《皇明条法事类纂》成书问题蠡探

2020-07-30高寿仙

高寿仙

[摘要]《皇明条法事类纂》辑录了成化和弘治年间的大量文书,是研究明代中叶各方面情况的资料宝库。然而关于此书的成书问题,至今仍是一个尚待破解的谜团。收藏于中国第一历史档案馆的《明代档册》,在内容和性质上与《皇明条法事类纂》十分相似,说明两者有着共同的編纂背景和资料来源。《明代档册》的抄录时间非常清楚,肯定不会早于嘉靖十七年,说明嘉靖年间确实存在编纂这类文献的动机和需求;不过其署名“监察御史戴金编次”,尽管限于资料无法证伪,但确实存在可疑之处。现存钞本很可能是晚清时期誊抄成书的,但其内容本身并无疑问。

[关键词]《皇明条法事类纂》;《明代档册》;《条例全文》;编次时间

[中图分类号]K248[文献标志码]A[文章编号]1672-4917(2020)03-0017-11

一、问题的提出

《皇明条法事类纂》(以下简称《条法》)是清末从中国流入日本的一部孤本珍籍,现藏东京大学总合图书馆①。1967年日本古典研究会将此书影印出版,1994年科学出版社又出版了点校本(收入《中国珍稀法律典籍集成》乙编),早已受到学界高度重视。此书辑录了天顺八年到弘治七年的大量题本、敕谕等文书,堪称研究明代中叶政治、经济、军事、法律、社会等各方面情况的资料宝库。然而关于此书的编纂时间和编者身份,至今仍是一个尚待破解的谜团。

《条法》钞本被装订为13大册,实则共有64小册,除最后一册包含4小册,前12大册均由5小册合成。前50小册各成一卷,后14小册未分卷(学界习称前50卷为“正编”,后面部分为“附编”)。此书首册卷首有一篇《御制皇明条法事类纂序》,其中提到“孝宗皇帝尝命儒臣戴金奉敕编纂《皇明条法事类纂》,辑累朝之法令,定一代之章程”。接着为总目,开头一行为“大明文渊阁钞写永乐大典条法事类纂总目”,然后另起行署名“监察御史戴金奉敕编次”;结尾一行为“大明文渊阁永乐大典钞写进本条法事类纂总目终”,与开头那行意思相近但文字微异。正文50卷中,卷5、6、19、20、29、30、39、46、47无署名,其余41卷均署“监察御史戴金编次”(其中卷16、26误作“戴全”)。似乎是为了与御制序和署名相配合,此书最后一小册收录了嘉靖六年户、刑二部议覆戴金条奏盐法十二条的题本。

最早提及此书的浅井虎夫认为,此书编纂于弘治年间,东京大学图书馆所藏为嘉靖重修本[1],后来杨鸿烈亦沿袭其说[2]。仁井田陞仔细查看原书后,指出御制序是将正德四年《御制大明会典序》和万历十五年《御制重修大明会典序》拼缀增删而成,“文渊阁钞写”云云也不可信;他对于“奉敕编次”亦表怀疑,但又认为可能确系戴金担任监察御史时所编,即编纂于嘉靖二年以后的数年间[3]。王毓铨同意仁井田陞的意见,针对全书最后所收嘉靖六年题本,他推测说:“这大概是好事者以为前五十卷既题为戴金编次,应该选录几件与戴金有关的文书附上,以重戴金之名。这一做,恰好证明了‘附编不是戴金所为。”[4]李剑雄则怀疑此书是将弘治《问刑条例》改头换面而成,他根据全书最后所收嘉靖六年题本,认为“即使戴金没有参与此书的编纂,但与此书还是存在着某种关系”[5]。

张伯元将问题向前推进一步,他发现此书与明钞本《条例全文》所收条例大多一致,只是编纂体例有所不同:《条例全文》是按年月先后顺序排列,而《条法》则是按《大明律》律目归类。据他推断,《条例全文》乃是为《问刑条例》(弘治十三年颁布)编纂所作的准备,抄录工作大约从弘治五年持续到八年;而《条法》应当成书于《条例全文》之后、《问刑条例》之前。他提出的理由是:《条法》中没有出现弘治七年以后的条例题本,如果说,到嘉靖初年再来整理30年前的陈年题本,即使再有价值,恐怕也将为当朝所不取,何况当时已有现成的弘治《问刑条例》《续弘治问刑条例》。因此,在嘉靖初期才担任御史的戴金,不可能是此书的编者,此书署名只是一种伪托。[6]

吴启琳对张伯元的看法提出质疑,他发现《条法》所收嘉靖六年题本中有“臣备查《条例全文》”之语,表明“嘉靖六年前后明王朝司法用例仍然会以30年前的《条例全文》作参照,甚至将《条例全文》与《问刑条例》并用的情形,这就不排除在嘉靖年间,人们依然可以对数十年前的《条例全文》进行‘再编的可能性”。他结合戴金的履职经历和《条法》抄写字体雅俗不一等情况,认为此书是“一部聚众编写但尚未完稿的私人汇编稿本,而当时能获取浩繁的法律档案素材并展开组织活动之人,定为在相关部门有一定身份官僚,戴金名副其实”。他还进一步推断,此书或许是抄录完成于戴金去世的嘉靖二十七年。[7]

刘笃才为吴启琳的推断提供了一项新证据,他从《实录》中发现嘉靖八年十二月有这样一条记载:“四川巡抚都御史唐凤仪言:臣往年曾将法司相传辑录《条例全文》誊一部,计六十四卷,始天顺八年,乞[迄]弘治七年,所载皆列圣因时沿革之政令也。今重修《会典》,请得增入。诏送史馆采择。”[8]经过检索,他还发现戴金时任四川巡按御史,曾与唐凤仪联名奏报四川地方事宜。他据此推测,戴金完全可以知晓唐凤仪奏送《条例全文》之事,并从唐凤仪那里借阅誊录一份。但他不同意吴启琳对此书完成时间的推测,认为此书系戴金在监察御史任内完成;因为戴金后来担任过大理寺卿、兵部尚书等职,如果书成于去世之年,理应署用最高官衔。[9]

2001年广西师范大学出版社影印出版的《中国明代档案总汇》(以下简称《总汇》)中,收录了一批档案文书,编者将其统称为《明代档册》(以下简称《档册》)。笔者翻阅这批文书后,感觉其与《条法》在内容和性质上十分相似。对于《条法》成书问题,尽管依据《档册》仍然无法得出最后定论,但通过分析其内容并与《条法》比较,可以加深对这个众说纷纭的谜团的认识,并明确地排除一些不能成立的假说。特撰此文,略陈管见,以就教于方家。

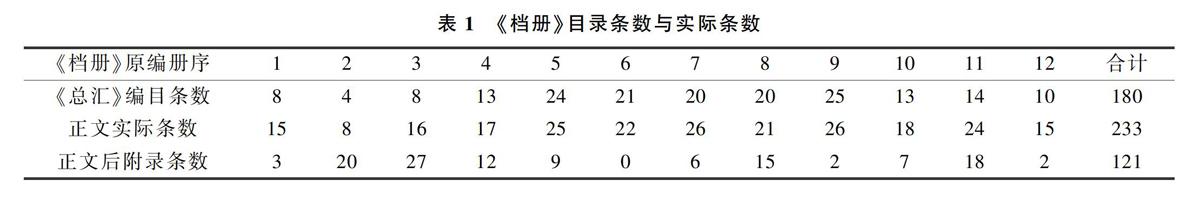

二、《档册》内容和抄录时间

《档册》收藏在中国第一历史档案馆这批档册原藏清代内阁大库,20世纪20年代流出,转归国立北京大学。新中国成立后,又由北京大学转交故宫博物院档案馆(后改称中国第一历史档案馆)。参看郭美兰:《中国第一历史档案馆馆藏明朝档案》,《历史档案》1999年第3期。,原装订为12册,收录于《总汇》第85册(原编第1—5册)、86册(原编第6—8册)、87册(原编第9—12册)。各册开首都列有本册目录,但由于各件文书之间或空行、或连抄,甚至还有的将下件标题连抄于上件正文之后,给分辨各件文书起止造成一定困难,以致编目者多有将两件甚至更多文书误为一件的情形。根据笔者的初步清点,《总汇》所编目录共有180条,而实际条数应为233条;其中又有40条后面附有数十年后产生的类同文书,经笔者点查大约共有121条。具体情况详见表1。

为使读者对《档册》体例和内容有一个直观感受,兹将原编第1册条目汇录于下(如有脱衍错字均照录),据此可以了解《档册》之概貌。其中前面加“”者表示《总汇》已列有目录,加“”者表示系笔者增列目录,加“”并低两格者表示是正文后附录。

各處镇守守备内外官员不许买卖庄田店铺役使军民及多养马例

各边管军官于所部内放债及强买马匹

禁军职官舍余部军原籍诓骗财物

镇守守备等官取钱害人听科道及巡抚巡按劾奏及占夺有主山场田地悉令退还例

都察院一本传奉事

兵部一本传奉事

革主文

禁约投托各边镇守守备等官为家人义男所属官将家人义男送与各官交结等项例

内外镇守等官不许擅受词状

临清镇守官受理词状分清事情轻重者发分守等官问理

申明镇守守备管屯管粮等官不许滥收受词讼事例

各处镇守官不许受理词讼

禁约在外都指挥等官私家在滥收词状并同知府州县酷刑及科罚例

南京巡捕官不许滥受词讼罗织害人

在南在外各卫所但有听使受雇结党捏词奏告本管官员不实者不分官旗军俱调发及边卫分常川守哨例

各边官军捏奏本管官员分巡官亲诣勘问

军官军余诬告军职不抵所诬常例发落

锦衣卫中所百户张瑾一本酷暴官员擅作威福肆意辱打侍卫官校

《档册》正文233条,除一件敕谕外,其他均为奉旨批准的题本。时间最早者是天顺八年,最晚者为弘治十年。弘治十年只有1条,题为《男女先曾聘定父母临危招婚成不断离异》,内容为:“一件建言修省事。弘治十年十月内,大理寺左寺丞杨奏,该刑部等衙门尚书等官何等会议题准,通行内外问刑衙门:今后遇有讦告服内成婚者,务要拘提媒证,详审明白。果系亲病已故,从尊长之言,招婿纳妇者,即与分豁,止坐主婚,免其离异。若亲死在床,虽未成服,辄行婚配者,仍依律问断离异。”[10]查《明史·七卿年表》,弘治元年正月,何乔新任刑部尚书,四年八月致仕;九月,彭韶继任,六年七月致仕;八月,白昂继任,十三年五月致仕[11]。该条所说“刑部尚书何”,当为何乔新,他早于弘治四年致仕,不可能弘治十年还主持会议。查《条法》中也收有此条,时间为“弘治二年”[12],可知《档册》此条书年错误。改正此条后,则《档册》正文条例,最晚者为弘治七年。

附录文书121条,均无单独题目,内容大多也比较简略,只写明题奏衙门或官员姓氏、事由以及所奉圣旨。很多条目并未记载题奏日期,但根据其提到的官员姓名或相关事件,绝大多数可以推知大概时间。其中除一条属于明武宗正德六年外,其他均属明世宗时期,时间最早者可能为正德十六年原编第4册收录一件户部题本,未写明时间,但系题覆南京户科给事中易瓒等所言黄册事(中国第一历史档案馆、辽宁省档案馆编:《中国明朝档案总汇》第85册,第300页)。而易瓒于正德十六年底,由给事中升为扬州知府(万历《扬州府志》卷8《秩官志上》,《北京图书馆古籍珍本丛刊》第25册,书目文献出版社1991年版,第130页)。,最晚者为嘉靖十七年。正德六年一条内容如下:“正德六年二月十二日,礼部题为灾异事。内开四川等处灾异,奉圣旨:是,这地方灾变,着镇巡等官克己省愆,同心修政。仍督令所属官员一体修省,但凡被灾变州县,加意抚恤,不许虚应故事。今后各处有奏报灾异,你部里随即查复,不必按季类奏。钦此。”[13]102搜检《实录》,确有相关记载,当时四川巡按御史俞缁奏报四川连年不靖,礼部尚书费宏覆奏,建议“宜备行彼处镇巡等官,务令克己省愆,同心修政,凡被灾州县,加意抚恤”云云[14]。《实录》只言“从之”,据《档册》此条,明武宗还改变了礼部“按季类奏”灾异的惯例,要求礼部“随即查复”。正德纪年长达16年,《档册》附录只此一条,如果不是顺手误抄,或许就是因为它形成了题覆灾异之新例。

《档册》有些事例上面盖有戳记,大多盖在正文所录成弘事例上面,也有一些盖在后附嘉靖事例上面。笔者初步查点,共发现“吏”字1枚、“户”字13枚、“礼”字2枚、“兵”字17枚、“刑”字14枚、“都”字2枚,除两枚外都在事例标题上方例外的两枚,一是原编第7册“在外诬告十人以上者充军为民仍追究替写本状捏词教唆及受雇寄之人问发边远充军”条、二是第11册“军三民七出料打造浅船”所附“户部一本救济地方危急以图安攘事”条,盖在正文上边栏外(中国第一历史档案馆、辽宁省档案馆编:《中国明朝档案总汇》第86册,第142页;第87册,第326页)。,盖在上边栏线以内、以外或压在线上者均有。具体到每个字的戳记,不但各有两枚的“礼”“都”互不相同,多达十几枚的“户”“兵”“刑”字也各不相同(见图1)①。因《大明律》除以名例冠于篇首外,下分吏、户、礼、兵、刑、工六律,《条法》亦按这种体例编次,或许会使人怀疑这些戳记是否与六律分类有关。但因其中有两枚“都”字戳记,这种假设可以排除。看来戳上之字应为衙门简称,即“都”指都察院、“吏”等分指相应各部。对比戳记与题本衙门,并不完全对应,比如有的题本是都察院领衔,但所盖为“户”字或“刑”字戳记;有的题本是礼部领衔,但所盖是“户”字或“刑”字戳记。不过,比对题本内容,却皆与戳记衙门职掌对应,可知盖有某字戳记,是表示此事务由该衙门掌管。笔者据此判断,《档册》应是官方组织编纂的,否则似乎没有必要盖上这些各式各样的戳记。

至于《档册》的抄录时间,可以根据其所附嘉靖事例加以判断。其中时间最晚者是嘉靖十七年,共有两条:一条奉旨时间是嘉靖十七年十月初九,附于原编第3册成化五年题准“新选外任官因水火失去文凭所在官司勘实具奏并申报吏部听候明文至日方许到任及缴凭违限一年以上俱问罪”条,该条后附11条嘉靖事例,嘉靖十七年这条夹在中间,前有嘉靖十三年者,后有嘉靖十年者,而且正文及所附各条字体都完全相同[13]197-210。另一条奉旨时间是嘉靖十七年三月,附于原编第11册弘治二年题准“运粮并送马快舡官旗犯笞杖罪纳钞……仍做工等项发落”条后,该条后附3条嘉靖事例,嘉靖十七年这条居末,与正文及前两条字体完全相同。这些情况说明,《档册》这两条正文与后附多条事例,都是一次性同时抄录的,因此抄录时间不会早于嘉靖十七年十月。

三、《档册》与《条法》的比较

《档册》与《条法》在内容上高度相似,但在体例上又差异很大。

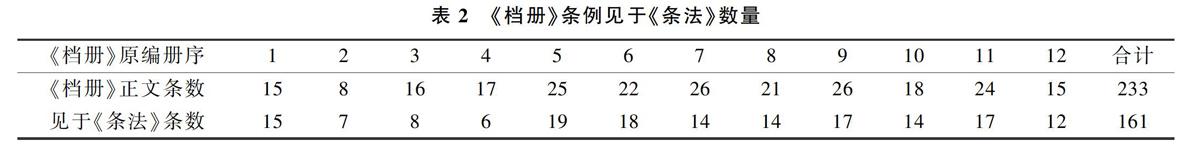

内容方面的相似性,主要体现在以下两点:一是起止时间完全相同。如上所述,《档册》正文的起止时间,是天顺八年至弘治七年。《条法》收录的事例,时间最早者亦为天顺八年;最晚者写为弘治九年,但经学者考证“九”乃“元”字之误,因此《条法》的时间下限当为弘治七年②。也就是说,两者所抄事例,在起止时间上完全一致。二是抄录内容高度重合。《档册》正文所收事例,大多都可在《条法》中找到。经笔者粗略比对,《档册》正文233条,至少有161条可在《条法》中找到,题目大多相同,少数略有差异。具体情况见表2。

体例方面的差异性,也可以归纳为两点:其一,《条法》按照《大明律》条文的编排顺序(名例类略有调整),将各个事例都归类到相应的具体律目之下;而从《档册》原编各册内容看,虽然也是按照以类相从的原则进行汇集辑录,但并没有将各个事例按照律目细分。其二,在对具体事例的归类方面,两者也有不少差异,《档册》中汇集在一起的事例,在《条法》中却分散于不同的律目。仍以《档册》原编第1册为例,该册正文共15条,在《条法》中全部都能找到,但分散于四大类八个律目,即“名例类”之“军官有犯”,“户部类”之“违禁取利”,“兵部类”之“私役官军”,“刑部类”之“诈欺官私取财”“告状不受理”“诬告”“军民约会词讼”“教唆词讼”(详见表3)。

笔者比勘部分事例,绝大多数内容都相互一致,但也有少数有所差异。比如,《档册》原编第1册第8条“临清镇守官受理词状分清事情轻重者发分守等官问理”,内容分为两款:前款开头为“一件地方事。成化十五年五月内,镇守临清太监刘惆等奏称……”;后款开头为“成化十年五月二十八日,都察院等衙门左都御史等官李等题,为地方事。山东道呈,内府抄出镇守临清司设监太监刘题……”[13]51-62。但细看原文,前款与后款最后部分基本相同,当为一事。《条法》卷38《刑部类·告状不受理》则分为两条:一是第12条“临清镇守官受理词状发分司等官问理”,相当于《档册》该条后款;二是第14条“临清镇守官受理词状分别事情轻重[重]者发分守等官问理”,相当于《档册》该条前款,但写为“成化十年正月内,镇守临清太监刘惆等奏称……”[15]524-528、529。此条“成化十年正月”,与《档册》前款“成化十五年五月”,或许都是“成化十年正月”之误写。再如,《条法》卷40《刑部类·军民约会词讼》第17条“各处镇守官不许受理词讼”,内容包括两款:一款是弘治三年五月刑部题覆,不准镇守、总兵等官滥受词讼;另一款是弘治六年五月户部题覆,要求军卫及时与有司会问词讼[15]639-641。《档册》原编第1册第10条与其题目相同,但内容只有前一款[13]74-75,题文完全相合;而《条法》此条包括两款,且归入“军民约会词讼”目下,前款与题目显然不符。

即使内容完全相同的事例,由于在抄录时都出现一些文字讹误,而且大多数讹误并不相同,也可以对校互补。限于篇幅,仅举一例以资说明:《档册》原编第1册第5条缺失标题,开篇为:

一、革主文。照得见行事例,在外挂印并给有关防总兵官,吏部拨有掾吏一名、巡抚拨与令典二名书办,惟镇守内臣未有定例。近年以来,所在奸贪官军,因其生于斯长于斯,(默)知作弊门路,往往自称主文,结揽书(发)。本等征操已得(扰)免,犹且不自满足,多占军余,包纳月钱,经营家计。[13]22

《条法》中与其对应的事例,在卷26《兵部类·私役官军》,卷首题为《革主文军人例》(卷内误为《革主文军也》),开篇为:

成化十四年正月二十一日,兵部尚书余题,为职掌事,将言事件开坐具题。奉圣旨:是。禁捕盗贼只照原敕行。钦此。

计开:

一、革主文。照得见行[事]例,在外挂印并给有关防总兵官,吏部拨有掾吏一名,巡抚拨与令典二名书(伴),惟镇守内臣未有定例。近年以来,所在奸贪官军,因(甚)生于斯长于斯,(孰)知作弊门路,往往自称主文,结揽书(发)。本等征操已得复免,犹且不自满(定),多占军余,包纳月钱,经(容)家计。[15]35

两相对比可以看出,《档册》此条漏抄开头部分,内文则两者互有脱误(错字加圆括号、脱字加方括号),多数可以相互校正。其中“结揽书发”一句,可能两者皆误,“书发”似当为“书办”;《档册》中“默”字和《条法》中“孰”,也可能都误,似应为“熟”字。

四、《档册》《条法》与《条例全文》

《档册》与《条法》起止时间的一致和内容的重合,使我们可以确认两者之间具有密切的亲缘关系。这有两种可能:一是改编关系,即其中一种是在另一种基础上变换体例加以重编;二是同源关系,即两者都是独立编次,但却有着共同的资料来源。通过上节的比对可以看出,在《档册》正文233条之中,还有72条并未见于《条法》;而在两者都有的事例中,有些内容并不完全相同,像前揭“各处镇守官不许受理词讼”一条,《档册》只有一款,而《条法》却有两款。这说明《档册》并非取材于《条法》,而《条法》也不是将《档册》重新编次,两者之间是同源而并非改编关系。

那么,两者共同的源头又是什么呢?张伯元发现明钞本《条例全文》残卷后,经过细致考察和比对,确认《条法》是“主要依据了《条例全文》内容所作的整理归类,其间有一种血缘关系”。张氏所说《条例全文》残卷,系指按年编纂成册(有些年份上下半年各一册)的《皇明成化条例》《皇明弘治条例》,目前共发现18册(属于17個年份),分藏于国家图书馆(1册)、宁波天一阁(8册)和台湾“中央研究院”历史语言研究所(9册)宁波天一阁所藏8册已全部影印收入《天一阁藏明代政书珍本丛刊》(线装书局2010年版)第3—5册;《中国珍稀法律典籍集成》乙编第2册收录了成化二十三年和弘治六年条例点校本。。其中成化八年一册封面题签“条例全文”,而且字迹与内文一致,所以张伯元判断这些条例“恐怕就是原钞本《条例全文》的一部分”。[16]由于现存《条例全文》并非完璧,关于其起止时间,张伯元是据《条法》反推出来的,而前引唐凤仪奏疏明确说“臣往年曾将法司相传辑录《条例全文》誊一部,计六十四卷,始天顺八年,迄弘治七年”,起止时间与《条法》完全一致,进一步证实了张氏的推断。

不过,关于《条例全文》的卷册数,诸家说法却不尽相同。天一阁所藏条例有四册书脊下端标明了册数,其中《皇明弘治七年条例》当系最后一册,所标册数为“第四十册”。而前引唐凤仪奏疏,则谓“计六十四卷”此外,《明史》卷97《艺文二》、《千顷堂书目》卷9《典故类》均载有“《条例全文》三十卷”,《晁氏宝文堂书目》载有“《条例全文》三十二册”,《绛云楼书目》载有“《条例全文》三十册”,但未知是否全帙。。从保存下来的各年条例看,篇幅都不太大,如果唐凤仪只是誊录一部副本,只须按原分册装订即可,似乎没有必要将原40册拆分为64卷。张伯元曾将《条法》与单行本条例做过对比,如《皇明弘治七年条例》共有25款,而《条法》所收该年条例共24条,其中相同者共20款;换句话说,《条例全文》25款中有5款为《条法》所未收,而《条法》24款中也有4款为《条例全文》所未收[6]。笔者亦将《档册》做了些对比,其中成化二十三年事例共4条,但只有两条见于《皇明成化二十三年条例》见于《皇明成化二十三年条例》的两条为《禁约漕运官军粜卖官粮并搀和沙土糠秕等项》《禁约居丧供佛饭僧例》,分见《中国明朝档案总汇》第87册,第186—188页、第295—297页。未见两条为《禁约有司科敛均徭银两多额外多佥皂隶》《革见任军职五年以上改过自新者奏许复任》,分见《中国明朝档案总汇》第85册,第321—322页;第86册,第389页。。

这就产生了一个疑问:鉴于《条法》《档册》均截止于弘治七年,與《条例全文》完全相同,那么在编纂《条法》《档册》时,似乎并未另从其他渠道收集补充相关事例。因为倘若做过这种资料搜集工作,所得事例不可能止于弘治七年,此年之后的事例因为未曾编辑成册,应该数量更多,没有理由不予采录;尤其是《档册》,不少事例后面都附上嘉靖年间的新例,但弘治八年至十八年间的事例却一条没有。但另一方面,无论《条法》还是《档册》,所收事例有些又不见于《条例全文》,似乎又有其他资料来源。对于这个疑点,笔者尚未觅到相关线索,只能做一个大胆推测:尽管现存分年装订成40册的《皇明成化条例》《皇明弘治条例》,确实被统称为《条例全文》,但唐凤仪据以誊抄的64卷本《条例全文》,内容却未必与其完全等同,可能经过“法司相传辑录”,包含了相同时段数量更多的事例。

关于唐凤仪誊抄《条例全文》的时间,刘笃才推测应在嘉靖七年三月下诏重校《大明会典》以后。这种看法未必成立。梳理唐凤仪的任职履历,自正德六年至嘉靖三年的13年间,他一直担任监察御史,接着又做了4年顺天府丞,嘉靖七年四月升任四川巡抚[17]。假设他是因响应嘉靖七年三月所下重修《会典》圣旨而特地誊录此书,誊录完毕应即奏呈皇帝,显然不当使用“往年曾将”之语,使用此语恰恰说明这是往年旧事。笔者认为,监察御史无论在京任职还是出外巡按,都会涉及多方面事务,需要熟悉法律和相关条例。唐凤仪所说“往年”,应当是在其出任巡抚以前,很可能是在监察御史任上。因皇帝下诏重校《会典》,使他想到往年曾誊抄此书,故而奏请采择增入。

《条例全文》虽是成弘旧例,但确如前揭吴启琳、刘笃才所指出的,其到嘉靖年间并未失去现实作用。据李开先记述,王旒于嘉靖二年中进士,试政都察院,除授行人司行人,任职三年升司副,又二年迁刑部福建司署员外郎,“乃取《比部招拟》《条例全文》及《王端毅驳稿》三书,时时抱而读之”[18]。推算王旒到刑部任职的时间,大约在嘉靖八九年,可知此时法司官员仍将《条例全文》作为熟悉律例的重要参考资料。在已有正式颁行的弘治《问刑条例》的情况下,法司官员为什么还要参考使用《条例全文》呢?这是因为借助《条例全文》可以更加准确地理解律例含义。前揭嘉靖六年题本中,戴金之所以“备查《条例全文》”,就是为了厘清成化三年题准并已被《问刑条例》采纳的一条惩处私盐事例的立法本义[19]。嘉靖九年,南京刑部主事萧樟奏言:“《大明律》奥旨未易窥测,《问刑条例》类皆节去全文,意多未备。当责所司,取近时颁布《律条疏议》及《律解附例》诸书,讲求参考,务求归一。然后请自圣裁,著之会典。”经刑部议覆,得到皇帝批准。[20]很显然,在司法实践中,如果对《问刑条例》中某个条款产生疑问或歧义,查阅《条例全文》有助于弄清其立法背景和含义,故而法司官员也将其作为熟习法律条例的重要教科书。

但是,《条例全文》的这种现实功用,并非到嘉靖年间才产生的,也不一定会直接导致相关官员花费精力去重新分类编辑数十年前的旧例。直接诱发这一工作启动的原因,可能还是重修《大明会典》。明世宗于嘉靖七年三月正式下诏,命“儒臣重校《大明会典》,订正谬误,增入续定事例”[21]。但各个衙门对此并不热心,直到次年六月,“各该衙门未见送到册籍”,詹事霍韬等为此上疏,其中谈到:“我太祖皇帝有定典在,惟弘治年间,庸臣舞智,更为新例,阴坏成宪多矣。乞敕廷臣酌议削黜,用订积年之谬,定天下可行之法。”明世宗“令各衙门备核沿革定数,送付史馆”。[22]按照霍韬等人的说法,弘治《问刑条例》中有许多条款实属“阴坏成宪”,也需要重新酌议,削黜订谬,而判断各个条款是否妥当,当然也要弄清其立法背景和本义。《条例全文》是按年汇编的,如果将各年事例分拆类编,不但会提高检索的便利度,也更便于对前后题定的类似条例的比较分析。《档册》《条法》很可能都是这类工作的遗存之一。

五、《条法》的成书问题

关于《条法》成书问题,恐怕需要细分为三个具体问题加以讨论:一是此书是否有可能编纂于嘉靖年间;二是此书是否有可能是戴金主持编纂;三是现存钞本大概誊抄于什么时候。

关于第一个问题,张伯元认为到嘉靖初年,不可能再整理30年前的陈年题本;而吴启琳、刘笃才则根据嘉靖初期题奏中提到《条例全文》,对张氏说法提出质疑。但他们的质疑缺乏直接证据,因为从情理上说,嘉靖初年《条例全文》还有参考价值,并不必然导致有人会花费巨大精力去将这些陈年旧例重新分类编排。现存《档册》提供了一项无可置疑的直接证据,就是迟至嘉靖十七年以后,仍有官员花费精力整理这些30年前的陈年旧例,可见当时存在着整理这些陈年旧例的契机和动力。《条法》应当也是这种契机和动力下的产物,但从“正编”与“附编”的关系来看,这部书稿应当属于尚未最终完工的半成品。

经学者清点比对,《条法》“正编”共有1276条,其中235条目录中有条名,但正文中并无相应文字;“附编”共有216条,并未编有目录参看《中国珍稀法律典籍集成》乙编第4册,“点校说明”第1—2页。按,由于《条法》中有些条例分合有误,这只是一个大概统计数字。笔者还发现有条目重复问题,如卷9《吏部类·官吏给由》和卷11《吏部类·增减官文书中》均有“不该入选人员增减年岁改洗文案隐匿过名入选者事发为民”条。。张伯元首先发现,“正编”中缺文的部分条例,其实可以在“附编”中找到;其后经张建民、刘笃才细致比对,“正编”缺文的235条中,只有38条没有在“附编”找到相应条款;“附编”216条中,只有17条没有在“正编”中找到相应题目参看前揭张伯元的《〈皇明条法事类纂〉与〈条例全文〉的比较考述》、刘笃才的《破解〈皇明条法事类纂〉之谜》,以及张建民:《影钞本〈皇明条法事类纂〉未分卷文书初考——〈皇明条法事类纂〉考校之一》,冯天瑜主编:《人文论丛》2001年卷,武汉大学出版社2002年版。。对于这种现象,学者们有不同看法,张伯元认为这反映了《条法》编纂者的仓促和粗疏,张笃才则推测两编内容原本是汇聚在一起的,后来审读时将没有价值的条目挑选出来,亦即“附编”是《条法》的删余部分。

经笔者统计,“正编”50卷中,29卷并无缺文;缺文的有21卷,所缺条数相差很大,而且除卷11缺文中的一条,以及缺文条数较少的卷20、29、31、37、44外,其他各卷所缺条数均连续集中在卷末(见表4),有时整个律目(如卷21《礼部类》“上书陈言”“禁止迎送”两目)全部缺失。将“正編”缺文条目与其在“附编”相应条例比对,绝大多数相互对应,但也存在少数“附编”中一条在“正编”中分为两三条的现象。而且细阅两编所收条例,也看不出有轻重或性质之别。这种现象说明,“附编”并非“正编”的删余,而是尚待编入“正编”相应律目的条例。

关于第二个问题,因缺乏相关线索,既无法完全证实,也无法彻底证伪,但笔者对其有所怀疑。其一,根据《实录》记载,戴金于嘉靖三年正月由推官升为御史,十年三月擢升太仆寺少卿[23]。就《条法》内容而言,显然是出于时政需要,并非如经史著作是为传之后世。倘若戴金早在监察御史任上已经编篡《条法》,恐怕不会秘而不宣,也很难让人绝无闻知,在这种情况下,再编纂《档册》那种体例的类编似乎并无必要。其二,《条法》虽属半成品,但业已完成大半工作。戴金卸任御史后历仕中外,嘉靖二十一年四月任大理寺卿、二十二年十二月以右都御史管大理寺事,二十三年十月升兵部尚书,主管大理寺长达两年有半[24]。如果现存钞本《条法》是他编纂的初稿,继续编篡定稿并不困难,似乎没有理由将业已耗费巨大精力的半成品弃置不顾。其三,“条法”是宋代习用词语,明代很少使用,一般称为“条例”或简称“例”,官私编纂的有《条例全文》《问刑条例》《宗藩条例》《嘉靖新例》《嘉隆新例》等等。《条法》书名显系模仿宋代《庆元条法事类》(又名《嘉泰条法事类》)参看前揭张伯元的《〈皇明条法事类纂〉与〈条例全文〉的比较考述》一文中“书名问题”一节。,但《庆元条法事类》确系奉敕编纂,所收均为尚有法律效力的敕、令、格、式,而《条法》只是类辑了早已失去法律效力(除非被弘治《问刑条例》所采纳)的成弘旧例,冠以“皇明”“条法”让人感到有点不伦不类。戴金熟谙本朝律例,此书如果是他主持编纂,恐怕不会使用这样一个与时代和内容均不相符的书名。

关于第三个问题,现存明清钞本为数不少,大致分为初稿、修改稿与定稿。以《档册》为例,均用四周单边的12行格纸抄录,有些错漏字旁用小字改添,个别页还有拼接痕迹比如,《中国明朝档案总汇》第87册第300页,明显是从其他页剪取前两行,粘盖住本页最后一行,所以本页比其他页多出一行。,但也有不少错误并未修改,大致属于初稿本。与《档册》比较,《条法》文字讹误、语句脱衍之处似乎更多,但均未进行核对修改,而且“正编”与“附编”尚待整合,按质量说显然也应属于初稿本。但从外观上看,此书却又不像是个初稿本,更像是一次性抄写成书的定稿本:其一,据当年目验过原本的仁井田陞介绍,此书从御制序、总目到结尾,用纸是完全一致的。笔者细看钞本图像版,全书均用蓝格纸,半叶13行,白口,双鱼尾,双边;比对前后版框格线,亦未见明显差异。其二,通过比对笔迹,可以看出参加誊抄人数很多,甚至相邻两卷很少有同一人誊抄者。细看各卷首页还可发现,不少卷的书名卷次书写者,与署名和正文并非一人,而且有些署名并未与同一行上面的书名卷次对齐,本身排列也不够齐整(见图2),使人怀疑是在誊录完毕并已装订成册后,又重新补写上署名。其三,各卷誊录时,很多条例都是不换页连抄,遇到缺文者亦未预留版面①,似乎并无进一步整合定稿的意图。

上述种种现象,有些令人颇感奇怪,笔者尚难提出合理解释。但综合这些情况,笔者认为,现存《条法》钞本应当不是嘉靖年间编纂时的初稿本,而是后来某个时间由多人用同版蓝格纸统一誊录而成。学者们普遍认为此书御制序和总目系后人伪造,而且从其内容和错误看应是清人伪造,此外多数学者也认为最后一册嘉靖六年题本系后人附加上的,但御制序、总目和最后一册用纸却又与其他部分相同,那么这就存在两种可能性:一是“正编”与除最后一册外的“附编”系明朝旧钞,清人利用与此书存放一起的旧纸伪造了御制序、总目以及最后一册;二是全书均系清人统一誊抄,并同时附加上御制序、总目以及最后一册。笔者认为,明朝时期照原样誊抄并未完成的初稿,似乎既无现实理由,也无经济价值,因此誊抄于清朝时期的可能性比较大。

现存《条法》钞本第一册卷前,用衬纸先抄录陈振孙《直斋书录》解题一则(系介绍《嘉泰条法事类》)、洪颐煊《读书丛录》题《明条法事类纂》一则;接着抄录钱大昕题、跋各一则,后面还有孙星衍(“星”误为“是”字)、陈文述(道光八年)、朱彝尊(康熙四十四年)、钱大昕(乾隆六十年)阅赏手迹。学界公认这些题跋题记均属伪托。此书除收藏单位在御制序及各卷首页加盖“东京帝国大学图书印”外,另有五种印章(见图3):一是“仲鱼图象”肖像朱印,盖于衬纸最后一页(即有朱彝尊、钱大昕题记那页)左下角;二是“简庄艺文”朱文印,盖于御制序、卷34首页;三是“海宁陈鳣观”朱文印,盖于御制序、总目、卷34首页;四是“得此书费辛苦后之人其鉴我”白文印,盖于御制序、卷1、卷34首页;五是“香圃收藏书画”朱文印,盖于总目首页。这些印章除“香圃收藏书画”外,其他均为著名藏书家陈鳣惯用印章。但陈鳣藏书印是晚清书贾争相作伪的对象,《中国古代的藏书印》中曾影示“得此书费辛苦后之人其鉴我”“仲鱼图象”“海宁陈鳣观”三印真伪对比图片[25]。笔者将《条法》所盖印章,与此书以及他书所示真品比对②,《条法》所用均系伪刻。“香圃收藏书画”他处未见,其系何人所用、是否属于伪刻,尚待方家发覆。

《条法》卷前题跋题记虽系伪托,或许也透露出一点有用的信息,就是题记标注时间最晚者为道光八年,其誊抄时间可能在此之后。此书封二粘一纸签,上写“陆军步兵大佐竹中安太郎氏寄赠”;御制序首页天头盖有一枚椭圆形收藏戳记,入藏时间为明治三十四年(1901年)十月一日。查竹中安太郎于1899年晋升为步兵大佐,次年随八国联军入京侵掠,1901年9月返回日本[26],看来此书是竹中安太郎在北京掠得。笔者怀疑,既然《条法》内容确系成弘旧例,但此前又从未有人提起,原本或许只是收藏在某处的类似于《档册》那样的册页形态,晚清时期重新面世,持有者为增加其市场价值,遂模仿《庆元条法事类》为其命名,并雇佣多人将其誊抄为书籍样式,同时伪造名人题跋题记以及陈鳣藏书印章。因誊录系为成书售卖,当然不可能花费精力(可能也无这种能力)对其整合校订,以致形成现在这样看内容像初稿、看形式像定稿的奇怪模样。至于最后一册所收题本,笔者只在他书见过戴金条奏盐法十二条的内容,尚未发现户、刑二部完整题本,可见并不容易觅得,恐怕并非从他处誊抄附加,当是本来就与前面内容存放在一起。或许正因注意到有这些题本,才启发誊抄者以戴金署名并相应伪造了御制序。

六、结语

《皇明条法事类纂》作为一部十分珍贵的孤钞本,其价值业已得到学界高度肯定,被视为研究明代中叶各方面情况的资料宝库。然而对于此书的成书时间和编者身份,学者们一直众说纷纭,至今仍是一个令人困惑的不解之谜。这个谜团实际上包含三个可以分开考虑的问题。

一是此书是否有可能编纂于嘉靖年间。对此学者们的意见截然对立,但都拿不出实质性证据,现存《明代档册》为破解这一谜团提供了珍贵的旁证。《档册》内容可分为正文和附录两部分,其正文部分与《条法》所录事例,都是始于天顺八年,止于弘治七年,起止时间完全一致,而且《档册》233条事例中,至少已有161条在《条法》中找到相应条款。《档册》附录事例,时间最晚者为嘉靖十七年,而且从其位置和字迹看,系与正文和其他附录事例一次性同时抄录的。这说明当时存在编纂《条法》这类文献的动机和需求,为确认《条法》编纂于嘉靖年间提供了有力的直接证据。

二是此书是否有可能是戴金主持编纂。对此学者们也是看法相左,有人认为署名戴金纯属伪托,有人认为系戴金在监察御史任上编纂,也有人认为应当是抄录完成于戴金去世之年。由于缺乏基本资料,目前尚难得出明确结论。但“监察御史戴金编次”之署名,确实存在令人怀疑之处。一方面,从“正编”与“附编”有待整合、文字语句讹误脱衍甚多等情况看,《条法》显然属于尚待定稿的半成品。倘若戴金在监察御史任上已完成大半编纂工作,其后戴金自嘉靖十年升为太仆寺少卿,到嘉靖二十四年以兵部尚书致仕,十几年间历仕中外,期间还曾掌管大理寺两年有半,完全有时间和条件继续编纂并校订定稿,怎会将业已花费如许心力的初稿弃置不顾?此外,此书书名模仿宋代《庆元条法事类》,但内容性质与其迥然有异,让人感到有点不伦不类。

三是现存钞本大概誊抄于什么时候。从此书内容看,“正编”与“附编”显然还有待于汇编整合,文字讹误、语句脱衍比比皆是,很像是比较粗糙的初稿本;但从外观上看,此书用纸统一,参与誊抄人数甚多,又像是一次性抄写成书的定稿本。大家公认此书御制序和总目系清人伪造,但其用纸又与其他部分无异,而且还伪造了洪颐煊、钱大昕、孙星衍、朱彝尊、陈文述等名人题跋题记,以及陈鳣的数枚代表性藏书印章。综合这些情况判断,此书很可能原本只是类似于《档册》那样的册页形态,到晚清时期被人誊抄成书以增加其市场价值;署名戴金也是這次誊抄时加进的,而且从有两卷误署“戴全”看,有些誊抄者可能完全不知戴金其人。不过,现存《条法》钞本誊抄时间虽然很晚,但所据原本却是嘉靖年间编纂的,所以这并不影响《条法》的史料价值。

应当说,如果不能发现新的关键资料,《条法》成书之谜恐怕难以得出公认的答案。但内容与性质均与《条法》相近的《档册》的遗存,又使我们看到进一步发现相关信息的可能性。而现存钞本本身,也需要从版本学角度进行更加细致的观察和鉴定。本文对《档册》内容与体例做了简单介绍,并以《档册》为参照,对《条法》成书问题做了一些论证和猜测,无非是抛砖引玉,希望学者们共同破解这个令人困惑的谜团。

[参考文献]

[1]浅井虎夫:《支那ニ於ケル法典編纂ノ沿革》,京都法学会1911年版,第351—352页。

[2]杨鸿烈:《中国法律发达史》,商务印书馆1930年版,第756—758页。

[3]仁井田陞:《旧钞本〈皇明条法事类纂〉私见》,《东洋学报》27卷4号,1940年。

[4]王毓铨:《〈皇明条法事类纂〉读后》,中国社会科学院历史研究所明史研究室编:《明史研究论丛》第1辑,江苏人民出版社1982年版。

[5]李剑雄:《一部有价值但也充满了疑问的明代古籍——海外遗籍〈皇明条法事类纂〉评介》,《历史教学问题》1987年第1期;《日本影印中国明代旧钞本〈皇明条法事类纂〉质疑》,《文史》第32辑,中华书局1990年版。

[6]张伯元:《〈皇明条法事类纂〉与〈条例全文〉的比较考述》,韩延龙主编:《法律史论集》第1卷,法律出版社1998年版。

[7]吴启琳:《〈皇明条法事类纂〉成书年代及作者考》,《历史档案》2010年第3期。

[8]《明世宗实录》卷108,嘉靖八年十二月丁丑条,“中央研究院”历史语言研究所1962年版,第2550—2551页。

[9]刘笃才:《破解〈皇明条法事类纂〉之谜》,《北方法学》2017年第5期。

[10]中国第一历史档案馆、辽宁省档案馆编:《中国明朝档案总汇》第87册,广西师范大学出版社2001年版,第183—184页。

[11]《明史》卷111《七卿年表一》,中华书局1974年版,第3433—3436页。