食品安全法治中的自我规制及其学理反思

2020-07-30高秦伟

[摘要]公众对食品安全的关切导致食品安全法治中进一步强化政府规制成为世界各国的必然选择,也是中国近十年来食品安全立法的主要思路。然而单纯强调政府规制的作用不仅需要大量行政资源的支撑,而且容易造成规制者和被规制者之间的对抗情绪。有鉴于此,利用食品生产经营者自我规制,发挥它们的主体责任,亦成为实现食品安全法治的重要内涵。自我规制优势明显,但依然有诸多的问题需要解决。自我规制的透明度、执行程度、公共利益的保障均需要政府规制予以关注,这些问题也是未来食品安全法治实践和法学理论需要重点关注的课题。未来的规制设计需要从更为广阔的视野出发,符合简约性、回应性、多元主义、有效性等要求,促进遵从甚至超越合规,提升商业道德水准。

[关键词]食品安全;自我规制;政府规制;商业道德;公共健康

[中图分类号]D922.16[文献标志码]A[文章编号]1672-4917(2020)03-0050-14

一、引言

公共健康无疑成为目前学界探讨的重要议题,其中,有关生物安全、野生动物保护、农产品质量安全以及食品安全法的立改废工作更是值得关注和肯定。但应当注意的是:健全法律规范、加大行政执法力度甚至拓展刑罚适用范围固然可以产生应有的威慑;这些领域涉及法律规范众多,行政、司法资源的有限性,协调机制不够顺畅、法律实施效能不高等情况严重,而充分发挥作为被规制者能动性的观点或许更为切中肯綮。后一层面的考量,正是对十余年食品安全立法和执法经验的总结,两个层面的结合才能够全面实现立法目标。2009年2月,《中华人民共和国食品安全法》(以下简称《食品安全法》)通过,标志着中国食品安全法治正式起航,十年间的发展历程对于食品安全法治建设和完备有着极其重要的意义。这个阶段是中国工业化、信息化进程中的沉疴新疾在食品安全领域的全面暴露,亦是政府不断通过立法和规制回应公共健康要求的积极体现,更是学界对中国法律和政府规制从制定到实施效果的深度检视,因而引发了诸多法学学理層面的省思。在讨论中,作为规制者的行政机关与被规制者的食品生产经营者之间的互动关系尤其值得关注。一方面,为了从根本上杜绝食品安全事件的发生,严刑峻法俨然成为十年间立法和政府规制的主要做法,立法者认为只有使不法生产经营者对惩罚的预期机会成本超出其预期收益,方可有效遏制不法行为,因而不断加大惩罚力度和适用范围,通过威慑提升遵从或合规。①“乱世用重典”的思路导致政府规制愈加严苛,立法和政府规制的数量亦持续激增,仅2015年修订的《食品安全法》比起2009年的立法就多出50条,“对违法行为的界定和处理更加细化,处罚力度也大大加强”。②而另一方面,2009年颁行的《食品安全法》第3条明确要求:“食品生产经营者应当依照法律、法规和食品安全标准从事生产经营活动,对社会和公众负责,保证食品安全,接受社会监督,承担社会责任。”并从食品生产经营许可、索票索证制度、食品安全管理制度以及不安全食品召回与停止经营等方面强调食品生产经营者应当主动作为,从而确立了“企业是第一责任人”的理念。[1]2015年修订的《食品安全法》承继了该理念,并于第四章细化相关责任,许多规定维系和吸纳了国际的先进做法。2019年颁行的《中华人民共和国食品安全法实施条例》亦是如此。两个层面的张力构成了食品安全法治的重要特征,亦成为中国当前诸多法律及其实施的核心内容。从理想图景来讲,政府重典治乱和食品生产经营者主体责任均应加以重视,[2]那么,两个层面如何均能有效发挥作用?特别是被规制者如何履行主体责任、如何自我规制、遵从法律规定?而行政机关又如何进一步展开政府规制,依赖有限的行政资源,确保民心所安?本文立足对自我规制的发展进行观察和剖析,提出几项应当充分利用自我规制优势的规制设计原则,反思学术上的相反理论争点,希冀讨论与反思能够对中国当下和未来的食品安全、野生动物保护、生物安全法治及其实践有所裨益。

二、规制光谱和自我规制的作用

(一)规制光谱

自19世纪初现代民主法治国家滥觞以降,法律一直是最为经典的统治方式。为有效实现统治权,国家通常直接以法律或者通过法律授权行政以命令、禁止等强制性手段课予规范对象作为、不作为或者容忍的义务,并以制裁作为后盾,从而达成规制任务与目标。直至1980年代中叶,对有关法律和规制理论的研究仍然主要侧重于命令与控制型规制。其是指规制的规范性特征构成一项命令,而规制实施均伴有对违法行为的制裁,即构成控制。如果实施有力,命令与控制型规制值得信赖。不过,由于政府信息收集、专业知识掌握等方面存在不足,导致政府规制总是呈现出规制过度或者规制不足的情形;运作中时常滋生规制俘获,且极易引致规制者和被规制者之间形成对抗。[3]为此,理论和实践均试图作出修正,均强调企业、行业协会、消费者组织、非政府组织等的作用,成为自1980年代中叶以来规制改革的主要内容。[4]其中的一些做法在理论上被称为自我规制,概指由企业或相关组织自我拘束行为的理念和做法,表现为自愿制定、自我实施与自我监督相关规范。引入自我规制,丰富了规制的内涵,形成了所谓的规制光谱。在复杂的规制光谱之中,自我规制更接近于无规制,经常与市场机制、自愿规制等相提并论。实践中纯粹的自我规制较为鲜见,其总是在一定程度上与政府规制相交织。目前,自我规制多是在规制国家的框架之下展开的活动,说明国家不仅承认自我规制的存在,而且期待自我规制与政府规制能够形成协力。

表1基本模式中,无规制指对任何个人或者组织并无控制,坚持市场在资源配置中的决定性作用。自我规制一般被理解为纯粹的自我规制,指基于主体意愿决定是否以及如何规制,且并无任何外部介入,监督也仅由主体加以实施的现象。自我规制多无法定依据,政府作用仅限于非正式监督。合作规制系指规范由规制者和被规制者共同确定与执行,①而政府规制是指规范仅由政府制定和执行。从实践来看,自我规制并非完全与法律无关,有时需要政府的批准或认可;而当新兴事物涌现之时,自我规制常常发挥作用,其权力并非直接来源于法律。当然,上述四类仅为理想类型而已,不同国别、差异化的规制实践对规制存在着不同的理解和划分。如英国学者认为无规制与自我规制之间存在“信息与教育”方式,自我规制与政府规制之间存在“基于激励的工具”,而合作规制则被视为自我规制的子系统。[5]此两种新类别被认为是促成遵从的重要方式,类似还有OECD模式中的“信息与教育指南”和“经济性工具”。[6]实践中合作规制情形较为复杂且常与自我规制相互混同,有些规制需要由政府授权,而有些规制需经政府确认批准,否则可能就无法回避政府的直接介入。前者如澳大利亚模式中的“合作规制”和多维度模式中的“法定的自我规制”,后者如多维度模式中的“政府认可的自我规制”和澳大利亚模式中的“准规制”。[7]OECD模式中的“基于绩效或程序的规制”是政府规制因应自我规制的表现,多系框架立法,以原则性与必要规定为主,相比于过去更加发挥自我规制的作用。

总体而言,由于自我规制和政府规制之间关系繁杂多变,导致各国的规制光谱并非百喙如一。

(二)自我规制的优势

客观而言,自我规制并非新兴事物,如今之所以受到重视,主要原因在于政府规制出现失灵。传统政府规制为弥补市场无法解决的垄断、外部性、信息不对称等失灵现象,采取事先许可、事后制裁(典型为行政处罚)、行政强制等方式介入和修正市场运作。虽然取得了相当成效,但亦遭遇到批评:政府规制通过强制要求特定技术或者绩效标准,适用“一刀切”解决方案,极大地简化了监督方式,然而不利于创新和发展。从表面上看政府规制拥有严格、统一的标准,却忽略了经济社会发展中行业的多样性问题;随着时间的推移,政府规制变得越来越繁琐和复杂,对技术创新或者经济转型的反应缓慢。过度规制和过度法律主义的现象,导致政府规制不合理和僵化,阻却了被规制者理性遵从的意愿,且因规制成本较高导致遵从率较低。政府规制虽基于规则的拘束,但更多侧重于对既往行为展开监督和执行,而非首先对某些行为作出风险预防,这对于食品安全、环境规制等领域尤为不利。同时,规制者易受被规制者俘获,后者往往利用自己的专业优势逃避法律规定,而非实质性地遵从法律;规制者资源、专业知识和策略等存在有限性,导致监督和执法效果差强人意。

有鉴于命令与控制型规制的诸多弊端,人们将目光再次聚焦于政府之外的市场,当然这个过程呈现出逐渐演进的特征,政府介入亦是体现为逐渐减弱的趋势。以环境领域引入的市场化工具为例,虽然有利于激发生产经营者的能动性,但可交易的排污权制度仍然基于命令与控制型规制而作出,由规制者确定污染上限,被规制者在允许范围内展开交易。在运作过程中,既要依赖命令与控制型规制来保障所设定的目标,同时财产、许可、交易等机制的實施难度亦影响了规制效果。在此基础之上,学界和实务界开始鼓励企业与产业实施自我规制。相较于命令与控制型规制,自我规制的优势在于:第一,遵从率提升。因为规范系企业、行业协会制定或因参与程度高,所以被规制者感到有义务遵从。[8]自我规制是基于风险作出的,更有可能实施前瞻性行动,采纳更为灵活的执行标准和方法,因而规制效果更佳。第二,专业性增强。由于对企业或者行业的特殊性更加了解,企业或者行业协会可以更加有效地针对该企业或行业制定规制计划。如食品生产经营者在专业知识方面拥有一定的优势,通过制定行业规范或团体标准,可以提升自我规制的科学性,进而降低遵从成本、增强产品的安全性。第三,确保有效性。自我规制可以帮助企业重塑规范,平衡营利能力的短期压力与更广泛时间内的可持续发展问题;可以避免产生规制过度或不足的现象,并允许自我规制者将工作重心聚焦于更具生产力的层面。与政府制定的外部规则相比,自我规制的规范基于社会规范和行业同行评议行为作出,可以帮助企业、行业将道德行为和原则内化,有助于企业、行业更加尊重和切实接受规则,并导致更好的企业行为产生,避免企业与外部规则形成对抗。总之,灵活性,低成本,市场自由,产业内更多的义务、声誉和道德感均系自我规制的优势所在。在这一点上,正好可以落实党的十九届四中全会决定提出的要将自治、法治、德治相结合,全面提升国家和社会治理能力的要求。[9]

(三)自我规制的作用

随着全球范围内规制国家的兴起,有关规制工具、规制结构以及规制过程中公私规制者角色的探讨日渐增多。先前大量的文献对于将规制权力分配于独立而专业的规制机构进行了论述,而如今则强调关注被规制者的作用,强调被规制者通过参与程序参加到规制过程中来,从而改变了以往的规制结构并顺利实现规制目标。如前所述,自我规制极为复杂,“不仅因其与国家的关系而变化,同时也因其与参加者关系特征而不同(个体成员或者外部成员),因其结构(独立的组织还是卡特尔)、执行方式(自己执行规则还是依赖于个体成员来执行)以及规则类型(可能是立法性、合同性或者无法律特征,是总体性或特定性的,模糊或者精确、简单或者复杂)而变化。”[10]当前,为更好地认知自我规制的作用,学理讨论一般从以下几个层面展开:

第一,从规制理念变迁的角度认知自我规制的发展和作用。1980年代中叶以前,由于受凯恩斯主义的影响,政府规制成为统治的重要工具,传统的自我规制项目被政府规制所替代。此后,规制理念以规制缓和为主,各国从法律层面探讨不同行业领域放松规制的可能性。进而,学术研究的重点从传统命令与控制型规制重视构成要件转向以目的为导向的规制,于是倡导自愿、合作且能够弥补政府规制不足的自我规制越来越受到青睐。[11]如今,在公私合作理念之下,利用自我规制已然成为政府在复杂多变社会下实现行政任务的重要方式之一,中国立法中提出的主体责任即为表现。当然,发挥自我规制的作用并非要全面否定政府规制,2008年全球金融危机以及最近诸多自我规制失败的案例验证了这一观点。

第二,从与政府规制的关系分析自我规制的作用。从实践来看,几乎所有的规制机制都包含了政府的要素。即使在自我规制运行框架之下,政府也将发挥一定的作用。如适用纯粹自我规制之时,政府规制始终作为一种“威胁”,假使自我规制效果不佳,政府介入将随之而来。而在需要政府批准或认可、激励、支持以及政府依据法律要求企业或行业协会实施自我规制或合作规制的项目中,政府依然会尊重自我规制的重要意义,通过法律、道德等多种规范激励自我规制发挥积极作用。在这一点上,可以说政府规制与自我规制的作用呈现交融互动的情景,中国改革开放以来的行政审批改革即为例证。

第三,从企业等组织的自主程度说明自我规制的作用。企业等组织的自主程度取决于政府介入的强弱,如有学者根据自主程度由弱到强的情形将自我规制发挥作用的方式分为三类,强调企业等组织实施自我规制之时的主观意愿,或被激励、或自愿接受、或主动参与。①不同的主观意愿将影响到自我规制发挥作用的效果,涉及法治框架下各类市场主体利益的调整,对于优化营商环境意义重大。另外,值得注意的是自我规制发挥作用也与企业等组织自身的道德义务感有关,如今越来越多的企业等组织认为商业活动也要坚持道德原则和基于公共利益的考量。这反向也会影响到自我规制的程序和作用。

第四,从遵从角度讨论自我规制的作用。目前“全民守法”已然成为中国社会主义法治建设的核心要素之一。遵从理论的核心内容就在于研究人们为什么要守法以及如何守法的问题。普通公众一般认为只有面临严厉制裁和惩罚时,才会实现遵从。而重视自我规制的作用在于其系企业或者行业协会等组织基于法律框架作出的自愿行为,既可能追求自我利益,也可能追求公共利益。同时,因企业或行业的专业性知识,使得自我规制具有高度的有效性和回应性,遵从效果更佳。总之,发挥自我规制的作用,不仅可以实现遵从,而且对于促进全民守法、培育道德责任感意义重大。

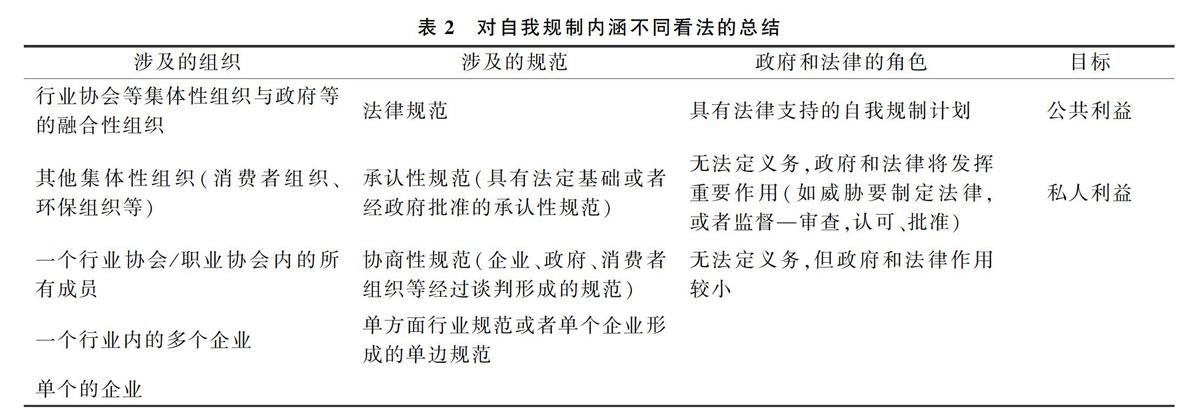

第五,从规制策略角度探讨自我规制的作用。当一项事务面临一系列规制主体、拥有一系列规范、政府和法律角色呈现多样化选择之时(如表2所示),就需要从规制策略角度展开考量。不同主体的能力、偏好、目标均会影响到规制过程中的行为抉择之时,政府能否发挥它应有的影响力呢?行业协会是否被大企业俘获呢?不同规范制定、采纳是否遵循了正当程序?最佳的规制结果往往涉及机制、工具、规范、目标等的融合,然而,设计最佳融合结构或者让不同机构和工具协同工作实非易事。学者为此提出了诸如回应性规制、聪明的规制等策略来解决融合进程中的冲突、替代、补充、顺序以及具体情景具体选择的问题,其中均强调应重视和发挥自我规制的作用。

第六,从责任分配的角度来凸显自我规制的作用。自我规制要求被规制者和规制者展开合作,就涉及的问题达成可以接受的标准,将政府直接的监督转由企业和协会等主体实施。与以往仅仅强调两者的对抗不同,自我规制意味着规制者和被规制者转变成为合作、协商的关系。问题在于如何能够让被规制者真正负责、让规制者对自我规制展开良好监督,这也是责任分配的研究重点,更是自我规制发挥作用的重点。如学者提出“后设规制”(meta-regulation)理念,强调政府作为规制者的角色发生了变化,不过即使其内涵是对自我规制的“规制”,但聚焦的仍然是首先以及如何充分发挥自我规制的作用。[12]

综上所述,在利用自我规制之时,将其视为政府规制的全面替代的主张并不可取,而是应当将视野放诸于规制光谱的整个体系当中,结合规制理念变迁、政府介入和私人自主程度,从规制策略、规制遵从和责任分配等层面来分析自我规制的作用,由此亦会接受其形态在现实中的复杂性。

三、食品安全自我规制的形态及运作

(一)自我规制的复杂形态

任何样态的规制均是为了改变特定的行为,进而实现某种特定的目标,如更为健康的公共环境、更安全的工作环境以及公平的营商环境。政府规制系国家经常使用、用以解决经济与社会发展问题的重要方式,但结果导致国家立法愈来愈多、愈来愈复杂,繁琐的许可程序、实施标准、司法决定亦为被规制者施加了沉重的负担。虽然传统规制理论鲜有论述“自我规制”,然而从各国发展来看,自我规制正在与其他方式共同协力成为有效的治理手段之一。实践中,自我规制包罗万象、形态多样。中国学界倾向于将含有政府因素的自我规制概括称为“合作规制”。参见高秦伟:《私人主体与食品安全标准制定——基于合作规制的法理》,《中外法学》2012年第4期;刘绍宇:《论互联网分享经济的合作规制模式》,《华东政法大学学报》2018年第3期。原因在于相较于规制理念中许多前沿性的议题,合作规制确实因更为形象、简洁而易被中国学界和实践所接受,进而在2015年《食品安全法》第3条的基础上形成了所谓的“社会共治”格局和理念。不过,仅仅强调“合作”略显单薄,调控、保障、促进、激励、监督等因素亦需加以考量,正是这些因素导致自我规制呈现出多样化的形态。要想充分发挥自我规制的作用并有针对性地再规制,对自我规制的复杂形态加以讨论分析实属必然。审视既有的文献,有关自我规制形态的表述很多。由于知识背景不同,学者的划分并不一致,有学者甚至提出了12种分类。See Christopher T. Marsden: “Internet Co-Regulation and Constitutionalism: Towards European Judicial Review”, International Review of Law, Computers & Technology, Vol.26, No.2-3, 2012, p.216.經过梳理可以发现,唯有关注以下变量,才能很好地认知和把握自我规制的运作,发挥其优势且使之与政府规制形成合力。

第一,自我规制本身的特征。根据主体特征,自我规制可分为个体自我规制与群体自我规制。前者如单个企业制定规范并执行,而后者为行业协会、非政府组织、其他利益相关者等组织。从形式上看,行业协会等组织形成的自我规制多是经合同或讨论形成的自我规制,亦含有合作之意蕴。这里有必要讨论自我规制和合作规制的关系。一般认为合作规制意味着规制者和被规制者的联合,而许多的自我规制事实上也与政府相关联,所以一些政府介入程度较高的自我规制也构成了合作规制的内容,难以分辨。但也有学者试图对强制型自我规制(enforced self-regulation)与合作规制进行辨析,认为后者是指由政府监督和/或批准的自我规制,而前者是指将规制职能授权给被规制者,由被规制者负责实施。[13]

第二,政府介入的程度。自我规制的基础在于将传统职业道德与专业操守,通过自我管理以及对于不当行为的自我惩罚,形成正当的、符合道德要求的职业秩序。自我规制并不代表政府退出规制,而是将某部分的权力交给企业和行业来执行。根据政府介入程度,有学者将自我规制分为四种形态中文介绍参见李洪雷:《论互联网的规制体制——在政府规制与自我规制之间》,《环球法律评论》2014年第1期。:一是委任型自我规制,根据政府要求或者指令形成、实施规范;二是批准型自我规制,集体组织自己形成规则,但须经政府批准;三是强迫型自我规制,虽然产业形成与实施规制,但却是在政府威胁之下展开;四是自愿型自我规制,政府未予介入。在此基础之上,进而还可以划分为有法律授权的自我规制和无法律授权的自我规制。前者系立法授权企业或行业协会令其自我规制,政府以法律为支持,为行业设定任务。后者是指政府鼓励、审查、批准或认可自我规制计划,并无法律要求作为支撑。

第三,自我规制在规制各个阶段所发挥的作用。规制过程大体包括三个阶段:规则制定;规制执行和监督;规制实施和处罚。从纯粹自我规制至政府规制之间,包括大量种类繁多的自我规制和合作规制。之所以很难将此两者加以区分,就在于自我规制在不同的规制阶段所发挥作用不同,并引发不同的认知。对于政府规制而言,行政机关系三个阶段主要甚至是唯一的责任者,而在被规制者以及其他主体参与的情形下,形态就变得更加纷乱复杂。

第四,自我规制的效力问题。纯粹自我规制基于自愿而实施,并无普遍性的拘束力。如法院认为食品企业标准并非法定食品安全标准,参见上诉人朱某某与被上诉人青岛京东昌益得贸易有限公司、被上诉人北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司买卖合同纠纷案,北京市第二中级人民法院民事判决书,(2019)京02民终1201号,2019年1月30日。不过,当企业或者行业自愿参与到自我规制协议或者项目之中,一旦各方缔结合同就具有法律拘束力。自我规制也会受到命令与控制型规制的支持,以便将那些不合规的参与者从项目中移除,保证强制性要求的实现。自我规制有时要求建立协商规制框架,允许利益相关者就如何应对第三方利益、信息获取、执法等问题展开协商。因此,透明度、公正性、专业知识、代表性、说明理由、比例性或者反歧视性等要求适用于被规制者行为的程度,亦将影响自我规制的效力和形态特征。

(二)食品安全自我规制的形态

众所周知,食品行业规模巨大,拥有多元化的部门和全球化的生产链,对公众的生产生活更是意义非凡。传统理论认为保障食品安全是政府事务,政府规制尤其是命令与控制型规制将发挥重要作用。然而,鉴于食品生产、运输和消费方式明显发生变化,导致最近数十年来无论是国内还是国际范围所发生的食品安全事件,其范围、严重程度、频率和影响均不断加剧且极具挑战性,这一切使得自我规制体系极具吸引力。目前,在各国和全球食品安全规制之中,诸多的自我规制项目发挥着举足轻重的作用,私人食品标准、企业社会责任项目、跨国私人规制等,没有哪个规制领域能够使用如此多的自我规制。企业、行业协会为自己或者成员制定标准,拥有全球供应链的企业为其外国供应商制定有关环境的行为规范。许多企业加入自愿计划,对其产品进行认证和标识,以表明符合社会和环境标准。同时,企业聘请第三方审核机构评估自己的遵从情况,等等。在这些所有形式之中,被规制者广泛参与到制定和实施符合公共利益的规制当中,与政府规制共同保障食品安全。食品安全规制因而呈现出多种维度:公与私、强制与自愿、规范性与说服性、规则与原则、事前与事后、集权与分权、结果与过程等因素相互交织。总之,食品安全自我规制正成为一个庞大且不断增长的规制现象,体现为行为规范、技术标准、认证以及与信任相关的机制,而且随着时间推移,食品安全自我规制工具箱会变得更加多样化。

食品安全自我规制越来越多地受到政府的支持、鼓励或者认可,与此同时,政府越来越多地与企业、行业协会、消费者组织等共享规制权。这种样态偏离了传统规制者和被规制者二元对峙的情景,体现出合作的方法论。对于食品安全法治中的自我规制形态,除利用前述变量加以分析外,有学者将其简化为自上而下模式和自下而上模式(如表3所示),指出规制权力来源以及政府、企业等组织的不同作用,目的在于清晰地了解自我规制与政府规制如何在具体运作过程中实现良性互动。[14]前者模式下自我规制主要由法律专门规定、控制,立法机关或者规制机关会向企业等组织分配特定的规制任务,进而形成法律授权,企业等组织的规制可以单方面对第三方产生具有法律拘束力的影响。也就是说,如果某个企业满足了在授权框架下的企业等组织的规制要求,那么就意味着该企业也遵守了法律要求。在此模式下,规制机关占据了主导地位:它规定了企业等组织运作的法定任务和条件、目标以及实现这些目标的手段。后者模式下规制机关通过批准、认可、促进或者支持自我规制计划的做法实施自我规制,此类承认并未为相关的自我规制提供法律授权,自我规制计划构成了对法律框架的补充或者超越。自上而下模式下,立法被认为是规制的来源,其定义了规制目标和框架,但同时也为自我规制提供了空间,以便企业在给定的框架内制定自己的规范。这种模式也被称为强制型自我规制。自下而上模式下,政府加入到了由企业或者行业协会制定的自我规制计划之中,实践中它们将不断改善规划、文件控制和培训、监督,系统性提升遵从水准。这種模式也被称为事后承认的产业型自我规制。此种模式能够有效应对现代社会的复杂性及其风险。

就中国而言,十年间,无论是立法、修法还是法律实施,均在一定程度上强调了食品生产经营者的主体责任。究其原因在于中国食品生产经营者数量庞大,从大型企业至数以万计的小摊贩、小餐饮、小作坊,法律意识、商业道德感和合规能力参差不齐,给食品安全规制带来了前所未有的挑战;而规制机关则因部门分割、资源有限、专业能力不足等因素使得强调食品生产经营者的主体责任成为必然选择。实践中,除2009年和2015年《食品安全法》对食品生产经营者主体责任作出规定外,其他层次的立法也对之进行了详细要求。如原国家质检总局于2010年制定了《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》、原国家食品药品监督管理总局于2016年制定了《关于进一步监督大型食品生产企业落实食品安全主体责任的指导意见》等。这些立法意在鼓励企业制定自己的食品安全标准和行为规范,然后自行监督其运营或引入第三方审核机制,以确保标准和行为规范能够满足法律要求;希冀能够借助企业的力量,摆脱单纯依赖行政机关不定期检查来促进遵从的困境。不过,总结这些讨论和实践的做法,可以发现中国食品安全法治领域中的自我规制形态多倾向于自上而下模式,政府推动较多,企业自愿性尚待进一步挖潜,这显然与中国的规制传统有关。[15]

(三)食品安全自我规制的运作——以HACCP为例

作为食品安全领域典型的自我规制模式,HACCP将企业内部合规管理模式纳入法治的关注范畴之内,要求企业“对自己的运作、治理、控制等行为展开自我评估、设计和管理”。 [16]其既可能是纯粹的自我规制(企业自愿制定管理业务风险的政策),也可能系强制型自我规制(企业被立法要求去评估、控制和监督自己创造的风险)。HACCP的优点在于强调风险预防,并涉及食品安全的整个过程从而识别和应对潜在的问题。[17]由于它是一种体系性的方法,迫使食品生产经营者必须利用专业特长、关注整个食品安全过程,了解每个控制点的风险并设计应对方案。因此,HACCP显然是一种量体裁衣式的工具,对食品安全企业管理层的专业要求较高,需要管理层大量承诺才能成功实施。它的实施,能够为企业、行业和个人提供充分的机会来适应新风险、新技术以及从所产生的问题中学习。

HACCP在运行中之所以会出现前述两种形态,与自我规制的复杂形态相关,也与各国对自我规制的理解和适用不同有关。欧盟认为自我规制是指行业规范或者由企业等组织发展的规则,与国家的法律框架相一致。而美国则认为自我规制是独立于国家公法框架外的另一套体系。实践运作过程中,欧盟是由成员国国家立法推动的自我规制,而美国则主要是由企业或行业协会推动实施的自我规制。美国最早于1960年代开始使用HACCP体系,预防性地应对食品安全,并在整个过程中强调对食品安全的保障,而非仅在产品末端展开检查以确保食品安全。不过,在实施过程中,因多数系纯粹的自我规制,所以美国小企业实施的自愿性并不高。与美国仅适用于部分行业相比,欧盟则要求所有食品企业采纳HACCP体系,加上欧盟的HACCP融入了政府规制的因素,不仅中小型企业愿意接受,一些企业的规范甚至被转化为法律规范,而且执行力也相对较好。不过,由于政府介入过多,导致欧盟适用HACCP过于严格、僵化,相比于美国则很难适应技术变化的需求。总体而言,对于HACCP运作需要关注企业规模、类型、常规化、执法方式和遵从认知等因素。[18]

近些年来,为了提升遵从率,美国开始将一些自愿HACCP转变为强制性的要求。中国的情况亦是如此,并朝着借鉴欧盟的方向发展,不同的是《食品安全法》多以鼓励使用为主、并非强制性要求。实践中,有关HACCP的实施情况,激励和效果因不同地域、不同企业而变化。实施HACCP的主要为大中型企业,小型企业因缺少实施激励,效果并不明显。同时,企业专业性、第三方认证、政府介入等能力如何切实提升均需要进一步探讨。[19]虽然诸多理论认为HACCP是对食品安全展开系统性预防的方法,并强调整个过程中的食品安全保障,而非传统的针对最终产品、以检查为主的食品安全规制方法。但是作为企业或者行业却不断地在追问:强调自我规制的利用是否会压缩私人自治的空间?将直接的监督角色从政府转移至被规制者,是否会导致被规制者过度行政化?是否会给被规制者施加了过度的责任和义务?[20]从中国目前的情况来看,食品安全自我规制的运作仍然存在较大的完善空间。

四、规制设计与学理反思

经济社会发展,既需要发挥市场作用,亦需要发挥政府作用。长期以来,立法总是使规制者和被规制者之间相互割裂甚至对立,导致法律遵从持续低迷。对自我规制的强调无疑为食品安全法治提供了有效的应对之策,但是其并不意味着政府可以无所作为,而是需要针对自我规制的不足,对自我规制展开再规制。与此同时,中国食品安全法治建设历经十余年的发展之后,亦需要从学理视角对自我规制的现象加以深入研究和反思。比如研究在中国语境下,如何切实激励企业和行业自我规制;比如要深入反思政府规制如何进一步作出回应的问题。需要注意的是,这种再规制绝非以政府直接介入为主要特征,有时还可以利用第三方作为替代性的规制者,用以监督或者检查规范是否得到执行。为此,有必要针对自我规制的不足,结合相关理论,提出具有指导性质的规制设计原则。学术反思层面,将就法律确定性、法律责任、法律与道德互动、公法与私法融合等问题展开探讨,为实践累积智识,亦为环境、网络、生物安全等其他领域的法治和规制提供借镜。

(一)自我规制的不足

任何一项制度和技术均有其不足,自我规制亦不例外。如学者们认为由于存在认知偏见,自我规制容易产生规制俘获,因为自我规制可能会被大企业所操纵,有时还有可能成為限制进入、竞争的工具,如何保护中小企业或者某些地区业者的利益均值得关注。自我规制取决于企业和行业的自愿性,而不同企业和行业的差异性自愿亦将影响到遵从。实施自我规制,会将相关责任从规制者转移至被规制者,导致规制者更加无法了解被规制事务中的专业知识。同样,因自我规制的效果会影响到第三人,许多情况下,透明度以及其他民主合法性要求并未能得到满足,导致企业也很难有效承担起相应的政府责任。[21]一般而言,政府规制的目标在于实现公共利益,自我规制总是出于企业利益而要求避免政府直接介入。即使自我规制过程中会考虑到公共利益的问题,然而企业关切的视角相对狭窄,难以形成合理规制。抗拒控制是任何主体的本性,因而自我规制可能导致规制不足现象的发生,严重忽视消费者和公众的根本利益。以HACCP为例,此种自我规制可能存在规范性较低的情形,引致的问题在于:企业将在没有真正解决潜在问题的情景下就履行更多的规制义务。它们或许会通过内部程序实现和完成规制监督任务,但这些程序更多地是象征性的,规制效果令人担忧。

对于中国而言,庞大的生产经营体系、复杂的规制体系、多样化的消费需求对企业自我规制均带来了前所未有的挑战。在政府规制传统影响根深蒂固的情形下,要求企业、行业协会实施自我规制,原本就是奢求。进一步,即使实施自我规制,规制者和被规制者始终存在一定的认知差异,如公共利益与实现企业利润最大化目标的差异导致双方很难找到弥合这些分歧并让被规制者对这些分歧真正负责的方法。在中国食品安全法治刚刚引入自我规制之际,将商业伦理、企业社会责任等概念纳入企业责任之中,可能会淡化对企业法律责任的认知及其实现,并因法治的不健全而丧失自我规制本身所具有的优势。同时,对企业内部施加要求,亦有可能削弱企业内部管理的能力。一直以来,中国企业、行业协会自我规制的能力就存在明显不足,[22]即使实施所谓的法定自我规制、受规制的自我规制或者强制型自我规制,往往因为缺乏对公众和消费者的开放性、透明度、问责以及可接受性而备受指责。被规制者内部的合规部门总是无法保持独立性,导致公众难以信任自我规制组织会服务于公众或者消费者利益。许多法定要求被企业、行业协会视为“负担”,如何将回应性、反思性法律特征贯穿于企业行为之中;[23]如何让企业既遵守法律责任又超越法律责任,将道德内在化,均是中国企业自我规制运行过程中突出存在的问题。

(二)规制设计原则

针对自我规制的不足,有必要再规制。[24]实践中,针对自我规制的再规制做法主要体现为:要对自我规制的运作展开适当报告,并对规制绩效进行实质和持续性分析、评估。报告、评估均是获得专业知识的重要途径,既可以发展最佳实践,也可以确定更为适合自我规制的领域。要公开企业规制绩效,公开可以激励企业或行业将自我规制作为重要的目标和动机,让公众对落后者加以监督。要利用内部道德和合规组织持续促进、维持自我规制的专业化水平。要对自我规制定期检查,并对有问题的企业保持更具强势性的调查能力。自我规制需要正式的监督作为后盾,而且需要因规制环境的变化而调整检查频次和方式。要对不采取自我规制的企业或行业确定规制底线,并依据规制金字塔调整执法方式,从而加深企业对规制目标的内部承诺。要在适当的情况下,于规则和标准制定、监督和执法等工作中引入第三方机构。第三方可以发挥重要的监督作用,政府亦可以依据第三方提供的报告实质性地评估规制质量。如果自我规制项目被证明无效,那么政府必须保留一些权力作为监督的后盾。再规制时,除针对自我规制本身作出调整之外,更应当以规制光谱为基准,发挥各种方式的作用,并遵循以下原则对规制作出整体设计:

第一,规制要符合简约性要求,要首先选择干预较少的措施。繁文缛节给企业带来了负担,阻碍了创新、贸易与经济效率,甚至对规制的民主性与合法性构成挑战。近年来,包括中国在内的许多国家为此展开了改革,如“简政放权”“放管服”等理念的提出和实践。这种方式有利于减少政府干预,但也会涉及宪法框架下政府是否必须在某些特定领域展开规制的追问。什么时候可以使用自我规制?什么时候是自我规制而非政府规制更适合解决经济社会问题?为此,符合简约性要求的规制设计应当考虑以下因素:其一,辅助性要求。一般情况下坚持市场优先,不应当在没有必要的情况下而假定有多元性需求。当从各种可能、正确的解决方案中进行抉择之时,应当选择最为简洁的解决方案;当政府规制和自我规制均可适用于某一领域时,应当优先考虑自我规制。其二,适当性要求。要考虑自我规制是否适宜于规范经济社会问题,或者相反。不过对此很难形成整体性的指导原则,一般情况下应当考虑规制领域的发展水平、市场文化、利益相关者的数量和动机,以及利益相关者实施自我规制的能力。其三,使用自我规制不得危害公共目标的实现或者侵犯基本权利与义务,即使精减规制,还必须考虑利益相关者在多大程度上能够确保遵守他们所采用的规则。对于自我规制本身所滋生的责任、合法性、民主性等问题,仍然有必要加以再规制。

第二,规制要符合回应性要求,要通过工具匹配促进规制结果的全面实现。回应性规制是1990年代兴起的规制理念,它试图用一种高度灵活、因条件而异、适应性强的规制进路来替代传统的通过命令与控制增强威慑和提升遵从的理念。在考虑如何根据个别情况调整规制策略时,回应性规制设计出一个“规制金字塔”,列举出不同类型的规制工具。有关回应性规制中的规制金字塔,可参见Ian Ayres & John Braithwaite: Responsive Regulation: Transcending the Deregulation, Oxford University Press, 1992, pp.35-39.它的主要内涵是:规制者不会拒绝使用处罚方式,但是可能会先从金字塔底端开始,从对话、说服开始回应。工具的回应性体现于需要沿着金字塔的表面逐级提升和选择;存在可靠的惩罚峰值,如果激活,足以有力地制止最过分的违法者。逐级提升便于规制者作出针锋相对的回应,以形成回应性规制的基础;同时又具有威慑价值,确保公平价值。最早版本的金字塔与执行策略相关,自我规制处于最底端,因为动态、灵活地解决问题更加符合被规制事务的本质。对回应性规制的批评是当较少的干预主义策略失灵后,它强调沿着金字塔升级,然而忽略了在金字塔同一层面尚存在更具创造性的网络规制形式。

第三,规制要坚持多元主义主张,在行政资源匮乏或者不存在直接政府规制的情况下,鼓励使用多元主体承担规制功能。如前所述,回应性规制系一种国家主义理论,侧重于关注政府如何作出行为的问题。而政府易于被俘获、腐败和责任不足,为此,学者们开始对规制金字塔作出修正,如多元主体参与的规制金字塔,认为市场驱动的非政府规制者可以创建一个命运共享的集体,进而弥补国家主义的不足。[25]与回应性要求不同,规制多元主义强调关注规制结构、不同主体的行为以及规制领域等的整合问题,深化了对规制过程的研究。当然,规制金字塔的选择本身就是一种过程,最初仅从政府视角出发,关注执法工具选择的回应性,而如今加上对于不同主体及其行为过程的研究,特别重视多元主体、多元规范、多种工具的互动与选择使用。重视多元主义的主张,既要将规制的宏观、微观背景联系在一起,又要将规制的制定和实施联系在一起,并朝着更加连贯和一般性的规制理论方向发展。

第四,规制要符合有效性要求,持续促进更好规制的实现。更好规制的理念在于并非简单地废除或者取消规制,而是如何有效地改进规制体制的设计和运行,以实现提升规制质量为目标。为此,规制者应该在规制的各个阶段,对大量的规制和非规制政策工具进行充分比较,并思考成本、收益、分配效应以及行政管理性要求等相关问题。在这一点上,聪明的规制理论在一定程度上亦有助于有效性要求的实现,其本身意味着社会控制的灵活性、想象力和创新性。该理论强调在大多数情况下,使用多种而非单一的规制工具,允许更多的主体参与,进而促成规制工具之间的结合、互补、替代以及和参与者展开有效组合,以满足解决特定问题的需要,并产生更好规制的效果。[26]为了实现规制的有效性,需要在规制实施前、过程中以及之后,作出有效参与和评估。此类工具一般包括了咨询、专家意见、规制影响分析、实验性立法等。

第五,规制设计目标在于遵从,但更要鼓励企业在现有法律要求范围内“超越合规”,使相关行为更符合道德性。一般认为基于威慑的政府规制可以有效实现政策目标,但公众和企业的态度同样重要,此即为遵从需要关注的议题。进一步的追问在于:人们为什么要守法?行政機关如何鼓励人们自愿遵守法律?在以结果导向的遵从模式下,人们关注的是被规制者是否按照法律规定作出活动。公众理性评估不遵从法律的机会和风险,当不遵从行为被发现的可能以及预期的罚款相对较小时,便选择不遵从。威慑确实可以阻却不遵从行为,但无法解释为什么公众在没有威慑情况下却依然守法?而在以过程为导向的遵从模式下,遵从过程本身作为勾连规制者与被规制者的桥梁而存在。从被规制者的视角来看,整个过程体现了其对法律的理解,对于规制目标和合规态度的平衡。从规制者的视角来看,整个过程体现了其对促进合规作出的努力,与更为普遍性的规制体系的合法性、可信赖性相关。公众基于道德义务而遵守法律,原因在于法律是公平和正义的体现。因此,遵从行为成为自愿性行为。实践中,除公共机构本身的合法性之外,规制过程中的程序正义亦有益于促进自愿合规,更有利法律的再发展以及和道德、自治的互动。[27]

(三)学理反思

亘古以来,食品就居于人类生活的中心位置,因此,公众高度期望中国食品安全法治和规制体系能够成为预防风险并确保公众健康的典范。然而,鉴于食品安全规制体系的分散性、透明度、决策中科学知识的运用、反馈系统等因素,确保食品安全成为极具挑战的事业。迄今为止,中国食品安全法治中规定较多的依然是命令与控制型规制,自我规制虽有一些,但如何适用仍然需要进一步总结。前述改进与设计原则即是从更为广阔的视野出发,试图在强化政府规制和使用自我规制之间达致平衡。这些讨论意义重大,将使规制过程比以往更加透明、更具有民主性和灵活性,使规制者和被规制者能够更加积极地塑造公共生活,亦导致传统的行政法体系正在被网络化的责任体系所替代。[28]问题在于:企业和行业协会是否有足够的知识、能力去展开自我规制和合作规制?自我规制有哪些类型,在哪些领域可以发挥作用?优势和不足有哪些,如何克服?在合作规制中企业、行业协会与行政机关的关系如何?如何实现合作?行政机关是否有足够的知识、能力去利用与整合自我规制与合作规制,如何处理政府规制和自我规制、合作规制的关系等,这些问题都需要从学理上予以回应。

命令与控制型规制之下,法律规范要求简洁、易懂且具有一致性。但是法律很难以简约的语言回应社会现实,一般的、抽象性构成要件面临复杂、专业的问题之时略显疲态。为此,行政机关将会发布更多的行政规范性文件。为了应对这一运作产生的问题,法律明确性原则试图发挥作用。法律明确性原则包含两个层面的内容:一是法律本身的明确性;二是法律授权的明确性。第一个层面主要在于达到法安定性的目的而要求法律本身具备可预见性、明确性、稳定性等要素,不过不确定法律概念越来越多。第二个层面因需解决不确定法律概念的适用而提出,主张即使可以授权行政机关作出进一步的规定,但却对授权提出了更高的要求。自我规制在中国经常被视为将相关的责任下放、委托给私人或者其他非政府组织,那么此时如何克服自我规制透明度、执行力、公共利益保障等方面的不足,是否应当适用法律明确性原则值得讨论。更为严重的挑战在于未来自我规制机构是否会重演公共规制机构所具有的特征,从相对创新的文化演变为更加墨守成规的文化?在自我规制机构中引入官僚化的特征,这些要素能否嵌入进企业内部的道德与合规部门,能否在行业组织内良好运作?自我规制在多大程度上随着政府规制的实践或者主导的政治话语、商业周期的变迁而调整?后设规制是否会使规制多元化的有效运作转向传统的命令与控制型规制?过于强调合作是否会导致规制的实体问题被完全忽略?对于这些问题的回答需要随着时间的推移、对自我规制机制展开深入观察和省视,方可给出答案。

引入自我规制,导致规制领域出现了许多融合了政府、被规制者等元素的组织,用以负责规范的制定、监督和执行。与此同时,也导致多元规范、多种工具等的综合应用。面对这一系列繁芜丛杂的现象,法学理论必须予以作出回应。不过,从目前的情况来看,中国的理论界显然对此并未做好准备。实践中,目前所实施的自我规制也多为非“纯粹的自我规制”、法定的自我规制或者强制型自我规制,尤其强调自上而下地展开自我规制,国家、政府规制的作用依然占据主导地位。当前,自我规制之所以能够受到国家和政府的青睐并在包括食品领域在内的诸多行业大力推广,原因在于选择实施自我规制,规制者能够充分利用被规制者的优势和资源,弥补有限的行政资源,将责任下移至生产经营者本身。规制者的主要任务在于制定规制的目标和前提条件,被规制者在实施法定框架和要求方面享有一定的自主权,规制者在监督自我规制的结果方面显然比直接干预更为游刃有余。引发的问题在于无论是学理还是实务界均未真正培育企业和行业协会自我规制的能力,一些做法甚至还会为大型企业操纵市场、损害消费者和公众利益带来机会。虽然所谓的合作规制听着很具诱惑性,但是自我规制的自愿性并未得到尊重。事实上,许多的纯粹自我规制仍然需要,其有利于进一步完善市场经济的运作,且在某些情形之下,自我规制应当与政府保持一定的距离,在道德作用之下的遵从和守法对包括食品安全在内的所有法治建设才更具实质意义。中国用立法推动自我规制或许在初始阶段无可厚非,但却并非长远之计。重视纯粹的自我规制,并从私法角度深入研讨是当今以及未来法治建设中的核心问题。同时,中国的行业协会自我规制、受到基本权利严重保护的领域的自我规制仍然较为不足,亟须深入研究。

实践中企业有时对自我规制未必重视,相反,他们会与政府展开沟通甚至合谋,要求其提供明确的规则和指南。这对中国而言具有警示意义,一方面中国生产经营者的自愿合规意愿并不高,因此在厉行法治的同时,需要精心培育自我规制的文化。另一方面要以国外自我规制的失败为借镜,切实提升自我规制的遵从问题。自我规制文化有益于经济道德性的改变、重塑商业合法性的基础,并在一定程度上促进法治水准的提升。对自我规制的支持和适用在事实上起到了鼓励公民参与的作用,当某一企业或者行业协会参与到政策形成以及执行活动之中,不仅会产生创新性的解决问题的能力,还会产生强有力的同意形式,如多元主體对拟议中的标准及其依据表示认同和接受,从而构成一种所谓的民主训练。在这一方面,自我规制的建议者一直认为公民共和主义是自我规制的理论支撑,主张参与审议共同善的行为将鼓励企业或者行业缓和他们对狭隘的私人利益的追求,从而拓展他们的视野,打破个人主义和非道德主义的局限,形塑社群主义的认同感。对此,有必要从法学学理上反思法律、规制与道德、美德等之间的关系,让企业更加自愿地依据普遍的道德感来展开自我规制。同时,要想切实提升自我规制的遵从能力,学理上需要对中国语境下的遵从理论展开深入讨论。[29]要深入关注企业的回应性责任如何能够制度外化为法律责任,相关的议题包括如企业和个人对规制遵从的态度差异;企业内部特征、组织能力与对规制的回应性;不同的规制执法策略和风格对企业如何回应规制的影响;政府如何规制和企业在广泛的社会、经济、政治环境之间互动时对规制的回应等。

近年来,包括食品在内的诸多领域引入自我规制的做法,导致学界认为公法、私法绝对界分应当予以反思。迄今为止,学者对于授权给企业、行业协会等组织以及公共、私人标准的融合展开了研究,指出重视自我规制,使得行政法学要对公法和私法之间相互关联的问题加以回应。[30]从法律传统角度来讲,维系公法与私法的区分是有意义的,因为传统行政法建基于公法和私法二元区分之上,但是在研究公法的时候,仅仅强调公法的作用过于偏狭,反之亦然。不应将公私领域分割视为一个严格对立的区域,而应视为互动和相互联系的交叉区域。从学理上反思,一方面,私法也越来越多地承担着规制作用,财产法、合同法、侵权法均成为规制的重要工具;另一方面,行政法也可以被认为是在私法框架下展开的规范经济社会活动的行政法,在这种情况下,某些行政法原则与私法制度相互重叠,行政法通过原则内化来补充私法的运作。当然,如此做法并非是将公法全面融入私法,而只是为了补充它。这种结果是国家与社会之间密切合作的结果,导致行政法不仅关注行政运作,而且也关注被规制者如何行为。这一思路可以摆脱公私二分法对权力关注的传统,毋宁认为企业、行业协会等组织在事实上受到组织性、程序性原则的拘束,同时关注不同主体之间的互动,并以制度化的机制加以回应更为妥当。问题在于这一认知能否构成“私行政法”理論发展的起点?所谓的私行政法主要的目的在于解决企业、行业协会等组织承担公益行为时应当受到相关规范的拘束,系公法和私法交错适用形成的网络对企业、行业协会等组织运作的必然要求和体现。[31]法学学理对自我规制的利用和再规制展开研究之时,既强调政府责任,亦对企业、行业协会等的组织与决定程序提出了要求。然而,这种公法与私法相结合的规范,能否修正或补充自我规制的不足,抑或限制与否定私法自治,均值得进一步反思。

五、结语

民以食为天,公众期待中国的食品安全法治能够为公众提供安全、健康的食品。十余年间,随着食品安全法治的深入发展,党和国家领导人也多次对食品安全工作作出批示,体现了对政府规制的高度重视。与此同时,人们亦逐渐意识到,单纯依靠政府规制无法彻底解决食品安全中的所有问题,而且如何有效预防食品安全风险亦对食品安全法治建设提出了崭新的挑战。于是,正如其他诸多规制领域中所体现的问题一样,旨在命令与控制的规制类型仅能实现其中的某一些规制目标。也正是这个原因,无论是域外还是中国,均强调了食品安全自我规制的作用。从实践来看,自我规制确实获得了成功,不过其灵活性和可变性的负面因素亦值得关注。为了弥补这些不足,诸多的政府规制是否还需要设计额外的规制?如何发挥自我规制的优势,克服其不足?这些均构成了讨论的焦点议题。

目前,不同国家的规制者均在要求根据不同的环境调整规制工具的使用,特别是利用被规制者的自我规制体系并使之更加负有可问责性。因此,自我规制成为一个热门的话题,被认为是解决与规制质量相关的重要方式。重视自我规制,但在实践中不能将问题简化为“政府规制或是自我规制”的二元选择问题。这种假设似乎是将自我规制作为政府规制的替代方案而存在,然而自我规制所体现的自治、协调、合作的内涵亦不容忽视。一方面,自我规制要分离于国家的法律体制,强调市场的作用;另一方面,国家要建立回应自我规制发展的法律结构,实现后设规制。自我规制发展越发复杂,法律别无选择且必须回应,但也要注意到政府对市场的过度介入。中国目前多重视自上而下的自我规制,有必要通过规制设计,使规制符合简约性、回应性、多元主义、有效性等要求,促进企业自愿采取自我规制,提升企业遵从能力甚至超越合规。未来的学理,还需要就自我规制与法律明确性原则,政府规制和自我规制,自我规制与道德、遵从,公法与私法等的关系及互动展开进一步探讨。

[参考文献]

[1]张斌:《食品企业在食品安全上的法律主体责任和社会责任》,《食品工业》2010年第4期。

[2]杨建顺:《论食品安全风险交流与生产经营者合法规范运营》,《法学家》2014年第1期。

[3]See F.C. Simon: Meta-Regulation in Practice: Beyond Normative Views of Morality and Rationality, Routledge, 2017, p.1.

[4]See Neil Gunninghma: “Environmental Law, Regulation and Governance: Shifting Architectures”, Journal of Environmental Law, Vol. 21, No.2, 2009, pp.179-212.

[5]See Ian Bartle & Peter Vass: Self-Regulation and the Regulatory State: A Survey of Policy and Practice, http://www.bath.ac.uk/management/cri/pubpdf/Research_Reports/17_Bartle_Vass.pdf, pp.19-20.

[6]See Christopher Hodges, Law and Corporate Bahaviour: Integrating Theories of Regulation, Enforcement, Compliance and Ethics, Hart Publishing, 2015, p.466.

[7]See Australian Law Reform Commission, Regulatory Forms, https://www.alrc.gov.au/publications/13-codes-and-co-regulation/regulatory-forms.

[8]金健:《德国食品安全领域的元规制》,方小敏主编:《中德法学论坛》第15辑,法律出版社2018年版,第156页。

[9]《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》,人民出版社2019年版,第29—30页。

[10]Julia Black:“Constitutionalising Self-Regulation”, The Modern Law Review, Vol.59, No.1, 1996, pp.27-28.

[11]See Lesley K. McAllister: “Co-Regulation in Mexican Environmental Law”, Utah Environmental Law Review, Vol.32, No.2, 2012, pp.181-209.

[12]See Julie Ayling & Peter Grabosky: “Policing by Command: Enhancing Law Enforcement Capacity Through Coercion”, Law & Policy, Vol.28, No.4, 2006, pp.420-443.

[13]See Ian Ayres & John Braithwaite: Responsive Regulation: Transcending the Deregulation, Oxford University Press, 1992, p.103.

[14]See Marian Garcia Martinez, Paul Verbruggen & Andrew Fearne: “Risk-based Approaches to Food Safety Regulation: What Role for Co-Regulation?”, Journal of Risk Research, Vol.16, No.9, 2013, pp.1-21.

[15]徐景波:《全面落實企业食品安全主体责任》,《黑龙江省政法管理干部学院学报》2018年第3期。

[16]Christine Parker & Sharon Gilad: “Internal Corporate Compliance Management Systems: Structure, Culture and Agency”, in Christine Parker & Vibeke Lehmann Nielsen eds., Explaining Compliance: Business Responses to Regulation, Edward Elgar, 2011, p.170.

[17]邓刚宏:《食品生产经营者自我规制模式的构建》,《政治与法律》2019第3期。

[18]See Richard Hyde, A. Bryce Hoflund & Michelle Pautz: “One HACCP, Two Approaches: Experiences With and Perceptions of the Hazard Analysis and Critical Control Point Food Safety Management Systems in the United States and the EU”, Administration & Society, Vol.48, No.8, 2016, pp.962-987.

[19]逯文娟:《我国HACCP体系应用探析》,《食品安全导刊》2013年第9期。

[20]赵鹏:《超越平台责任:网络食品交易规制模式之反思》,《华东政法大学学报》2017年第1期。

[21]See Benjamin P. Edwards: “The Dark Side of Self-Regulation”, University of Cincinnati Law Review, Vol.85, No.3, 2017, pp.599-622.

[22]王清軍:《自我规制与环境法的实施》,《西南政法大学学报》2017年第1期。

[23]陈雨薇:《论反思性的法社会学的现实价值》,《东方法学》2018年第2期。

[24]张青波:《自我规制的规制:应对科技风险的法理与法制》,《华东政法大学学报》2018年第1期。

[25]See Peter Drahos: “Intellectual Property and Pharmaceutical Markets: A Nodal Governance Approach”, Temple Law Review, Vol.77, No.2,2004, pp.401-424.

[26]See Neil Gunningham, Peter Grabosky, Peter N. Grabosky & Darren Sinclair eds.: Smart Regulation: Designing Environmental Policy, Clarendon Press, 1998, p.209.

[27]郑玉双:《实现共同善的良法善治:工具主义法治观新探》,《环球法律评论》2016年第3期。

[28]王贵松:《作为利害调整法的行政法》,《中国法学》2019年第2期。

[29]经济合作与发展组织编:《OECD国家的监管政策——从干预主义到监管治理》,陈伟译,法律出版社2006年版,第96—97页。

[30]谭冰霖:《论政府对企业的内部管理型规制》,《法学家》2019年第6期。

[31]高秦伟:《社会自我规制与行政法的任务》,《中国法学》2015年第5期。

Self-regulation in the Rule of Law of Food Safety

and Its Theoretical Reflection

GAO Qin-wei

(Law School, Sun Yat-sen University, Guangzhou Guangdong 510275, China)

Abstract: Public concerns about food safety have led to further strengthening of government regulation as a necessary choice for countries around the world in food safety legislation, while it was also the main idea of Chinas food safety legislation in the past decade. However, only emphasizing the role of government regulation requires not only the support of a large amount of administrative resources, but also the confrontation between regulators and regulated entities. In view of this, the use of self-regulation of food producers and operators to play their main responsibility has become an important connotation of the realization of food safety and the rule of law. The self-regulation system has obvious benefits, but there are still many problems to be solved. The transparency of self-regulation, the degree of implementation, and the protection of public interests all require government regulation to pay attention to. These issues are also topics that need to be focused on in future food safety rule of law practice and legal theory. The future regulatory design needs to proceed from a broader perspective, in line with the requirements of simplicity, responsiveness, pluralism, effectiveness, etc., to promote compliance or even exceed compliance and improve business morality.

Key words:food safety; self-regulation; government regulation; business morality; public health

(责任编辑刘永俊)

[收稿日期]2020-04-23

[作者简介]高秦伟(1973—),男,陕西韩城人,中山大学法学院、南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)教授。