《深山画虎》为何愈老愈美

2020-07-28梁东方

梁东方

有些书并非名家名著,装帧设计和纸张以现在流行的眼光看来,也都近乎简陋,满满的都是历史深处物质匮乏时代里的特征;但是从其诞生——出版、印刷、发行到现在,外在的这些“不美”居然一点也没有影响其寿命,相反愈老愈帅,被当年的读者所珍藏之外,甚至还为一代代新读者所认同。

《深山画虎》就是其中的一种。

苦孩子出身的学者朱仲玉先生海外归来后,立足祖国的传统文化,针对广大青少年,做了大量编书著书的工作,这本薄薄的的骑马钉的小册子《深山画虎》,是其编写的历史故事系列丛书中的一种。

它首次出版在刚刚度过了艰难的“三年自然灾害”之后的1961年,再版是改革開放之初的1979年。里面收录的是历朝历代勤学苦学的小故事,一文一图,语言朴素,通俗易懂,没有深文奥义,但是没想到流传久远,生命力甚强。其中的缘由很值得玩味。

越是在重大的历史关头,在底层民生越是艰难挣扎之中,便往往越是会有一种希望借苦学而振奋、而提升的传统精神被大大激发起来;这种希望通过学习来改变人生乃至社会的奋发意识,就会再次形成社会的主流。编写者、出版者未必能预测时事,他们看起来正逢其时的编书出书,大概率只是出于对传统的尊重,出于自身学识经历的认知;但是因缘际会,有这样的内容基础的书籍,在合适的时间点上自然就会大放异彩。

传统的民间社会,一方面崇文尚学,一方面就是深信在苦学之后一定会迎来人生的改变,一定会改变自己乃至自己的家庭的处境。这是传统之中对于读书学习的一种看法,这种看法固然有很多历史中的先例佐证是正确的,但那不过是将其间更多失败的例子掩盖掉了以后的光芒而已。

一代代的人们其实也知道,书中自有“黄金屋”和“颜如玉”的“自有”当然不是必然的,可是不读书、不学习,不论是循规蹈矩还是铤而走险,却都是注定改变不了自己的命运的,那倒是必然的。而且苦学之后即使没有功名,也一样可以有作为民间的隐者的资格:洞悉世事,了然那大多数人既受苦又不可知的人间万象背后的本质。苦学,有了知识,有了文化,就可以更好地面对世界,面对自己,就在相当程度上获得了解脱的能力。这或许才是更高意义上的“黄金屋”和“颜如玉”。

随手举书中的两个例子。

其一是李铉苦学。李铉从小受苦,只有在冬天农闲的时候才能从繁重的体力劳动中抽出时间来,勉强去上两三个月的学,即便是这样,通过长年累月的积累,他16岁时就已经有了相当的知识,便开始游学访师,一走数年。回乡后依旧一边劳动一边读书,一辈子写了30多本读书笔记,为此有三年没有上床睡过觉,伏在桌子上打个盹就算休息。

他终其一生始终要在文字之中寻找的,就是要超越既有的艰苦劳动的精神世界;虽然没有功名,但是一点也没有影响他侧身比眼前的实际世界广袤得多的人类文化的高原。这样的例子对后世的意义,自然是对从最底层到稍好一些或者好很多的各个层次的人,广有启发:即使苦读无法改变命运,但是肯定能改变视野,对于个人精神的自足大有裨益。

其二是织帘先生沈驎士。这个一辈子以织布为生的人,抄书一辈子,被大火烧了以后便重抄,而且是在繁重的劳动之余。他的抄书没有为他带来实际利益,但是获得了广泛的名声。这样的名声彪炳史册,流传至今。其所抄之书早已湮没,与他同时代的全部达官显贵也都早已经化为齑粉,只有他因为自己的抄书不懈而青史留名。其实留下的是这个民族的传统之中对于文化的敬重,以及对于追求文化、敬重文化的人的敬重。我们不妨设想一下,他抄书上瘾的心理状态,他矢志不渝的人生追求背后到底是什么在支撑?无他,就是他在类似于体力劳动的抄书中,可以让自己游走于比自己纯粹的体力劳动——织布,要深远广袤的世界。

至于像李铉、沈驎士那样只是获得一个广阔的精神世界的更高层次的“黄金屋”与“颜如玉”,倒未必能有多少事先的期待。毕竟在没有苦读之前,那样在表面上看来一如既往地穷着的境界,是不怎么值得期待的。

不过这一点也不影响这本小书,这本作为民间苦读情结的故事汇,成为本民族的基因密码的一部分;其结果就是,是中国人都会不由自主地往下传颂这些苦学之人之事。

正是在这样的民意基础上,历朝历代才都有数不清的勤学故事流传;逢到社会发展经历了巨大的波澜,整体情势相对安定和开明,人们略有余力,从生存的缝隙里挣扎出来一点点的时候,就会在相当多的贫寒之家里涌现出诸多苦学改变人生的笃信之人,他们的苦学本身就成了一段段传之久远的佳话。

《深山画虎》作为这种佳话集锦,所以没有淹没到历史之中,至今还有人爱不释手,很大程度上还因为这是一本图文并茂的书。尽管内容占先,但是如果不是有图的话,有画得很像是连环画一样的图画,相信未必能传得如此久远;从上世纪60年代首版到80年代初再版,再到今天2020年也依旧还有收藏者追捧。

这么薄薄的一本书,38个故事,包括封面却有39幅画,每幅画都带着边框,以清晰的形式说明自己来源于连环画,也在暗示每个故事都可以通过这一幅插图而自己去想象像是连环画中的剩余画面。

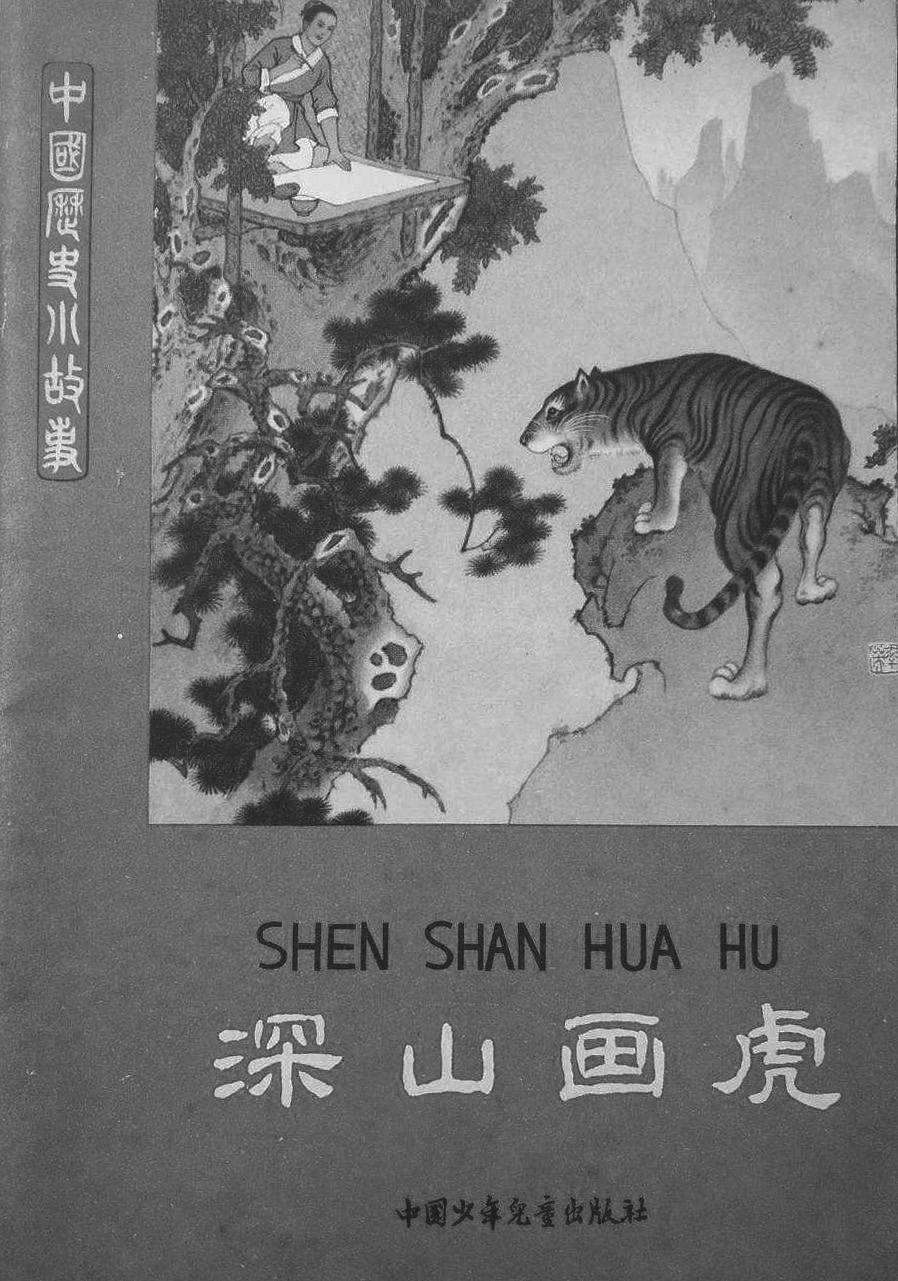

以擅长古代刀马人物著称的连环画家任率英先生,除了参与内文绘画之外还画了封面。他画的《劈山救母》《嫦娥奔月》《花木兰》《红娘子》等一系列古典题材作品,给人的感觉就是复活了古人形象,将既往一去不复返的环境与人物进行了惟妙惟肖地再现。

这幅深山画虎的封面,画面不讲透视,而有古书插图的散点透视、折叠空间效果,为的是让人既看清画虎之人,也看清老虎,还对山高路远、层峦叠嶂、古松高挺的“深山”环境做了符合人们想象的交代。

出版以后数十年的历史证明,这幅色彩亮丽的传统绘画手笔的作品,吸引了好几代人的目光;甚至可以在一定程度上说是因为这本书的封面持久地吸引了他们,才使这本书本身得以跨入收藏品的行列。

而内文插图并未一一标明具体作者,而是笼统地列出了三位画家的名字:任率英、陈慧冠、任梦强。他们的画风却是基本一致的,都是严格的传统连环画的线描写实风格,赋予古人勤学的情境以自己明晰的想象细节,像是一幅幅开向古代的窗,像是他们曾经现场写生过一般。

这些画面使那些励志勤学的故事更趋不朽,也让这内容全是古代,却又分明体现着上个世纪80年代的社会风尚的小册子,具有了相对久远的价值。

而使这样的小册子越来越有价值的另一个因素是:古代已经成为古代,所有勤学者和不勤学者都已经消失到了地平线以下;甚至连古人的环境也渺焉不存:虎已经消失,深山也已经罕有,这些永恒了上千年的故事就都要失去了环境想象的基础。而那些保留了古代环境的连环画风格的密集插图,则为读者重回既往,开启了一点可能,想象的可能。

相信同样可以不朽的,是民族传统中的苦学精神。

(作者系花山文艺出版社编审。)