以黑洞照片为例研究科技新闻报道议程构建

2020-07-26盛雨茹

【摘要】黑洞照片面世可谓是2019年科技类的一个重大新闻事件,各大媒体纷纷在4月9日至11日期间集中报道,融合多元化的报道手段,多角度展现黑洞照片相关议题,有效提升科技类新闻的内容传播效果。随着“互联网+”时代的到来,人们的阅读方式发生极大改变。碎片化阅读使得人们更加追求视觉化、娱乐化以及个性化的呈现内容。这一变化对科技新闻报道提出了全新的要求。

本文通过分析87篇有效新闻报道,引入议程设置理论解读《新京报》《澎湃新闻》《新华社》三家媒体对黑洞照片报道的议程构建模式。以此为例,探究“互联网+”时代,科技新闻报道方式的创新与升级。通过案例分析,本文将科技类新闻报道归纳为“人文构建模式”,即事件预热,制造群体期待;多角度选题满足不同需求;“两微一端+直播”形成议程共振;全媒体融合报道;最终希望达到有人情味的科技新闻报道议程。

【关键词】议程设置;科技新闻报道;传播模式;人文构建

一、研究背景

一直以来人类从未停止过对黑洞的想象与探索,黑洞就像宇宙带给人类的奇妙信物,一直是神奇的存在,不断吸引着人们的好奇之心。仰望星空,不仅是天文爱好者和科学家们的毕生追求,也是所有人类自古以来的愿望,具有一定的群众关注基础。与此同时,此次黑洞照片的曝光,其本身具有重大历史意义,这是第一个关于黑洞存在的直接证据,这将帮助人类在未来更好地探索神奇宇宙的秘密。

在黑洞照片面世前后几天,媒体选取哪些议题?采取哪些报道方式?如何在大量信息爆炸时代以科技报道内容获取受众眼球?都值得关注与研究。本文将针对三家新闻媒体,对重大科技新闻事件的报道模式予以分析。从传播学角度,运用议程设置理论对以上问题进行深入的、多层次的探讨,总结归纳“互联网+”时代,媒体构建科技新闻报道的传播模式。

二、议程设置

(一)概述

美国新闻记者沃尔特·李普曼是“议程设置”理论的最早阐述者,在20世纪20年代,李普曼完成了《舆论学》,该著作提到“真实环境”和“虚拟环境”的含义,他的观点是大众通过“拟态”这个媒介来认识外部世界,新闻媒介影响着“公众头脑中的图像”[1]“议程设置”指的是“受到某些议程影响的公众会根据该媒介对这些议题的偏重程度来改变自己对该议题重要性的见解”。[2]

(二)新媒体环境下议程设置的新变化

议程设置的内容与报道呈现形式,都反映了媒体希望带给公众的内容引导。但是,随着“互联网+”时代的到来,新闻媒体不仅单向带给受众认知,与此同时,受众也会更加积极主动地参与到议程设置中去,对其进行价值判断。

1.传统媒体的议程设置功能弱化

传统化的议题设置,传播形式、传播渠道都相对单一。与互联网时代背景下及时性、互动性报道相比,存在弱势。新媒体加快了议程设置过程中信息的传播速度,这样可以使网络媒体在突发事件发生时,更加及时、随时随地发布信息,第一时间为大众设置议程。

2.议程设置的主体角色呈现多元化趋势

在传统媒体的信息传播过程中,受众都是相对比较被动地接收媒体所发布的新闻信息。在此过程中,受众缺乏平台与媒体进行交流,表达自己的观点,导致媒体得到的反馈信息也相对欠缺。而新媒体时代,议程设置主体出现了不同于传统议程设置的新特征,公众同样可以成为议程设置的主体。

三、类目建构及效果检验

本次报道提取三家媒体在4月9日、10日以及11日三天的黑洞照片新闻报道,进行文本内容分析。共计87篇报道,对其报道进行类目建构,形成6个类目,分别为报道来源、报道篇幅、新闻标题语气、报道体裁、报道主题、报道呈现方式。本研究通过將所有类目进行编码,编码后经过统计分析分别撰写相对应的研究报告。并且随机抽取两名同学的类目数据统计结果做信度检验,运用kap-pa系数进行一致性检验,两名同学各类目区间的一致性kappa系数为0.665—1.0之间,平均kappa值为0.765,已取得比较满意的一致程度,信度较高。以此为依据,我们将对最后呈现的数据结果进行总体的修改和调整,并撰写总体研究报告。

四、三家媒体中的87篇报道文本分析

(一)以报道来源分类

在本次报道内容分析的87篇报道中,报道分别来自于《新华社》《新京报》《澎湃新闻》。从图一可知,三家媒体关于黑洞照片事件的报道幅度相对平均,呈现如上的三等份状态。

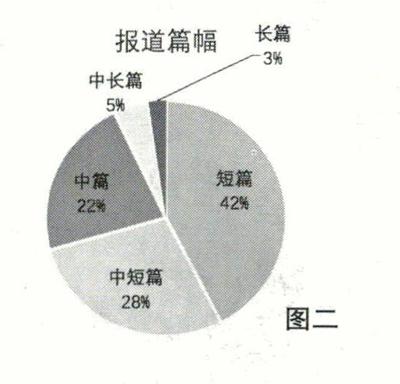

(二)以报道篇幅分类

按照报道篇幅分为短篇报道(500字及以下)、中短篇(501-1000字)、中篇(1001-2000字)、中长篇(2001-3000字)、长篇(3000字以上)。各类报道篇幅的比重构成如图二所示。其中短篇报道占比最高,其次是中短篇和中篇。可以看出,媒体对于黑洞照片的报道文字呈现并不是主要的。

(三)新闻标题语气分类

标题使用的语气在一定程度上决定了这篇报道的主旨和感情色彩,可分为陈述、否定、肯定、疑问四种类别。

从图三可以看出,陈述语气占比最高,其次是疑问语气。三家媒体对于科技新闻的报道还是以客观事实呈现为主,因此标题使用陈述语气最佳,更符合新闻专业主义。但是,我们也可以看到疑问语气的占比也很高,媒体非常擅长运用疑问的句式,勾起公众好奇心,激活公众讨论热情,激发科学探秘精神。

(四)以报道体裁分类

以新闻报道体裁分类,主要分为以下六大类型,即消息、通讯、评论、专访、特写。从图四可以看出,通讯61篇、消息21篇、专访3篇、评论1篇、特写1篇。其中,以详尽、完整描述事物全过程,能够采用叙事、抒情、描写等多种表达方式的通讯题材为主要的报道体裁。

(五)以报道主题分类

本次研究的87篇新闻报道中,主题大致可以分为10类。即黑洞事件预热、黑洞照片面世、黑洞知识科普、黑洞照片价值、黑洞照片拍摄(过程)、黑洞照片娱乐化(PS等)、黑洞预言与想象、科学家、黑洞概念股、黑洞研究历史。三家媒体对黑洞照片事件的报道议题呈现百花齐放姿势,多角度报道吸引不同人群关注,满足公众多元化需求。从报道主题中可以看出,类似“黑洞照片娱乐化”等,体现了报道内容的人情味倾向,更利于信息的分享与传播。

其中,关于黑洞照片面世、黑洞照片拍摄(过程)、黑洞知识科普的议题报道占据前三。其次,值得注意的是三家媒体对于此次黑洞照片的事件预热,也下足了功夫,达到一定流量曝光,话题讨论热度也比较高。

(六)报道呈现方式

笔者将报道呈现方式分为文字+图片、文字+视频、文字+动画、文字+音频、直播共5个类别。如图五所知三家媒体对本次科技类新闻的报道采用多元化报道呈现方式,一改以往传统的文字,利用动画、图解、漫画等方式进行“翻译式”传播,融合更多年轻人喜爱的有趣图片、生动形象的动画、视频和直播,多角度多层次报道黑洞照片。让科学知识更接地气,公众更易理解与接受。

五、议程设置下媒体对科技类报道的人文构建

(一)科技新闻传播议程设置的人文模式

利用新闻媒介的社会议程设置功能,科技新闻可以让科技成果、科技背后的重要人物、科技知識等成为公众关注讨论的焦点。将科技精神潜移默化地植入公众思想之中。从第三部分文本分析中可以看出,媒体围绕10大议题展开多元讨论,即黑洞事件预热、黑洞照片面世、黑洞知识科普、黑洞照片价值等。目的就是为了多角度引发受众兴趣,最大程度贴近受众心理。科技新闻传播议程设置的人文模式可总结为以下三种:

1.征服未知模式

科技新闻报道的一个重点就是人类探究自然现象的各种活动,许多科技活动初衷就是为了体现人类在与大自然抗争中的力量。公众对于未知的事物总是抱有好奇心并且乐于去探索。因此,此次对黑洞照片事件的报道,三家媒体都花一定的篇幅在事件预热上,充分调动受众对未知事物的好奇心与参与度。

2.公众揭秘模式

人类都有探究秘密的心理,揭秘是科技新闻议程设置时的一个重要模式。

第5篇:你看你看!黑洞的“脸”

第8篇:假如黑洞上有四个字

第29篇:一张照片为什么要冲洗约两年?

第43篇:“甜甜圈”版黑洞照片,是爱因斯坦埋下的“彩蛋”

第76篇:小心,这样会驶入“黑洞”

从媒体在报道中所采用的标题与词汇可以明显看出,媒体为黑洞照片加深了神秘感的同时又赋予了一个有趣的灵魂,以满足公众的好奇心、探究欲,为后续报道铺垫群众基础。

3.新媒体互动模式

随着“互联网+”时代的到来,迅速获取公众眼球与点击,成为媒体开展议程设置的核心目的之一。媒体需要广泛地调动受众资源,建立互动模式,实现科技新闻的能动性接受。同时,从受众自发UGC中提炼新闻议题,让其深感兴趣并主动参与其中。这种新时代的互动模式,将是未来科技新闻的动力源泉。

新华社一篇题为《像一种只发光的眼睛!首张黑洞照片令全球激动不已》报道,其评论区获得大众894条评论,公众纷纷表示“我也是见证过历史的人”。同样也有打趣的评论,如:“看着像冬天取暖的小太阳”“好像甜甜圈都给我看馋了”等,呈现良好的互动景象。

(二)科技报道模式更新升级

1.事件多轮预热,制造群体期待

《澎湃新闻》对于此次黑洞事件的预热高达8篇,基本以短篇中短篇“文章+图片”的展现形式为主,诸如《黑洞视界附近广义相对论是否成立?专家:今晚的照片将回答》、《黑洞照片要来了:给黑洞拍照,是要拍一张怎样的照片呢?》等文,多维度、多形式地给予黑洞照片关注度。通过提前强有力的预热,简短有力地将流量引到客户端当天黑洞照片揭秘的直播现场。

2.多角度选题,传播内容新颖

在我们分析的87篇有效新闻报道中,总共归纳出10个不同角度的报道主题,与传统的科技新闻报道内容相比,此次黑洞照片的选题更加多元化,并且娱乐综艺感更强。例如题为《黑洞照片PS大赛》,该篇报道的内容来源于用户自发在社交媒体产生的行为,为黑洞照片PS,公众参与热情达到全网最高值。

3.“两微一端+直播”形成议程共振

众所周知,微信、微博、客户端已成为新媒体背景下,媒体发布新闻的有效途径。《新京报》此次对黑洞的报道采用“视频矩阵”的创新方式,通过新京报官方微博、新京报我们视频、新京报动新闻等多个账号主体,对人类史上首张黑洞照片的拍摄过程、拍摄难度以及此举意义进行详细解读和分析。

新京报我们视频针对此次人类史上首张黑洞照片进行现场直播,网友可以进入直播间第一时间参与发布会。除此之外,我们视频通过摘录霍金生前讲话,借助霍金之口向人们揭开了黑洞的“神秘面纱”。新京报客户端推出专题《你好,黑洞!人类首张黑洞照片公布》,并设置“最新动态”“视频揭秘”“科普解读”三个子栏目,对中科院国家天文台研究员进行采访,同时融合文字、图片、视频等多元手段,对此次事件进行深度解读,形成议程共振。

4.布局全媒体融合报道

充分利用文字、图解、动画、视频、音频开展全媒体融合报道。通过87篇有效文本分析可以看出,“互联网+”时代,媒体传播方式呈现多元化,打通全媒体,将科学普及以更加直观、有趣、生动的方式呈现给公众。最常用的形式是“文字+图片”,其次是“文字+视频”。例如,以“动画+有趣BGM+科普知识”的形式,将黑洞的来源和发现制作成老少皆宜的动画视频,有趣的背景音乐,幽默诙谐的画面,科普黑洞知识。

将抽象理论具体形象化,解释黑洞是什么“洞”、黑洞的“前世今生以及为何给黑洞拍照需要2年时间才能洗出”等受众好奇的问题,进行详细解答。以往受制于媒介的局限,受众只能一味接受比较“硬核”科学知识,往往新闻报道中堆砌着大量专业术语,导致科学新闻内容枯燥难读。而新媒体时代,技术的发展让短视频、动画、直播、图解等多种展现传播方式得以实现,使得科技类新闻报道内容更加地可视化、形象化。

总结

在新媒体时代背景之下,要使得科技类新闻报道得到更广泛地传播,必须遵循一定的原则与传播路径。找准受众痛点,勾起公众“好奇心”,普通公众和权威媒体发挥各自优势,以丰富的表现形式生产和传播更多精品内容,从而来满足“走近科学”的好奇之心。在此过程中,相互交流十分重要,它会让信息流更集中,更易形成广泛传播。随着媒介发展的多元化、传播路径的交互化和科学研究的社会化,复杂深奥的科学信息将在科学机构、科学家、媒体和部分公众主动的扩散、解释和生产中,从专业化知识变成日常生活的实践。

通过文本案例分析,本文总结出以下科技类新闻构建模式与传播路径:

1.事件预热,制造群体期待

2.多角度选题满足不同需求

在媒介竞争日益激烈的市场化时代,科技新闻传播应当从受众的需求出发,真正步入“悦读”时代。

3.“二微一端+直播”形成议程共振

“互联网+”时代的科技新闻应在熟知当前大众阅读方式特点的基础上“对症下药”,交互传播。

4.全媒体融合报道

5.打造富有人情味的科技新闻报道

在做好全媒体融合报道的前提下,如何让科技类新闻脱颖而出占据一席之地,笔者认为,需要树立“人情翻译”意识,即让科技新闻内容不再晦涩难懂,用更通俗化、人情味的方式传达给大众,让读者喜欢并且愿意主动了解。打造富有人情味的科技新闻,应当成为科技新闻工作者不断努力和探索的目标。

总而言之,无论是报道方式、报道视野还是价值取向,都应突破科技类新闻报道的传统模式,体现更多人文主义色彩,为报道增添更多亲和力与可读性,创造一个真正的科技新闻“悦读”时代。

参考文献:

[1]陈超.议程设置理论的全面解读[D].河南大学,2003.

[2]德费勒·E.E·丹尼斯.大众传播理论[M].北京:华夏出版社,1989.

[3]丹尼斯·麦奎尔.麦奎尔大众传播理论[M].北京:清华大学出版社,2010.

[4]郭庆光.传播学教程(第2版)[M].北京:中国人民大学出版社,2011

[5]李华.用人文化表现方式塑造科技新闻“悦读”时代[D].西北大学,2006.

[6]饒芳,刘晓浏.重大科技新闻事件的议程设置分析——以《科技日报》为例[J].科普研究,2009,4(05):52-56.

[7]冷爽,朱帆.“黑洞”为什么会刷屏?——新媒体视域下科学新闻的生产与传播[J].传媒,2019(10):59-60.

[8]向梦丹.“互联网+”时代科技新闻的创新——以果壳网引力波报道为例[J].新闻研究导刊,2017,8(14):75.

[9]韩紫君.框架理论视角下新华网科技新闻专题报道研究[D].广西大学,2018.

【作者简介】盛雨茹,上海大学新闻传播学院硕士研究生;研究方向:策略传播。