切中肯綮 披文入情——从抓关键句谈教学设计

2020-07-26张风云

张风云

(龙岗区华中师范大学附属龙园学校 广东深圳 518100)

当前部分教师授课漫无边际、隔靴搔痒,学生常有不知所云之惑、云蒸雾绕之感、波诡云谲之叹,学生无法通透地理解文章,无法近距离贴近作者,更谈不上与作者产生情感共鸣。基于这个现实,笔者结合自身教学经验,希望借助文本中牵一发而动全身的关键句子,切中肯綮,直捣黄龙,披文入情,产生共鸣。

一、锁定多层含义句,抽丝剥茧

集丰富意蕴于一身的句子,往往是作者匠心独运、反复锤炼、精雕细琢的情感抓手[1]。我们借以品读鉴赏,梳理出它的多层次含义,带动对文章内容的理解、情感主旨的把握。现以部编版七年级上册的《秋天的怀念》为例,借助多层次含义句“好好儿活”,进行教学设计。教学设计如下:

《秋天的怀念》

第二课时

教学目标:

1.发掘“我”的心理,感受瘫痪的“我”的绝望。

2.通过细节品读,理解母爱的内涵。

3.解读菊花的寓意,感悟生命的意义。

教学过程:

(一)导入

引出影响了史铁生一生的句子——好好儿活。

(二)感受“我”的心境——“不好好活”

我怎样不好好活,才让母亲说了这样一句话来劝我?

1.双腿瘫痪后……我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。

2.“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着,“我可活什么劲儿!”

那天我又独自坐在屋里,看着窗外的树叶“唰唰啦啦”地飘落。我__________。

(三)细品母爱内涵——“好好儿活”

1.品读三个“悄悄地”

2.母亲扑过来抓住我的手,忍住哭声说:“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活,好好儿活……”

3.“哎呀,烦不烦?几步路,有什么好准备的!”她也笑了,坐在我身边,絮絮叨叨地说着……

(四)感悟生命意义——“好好儿活”

母亲在弥留之际没有说完的话是什么?

我懂得母亲没有说完的话。妹妹也懂。我俩在一块儿,要好好儿活……

到底怎样活着才算好好儿活?

“又是秋天,妹妹推我去北海看了菊花。黄色的花……正开得烂漫。”

你从这段菊花的描绘中体会到什么?

品味引导“无论遭遇怎样的厄运,无论选择什么样的人生之路,都要活得坚韧,活出尊严,活出自我生命的个性与美丽,活出……”

带着理解反复读“我俩在一块儿,要好好儿活……”

是呀,你们懂,“我”和妹妹更懂。

补充资料:“生病也是生活体验之一种……生病的体验是一步步活得满足……”

那天我又独自坐在屋里,看着窗外的树叶“唰唰啦啦”地飘落。我__________。

(五)小结:《秋天的怀念》怀念的是什么?

是母亲;是母亲和他一起度过的美好时光;是母亲给他“好好活”的人生信念;是……

那句“好好儿活”,不仅沉淀在史铁生的思想里,融入他的血液里,更扎根在他的心里。那句“好好儿活”,也化作了史铁生的双腿,让他走得稳健,长远……

从上述笔者的教学设计来看,始终围绕一句多层次含义句“好好儿活。”原先史铁生因为双腿瘫痪而自暴自弃,甚至起了轻生的念头,这种放弃人生的方式可以称之为“不好好儿活”。此时母亲扑过来抓住我的手,哭着要我好好儿活。“好好儿活”里面包含了母亲的劝阻、鼓励、明理。母亲去世之前留下一句未说完的话,这句话并没有随同母亲一起逝去,而是时时刻刻回响在作者的耳边,流淌在他的血液中。这里“好好儿活”便包含着更多层次的含义。

好好儿活着才能报答母亲的生育之恩,养育之情。

好好儿活是生命进程的动力,人生的责任和指南。

好好儿活要活得有价值,要做一个有意义于社会、有益于人民的人。

笔者了解到,大部分老师都是直接破题围绕题目“秋天的怀念”展开讲解,认为这篇文章主要是史铁生对他母亲的怀念、感激以及对母亲猝然离世的懊悔之情。笔者以为,从多层含义句“好好儿活”入手不仅能达到上述效果,而且设计层次清晰,层层深入,也可以引导学生思索生命的真谛,进一步塑造价值观。

二、抓主旨句,同类相较

主旨句是文章的文眼,一般情况下就文章而理解文章,学生知道作者写这篇文章的用意,讲述了什么道理,但是学生却无法设身处地体会作者的情感。只能揣着一份麻木冰冷懵懂无知,站在门外看戏。究其缘由,本质上是学生根本无法理解文章的主旨,只停留在应付考试的层面。笔者以为,将同类文本放在一起,以主旨句为中心进行多维度比较,扩大学生的视角,更有利于学生理解作者的情感。

现以人教版高中语文必修四《定风波》为例,学生能够较为容易地抓住主旨句“一蓑烟雨任平生”或是“也无风雨也无晴”,得出苏轼的乐观豁达。季羡林评说“一蓑烟雨任平生”,如此的宠辱不惊,去留无意,谁能做到?“也无风雨也无晴”,如此的举重若轻,大无大有,哪个能行[2]?林语堂在《苏东坡传》中说“苏东坡是一个不可救药的乐天派,一个伟大的人道主义者,一个百姓的朋友,一个大文豪,大书法家,创新的画家,造酒实验家……[3]”

但是在这些“高帽”下学生的心理会不会疑惑?难道苏轼真是一个生来乐观的天之骄子?即使受到官场倾轧,蒙受乌台诗案之冤,也没有半点怨言?这样一个金字塔上顶尖的人物,只怕会让学生生出疏离感,而不是敬佩感。为了让学生了解苏轼的前世今生,实实在在作为一个有血有泪的“人”的心理变化过程,笔者特意增加了如下教学设计环节。

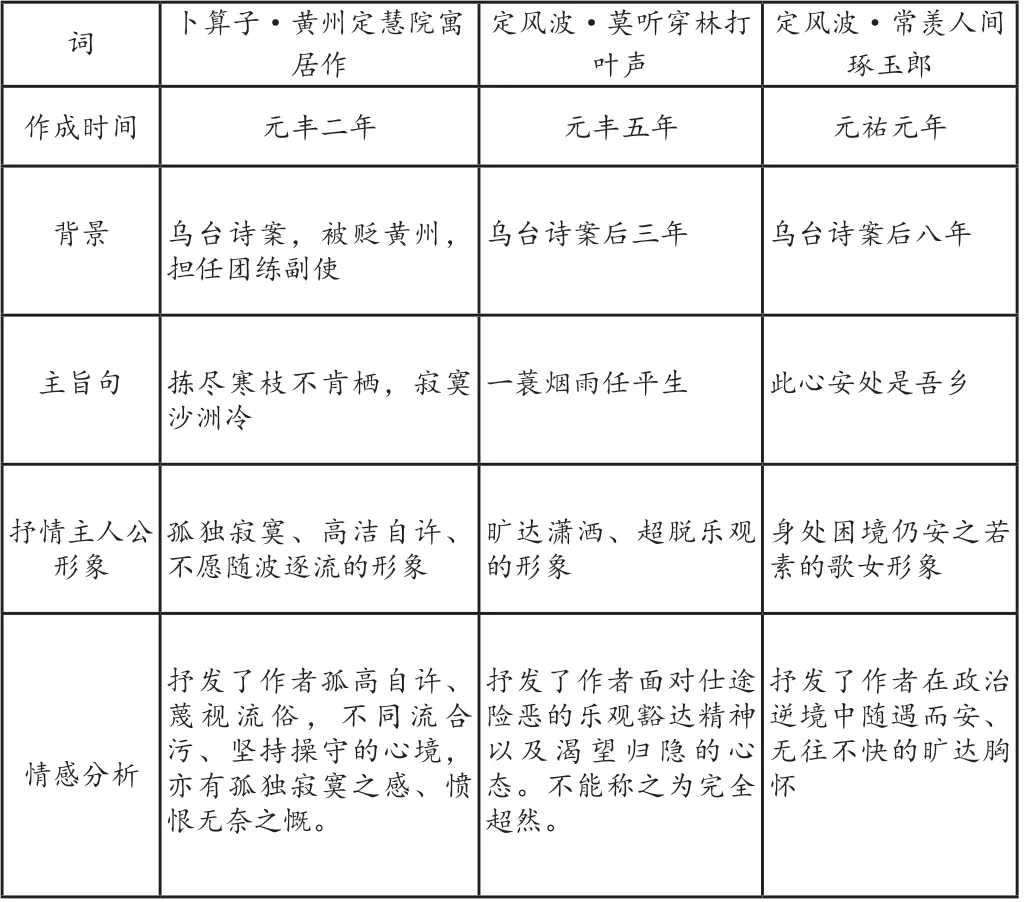

比较苏轼的三首词感受苏轼的心理变化。

定风波·常羡人间琢玉郎______作成时间 元丰二年 元丰五年 元祐元年词 卜算子·黄州定慧院寓居作_________定风波·莫听穿林打叶声________背景 乌台诗案,被贬黄州,担任团练副使乌台诗案后三年 乌台诗案后八年主旨句 拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷一蓑烟雨任平生 此心安处是吾乡抒情主人公形象孤独寂寞、高洁自许、不愿随波逐流的形象旷达潇洒、超脱乐观的形象身处困境仍安之若素的歌女形象情感分析抒发了作者孤高自许、蔑视流俗,不同流合污、坚持操守的心境,亦有孤独寂寞之感、愤恨无奈之慨。抒发了作者面对仕途险恶的乐观豁达精神以及渴望归隐的心态。不能称之为完全超然。抒发了作者在政治逆境中随遇而安、无往不快的旷达胸怀

通过表格里的三首词的横向对比,可以看到苏轼在刚经历乌台诗案,险些丧命时,和后三年,后八年的胸怀是不同的,起初苏轼也有愤恨、不解、无奈、孤独、寂寞之感,但仍能保留高洁的品性。随着时间的流逝,慢慢地乐观豁达超然的品格居于上风,到后来一句歌女“此心安处是吾乡”的话语让他醍醐灌顶,也正迎合了他的心意。这也符合普通人的心理变化过程,但苏轼毕竟是苏轼,他变化得如此之快,如此彻底,如此超然,又是常人所不能企及的。如是分析,便是不把苏轼当成一个“神”而是当做一个“人”来看待。相信学生会更加懂苏轼,更加贴近苏轼。

综上分析,教者在裸读文本时,进行教学设计时,都可以采用抓关键句的形式,切中要害进行文本解读。眼中要有作者,心中不忘学生,努力引发学生与作者共鸣。学者不应只停留在应付考试的层面,而应主动寻求进入文本之法,共赏作者心境,如此方能与文字为伴,与作者共舞,登临文学之峰。