《乌台诗案》版本流变再考*

2021-03-05李山岭

李山岭

(亳州学院 中文系,安徽 亳州 236800)

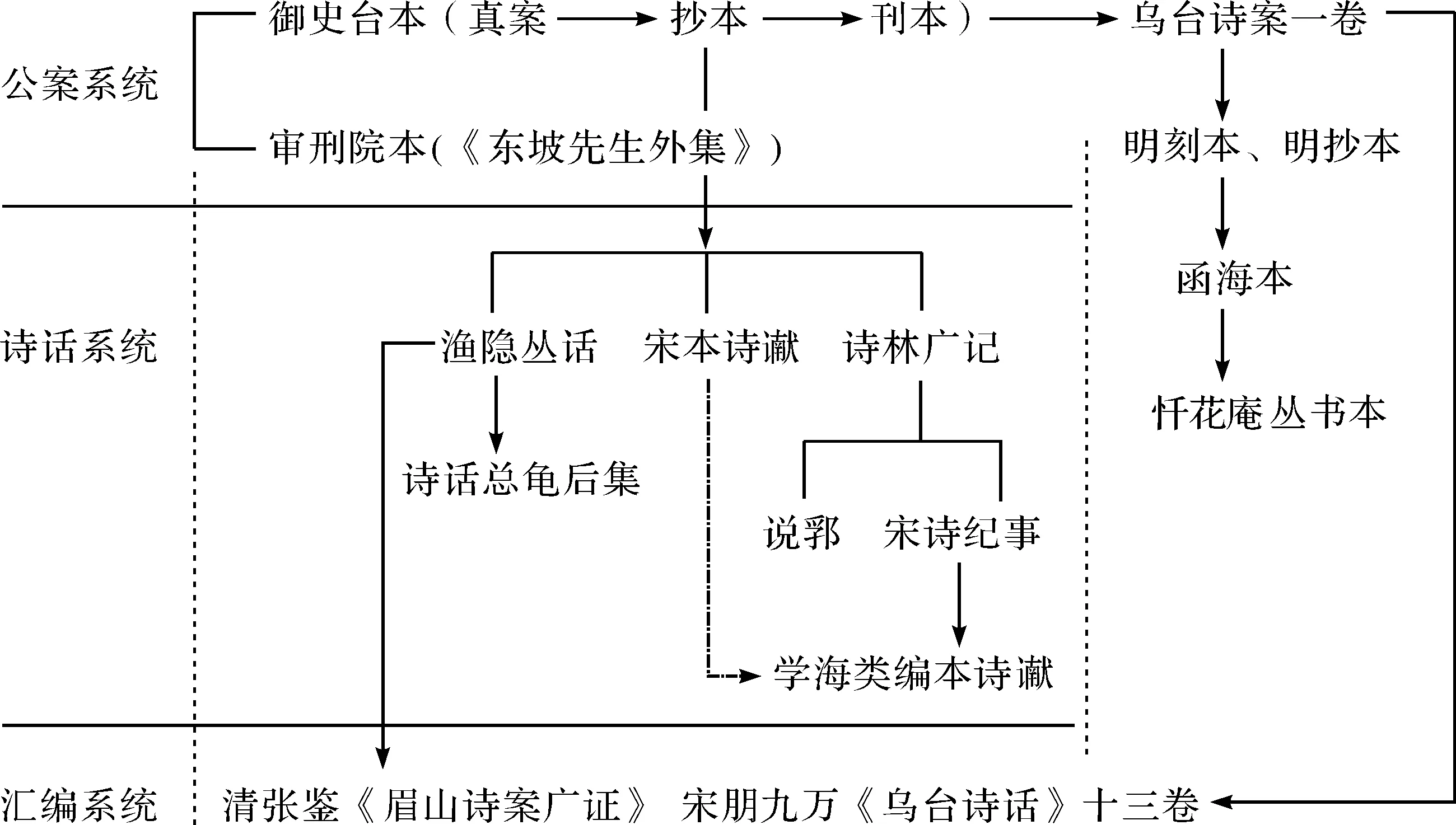

宋神宗元丰二年(1079)发生的苏轼御史狱案,震动一时,影响深远。记录案件发生、讯问情况的《乌台诗案》,在真案(或称原案)的基础上,衍生出很多版本,或称“诗案”,或称“诗话”,仅杜泽逊先生在《四库存目标注》中所录就有20种[1]913。这些版本大致可归为三个系统,即偏重记录案件过程的系统(以下简称公案本)、偏重诗话的系统(以下简称诗话本)和侧重资料汇编的系统(以下简称汇编本)。刘德重、内山精也先生就存世的刊本,主要围绕《函海》本《乌台诗案》、胡仔《苕溪渔隐丛话》本、《诗谳》展开讨论,厘清了不少重要问题,但都没有涉及明刊本,对宋代诗话本的梳理不够充分,有些结论值得商榷。本文以存世的版本和相关记载为据,参考刘德重、内山精也、朱刚诸先生的观点,对其版本的承袭流变再作考述。

一、公案本系统

公案本侧重记录案件的发生、讯问、判决等完整的过程。按文本产生的顺序,先后有御史台本、审刑院本、《乌台诗案》一卷本。

(一)御史台本

从诗案的审理程序看,首先出现的是御史台本,即御史台审问苏轼的原始记录。这是所有相关文本产生的基础、源头。御史台本又可分为真案本、抄录本、刊印本。

其一,真案(或称原案),是原始卷宗,以苏子亲笔为主,内容上当是以苏轼供状为主。周必大《二老堂诗话》“记东坡乌台诗案”条载:“元丰己未,东坡坐作诗谤讪,追赴御史狱。当时所供诗案,今已印行,所谓《乌台诗案》是也。靖康丁未岁,台吏随驾挈真案至维扬,张全真(按,张守,字全真)参政时为中丞,南渡,取而藏之。后张丞相德远(张浚,字德远),为全真作墓志,诸子以其半遗德远,充润笔。其半犹存全真家。予尝备观,皆坡亲笔,凡有涂改,即押字于下而用台印。”[2]667周必大出生于公元1126年,距诗案发生时间相去未远,其所记《诗案》来路清楚,当是可靠记载。真案的下落已不可知。内山先生认为,原案“因为具有保存苏轼笔记的独特价值,反而远离了一般人的视野”[3]146。由于真案具有文物、财富价值,被私藏起来,所以对诗案的传播影响反而不大。

其二,胡舜陟抄录本。据苕溪渔隐胡仔言:“余之先君,靖康间尝为台端,台中子瞻诗案具在,因录得其本。”[4]288胡仔父亲胡舜陟生于北宋元丰六年(1083),大观三年(1109)中进士,靖康元年(1126)任御史台监察御史,得以据原案抄录。胡氏抄本应已散佚。内山先生认为,这种由御史据御史台原案抄录流传的途径,“具有一定的普遍性。恐怕在张守私藏之前,除胡舜陟以外,偷偷抄写原本的人还有不少”[3]146。

其三,刊印本。前引周必大云“当时所供诗案,今已印行,所谓《乌台诗案》是也”[2]667。《四库全书总目》云:“是必大亲见真迹。然不言与刊板有异同。”[5]571或可推测,周必大所见真案与当时的刊行本在体例、文字上是一致的。

(二)审刑院本

依宋代司法制度,御史台审结后,还要经审刑院复核,其判决意见由中书门下上奏。故苏轼诗案,还另有一个卷宗,是为审刑院本。朱刚先生认为,存世的明刊本《重编东坡先生外集》卷八十六所载题为“中书门下奏,据审刑院状申,御史台根勘到祠部员外郎直史馆苏某为作诗赋并诸般文字谤讪朝政案款状”,即是审刑院本。此本总体篇幅比御史台本《东坡乌台诗案》要小,结构上也有不同[6]87-95。审刑院本应是对御史台本的过录、凝练,并作公文格式上的改写。

按,金开诚、葛兆光著《古诗文要籍叙录》云:“万历三十六年(1608)济南康丕扬刻本《重编东坡先生外集》八十六卷附《年谱》一卷,今北京图书馆、浙江图书馆均有收藏。据卷首跋说,它是以《南行集》《坡梁集》《超然集》等各种小集‘详加校定,辄以类附合为一编’而成的,又说此本‘亲迹出于先生孙子与凡当时故家者皆在’,似乎是有所本的,但不知它的底本是什么时代编、刻的。”[7]417余嘉锡《四库提要辨证》认为:“《外集》之编纂,当出南宋人之手。”(卷二十二“东坡全集一百十五卷”条)[8]1368刘尚荣先生《〈东坡外集〉杂考》也认同余嘉锡先生的判断[9]111。

(三)《乌台诗案》一卷本

通行本《乌台诗案》,一卷,题宋朋九万编,是流传最广的本子。现存的版本,据杜泽逊先生所记:“编修汪如藻家藏本(总目)。○《国子监学正汪交出书目》:‘《乌台诗案》一本。’○《江苏省第一次书目》:‘《乌台诗案》一本。’○《江苏采辑遗书目录》:‘《乌台诗案》一卷,宋人不详姓氏。’又,‘《乌台诗案》一卷一册,不著姓氏。’○《两江第一次书目》:‘《乌台诗案》,宋朋九万著,一本。’○北京图书馆藏明刻本,作《东坡乌台诗案》一卷,半页十行,行二十一字,白口,左右双边。○北京图书馆藏明秦氏玄览中枢钞本,半页九行,行二十字,蓝格,白口,四周单边。○杭州市图书馆藏清康熙海宁马思赞衎斋刻本。○北京图书馆藏清钞本,半页十行,行二十字,无格。○上海图书藏清钞本。○上图藏清乾隆钞本,清吴翌凤校并跋。○上图藏清钞本,作《东坡乌台诗案》一卷,邓邦述跋。○明刻清顺治三年宛委山堂印《说郛》本。○清乾隆元和江氏刻本,北大藏。○清乾隆绵州李氏万卷楼刊嘉庆十四年李鼎元重校印《函海》第四函本。○清光绪七年至八年广汉钟登甲乐道斋刻《函海》第六函本。○民国二十八年商务印书馆据《函海》本排印,收入《丛书集成初编》。○清光绪十二年山阴宋泽元刻本,收入《忏花庵丛书》。”[1]913

这个版本从内容看,包括“监察御史里行何大正劄子”“监察御史里行舒亶劄子”“国子博士李宜之状”“御史中丞李定劄子”“御史台检会送到册子”等,为第一部分,所录都是“初举发章疏”。第二部分是苏轼“供状”,供述年龄、籍贯、高祖至本人五代、个人简历、历任举主、本人违纪记录、本案事由及涉案诗文与交往人员等,这是《诗案》的主体部分。第三部分,包括“中使皇甫遵到湖州勾至御史台”,记录拘捕、审讯情况,“御史台根勘结案状”,是结案判词。第四部分,“东坡诗案附录”,内容则来自《续资治通鉴纲目》。从内容的来源看,一卷本《乌台诗案》应属御史台公案系统,现在多认为这个本子最接近御史台真案。

清代绵州人李调元认为此本应出于宋人,他在函海本《乌台诗案》卷首识云:“乌台诗案一册。……此本遇‘朝旨’等字俱抬头,其为宋人足本无疑。”[10]此推断有据。明刊本(国图善本书号11974)、明抄本(国图善本书号06763)也是如此,凡“圣旨”“陛下”等处,俱抬头另起,在版式上有一致性。

这个版本的最初底本应是周必大所见《乌台诗案》刊本,而增入《续资治通鉴纲目》的相关内容作为第四部分“东坡诗案附录”,当在明宪宗十二年之后。《明史》卷十四载,明宪宗十二年(1476)十一月乙卯,“大学士商辂等进《续资治通鉴纲目》”[11]159。再看函海本,李调元云“今所得宋本合为一册,不分卷次”[10]。但卷末又有“东坡诗案附录”,就露了马脚,函海本所据的实是明刊本,并非宋本。《忏花庵丛书》本依函海本校刻,前录“四库全书提要”、宋泽元叙、李调元识、东坡乌台诗案目录,末附“杂记十二则”。宋泽元叙云:“《乌台诗案》刊之于《学海类编》及《艺苑搜奇》者,为周紫芝撰;刊之于《函海》者,为朋九万撰。周书过涉简略,于原谳劄子、供状及被劾序记文表,概未之录,非善本也。朋书所载较备,足资考证。第李雨村原刻,草率从事,书中脱漏错误之出更仆难数,读者为之不慊。予因笔砚余闲,捡家藏典籍,为之旁搜侧讨,凡校正补苴三百余字,间有可疑者,按注于本条之下,其无可订正者,悉仍其旧。又摘取诸书干涉诗案者,别为《杂记》十二则,附勒于后。雨村原刻于‘朝旨’等字皆抬写,盖从宋椠也,今仍之。”[12]其版本源流交代得很清楚。

值得注意的是,这个有附录的明刊本、明抄本《东坡乌台诗案》都没有署朋九万名。笔者认为,作为官方司法档案的《乌台诗案》,应该是没有编者署名的。陈振孙《直斋书录解题》所记:“乌台诗话十三卷,蜀人朋九万录东坡下御史狱公案,附以初举发章疏及谪官后表章、书启、诗词等。”[13]330意谓《乌台诗话》十三卷是蜀人朋九万编撰的,朋九万抄录了“东坡下御史狱公案”,并非说朋九万是“东坡御史狱公案”的编者。

而最早把《乌台诗案》署名为“朋九万”的,是元陶宗仪编撰的《说郛》卷八十三下所录[14]3847。此后,清代函海本《乌台诗案》、《四库全书总目提要》、《忏花庵丛书》本都题编者为“朋九万”。四库馆臣发现了署名带来的问题,提出疑问:“乌台诗案一卷(编修汪如藻家藏本)……旧本题宋朋九万编,即苏轼御史台狱词也。……陈振孙《书录解题》载,是书十三卷。胡仔《苕溪渔隐丛话》(以下简称《渔隐丛话》)所录则三卷有奇,皆与此本不合。……振孙称,九万录东坡下御史狱公案,附以初举发章疏及谪官后表章、书启、诗词。此本但冠以章疏,而无谪官后表章、书启、诗词,则亦非振孙所见本。”所以认为此本“或后人摭拾仔之所录,稍附益之,追题朋九万名,以合于振孙之所录,非九万本书欤?”(《四库全书总目》卷六十四)[5]571四库馆臣认为一卷本《乌台诗案》是摭拾胡仔的《渔隐丛话》而成的伪书,追题朋九万名。刘德重先生认为:“此本(函海本《乌台诗案》)当早于陈振孙所见之十三卷本。可能是朋九万先编成此本,后来再被扩充成十三卷本。”[15]7刘先生认为一卷本《诗案》的编者是朋九万,恰与四库馆臣意见相左。两者相较,四库馆臣“追题”之说更可信——一卷本《乌台诗案》应该没有编者题名,一卷本《诗案》不是朋九万编的。内山先生也认为:“从胡仔的时代到陈振孙的时代约一个世纪之间,一卷本被增益成十三卷本了。”[3]168据此可认为一卷本出现在前,十三卷本在后。

二、诗话本系统

诗话本系统,都侧重记录涉案诗及苏轼本人的解读,不录章奏、结案状等,相对原案,都是节录本。而不同版本所录涉案诗的多寡也并不一致,有繁简之别。依出现的时间,梳理如下:

(一)胡仔所见刊行本《乌台诗话》

胡仔称:“余之先君,靖康间尝为台端,台中子瞻诗案具在,因录得其本。视近时所刊行《乌台诗话》为尤详,今节入《丛话》。”[4]288据此可知,胡仔父亲所录真案的副本,内容比当时刊行的《乌台诗话》更加详细,胡仔是据副本节录入《渔隐丛话》,所以胡仔《渔隐丛话》所录涉案诗内容也要比刊行本《乌台诗话》更详细。其刊刻时间,刘德重先生曾作推断:“胡仔《苕溪渔隐丛话》前集编撰于南宋高宗绍兴年间,其序作于绍兴十八年(1148),而最后编定在孝宗初年。这段记载中称其父为‘先君’,当写于其父胡舜陟(1083—1143)卒后;其中又有‘近时所刊行’一语,可知在绍兴十三年(1143)以后,至迟在孝宗隆兴年间(1163—1164),苏轼诗案已经刊行,书名也已题作《乌台诗案》或《乌台诗话》。”[15]6

(二)《苕溪渔隐丛话》本

胡仔据他父亲胡舜陟的抄录本,“节入丛话,以备观览”,保存在他撰写的《渔隐丛话前集》卷四十二、四十三、四十四、四十五,计三卷有奇。共收苏轼供诗48首,附及赋1篇,书信2封,不收御史章奏劄子、御史台结案状等。刘德重先生在比较了《丛话》本与《函海》本《乌台诗案》后,认为“胡仔所谓‘节入《丛话》’,实际上已不仅仅是删节,而是在内容上、编排上、文字上都作过改动。究其原因,当与胡仔编撰《渔隐丛话》的目的和《渔隐丛话》本身的性质有关。《渔隐丛话》本为诗话汇编性质,胡仔将苏轼诗案‘节入《丛话》’,目的不在于保存诗案原貌,而是要把诗案纳入诗话,便于读者阅读。从诗话的角度看,《丛话》本作这些改动是必要的,是为了使其内容、编排、文字尽可能符合诗话体例的要求”[15]8。

旧题宋阮阅的《诗话总龟后集》卷三十八“箴规门”录苏轼涉案诗9首,依次为《山村》诗3首、《开运盐河》诗1首、《八月十五日观潮》1首、《与孙觉》2首、《王诜送韩干画马十二匹求跋尾》1首、《腊月游孤山》1首[16]239。按,阮阅是元丰八年(1085)进士,其生活时期早于周必大、胡仔。编有《诗总》十卷,已佚。《诗话总龟》是重编本,分前后集,各五十卷,仍题阮阅名。郭绍虞先生考定:“《后集》之辑,当在《渔隐丛话后集》成书之后。”[17]27“箴规门”录苏轼涉案诗除顺序与《渔隐丛话》所录稍有不同,解诗文字与《渔隐丛话》同,这9首诗应是出自《渔隐丛话》。

(三)《诗林广记》本

宋蔡正孙《诗林广记》后集卷四“乌台诗案”,前有“年谱云”“按舒亶论公云”“闻见录云”“王定国甲申杂记云”“东坡云”“龟山语录云”计6条,收诗23首,其中苏轼供诗22首,另《御史狱中遗子由》1首。第4首《塔前古桧》后附录王安石《偶题》诗。每首诗后都以“诗案云”开头,在第22首《和刘道原寄张师民》后言:“《诗案》所载不止此,余长篇详见别集刊行”[18]487-516。则《诗林广记》所录诗出自刊行本《诗案》,《诗林广记》只是节录。同时,《诗林广记》一书对胡仔《渔隐丛话》前后集均有引用,引胡仔语均有标注,而《诗林广记》中所录涉案诗苏轼供言,均注“诗案云”,而不言《渔隐丛话》,则其来源不是《渔隐丛话》可知。

元代《说郛》卷八十三下“乌台诗案”,署朋九万。录诗12首,也是据《诗林广记》部分摘录,而非据《渔隐丛话》。如“此诗意言”的解诗语在《诗林广记》中出现了3次,在《说郛》本中出现了2次,胡仔《渔隐丛话》中没有。《诗林广记》《说郛》本有《御史狱中遗子由》诗,《渔隐丛话》没有[14]3847-3849。

清厉鹗撰《宋诗纪事》卷二十一“乌台诗案”部分,最后注“以上《诗林广记》”[19]513-522,是转录《诗林广记》全部文字。

(四)关于《诗谳》

《丛书综录》载:“诗谳(一名乌台诗案)一卷,(宋)周紫芝撰,学海类编(道光本、景道光本)·集馀三,丛书集成初编·社会科学类。”[20]427今存世《诗谳》一卷,前引《东坡先生年谱》《闻见录》等六段文字;中收苏轼“供诗”22首,均录全诗,诗后低一格加“谳案”二字摘录有关供词,间及诗话、笔记;末附周紫芝“题跋”。按,《诗谳》有周紫芝所见南宋本,今传署名周紫芝的本子一般认为是伪作。

其一,南宋本《诗谳》,已佚,最早见于周紫芝《读〈诗谳〉》:“翰林苏公以元丰二年八月十八日属吏,十一月二十七日狱成。有旨责授检校水部员外郎充黄州团练副使。公就逮百有余日,凡御史追捕讯鞠之辞,率坐诗语讥谤,故当时欵牍,好事者往往争相传诵,谓之《诗谳》。予前后所见数本,虽大概相类,而首尾详略多不同。今日赵居士携当涂储大夫家所藏以示予,比昔所见加详,盖善本也。”[21]346按,周紫芝(1082—1155),生活时期跨两宋,和胡仔的父亲大约同时,距乌台诗案发生时间公元1079年最近,他见到的并非绍兴十三年(1143)以后刊行的最接近御史台原案的《乌台诗案》,所谓“当时欵牍,好事者往往争相传诵”,极有可能是御史私自抄录传播于世的。但这个本子的具体情形已不可得知。此本的散佚,可能在《乌台诗案》刊本广泛传播之后。

其二,今存清代《学海类编》本《诗谳》,署名周紫芝,最后有周紫芝所撰文,丛书集成初编据此排印。刘德重、内山精也都认为是伪书。刘先生指出:“今本《诗谳》则是后人自《苕溪渔隐丛话》前后集中摘录拼凑而成,又从周紫芝集中抄出《读〈诗谳〉》一文充作‘题跋’,假托周紫芝之名刊行。据此,可断定今本《诗谳》确系伪书。又,今本《诗谳》最早见于曹溶《学海类编》,而‘曹溶《学海类编》喜造伪书’(《四库全书总目·东坡诗话提要》),故极有可能作伪者即是曹溶。”[15]9其依据主要是,今本《诗谳》“多处引用了周紫芝生前不可能看到的《苕溪渔隐丛话后集》……此本所载的苏轼口供与胡本全同,几乎没有一字一句的差异,而且它所引用的诗话笔记的内容,也没有一条不见于《苕溪渔隐丛话》前后集的记载”[3]170。二人都认定《诗谳》的内容来自《渔隐丛话》,题名周紫芝是伪托。

内山先生指出:“南宋晚期的蔡正孙《诗林广记》后集卷四转载了周本(题名为《乌台诗案》),作品的次序与所引诗话笔记的内容,都保持了周本的原貌。由此可知周本至迟在南宋晚期已经流传。”[3]170这段话,提示了考察今本《诗谳》文本源流的线索。细致对比《诗林广记》后集卷四“乌台诗案”和今本《诗谳》,可以认定今本《诗谳》的直接底本是《诗林广记》后集卷四“乌台诗案”,而非《渔隐丛话》。今本《诗谳》和《诗林广记》本高度一致,结构、所录诗及诗后文字都一样,就连《诗林广记》本所录第22首后文字“《诗案》所载不止此,余长篇详见别集刊行”也一样,只把“诗案”改为“谳案”。《诗林广记》中“诗案云”,今存《诗谳》都改成“谳案”。有一点值得强调,即《诗林广记》所录“乌台诗案”的最后没有周紫芝所撰文字。

但内山先生把今存署名周紫芝的本子称为“周本”,并不妥当,因为今存的《诗谳》已被确认为伪托,我们不能确认这个“周本”与南宋周紫芝见过的本子是一致的。所以,他所说的“《诗林广记》后集卷四转载了周本(题名为《乌台诗案》),作品的次序与所引诗话笔记的内容,都保持了周本的原貌”,即先出的本子(南宋后期)保持了后出本子(今本《诗谳》)的原貌,在逻辑上就出现了错误。

综合刘先生、内山先生的观点,经过比对,可以确认,今存《学海类编》本《诗谳》,是抄自《诗林广记》后集卷四“乌台诗案”,增入周紫芝所撰《读〈诗谳〉》一文,并据此取“诗谳”为名,以附会周紫芝所见《诗谳》,二者并非一书。

三、资料汇编系统

南宋蜀人朋九万《乌台诗话》十三卷、清张鉴《眉山诗案广证》六卷,都有诗案资料汇编的性质。

(一)《乌台诗话》十三卷

《直斋书录解题》卷十一:“蜀人朋九万,录东坡下御史狱公案,附以初举发章疏,及谪官后表章、书启、诗词等。”[13]330这个版本,是在“东坡御史狱公案”基础上的増辑本。刘德重先生据明人曹学俭(1573-1646)在《蜀中广记》中记有《乌台诗话》十三卷,认为“似此本至明代犹存”[15]6。然而此本仅见于著录,宋元之际马端临《文献通考》卷二百十七、《蜀中广记》卷九十八都是据陈氏《解题》记录,似不能据以认定十三卷本“至明代犹存”,可能散佚得更早。

(二)《眉山诗案广证》六卷

《眉山诗案广证》,署“光绪甲申江苏书局开雕”,“乌程张鉴秋水甫著,受业门人归安郁士桢校”,计六卷,依次为卷一史原、卷二印案上、卷三印案下、卷四缀简、卷五琐述、卷六附载。北京出版社版《四库未收书辑刊》第10辑第2册据此收入。按,张鉴(1768—1850),字春冶,号秋水,浙江湖州人。嘉庆六年拔贡,授武义教谕。博学多能,通晓金石地理乐律音韵数术,善绘事,卖画自给,又精医学。著书三百卷,有《秋水文丛集》《冬青馆集》等。《眉山诗案广证》是存世诗案诸本中汇集资料最详赡的一部。具体来说,卷一史原,辑《东都事略》、《宋史·苏轼传》、毕氏沅《续资治通鉴》、薛氏《宋元通鉴》、《东坡先生全集·到湖州谢表》、《续通鉴长编》关涉诗案文字。卷二印案上,题“乌台诗案”,节录何正臣劄子、舒亶劄子、李宜之状、李定劄子、御史台检会册子、供状、中书省劄子等,文字上比一卷本相关内容简略,版式也不相同。附录苏轼年谱、傅藻《纪年录》相关文字并张鉴按语。诗歌部分,张鉴按云:“此卷诗篇依胡氏所录编次,疑当日公所刊三卷之诗,原目如是,故招案先后同之。间有别说,亦附著各诗之尾。”[22]759所录诗参校施注、査注,诗后低一格录《渔隐丛话》《乌台诗案》相关文字,再加按语。卷三印案下,录涉案诗文,体例同卷二。卷四缀简,录《双桧》《寄刘述》《御史狱中遗子由》等狱中诗,《到黄州谢表》《杭州召还乞郡状》等文,诗文后附诗话等文字。卷五琐述,录宋人诗话、笔记、文集中涉及诗案的文字。卷六附载,录《论时政状》《上神宗皇帝书》《辨谤劄子》《答湖守刁景纯》《与蔡景繁书》《祭蔡景繁文》《祭黄州太守徐君猷文》等文。

综上,将公案本系统、诗话系统、资料汇编系统的《乌台诗案》之联系作图示(图1)如下,以明其承袭流变之迹。

图1 《乌台诗案》版本流变简图