探析明清学校教育对人才及社会的影响

——以正定府县为例

2020-07-24张泽宁

张泽宁

(河北师范大学 历史文化学院,河北 石家庄 050024)

从《中国地方志集成·河北府县志辑·乾隆正定府志》(以下简称《乾隆正定府志》)中可以看出地方学校分为县学、义学、书院等,其中大部分学校由官方举办,辅之以私人资助办学。“以文治为先务实于行部……夫强仁慕义之效斯鼓舞乐于为善而不知倦此其极操于学校而书院之设、义学之建……劝我行仁义而即效矣。”[1]46学校、书院之设及义学之建是为了培养人才,提高教育质量,让民间自觉向善,行仁义之事,有利于当地良好的风尚的形成。

一、明清时期正定府县学的数量统计及建修

明清时期,学校教育盛行。“教化之道,学校为本……而天下学校未兴,宜令郡县皆立学。”[2]56据此可知,明代在朱元璋的政策引导下,地方官办县学不断发展。在清前期,政府亦是重视当地的县学教育。

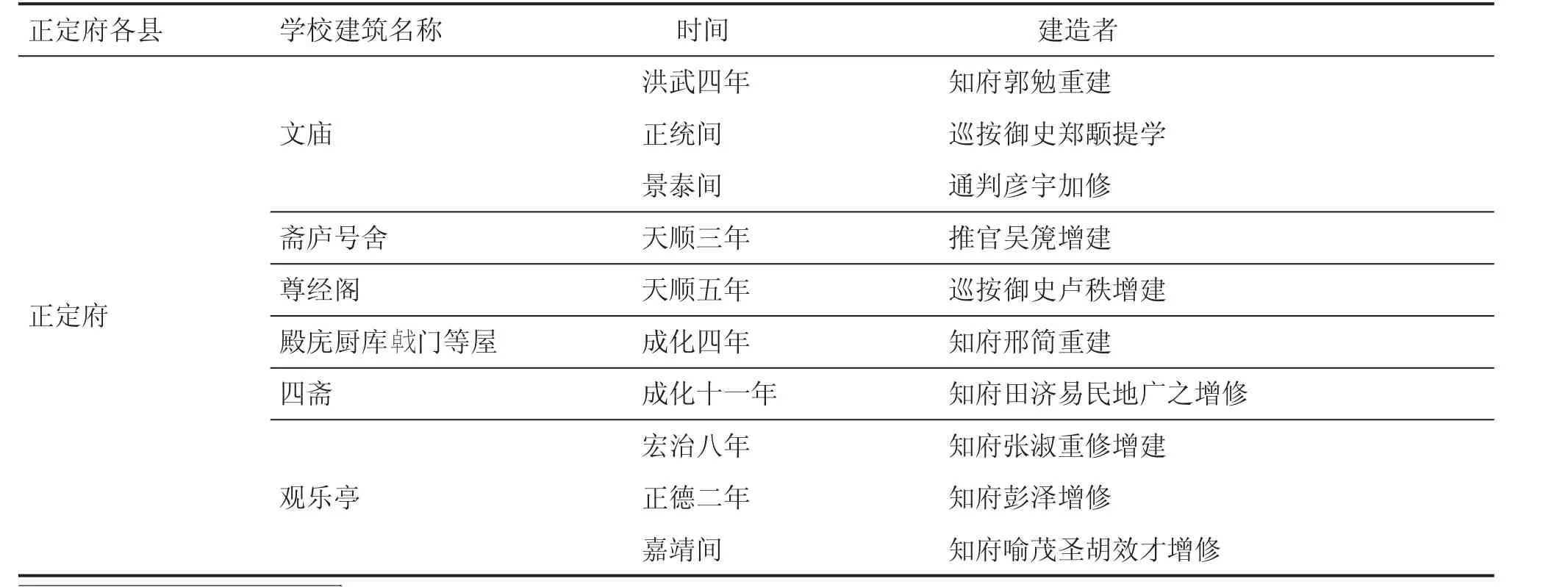

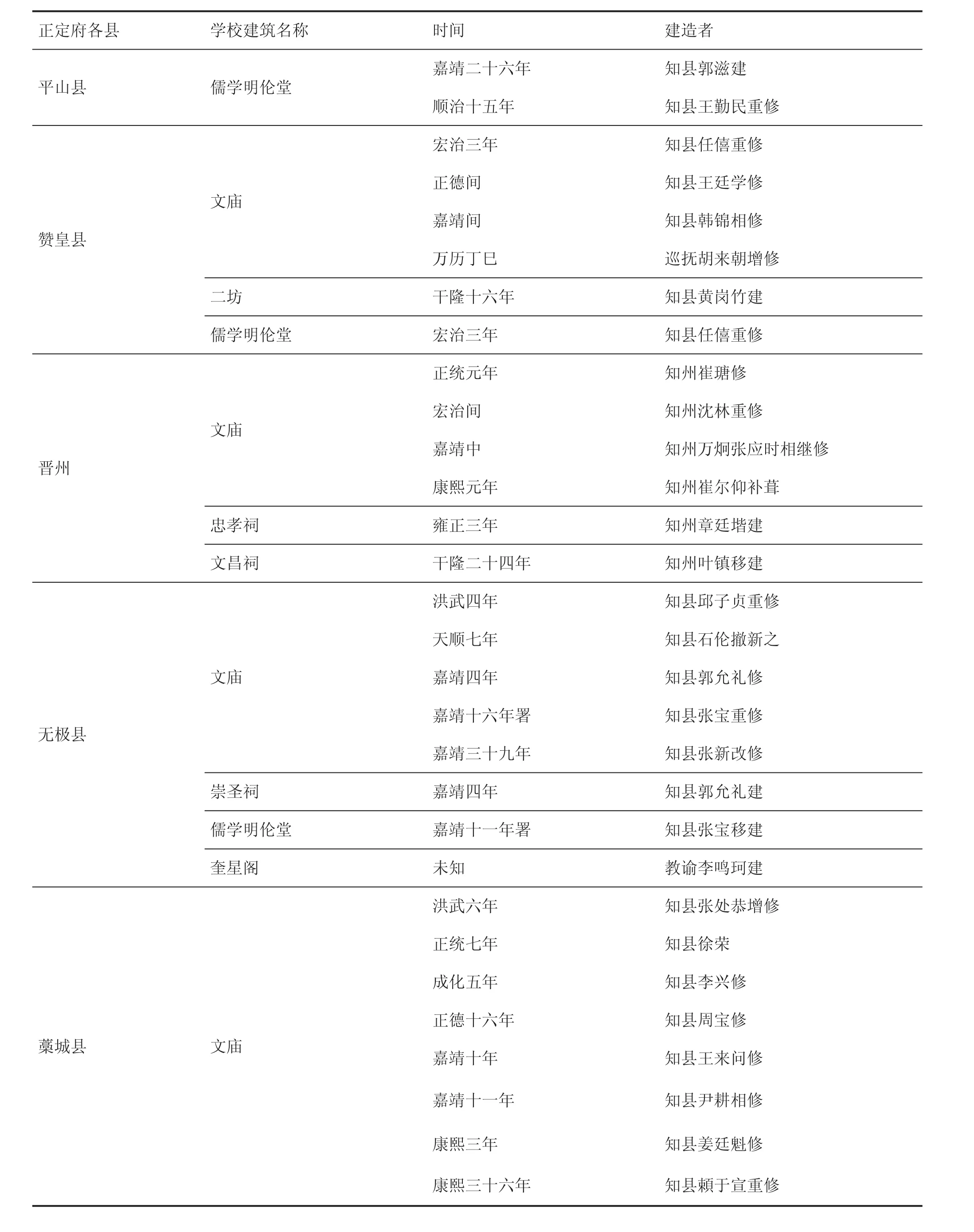

从《乾隆正定府志》中我们可以进行简单统计及分析,如表1:

表1 明清时期正定府各县学校场所建设

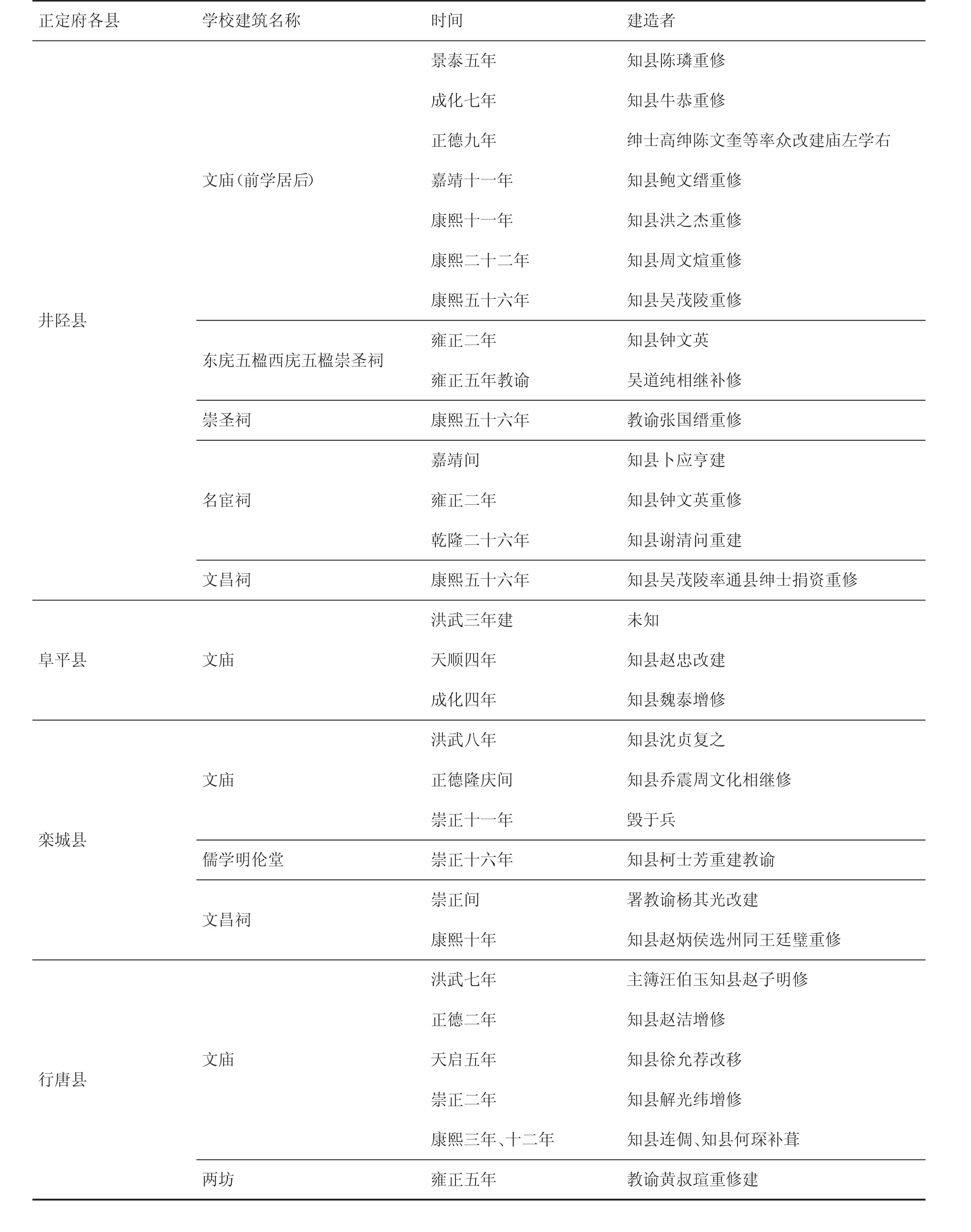

续表1 明清时期正定府各县学校场所建设

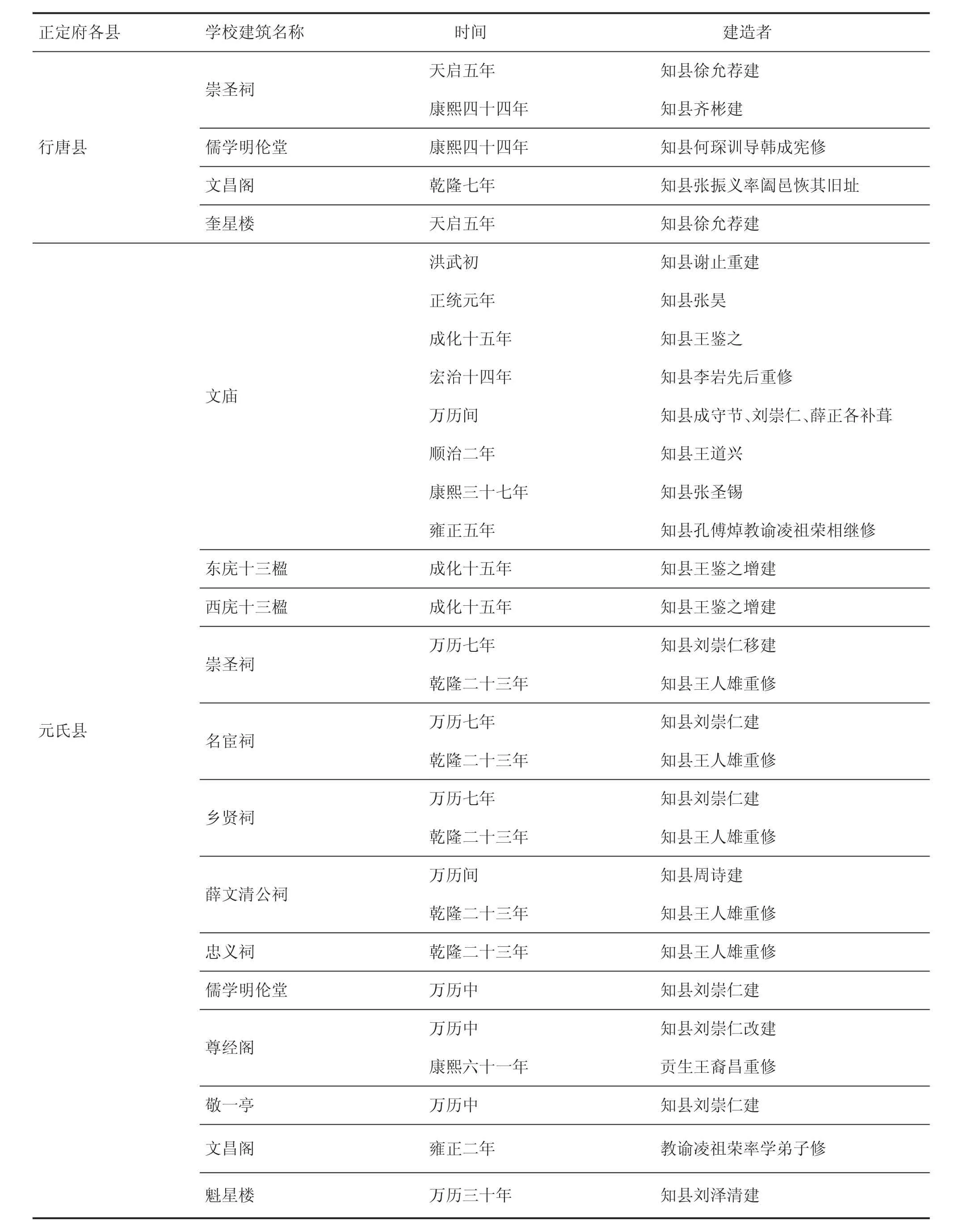

续表1 明清时期正定府各县学校场所建设

续表1 明清时期正定府各县学校场所建设

续表1 明清时期正定府各县学校场所建设

续表1 明清时期正定府各县学校场所建设

续表1 明清时期正定府各县学校场所建设

由表1可以看出,正定府及辖县的学习场所在明清时期主要是官府修缮,并且建筑名称基本相似,很多以崇圣祠、名宦祠、乡贤祠、忠义祠、节孝祠、儒学明伦堂、文昌阁、魁星阁命名。从命名可以看出学校教育的主要目的是教化民众和培养人才。在官府的支持下,学校场所不断完善,使明清地方学校的发展出现了繁荣的局面。

二、明清时期正定府县书院、义学、学田的数量统计及建修

正定府各县学发展过程中,书院和义学也不断发展,是县学的补充。正是这些不同类型学校的不断创立,对当地的教育起到了积极作用。而相对应学田也在完善,是各地县学财政的补充,对当地教育和人才培养奠定了物质基础。

(一)书院

明清正定府各县书院及建造者见表2。由表2可知,书院在明清时期修建较多,且多由官方修建,大部分县修建书院,这从一个侧面反映出政府对于教育和人才的重视,也有利于当地读书风尚的养成及促进当地教育事业的发展。

(二)义学

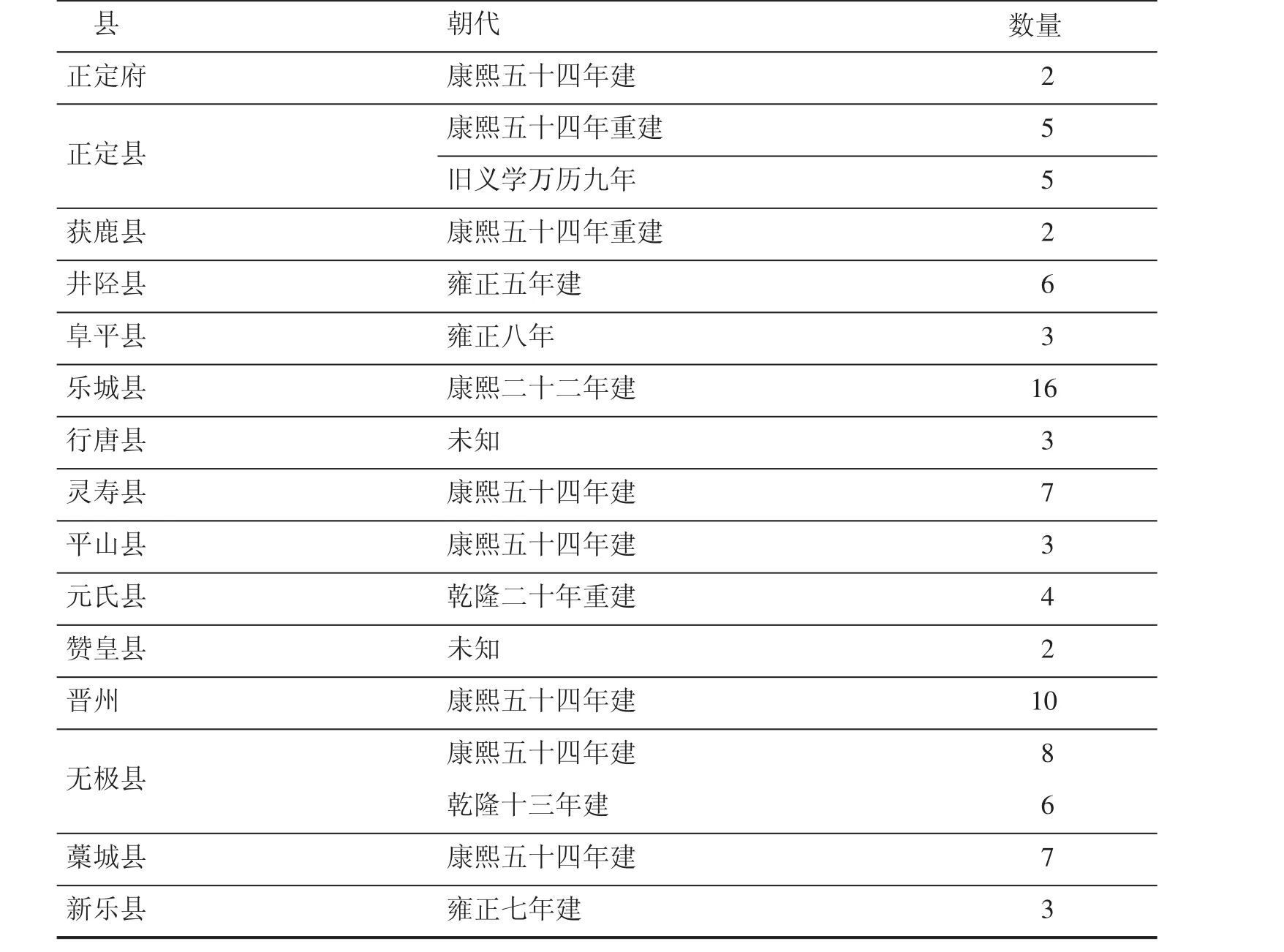

《征设乡义学序》记载:“义学者,即以补官学之所不及。”[3]61简单来讲,义学是各县用公款或私筹举办作为官学补充的学校。在《乾隆正定府志》中可以了解到明清各县创办义学的情况,见表3。

由表3可知,义学在各县均有分布,且不断发展。清朝时期,义学数量不断增多,明清时期共建立83所义学。当然,正定府县各地方义学在不同时期和不同地区发展不平衡,以晋州和乐城最多。这与当地的官府、民间重视程度及地区经济、文化等方面存在差异有关。

(三)学田

《乾隆正定府志》中记载,“县学学田加上新增土地共83顷57亩5分7厘1毫,顺治二年巡按御史衙周印书除其税今仅两顷余亩,今昔共形旧地不可考矣”[1]181。学田对于学校的开支有重要作用,可以用于教师的工资、资助贫困学生、修缮学校建筑等。

表2 明清正定府各县书院及建造者

图3 明清正定府各县义学数量

以上各种学校的不断发展,促进了当地的教育文化事业进步,也使得更多人有机会进入学校,通过学习知识提升自身的学识水平,对于当时的社会有积极的引导作用。

三、明清时期正定府县科举的发展

明清时期,正定府所辖的地区科举人数众多,这与当地的学校教育发展关系重大。在正定府下辖的县基本上都有县学,并且经过当地官员的不断创建及修缮,尤其在明清以后修缮比较多,说明当地对于教育事业的注重。

笔者根据《乾隆正定府志》记载,对明清(至乾隆年间)的进士、武进士、举人、武举人进行了统计,如表4。

据《乾隆正定府志》统计,明进士126人、清进士50人,明举人384人、清举人178人,明武进士13人、清武进士64人,明武举人32人、清武举人234人。其中明朝进士最多的是正定县45人,其次藁城16人;明武进士最多的是正定县12人;举人最多的是正定县65人,其次晋州52人;武举人最多的是晋州7人。清朝进士最多的是正定县12人,其次获鹿8人;武进士最多的是晋州24人;举人最多的是正定42人,其次晋州20人;武举人最多的是晋州74人,其次藁城31人。正定县、藁城、晋州、获鹿在明清进士、举人、武进士、武举人中,人数占明显优势,这与学校的修建密不可分,正是当地对学校教育的重视,所以科举人数也较其他地方多。

从数据的分析也可看出,明朝进士和举人数量明显多于清朝,这与当时明朝的政策密切相关。《学官考课法》记载:“教授、教谕和学正九年任中,教授的生员考中举人数量为九名、六名、三名,并且这些教授者需考试通经合格……如果生员没有考中举人且自身不通经者劝退。”[4]115-118从中我们可以知道考中科举人数与教授老师之间的关系。并且学校教师在“举人数量”的压力下,教学内容以科举考试为主。明清以后地方学校教育与科举人才紧密联系,相互促进发展。

四、明清时期正定府县教育对社会的积极作用

根据《乾隆正定府志》中的记载,受当时学校教育的影响,考取功名或为官的人士在当地扶弱抑强,捐赠物资,对社会起到良好的带头作用,对当地社会影响深远。

表4 明清正定府各县科举人数

教育完善使当地民风淳朴,捐金捐物。灵寿人白玺“嘉靖八年蝗饥公储不给……玺曰惟我公命归括其家得来米二千馀石半以散之”[1]225,他在饥荒下慷慨解囊,帮助周边百姓。元氏人李彬在荒年拿粮赈灾“嘉靖间岁荒出粟三百石赈钱事闻雨院旌曰善人”[1]225。贡生马廷臣克己奉公且不辞辛苦捐钱打造军器,修文庙“监修城积内庙工洁已奉公工坚料实如龙典寺五佛殿城隍庙赵将军庙节孝祠等处皆宏整完固典朱岎翟荣佐同心协力不惮勤劳……尽勇粮打造军器捐制钱一万馀千而修理文庙城垣尤为出力”[1]427。这些人才用捐钱捐粮等实际行动回报社会,促进当地良好风尚的形成。

教育完善对于当地有教化作用。元氏人赵映斗,天启进士。“即以理学雅重于先连举孝廉后遂远里……所著有易经解意四书理说举业正印。”[1]180通过学识及品质举孝廉且闻名乡里。元氏人周桓,雍正时任州义学,建筑学校,教化乡里。“任义州学正详请建立学宫以造士及補授宣化谨立條教多士向风宣化舊有学田赋额渐增也。”[1]220

除此之外,有学之士还捐资文庙,洁己奉公。行唐庠生陈奇福捐资文庙,为后人传颂,“性好施予,买七里峯地,十三亩捐入学田……文庙修葺守道邵某匾以旌之”[1]229。藁城人庠生赵省愚亦是捐资修建文庙等建筑,“与人谦和,诚敬诸生推为孔林会长数十年,积五十馀金送修文庙,明沦堂文昌祠众视之封识宛然其义利不苟如此”[1]230。

此类有识之士非常多,他们大部分有功名在身,学识不浅,受学校教育影响,对待乡里捐物救灾,对于当时的社会起到示范作用,也有利于培养向学风尚的流行,促进当地教育事业的发展。

五、小结

明清统治者把恢复和重建地方学校作为重视文化教育的重要措施,尤其是对地方官学文庙等建筑的修缮。地方学校教育在培养人才、教化民众方面发挥了重要作用。根据《乾隆正定府志》等资料分析,我们可以发现地方学校教育是政府推行教化及选拔人才的途径,而在发展中,由于官府资金的不足,也依赖本地士绅的捐资。此外,学校教育有助于不断提高人的文化素质,使学生扩充学识,且部分改变家境或者宽裕的人才,在一定情况下回报当地,捐款捐物,引领社会互助互惠的良好风尚,也有助于整个中国的发展及进步,这对于我们今天的学校教育建设、人才培养、社会风尚的形成有重要的借鉴意义。