宋前文房四宝主题诗文的旨趣流变

2020-07-24戴红贤沈钰洁

戴红贤,沈钰洁

(武汉大学 文学院,湖北 武汉 430072)

《文房四谱》是一部关于文房器具的类书,共五卷,分为笔、砚、纸、墨四谱,笔谱两卷,砚、纸、墨谱各一卷。每一谱分叙事、造、杂说、辞赋四部分,分别介绍笔砚纸墨的历史沿革、制造工艺、典故轶闻和诗赋歌咏;笔谱中还增加笔势部分,主要介绍书法的相关内容。《文房四谱》是最早对文房用具进行收录整理的专门性类书[1],书中充分展现了宋前文房文化的发展繁荣和文人群体的思想旨趣,被普遍认为是“文房四宝”一词的辞源。

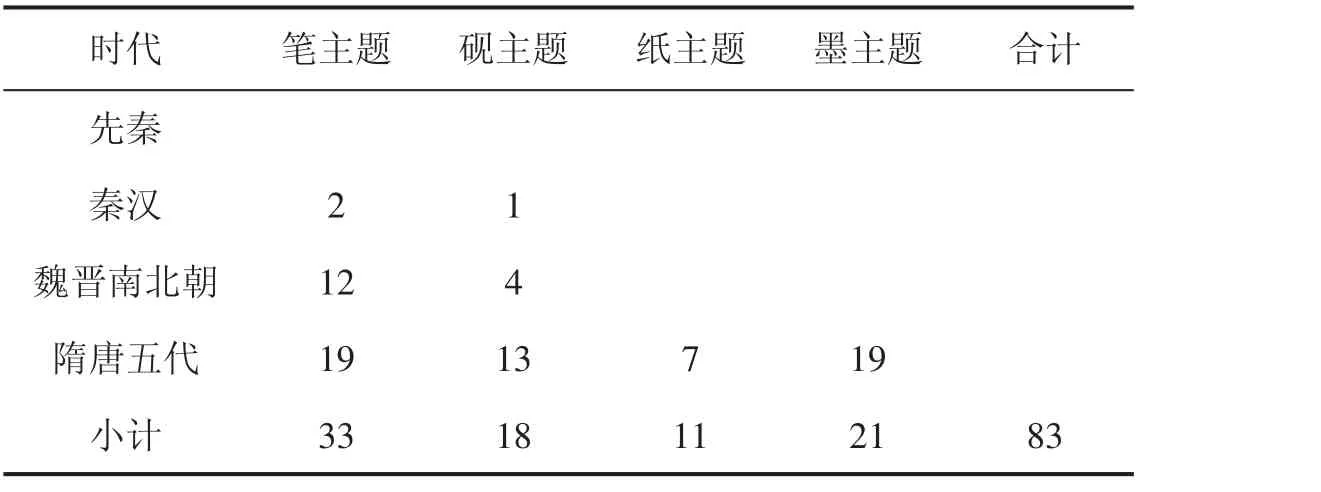

这部作品的编者是北宋苏易简(958-997年)。苏易简于宋太宗太平兴国五年中状元,曾为翰林学士、中书舍人、参知政事等,在995年因嗜酒被罢,出知邓州之前一直在中央政府供职。他因文采出众、学识渊博而受到宋太宗的赏识,被宋太宗委任参与修编北宋的四大部书之一《文苑英华》。[2]在此过程中,他参阅了《太平御览》以及大量国家档案和古代文书,《文房四谱》的编撰材料大多源于此①杜霄枫在《苏易简〈文房四谱〉研究》文中通过对文本内容的对比研究表示:“(《太平御览》)卷第六百五「文部」二十一便是关于笔、墨、纸、砚的文献收集……「文部」二十一中的绝大部分史料均于《文房四谱》中各谱见载,又《文苑英华》是一部文学类书,因此‘辞赋’部分的史料来源不难猜测。”。这部作品除收录文房四宝制作工艺的相关说明外,其“辞赋”部分还收录了北宋之前关于笔砚纸墨的铭文、赋、散文、诗歌及书信共计83篇(见表1)。苏易简自序称,已“检寻前志并耳目所及、交知所载者,集成此谱”[3]62,可见有备辑之志,实际的编撰成果也比较可观。

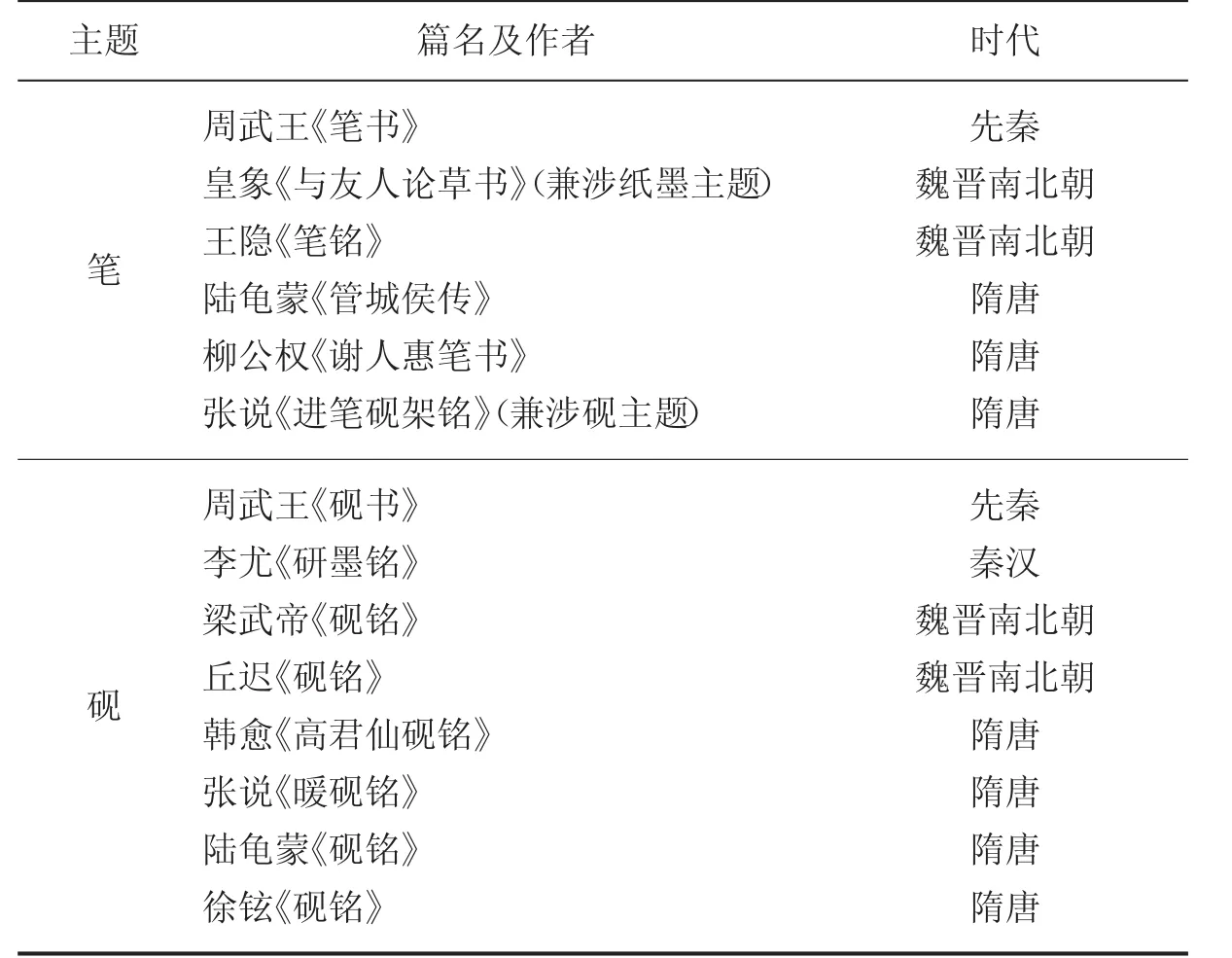

但是,笔者通过比对《全上古三代秦汉三国六朝文》(以下简称严辑《全文》)及《全唐文》发现,仍有一些文房四宝主题作品未被收录到《文房四谱》当中,但《文房四谱》也收录了部分上述两部总集未能收录的作品。这或许是由于一些客观条件的限制。因此,笔者在《文房四谱》的基础之上,将严辑《全文》及《全唐文》中未被收录进《文房四谱》的相关诗文进行了整理辑录(见表2),一并纳入研究范围,以便更全面地探索宋前文房四宝主题诗文之思想旨趣。

表1 《文房四谱》“辞赋”中相关诗文分布统计

通过对以上所有文房四宝主题诗文的阅读、统计,并梳理其创作年代与主旨,笔者发现宋前文房四宝主题诗文大致可分为三类:叙述类、品鉴类和言志类①对于兼有叙述、品鉴、言志中两种及以上特征的篇目,则取其所占篇幅最多、于主旨作用最显著的一种作为分类标准。。这三类作品,不仅它们之间存在着发展上的先后关系,而且每一类作品内部也存在旨趣上的流变。兹详论之。

一、叙述类:从博物纪事到怀古鉴今

叙述类作品在宋前文房四宝主题诗文中占比不高,仅有18篇。但如果将所有篇目按笔、砚、纸、墨四个书写主题分类,并按作品写作的朝代顺序排布,则会发现叙述类作品主要见于汉魏晋时期,唐代虽然也有部分创作,但已不是主流。

在宋前文房四宝主题诗文中,叙述类作品指的是以记叙为主要表达方式,主要陈述某一种文房器具的发展历史或在现实生活中的普遍用途,辅以简单的外型勾勒,起到物品简介的作用。并且,与另外两类作品不同的是,叙述类作品不突出某一件具体的文房器具,而是以笔类、砚类、纸类、墨类作为书写对象,即使该作品是题写于某件文房器具上的铭文或者因某件文房器具而作,作品的内容最终也推广并适用于同一类属的文房器具。这是叙述类作品的特征所在。

叙述类作品以赋和铭为主要文体,也见于颂、赞和乐府词,因此,在宋前文房四宝主题诗文中,叙述类作品的盛行时期与赋和铭的盛行时期基本同步。

汉魏晋时期的叙述类作品大都侧重于叙述笔砚纸墨的创造发展历程,并歌咏其在文教和政治上发挥的重要作用。

这一时期以赋为文体的作品有蔡邕的《笔赋》、傅玄的《鹰兔赋》和成公绥的《弃故笔赋》,主要采用了时间铺陈的写作手法。蔡邕的《笔赋》叙述了上古时取兔毫竹管作笔记录功勋、建立典章制度的历史:“削文竹以为管,加漆丝之缠束。形调抟以直端,染玄墨以定色。画乾坤之阴阳,赞宓羲之洪勋。尽五帝之休德,扬荡荡之明文。”[3]19傅玄的《鹰兔赋》叙述了从苍颉、三皇到孔子都依靠笔的书写施行教化、培育道德、阐理明道:“苍颉创业,以兴书契。仲尼赖之,定此文艺。……道运玄昧,非笔不光;三皇德化,非笔不章。”[3]20成公绥的《弃故笔赋》叙述了笔在天文和谶纬神学等人类读解自然领域发挥的功能:“序曰:治世之功,莫尚于笔。笔者,毕也,能毕举万物之形,序自然之情也。……注玉度于七经,训河洛之谶纬。书日月之所躔,别列宿之舍次。乃皆是笔之勋,人日用而不寤。”[3]21这三篇以笔为主题的赋,以理性的解读眼光梳理笔的创造过程和历史地位,与同期其他咏物赋一样,将关注和观察的目光投向日常生活中的物品并以文字记述之,这种“博物”的传统滥觞于《山海经》,并通过魏晋南北朝时期大量的咏物赋突显出来。[4]

表2 严辑《全文》及《全唐文》补充细目②需要说明的是,严辑《全文》及《全唐文》中部分作品未被苏易简收录进《文房四谱》辞赋部分,而是收录进了叙事、造、杂说及笔势部分。如:韦诞的《笔方》《墨方》分别见于笔谱和墨谱之造部分,李阳冰的《笔法诀》、王羲之的《与谢安书》、虞世南的《笔髓》等则见于笔谱之笔势部分。本文论述的宋前文房四宝主题作品遵循《文房四谱》辞赋部分辑录标准,《笔方》之类不在本文研究论述之列。

以铭为文体的作品,有李尤的《笔铭》《研墨铭》、傅巽的《笔铭》和王粲的《砚铭》。这些作品的篇幅较赋而言显得短小精悍,其写作重心不在“博物”,而在称述功德。以李尤《笔铭》《研墨铭》为例,《笔铭》强调了笔在记录上的优势,在书写功德的同时也可以记录过误,能够促使用笔书写的人审慎而立言。这种审慎相较于口头叙事时代而言,意味着人们历史意识的增强:“笔之强志,庶事分别。七术虽众,犹可解说。口无择言,驷不及舌。笔之过误,愆尤不灭。”[5]749《研墨铭》同样强调了砚墨忠于记录的历史功能:“书契既造,砚墨乃陈。烟石相附,笔疏以申。篇籍永垂,纪志功勋。”[5]751这些铭没有将笔、砚、墨的历史展开叙述,但写作的眼光仍落在这一类对象的历史功用上。

除了赋和铭,汉魏晋时期的叙述类文房四宝主题作品还有郭璞的《笔赞》和繁钦的《砚颂》,前者重在赞颂笔“经纬天地,错综群艺”[3]20的历史作用,后者则类比和氏璧来表现砚石之珍贵以及人们开采并在书写中使用之的智能。整体来看,汉魏晋时期关于文房四宝的叙述类作品,其写作的出发点或许是案头的文具,而真正在写作中落实的内容却是历史发展中的笔砚墨。

可以看出,汉魏晋时期的叙述类作品在内容上关注笔砚纸墨历史的呈现,然而到了唐代,虽然有一些文房四宝主题的赋、赞作品在形式和思想内容上追求复古,呈现出汉魏晋时期的风貌,如殷玄的《笔铭》、孔璠之的《笔赞》、张仲素的《墨池赋》,但也有一部分叙述类作品在写作旨趣上发生了转变。如果说汉魏晋时期的叙述类作品的写作是从当下进入历史,那么唐代的作品则更多的是从历史回到当下——或论文房四宝的现实功用,或从文房四宝的发展中生发感悟。

一如白居易的《紫毫笔乐府词》,陈述了宣城紫毫笔的取材制作以及它作为贡笔在治国理政上的作用。首句先以“尖如锥兮利如刀”的比喻直接表明宣城紫毫笔的工艺品质,然后简单介绍了该笔从取材到制作的过程。凸显出此作品与汉魏晋时期作品不同之处的在于后文:“毫虽轻,功甚重,管勒工名称岁贡,君兮臣兮勿轻用。勿轻用,将何如?愿赐东西府御史,愿颁左右台起居。搦管趋入黄金殿,袖毫立在白玉除。臣有奸邪正衙奏,君有动言直笔书。”[3]22白居易借宣城进贡紫毫笔的话题,意在表达对良好政治生态的期望:臣子尽进言之职秉笔直奏,君王勤政亲国并接受起居注的言行约束,让宣城贡笔真正成为君臣治国理政的利器。白居易所叙述的紫毫笔的功用,着眼点不在其历史中的丰功伟业,而在其于现实政治的正面作用,即使该作品中叙述的这种政治生态可能并未真实存在于白居易所处的时代,但也恰恰能够表明,白居易关于紫毫笔的叙述眼光是向前期许而非向后回顾的。

二如吴融的《古瓦砚赋》和舒元舆的《悲剡溪古藤文》,前者借古瓦砚追忆姑苏台的兴衰历史,感叹世事无常、浮生若梦;后者从剡溪造纸引发的滥伐行为中,反思人地和谐的生态问题并侧面批评文坛的“绮文妄言”之风。《古瓦砚赋》先叙述了古瓦砚“瓦断而为砚”的由来,然后开始铺陈昔日姑苏台的繁荣景象,再看今日,则“纵横旧址,散乱荒阡。……谁能识处,亦莫知年”[3]36。吴融所处的大唐末世天灾与兵祸不断,乱象及弊病丛生。因此当他面对古瓦砚时,想起盛世的唐王朝也恰似当年的姑苏台,最终都难以摆脱“繁华几代,零落一朝”的历史宿命。且既然“何树春秋各千年,何花开落惟一旦”,人脆弱短暂的一生也是如此。《悲剡溪古藤文》由春天剡溪植被中“独古藤气候不觉,绝尽生意”的现象入手,经询问当地人得知古藤将死是因为“溪中多纸工,刀斧斩伐无时,劈剥皮肌以给其业。”[3]48而剡纸市场过热则是因为文坛之人“比肩握管,动盈数千百人,数千百人笔下动成数千万言,不知其为谬误,日日以纵。”[3]48舒元舆痛恨文人妄言、纸工逐利带来的生态问题和不良风气,认为这既有违文道,也有违天道①文房四宝的取材制作极重采育结合,《天工开物·杀青·造皮纸》记载江淮地区造纸称:“凡楮树取皮,于春末夏初剥取。树已老者,就根伐去,以土盖之。来年再长新条,其皮更美。”这种观念自“数罟不入洿池”“斧斤以时入山林”的先秦时代就有所发端,是一种比较先进的“馈赠—回报—馈赠”的良性生态循环和可持续发展观。。这两篇文章与汉魏晋时期的作品不同,没有将砚和纸作为通篇叙写的对象,而是以对象作为感世怀古或针砭时弊的引子。《古瓦砚赋》从现实中的物件回溯历史,再从历史经验回到现实状态中来;《悲剡溪古藤文》从现象追溯缘起,再由缘起生发出议论感慨来。

自汉至唐,以文房四宝为主题的叙述类作品,其写作旨趣从重在讲述历史发展到重在观照现实。一方面,是由于咏物文学在发展的过程中经历了第一次转变。这就是路成文先生所称的从博物纪异向阐理明道的过渡,这一过渡体现的是古人“观物”旨趣的变迁,即从单纯的博物学兴趣发展为将物作为人类社会的参照物来进行观察和思考[4]。另一方面,与文房四宝的自身发展也紧密相关。笔经过春秋战国和秦汉发展在东汉基本定型,砚也大致在这一时期成型[2],但这时的笔砚形制还比较质朴,直到书法在魏晋时期正式成为一门独立艺术并在隋唐繁荣发展后,文房四宝的制作工艺才越来越精良,并被一代代文人赋予越来越多的文化内涵——这一点在品鉴类作品的发展流变中体现得更为明显。

二、品鉴类:从功能到审美

品鉴类作品相较叙述类作品和言志类作品而言,在所有宋前文房四宝主题诗文中占比最高,有66篇之多。这一类作品早在周武王时期就已经产生,在汉代有所发展,于魏晋南北朝时期达到顶峰并在唐代继续繁荣。

品鉴类诗文以描写为主要表达方式,兼有议论和抒情,描述某一种或者某一件文房器具的实用功能、评价其制造质量、描摹其工艺外观,表达作者对描写对象的态度和评价。这一类作品与叙述类作品相比,流行的时期不同,书写的对象明显具体化。上文说过,叙述类作品不突出某一件具体的文房器具,而是以类论之;而品鉴类作品中则大量出现了专门对某一件器具进行点评和赏玩的现象,这一点从作品的标题可见一斑①品鉴类作品如梁元帝的《谢宣赐白牙镂管启》、张碧的《答张郎中分寄翰林贡余笔歌》、段成式的《寄余知古秀才散卓笔十管软健笔十管书》、李贺的《青花紫砚歌》、江洪的《为傅建康咏红笺诗》、李白的《谢张司马赠墨歌》等,皆已在标题中点明以具体器物为写作缘起和写作对象,这种现象在魏晋南北朝之后表现得更为明显。。

品鉴类作品见于赋、铭、诗歌和书信。前两种文体集中在先秦至两汉时期,主要突出实用功能,器具的个别审美特征不够显著。后两种呈现方式主要见于魏晋南北朝至五代时期,着眼于对具体某件器物的鉴赏,且鉴赏角度从实用功能扩大到了工艺设计,通过作诗酬唱和书信往来对文房用具进行专门的赏玩和评价,这是品鉴类与另外两类作品相比最独特的意趣所在。

先秦至两汉时期的品鉴类作品与叙述类作品的不同在于将写作重心从叙述历史转移到描写和评价上来,而且这种描写和评价仍然以一类文房器具为对象,评价也更多着眼于书写过程中总结出的文具质量对比,审美性的评价不够充分,也没有具体到某一对象上来。

描写上,这一时期的品鉴类作品以勾勒外观为主。如周武王的《笔书》和《砚书》,语言都比较简洁。《笔书》云:“毫毛茂茂,陷水可脱,陷文不活。”[5]20《砚书》云:“石墨相着而黑,邪心谗言,无得污白。”[5]20单从作品来看,我们无从知道武王所写的是哪一支笔或者哪一方砚台,如此的文字描述加诸任何笔砚皆可以适用。这与叙述类作品有相似之处,其不同只在于记录历史发展或单纯描述外观而已。

评论上,这一时期的品鉴类作品还尚未对文房用具的审美价值进行集中发掘,而是更多地关注其制造质量。其中的代表作品是三国时期皇象的《与友人论草书》:“欲见草书,宜得精毫□笔,委曲宛转不叛散者;纸当得滑密不粘污者;墨又须多胶绀黝者。如逸豫之余,手调适而心佳娱,可以小展。”[5]1451皇象作为书法家,能接触到很多良莠不齐的文房器具,在其进行书法创作的过程中,笔纸墨的品质立见高下。《与友人论草书》是目前所有宋前文房四宝主题诗文中最早对文房器具的质量进行评价的一篇,此时恰恰是艺术自觉、书法成为独立学问的时代。我们有理由推断,正是书法研究的深入促进了魏晋南北朝以后文房四宝制造品质的精进,促成了后来品鉴类作品旨趣进一步走向审美和赏玩的局面。

到了魏晋南北朝及隋唐五代,品鉴类的文房四宝主题诗文不仅在量上激增,在审美层面也有了质的转变。这一时期的作品对文房四宝进行了精致细腻的描写和兼备功能性、艺术性的评价,文人们还往往就某一件颇为自己所喜爱的文具展开酬唱和赠答,借此增进交流、沟通情感。

首先从描写上看,这一时期的品鉴类作品已经不止于对外观的简单勾勒,而是极尽细致地对文房四宝的质地、纹理、形状等进行全方位的描摹。

傅玄的《笔赋》和《砚赋》是最早对文房用具进行审美性品鉴的作品。他形容笔“简修毫之奇兔,撰珍皮之上翰。濯之以清水,芬之以幽兰。嘉竹挺翠,彤管含丹。……柔不丝屈,刚不玉折。锋锷淋漓,芒跱针列”,又形容砚“节方圆以定形,锻金铁而为池。设上下之剖判,配法象乎二仪。木贵其能软,石美其润坚。加朱漆之胶固,含冲德之清玄”。[5]1716傅玄的这两段描写全面介绍了笔和砚的原料、工艺、外观、质地、质量和设计理念,既有“幽兰”的嗅觉气息,又有“挺翠”“含丹”的视觉色彩,还用对比衬托的手法以木和石来突出砚的质地中和。《笔赋》和《砚赋》所代表的这一时期品鉴类作品在审美性上的巨大飞越,一方面是“文的自觉”[6]时代之投射,文房用具随着书画艺术化的推进也从单纯的书写工具开始向工艺品迈进;另一方面,此二篇作品以细腻的手法描写精致的文房用具,可以看作是后来齐梁时期永明文学的一个前兆,咏物文学已经开始走上了“装饰与消闲的方向”[7]216。

齐梁以后品鉴类作品的审美性进一步增强。梁元帝在《谢宣赐白牙镂管启》中形容笔“雕镌精巧,镂东山之人物;图写奇丽,笑蜀郡之儒生”[3]22,可见此时的笔无论是在画工还是镂刻上都十分精巧,已经足以作为赏赐品被流传和赞颂。江洪在《为傅建康咏红笺诗》中写道:“灼烁类蕖开,轻明似霞破。镂质卷方脂,栽花承百和。”[3]48诗人写纸时对其进行了丰富的比喻和联想,且从这些修辞可见,这时的纸不仅有最常用的素色,而且出现了红笺,著名的“薛涛笺”便是典型的例子,韦庄还为之作《乞彩笺歌》[3]48。李贺的《青花紫砚歌》云:“端州石工巧如神,踏天磨刀割紫云。佣刓抱水含满唇,暗洒苌弘冷血痕。纱帷昼暖墨花春,轻沤漂沫松麝薫。干腻薄重立脚匀,数寸秋光无日昏。圆毫促点声清新,孔砚宽顽何足云!”[3]34在这首诗歌中,李贺赞美砚台乃天上紫云所铸,青花纹理仿佛苌弘碧血,砚中之墨飘出松烟与麝香之芬芳,如秋光般澄澈无浊,用笔在此砚中蘸墨是极佳的书写体验。这首诗以极其独特的想象和浪漫色彩浓厚的比喻,突出砚台和墨的精良,让作品具有极高的文学审美价值,也反映出文房用具从实用的书写工具向“艺术与实用兼有的工艺美术品”[8]的转变,从接受和欣赏天然形式到主动追求和创造人工装饰,是人们对文房四宝乃至一切器物美学要求的进阶[6]。

其次从评论上看,这一时期的品鉴类作品对于文房用具的评价不仅在于质量对书画的影响,还着眼于地域品牌,能反映出明显的产业化特征。

唐末宋初安鸿渐诗《题杨少卿书后》云:“端溪石砚宣城管,王屋松烟紫兔毫。更得孤卿老书札,人间无此五般高。”[9]544a前两句直接将名物进行无修饰的罗列,点出了端砚、宣城笔管、王屋松烟墨和紫兔笔毫这四种可能在当时负有盛名的文房用具。端州、宣城、王屋都是地名,为文房用具冠上地名加以称呼,这种现象在先秦和秦汉时期是不曾出现的。这样的例子还有“端溪石砚人间重,赠我应知正草《玄》”[3]38“上党碧松烟,夷陵丹砂末”[3]57“正色浮端砚,精光动蜀笺”[3]58,均标志着文房四宝领域中地域品牌的形成以及这一时期文人鉴赏的专业化和所受的市场导向。这从前文提到的叙述类作品中的“每岁宣城进笔时,紫毫之价如金贵”[3]22和“谁非书剡纸者耶”[3]48也能够看出。这时的品鉴类作品能呈现如此面貌,与当时文房四宝生产的集聚化和专业化是密切相关的。基于社会需求,御贡的专职工匠、家传户习的名家和原料导向的集中生产地区涌现出来[2],他们的产品流入文人市场,就催生出上述具有产业化特征的品鉴作品。时至今日,书画界和文玩界仍有以地域论品质、工艺和风格的风尚,湖笔、徽墨、宣纸、端砚及歙砚已是耳熟能详的文房上品。

此外,在这一时期的品鉴类作品当中,除了能看到对文房四宝对象本身的描写和鉴赏,还能从鉴赏语言中读解出物品背后的鉴赏活动,即往来赠答。

互赠文房四宝的同时,文人通常附上诗或书信,描摹外观、赞扬品质,同时表达对对方才华的称赞和友人赠礼的感激之情。如《文房四谱》中收录了段成式就文房用具话题与温庭筠和余知古往来的书信共20篇,尤其与温庭筠往来多达18篇。一次,段成式因“近集仙旧吏献墨二挺,谨分一挺送上”[3]58,与温庭筠往来鉴赏多达15次,他一面自谦而赞扬对方的书艺,一面赞叹此墨品质之优。他们赞扬此墨乃“竹山奇制,上蔡轻烟,色掩缁帷,香含漆简”,同时也希望好墨能够遇上好书家,因“成式述作中踬,草隶非工”而“飞卿掣肘功深,淬掌忘倦,齐奋五笔,捷发百函”,让好墨体现出更大的价值。[3]58结合上文的叙述,笔墨纸砚既是与文人生活最贴近的物品,又在社会经济和文化发展的过程中越来越具有艺术鉴赏价值,因此也成为文人之间往来的伴手礼。

在段成式的《与温庭筠云蓝纸绝句(并序)》中还提到了一个值得注意的故事:“岂及右军不节,尽付九万幅。”这个故事在《文房四谱》中纸谱的杂说部分也有记载:“王右军为会稽令,谢公就乞笺纸,库内有九万枚,悉与之。桓宣武云:‘逸少不节。’”[3]40可见文人对待文房用具的态度是亦庄亦谐的[10]2,一面将其视为神圣不可侵犯的宝物,百般赞叹、倍加珍惜;一面又将其视为可与之亲狎的赏玩之物,与友嬉笑阔谈。此外,还有李公择夺墨、苏东坡骗砚等故事流传至今。这些本应是徇私枉法、偷盗坑骗的不齿之事,却被作为翰林轶事风谈至今,若暂且不论法理道德,则确不难看出文人们身上那种放浪形骸、从心所欲的生活态度。

以上风雅都产生于文人的顺境之中,文房鉴赏如同锦上添花,为衣食无忧的生活添上了书卷的雅气。而当遭遇人生的低谷、忍受志向的压抑或疾病的折磨时,友人送来的一个小小物件便足以发挥雪中送炭的功效,此时的鉴赏中则伴随着文人之间相互宽慰与勉励之辞。例如,周朴在范阳做官时,友人送给他一套纸笔,他即感动书曰:“范阳从事独相怜,见惠霜毫与彩笺。三副紧缠秋月兔,五般方剪蜀江烟。宵微觉有文通梦,日习渐无子谅篇。欲着不将两处用,归山闲向墨池前。”[3]49其中“独相怜”已经点明他此刻的精神窘境,友人此刻送来纸笔,一方面是宽慰他使其放平心态,韬光养晦,归山向墨池;一方面也希望他笔耕不废,以待来日。在段成式与温庭筠之间众多的书信往来中,也同样不乏困境之中寄以文具相互慰勉的言语。

品鉴类作品自西周发端,发展到魏晋南北朝,特别是唐代以后,参与的人越来越多。这与路成文所言的咏物文学在发展过程中经历的第二次转变相吻合,物从人类社会的参照物过渡为人本身的参照物,进而有了从阐理明道向感物兴情、托物言志的转变[4]。而这一转变在言志类作品中表现到了极致。

三、言志类:从托物到拟传

言志类作品在全部宋前文房四宝主题诗文中占比最低,仅13篇。除傅咸的《纸赋》外,其余作品都仅见于唐代,可以说是发展较晚的一类作品。

这类作品的写作以品鉴为基础,在品鉴文房用具形状特征和制造工艺的基础之上,将这些特征与人的品质相类比,甚至将这些对象进行拟人化描述。与前两类作品相比,言志类作品最突出的特征就是人的加入,北山逸老称之“寓巧趣于斯,寄才力气于斯,至若使不能言者能言,使不能动者能动,转非情为有情,起死物为活物矣”[11]1b。

最早的言志类作品是傅咸的《纸赋》,也被普遍认为是最早写纸的文学作品[2]。这篇晋代作品与众多唐代言志类作品并列一类属于特例,在同期的叙述类和品鉴类作品中自然有其独特之处。《纸赋》中写道:“夫其为物,厥美可珍,廉方有则,体洁性真。……揽之则舒,舍之则卷,可屈可伸,能幽能显。”[3]48与同期叙述类作品之区别自不必说,而与同期品鉴类作品之分别则在于描述纸形状和特征时的拟人化用词,包括“体”“性”“屈”“伸”“幽”“显”。“体”和“性”原是属于人的特质,而在这里,傅咸用“体洁性真”来指纸的雪白洁净和纯洁能书;“屈”“伸”“幽”“显”是人的身体动作,傅咸用它们来描述纸铺开和收卷的状态。这些拟人化用词即是“转非情为有情,起死物为活物”,仿佛纸如人一样,既有纯正的意志心灵,又有能屈能伸的气度雅量。这番移情,不妨理解为傅咸的自勉。

和中国古代众多托物言志诗歌一样,唐代的言志类文房四宝主题作品也是选取文房四宝的工艺特征来类比人的精神品质。韦充的《笔赋》称笔为:“进必愿言,退亦处默。随所动以授彩,寓孤贞而保直。”[12]7562与傅咸的《纸赋》一样,用拟人化的词语来书写笔的特征,其意在以笔的品质来隐喻自己推崇的人格志向。韦充此言与文人笔工普遍推崇的“尖、齐、圆、健”四种品质是可以相互映证的,笔锋尖利象征文心敏锐、直言善谏,笔毛齐整象征气质平易、修身律己,笔肚饱满象征心胸开阔、兼收并蓄,笔力弹健象征坚韧不拔、自强不息。张少博称赞砚为:“匪销匪铄,良金安可比其刚?不磷不缁,美玉未足方其质。”[3]35这是认可砚的坚硬,即象征做人应当朴实真诚、洁身自好。

在文人生存境遇的隐喻上,文房四宝的被使用对应文人施展才干的状态,而其待取材和被搁置则对应文人事业上的瓶颈期。白居易在《鸡距笔赋》中写道:“辍翰停毫,既象乎翘足就栖之夕;挥芒拂锐,又似乎奋拳引斗之时。”[3]22这种停笔时斜搁于笔山或砚上、使用时笔锋旋即显露的状态,正是暂不得志的文人对未来最好的期许。张少博的《石砚赋》写道:“当其山谷之侧,沉冥未识,韫玉吐云,怀珍隐德。及入用以磨砺,因人而拂拭,故能拊之类磬发奇音,对之若镜开新色。既垂文以呈象,亦澄澜而渍墨。”[3]35砚是一种坚硬、致密的特殊矿石,只有经过长期沉积或变质作用的岩石才有可能成为砚石。这就像文人在实现理想前,也要学会蛰伏和坚忍,才能炼就真才实干,最终一展宏图。纸和墨对于作品、档案的保存非常重要,需要有很强的防腐、防蛀功能,不用时藏于匣中不腐不坏,拿出来使用时依然顺滑、色泽如新,因此以纸和墨言志虽然不多,但就可见的作品而言,它们往往被用来表达如《纸赋》中“可屈可伸,能幽能显”的品质,不锋芒毕露,也不消极沉沦。

无论顺境还是逆境,在文人的内心始终有着永不泯灭的经世之心,同时有着强烈的道德自律意识,为了成就完善的人格甚至宁愿承受恶浊现实施与的所有痛苦和磨难。[13]心手相连,笔砚纸墨与文人生活最为相亲,不仅在品鉴层面超越了物质工具性而具备艺术审美价值,还在言志的层面进入了文人的精神世界。

唐代的言志类文房四宝主题作品中有一种作品值得注意,那就是以韩愈《毛颖传》为代表的寓言拟传体。《毛颖传》中借毛笔早期为皇帝所喜爱,而后因笔毛渐秃被皇帝废弃来比拟文人不得赏识的处境:“(毛颖)累拜中书令,与上益狎,上常呼为‘中书君’。上亲决事,以衡石自程,虽宫人不得立左右,独颖与执烛者常侍,上休方罢。……上见其发秃,又所摹画不能称上意。上嘻笑曰:‘中书君老而秃,不任吾用。吾尝谓君‘中书君’,今不中书耶?’对曰:‘臣所谓尽心者。’”[3]25《毛颖传》被普遍认为是以毛颖代指毛笔,即以人喻物,由毛颖的仕途经历暗喻毛笔被使用和弃用的过程,而结合韩愈的自身境遇则会发现,《毛颖传》最终又回到了暗示韩愈本人的命运上。在这篇文章的最后,韩愈明确地呼出“秦真少恩矣”来慨叹文人自身年老“不中书”和君王的薄情寡性[14]。以文房用具由用到废的过程来象征文人的边缘化境遇,至少在成公绥《弃故笔赋》中就已经发端,“力未尽而弃之粪扫,有似古贤之不遇”[3]21,后来韩愈笔下毛颖的命运也正是如此。

为文房四宝作传的并非只有韩愈一人,唐人文嵩更是为笔砚纸墨分别作传一篇,收录在《文房四谱》各谱,与韩愈的《毛颖传》在手法上有相似之处。他将笔砚纸墨分别封为管城侯毛元锐、即墨侯石虚中、好畤侯楮知白和松滋侯易玄光,叙述他们的仕途故事。与《毛颖传》重在讲述“以老见疏”不同,文嵩的《四侯传》重在凸显四侯的优良品质:管城侯“为人颖悟俊利,其方也如凿,其圆也如规,其得用也称旨”[3]28,即墨侯“器度方员,皆有边岸,性格谨默,中心坦然”[3]38,好畤侯“遇其人则舒而示之,不遇其人则卷而怀之,终不自矜”[3]50,松滋侯“颇有材干,雅淡清贞……通玄处素,其寿皆永”[3]61。除东汉李尤为笔砚墨作铭外,文嵩的《四侯传》是宋前文房四宝主题诗文中唯一一个专门为笔砚纸墨作传的系列,为文房四宝与文人人格品质建立了明确而系统的隐喻关系。

言志类作品发展到唐代出现的寓言体现象与咏物诗此时的面貌变化基本同步。李定广先生认为,寓言体的大量出现是中晚唐咏物诗发展的特征之一,这是“赋比兴结合体咏物诗”继杜甫之后在中晚唐的一个创新方向。[15]而如果从文房四宝本身的发展历程来看,上文已经提到笔砚纸墨逐步超越了物质工具性和艺术审美价值,进入了文人的精神世界。进入精神世界的第一个层面是托物言志,此时的人和器物是相分离的;而第二个层面则是人器合一,物是人的象征,人是物的生动呈现。从这个意义上看,此时的文房主题书写已经由客体叙述进入了主体感知。

关于这一点,我们可以在韩愈的另一篇作品《瘗砚铭》中看到更为明显的人器合一关系。在这篇作品中,韩愈介绍了文人李观和他的砚台的故事:“陇西李元宾始从进士,贡在京师。或贻之砚,既四年悲欢否泰,未尝废用,凡与之试艺春官。天宝二年登上第,行于褒谷间,误坠地毁焉,乃匣归埋设于京师。”[3]34李观自称这方砚台有“四年悲欢否泰”的感情经历,俨然已经将无生命的砚台纳入自己生命的一部分,因为这是与自己作为文人的生活最相亲的对象。

回溯引言中《文房四谱》的成书过程,其实苏易简辑此文房类书除了可以凭借客观上的便利条件,其主观上的成书动机还是源自文人内心深处对文房的精神皈依,正如徐铉在序中所言:“退食之室,图书在焉,笔砚纸墨,余无长物。以为此四者,为学所资,不可斯须而阙者也。”[3]2文房四宝不但是激扬文字、挥洒才华时的创作工具,更是温文儒雅、含蓄深沉时的心灵寄托,即一方面帮助文人实现兼达天下的理想抱负,一方面陶冶美好高尚的品节情操。历尽宠辱悲欢归来,笔砚纸墨已然融入文人的生命,成为他们忠实的精神伴侣。

四、结论

宋前文房四宝主题诗文兴于周代,经过1 000多年的发展在唐代呈现出繁荣的盛况。这些诗文在书写上各有侧重,叙述、品鉴和言志三类分别着眼于文房四宝的作用、工艺和人格意义,让文房四宝从器物文化、审美文化逐步上升为中国古代文人的精神与品质象征。三类作品的形成与发展,不仅是宋前文学体裁与风格流变的映射,也是文房四宝文化在社会历史发展中逐渐深化和完善的结果,其中不仅承载了古代匠人的巧手妙思和艺术精神,也凝聚了古代文人的历史沉思、生活意趣和人格修持。