动态的遗产策略:文化、经济、历史维度下的荷兰建筑遗产改造实践

2020-07-24朱恺奕

朱恺奕

[荷] 卡罗拉·海因

孙磊磊

一、荷兰遗产话语的发展和转变

遗产是一个高度可塑的概念,并随着社会环境的演进而不断变化,其实质和意义也随着社会发展进程被一次次重新定义。地处欧陆,受时代浪潮和周边国家意识形态的影响,荷兰对文化遗产系统性的关注起步于19 世纪后半叶。在这个时期,文化遗产保护经过超过一个世纪的发展,已经立足于各国家自身的文化背景之上,形成了个性鲜明的不同流派。在各流派的激烈碰撞和融合中,工业革命的到来同样给当时较为保守的遗产保护理论和方法带来了巨大的冲击。“革命”推动了产业科技的进步,但是同时,历史建筑作为旧时代统治权力和“腐朽”观念的象征,也遭受到不同程度的破坏。在荷兰,为了对抗腐朽的文化和权力以及获得大量可被开发的土地,无数有价值的历史建筑于19 世纪被拆除。面临这样一个城市发展和遗产保护的转折点,如何协调城市扩张和遗产保护的关系就成为一项全国性的任务。荷兰史学家、律师、社会活动家维克托·德斯图尔斯(Victor de Stuers)在这段特殊的历史时期身先士卒,带领了一批志同道合的志愿者多次奔赴历史建筑的拆除现场,试图减缓它们消亡的速度。这也成为被众人所认同的、荷兰建成遗产保护的开端。通过30 年(1903—1933 年)的努力,从业者们根据调查成果于1933 年汇总出“省级荷兰艺术和历史古迹名单”(Provincial List of Dutch Monuments of Art and History)。 自19世纪后半叶起,遗产保护的理论和实践在荷兰发展了近百年,才逐步被大众所认可,并在立法层面受到国家的重视。这场旷日持久的遗产运动极大地加强了荷兰社会对于历史建筑的关注,该名单也成为在荷兰遗产保护立法后,对遗产进行登录的重要参考依据。[1]值得一提的是,期间荷兰于1903 年设立国家委员会(National Committee),并任命荷兰著名建筑师皮埃 尔· 库 贝(Pierre Cuypers)为 该 委 员会的负责人。这项举措在无形中奠定了建筑师及其个人身份在整个荷兰遗产保护体系中的重要地位,并保证了该群体在介入历史建筑保护项目时的主导作用。专业人士领导下的共同努力和系统化的研究最终促成了荷兰的遗产保护部门(Netherlands Department of Conservation) 于1947 年正式成立。政府也在1961 年立法,颁布了第一部全面的与遗产相关的《纪念物和历史建筑法案》(Monuments and Historic Buildings Act 1961)。

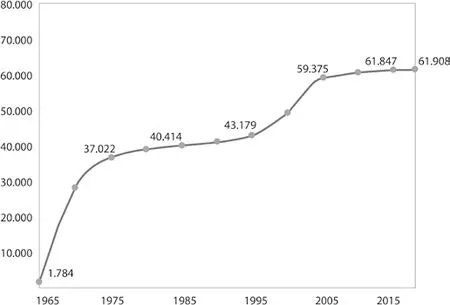

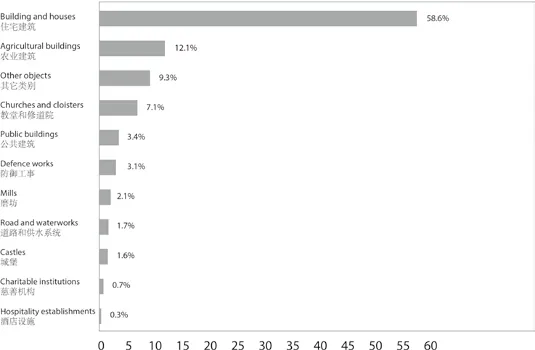

立法体系的建立和发展,在推动登录建筑和古迹保护实践在荷兰逐步规范、完善的同时,也带来了诸多现实问题。在全球遗产语境的发展中,荷兰历史建筑保护从业者也试图为这些在动态变化中有可能面临衰败困境的历史建筑寻求新的出路。自20 世纪60 年代开始,受二战创伤的影响,被收录在荷兰国家古迹和历史建筑登录名单(Dutch National Register of Monuments and Historic Buildings)中的遗产数量逐年递增。截至2018 年底,被收录的遗产高达61908 处(图1)。[2]其中,超过90%的建筑都是广泛分布于各地的公用民用建筑(图2)。对于这些公用、民用建筑来说,登录体系所带来的“荣誉”在20 世纪初较为保守的遗产语境里也同时为它们套上了“枷锁”,既限制了这些历史建筑转型的可能性,也削弱了它们与飞速前进的现代社会的联系。除了原始建造材料的损耗和衰败,人类生活方式随着科技进步而产生的改变,也使得许多历史建筑不再符合现代生活的需求。因此,在遗产话语演进的过程中,在澳大利亚和北美的一些地区也出现了被广泛运用于当代的适应性改造(adaptive reuse)策略,以应对日益显著的对于遗产现代性的需求。20 世纪末的遗产话语爆炸带来了“现代纪念物悖论(modern monument paradox)”。现代纪念物不但可以被理解成现代遗产本身,也可以通过使历史建筑在现代社会中发挥可持续的、惠及后代的功能而被赋予更丰富的内涵。[3]虽然,包括改建、重建、拆除等看似激进的策略,都被国际古迹遗址理事会(ICOMOS)澳大利亚国家委员会纳入了《巴拉宪章》的内容[4],但从某种意义上来说,这些开放的策略与传统的遗产保护原则却存在着不小的冲突。包括于1994 年在日本通过的《奈良真实性文件》,在挣脱开欧陆遗产话语的前提下,其出现也是为了延伸真实性原则在非物理层面的意义,以丰富遗产实践的可能性。[5]由此可见,无论遗产概念本身(包括其内涵和范围),还是与之相关的保护实践策略,都是在不断变化中逐步被社会接受和认可的。受地理地质条件、经济文化背景、历史发展进程等诸多因素的影响,国际公认的文件在不同地区都会被当地政府、学者、公众释义为符合当地需要的、方便实际操作的具体内容。长期承受来自恶劣自然环境的锤炼,荷兰的文化内核则主要反映在主动积极的创造精神以及与生俱来的危机意识两个层面。这样的群像特征折射在遗产保护的实践中,也表现为实用性与创新性并置的理念和策略。

二、荷兰语境下的遗产活动对全球遗产话语转变的影响

图1:1965—2018年间荷兰被登录建筑的数量变化曲线图

图2:截至2018年底,登录遗产名录中各类建筑在历史文化遗产总数中所占比例

自1961 年立法以来,荷兰的从业者乃至全社会在遗产问题的研究和发展上颇有建树,也对推动整个世界遗产话语的进步有着不可忽视的重要作用。立足于本国文化,应对轰轰烈烈的全球化浪潮和现代革命,两起标新立异的事件或多或少地反映了荷兰在遗产保护中多元包容、与时俱进的文化特征。无论是1975 年签署的《阿姆斯特丹宣言》,还是1990 年在艾因霍芬(Eindhoven)成立的DOCOMOMO 国际组织,都是为了积极应对愈来愈快的经济、技术、文化、艺术、科学的发展,以及正视和解决城市扩张对建成遗产所造成的正面或负面的影响。

1975 年《阿姆斯特丹宣言》的签署是彼时欧洲建筑遗产年最重要的事件。此次大会全面考虑了建筑遗产的文化价值、教育意义、公众参与度等方面的因素,强调以及明确了诸多要素。[6]其中最突出的贡献在于,大会提出并通过了关于“整体性保护”(integrated conservation)的概念。“整体性”包含两方面的含义:其一,大会成员认为建筑遗产的内容不仅限于卓越精美的建筑单体本身,还包括与其相关的周边环境,这种环境小至一个街区,大至一个乡村甚至城镇所处的具有历史文化意义的区域;其次,建筑遗产保护须同时关注物质和非物质层面的双重价值。在改造中,参与者除了要考虑保留建筑有历史、文化、美学价值的片段(包括立面、屋顶等),而且要符合时宜地,强调该建筑在不同历史时期的使用价值以及其对人类社会发展不可忽视的推动作用。同时,基于对“整体性保护”的考虑和对长远发展的野心,大会成员认为随着时间的推移,当代建筑终有一天也可能成为遗产,而在此之前,人们应该在设计、施工、建设的过程中秉承信念,营造出历久弥新、可长久屹立于历史长河中的建筑,以达到可持续发展的目的。进入20 世纪,长久以来,建筑师都因其身份立场的不同,被尴尬地排除在历史建筑保护改造的力量之外。人们似乎更愿意承认,寻找出应对建成遗产的策略是遗产专家的事情。该宣言的提出,不但让建筑师在遗产话语的闭环里找到了自己的一席之地,也为历史建筑的改造打开了新的局面,承认了现代性对遗产改造的积极影响以及建筑本身随着时间推移而成长流动的价值属性。

此外,基于对现代建筑有朝一日也会成为历史文化遗产的信心,DOCOMOMO(Document and Conservation of the Modern Movement) 组 织于1990 年在荷兰艾因霍芬成立。DOCOMOMO是“现代运动记录与保护”的缩写,旨在强调和记录有价值的现代建筑,并将信息传递给与建设相关的部门和专业人员。第二次世界大战结束后,荷兰许多城市都被夷为平地、百废待兴,正因为此,城市中存留有大量建成于20 世纪中后期的建筑。虽然大部分欧洲国家已经在文物古迹的保护问题上达成共识,但现代建筑的保存和保护却由于保守派的偏见而面临较大的生存难题。意识到这一事态的严重性,荷兰当局在国家层面和地方层面分别成立了隶属于各级政府的遗产评估委员会。[7]在各个涉及历史建筑改造的项目获得动工许可之前,国家和地方政府可以根据该建筑的登录级别要求业主提交文化价值报告,并对其进行评估。[8]每个委员会中,除了包含一位长期任职于政府部门的组织者外,评估委员会成员主要由景观规划设计师、任职于政府职能部门的建筑师、地方居民等组成。由于每类身份只会有一人被选中加入委员会,这样的组织架构不但可以保证方案实施前,利益相关各方势力、权力的平均分配,也可以保证高效无误的信息交流和沟通。这一构架的存在充分地发挥了个体在历史建筑改造中的作用,真正落实了公共参与的平等共生理念。

这两件对于世界遗产话语都有推动意义的事件,除了体现出荷兰人与时俱进的创造精神和危机意识外,也反映出他们善于沟通的群像特点。这样一种善于沟通协商的特点,不仅体现在人与人的沟通上,也体现在人与自然、人与环境、人与历史等诸多关系的沟通之中。这种立足于实际、放眼于未来的关于遗产复杂性的探讨、革新和创造,之所以能够自然而然地发生在荷兰,很大程度上和其由来已久的“圩田模型(polder-model)”以及由此形成的宽容性社会密切相关。[9]作为典型的低地国家,荷兰独特的自然地理条件和常年泛滥的洪水迫使人们居安思危,拥有强烈的生存意识。伴随这种与自然环境、城市发展协同共生的理念,面对二战后激进的、由工业化和全球化主导的城市重建,消除历史痕迹的风险在荷兰也理所当然地引发了关于“如何对待过去的建筑和城市纹理”的问题和讨论,形成独树一帜的遗产保护话语体系和操作策略。

三、荷兰独特的空间规划政策及其对遗产保护实践的意义

受《阿姆斯特丹宣言》和DOCOMOMO 的影响,荷兰政府于 1999 年正式颁布了 “Belvedere”空间规划政策,对历史文化遗产的保护和再利用有着革命性的推动作用。[10]该名为“Belvedere”的荷兰语概念,同时包含英语里“保护”(conservation)和“发展”(development)的双重含义,被翻译为“通过发展进行保护”(conservation through development)[11]。 实际上,该“通过发展进行保护”的国家政策也是对于早前颁布的“文化政策(Cultuurnota,1997—2000)”和“建筑政策(architectuurbeleid,1997—2000)” 计划目标的详细阐述。其核心目标认为:历史文化身份的意义将在城市空间布局中发挥越来越重要的引导作用,而国家政府应该为保证历史文化身份在设计中的充分发挥,创造优质的利好条件,以此强调历史文化价值在空间规划设计层面的重要意义。在这里,设计者们必须仔细审视文化身份所蕴含的多层意义。“Belvedere”政策主要涵盖了六个方面的内容,包括:其一,人们对于历史环境的认同感和参与感是不断变化的,这需要设计者为历史文化遗产在城市或地区个性化的发展中找准定位,并充分发挥它们在引发城市居民情感共鸣中的纽带作用[12];其二,受全球化的影响,人们生活在一个边界愈发模糊的时代,这种由跨区域交流带来的文化融合和互通则要求荷兰本土设计师在进行空间规划设计时保留城市景观和建成环境中独特的历史性元素,以确保国家固定文化身份特征的内容在多元文化的冲击下依旧可以被巩固和延续;其三,和历史建筑有关的一切都是关乎延续性的问题,从教育的角度来看,为青少年一代树立正确的历史观,让青年人坚定历史文化遗产的非凡意义,对城市的可持续发展有着重要的推动作用;其四,在制定空间发展策略时,设计师需要意识到历史文化遗产在时间长河中的纽带作用,作为过去的终结和未来的起点,历史建筑可以成为设计灵感的来源并起到承前启后的作用;其五,荷兰作为农业大国,其农业生产规模的不断扩大限制了城市景观的发展,但同时,农业景观和城市景观之间也存在一定的流动性和共同性,为了维护整体景观带的完整性,设计师需要在其中寻求平衡,充分保护和挖掘古老景观的生态和美学价值,维持区域的多样性发展;其六,历史文化元素对娱乐和旅游业的发展有着强烈的带动作用,利用好历史建筑也会为区域带来良好的经济利益。结合文化认同感、国家身份、教育、创新来源、景观多样性以及经济效益六个方面的内容,使得“Belvedere”政策在提出时,就得到了住房、空间规划和环境部门,农业、自然管理和渔业运输部门,公共工程和水资源管理部门,以及教育、文化和科学部门,四个不同的国家职能部门在立法层面的认可。对于历史建筑的更新改造而言,“登录建筑”的名目不再是唯一衡量改造策略和措施的标准。诸多参与者在实践中,更多的是要考虑在“Belvedere”政策框架下,如何通过保护改造策略实现历史建筑在以上六个维度中的价值。这种令人耳目一新的遗产观由于其前瞻性和可操作性在荷兰被广泛使用。该则由国家颁布的法律法规一方面有效地预防了历史建筑在城市发展中可能遭受的破坏,一方面保障了个人的创作理念在具体实践操作中可以被充分地表达和落实。在这种前提下,许多荷兰设计师都试图在遗产改造的过程中,通过寻求建筑新功能、新材料、新组织架构的方式,最大程度地激发原有历史景观、房屋和场地在改造设计中的价值,从而建立一种可延续的、动态的建筑叙事。

四、动态的遗产策略:以荷兰建筑遗产改造为例

荷兰的城市发展和其典型的宽容性社会特征在遗产领域表达出的是一种更具活力、更关注于变化本身以及寻求可持续发展的综合的保护策略。立法层面对于“Belvedere”概念的认可,很大程度上促使荷兰本土的遗产保护从业者们在实践中更多地考虑历史建筑自身动态的“身份(identity)”问题,而不是执着于传统意义上对于遗产“真实性(authenticity)”的追求。自适应性改造策略兴起之初,遗产转型的理念就以后来居上者的姿态传至欧洲和全世界,并愈演愈烈。天性包容的荷兰人迅速地吸收了这样一种先进开放的观念。20 世纪90 年代以来,以Mei、KAAN、MVRDV、Mecanoo 和Group A 为代表的荷兰本土知名建筑事务所和明星建筑师抓住机遇,拥抱与历史叙事相关的建筑设计,并逐渐开始在众多遗产改造的项目中掌握话语权。然而,适应性改造策略并没有因此而收获大众或遗产专家的高度赞扬:一些现象表明,该策略从某种程度上变向地成为投资商和明星建筑师们集体狂欢的手段,是为达到项目推广目的而使用的“遮羞布”。以中国现代遗产的实践为例,类似于上海建业里改造、巨鹿路888 号重建等的备受争议的项目在一段时间内层出不穷,也相继遭到有关部门勒令整改的通知以及社会大众的不满。种种迹象正暗示了历史建筑改造在实际操作中所面临的困境。早在1957 年,意大利修复专家切萨雷·布兰迪(Cesare Brandi)就提出,在遗产保护修复中关于“怎么办”的实际问题显然是更严峻的。[13]事实上,由于现代遗产建筑的特殊性和争议性,在二战后几十年的讨论、实践与批判中,遗产专家们的目光依旧聚焦在“为什么”而不是“怎么办”。一直以来,关于现代遗产保护和改造的问题都停留在解释此类遗产重要性的节点上,并且浪费了太多笔墨和时间在阐释现代遗产和历史文化的关联性上。如此教条的发展步调不但导致真正亟待规范的操作层面的问题被忽视,也催生出众多看似“百花齐放”的不可逆的 戏剧性后果。

荷兰的遗产保护改造实践者认为,在遗产改造中,建筑设计、文化价值和先进技术三足鼎立,缺一不可。[14]抛开集体狂欢的念头,在这种情况下,如何让建筑师有效地融入现代遗产改造实践,建立遗产专家、城市居民、环境专家、工程师等都认可的遗产叙事闭环和统一话语就显得尤为重要。着眼于遗产保护改造,建筑师作为提供设计方案的主体,需立足当代,调动自身资源和优势,以中间人的立场和过去及未来进行沟通,和各个专业、各个领域的参与人员进行交流。这种演变或遗产运动的本质不仅仅关乎建筑设计本身,还旨在建立设计师与遗产保护专业人士,以及整个社会之间的密切关系。“整体性保护”的概念被提出后,荷兰遗产学界对于全球化、资本主义、后殖民主义等现象的反思推动了动态遗产策略的产生。对于所有遗产而言,无论人们试图用何种意义去诠释它们卓越的价值,这样的价值认知都是根植于其所处的特定时代和环境之下的。某种价值认知的形成与其所处的地理环境、经济条件、社会文化等诸多要素密切相关,也在很大程度上处于一种随时会变化的活跃的状态之中;同时,虽然处于相同的时代,但每个人都受不同教育背景和各自宗教、政治立场的影响,这也导致“遗产”不会成为所有人的遗产。早在18世纪末期,人类就开始借用他们所处时代的意识形态赋予历史建筑和文物古迹在社会中脱颖而出的地位和权利。因此,无论对于历史文化遗产的价值判断还是相对应的策略方法,关于遗产的诸多问题都不是一成不变的,只有时间才能给出最终的审判。结合荷兰“Belvedere”国家政策和国际宪章的主要内容,下文将荷兰建筑师对历史建筑的保护改造实践诠释为三种主要策略:动态的文化策略、动态的经济策略以及动态的时间策略,以此阐析动态遗产策略在当代社会的实现,及其对于现世和后世的实际意义。

1.动态的文化策略

动态文化的概念涉及两个维度的内容:一方面,随着时代和社会的向前发展,各地本土文化和传统思维方式所包含的内容不断更迭,形成连贯的文化叙事脉络;另一方面,频繁的跨国交流和人口迁徙所引发的同一片土壤中各种背景和认知的相互碰撞,形成了由点及面的丰盛文化内涵,扩充着人们对于文化内容深度和广度的认知。从某种意义上来说,这种流动的“文化”是社会复杂性所带来的人类动态“身份”的具体表达。全球人口流动变得日益频繁的21 世纪,为多元社会和多元文化的形成带来契机,也预示着同一区域内不同文化族群的形成和他们动态身份的建立,这也给遗产活动带来诸多可能性。由此形成的动态身份的概念也伴随后殖民主义、全球化等议题的日益白热化,在许多国际宪章和文件中被提及,并得到了联合国教科文组织的认可和普及。那么,当落实在具体实践中,由于文化或身份感的抽象性,建筑师是否能够通过对历史建筑的改造向公众传达这样一种多元文化和国家身份的概念,就很大程度上取决于使用者在使用时的直接感受。换言之,对建筑遗产进行改造的目的在于突出该建筑在特定社会环境中与人的互通关系:一方面在于通过建筑本身向外“传达”文化的意义,另一方面则在于作为容器从外部“接收”并融合多元文化的内容。

在诸多建筑类型中,博物馆建筑由于其自身特定的历史文化价值和场馆内所能容纳的信息,被认为是与文化具有最紧密联系的一种建筑类型。以荷兰阿姆斯特丹国立博物馆(Rijksmuseum)为例,该历史建筑始建于1885 年,由荷兰著名建筑师、上文中提到的第一任荷兰遗产国家委员会负责人皮埃尔·库贝主持完成。该建筑作为阿姆斯特丹曾经的南大门,历经百年沧桑,因其特殊的地理位置、社会身份,承担着表达国家形象和承载文化积淀的重要使命。20 世纪,该博物馆基于展陈的需求历经多次修复改造。遗憾的是,这些修复改造不但使得游客参观动线变得复杂,也让建筑整体环境变得沉闷压抑。1999 年后,伴随着“Belvedere”政策的推行,荷兰人对建成环境有了不同的思考——回归本心并立足国家发展的根本,以一种多元包容的整体视角去考虑每一栋历史建筑在区域环境中应该扮演的角色和产生的作用。基于此,在21 世纪新一轮的十年改造中,撇开材料新旧、展陈秩序等细枝末节的问题,建筑师对博物馆整体的循环系统(包含大厅、展厅及后勤)进行了重大调整。改造后的国立博物馆不再是传统意义上储存展品的固化容器,而是变成了一处综合性的集会场所,一扇对外展示的媒介窗口,一个足以容纳大量游客的文化传播机器。其中,由于博物馆下沉入口大厅优越的可达性、开放性和可观察性:一方面,它为在内部参观的游客提供了一个文化碰撞、交流集会的场所;另一方面,也为在城市内匆忙行走和骑行的市民提供了一处可供视线停留、身体驻足观望的场所,使得国立博物成长为一个真正的容纳多元文化和多样生活的“容器”(图3、图4)。

图3:阿姆斯特丹国立博物馆入口大厅以及游客集会场所

图4:位于阿姆斯特丹国立博物外部的城市南大门街道和街道上的行人

相比于20 世纪的改造中更专注于专业修复和针对单一功能场地升级的做法,当下以吸引人群、创造集会场所为目标,强化文化建筑的社会效应为核心的理念正在以一种强势的姿态渗入博物馆类历史建筑的修复改造中。[15]阿姆斯特丹国立博物馆的成功转型给类似改造提供了新思路。又如,在2014 年对贝尔拉格(Hendrik Petrus Berlage)设计的海牙艺术博物馆(Kunstmuseum Den Haag)进行改造的项目中,建筑师乔布·鲁斯(Job Roos)以保留贝尔拉格的最初设计遗产、尊重现存状态为出发点,重新设计了原本空旷的中庭空间。全玻璃结构的屋顶为原来的博物馆增加了700 多平方米的面积,这里可作为集会空间、咖啡厅、休息厅、多功能展厅,以满足现代社会更加丰富多元的空间需求(图5)。[16]同样,作为具有纪念性意义的公共教育建筑,荷兰代尔夫特理工大学建筑学院(Bouwkunde)在2008 年大火之后选择的改造策略与博物馆类历史文化遗产群体有异曲同工之妙。MVRDV 事务所作为五家参与改造的公司之一,充分利用这栋历史建筑的合院空间,在加盖透明屋顶形成室内空间的同时,并没有为新形成的超大空间设限并进行具体的空间划分。设计师们提倡流动的、复合的、激发偶然性的空间质感。醒目的橙色阶梯一方面为大中小型讲座、研讨会提供了复合型场所;一方面意在突出学生作为学院主体,强化其高于教师群体的主导性身份特征(图6)。[17]换言之,在该栋历史建筑改造之初,建筑师就已经充分考虑到学校作为文化传播的载体在整个遗产体系中不可或缺的、对于下一代的引导作用。历史建筑以及众多文化遗产由于其年代特征,常会被年轻一代所忽略。《阿姆斯特丹宣言》强调,遗产的价值只有被年轻一代所认可才有可持续发展的可能性。代尔夫特理工大学建筑学院在系馆改造时所暗含的动态遗产策略,充分地向年轻学生展示了纪念性建筑活泼多元、开放现代的丰富性,并让他们通过切身体验认可遗产在现代生活中的积极作用,愿意与之产生互动。

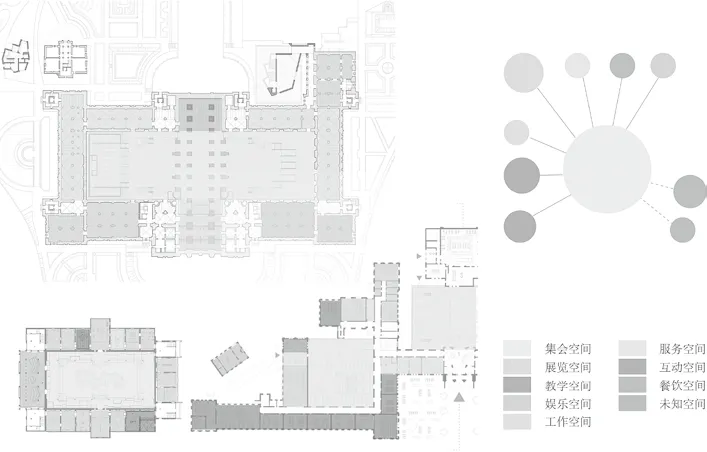

综合考察这三则案例,不难发现其中有许多在改造设计层面的共同之处。成体系的公共历史文化遗产改造策略已初现端倪:其一,设计师试图在同维度的平面空间内利用原有的合院空间围合出集会场所,以扩大公共活动空间在整体建成环境中的范围,为文化的碰撞和交流提供可能的场所;其二,从三幅平面图中我们不难发现,每一个改造后的历史建筑内,由设计师重新营造出的集会空间由于其在平面中不容忽视的超大比重,有着引导人群、吸引人群、聚集人群、实现多元文化融合的作用;其三,尽管博物馆类建筑和教育类建筑在功能配置上有所区别,在实际改造中,一旦集会场所在空间中的主导地位被确立,功能性房间的分布即可围绕该集会中心展开、扩散、延伸,并根据实际操作中的需要,对每个房间的功能进行灵活的调整(图7)。随着时间的向前推进,每栋历史建筑都必然会一次次地面临需要进行功能结构调整的局面。而这种重点突出却功能配置灵活的改造策略,为后续的修复改造实践提供了良好的物质基础。除了物理层面的意义,这些改造设计案例也传达出一则关于文化营造的内容,即:文化不会凭空产生,它必然发生于人群之中,不管是思想与思想的碰撞,还是内容与内容的交织,都偶发于某个场所中并为新的主流思想的产生埋下伏笔。这也是为什么,以发展为目标的荷兰建筑师在制定遗产改造策略时,会充分强调公共集会空间的营造,并以此丰富建筑遗产的历史文化内涵,以发挥其承前启后的纽带作用。

2.动态的经济策略

图5:海牙艺术博物改造后的中庭空间

图6:荷兰代尔夫特理工大学建筑学院橙色大厅,由MVRDV 建筑设计事务所设计

图7:为营造多元包容的文化氛围而采取的设计策略在阿姆斯特丹的国立博物馆(Rijksmuseum)、海牙艺术博物馆(Kunstmuseum Den Haag)以及荷兰代尔夫特理工大学建筑学院平面的比较

荷兰地少人多的先决条件,让公众普遍具有强烈的危机意识,并充分认识到由于土地资源稀缺而导致的房屋供不应求的社会环境。随着后工业时代的到来,大量建造于20 世纪初和19 世纪末的工业建筑及其相关产业都已不再适应现代社会的发展需求;此外,作为农业大国,荷兰拥有全球最先进的高效农业和精准农业技术,传统的农舍、磨坊、农副产品制造工厂不再被现代社会需要;同时,随着科学技术的进步和发展,具有浓重象征意义的宗教建筑也逐渐在社会活动中丧失其本来的文化意义,被空置甚至摒弃。但教堂、塔楼、宫殿等具有强烈符号性质的历史遗产,在其被创造期间曾受到全社会的高度重视,即使不再具备强有力的社会凝聚力,它们也在建造之初就被赋予了与生俱来的、无法被忽视的美学价值。因此,除了简单的拆除、舍弃,如何合理地利用大量的闲置厂房、农舍和符号性建筑,在21 世纪也成为荷兰政府进行空间土地规划时需要郑重考量的因素。来自荷兰晋东环保公司(Witteveen+bos)的工程师研究发现,通过保护和改造遭受严重威胁的历史建筑可以获得远比投入更巨大的收益。[18]即使是针对普通历史建筑的修复改造,这样长远的经济效益也可以体现在其使用价值、娱乐价值、社会价值以及建筑本身具有的遗产价值等方面。

和修复专家不同,为了长久的经济效益,建筑师在改造时会更多地考虑当今社会的现实需求。在荷兰著名的芝士之都豪达(Gouda),城里原有的芝士工厂虽然不再发挥旧时生产和仓储的作用,却被列入了国家遗产名录。为了充分发挥芝士工厂在21 世纪的作用,荷兰设计事务所Mei Architects and Planners 联合白房子发展战 略 公 司(White House Development)对建筑遗产进行了改造设计。建筑师对旧芝士仓库中的部分元素进行再利用,保留原本房屋结构并增设玻璃屋顶,将两栋原本独立的芝士工厂联通,形成中庭,也保证了可以将充裕的光线带入改造后的空间。这样的策略不但有效地解决了使用舒适度的问题,也通过对自然光线的引入实现节能的效果。建筑改造整体策略上的节能环保导向,以及设计师对城市记忆及其卓越历史价值的刻意营造,进一步吸引了大量民众对项目后期经营的关注,为实现经济收益和良性运作提供了基础。[19]在整个改造过程中,最令人耳目一新的部分就是在单个户型设计中引入了小业主的参与。受遗产保护等级的影响,改造设计必须使工厂建筑立面保持原有的式样。因此,在Mei 提交的方案中,改造后的52 户公寓大小、形式各不相同。考虑到无法提供统一的户型单元设计方案,以及在改造过程中可能会遇到的诸多限制条件,项目提供给各业主自主参与设计的机会:所有业主在购买公寓后,都可以与Mei 事务所一起为自己的家庭量身定制理想的生活方式及空间方案(图8)。[20]由于采用了将合作设计和房产买卖同步进行的遗产改造策略,从芝士工厂还是一处闲置厂房开始到52 套房屋售卖一空,只经过了3 个月,良好地推动了项目的健康发展。在项目进行的过程中,来自Mei 的设计师和战略公司,打破了人们的固有观念,使他们不再简单地认为“改造设计只是单一的建筑师的工作”。通过充分发挥历史建筑未来使用者在改造策略中的主观能动性,调动每一个参与者的创造精神和团队合作的沟通能力,建筑师才算是在其中真正起到了连接历史建筑过去、现在和未来的纽带作用。

如果说老旧的工业遗存还具有一定的现代性,那么作为传统宗教仪式空间的教堂在面对转型时,则面临着更大的挑战。“伯尔纳之门” 医疗保健中心(‘De poort van Borne’ Healthcare Center)改 造项目的实施开始于2016 年。尽管该项目由Reitsema & partners architects(RPA)公司主持设计,并由Key2 施工管理公司(Key2 Bouwmanagement)负责整体建设统筹安排,但在两年的改造过程中,Key2 并没有指定任何固定的供应商或分包商。这就意味着,施工团队和设计师即使在非常后期的改造阶段也可以添加或者修改许多重要的设计内容。这种设计和施工同步进行的改造策略为该医疗保健中心创造了许多惊喜:首先,由于产生于短期内的简短沟通具有良好的可控性,因此可以保证施工准确无误地进行,从而缩减建造中不必要的开支;此外,富有弹性的工作环境,为设计师、供应商、施工单位提供了发挥想象力的空间,这种想象的丰富性不但在改造中加强了建筑的美感,更为改造后呈现出缤彩纷呈的效果提供了先决条件;同时,该医疗保健中心的物理治疗师认为,改造元素丰富且活泼的风格使得这座老教堂成功转型为一处绝佳的疗养之所(图9)。[21]在大部分的改造实践中,受功利主义和唯结果论的影响,人们愈发认为历史建筑改造是一个点到点的过程,从而只关注改造前和改造后的结果呈现。但是,如果参与者充分认识到时间、空间的流动性和建筑叙事的连贯性,就应该可以理解每一个决定和操作流程都可以对最终的结果造成不可逆转的影响。因此,动态的遗产策略不应仅仅体现在变化的结果上,更应该落实在改造的过程中,体现在利益相关者积极的参与感上,多方有效简短的沟通上,以及受灵感启发并付诸实践的创造力上。

图8:Mei根据业主要求设计的住户单元内景

图9:“伯尔纳之门” 医疗保健中心改造后的内景

动态的经济策略提倡的是双线并行的操作方法:实现短期利益与长效周期的经济共赢。在历史建筑改造设计的过程中,建筑师的方案常常会由于各种各样现实原因的限制而遭遇瓶颈。从以上两个案例分析中可以发现,除了设计事务所外,具有良好沟通能力的战略管理公司,也在改造项目的实施中起到了保驾护航的积极作用。其中值得借鉴的策略包括:其一,不给个体的能力范围设限,并为他们的有效沟通提供平台。事实上,伴随着众筹共建概念的普及,以个人或小型群体为主导的现代遗产改造案例越来越多。从短期利益出发,这种动态的经济策略大大减少了开发企业或个人的投资风险,缩短了开发周期。其二,从预见风险的角度出发,将不利条件转换为适合长远发展的有利条件。例如,设计师在芝士工厂改造的过程中引入未来居民参与设计,从而解决了因保护等级高而限制严格的难题。只有从一开始就存留危机意识并与危机共生,才可以在面临困境时,真正落实可持续发展的理念,在遗产改造项目中将建筑自身的历史价值与其所处的社会价值相融合。其三,对于经济效益的计算和衡量应发生在整个改造项目中,任何简短有效的沟通而带来的成本缩减都应该受到重视。此外,历史建筑改造的成功可以提升区域土地经济的价值,据不完全统计,荷兰境内具有历史价值的建筑物和周边环境,其地价相比于普通区域有高出约15%的经济价值。[22]动态的经济策略不仅关乎某一个项目上的短期收益,也关乎一栋历史建筑或者一处历史遗迹的改造对于整个社群发展的推动作用。

3.动态的时间策略

谈及遗产,人们往往倾向于理解和接受这个群体已存在的、怀旧的历史价值。然而在《阿姆斯特丹宣言》中,大会成员们明晰地提出“今天的新建筑将是明天的遗产”的理念,这令当代建筑设计和施工建造获得挑战与机遇兼具的立场与机 会。[23]在我国现有的遗产保护体系里,相当一部分建造于20 世纪中后期的现代建筑也被列入了遗产名录的范畴,例如上海的曹杨新村、金茂大厦、南京西路建筑群等。受制于建造时代工业技术和周期的影响,我国许多被列入遗产名录的现代建筑,都无法长久地、可持续地屹立于瞬息万变的大都市景观中,这也给历史文化遗产改造更新带来了诸多难题。一直以来,荷兰的设计事务所给世界带来的印象是抽象而前卫的,无论是OMA 设计的中央电视台总部大楼,还是MVRDV 设计的天津滨海图书馆,都给观者带来强烈的视觉冲击。然而,根植于荷兰本国土壤,在面对不断变化的城市环境时,深刻地认识到历史的流动性,依然有一派建筑师更多地表现出严谨而慎思的设计理念。

图10:荷兰最高法院以及周边的历史建筑和环境

图11:Mecanoo事务所为荷兰最高法院设计的概念方案

图12:MVRDV 事务所为荷兰最高法院设计的概念方案

位于海牙的荷兰最高法院重建于2012 年,在建造之前,多家事务所参与了2011 年该项目的设计竞赛。最高法院地处海牙老城中心,与众多历史建筑毗邻(图10)。由于周边层次丰富的历史环境,以及最高法院自身庄严肃穆的场所精神,参与竞赛的三家建筑事务所KAAN、MVRDV 和Mecanoo 都尽可能地采用明晰克制的体量和持久度高的材料来烘托法院庄严肃穆的气氛;为了兼顾建筑主体与周围环境的交流,晶莹通透的玻璃材质也成为设计的重要元素。Mecanoo 事务所联合Heijmans 工程公司设计出适应性强的粗犷结构,旨在应对时代的变化以及愈发严格的行业标准,并考虑到建筑在未来的使用及其变化的灵活性(图11);MVRDV一改往日追求炫目趣味的形式理念,仅从层叠交错的水平体量与严谨格构的竖向构建中寻求历史环境中新建筑的存在样貌(图12)。建筑师的共识是,身处这样的城市环境,该建筑不仅要在建成后的近5 年内大放异彩,还需要承受历史的洗礼并在50 年内甚至更久远的时间中依旧能合时宜地发挥作用,高效地为现在和将来的使用者服务。[24]KAAN 事务所的方案能最后从众多设计中脱颖而出,除了上文提到的共性因素外,更在于建筑师对“消隐感”以及“呼应关系”的营造和把握。整个建筑优雅自立,与街区低调悠远的历史气息相得益彰。设计师运用大面积的落地玻璃,令外部街道与内部空间自然过渡,玻璃的透明性使得室外环境投射在室内的墙面、地面,也削弱了建筑体量在场地内形成的割离感(图13);通透的玻璃立面与街道树木同高,烘托出建筑与现存树木列阵的对话;精心的建造和材质的选择进一步明示新建筑在历史环境中的态度(图14)。设计师不但充分保护和挖掘了原有场地中具有历史价值的城市景观,而且将其巧妙地融入设计,创造了一个新的城市节点:一方面,这个节点作用于空间,与现存的历史建筑、景观、雕塑和场地共同营造出新的城市秩序;另一方面,该建筑的出现也象征着一个新的时间节点的诞生。KAAN 的设计师认为,历史不是一个绝对的概念,而是一个相对的概念。他们的设计不但可以承接起周围历史文化遗产带来的厚重底蕴,也在为未来创造新的值得被铭记的历史闪光点。

图13:消隐于周边环境中的荷兰最高法院

图14:玻璃立面以及与之同高的历史街道树阵

对于建筑师和遗产专家而言,时间是一把双刃剑。一方面,人类无法抵抗由时间带来的建筑自然衰亡的事实;另一方面,层次丰富的历史故事又可以赋予同一栋建筑不同的意义和价值,历久弥新。在这种无法辩驳的历史洪流里,建筑师理应认识历史,理解历史,融入历史,使自己的作品成为历史的一部分,使其独特的价值成为无法取代的存在。从设计层面而言,或许KAAN、MVRDV 和Mecanoo 的 方 案 不分伯仲,但是来自KAAN 事务所的设计师对于历史动态变化的深刻认知,才是他们赢得该项目改造设计权的关键因素。荷兰人从流动的自然水景中习得的共生法则,让他们拥有了一直存留于基因中的思辨能力。他们也许更能认同城市作为一个巨大的容器,不管是在时间的维度上还是空间的维度上都存在着天然的流动性。如此,建造有价值的新“遗产”就和保存、保护好经典的历史建筑变得同样重要,进而成为推动城市发展的准则之一。《阿姆斯特丹宣言》对于整体性保护的阐释,也从另一个角度印证了荷兰人深刻的危机意识和对历史流动性的理解。因此,以推动历史向前为目标的遗产改造策略应运而生。而此后几十年中的相关实践,也充分印证了荷兰本土设计师对时间性的辨证理解和态度。

五、结语:动态即永恒

在荷兰,人们所采用的遗产策略在很大程度上与欧洲其他国家存在着一脉相承的联系。稍有不同的是,荷兰政府与公众从自身与自然环境抗争的百年历史出发,在遗产话语不断变化的进程中回归本源,将遗产策略与城市空间规划相结合,建立了更符合国家发展定位、适应时代巨变的基本方法。通过发展而进行保护的“Belvedere”空间规划政策与理念,与其说是创新,不如说是为了让遗产保护更符合荷兰国家战略规划的传统。这种传统在第二次世界大战后得到了充分的发展,使得荷兰完全依靠有计划和有意图的“野心”,让一句口耳相传的“上帝创造了世界,荷兰人创造了荷兰”成为现实。

动态的概念在最初常常被学者们用于描述荷兰多变的水文地理环境。将这个概念运用于遗产改造领域,并在实践中真正从文化、经济、历史等多个层面理解动态的意义,使得建筑师、遗产专家甚至民众可以利用其叙事路径和科学分析的方法,帮助遗产区域建立身份认同从而脱颖而出。其中,动态的文化策略旨在推动全社会的文化包容性,通过历史建筑这个载体,区别独特的区域文化,并融合及整合日益丰富多元的社会中不断出现的、多样的文化身份和其文化内涵;动态的经济策略则可以在遗产改造中保障投资群体及使用者实现短期利益与长效发展共赢的经济效益;而动态的时间策略一直都是遗产工作的立场与起点,从事遗产工作的利益相关者应秉持辩证的时间观、历史观,怀抱对不确定未来的敬畏之心。

身处流动的时空叙事中,建筑师和遗产专家理应承认,对于我们所处的建成环境而言,并不存在所谓不变的永恒,也没有永垂不朽之建筑。变化即永恒。城市、建筑、建成环境都将在动态时空中衍生发展,趋向自洽。在我国,遗产保护概念的发展大多受国际遗产话语变迁的影响,从20 世纪初发展至今,仍未形成完整的、自上而下或自下而上被广泛认可的遗产保护概念和相关策略。如何能从荷兰模式中提炼或窥得些许线索,也许正是本文期望抛出的可延续探讨的话题。

注释

[1]本文中,“登录建筑”泛指在各国立法体系内被列入保护名单的历史建筑,对应英文单词listed building;而这些历史建筑和区域被列入保护范畴的状态,在文中被统称为“被登录”,意味着被登记收录在需要被重点保护的对象名单中。

[2]文中数据均来源于荷兰教育、文化和科学部门下的文化遗产机构(Cultural Heritage Agency:Ministry of Education,Culture and Science)。详 见:https://erfgoedmonitor.nl/en/indicators/listed-buildingsnumbers.

[3]在第十届DOCOMOMO国际大会上,意大利保护专家安德里亚·坎齐亚尼(Andrea Canziani)结合之前的研究以及现代遗产保护中遇到的问题,将DOCOMOMO 组织研究的核心定义为“现代纪念物悖论”(modern monument paradox)。

[4]国际古迹遗址理事会(ICOMOS)澳大利亚国家委员会最初于1979 年批准实施《巴拉宪章》,后分别于1981、1988、1999 年修订。目前通用且作为唯一标准的版本是《巴拉宪章》1999 年修订版。该宪章着眼于遗产保护的文化重要性,并提出“重建”“改造”等顺应时代发展的修复保护概念。详见:http://iicc.org.cn/Info.aspx?ModelId=1&Id=328.

[5]《奈良真实性文件》是在日本文化事务部的努力下促成的,其目的是为了挑战自《威尼斯宪章》以来固有的对于“真实性”的评判标准。该文件认为,在任何情况下都应结合相关文化背景对遗产项目加以考虑和评判,要尊重文化多样性,以及被殖民主义压制的少数民族的集体记忆。

[6]《阿姆斯特丹宣言》通过于欧洲建筑遗产大会,对于历史城市保护有重要的指导意义。资料来源:http://iicc.org.cn/IICCZH/WenJianXuanYan/GuoJiXuanYan/20100722283.html.

[7]因行政级别不同,在荷兰,国家和地方的遗产评估委员会互相独立、互不干扰。国家遗产评估委员会不参与省、市级受保护纪念物的改造方案评估。即面对国家级的古迹,在两级评估委员会都参与的情况下,省、市级遗产委员会更大程度地考虑当地人口的切身利益和需求,他们对于遗产报告的最终决定权也大于国家委员会。

[8]依据荷兰政府颁布的《环境法案通则General Provisions of Environmental Law Act(Wabo)》,在业主进行遗产改造设计前,须申请并获得可以进行施工的环境许可证(environmental permit)。其中,所有涉及被登录建筑的项目都需要向地方遗产评估委员会提供报告,如果该建筑同样属于国家遗产,则需要同时向国家遗产评估委员会提交报告。资料来源:https://www.monumenten.nl/onderhoud-enrestauratie/wetten-en-regels-bij-monumenten.

[9]荷 兰 政 治 家 伊 娜·布 劳 威 尔(Ina Brouwer)在她 1990 年的文章中第一次将这样一种长期和自然搏斗的经历定义为“圩田模型”并认为这是一种社会主义理念的体现,是在实践中达成平等主义和基本共识的实践模型。资料来源:https://w w w.nrc.nl/nieuws/2002/04/22/poldermodel-7586691-a456062.

[10]该政策文件于1999 年颁布被命名为“Belvedere Memorandum”,之后被更名为“Nota Belvedere”,其官方解释为“一份用于检查文化历史与空间规划之间的关系的政策文件”(A policy document examining the relationship between cultural history and spatial planning)。资料来源:http://publicaties.minienm.nl/documenten/nota-belvedere-the-belvederememorandum-beleidsnota-over-de-rela.

[11]不同的学者在翻译荷兰语“Belvedere”一词时所选择的英语词汇会有些许差别,本文采用的“conservation through development”是约翰·斯科菲尔德(John Schofield)在著作《文化景观与遗产悖论:荷兰考古历史景观的保护与发展及其欧洲维度》(The cultural landscape and heritage paradox:protection and development of the Dutch archaeologicalhistorical landscape and its European dimension)的书评中用到的表达。

[12]在荷兰,城市、乡镇、乡村在城市规划层面并没有明显的区别,被统一称为“Stad”。这里用到的“城市居民”一词泛指生活在荷兰各个特定区域内的人们。

[13]文中提到的遗产保护领域的问题是布兰迪(Cesare Brandi)在1957年发表的文章《塞尔索和诗》(Celso o della Poesia)中提到的,并由安德里亚·坎齐亚尼(Andrea Canziani)在DOCOMOMO大会中再次强调。由此可见,无论传统的遗产保护还是现代的遗产问题,人们始终会面临被“为什么”桎梏而停滞不前的问题。

[14]在荷兰代尔夫特理工大学建筑学院的建筑遗产设计课程“遗产与建筑”(Heritage & Architecture)中,长期以来遵循设计、文化、技术三足鼎立的基本教学法。在每学期正式出版的教案中,这样的认知都会被反复强调。详见:https://books.bk.tudelft.nl/index.php/press/catalog/book/697.

[15]关于21世纪的阿姆斯特丹国立博物馆改造,遗产保护专家米尔斯(Paul Meurs)和凡·托尔(Marie-Thérèse van Thoor)在著作《阿姆斯特丹国立博物馆:国家纪念物的修复和改造》(Rijksmuseum Amsterdam:Restoration and Transformation of a National Monument)中分析了诸多方面的内容,包括:建筑改造和修复、博物馆学意义的延伸、库贝(Cuypers)设计精神的延续、建筑和城市的关系、建筑作为游客承载体的功能等章节。

[16]资 料 来 源:http://www.braaksma-roos.nl/project/geme- entemuseum.

[17]资 料 来 源:https://www.mvrdv.nl/projects/64/the-why-factory-tribune.

[18]荷兰工程师鲁斯格鲁克(E.C.M. Ruijgrok)在其论文《文化遗产的三个经济价值:以荷兰为例的研究》(The three economic values of cultural heritage:a case study in the Netherlands)中认为保护文化遗产是一种有意义的投资,并认为这项活动至少包含了三个方面的经济价值。

[19]资 料 来 源:https://mei-arch.eu/en/goudacheese-warehouse-is-completed.

[20]资 料 来 源:https://whitehousedevelopment.com/development/kaaspakhuis.

[21]资 料 来 源:https://www.reitsema.com/portfolio-items/herbestemming-theresiakerk.

[22]来源同[15],工程师鲁斯格鲁克通过条件评估法(Contingent Valuation method)对建筑物及其周围环境的历史特征进行测算。

[23]来源同[6],ICOMOS大会成员认为,“由于今天的新建筑将会是明天的遗产,应该努力确保当代建筑的高水平”,并在《阿姆斯特丹宣言》中提出“必须保护环境的历史连续性”等相关内容。

[24]资 料 来 源:https://www.mecanoo.nl/Projects? project=178.