空间叙事机制探究:程序设计在OMA 建筑中的表现和意义

2020-07-24戴天晨

戴天晨

吕力

一、作为空间叙事核心途径的程序设计

20 世纪60 年代起,以罗伯特·文丘里的《建筑的复杂性和矛盾性》(1966 年)为标志性起点,现代主义在不同文化、不同地域、不同族群的人居环境中不断创造出千篇一律、索然无味的空间,引起了建筑学者、建筑师、建筑理论家及批评家们对建成空间意义的广泛反思和讨论。这一讨论持续至今。阿尔多·罗西的《城市建筑学》(1966 年)、克里斯托弗·亚历山大(Christopher Alexander)的《建筑的永恒之道》(1979 年)、诺伯格·舒尔茨(Christian Norberg-Schulz)的《场所精神:迈向建筑现象学》(1979)年、肯尼思·弗兰姆普敦的《走向批判的地域主义:抵抗建筑学的六要点》(1983 年)和王澍的《虚构城市》(2000年)等著作,无一不是从对现代主义的批判出发,并落脚于对空间意义的关注。现代主义以机械美学和功能性为核心的建筑观和方法论已经证明了自身在孕育空间意义上的无能,而在众多反思空间意义的理论和研究中,“空间叙事”(Spatial Narration)提供了具体而有力的理论视角:它关注空间文本意义的产生、激发和传递,尤其是置身空间中的个体在体验空间的过程中对其意义的感知和诠释。在权力、资本、媒体等力量交织博弈的当代语境下,空间叙事理论有着特殊的意义——它不仅提供了进一步反思和批判现代主义的工具,也为建筑实践提供了在全球化、信息爆炸、人口老龄化、技术高速迭代等一系列当代问题的挑战下具有可操作性的创造意义的方法论。

“程序设计”(Programmimg)是实现“空间叙事”的重要途径和手段。事实上,“空间叙事”这一概念的语义结构本身已经暗示了主语(“空间”)、谓语(“叙”)和宾语(“事”)三者之间的关系:空间文本必须通过某种“叙述”的操作来产生意义。而“程序设计”就是对“叙”这一动作的事先安排——它是植入空间文本中的故事脚本。作为空间叙事的核心途径,程序设计在当代许多建筑师的空间实践中扮演着越来越重要的角色,而OMA(大都会建筑事务所)的建筑在程序设计方面尤其具有代表性。事实上,OMA 将程序设计作为重要的设计方法论,对当代建筑设计的意义也许远远超出了其自身,在OMA 工作过的许多建筑师都深受其影响:如BIG 的比亚克·英格斯(Bjarke Ingels)、MVRDV 的韦尼·马斯(Winy Maas),以及扎哈· 哈迪德的许多设计中,都能看到对程序设计的重视;而比亚克· 英格斯在成立BIG 之前和在OMA 工作时的同事朱利安· 德· 斯密特(Julien De Smedt)索性将其共同成立的事务所命名为“PLOT”(意为“情节、脚本、策划”),也绝不仅仅是一种巧合。从这个角度说,不论对OMA 的建筑持有何种观点态度,充分的检视和分析其程序设计的方法论是一项十分必要的工作——不仅有助于建筑师在空前复杂和多变的当代语境下找到与各个现实力量博弈的方式,也有助于建筑学者和评论家更深入地理解当代世界的建筑文化生态。然而,遗憾的是,目前国内外对OMA 的设计方法和作品的研究文献中,少见从程序设计的理论视角切入的深入分析。因此,本文以程序设计为切入点分析OMA 的空间叙事机制,以期提供基于空间叙事理论理解OMA 的设计方法及其意义的分析途径。以下我们首先从“空间叙事”和“程序设计”的理论内涵两方面展开,为之后进一步分析OMA 建筑中的程序设计搭建基本的理论框架。

1.空间叙事:意义在空间中的生成

如前所述,“空间叙事”理论关注空间文本意义的产生、激发和传递,尤其是置身空间中的个体在体验空间的过程中对其意义的感知和诠释。其内涵应从“叙事”和“空间”两个方面来解读。

人类的叙事行为可以追溯到真正意义上的语言诞生之前,当原始人在洞穴里通过结绳来记事,或通过在墙壁上刻画符号进行交流的时候,叙事就已经产生了。叙事产生于符号,因此它在与符号有关的诸多学科中被广泛地讨论和研究,并在向其他领域衍生的过程中产生了不同的内涵。符号学和现象学是叙事理论研究中的两个视角:传统的叙事理论中更关注叙事的符号学维度,例如法国文学理论家热拉尔·热奈特(Gérard Genette)[1]、英国文学教授苏珊娜·奥涅加(Susana Onega)和何塞·安吉 尔· 加 西 亚· 兰 达(Jose Angel Garcia Landa)[2]都把“叙事”理解为一系列事件的某种符号再现;然而,随着现象学维度的加入,“叙事”具有了更加开放的现象学外延——德国的英国文学与文化教授莫妮卡· 弗鲁德尼克(Monica Fludernik)质疑单纯的符号学视角对“叙事”的定义,并提出“叙事的本质是一种人本化体验的交流,是人类的体验、情感、描述性感知和反馈中固有的经验性感知”[3]。事实上,叙事的这两个维度并不冲突,前者关注文本本身的结构及构成文本各要素之间的关联;后者则关注个体对文本的解读和诠释,即叙事的文本和受叙者之间的关系。结合这两个维度对“叙事”的理解,我们可以得到以下结论:叙事并不是简单地对一系列事件的符号学再现,而是通过对事件的符号学再现,建立起一种可被人感知的序列性经验,其实现既有赖于文本对事件的再现,也有赖于人对文本的序列性体验和诠释。在这一经验过程中,文本之于人的意义得以显现。

叙事必须通过某种作为载体的文本才能得以发生,而空间是文本的一种。相比较其他叙事文本形式——例如文字和图像,空间有其特殊性:一方面,建筑空间是人“在世界中存在”[4]的方式,于是空间文本直接作用于人的存在本体,而不是间接地通过为其营造某种对真实世界的再现而产生叙事;另一方面,空间文本能够激发受叙者多层次、多维度的感官体验,于是受叙者对空间文本的诠释也会受到多种因素的影响。基于以上讨论,我们不难得到“空间叙事”的定义:空间叙事以空间文本为载体,通过一系列的空间操作直接作用于人的存在本体,激发和唤起人在空间中的一系列序列性经验(感知、理解和记忆等),从而完成从空间文本的“叙述”到体验者的“受叙”的过程。在这一过程中,意义从个体的空间经验中显现。在当代语境下,空间文本的“叙述”主要由建筑师承担,“受叙”则是在空间体验者参与的过程中完成的。[5]空间叙事的过程主要由空间文本的营造和空间意义的感知、诠释两个部分组成——营造是创造空间文本的活动,而体验则是对叙事文本进行阅读的过程,前者为后者提供了条件。

2.程序设计:空间叙事的内核

程序设计是实现空间叙事的核心途径。这一概念的流行虽然只在近二三十年,然而其作为设计方法却毫无疑问是一个古老的存在,其在建筑学科中的表现或可追溯到古代文明中的建筑空间与仪式之间的关系。雅典卫城的设计和建造就是将“程序设计”应用于设计的典范:雅典娜祭祀大典的程序通过对山门、神庙、台地、柱列等一系列空间元素的精确操作植入其中;祭祀人群在山下环绕行进一圈,从胜利神庙走过,穿过巨大的山门,途经伊瑞克提翁神庙,最终到达帕提农神庙,一个空间叙事产生了。在现代的建筑理论和实践中,“程序”的具体意义常常在不同的语境之下截然不同——在设计实践中,“建筑程序”(architectural programme)的含义几乎可等同于我们通常所说的“设计任务书”;在设计理论中,“程序设计”(programme design)又常常和“功能设计”(function design)难分难解。于是,清楚地辨析“程序”的定义对于理解它在空间文本的叙事中扮演的角色尤其重要。

“ 程 序 ”(Programme) 一 词 在拉丁语系里的词源可以追溯到希腊语的“prographein”, 其 词 根“pro” 和“graphein”,分别对应着英语里的“before”(事先的)和“write”(撰写)的意义。于是,“prographein”在古希腊语的词源上是“事先撰写”的意思,由此引申出后来被广泛使用的“公开的撰写”(write publicly)的含义。[6]这一含义一直延续到了17 世纪晚期拉丁语的使用中。之后,“programme”演化为“书面通告”(written notice)的意思。[7]可见,“programme”一词在其演变中始终包含三个要素——事先、撰写、文本。“事先”表明了其未然的属性,即在事情发生之前的操作;“撰写”则表明了这一操作的核心并不必然是字面意义的“写”,也可以是虚构小说、创作剧本等广义的“撰写”或“创作”行为;而“文本”则是这一操作的最终呈现,其形式非常多样,可以是文字、声音、画面,甚至是空间。因此,“programme”作为一个“事先撰写的文本”,带有某种天然的指向性。一切被“programme”定义的事物,都预谋性地指向一系列未然的事件和活动。这与我们在文章开头,从常识出发作出的判断不谋而合——程序设计是预先植入空间文本的叙事脚本,而建筑则是这个脚本的空间呈现。从这个意义上说,“程序”是叙述者创作有意义的空间文本的工具,也是受叙者体验和诠释空间意义的基础。

二、程序设计在OMA 的空间叙事中的表现

以上讨论为我们分析OMA 的空间叙事提供了基本的理论框架。事实上,基于以上对“空间叙事”和“程序设计”的理论分析不难看出,OMA 的许多作品都显示出库哈斯在当代复杂语境下对“程序设计”这一工具的娴熟使用,以及对其创造空间意义的力量的深刻理解。或许是曾经在电影行业获取的经验影响了他在建筑和城市设计中的思想与方法,库哈斯不仅宣称自己的工作是一种“空间蒙太奇”,而且热衷以撰写电影脚本的方式设计建筑的空间文本,创造空间叙事。[8]“撰写电影脚本”的本质即对空间叙事进行程序设计,它在OMA 的设计方法论中扮演着重要角色。然而,库哈斯从来不满足于常规的叙事逻辑,或许在他看来,所谓“常规”只不过是“过时”和“乏味”的代名词。“常规”无法给“魔幻的现实”提供满意的答案,只有不断突破常规的叙事逻辑以适应当下的复杂语境,才是当代建筑学的生存之道。于是,OMA 建筑中的程序设计主要表现在两个方面:其一是对常规既有叙事方式的重构,其二是对多重叙事语境的叠加。

1.对既有叙事方式的重构

如果说雅典卫城的程序设计是对“序列性经验”的既有存在方式的提炼,那么OMA 通过程序设计所实现的空间文本则充满了对既有经验方式的挑战。既有的经验方式往往导向常规的空间叙事方式和约定俗成的设计范式,它们通常被认为具有某种不证自明的合理性,例如:一家人共享同一出入口的住宅,日常参观流线和举行公共活动仪式的流线各自独立的博物馆,在封闭的垂直动线上布置功能模块的电视台塔楼——这些似乎理所当然的空间编码方式,大多是在功能性主导的现代主义不断重复的实践中,积累形成的常规叙事范式。而叙事的重构则是突破和挑战既有空间文本的编码方式,对已经形成的范式进行重新编码的过程。尽管库哈斯宣称“再也不会相信形式是意义的容器”[9],但当我们试图剥离开库哈斯让人眼花缭乱的话语,直面他的建筑空间时,其试图用解构与重构空间文本的形式来赋予空间新意义的企图仍昭然若揭。无论早期的小尺度建筑达尔雅瓦住宅还是后期的中央电视台总部大楼,无论位于荷兰鹿特丹的都市综合体还是位于台北的艺术中心……OMA的建筑,无论尺度、功能、地域、文脉,都无一例外地显示出其通过对常规的空间重新编码这一方式,介入由当代资本和权力共同打造的现实游戏的强烈决心和渴望。通过对常规的叙事方式进行解构和重构,“程序设计”这样一个原本具有现实意义的工具被赋予了超越和改变现实的力量。具体来说,OMA 对既有空间编码方式的重构表现在三个向度上的叙事秩序重构:水平向度、垂直向度和时间向度。由于平面向度和垂直向度往往相互影响,我们将这两个向度合并起来讨论。

1)水平和垂直空间秩序的叙事重构

OMA 程序设计常常表现为对常规的水平向度叙事逻辑的重构,以及对单调而明确的垂直向度叙事逻辑的解构。事实上,OMA 对水平向度叙事逻辑的重构在很大程度上为其解构单一垂直向度的叙事逻辑创造了条件,很多时候两个向度的界限被刻意模糊,从而让垂直向度的叙事与水平向度的叙事相互交融,以实现更适应当代语境的空间。

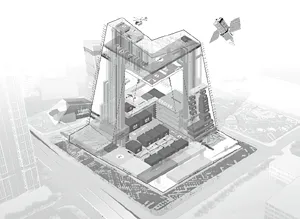

鹿特丹的都市综合体(De Rotterdam)就是一个同时对水平和垂直两个向度的叙事逻辑进行解构和重构的案例。设计伊始,这座综合体被设想为一座垂直的、由三个相互连接的多功能塔楼构成的充满活力的“垂直城市”。然而,在平面和垂直向度上遵循常规功能分布方式、相互独立的三座塔楼难以带来OMA 所构想的“垂直城市”的活力和多样性——常规的空间编码方式必须被重构。于是,OMA 设计的三座塔楼打破了单一平面上独立的功能设置——严格意义上说,这栋建筑里并不存在独立的三座塔楼,而是一系列在垂直向度上互相叠加、渗透、紧密联系的功能模块:酒店、会议中心、住宅、办公、停车等功能以模块的形式像堆积木一样组合起来,而不同的功能模块之间时而相互脱开,时而相互联系,形成了在空间、体量、功能、使用方式上内外统一的叙事逻辑(图1),为建筑的使用者提供了丰富而清晰、独立又协同的空间体验,也模糊了这栋高层综合体和城市公共空间的关系。综合体里的居民、办公人员、外来观光或参加活动的人在其中共享健身设施、餐厅和会议室,同时底层大厅作为鹿特丹重要的城市和公共交通节点向大众开放。OMA 在底层大厅和八层以上的私密性相对较强的功能模块之间插入了一系列供市民使用和消费的公共活动功能模块,甚至在三到五层局部设置了停车空间,以方便市民自由出入——通过融通水平和垂直向度的叙事,使私人和公共的生活场景在这里交汇,居民、办公人员以及外来人员和市民共同创造、激发意想不到的事件,从而带来不同寻常的都市生活记忆和经验(图2)。

图1:鹿特丹城市综合体的功能模块分布

图2:鹿特丹城市综合体剖透视图,可以看出建筑的停车、办公、餐饮空间的互相渗透和叠合以及与城市空间的关系

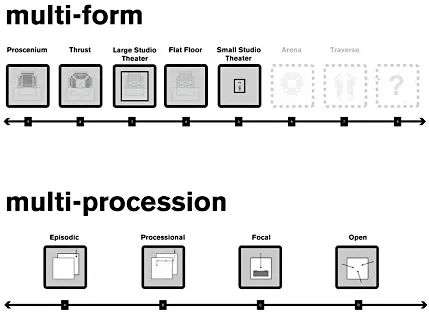

图3:中央电视台总部大楼的程序设计示意图

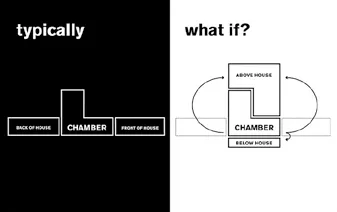

如果说在鹿特丹都市综合体中用相互渗透的功能模块形成水平和垂直向度的叙事重构仍然显得有些小心翼翼,那么OMA在中央电视台总部大楼和达拉斯韦力剧院的设计中则显示出了彻底解构固有空间叙事方式的决心。在中央电视台总部大楼的设计中,OMA 通过垂直向度的程序设计,将从前分散在城市平面不同位置的电视制作流程中的功能模块,集成在一个相互勾连的、在水平和垂直向度同时展开的连续的活动链里,并通过植入一条闭合的公共参观流线来塑造当代语境下的国家媒体的形象(图3)。库哈斯将这种重构策略称为“程序反碎片化”[10]。在达拉斯韦力剧院的设计中,为了重塑旧达拉斯韦利剧院的临时性特征,在尽可能小的预算范围内和尽可能短的时间周期内实现空间的多变性和场地的灵活性,OMA 抛弃了传统的“前厅后场”(“front of house”&“back of house”)的空间模式,将平面的剧场排布在垂直方向上重构,将“前厅”和“后台”分别布置在一层观演区域的下方和上方,成为“底厅”和“顶台”,使得传统的观演空间以一种创新型的方式暴露出来(图4)。这种史无前例的层叠式剧场空间排布完全重构了“剧院”建筑的使用方式,颠覆了使用者传统的观演体验(图5),在先进科学和工程技术的辅助下,让使用者在暴露无遗的演出大厅中欣赏演出,激发其全新的感官经验,并将这栋建筑转变为一座具有高度空间灵活性的“剧院机器”。

以上三个案例——鹿特丹城市综合体、中央电视台总部大楼和达拉斯韦力剧院——是三个坐落于不同的国家和地区、具有完全不同功能类型、有着完全不同的文脉和需求的建筑,但它们却共同表现了OMA 通过程序设计对常规、单调和明确的水平和垂直空间秩序进行重构瓦解的非常规叙事方式。通过这种重构,OMA 在空间文本中模糊了叙事向度的界限,创造出多样的、具有不确定性的空间秩序。

2)时间秩序的叙事重构

除了在空间的水平和垂直向度对空间的叙事秩序进行重构,OMA 的程序设计还表现在对叙事时序的精心设计上。在热拉尔· 热奈特的文学叙事理论中,根据事件在时间向度上展开方式的不同,将叙事的时序划分为“正常序列”(normal sequence)与“错时序列”(anachronous sequence)。[11]在空间叙事中,如果说“正常序列”是人在真实的时间流动中体验空间的叙事时序,那么“错时序列”就是在这个过程中忽然出现的叙事时序的错位——它往往表现为某种“共时性”的空间经验:空间文本通过对人的感官(视觉、听觉、嗅觉等)的操纵,让身处某一空间中的人同时经验此前或此后的空间场景,产生类似于电影中的“闪回”或“闪进”的效果。

图4:韦力剧院从“前厅后场”到“底厅顶台”的程序重构

图5:韦力剧院的多种空间模式和空间程序

这种对叙事时间秩序的重构常常出现在OMA 的空间文本中。诚然,叙事时序和空间秩序息息相关;但相对于空间秩序的重构,时序重构更有赖于对个体经验建筑的方式进行更精确的设计和思考——它的发生看似永远是偶然的,但若没有精确的空间条件的触发,“错时序列”便不会发生。OMA 擅于通过在空间中置入精确的程序来建立空间文本片段之间的关系,使人在各个空间文本片段间移动的过程中,通过错时性的感官体验获得对多个空间文本片段及其内容(如空间中正在发生的事件)的感知和理解,并在知觉上建立各空间文本 片段之间的联系,使其在一个空间里能够同时经验多个景面。由于视觉具有“暂留现象”和“先在现象”,即使路径已发生转向,视线仍可以延续;或者,路径还没有转向时,视线可以先期到达身体未到达的地方。随着身体在路径中的移动,各个空间场面会层层叠加,形成极为丰富的空间体验。它不是全局的,而是局部的;不是稳定不变的,而是流动变化的;不是群体性的,而是个体性的。

图6:鹿特丹城市综合体七层通高的公共交通空间和通体透明的玻璃界面不断、反复地将一至七层公共空间中的各项建筑功能呈现出来

图7:鹿特丹当代美术馆,参观者从入口前往检票口途中会经过纪念品商店、咖啡和夹层空间

图8:在鹿特丹当代美术馆的衣帽间可以看到展览空间的一角

图9:鹿特丹当代美术馆内布满彩色椅子的报告厅

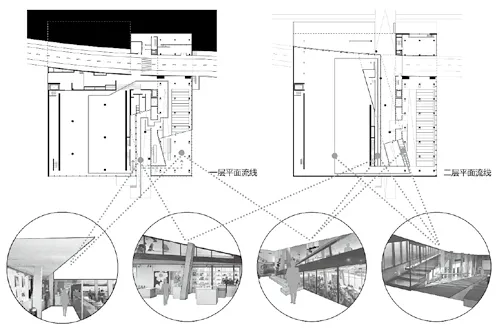

图10:体验者在鹿特丹当代美术馆中遵循“正常序列”参观时所经验的错时“闪回”或“闪进”(圆点代表圆形图片中人(体验者)能够感知到的场景片段)

图11:波尔图音乐厅的大演播厅

在鹿特丹都市综合体项目中,人在主要公共流线的“正常序列”中行进,在进入大厅的第一个瞬间就能够感知到伊拉斯姆斯大桥和在河边活动的人群,而绕过大厅的服务台搭乘公共扶梯,七层通高的公共交通空间和通体透明的玻璃界面会不断、反复地将置入一至七层的公共空间模块中的各项建筑功能呈现出来:位于一二层的酒店大堂和餐厅、位于三到五层的停车区、位于七层的酒吧,以及位于七层以上的私密性较强的酒店客房和办公空间(图6)。同样的,在鹿特丹当代美术馆(Kusthal Museum)内,参观者在“正常序列”的空间体验之外,常常能感知到两个或以上的“错时序列”的空间文本片段:纪念品商店、咖啡厅和夹层上的活动空间同时呈现在从入口到检票口的这段短短的路径中,参观者在进入的一瞬间就获得了丰富的空间体验(图7);展览空间的一角挑逗性地出现在入口的衣帽间旁边,参观者的好奇心在进入展厅前就得以被激发(图8);而在位于“正常序列”的、布满彩色椅子的报告厅内,进入博物馆前所经历的室外的公园、旁边的设备控制室和另一侧通往楼上展览空间的楼梯,三者同时呈现,产生了正常序列之外的“闪回”和“闪进”的时序体验(图9、图10)。与鹿特丹当代美术馆的报告厅类似,在波尔图音乐厅中,位于“正常序列”流线上的大演播厅内,门厅、多功能排练室等小空间内的活动透过U 形玻璃得以形成错时性的呈现(图11)。

诚然,“错时序列”在建筑空间叙事中的置入不是OMA 的发明,也并非只在OMA 的作品中有所体现,但OMA 通过精确的程序设计来重构叙事时序,将这种不断闪回和闪进的电影般的叙事体验推向了极致,从而创造了丰富的、有层次的、不断叠加的空间体验。

2.多重叙事语境的叠加

OMA 的程序设计的另一个重要表现是对多个空间语境的叠加。语言学的“语境”,指的是“语义出现的环境”。一个空间文本片段的意义必须在某种具体的空间语境下,并通过人的体验才能生成,而OMA的空间叙事中常常通过叠加两个以上的叙事语境,让人在体验同一空间的过程中产生多重、暧昧、不确定的意义——通过语境的叠加,OMA 在其空间文本中建构起一种容纳多重叙事情节的空间场域,使复杂的行为、事件能共生其中,从而实现了一种包涵多重意义的空间叙事。

1)多重时间语境的叠加

OMA 的项目中常常刻意叠加历史语境和当下语境。无论是20 世纪80 年代展开的针对荷兰阿纳姆圆形监狱改造的研究、荷兰海牙国会大楼的扩建竞赛,还是2015年完工的普拉达基金会的改造项目,OMA都以其个性化的建筑语汇将历史语境和更为复杂多变的当代语境叠加在一起,使其能同时激发两个语境下的空间意义。很难说曾经高喊出“去他的文脉”的库哈斯在这一系列操作中对历史是否怀有丝毫敬意,但他似乎以其冷峻的观察明确认识到历史文本对于空间叙事的价值——在资本无孔不入的当代,历史是一种有意义的叙事材料,可供体验、观赏、把玩和消费。在德国商馆(II Fondaco dei Tedeschi)[12]的改造项目中,OMA 通过叠加空间文本片段,在重新演绎威尼斯历史上的商业繁荣的同时,也表现了资本全球化背景下日益蓬勃的奢侈品文化。OMA 团队尽可能地保留了商场内部空间原貌,并试图保留德国商馆在历史上的城市“广场”(Campo)的角色。屋顶和一层庭院被改造成公共场所,对城市开放,用于举办展览、放映电影等活动(图12)。将两侧屋顶移除后,OMA 建造了一座屋顶观景平台,站在新屋顶露台上,人们可以俯瞰大运河全景。OMA 还增加了一个面向周围历史建筑的新入口和一条穿越购物广场的自动扶梯(图13)。改造后的购物广场成为一座高档综合性购物中心和城市公共活动空间,历史语境和当代语境、文化和资本、地域性和全球化都在这里交汇,形成了具有复杂且具体意义的空间叙事。

图12:德国商馆——被改造成公共场所的一层庭院和屋顶

图13:德国商馆改造后的内部交通空间轴测图

2)多重功能类型语境的叠加

除了对时间语境的叠加,OMA 的空间文本中还常常出现对功能类型语境的叠加,即不同的功能类型的语境被出其不意地置于同一空间中,从而引发暧昧的空间意义。位于纽约的普拉达苏豪区精品店就是多重功能语境叠加的精彩案例:该店内有一卷从一层挖出的、连通到负一层的波浪状曲面;曲面上有机械装置,可随时从曲面中伸展出一个平台;与曲面相对的另一侧则设有台阶。这一设计不仅利用场地原有高差解决了诸多功能问题,而且在空间文本片段中叠加了多重的功能语境——由波浪状的曲面中展开的平台既可用作展示,也可用作表演,不用的时候可收起形成封闭的仓储空间(图14a);另一侧的台阶既可以是鞋子和服饰的展示台(图14b、图14c),又可以成为顾客的休息区,有表演或展览的时候自然而然成为观众区。于是,波浪状的曲面可以随时成为商店,亦可随时成为电影院、表演场所或报告厅——这种功能语境的叠加使空间的使用者在瞬时的角色转换中获得出乎意料的多重空间体验,而这间精品店也产生了多重的意义:它不仅仅是一间商店,还是一座展览馆,一座电影院,一间小剧场或报告厅。于是,OMA 完成对普拉达的一种颠覆性定义的同时,也表达了这样一种观点:在消费主义盛行的当下,各种角色皆可成为消费者,而消费者也可以瞬间成为不同的角色(图14d)。

三、程序设计在OMA 空间叙事中的意义

图14:普拉达苏豪区精品店波浪状的曲面和另一侧的台阶互相配合呈现出的多功能语境的叠加

在探讨了程序设计在OMA 空间叙事中的几种表现后,我们不禁开始反思,OMA 通过对常规叙事方式的时空秩序的重构和多重语境的叠加,究竟对其空间产生了何种实质性的影响和意义?总的来说,我们认为,OMA 的程序设计对其空间文本产生了两个方面的意义:其一,通过用程序设计解构常规叙事方式和重构极具个性的叙事,OMA 创造了某种有别于弗兰姆普敦的“地域性”和罗西的“历史性”的身份感;其二,通过编织能够强化体验者感知的、由多重语境叠加的空间叙事,促使体验者在空间感知的过程中,不断在已有的空间认知基础上获取新的空间信息,从而更新、拓宽、加深对该空间的理解和体悟,产生独特的场所感。

1.批判性的身份感

社会学家约翰· 特纳(John C.Turner)和佩内洛普· 欧克斯(Penelope J.Oakes)指出,身份感是个体从其所属群体中获得的自我意识的一个部分。[13]而当代的社会学研究则进一步表明,社会中的个体总是趋向于达成“融入”(inclusion)和“区隔”(distinctiveness)之间的某种平衡——“融入”意味着被接纳的归属感,而“区隔”则意味着个体自身的独特性。[14]身份感正是在这种“融入”和“区隔”的平衡中产生的。从这个意义上说,所谓“身份感”,就是在意识到自己作为个体的独特性的同时,还意识到自己的这种独特性来源于某一特定的群体,它同时满足了人追求独特性和归属感的天然倾向。在建筑学领域,弗兰姆普敦提出的“批判性地域主义”揭示了一种建立在地域特质基础上的身份感的创造途径,而其身份感产生的机制正来源于“地域性”这一概念的本质——一个建筑的地域性特质使其既可区别于其他地域的建筑形态,又可恰到好处地“融入”本地的风土而与其所在地域的传统特质保持某种一致性;而罗西所主张的从历史的“集体记忆”中提取类型之所以能够创造出具有身份感的意义,也恰恰是因为“集体记忆”是某一特定族群在长期的历史发展中积累下来的共有属性,而这种属性又能很好地区别于其他族群。

无论库哈斯承认与否,OMA 对建筑空间叙事逻辑的重构在很大程度上创造了一种“融入”和“区隔”的平衡,在当代由资本、权力、媒体交织的复杂语境下创造了一种不同于弗兰姆普敦的“地域性”或罗西的“历史性”的身份感。从“融入”的角度说,OMA 的空间文本悄无声息地融入资本、权力和媒体交织的当代语境,与特定语境下的主导力量达成完美的默契——权力的建筑表达其强大的意志,资本的建筑满足其扩张和表现的欲望,媒体的建筑则迎合其广泛传播的诉求;从“区隔”的角度说,常规的空间使用和呈现方式被一次次地重构和叠加,从而产生了与众不同的空间叙事程序,属于建筑自身的独特性由此产生。也许这种植根于当代语境现实中的身份感和弗兰姆普敦或罗西所倡导的诗意的身份感相去甚远,但却让库哈斯靠着这种基于当代社会的身份感,在各种令人眼花缭乱的、看似截然不同的现实语境中游刃有余地创作。自诩“批判机器”[15]的库哈斯一方面用独特的空间叙事创造着身份感;另一方面却通过夸大和扭曲它们的存在而嘲讽这种身份感,这让OMA 的空间所产生的身份感带有了某种批判性意味——一种基于自我批判的对当代现实的批判。

2.场所感的形成

如果说植根于当代语境的批判性身份感大多来源于OMA 的程序设计对常规空间和时间叙事方式的重构,那么通过多重叙事语境的叠加,OMA 为空间的体验者提供了获得具有丰富意义的场所感的条件。爱德华·瑞尔夫(Edward Relph)提出,物理环境(physical setting)、活动(activities)、意义(meanings)是形成场所独特性的三个要素,但场所感不是由这三要素构成的,而是体验者与这三个要素互动的结果。在此基础上,约翰· 庞特(John Punter)提出了场所感的生成机制模型(图15)。在空间叙事过程中,受叙者不断地自发更新、深化其对空间的理解。这一模型显示,人在物理空间环境活动的过程中,体验随着身体的运动在人的意识中完成片段的历时性叠加和整合,人对一处场所获得个体的经验性感知,该场所之于人的意义也随之形成。因此,场所感的建立是空间的物理环境通过受叙者在其中的活动达成的。

图15:约翰·蒙哥马利(John Montgomery)根据约翰·庞特的研究绘制的如何借助空间设计营造并增强场所感的示意图

以这一理论模型对OMA 的空间叙事进行分析,不难看出,事实上,OMA 通过对多重语境的创造和叠加,为置身空间中的体验者提供了满足场所感形成的有利条件:相较于单一语境的空间文本,叠加了多重叙事语境的空间文本往往能激发更多元的行为和事件,从而带来活力;行为和事件一旦被激发,就会强化最初由空间文本所产生的叙事语境并产生意义的暗示;这种意义的暗示会诱导个体进入空间并与之发生互动,或促进已置身其中的个体更进一步地与空间文本的互动,从而使物理环境、活动和意义三要素不断地互相强化,形成产生场所感的基本条件。由于任一个体所体验的空间其实只是其在连续不断地叙事时间轴上的一个片段,当他/她进入经过多重叙事语境叠加的空间中时,场所感形成的基本条件——空间、活动、意义——往往已经具备并表现为空间的某种氛围。当德国商馆内购物的顾客偶然瞥见装饰有古壁画的墙壁,当鹿特丹艺术中心的参观者在去往二层展厅的途中不自觉地被正在多功能演讲大厅中举办的艺术沙龙所吸引而停下脚步,当路过普拉达精品店的行人偶然瞥见坐在店内的大台阶上观看时尚表演的观众,他们自然而然地被空间所激发的故事情节和氛围所吸引,并产生进一步探索空间的动力——这个过程中催生的好奇、惊讶、满足、豁然开朗等心理情感状态不断叠加,在情感、记忆和认知结构的共同作用下产生瑞尔夫意义上的“场所感”,并不断吸引着其他个体加入,成为在叙事时间轴上共同营造独特的场所氛围的一个元素。

四、结语

对OMA 的空间叙事进行检视不是一项容易的工作。正如许多学者所注意到的,OMA 通过空间叙事产生的意义和影响已经远远超出了建筑学本身,而必须置于由权力、资本、媒体、技术交织的后现代全球化网络中去检视。在这个“魔幻的现实”中,OMA 的任务不仅是对现代主义的批判,更为重要的是面对当代世界所抛出的一系列棘手的问题:资本的无孔不入、信息的爆炸、技术的加速迭代、全球性的城市化、确定性的丧失……库哈斯清醒地意识到,继续“深陷混凝土和砂浆的泥沼”中将不能给这个空前复杂和多变的世界提供有意义的答案。建筑学必须谋求本体之外的意义,而“程序设计”正是其用以跳出“混凝土和砂浆的泥沼”,并回应当代语境下一系列严峻而复杂问题的叙事工具。

OMA 用程序设计“密谋”着一场极具个人色彩的抵抗运动。通过解构常规的平面和垂直向度的空间秩序,它试图定义更加适应当代语境的空间使用方式;通过消解人在空间中的常规历时性体验,它打破了人习以为常的时空经验并创造了蒙太奇式的错时体验;通过叠加多重时间和多重类型功能的语境,它拥抱确定性的丧失并进一步激发了多元、丰富、混杂暧昧的空间意义。于是,作为这一系列对空间文本重新编码的结果,抽离于传统或现代、地域或全球的争论的建筑的身份感被建立起来,具有丰富而暧昧属性的场所感也随之形成。通过扭曲或夸张地表现权力、资本、媒体等主导话语的力量意志,OMA一方面在事实上批判和消解着它们的话语权,另一方面也在未被这些力量触及的空隙中注入新鲜感、创造力、灵活性和自由度。在一次次关注并回应当下现实的过程中,OMA 不仅实现了对现代主义的批判,也实现了对当代语境甚至自身的批判。

注释

[1]Genette,G. Frontiers of Narrative. Figures of literary discourse[M]. G. Genette,A. Sheridan and M.-R. Logan. New York:Columbia University Press New York,1982.

[2] Onega,S. and J. A. G. Landa. Narratology:an introduction[M]. London:Routledge,2014.

[3] Fludernik,M. An Introduction to Narratology[M]. translated by Patricia Häusler-Greenfield and Monika Fludernik. London:Routledge,2009.

[4] 德国哲学家马丁·海德格尔在《存在与时间》中认为“在世界中存在”(Being-in-the-world)是人与生俱来的本质属性,人不能和其所在的世界割裂开来。Martin Heidegger. Being and Time:A Translation of Sein und Zeit[M].trans. Joan Stambaugh.Albany,New York:SUNY Press,1996.

[5] 需要注意的是,建筑师的空间叙事受到许多因素的暗示、影响和制约,所以任何一个空间叙事在客观上都不可能完全由建筑师完成。

[6] Weekley E.Etymological Dictionary of Modern English[M].Dover Publications,1967.

[7] 同[6].

[8] Koolhaas,R. and B. Tschumi.2 Architects 10 Questions on Program. RE:Programming[J]. A. Miljacki,A. R. Lawrence,and A. Schafer. Boston,US,PRAXIS.

[9] Rem Koolhaas. S,M,L,XL [M]. Rotterdam:010 Publ.,1995:227.

[10] 伍端. 流动文脉:库哈斯的CCTV 新总部大楼方案解读[J]. 时代建筑,2003(2):46-50.

[11] Chatman,S.B. Story and Discourse:Narrative Structure in Fiction and Film[M]. Cornell University Press,1980.

[12] 自1228 年建成起,位于里亚尔托桥东端头的德国商馆从德国商人的贸易站到现在的百货商场,曾经遭受过两次损毁和重建,并在20 世纪法西斯政权的统治下,受到了一系列激进的干预。20 世纪30 年代,这栋建筑几乎通过现代混凝土技术被重建。但无论如何,这栋建筑仍然是威尼斯历史上的“纪念碑”之一。

[13] Penelop e J. Oake s,John C. Turner.T he significance of the social identity concept for social psychology with reference to individualism,interactionism and social influence[J].British Journal of Social Psycology,1986,25(3):237-252.

[14] Brewer,M. B . The Social Self:On Being the Same and Different at the Same Time[J]. Personality and Social Psychology Bulletin,1991,17(5):475-482.

[15]崔勇. 荷兰建筑实践——以KCAP,NL,OMA为例[J]. 城市建筑,2014(1).