概念隐喻视角下俄语文学语篇连贯分析

2020-07-24北京大学胡旖怩

北京大学 胡旖怩

1. 引言

自20世纪中期,西方语言学界的研究对象逐渐突破传统的词和句子层面,将研究重心放在更高的语篇层次。在语篇连贯理论的发展过程中,各国语言学家们不断探索,从多种角度入手来分析语篇。韩礼德指出英语语篇的主要衔接手段包括指称、替代、省略、连接和词汇衔接,将衔接视为一种“构建语篇连贯的重要词汇和语法手段”(Halliday & Hasan 1976: 23)。20 世纪80年代,认知语言学在美国悄然兴起,框架、图式、命题,以及注重人类思维的隐喻映射、概念整合和关联理论都成为语篇连贯的分析工具。斯塔布斯从认知角度出发,认为“连贯是将语义用于语篇,并使其具有意义的心理操作过程的结果”(Stubbs 1983: 96)。布莱克莫尔以关联理论为基础探究语篇连贯的认知模式,认为语篇的连贯性与语篇接受者的认知有关,连贯性是听话者在理解话语和寻求关联性的过程中产生的。(Blakemore 1992)本世纪以来,国内语言学界也出现了借助认知科学来进行语篇连贯分析的趋势,主要集中在概念隐喻与语篇连贯的分析上。“在同一语篇内,若干个概念隐喻分布在篇章的各个部分,用以表达这些概念的词语之间存在蕴涵和关联关系,使得概念隐喻系统具有相当的连贯性。”(束定芳 2000: 180)传统语言学将隐喻视为修辞手段,而认知语言学将隐喻看作认知现象,凭借其生动和极具信息性的认知特性,成为组织和构建语篇的重要手段,语篇也正是借助这种隐喻机制的前后关联性实现了全文连贯。(张玮、张德禄 2008: 30-45)国内的绝大多数概念隐喻研究所选取的语料都是篇幅较短的、具有明显隐喻表达方式的诗歌和散文语篇,隐性的隐喻语篇则鲜有涉猎。科勒(Koller 2003)认为,隐喻的中心是思维,可以在语言组织的各个层次上体现,可体现为单词、词组、句子,也可体现为语篇。作者认为,科勒观点中的“语篇”不仅指超句统一体、片段、章节等语篇单位,而且能够扩展到整个语篇,甚至是一部完整的作品。

2. 概念隐喻的理论框架

“概念隐喻在不同的概念之间搭建起关联关系,借助一个已知的、相对具体的概念去类比、理解和说明一个新的、相对抽象的概念。”(Lakoff & Johnson 1980: 3)概念隐喻是一种人类对世界进行概念化的、重要的、不可或缺的习惯性方法,它指的是“概念系统中横跨不同领域间的映射,采用处于不同认知域的经验对概念进行理解”(Lakoff 1993: 204-205)。话语发出者通常使用一些描述具体经验的语言和概念,去表述复杂事物和抽象概念。当交谈的话题脱离了具体的经验时,交际双方习惯利用隐喻来理解相关的复杂抽象概念。概念隐喻既是重要的思维方式,又在语言使用过程中扮演着意义构建与实现连贯的角色,借助隐喻机制的各个构成要素的前后关联性将语篇连接在一起。1987年莱考夫提出的 “理想化认知模式”(ICM)指的是“特定的文化背景中说话人对某领域中的经验和知识所做出的抽象的、统一的、理想化的理解”(Lakoff 1987: 68)。它的工作原理是从源域映射到目标域,在对目标域进行演绎推理的过程中发挥重要作用,经过映射即可在目标域中得出与源域相类似的推论。理想化认知模型主要由命题结构、意象图式、隐喻映射和转喻映射构成。其中,隐喻映射是指一个意象图式或命题模型从一个认知域映射到另一个认知域中相应的结构上,也就是利用人类思维的过程将直观具体的源域映射到复杂抽象的目标域上,特别是针对抽象事件的概念化、推理和理解。概念隐喻在语篇构建和语篇理解的过程中发挥着重要的整合和推动作用,因此可以作为语篇连贯分析的手段之一。认知语言学强调“以身体经验和认知为出发点,着力寻求语言事实背后的认知方式”(王寅 2007:11)。隐喻映射理论和认知语言学的基本观点“现实—认知—语言”相一致,现实世界通过认知实现系统化,形成一定的概念结构和语义系统。隐喻属于中间的“认知”层面,它是人类的一种基本的、普遍存在的思维方式。

3. 概念隐喻与语篇连贯

连贯是语篇的作者或读者构建语篇框架和意义的动态过程,从认知角度动态分析语篇连贯能够得出更具科学性的结论。理想化认知模型具有开放性,它能够随着人类思维的不断成熟而发展,从汲取到的背景知识中不断总结归纳,进而构建出典型认知规律。在某一社会情景或群体中存在常见的、具有突显性的共性背景知识,它们在人脑中不断积聚,经过理性思维的处理和加工,形成一个个相对固定并且相互联系的认知模型;若干认知模型又聚合形成理想化认知模型,内化存储在人们的认知世界中,成为人类认识事物的方式,具有一定的内在稳定性。受理想化认知模型支配的隐喻思维对语篇连贯发挥着至关重要的作用。概念隐喻指导着人类的思维和行为,是构建连贯性语篇的必要手段。在语篇的创作过程中,通常以一个或多个概念隐喻为基本框架来组织句子,这些概念隐喻就成为语篇取得连贯的认知基础,语篇接受者在理解语篇时也会如此。试分析这样一组对话:

(1)Дуняша. Конторщик Епиходов после Святой мне предложение сделал.Аня. Ты все об одном...правляя волосы.) Я растеряла все шпильки ... (Она очень утомлена, даже пошатывается.)

(Чехов 2014: 249)

杜尼雅霞:管家叶彼霍多夫在复活节后向我求过婚。

安尼雅:你还是老一套……(整理头发)我把发针全丢了……(她很疲倦,连站也站不稳)

(汝龙译 1998: 3)

这是《樱桃园》中的一组对话,二人的对话显然是不连贯的,但是读者读到此处时并不会感到莫名其妙。杜尼亚莎一直纠结于管家的求爱,总是逢人便提及此事;而安尼雅小姐刚从法国归来,没有精力和女仆讨论这些琐碎杂事,以上为“文化语境”。括号中的补白,即 “情景语境”,从安尼雅拢头发和身子摇晃的动作描写中读者能够了解到她此时十分疲惫,这是从语用学的语境理论做出的分析,至于安尼雅为何疲惫、为何提及发针、为何对许久不见的老朋友如此冷淡,依然无法做出一个合理的解释。从认知语言学的角度来分析这段对话,安尼雅所说的“你又来了”其实则意味着 “你们的感情纠葛反反复复,我已经听腻了,尤其是眼下家中面临破产”;“我把发针都给丢了”意味着“我从法国赶路回家,狼狈不堪,樱桃园即将被拍卖,我将失去一切”,两句话都离不开“樱桃园”这一概念。这也就是概念隐喻当中的源域和目标域,思维认知的解读过程就是连接二者的桥梁——映射。由此可以发现,即使是采用动态的语用角度来分析语篇,在理解时仍然存在一定程度的偏差。只有在认知上具备了连贯性特征,说出的话语和写出的语篇才可能具有连贯性。

根据实际切分的T-R链(主题-述题链),连贯性话语具有线性的扩展规律,其中包括以语法形式为基础的横向扩展和以话语修辞为基础的纵向扩展,横向和纵向扩展中又分别包含平行式和链式两种主要的语篇扩展结构(王福祥 1994: 119-129)。若采用类比的方法将线性扩展规律的工作机制迁移到概念隐喻的语篇连贯分析上,可以得出如下推论:一个语篇中存在一个或多个隐喻处于核心地位,其余的衍生隐喻都是围绕主要隐喻展开的,衍生隐喻之间存在着线性扩展规律,包括同一时间上的横向扩展和同一空间上的纵向扩展。也就是说,概念隐喻自始至终贯穿于整个语篇,在语篇的每个部分都有所体现。

3.1 单一核心隐喻

在戏剧这类生活性和情感性较强的语篇中多是人物的对白,语言跳跃灵活,往往不使用词汇、语法结构等衔接手段。从话题的统领性角度来看,存在于人们认知当中的中心论题对语篇的连贯起着重要作用,无论是否通过明显的文字表达出来,只要能够始终围绕这一论题展开叙述,并从这一参照点出发来发表议论,那么它就能指引作者生成具有连贯性的语篇。大多数文学语篇中都有一个主要隐喻,占据着核心位置,由此中心意象可以引申出若干个相关的次要意象。这种隐喻的复制与扩展不仅使主人公的形象更加完整而丰满,而且更加突显语篇的主题。一个占主导地位的概念隐喻可以成为整个语篇的情节发展线索,有助于语篇形成清晰连贯的信息流。《樱桃园》中的核心概念隐喻的源域是樱桃园的消失,目标域是俄国贵族的衰落,具体的体现是主人公的台词和补白,以及对待樱桃园拍卖这一事件的态度上。

从表1可以看出,作为处于源域中的拉涅夫斯卡娅和加耶夫兄妹、罗伯兴的言语和行为都是围绕樱桃园这一核心源域展开,以个体形式分别映射到旧贵族和新兴资产阶级的目标域当中。下面以罗伯兴的戏份来详细阐述衍生隐喻贯穿整个篇章的过程,首先在第一幕当中:

表1 《樱桃园》四幕剧中的衍生隐喻

(2)Лопахин. ...Вам уже известно, вишневый сад ваш продается за долги, на двадцать второе августа назначены торги, но вы не беспокоитесь, моя дорогая, спите себе спокойно, выход есть ...

(Чехов 2014: 261)

洛巴兴:……您已经知道,您的樱桃园准备卖掉还债,预定在八月二十二日拍卖,可是您不用担心,我亲爱的太太,您自管踏踏实实地睡觉,出路是有的……

(汝龙译 1998: 309)

罗伯兴虽然已是一位利益至上的商人,但他不忘自己的出身,仍然以恭敬的口吻、诚恳的态度为昔日的贵族主人出谋划策,耐心地提出保住樱桃园的方法,由此映射贵族势力虽然衰弱,但是等级观念依旧存在于人们的思想意识中。其次,第二幕中:

(3)Лопахин. Я вас каждый день учу. Каждый день я говорю все одно и то же. И вишневый сад и землю необходимо отдать в аренду под дачи, сделать это теперь же, поскорее - аукцион на носу! Поймите!

(Чехов 2014: 282)

洛巴兴:我天天在教你们嘛。这些话我天天反复地说。樱桃园也罢,土地也罢,必须租出去造别墅,这马上就得办,拍卖可是近在眼前了!你们得明白!

(汝龙译 1998: 325)

此时罗伯兴在态度上已有些许不耐烦,他再三强调时间的紧迫,希望女地主早下决断,以此来映射贵族衰落的速度加快,仍然在做最后的垂死挣扎。接下来,在第三幕当中:

(4)Лопахин. Что ж такое? Музыка, играй отчетливо! Пускай всё, как я желаю! (С иронией.) Идет новый помещик, владелец вишневого сада!

(Чехов 2014: 295)

洛巴兴:这是怎么回事啊?音乐,热热闹闹地演奏吧!但愿什么事都按我的心意办!(讥诮地。)新的地主,樱桃园的主人来啦!

(汝龙译 1998: 349)

生动形象地再现了罗伯兴买下樱桃园后异常兴奋的场景,以此映射贵族们的彻底失败,资产阶级对自己的突然崛起感到意外。最后,在第四幕中:

(5)Лопахин. В прошлом году об эту пору уже снег шел, если припомните, а теперь тихо, солнечно. Только что вот холодно... Градуса три мороза.

(Чехов 2014: 316)

洛巴兴:要是您记得的话,去年这个时候已经下雪了;可是现在没有风,阳光普照,不过天气倒是冷了……气温零下三度。

(汝龙译 1998: 359)

罗伯兴惬意地享受着冬日里的阳光,但仍然感觉有些发冷。作者以此来映射贵族残余势力依然存在,但是丝毫不会影响社会的继续前进。契诃夫着力刻画了主人公从彷徨、怀疑到向现实妥协的心理变化,用剧中人物之间的矛盾来映射当时俄国社会各个阶级之间的矛盾,更加深刻地揭示出封建贵族必将走向灭亡的命运,以短暂的3个月为时间轴,映射出整个贵族阶级逐渐消亡的几十年历史。在文末,以樱桃树一棵棵倒下来映射旧时代的逝去,从而完整地创造了樱桃园这一核心隐喻,使语篇实现了整体连贯。

3.2 多重核心隐喻

《父与子》这部小说包含3个核心隐喻,以基尔沙诺夫兄弟的人生轨迹来隐喻整个旧贵族阶级的尴尬境地,以平民出身的医科大学生巴扎罗夫的讽刺性悲剧来隐喻“新人”平民知识分子的空想与迷惘,以阿尔卡狄在新旧力量之间的摇摆不定来隐喻年轻贵族的命运。其中,冲突的双方基本上处于同等地位,父辈并不享有绝对的专制权和支配权,在与子辈产生矛盾时双方不仅激烈地辩论,甚至进行了单独的决斗。因此,3个贯穿整个语篇的核心隐喻是3条平行的小说主线,突出了语篇的冲突主题。语篇中往往存在源域相同而目标域不同的隐喻映射,它们之所以能够共同支撑起语篇的连贯,是由于它们的源域之间具有从属性或相关性,在某一个占据主导地位的核心隐喻之下,分布着若干个处于从属地位的、关联密切的次要隐喻,与核心隐喻相互照应、补充并加强核心隐喻的中心作用,从而实现语篇各个部分的统一隐性连贯。在文中体现为阿尔卡狄和伯父巴威尔同属于贵族这一源域,但是阿尔卡狄却被映射到追求新观念却时常退缩的贵族目标域,巴威尔则被映射到典型的权威旧贵族目标域。语篇中的另一种常见情况是源域不同而目标域相同的概念隐喻,这些来自不同源域的隐喻并不会影响语篇的连贯性,因为隐喻之间的连贯是基于共同的映射来实现的。对于同一个目标域,可以从不同的源域出发,多角度地映射出同一目标域的多维度特征。在小说中巴扎罗夫和阿尔卡狄的目标域同是接受虚无主义新思潮的年轻知识分子,而巴扎罗夫来自平民阶层这一源域,阿尔卡狄则来自摇摆不定的贵族。

3.2.1 语篇的纵向连贯

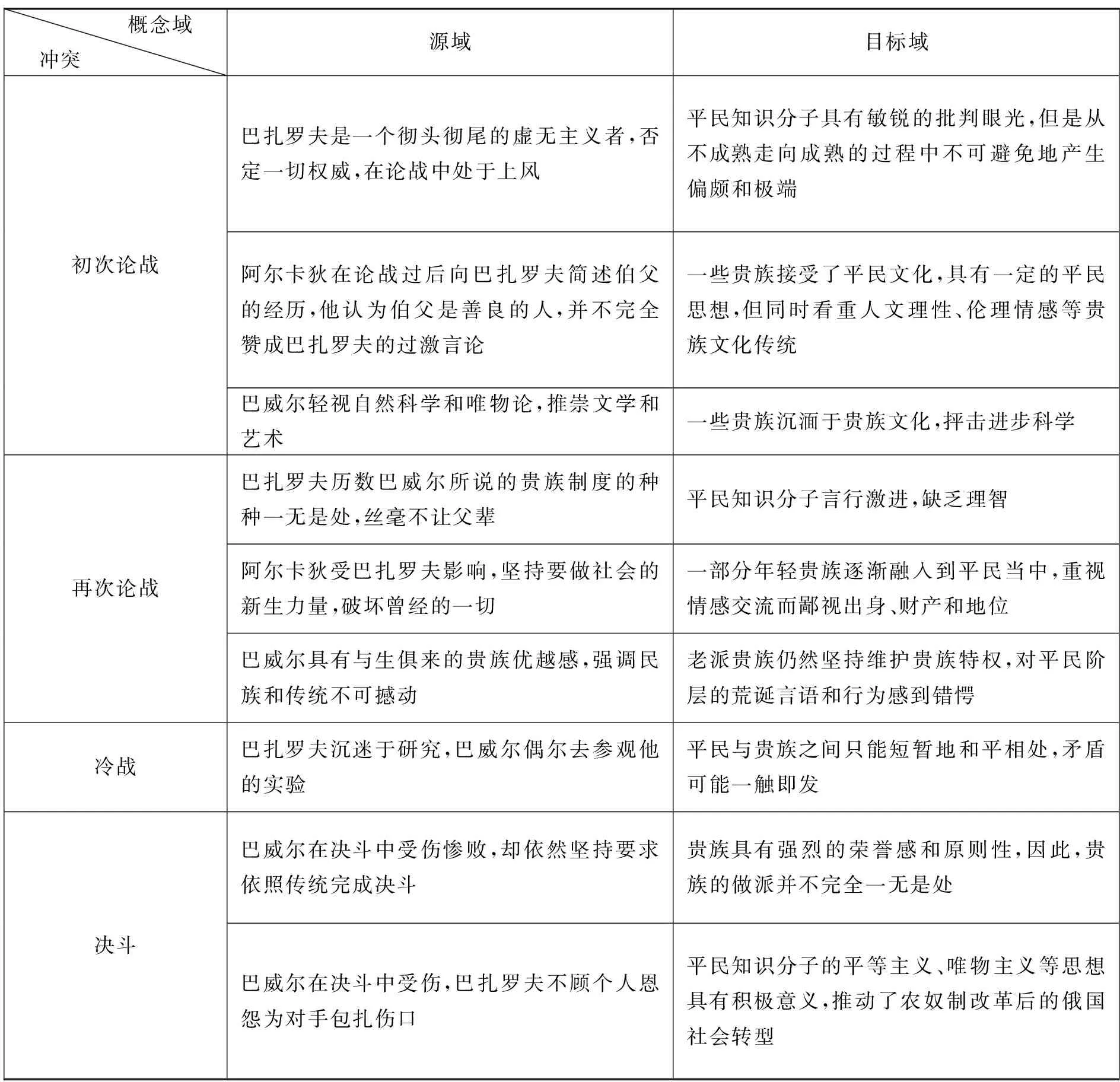

概念隐喻下的语篇纵向连贯以时间为坐标轴,体现为多重核心隐喻在不同时间段的平行并列发展。小说中4场主要的冲突情节构成了语篇整体的纵向连贯,分别是第6章的首次论战围绕科学与艺术;第10章的升级论战,围绕“没出息”和 “贵族”进行激烈的争论;第23章双方关系表面上缓和,进入冷战状态;第24章矛盾再次激化,双方决斗。

由表2可以看出,作家在写作时,从拟定小说题目开始,就已经在认知思维中预先设定了贵族与平民的矛盾。因此,上述4次矛盾冲突分属不同的章节,但是由于都是围绕父辈与子辈之间的争论展开的,使读者在阅读到第10章中的论战时,自然会联想到之前第6章的论战。小说通过这4场矛盾冲突,将3大核心概念隐喻贯穿全篇。

表2 《父与子》冲突情节的隐喻映射分析

3.2.2 语篇的横向连贯

概念隐喻下的语篇横向连贯以空间为坐标轴,体现为多重核心隐喻在不同空间内的相互联系和横向扩展。在《父与子》中主要表现为巴威尔、巴扎罗夫和阿尔卡狄的人生观和爱情观的横向对比。巴维尔并非是一个极端的封建保守主义者,只是一个接受了资本主义思想的老派贵族,与其他的封建农奴主相比,他的思想相对较为开明。阿尔卡狄在刚刚到来的新观念和迟迟不肯退去的旧观念之间摇摆,他凭借敏锐的观察和开明的头脑更倾心于新观念,但是贵族子辈的身份局限性使其永远无法成为推动社会进步的真正力量。阿尔卡狄在婚姻中以情感为基础,不以家庭背景和财富地位为衡量标准,反映了他较先进的恋爱观,爱情的成功给予了阿尔卡狄重新看待人文、理性、伦理等贵族文化传统的机会,使他重新审视平民文化的缺点和局限,进而摆脱了对虚无主义的盲目崇拜。巴扎罗夫在爱情方面是失败的,他在否定一切的同时,也否定了人类最真实的情感,巴扎罗夫临终前期待奥金佐娃的一吻,他的理想信念和坚强意志在这敷衍的一吻中消失殆尽。作家以这一讽刺性的结局来隐喻“新人”在崛起过程中必然要经历的挫折。屠格涅夫也是一位贵族,自幼见证了农奴的悲惨生活,十分渴望社会转型,然而他所期待的是一种和平过渡,而不是“新人”所倡导的暴力革命,他的感情生活也曾十分坎坷,像巴威尔一样四处追求心爱的女人,内心却追求情感的安定。他将人生的经历隐喻映射到巴威尔和巴扎罗夫身上,将人生的理想隐喻映射在对阿尔卡狄的描写中。作家个人的人生经历和思想脉络是连续的,因此,作家这种将自己的境遇和理想隐喻于作品之中的创作手法,构建了小说各章节之间的横向连贯。

4. 结论

概念隐喻是构成语篇连贯的透明黏合剂,隐含在语篇的词汇和句法功能之下,以人物和情节的发展为表现形式,存在于作者和读者的思维认知当中,从不同的认知域角度解读语篇意义的构建与连贯。核心隐喻不仅共同支撑着语篇的连贯,也相互发生作用与联系,不同核心隐喻的相互交织从多个侧面立体地展示了语篇的主题思想。人类的隐喻思维普遍存在于语篇的创作和理解当中,概念隐喻贯穿于整个语篇,它不仅保证了概念系统的一致性,也间接地实现了语篇的连贯性。