新乡市博物馆藏帽筒

2020-07-24秦欣欣

□ 秦欣欣

图1 五彩花卉六棱镂空帽筒

帽筒,又称“官帽筒”,据专家研究,“帽筒这一器物产生于清代的嘉庆年间,初始时用于放置官帽,后来流入民间,一直受到社会各个阶层人士的喜爱。帽筒的制作工艺经历了几个发展时期,结束于建国后的20世纪50年代,前后跨越了两个多世纪,约150年的时间”。由此可见,帽筒创制于清代嘉庆朝年间,经历了清代咸丰、同治、光绪朝乃至民国时期,最开始是仿古所作,官员用于放置顶戴花翎,代表了上层社会和统治阶级,有一定的身份等级象征寓意,随着其不断发展,逐渐世俗化,成为寻常百姓家的装饰品与陈列品,是中国传统瓷器中的一种典型器物。

帽筒在不同的时期体现了不同的特色,有早期的仿古繁复,外表华丽;中期的造型规整,实用性强;后期趋向装饰性,这体现了帽筒由实用性到装饰性的发展过程。帽筒的造型主要有圆柱形、六棱形、四棱形以及仿青铜器的花觚形等,器身上多有海棠孔,既能流通空气,又增加了装饰效果,不过随着装饰性不断增强,海棠孔逐渐被取消。帽筒的装饰题材丰富多样,有吉祥寓意纹饰、人物故事纹饰、神话纹饰、花鸟纹饰等等,体现出了当时社会人们的精神意识和审美追求。

1.五彩花卉六棱镂空帽筒(图1)

清代,通高28.2、口径11.5、底径11.5厘米。此帽筒呈六棱形,口沿描金,两条弦纹中饰有一圈回字纹,筒身主题纹饰为五彩花卉纹,翠绿的松石,盛开的菊花,蜿蜒伸出的枝藤,挂有小花绿叶点缀,近足处饰有一圈高低蕉叶纹,中间亦有小花点缀。器身有6处海棠孔开光,海棠孔不仅能增加艺术美感,还能通风散气,蒸发气味等,是早期帽筒常见造型之一。该帽筒造型规整,典雅大方,釉色鲜艳亮丽,纹饰细腻。菊花纹是中国古代传统的吉祥寓意纹饰,有君子风范,历来深受文人喜爱,菊花也有长寿之意,是中国古代瓷器重要的装饰题材之一。

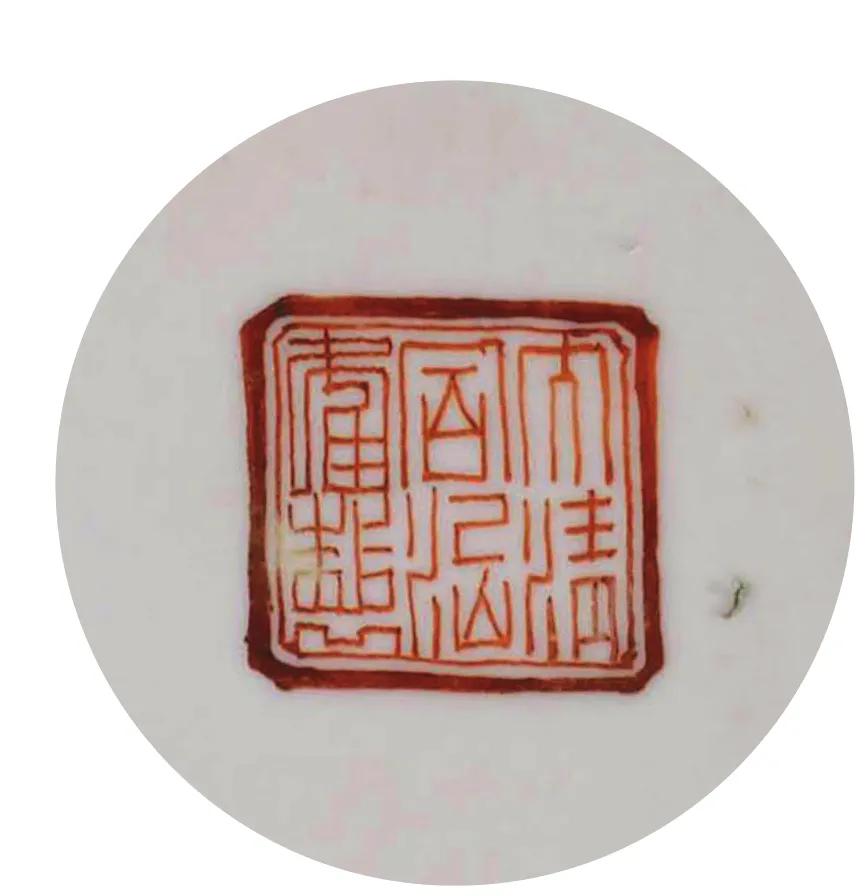

2.“大清同治年制”款五彩灵猴献寿镂空帽筒(图2、图 3)

清代,通高27.6、口径12.8、底径12.8厘米。此帽筒直身圆筒,腹部中空,器身有6处海棠孔开光,口沿描金,筒身绘制五彩灵猴献寿图,粗壮的桃枝蜿蜒伸出,枝藤上结有硕大的仙桃,树枝与假山上有数只灵猴,或嬉闹,或玩耍,或攀爬,或手捧仙桃,俏皮灵动,趣味盎然。底部方形红彩双圈内书“大清同治年制”6字红彩篆书款。灵猴与仙桃均寓意吉祥美好,具有丰富的文化内涵,灵猴生动活泼,有“侯”的谐音,表达了人们封侯拜相的追求,仙桃有幸福长寿之意,灵猴与仙桃组合在一起呈现灵猴献寿图案,既有祝愿加官进爵之意,亦有祝愿年长者健康长寿之意,是中国传统吉祥寓意装饰纹样。

3.矾红缠枝宝相花福寿镂空帽筒(图4)

清代,通高28.5、口径12.2、底径12.2厘米。此帽筒圆柱高筒,腹部中空,器身通体矾红彩,有6处海棠孔开光。口沿处描金,下饰有一圈如意云头纹,筒身满绘缠枝宝相花纹,中间饰有6处“寿”字,足部饰有一圈莲瓣纹,釉色光彩亮丽,纹饰精美繁复,满而不乱。如意云头纹造型以如意头、灵芝为形,演变为独特的云朵形状,寓意富贵如意;宝相花是中国

图2 “大清同治年制”款五彩灵猴献寿镂空帽筒

图3 “大清同治年制”款

图6 五彩博古镂空帽筒

图5 五彩群仙祝寿六棱镂空帽筒

图7 青花留白冰梅纹帽筒

图9 “丸越谨制”款渔樵耕读纹帽筒

图8 粉彩无双谱镂空帽筒

图10 “李桂兴造”款芦雁纹帽筒

图4 矾红缠枝宝相花福古代传统吉祥寓意纹饰,吉祥三宝(宝相花、摇钱树、聚宝盆)之一,纹饰雍容华丽,寓意吉祥美好;“寿”字纹体现了人们对长命富贵的美好追求,是祈求长寿的常用装饰题材。器身整体纹饰流行于清代光绪朝时期,寓意福寿延绵,多为祝寿之用。

4.五彩群仙祝寿六棱镂空帽筒(图5)

清代,通高28.2、口径11.2、底径11.2厘米。此帽筒呈六棱形,腹身有6处海棠孔开光,口沿描金,主题纹饰五彩群仙祝寿人物故事图,有八仙祝寿、福禄寿三仙等中国古代神话故事人物,构图色彩丰富,仙人手持法器,神态各异,线条飘逸灵秀,人物惟妙惟肖。八仙祝寿人物图和福禄寿三仙都是中国古代极为流行的传统吉祥纹饰之一,这都是古代民间信仰中吉祥喜庆的神仙人物,此类主题纹饰都寓意着吉祥长寿。

5.五彩博古镂空帽筒(图6)

清代,通高28.3、口径12.2、底径12.2厘米。此帽筒圆柱直身,腹部中空,器身有6处海棠孔开光,口沿描金,器身通体绘制五彩博古图,色彩鲜艳亮丽,秀美雅致,寓意高雅吉祥。博古纹是中国传统吉祥寓意装饰纹样之一,由宋代《宣和博古图》一书得名,全书共有30卷,收录了当时宋代皇室在宣和殿所藏的商代至唐代青铜器800多件,集宋代所藏青铜器之大成,故而称为“博古”,随着时代和工艺的发展,“博古”作为装饰题材被广泛引申,凡鼎、尊、彝、瓷瓶、古董、玉件、书画、盆景、文房四宝等装饰纹样,均被称之为博古,寓意高洁清雅。

6.青花留白冰梅纹帽筒(图7)

民国,通高27.8、口径11.5、底径11.5厘米。此帽筒圆柱高筒,腹部中空,器身满绘青花地冰梅纹,一株蜿蜒生长的梅树,枝头盛开着一朵朵梅花,青色的裂纹与白色的梅花呼应衬托,呈现出青白相间中寒梅盛开的美景,既有冰裂纹的美感,又有梅花纹的雅意。梅花为“四君子”(梅兰竹菊)之一,历来受到传统文人士大夫的仰慕,象征着崇高的品质和高洁的气质,还被赋予着吉祥平安的寓意。冰梅纹又称“冰裂梅斑纹”,创制于清代康熙年间的景德镇官窑,来源于盛行北宋官窑的冰裂纹和传统寓意纹饰梅花纹,以冰裂片纹为地,青花作画,勾勒白色梅花,蓝白交映,高雅别致,文人气息浓厚,表现出古代人们对梅花高尚品格的赞美。

7.粉彩无双谱镂空帽筒(图8)

民国,通高28.3、口径12.2、底径12.2厘米。此帽筒圆柱直筒,器身有6处海棠孔开光,口沿描金,主题纹饰以粉彩绘制《无双谱》历史人物图,分别是国老狄梁公、尚父郭汾阳王与董贤,并题记其人物简要生平事迹,人物造型别具一格,生动传神,文字微小精致。《无双谱》,也称《南陵无双谱》,清代康熙三十三年(1694)整理刊刻,收录了从秦末(前206年)至南宋末(1283)1400多年间40位古代传奇人物。无双谱瓷器因瓷器上绘制无双谱人物故事图案而得名,流行于清代道光、同治朝,图文并茂,是清代瓷器纹饰中重要的装饰题材。

8.“丸越谨制”款渔樵耕读纹帽筒(图9)

图11 粉彩仕女纹帽筒

民国,通高28.5、口径12.1、底径12.1厘米。此帽筒圆柱直筒,腹部中空,口沿一圈金边装饰,主题纹饰为渔樵耕读图,从文字可知这是民国著名画师余钊在珠山所作,色彩清亮明艳,人物绘制传神,生活气息浓厚,底书款“丸越瑾制”。余钊,字文彬,清代光绪浅绛彩大师余焕文之子,是民国瓷画大家之一,浅绛彩与新粉彩之间的过渡名家。“渔樵耕读”图是明清和民国时期瓷器上常见的装饰题材,分别指捕鱼的渔夫、砍柴的樵夫、耕作的农夫和读书的书生,这是中国古代农耕社会的主要职业,体现了民间人们的生活方式,古人以“渔樵耕夫”图为装饰,表达了对田园生活的向往和淡泊自如的意境。

9.“李桂兴造”款芦雁纹帽筒(图10)

民国,通高28.5、口径12.1、底径12.1厘米。此帽筒圆柱直身,腹部中空,口沿金线脱落,腹身绘制芦雁图,几只大雁在芦苇丛中或振翅高飞,或引颈眺望,神态各异,形神具备,芦苇丛中还有朵朵盛开的花朵,绘制栩栩如生,有题款“平沙落雁李桂兴画”,此图是民国早期粉彩瓷绘名家李桂兴所绘。芦雁图是中国传统吉祥寓意装饰题材之一,自宋代起流行民间,大雁历来被古人认为是吉祥之鸟,象征着信守承诺,又雁善鸣,“鸣”通“名”,初生的芦苇称“葭”,“葭”又与“甲”谐音,所以芦雁纹便代表“一甲一名”,有“金榜题名”的吉祥寓意。

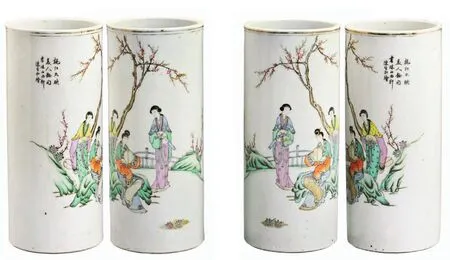

10.粉彩仕女纹帽筒(图11)

民国,通高17.8、口径12.1、底径12.1厘米。此帽筒圆筒直身,腹部中空,口沿金线脱落,筒身纹饰为桃花仕女图,仕女体态轻盈,妩媚动人,桃花火红盛开,与美人交相呼应,画工精致,色彩素雅,从腹身题款可知,此图是民国早期粉彩瓷绘名家陈生和(陈子发)在珠山西轩所作。仕女图是以古代中上层妇女生活为题材的装饰纹样,只有做官的人才称作“仕”,因此“仕女”便指官宦人家的女子。仕女图自唐代时就已出现,一直受到世人的喜爱,佳品众多,美丽端庄、温柔贤惠的侍女,体现了达官贵族悠闲的生活情趣,也表达了作者对这种美好生活的向往之情。