清代广州外销丝绸上的康乃馨

2020-07-24白芳

□ 白芳

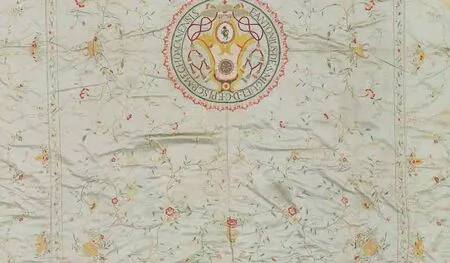

图2 18世纪 白缎广绣花卉纹章纹外销床罩美国大都会博物馆藏

中国是丝绸的发源地,丝绸通过陆上丝绸之路、草原丝绸之路、西南丝绸之路和海上丝绸之路传播到世界各地。明清时代,伴随世界地理大发现,东西航路开通,标志着世界性海洋贸易圈逐渐形成。广州是海上丝绸之路的发祥地,是历两千年而不衰的贸易大港,尤其是清乾隆二十二年(1757)颁布了“(洋船)将来只许在广东收泊交易”①的上谕,欧美各国商人仅允许在广州口岸一地进行通商贸易,西方人称之为“一口通商政策”(the only port policy)。广州十三行是清政府特许的专门经营管理对外贸易的商行,垄断着丝、瓷、茶大宗商品的商业贸易。屈大均《广州竹枝词》:“洋船争出是官商,十字门开向两洋,五丝八丝广缎好,银钱堆满十三行”,就是对清代广州十三行时期外销丝织品贸易盛况的描述。

一、清代广东丝织业的发展

广东地处亚热带,气候温和,雨水充沛,适合种桑养蚕。西汉汉武帝时期(公元前140年~公元前87年),广东的朱崖郡(今海南省)、德庆、连州以及广州附近已有“采桑养蚕”“桑蚕织绩”②的生产活动。1983年,广州发掘南越王赵眜(公元前137年~公元前122年)的陵墓,墓中出土的丝织品数量众多,品类丰富。它们有原匹织物,也有包裹各类器物的织物,还有各类穿丝随葬物的织物,经科学检测,这批织物的质地可分为绢、罗、纱、锦、麻等五类③。墓中还出土一大一小两件丝织印花模板,被认为是迄今发现的世界上年代最早的一套彩色套印丝织工具,这说明早在西汉时期广东丝织业已具备一定规模。北宋建隆二年(961),朝廷诏令各地种桑养蚕,发展丝织业,广东的桑蚕生产得到进一步发展,形成了以珠江三角洲为中心的蚕丝基地,出现了织土绸的机户、机坊,生产土丝、紬等蚕丝产品,其中顺德龙江生产的丝织品—玉阶、柳叶还一度成为贡品④。

明清时期,海上丝绸之路的全球拓展为中国丝货提供了广阔的国际市场。在海外市场需求的刺激下,珠江三角洲地区的蚕桑丝绸生产呈现出高度商品化和专业化的特征。“大约自明末清初起,弃田筑塘,废稻树桑开始在珠江三角洲一带蔚然成风”⑤,因桑基鱼塘的经济效益远远高于水稻种植,故出现了“周回百余里,居民数十万户,田地一千数百顷,种植桑树以饲蚕”⑥的专业化蚕桑生产基地。蚕桑丝绸生产的各个环节都不同程度的倚赖于市场。“乡大墟有蚕纸行,养蚕者皆取资焉。每岁计桑养蚕,有蚕多而桑少者,则以钱易诸市。桑市者,他乡之桑皆集于此也。所缫之丝不自织,而易于肆”⑦。甚至乡间市场上的丝价已与国际市场的丝价发生了密切关系。“呼郎早趁大冈墟,妾理蚕缫已满车;记问洋船曾到几,近来丝价竟何如?”⑧

蚕桑业的兴盛也推动了珠江三角洲地区丝织业生产的规模日益扩大、生产分工日益精细。据记载,“明代中叶以后,佛山丝织业已发展到十八行,即丝缎行、什色缎行、元青缎行、花局缎行、纻缎行、牛郎纱行、绸绫行、帽绫行、花绫行、金彩行、扁金行、对边行、栏杆行、机纱行、斗纱行、洋绫绸行等”⑨。伴随丝织业的发展,广州至迟在清雍正年间就出现了规范丝织行业的会馆—锦纶会馆。根据锦纶会馆碑记等碑刻材料,可知会馆有完善的组织机构“主会”和规章制度“庙例”,留有店号名称的丝织业商铺有数百家之多,生产组织按照丝织品的品种分为线纱行、洋货敦仁行、洋货接织行、朝蟒行、宫宁线平行、金彩接织行、本地牛郎放接行、素线绉羽绉接织行、原青接织行、接织牛郎行、花八丝行、接织洋货行等⑩,无疑,锦纶会馆见证着广州丝织业的繁盛。

二、清代广州外销丝绸的品种

清代广州是丝绸海外贸易的中心,广州十三行行商垄断着丝绸的海外贸易,贸易的品种主要包括生丝原料和丝绸成品两大类。根据《东印度公司对华贸易编年史》的记录,清乾隆、嘉庆年间广州外销丝绸的数量最大、销售范围最广。1789年(乾隆五十四年)广州贸易的生丝情况:英国东印度公司1600担、英国散商2371担、美国660担、法国118担、荷兰331担、丹麦4担,共计5104担;1819年(嘉庆二十四年)广州出口的丝织品 :英国私商350609担、美国3000420担,共计3351029担。

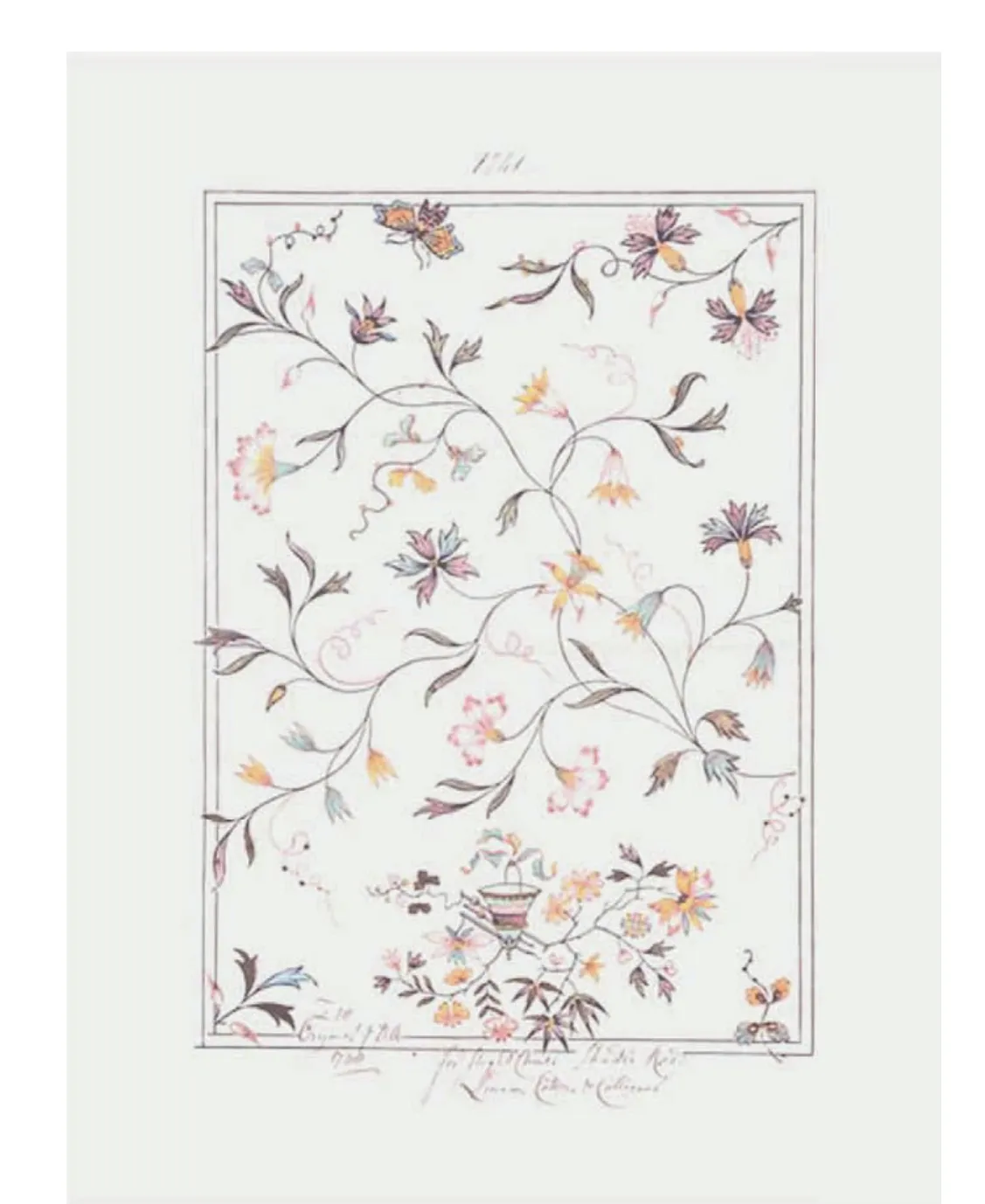

图1 1741年 纸本彩印花卉画样英国维多利亚阿尔伯特博物馆藏

外销到海外的生丝有江南地区的生丝和广东本地的生丝。乾隆二十四年(1759),两广总督李侍尧奏疏:“惟外洋各国夷船,到粤贩运出口货物,均以丝货为重。每年贩运湖丝并绸缎等货,自二十余万斤至三十二三万斤不等。统计所买丝货,一岁之中,价值七八十万两,或百余万两。至少之年,亦买价至三十余万两之多。其或均系江浙等省商民贩运来粤,卖予各行商,转售外夷,载运回国” 。虽然广州本地的生丝在质量上与江浙沪丝有一定的差距,但因价格相对低廉,货源比较稳定 ,自1810年起,英国东印度公司董事会就鼓励来华商人积极购买广东生丝,“董事会在本季度第一次命令购入100担广东丝” 。清道光十年(1830),广东生丝出口达3680担,占当年全国经广州出口生丝的52%。《南海县志》:“土丝一项,全省每年约出口四千万,顺德四分之二,番禺香山新会占其一,南海占其一。”

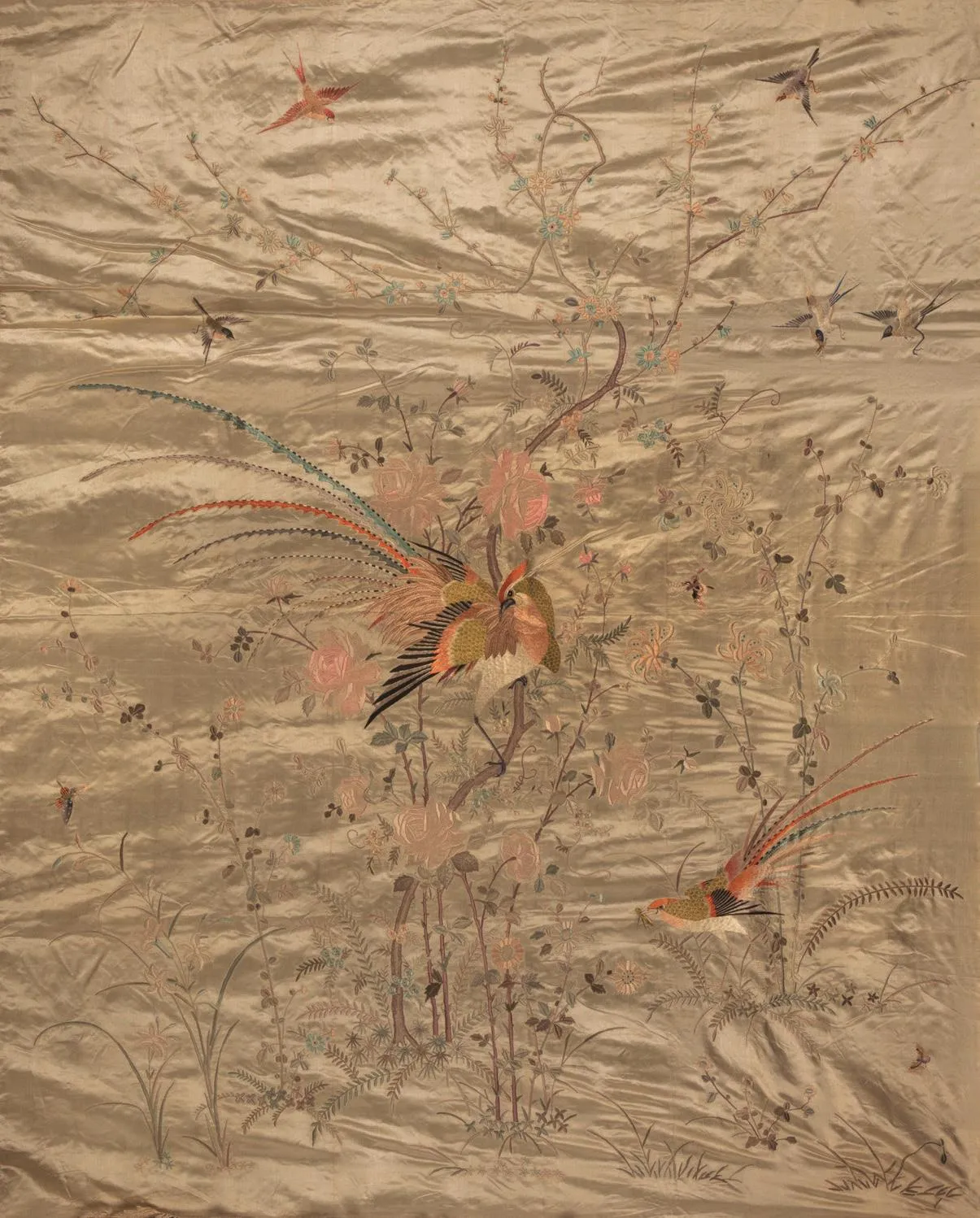

图3 18世纪 杏色缎广绣花鸟虫蝶纹外销床罩广东省博物馆藏

外销到海外的丝织品种类花色繁多,仅1728年广州外销丝织品的品种就有十余种:缎、绸缎、绸缎小枝花纹、高哥纶、高哥纶条纹花纹、花缎床单、宝丝花纹、宝丝条纹花纹、薄绸花纹、丝帕等。光绪年间,佛山“多丝织品,丝由顺德各乡购回,出品颇多,最著名者为金银缎、八丝缎、充汉府缎、充贡缎等。售于本地者十之二三,外埠四乡量亦相等,运赴外洋则十之三四”。广东的丝织品有“广纱甲于天下,缎次之”的美誉。屈大均称:“广之线纱与牛郎绸,五丝、八丝、云缎、光缎,皆为岭外京华,东西二洋所贵。”广东发达的丝织业为广州口岸提供了丰富的外销丝织品品种,但优质丝织品织造的原料主要是来自江南的生丝。清乾隆《广州府志》载:“粤缎之质密而匀,其色鲜华,光辉滑泽,然必吴蚕之丝所织,若本土之丝,则黯然无光,色亦不显,止可行于粤境,远贾所不取。”“粤纱,金陵苏杭皆不及,然亦用吴丝,方得光滑,不退色,不沾尘,绉折易直,故广纱甲于天下,缎次之。以土丝织者,谓之丝纱,价亦贱。”广州出口的丝织品除在广州织造外,苏州、杭州、南京等地的丝织品也有部分流通到广州,经十三行行商转售出口,如南京绸缎“南越五岭、湖湘”,苏杭则“远连广交,以及海外诸洋,梯杭毕至” 。

为迎合海外市场的需求,部分外销丝织品是按照欧洲流行的风格样式制作的,但是提花织物的生产需要织机重新装造,费时费工。基于生产周期和成本的考虑,手绘丝绸和刺绣丝绸的商品化生产得到飞速发展。

目前可见的清代外销手绘丝绸的面料多以纱、绸、缎为主,纹样大多选用花卉植物图案进行装饰,其间或者添加一些西方人喜欢的中国元素,亦或直接按照西方流行的花样描摹绘制。在法国,“17世纪后半叶,东方手绘的丝织品成为最流行的时式”,“至1673年,中国的花样渐趋平民化,已经有印花丝织品的供应,以代替高价的手绘丝织品”,“它(们)非常美妙,使人一眼难于辨认究竟是绘制的还是印花的” 。

广绣是对以广州为中心的珠江三角洲一带民间刺绣工艺的总称,它与苏绣、湘绣、蜀绣并称为中国四大名绣。伴随海内外市场需求的扩大,清代是广绣商品化生产发展的全盛时期。据统计,清乾隆年间,广州、佛山等地的绣坊、绣庄成行成市,仅广州就多达50多家,分布在状元坊、新胜街、沙面一带,从业人员3000多人 。清乾隆五十八年(1793),广州成立了刺绣行会—锦绣行,会址在杨巷瑞兴里,会名“绮兰堂”,行会的宗旨是保护本土绣业发展,遏制外来绣品的渗入,并对遍布城内的绣坊、绣庄进行管理,对绣品的工时、用料、图案、色彩、规格、工价等,都有具体规定。

广州外销绣品的式样大体分为两类:一类是绣庄、绣坊自行设计传统图案,绣制样品,供外商选择;另一类是按照外商提供的图案或样品,进行来样加工订制。这不但丰富了广绣的题材内容,而且广绣在刺绣技法上也开始融合西洋的艺术风格,注重光影变化,强调物象的逼真和立体感,从而奠定起广绣与其他三大绣种与众不同的艺术风格。这种中西融合的广绣绣品深合西方人的审美趣味,布莱克本商业使团的来华调查报告中写道:“因为广州对欧洲、印度、美洲等市场有大量蚕丝原料输出,所以集中在广州的丝稠贸易,关系非常重大。除此以外,广州城内及周围各县都有很大的丝织业。输出品中包括空茧、分作几种几级的废丝、生丝、手工缫丝,及丝织品,如本色素绸、锦绸、绫罗锦和满绣的床单、披肩及长衣等素花绸缎。”

三、清代广州外销丝绸上的康乃馨纹样

18、19世纪,广州外销丝绸源源不断地销往到欧美,大量用于服装面料和家居装饰上。据《十八世纪中国出口艺术品》记载:“18世纪,英国贵妇们使用着中国刺绣艺人绣的双面围巾。还有一些时髦的贵妇与小姐将设计、剪裁好的服装、名片,通过东印度公司运送到中国,请中国刺绣匠师刺绣。”“法国路易十四时代,宫廷男女服饰都以刺绣、折裥、蝴蝶结做装饰;贵妇人的高跟鞋的鞋面有些也是用中国丝绸、织锦为面料,上面绣有各种精美图案。伦敦的贵妇人视中国刺绣服装为时髦,这些服装往往绣着象征吉祥如意的麒麟、龙凤图案,古典华贵,深得贵妇欢心;据说有些妇女喜欢穿着中国刺绣的服装,披着中国刺绣的披肩、围巾,口袋里有中国刺绣的手帕,甚至别出心裁地请中国刺绣工匠精心绣织丝绸名片,把自己打扮成中国传统的大家闺秀,自诩东方美人而大肆炫耀。”在家居装饰上,广州外销丝绸被广泛地装饰在宫殿的墙壁、桌椅、床罩、帷幔、窗帘等家居用品上。其纹样既有来样定制,如18世纪60至80年代,瑞典东印度公司的商人要求“每一张织布都不会超过一两种颜色,它们配有诸如条纹或格子的基本图案。其中一些布料编制出来之后,就交付画师和刺绣工,他们在上面添加额外的颜色、标志、边缘、名称以及其他外国买家想要的图案” ;也有中国传统的吉祥纹样,借以表达吉祥富贵、喜庆满堂、福禄万代的美好寓意。

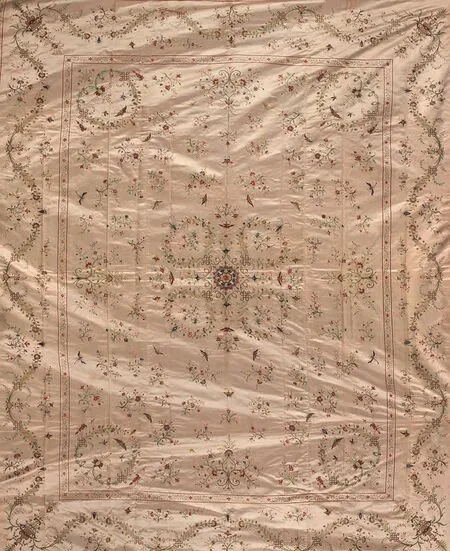

图4 18世纪 杏黄缎广绣缠枝花卉外销床罩广东省博物馆藏

18世纪欧洲流行洛可可风格的织物纹样,它是一种女性化的,以不对称的曲线形作为主要装饰手段,花卉是备受推崇的装饰题材。“在纺织面料的设计上,花卉图案成为最主要的图案。最常见的花卉图案是根据常见花卉归纳变形出的小花朵,也有根据植物学家做出的欧洲花卉物种的图式而设计的。同时,图案设计师还会把写生的花卉真实地再现在纺织织物上,有时不光色彩上模仿现实之物,就连花朵的大小也力求与真实的一致” ,可以说洛可可艺术表现的就是花卉的帝国。

图7 20世纪初 米色缎广绣花鸟外销床罩广东省博物馆藏

康乃馨,是英文名Carnation 的中译音,学名香石竹,是石竹科石竹属多年生草本植物。香石竹原产于地中海,在古希腊就有大量培植。公元前12世纪库尔塔岛壁画中就有关于香石竹的描绘。公元前300年,古希腊诗人狄奥弗拉斯图将香石竹称为神圣之花。古希腊人常将其添入酒中,使酒富有甜美的丁香香味,并用它来制作冠冕和花环。香石竹被古希腊人称为Coronation,也是现代名称Carnation的起源。18世纪洛可可风格织物面料上流行以康乃馨、玫瑰、蔷薇、郁金香等自然界的花卉图案与卷曲的植物藤蔓相组合的纹样,营造出一种蜿蜒曲折、轻快自由、纤巧唯美的视觉效果。

这件英国维多利亚阿尔伯特博物馆收藏的标记有1741年字样的纸本彩印花卉画样(图1),以淡粉、橙黄、浅紫、浅棕、浅蓝等柔和的色彩绘制出以康乃馨图案为主体的折枝花和缠枝花,间以蝴蝶、蜜蜂和花篮图案做点缀,具有典型的洛可可时期的花卉图案风格。18世纪广州外销丝绸上的纹样很多是依此蓝本加工制作的。美国大都会博物馆收藏有一件18世纪白缎广绣花卉纹章纹外销床罩(图2),长206.5、宽201.5厘米,以五彩丝线平针技法绣制。从居中处绣制的纹章图案和文字可知,这件床罩是为西属美洲墨西哥地区的主教安东尼奥·米格尔定制的。围绕着纹章,枝蔓舒卷的花枝将康乃馨、满载花卉的花篮和其他一些细碎小花相连在一起,构图舒展、色彩淡雅,与同时期来样的画稿有异曲同工之处。这件18世纪杏色缎广绣花鸟虫蝶纹外销床罩(图3),长270、宽214厘米,广东省博物馆藏。主体图案以旋涡状藤草和粉、蓝两色康乃馨为主的庭园花卉构成,每一组淡雅柔和、纤细柔美的团花内又辅以甲虫、蝴蝶、蜻蜓、鹦鹉等虫鸟图案装饰,具有鲜明的洛可可图案装饰风格。值得注意的是,在异国情调的装饰纹样中,广州工匠也将中国传统吉祥纹样中的“八宝”之一“盘长”图案融入其中,增添了华风欧韵的气息。另外一件18世纪杏黄缎广绣缠枝花卉外销床罩(图4),长260、宽208厘米,广东省博物馆藏。床罩居中处以双蓝丝线勾勒如意云头纹一周,内以粉、白、草绿、橙等色丝线绣折枝花卉,花蕊中部再次运用双蓝丝线勾勒一周,配色呼应,浓淡相宜。床罩四角各有一束弯曲飘荡的枝蔓,枝端绽放着粉、蓝两色康乃馨及其他各样花卉装饰,洋溢着一种女性的、纤细的、精致的气氛,体现着洛可可时代的情调。此外还有一件18世纪黄纱地彩绘花卉纹外销匹料(图5),共2匹,宽74厘米,一匹长250厘米,另一匹长90厘米,广东省博物馆藏。以黄纱为地,用明亮多彩的矿物颜料绘制。妙曼舒卷的枝条,深浅不一的绿叶,枝头点缀着粉、紫两色的康乃馨以及蓝色、玫红、酒红、鹅黄、白色等各色大小花朵,疏密相间,布满整块面料。织物色彩甘美浓郁、花形优雅生动、组合疏密得当,类似风格的丝绸织物也见于18世纪比利时庄园的中国风房间的丝绸壁纸装饰上。

19世纪以后,外销丝绸以中国传统花鸟题材的纹样和构图取代了18世纪流行的淡雅、飘逸、妙曼、玲珑的卷草花卉图案。这件19世纪石青缎广绣“宝生昌”号花鸟外销挂帐(图6),长382、宽231厘米,广东省博物馆藏。绣品以石青缎为地,施五彩丝线满地绣制各式珍禽花卉数十种,挂帐构图繁密,层次丰富,配色华美,是西方家居墙壁装饰的一件精美饰物。百花齐放、百鸟争鸣的题材也是传统广绣绣品中的流行纹样。

图5 18世纪 黄纱地彩绘花卉纹外销匹料广东省博物馆藏

图6 19世纪 石青缎广绣“宝生昌”号花鸟外销挂帐广东省博物馆藏

19世纪末20世纪初的外销花鸟纹样丝绸的构图与19世纪中前构图相比发生了明显变化,其构图日趋疏朗,花鸟的形体也有增大之势。20世纪初米色缎广绣花鸟外销床罩(图7),纵232、横188厘米,广东省博物馆藏。以米色绸缎为地,一树花干自下而上定格画面中心,色彩淡雅的大朵牡丹花卉,运用直针、捆插针、叠堆绣、抽纱等针法绣制,花朵饱满绽放,立体感强。一对色彩明亮华丽的锦鸡,雄踞枝头,回首翘盼,动感十足。整件绣品浓淡相宜、主次分明、构图和谐、寓意吉祥,是一件中式纹样,西式造型的代表作品。

花卉作为一种装饰图案,无论中外,都是被广泛地应用在丝绸面料的装饰之上。凡图必有意,有意必吉祥,是中国传统装饰纹样的准则。四季花卉寓意花开富贵,岁寒三友象征君子之风,牡丹有荣华富贵之意,菊花代表益寿延年,这些花卉图案体现着中国人对追求吉祥、富贵、幸福、安康的美好生活的渴望,是一种强烈的心理意识的表达。因此中国传统丝绸上的花卉图案,并不追求花朵的真实形态,而是更多地融入主观思想,追求夸张的表现风格。为突出这种风格,丝绸上还会配以其他图案对花卉进行装饰,从而形成多种形式的构图。在西方,尤其是18世纪,园林艺术备受皇室追捧,法国国王路易十五在特里亚农宫兴建温室,植花种草;蓬帕杜夫人则要求即便是在隆冬,也要确保鲜花盛开。皇室对园林艺术的重视,促使风行的洛可可艺术表现的就是花卉的帝国。欧洲丝绸上的花卉图案更多追求的是一种对大自然的再现,是一种写实性的创作。清代广州的外销丝绸是专门针对海外市场的需求来样加工订制的,因而18世纪的外销丝绸纹样反映着同时期欧洲丝绸面料的流行趋势,19世纪欧洲洛可可的艺术风格逐渐向新古典主义艺术风格过渡,故19世纪广州外销丝绸的纹样亦发生了相应改变。

注释:

本文为2017年度《广州大典》与广州历史文化专题研究重点课题《广州十三行时期外销织绣品研究》,项目批准号2017GZZ06和2018年度国家社会科学基金重大项目《广州十三行中外档案文献整理与研究》,项目批准号18ZDA195,阶段性研究成果。

① 乾隆二十二年十一月初十《军机处信档》,中国第一历史档案馆。

② 广东省地方史志编纂委员会《广东省志·丝绸志》,广东人民出版社,2004年。

③ 广州市文物局编《广州秦汉考古三大发现》,广州出版社,1999年。

④ 广东省地方史志编纂委员会《广东省志·商业志》,广东人民出版社,2002年。

⑤ 王翔《晚清丝绸业史》,第一章《古代中国丝绸业综论》,上海人民出版社,2017年。

⑥ 刘志伟《试论清代广东地区商品经济的发展》,《中国经济史研究》,1988年第2期。

⑦ 温汝能纂,嘉庆《龙山乡志》卷十二。

⑧ 张臣《竹枝词》,温汝能纂嘉庆《龙山乡志》卷十二。

⑨ 黄启臣《广东海上丝绸之路史》第七章《明代海上丝绸之路的高度发展》,广东经济出版社,2003年。

⑩ 广州市文物局编《广州锦纶会馆整体移位保护工程记》,中国建筑工业出版社,2007年。