论文徵明审美观与楚辞的关联

2020-07-23陈琪琪

陈琪琪

(湖南理工学院中文学院,湖南岳阳414000)

文徵明,长洲(今江苏苏州)人,名璧,字征明,后以字行,生于成化六年(1470),卒于嘉靖三十八年(1559)。文徵明德才兼备,博学多能,是明中期吴中地区文学界至关重要的人物,在诗文书画领域颇有造诣。于诗文,前期是“吴中四才子”和“东庄十友”之一,后期在吴中“主风雅数十年”;于书画,文徵明与沈周、唐寅、仇英合称明代“四大家”。

明代文人蒋翚曰:“诗文有不从《楚辞》出者,纵传弗贵也。能于《楚辞》出者,愈玩愈佳。”[1]在浩瀚历史长河中,楚文化已达到一个高度发达的水平,对后世产生了巨大的影响,被后世的文人所接受并以不同形式呈现出来。其中不乏以楚辞的审美观念为主要表现对象,显示出博大精深的美学内涵。在众多楚文化接受者中,文徵明的画作和诗文有着明显的楚辞色彩。

文徵明出身书香门第,在文学路上受到父亲及祖父的影响。《荆溪外纪》文徵明《大川遗稿序》曰:“弘治初,余为诸生,与都君元敬、祝君希哲、唐君子畏倡为古文辞。”[2]6-21文徵明提倡古文辞时,对楚辞的研习最为频繁,形成了独具特色的创作理想和审美观念,打上了楚辞的文化烙印。本文拟从文徵明对楚辞的崇尚以及楚辞对其产生的影响两方面入手分析,深入研究文徵明审美观与楚辞的关联。

一 文徵明对楚辞的崇尚与接受

艺术创作是人类由于自身审美需要而进行的精神生产活动,是一种纯粹的、独立的审美创造活动。在艺术创作过程中,创造者会将自己信奉的观念和理想融入其中。屈原的悲凉情绪、“神”意象的运用对文徵明的艺术创作产生了一定的影响。文徵明对楚辞的崇尚具体体现在他对古文辞的提倡以及诗歌中的感伤意境,除去诗文作品,还包含绘画中对“神”意象的构造。

(一)推崇古文辞

自宋代以来,文人喜言“痛饮读离骚”,以此标举名士风流,文徵明的“离骚”之好亦复不浅。他曾因生年与屈原同庚,特取《离骚》开篇之句“惟庚寅吾已降”[3]31作印文治印,盖于书画之上。他在一首《闲兴》诗中,吟咏自己在停云馆中的闲居岁月:“端溪古砚紫琼瑶,斑管新装赤兔毛。永日南窗无客至,乌丝小茧写离骚。”[4]66文徵明提倡古文辞,其中包括对楚辞的崇尚与接受。

文徵明的隐逸情怀常通过诗中的意象表达出来,这些意象多出自古文辞,侧面反映出他对古文辞的崇尚。如“茑萝”意象,源于屈原《山鬼》“若有人兮山之阿,被薜荔兮带女萝”[3]79,而后“薜萝”类的植物就成为了归隐意象,文徵明《承天寺中隐堂》“古径无车马,闲门带茑萝”[5]46中的“茑萝”,便是来自屈原《山鬼》中的“女萝”意象。文徵明以“茑萝”展示自己隐居生活的闲适,借此表达自己对归隐生活的满足。

文徵明很少创作人物画,但其山水画中经常出现点景的高士形象,如《古木高士图》《治平山寺图》等。文徵明为好友王守的书房写过一首诗《题履约小室》,诗中写道:“关门不遭闲人到,时颂离骚一两章。”[6]124“时诵离骚”是《世说新语》中的典故:“王孝伯言:名士不必须奇才,但使常得无事,痛饮酒,熟读《离骚》,便可称名士。”[7]21由此可知,书斋中隐居,独自诵读《离骚》,是高士的典型形象。而这个形象,也可看作是文徵明本人的理想人格,可推论他在隐居生活中,好研读《离骚》。

故宫博物院藏的一件名为《湘君湘夫人图》(下文简称《二湘图》)的立轴,在文徵明存世的绘画中稀如星凤。《二湘图》根据楚辞中湘君与湘夫人之间的神话故事而作,全文摘录了《楚辞·九歌》的《湘君》《湘夫人》二章。文徵明花费大量心血绘制这幅人物画,是为了传承古意,用画面将《九歌》中的神话故事及其凄美的爱情故事呈现出来,这也是文徵明崇尚楚辞的表现之一。

文徵明屡试不第,后因书法和绘画名满天下,经人推荐进入官场。经过几年仕途生活,觉得自己不适应官场,接受不了一些官场现状,无法忍受官场的黑暗和勾心斗角,于是做官三载后,便辞官归去,过上了隐居游学的闲适生活。在隐居的日子里,文徵明书写小楷《离骚经九歌》册等。他以自己最擅长的书法写《离骚》,以“骚情”感慨自己屡试不第的凄凉命运,这种伤怀情绪与《离骚》的创作情感不应而和。由此得知,书《离骚经九歌》册多少便寄托着文徵明科场失意的感伤情怀,也体现出文徵明对《离骚》的崇尚。

第四,1988年推行政治体制改革后,戈尔巴乔夫对苏联政治形势的发展在相当程度上处于失控状态,被牵着鼻子走,不得不把主要精力花在处理不断出现的社会政治问题上。仅1988年一年,就开了八次中央全会、两次人民代表大会、两次最高苏维埃会议。在这样的情况下,不可能集中精力来抓经济和经济改革问题。另外,在批判旧的政治体制时,又过多地纠缠历史旧账,强调不留历史“空白点”,引发出一场又一场的大争论,在争论中又缺乏正确引导,导致对历史否定过头、人们思想混乱、党的威信急剧下降,最终苏共垮台,使改革失去了坚强的政治领导核心。对出现的民族问题的复杂性、尖锐性又估计不足。这些情况,对苏联解体都起了作用。

图1 《小楷〈离骚〉〈九歌〉》

(二)营造感伤意境

石守谦《风格与世变:中国绘画十论》指出:“文氏绘画是失意文人的避居山水图,画中的隐逸情怀、矜持苦闷使失意文人产生共鸣。”[8]282-368感伤色彩在楚辞中频繁出现,诗人以自然山水历程之艰险象征人世道路之艰难。通过文徵明的诗画与楚辞中意境的对比分析,可看出文徵明的感伤意境对屈原有所接受。

感慨时光飞逝。在徵明的诗中,常有感慨时光匆匆的诗句,如《乙卯除夕》“桃符日历年年好,不谓青春却暗凋”[5]7。再如《夏夜》:“功业未有会,已复朱颜凋。”[5]17《新秋》:“美人寂寞空愁暮,华发凋零不待年。”[5]24这些诗句是文徵明投身于科举考试,惊觉时光飞逝的感叹。与楚辞中,咏叹时光流逝的诗句有所呼应。如《离骚》“汩余若将不及兮,恐年岁之不吾与”“惟草木之零落兮,恐美人之迟暮”“日月忽其不淹兮,春与秋其代序”。又如《湘夫人》“时不可兮骤得,聊逍遥兮容与”,皆感慨光阴似箭,唯恐岁月不等人。

营造幽冷诗境。文徵明在诗文中好用冷色调的词语,如“幽馆”“幽意”“寒月”“深坞”“深寂”“枯条”“枯卉”等。在色彩使用方面,也好使用冷色调的词语,如“白”“青”“碧”等。这与楚辞中“幽昧”“幽兰”“处幽”有异曲同工之妙。又如《悲回风》“薠蘅槁而节离兮,芳以歇而不比”,《怀沙》“曾吟恒悲,永叹慨兮”,诗歌呕吟悲伤,叹息凄凉,其蕴含的幽冷意境与文诗有接近之处。

抒发伤怀情绪。文徵明《病起秋怀》道:“卧病经旬一榻空,起来高阁见秋风。”“满地江湖愁托足,何时淮蔡却收功。”[5]32诗人所处的境况突变,以及他对时事的关注,使诗中盈满愁绪,以“秋风”这种意象来衬托自己内心的焦虑与苦痛。又如《新秋》:“江城秋色净堪怜,翠柳鸣蜩锁断烟。”[5]46“断烟”这样的意象加深了诗境的幽冷,“净堪怜”使整首诗的诗境愈加忧怨。这种伤怀情绪与屈原因人生境遇而抒发的情感不谋而合,后者如“忽临睨夫旧乡,仆夫悲余马怀兮。蜷局顾而不行”(《离骚》),“愁悄悄之常悲兮,翩冥冥之不可娱”(《悲回风》),“心不怡之长久兮,忧与愁其相接”(《哀郢》)。屈原的悲剧在于他无法排遣掉政治上的得失,不能忘却民生之多艰。从文徵明的诗歌与楚辞的比较来看,它们所使用的意象与暗含的情绪波动有一致的地方。

通过以上列举的诗句,可知文徵明诗中的萧瑟、幽冷诗境在屈原的诗作中也常出现。文徵明科举十次不中,心中理想无法实现,心境较为低沉,这与屈原政治上受排挤,思想上哀民生艰难的伤怀情绪暗合。诗人从积极进取变为逐渐退隐,由表现旷大壮观景象转向细腻的景物刻画,心境亦逐渐偏向低沉落寞,贴合《离骚》中选取的感伤意象及造境。诗歌中的意象、感情、造境均显示出文徵明在创作过程中对楚辞的接受。

(三)擅用“神”意象

楚文化有好祭祀的习俗,这是楚人崇神的主要表现之一,神是楚辞中常出现的审美意象。这些神可能以人神杂糅的形象存在,诗人赋予其神性,也可能是依据神话故事而直接塑造的神仙形象。如《九歌》中东皇太一、湘君、湘夫人、大司命、少司命、东君、河伯、山鬼等,都是楚国南部沅湘一带民间祭祀的神灵。在文徵明的艺术创作中,亦重视神话因素的运用,并可推断他受到楚辞中神话故事的影响。如文徵明绘画作品《二湘图》中的原型,描绘的便是《九歌》“湘君湘夫人”苦苦寻爱的女神形象。

楚辞中关于神的描述丰富多彩,属性众多,如“奏九歌而舞韶兮,聊假日以媮乐”(《离骚》)[9]33,“五音兮繁会,君欣欣兮乐康”(《东皇太一》)[10]36,“羌声色兮娱人,观者憺兮忘归”(《东君》)[11]60。屈原诗中所描绘的乐舞通过神形象来体现现实中人的生活和真挚的情感。他通过对“神”意象的刻画,意识到这些乐舞能够使人心情愉悦,心灵受到震撼,因而可以使许多观众流连忘返。诗里描绘的舞蹈既是祭神,又是娱乐,这是楚文化好祭祀的习俗带来的“神”元素。

而在《二湘图》中,文徵明以一片空阔辽远烘托幽缈迷离的神话气氛,舍弃了文辞中罗列的众多神灵异兽、山川景物,空阔的画面营造出一种神秘之感。这幅画的构图紧紧围绕神话故事中的娥皇、女英展开,人物的身形、举止、神态、装饰物、服装等细节也极力地塑造两位主人公的神仙形象。两位女神身形修长,裙带飘然,画面上仿佛笼罩着一股仙气,营造出一种高高在上而又神秘的神仙之境。文徵明通过对人物形象的直接塑造,以女神追爱的故事象征自己追崇古意的过程。他对“神”意象的刻画契合楚辞中的“神”意境。

图2 《湘君湘夫人》

二 楚辞对文徵明审美观的影响

(一)发愤以抒情,抒情达己意

《九章·惜诵》开篇提到“惜诵以致悯兮,发愤以抒情”。这是屈原托诗陈情的申明与自白,它的概念内涵是指通过文艺创作抒发情感,把内心深处的情感通过诗文、画面、音乐、书法等形式抒发出来。屈原的这一美学观在中国古代情感理论中地位重要,对后世文人的抒情观和浪漫文学产生了深远的影响。楚辞还强调个人情感的表达,着重抒发诗人的主体感受,呈现出“抒情达己意”的特点。文徵明的创作动机与“发愤以抒情”的“愤”在具体内涵上有所背离,但是其抒情观却与楚辞中体现的通过文艺创作抒发情感,把内心深处的情感通过文字、画面、音乐、书法等形式抒发出来的概念、内涵相一致。楚辞的抒情观对文徵明的写意精神、自我感情抒发、重视主观因素有一定影响。

诗画结合的方式增加了绘画作品的抒情性。文徵明采用画像配以赞文的形式,文字自身具有的阐释性与画面结合,更直接地诉说作者的创作意图。比如《二湘图》,画上的题跋抄录自《楚辞·九歌》的《湘君》《湘夫人》二章,对画面内容进行了直接诠释,诗、书、画三位一体的形式,使观者一眼便能接收到画家传达的情感。而且,融情于景是文徵明诗文中十分常见的抒情方式。以文徵明《追送石潭宗伯次归舟喜雨韵》为例:

宦情牢落淡于秋,归兴萧然一钓舟。雨露难忘天地德,江湖还系庙堂忧。古来兴废非人力,君子行藏与道谋。满目青山天万里,烟波浩荡没轻鸥。[12]319

这首诗是徵明送别友人时所写。前面三句劝慰友人不要为阔别朝堂而伤悲,第四句却没有继续直抒胸臆,反而宕开写景,以“青山”“苍天”“烟波”“轻鸥”这四个带有宏大苍茫色彩的意象衬托诗人那时那刻的心境。这些意象直接抒发情感,是诗人借以抒情的表现。与屈原“发愤以抒情”的创作形式相吻合,只是文徵明将其重点落在抒情上,主张直接在作品中体现创作情感和审美观念。

诗中对刻画自我形象的强调,显示了作者对自我感情表达的重视。文徵明诗中常出现“吾”“我”等表现自我形象的主观字眼。据《甫田集》三十六卷本:“吾”的使用次数达到37次,“我”的使用次数达到73次。[13]这类主观字的使用在诗中直接抒发情感,并赋予其强烈的主观性,强调情感由诗人直接发出。而主观字的使用曾在楚辞中大量出现,后被文人效仿。如《楚辞·九章·涉江》:“吾不能变心而从俗兮,固将愁苦而终穷。”《楚辞·离骚》:“虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩。”“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”《楚辞·渔父》:“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒。”“吾”“我”等主观字眼在楚辞中频繁使用,以此呈现了诗人本身勇于探索、坚持自我、清廉高洁的君子形象,抒发了屈原坚定的爱国情感,与文徵明诗中直接抒情的手法相贴合。又比如文徵明的《拙政园图》,他并不是参照实景原封不动的画景,而是凭借自己想象,基于“拙政园”的实景轮廓和意象,勾勒出自己心中的“拙政园”,画面中人化自然的痕迹增多。他通过简约疏淡的画面、重墨轻色的笔意,融入自己的观念和情感,将其立意淋漓尽致地展现出来。

诗歌的创作采用直接抒情的方式,具有直接表达情理的特点。如:“老臣自处危疑地,天下遑遑尚握兵。千载计功真足掩,一时起事岂无名?未论时宰能生杀,须信天皇自圣明。地下有知应不恨,万人争看墓门旌。”(《读于肃愍旌功录有感》其一)[5]6在该诗中,文徵明对于谦在政治斗争中所扮演的无辜牺牲者角色表达了惋惜与愤懑之情,将其功绩和悲惨结局相对照,再以后人对于谦的怀念烘托于谦的伟大。这首诗是诗人为了抒发胸中强烈的情感而作,体现出“发愤以抒情”的审美观,这样的例子在文徵明的咏史诗作中还有很多。

(二)崇尚想象,推崇形式美

文徵明传世的诗画中,好用想象的手法来描绘景和人,在创作中崇尚想象。如《二湘图》,因为文辞中的“神”是虚渺的,画家没有直接参考对象,只能通过大量想象来描绘。想象着湘君与湘夫人之间的神话故事与美好爱情故事,并想象二位女神的形象应如何刻画,怎样衬托才能使整体氛围仙气袅袅。而这种想象又刚好赋予了作品浪漫主义色彩,与原篇中呈现的想象美更加一致。

《楚辞》是浪漫主义的巨作,文辞中也十分擅用想象。比如屈原《山鬼》“山中人兮芳杜若,饮石泉兮荫松柏,君思我兮然疑作”,将山中的人儿幻想成芬芳中的杜若,饮着山间的石泉,在松柏下遮荫。既认为神女在想着他,又孤疑满腹。这是诗人通过想象构造的画面,物与人都是虚构的,通过对场景的虚构,幻化成一幅自然美景。又如《河伯》“鱼鳞屋兮龙堂,紫贝阙兮朱宫,灵何为兮水中?”诗中的紫贝楼观、珍珠宫是通过神话故事编撰的,是想象美的体现。想象是《楚辞》常用的方法,既赋予诗句神话气息,又描绘出一幅幅绝美的画面。将文徵明擅用的想象与楚辞中的想象对比,发现他们的想象都带有神话色彩,对画面的描写手法也基本一致,可见文徵明崇尚想象在一定程度上受到楚辞的影响。

在中国传统美学中,楚骚美学推崇形式美的创造。“好修为常”作为楚骚美学在形式风格方面的特征,呈现出追求目观之美的审美趋向。由《离骚》中“余独好修以为常”可看出屈原对人物形象外在美的追求。刘勰在《文心雕龙·辨骚》中用“惊采绝艳”来概括楚辞的形式美特征。[14]33楚人对形式美的追求,不局限于人物,还包括装饰品,比如楚国的漆器图案,以绚烂的色彩、繁复的线条和夸张的形态给人以强烈的感官冲击,留下难以磨灭的印象。在文徵明的细笔山水画中,也体现出对形式美的推崇。细笔山水画的设色多以青绿重彩或间施浅绛绘之,粗简中表现出层次和韵味,清雅宁静,具有很强的装饰意味。如青绿设色的《兰亭修禊图卷》《万壑争流图》,淡设色的《石湖清胜图》、水墨的《绿荫长话图》等。以现藏于上海博物馆的《真赏斋图》最为典型,这幅画文徵明参以王蒙笔意的小青绿,沿袭其启蒙老师沈周的“细枕”,画中明显加强了点、线的形式意味,使得整幅画有清晰的形式层次,有意地加强了画面的形式感,重点突出,虚实相映,具有令人舒适的形式美。

图3 《真赏斋图》

早年的细文时期,文徵明喜欢用纤细而精密有力的线条来表现山石树木,他极其细心地描绘山川树石,画中浓墨只作为重点之处用,所以构造出的整幅画色彩很淡。中年时期,文徵明的绘画风格变得纯朴,色彩运用奔放,运笔苍劲老辣,画面有清晰的层次。如《惠山茶会图》,作品采用青绿重色法。在画中用古人的笔法融入书法,以行书的笔法来皴染树干和巨石,笔法纤细,工致中带有拙味。形态上使树石略微变形,工整精细,含有浓浓的装饰趣味。线条的粗细,色彩的浓淡,树木的高低,虚实的对比,勾勒出了一幅形式美十分明显的会话图,正如刘勰所说的“惊彩绝艳”。

图4 《惠山茶会图》

文徵明对“好修为常”的推崇还体现在书法上。不论楷书、草书还是行书,字体都挥洒浑长,点画挺劲遒媚,笔势翩翩。如他的小楷精品《楷书落花诗并图》,法度严谨,字体规整,书法与绘画的结合,呈现出追求目观之美的审美趋向。

图5 《楷书落花诗并图》

再看屈原作品中对形式美的显现,屈原将内美看成至高无上的美,他主张以外在的美,即形式美来丰富和表现内美。内美与外美相统一,才能达到完美的境界,透过他的作品可以发现,在他的一生中,始终孜孜不懈地追求着外在的美。如:“余幼好此奇服兮,年既老而不衰。”(《涉江》)[15]155“好此奇服”表现了屈原对外在美的重视,强调以外饰展现事或人的形式美。又如:“鹿江离与群燕兮,纫秋兰以为佩。”(《离骚》)[9]22屈原爱好美丽的衣着,华丽的饰品,他将“好修”当作自己的“乐”。但是他诗歌当中的“好修”,又不仅仅包括外在的修饰,而更指对道德情操的提升、学识的丰富等内在美德的培养,他以“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英”此种“比”的手法来体现“修”,这也是以外在美的形象来象征对内在美的培养。而因为“满内而外扬”,所以不论他追求内美还是外美,在某种意义上都表现了他对形式美的执着追求。

(三)喜好自然美

“香草美人”是楚辞的著名意象,楚辞中提到“香草美人”的地方数不胜数,如《离骚》“扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩”。洪兴祖《楚辞补注》中注曰:“江离、芷皆香草名;兰,香草也。”[3]52“余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩。畦留夷与揭车兮,杂杜衡与芳芷。”[9]12《补注》:“留夷,香草也;揭车,亦芳草;杜衡、芳芷皆香草也。”[3]35“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。”[16]55-56芰荷、芙蓉也属于香草一类。楚辞中的香草多为观赏性植物,具有很高的审美价值。当文人的命运遭遇屈原似的困境而产生悲愤抑郁的情感时,便与“骚情”发生共鸣。文徵明也擅用兰、竹、梅等植物意象,借用《离骚》里的“香草”来象征自己高洁的品德和人格。他的画作和诗文都体现出这一点。

文徵明一生十试不中,嘉靖二年(1523)以岁贡生经吏部推荐,授翰林院待诏,做官三载后请辞,而后过上了隐居生活。隐居时期,他的创作以梅、兰、竹、芙蓉为主要意象。如:“春酿孤寒成富贵,天教绝色辅真香。西湖别有西施面,不用临风羡海棠。”(《红梅》)[17]148文徵明以梅花的处境比喻自己的境遇,象征自己迎难而上,不轻易妥协的品格,以梅花的高洁与傲骨表现自己高尚的品格,安慰自己不用羡慕他人。而“梅花”体现出的傲洁又与屈原“众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫”的情感相吻合。

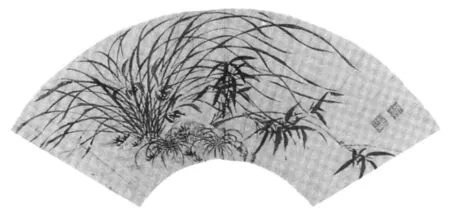

文徵明好吟咏自然万物。比如“兰”“海棠”“梨花”此类花卉植物,又如“雨”“雪”“风”“初霁”系列天气词,再如“山”“月”“湖”等山河美景。文徵明对兰、竹、松等植物意象的使用比较频繁,卷轴、立轴、扇面各种形式的画都能发现它们的存在。如《行书风入松图》《蕙兰石图》《兰竹图扇页》《漪兰竹石图》等,“蕙兰”“漪兰”之类的意象最早源自楚辞,如《离骚》:“余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩。”“兰芷变而不芳兮,荃蕙化而为茅。”[18]132“蕙”“兰”意象不谋而合,象征文徵明清华其外,澹泊其中,不做媚世之态的品质,这些品质与屈原高洁的人格相匹配。从他使用“蕙”“兰”等意象来看,可见对屈子高洁人格的崇尚。

图6 《兰竹图扇页》

图7 《漪兰竹石图》

图8 《蕙兰石图》

再者,文徵明体验生活,品味山水,从真山真水的大自然景色中提炼素材。危崖曲径、小桥流水、草堂庐舍、松林修竹等自然景观都是他笔下的重点。如他的《兰竹图轴》《落木空江图轴》《洞庭西山湖》等,都以他所见的自然之物为对象。文徵明在创作过程中,展现了自然生态的文化底蕴与审美价值。这种带有浪漫主义的自然审美观也与楚辞有紧密的关联,如《九歌·东皇太一》“蕙肴兮兰藉,奠桂酒兮椒浆”,朱熹注语云:“此言以蕙裹肴而进之,又以兰为藉也。”《九歌》中主要赞颂自然神,这些描写自然神的诗句,展现出对某些自然景象的细致观察,显示出对大自然的热爱与歌颂,同时也凝聚了人民在现实生活中的一些美好愿望。而正因如此,我们才可以惊喜地观察到《东君》中“暾将出兮东方,照吾槛兮扶桑”的旭日初升的壮观景象,亲切地感受到太阳神“操余弧兮反沦降,援北斗兮酌桂浆”的英勇豪迈的英雄本色;才能愉快地欣赏到《云中君》中云神“浴兰汤兮沐芳,华采衣兮若英”的高洁华丽的装扮;真切地体察到《湘君》《湘夫人》配偶神“帝子降兮北渚,目眇眇兮愁予”的望穿秋水的惆怅;还可逼真地领略到《山鬼》巫山女神“处幽篁兮终不见天,路险难兮独后来”“雷填填兮雨冥冥,猿啾啾兮狖夜鸣”的深山老林中的幽凄之景及“被薜荔兮带女萝,既含睇兮又宜笑”的美丽温柔、含情脉脉的少女形象。楚人的原始自然意识,在屈原的《九歌》中已被提炼为一种美学追求,呈现出自然审美意识。

在文徵明的诗文中,梅花、茶、月、竹、兰等自然意象常常被赋予人文内涵,借以抒发诗人的感触。如“汉皋委佩碧琳琅,更着琼枝玉雪香。大似孤山贫处士,寒泉配食水仙王。”(《已而复取古梅一枝,映带瓶中,转益妍美》其一)。此时的“梅花”在诗人眼里,不是普通的植物,诗人以“梅花”为意象,以其傲然之姿象征隐逸的“贫处士”。又比如“美人不见瑶琴歇,一卷离骚对掩关”(《咏尧民案上盆兰》)。这句诗中,“盆兰”被赋予高雅的品格,沾染上文人不与世俗同流合污的高尚气质。诗人好借自然之物喻自我心境,象征自己高洁、雅致的品格,展示出自然生态在其诗文中的审美价值。

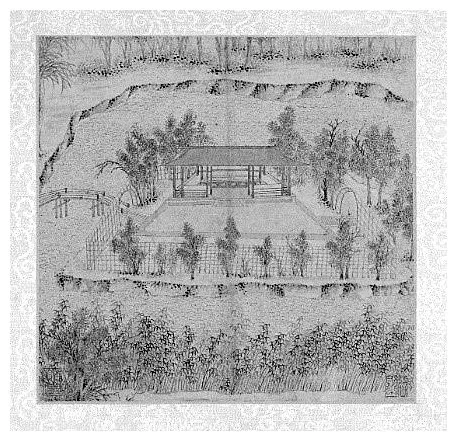

文徵明在绘画中也多以自然景观抒发情感,带有浓浓的自然审美意识。他的画作中以“庐舍”“流水”“松林”“修竹”“青山”“树木”等意象为主。比如在《拙政园三十一景》图中,细致地描绘了苏州拙政园内的三十一处景点,图册中多有水的景致,营造出宁远幽邃的空间感,给人以清爽闲适之享受。此外,画面中许多古树,比如槐树、松树、柏树、竹林等参差错落在亭台楼阁前,半掩半遮,若隐若现,显示出作者隐于雅逸生活的心境。又如《落木寒泉图》《墨兰扇页》《兰竹拳石图》,画家以“落木”“寒泉”“墨兰”“翠竹”“山石”等自然意象为主,营造出深远、高洁、雅致的氛围,赋予自然景物以人文精神。再如他的山水画作品《烟江叠嶂图》《惠山茶会图》《万壑争流图》《仿米氏云山图》,通过对“江水”“青山”“沟壑”“云山”的勾勒,将不同姿态的“江”“山”描绘出来,赋予其不同的情感,体现出“寄画于乐”“意过于形”的文人山水特征。

图9 《拙政园三十一景》其一

以上分析表明文徵明的自然意象营构与楚辞存在渊源关系,他作品中的很多植物意象都出自楚辞,从自然意象体现的审美意识来看,作品呈现出自然美意识,尤其是文徵明的山水画,借自然物所特有的象征意义来抒发情感,这种借景抒情的手法与《楚辞》中的意象抒情观如出一辙。

三 结语

楚辞作为一种文化资源,对后世文人创作影响深远。其蕴含的审美观念深化了文徵明的艺术创作,对文徵明审美观的形成有着潜在的推动力。通过文徵明诗文书画与楚辞的对比,彰显出楚辞在文徵明创作中的举足轻重的影响。挖掘文徵明审美观与楚辞的关联,一方面可以深入了解楚辞对后世文人画家审美价值的影响,显示《楚辞》的美学价值;另一方面可以推动当代对文徵明审美观乃至对整个明代文人画审美观发展与演变的研究,从而展示中华美学精神的独特魅力和巨大价值。