广西中医药大学港台地区学生就业现状概析

2020-07-21岑思园陈婧怡蒋基昌黄文杰

文 娟,岑思园,陈婧怡,蒋基昌,黄文杰

(广西中医药大学,广西 南宁 530200)

高校毕业生是国家宝贵的人才资源,《普通高等学校招收和培养香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区学生的规定》于2016年开始实施,新规定重要精神是“高校应做好港澳台学生的就业指导,完善就业信息渠道建设,提供就业便利”。近年来,高校港澳台学生就业工作已经开始引起各高校的广泛关注,就业问题的妥善解决有助于促进经济发展和社会和谐稳定,同时,在大陆就业市场吸引力日益增强的当下,如能够吸收港澳台毕业生在大陆就业,更能进一步促进港澳台学生对祖国的归属感。

1 研究背景

广西中医药大学自2008年开始面向港澳台地区招收传统中医班学生,港澳台地区学生数量一直居广西高校前列。根据学生生源地的中医执业特点,我校因材施教进行了专业设置,将学校教育与师承教育有机结合,以传承为核心,以师承为支撑,构建“尚传统、重中医、多临床、精西医”的特色课程体系,在培养面向港澳台地区传统中医人才方面取得了突出成效[1]。其中,了解港澳台毕业生的就业现状,正确帮助和指导港澳台学生开展就业工作具有非常重要的意义。

2 研究对象和方法

2.1 研究对象 研究对象为广西中医药大学2016—2018届传统中医班港澳台地区毕业生,于学生毕业后半年内进行网络问卷调查,发出问卷50分,收回问卷48份,其中香港地区学生47人,台湾地区学生1人(注:未收回2名澳门籍学生问卷)。

2.2 研究方法 采用问卷调查的方式,以封闭式和开放式相结合为原则进行问卷设计,封闭式问卷内容主要涉及受访者毕业后就业情况、是否从事中医药相关行业、考取中医执业医师证情况、工作单位情况以及就业信息获取渠道等问题,开放式问卷主要收集受访者对学校教学工作的建议。

3 结果

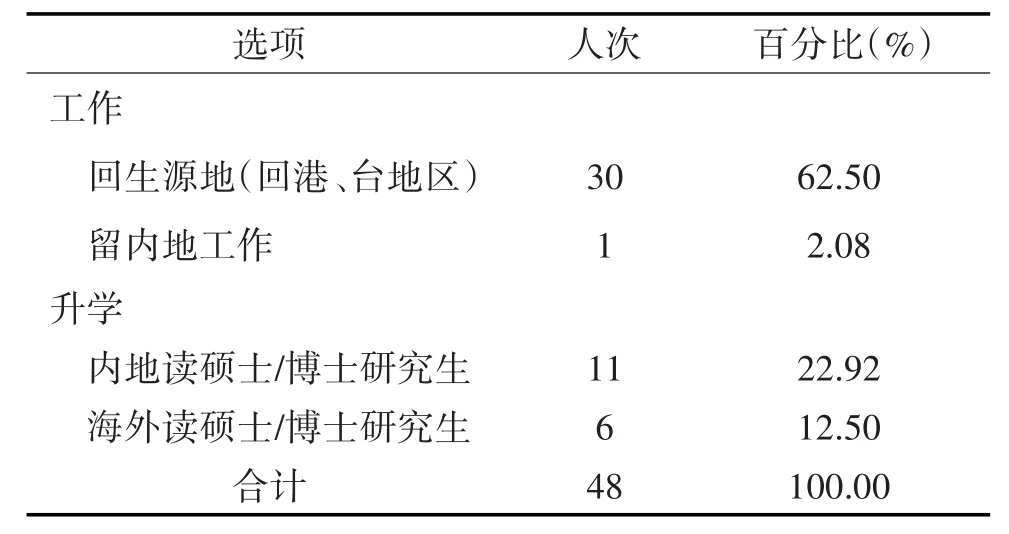

3.1 就业概况 48名港台学生毕业后参加工作31名(64.58%),其中回生源地30名,留内地1名;升学17名(35.42%),其中内地读硕士/博士研究生11名,海外读硕士/博士研究生6名。就业毕业生中有23名港台地区学生从事与中医药相关行业,占就业人员的68.75%。见表1。

表1 港台学生毕业就业情况

3.2 中医执业医师证考取情况 48名港台毕业生中,其中16名考取港台地区中医执业医师证,占33.33%;14名考取内地中医执业医师证或有意向报考,占29.17%。

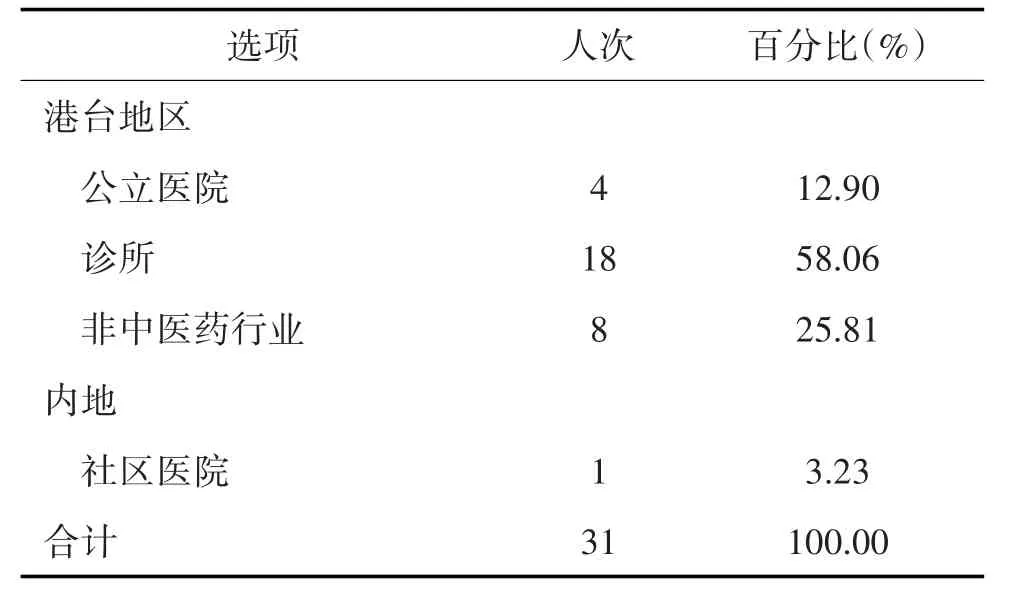

3.3 就业单位情况 见表2。

表2 已就业学生工作单位情况

3.4 就业信息获取渠道 48名学生中,就业信息获取渠道为亲人、朋友及老师占比最高,共21人次(36.21%);通过网络、报纸等媒体渠道的共19人次,占比为32.71%;通过其他机构等渠道18人次,占比为31.03%。

3.5 意见反馈 有20名毕业生建议并希望学校提供专门的就业辅导,包括内地和港澳台的就业信息、内地和港澳台的中医执业医师考试信息和指导等、专人(老师)指导等;7名毕业生希望能够加强与学长在就业方面的交流,包括邀请已毕业的学长回校作讲座,建立学生咨询群等;12名毕业生建议增加临床实习机会和培训。

4 讨论与建议

4.1 港台地区学生就业现状分析 本调查结果显示,港台地区学生毕业后大多数回生源地直接就业,其中仅有1名学生在内地就业,35.42%的学生升学攻读研究生,其中大多数在内地就读。可见港台地区学生毕业后仍以回港或回台就业为主,随着港台地区毕业生数量逐年增多,已有港台地区学生在内地就业的情况,相信将来会越来越多。另外,在就业单位方面,香港公立医院就业门槛较高,毕业生须取得香港中医执业医师证并参加医院的面试、抽签,较难进入稳定的医疗机构。因此,学生考取医师证后自行开办诊所或在诊所工作较普遍,而内地学生可以通过参加形式多样的专场招聘会投递简历寻找工作机会,根据就业信息获取渠道可见,约36.21%被调查者会考虑通过亲人、老师朋友找工作,说明就业信息的专人引导和建议非常重要。

4.2 建 议

4.2.1 积极发挥高校主导作用 高校要积极贯彻落实国家相关文件政策精神,秉承“一视同仁”的原则,将港澳台学生就业培训纳入学校的整个教学工作中,如举办港澳台地区学生就业宣讲会或招聘会,就业主管部门和港澳台地区学生的业务主管部门积极协调,筛选招聘港澳台地区学生的医院等医疗机构入校,邀请相关企事业单位的负责人向港澳台学生传送最新的就业资讯,并拓宽就业的社会关系网络,提高学生应聘的积极性和主动性。此外,学校应广泛征求和采纳学生建议,有计划地邀请成功就业的校友回校开展就业经验分享会[2],讲述就业求职过程中的亲身经历,增强学生的就业信心。

4.2.2 不断完善课程设置 就业指导类课程是港澳台学生近距离体验就业服务的重要平台,有助于学校教师了解港澳台地区学生的就业服务需求,从而提高教学质量,因此,将就业指导和创新创业课程纳入课程设置非常必要,有助于让广大港澳台地区学生在课程上培养和增强就业意识,提高其自觉接受就业服务的主动性和积极性。同时,也要设置符合港澳台学生特点的德育课程[3],增设第二课堂学分,引导学生发挥自身优势,参与大学生创新创业项目,以提升学业水平和综合能力,积极参与社会实践、义诊志愿服务、社团活动、艺术表演实践活动等,开设中国概况校史校规学习等课程则让学生熟识祖国历史地理、中华文化,举办中华诗词比赛等增强民族认同感。上述课程和社会实践活动有助于港澳台学生了解国情和社会现实,增强知识和集体荣誉感,提高核心就业能力。

4.2.3 重视学生的就业心理预期 近年港澳台地区就业和生活压力骤增,部分港澳台地区学生对于自己的就业前景预期不是很乐观。内地高校的确存在着“港澳台地区学生不愁就业,无就业压力和意识”的一种刻板印象,甚至可以称之为偏见。本调查数据带来的启示是,港澳台地区学生的就业意识不是没有,也不是不够强烈,而是长期以来被忽视了。因此,教师应多与学生谈心,重视学生关于就业前景的心理预期,在经常性的谈话中积极引导学生,并给予应对措施的建议显得尤为重要。

港澳台地区学生就业问题是内地高校面临的新课题和新挑战,高校应积极发挥主导作用,应根据本校港澳台地区学生的特点进行课程设置,提高港澳台地区学生管理人员的能力,为学生的成长成才服务,实现港澳台地区学生和内地学生就业管理的共同进步和发展。