对分课堂教学模式在护理学导论教学中的应用

2020-07-21黄安莉李慧娟

黄安莉,李慧娟

(安庆医药高等专科学校,安徽 安庆 246052)

护理学导论是护理专业的入门课程,主要介绍护理学中先进的专业思想、基础理论。大多数高职高专学校护理学导论课时设置相对较少,而教学内容又显得枯燥,无法激发学生的学习兴趣。对分课堂将课堂教学分为教师讲授及学生讨论两个阶段,将教师的课堂讲授时间与学生在课堂上的讨论时间错开,有助于学生在完成学习后有充足的时间对知识进行吸收与内化[1-2]。本研究以常规教学模式为对照,评价护理学导论应用对分课堂模式的教学效果,现总结如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 研究时间为2019年9—12月,研究对象为2018级护理专科学生,共6个班级,采用整群随机分组方法分为实验组与对照组,每组3个班级,试验组170人,对照组169人。实验组年龄17~21(19.02±0.78)岁,男性12例,女性158例;对照组年龄17~22(19.11±0.95)岁,男性15例,女性154例。实验组与对照组年龄、性别分布无统计学差异(P>0.05)。

1.2 教学方法 在新学期开学前,认真编写教学计划,教学周是15周,每周2学时,共30学时,所用教材是由张琳琳、王慧玲主编,人民卫生出版社出版的《护理学导论》,将教学内容整合为7部分。每部分安排2个教学周,共4学时完成。

1.2.1 对照组 实施传统的教学方式进行教学,主要流程如下:按教学计划,按照章节有序上课,一般是课前布置学习任务,督促学生预习,课中讲授,课后布置作业、答疑。

1.2.2 实验组 采用对分课堂教学模式进行教学,具体做法如下。

教师在第1教学周第1次课,为学生讲述课程的实质、总学时以及详细的课程学习要求和课程安排,同时也要为学生讲述对分课堂教学模式的内涵、重要性以及模式。根据对分课堂教学模式,对学生进行分组,平均每组5人,任选小组长,其余学生为组员。每次在学习新内容时,教师为学生设计教学框架,将主要、重点以及难点的学习内容罗列出来,从而使学生能够更加清晰地掌握知识,准确地把握学习内容的重点与难点,提高学生对知识的全面性认识。然后为学生布置有关的课后作业,并且要求学生在下次上课前必须完成,在下节课的教学中,教师根据学生完成作业的情况,组织学生进行讨论。如第1周第2次课讲授第1章内容,要求学生课后进行教材及参考书籍阅读,并在第2周课前提交学习笔记。第2周第1次课进行分组讨论,温习教材内容、分享体会并答疑,尝试回答章节复习题;第2次课教师讲授第二章内容,学生听讲、记录,课后自主阅读参考文献并完成笔记,于第3周课前提交,后续课堂重复上述模式即可,具体内容可依据课堂内容及需求进行灵活调整。

以第二部分“护理工作概述、护士与患者”这一教学内容为例,按照计划是在第4、5教学周学习。

(1)教师通过多媒体方式教授新课。第4教学周主要由教师通过讲授,借助PPT多媒体课堂教学的方式,为学生介绍本次课学习的目标,知识点框架,主要为学生讲述基础、原则性相关理论,例如老师讲解医院基本性质与任务、类型及分类、组织结构、护患关系的概念、护患关系的基本模式;着重讲授重点、难点,但并不穷尽教材所有内容,例如门诊、急诊、住院环境及如何改善护患之间关系等课堂不作讲述,留给学生课后自主学习、思考。本次课后思考题:①某医院是什么类型医院?属于什么级别?②介绍一下门诊、急诊、住院环境。并讲述一下理想中的医院是什么样子的?③部分临床患者对护理实习生态度不是很好,你能理解患者这种态度吗?介绍网络教学平台,并借助该平台与学生联系,发布教学计划或者学习任务。

(2)学生通过查阅文献、借助教师提供的教学资源等方式开展课后学习。课后学习阶段,也就是内化吸收阶段,主要由学生在课后完成,即在上新课之后约1周的时间内,学生根据个人思维特点和学习能力,通过查阅文献资料,借助教师提供的教学资源,理解、消化课堂讲授内容,完成作业,为之后的课堂讨论奠定基础。当然教师可以充分利用网络教学平台,为学生提供扩展学习内容,上传相关的学习文献,使学生能够充分地学习、借鉴。

(3)学生分组讨论、与任课教师讨论学习内容。讨论阶段是检查学生自学效果的阶段。在第5教学周,第2次课堂上,学生分组讨论上次课堂所讲授的内容,并由各小组派出代表,就该课程学习内容中的问题及学习心得、课后作业等与全班同学、任课教师进行深入的互动交流,释疑解惑。学生能够运用自己所学到的知识,充分地发表自己的观点,同时也可以吸取别人的经验,进一步提高对知识的掌握程度。此外,教师还可以组织学生进行小组竞赛,让学生自己出题,将自己理解的知识,通过自己的能力进行转换,由其他小组回答。

1.3 评价方法

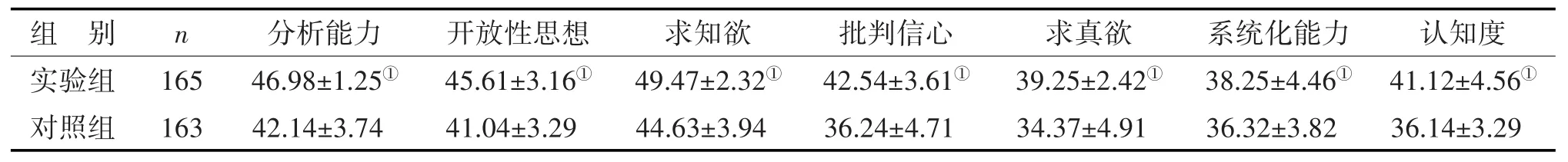

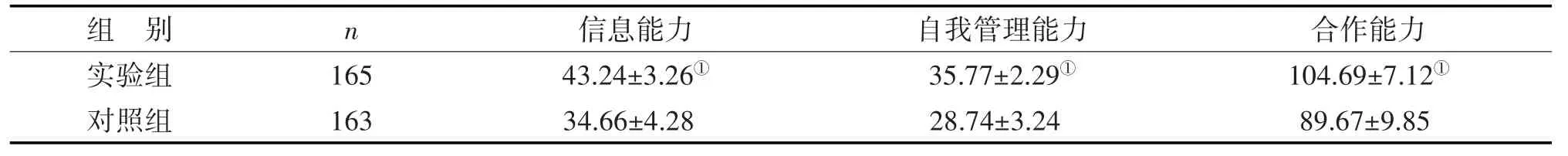

1.3.1 研究工具 ①自制一般资料调查表:包括班级、性别、年龄等。②批判性思维能力量表。采用彭美慈等[3]修订的中文版批判性思维量表(CTDICV),此表包含判断性思维7个维度:分析能力、开放性思想、求知欲、批判信心、求真欲、系统化能力及认知度,共有70个项目,采用Likert量表1~6分六级评分法。得分越高说明批判性思维能力越强。③自主学习能力量表。采用第二军医大学林毅等[4]编制的量表,此表有3个维度:自我管理能力、学习合作能力、信息能力,共28条目,采用Likert量表1~5分五级计分法,得分越高提示自主学习能力越强。④考核成绩:采用护理教学组自制的理论考试试卷统一考核,考核方式为闭卷,满分100分。

1.3.2 资料收集 开展教学前发放纸质版一般资料调查表,教学完成后发放批判性思维能力量表、自主学习能力量表电子问卷,请各班辅导员、班长帮忙督促填写,问卷填写总时长≤30 min。

1.4 统计学分析 数据采用SPSS 20.0软件进行统计学分析,其中计量资料用“±s”表示,采用t检验,计数资料行χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

共有328位学生提交电子问卷,有效回收率为96.8%,其中实验组165例,对照组163例。

2.1 两组批判性思维能力比较 教学后实验组学生的判断性思维能力明显优于对照组学生(P<0.05),见表1。

表1 教学后两组批判性思维能力比较 (分,x±s)

2.2 两组自主学习能力比较 教学后实验组学生的自主学习能力明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 教学后两组自主学习能力比较 (分,x±s)

2.3 两组学生考核成绩比较 实验组与对照组期末考核成绩分别为(83.23±8.30)分与(78.65±7.26)分,实验组显著高于对照组(t=5.317,P<0.01)。

3 讨论

3.1 对分课堂教学模式可提高学生自主学习能力 对分课堂教学模式是由复旦大学心理系张学新教授于2013年10月率先提出的一种具有原创意义的高校教学模式,核心理念是把一半课堂时间分配给教师进行讲授,另一半时间分配给学生以讨论的形式进行交互式学习。对分课堂教学模式可有效地改善大学课堂中师生互动缺失、师生关系割裂的缺陷,使教与学真正成为双向互动的过程[5]。通过对分课堂教学模式对学生进行教学,能够有效提高学生的自主学习能力,避免了传统教学中的弊端,让学生能够接触到更多的学习资源,给予学生更多的讨论时间、合作时间,真正地体现了以学生为中心的教学理念[6]。同时,通过良好的吸收与内化环节,能够使学生更加深刻地掌握知识,真正地将被动学习转变为主动学习。

从心理学的角度分析,对于纯理论知识学习,学生仅仅依赖于老师讲授,属于比较消极的学习方式,只有培养学生对知识的运用能力,才能够真正地提高学生的学习能力,例如在对分教学课堂中,鼓励学生以小组为单位进行讨论,这样能够使学生拓展思维,让学生与学生之间的思维发生碰撞,进一步提高学生学习兴趣,转被动学习为主动学习,从而可提升学习效果[7]。

3.2 对分课堂教学模式可提高学生批判性思维能力 批判性思维是对所学知识的真实性及精确性、性质、价值,所进行推理、分析、解释、判断及评价,并在此基础上做出合理的决策[8]。护士批判性思维已经受到广大护理教育界的高度重视,提高护生批判性思维是高等护理教育的主要培养目标之一[9]。如果学生长期被动接受知识,缺乏对所学知识的探究和质疑,对自己的理解分析能力缺乏自信,长此以往其批判性思维能力得不到提高。教师应充分发挥主导作用,利用学生具有较强的求知欲,引导学生主动参与学习,通过各种教学实践,培养学生有目标、系统化的解决问题的能力[10]。在对分课堂教学模式中,教师为学生讲述理论知识的框架后,鼓励学生自主完成课后作业,使学生能够通过网络资源、教材、书籍等多种途径,寻找解决问题的正确答案,而在这一过程中,需要学生进行理性的判断,学生只有查阅更多的资料才能够对自己的观点进行论证,从而培养了学生的批判性思维能力,进一步提高学生的认知能力。

此外,对分课堂教学模式也显著提升了学生的考核成绩,进一步提示其可促进学生对核心知识的掌握,为将来实际应用提供良好的基础。由此可见,在护理学导论课程教学中采用对分课堂教学模式为学生进行教学,可有效提高学生自主学习能力与批判性思维能力,提升其对核心知识的掌握水平,值得广泛应用于其他理论教学中。