南阳唐河针织厂汉画像石:不是“虎食女魃”,而是“舍身饲虎”

2020-07-21袁祖雨袁子祠

袁祖雨, 袁子祠

(1.南阳理工学院 博物馆,河南 南阳 473000; 2.南阳市文物考古研究所,河南 南阳 473000)

一、研究回顾与新论提出

唐河针织厂汉画像石墓,平面呈“回”字形,由130块石条组成,1971年秋河南省唐河县针织厂在施工中发现了该墓,1972年,当时的河南省博物馆协同南阳博物馆和唐河县文化馆对其进行了发掘,并将全部石头运到南阳市汉画馆复原,供观众参观[1]80。在该墓的发掘报告中,将两块墓门楣石朝外的画面编号为8—9,并将其释读为“虎食女魃”[1]80。该报告又将南主室南壁四块画像按自东向西、从上到下的顺序,依次编号释读为30“车骑出行、拦驾诉讼”、31“校猎”、32“虎食女魃”、33“乐舞、六博”[1]80。该墓共有74幅画像,内容丰富,影响广泛。1998年,南阳汉画馆在其编著的《南阳汉代画像石墓》一书中,对唐河针织厂汉画像石墓作了新的考释,将两块门楣石由发掘报告的“虎食女魃”改释为“辟邪逐疫”:画面刻群兽,左门楣石一兽夹尾蹲地,一兽形似彘,一兽为穷奇食鬼,一兽形似狮;右门楣石三虎一穷奇,穷奇食鬼。《风俗通义》:“虎者,阳物,百兽之长也,能执搏挫锐,噬食鬼魅。”[2]48该书还将南主室南壁四块画像的释读由原发掘报告中的“车骑出行、拦驾诉讼”改为“鲁义妇”,原“虎食女魃”仍为“虎食女魃”,原“校猎”改为“斗兽图”,原“乐舞、六博”改为“舞乐宴飨图”[2]49。由凌皆兵、朱青生主编,2013年11月出版的《汉画总录17:南阳》将该门楣两石画面分别编号为:HN-NY-040-01(1)(见图1)、HN-NY-040-02(1)(见图2)。

图1

图2

该书对于图1画面从左至右依次描述如下:“二虎:一虎张口,下一人(一说虎食女魃);一虎。上、下、右三边有框,下沿双边框,内填刻连弧纹。”[3]58该书对于图2画面从左至右依次描述为:一兽,夹尾;一兽,头部残;一兽张口,似虎,口下一物,漫漶(一说虎食女魃);一神兽(一说桃拔)。上、下、左三边有框,内填刻连弧纹。”[3]65该书将唐河针织厂汉画像石墓南主室南壁的四块画像石分别编号为HN-NY-040-36、HN-NY-040-37、HN-NY-040-38、HN-NY-040-39予以著录。该书将HN-NY-040-36画面简述为:“原称《拦驾图》。画面分上、下两层。上左三人,中间一人,似伸双臂将其右侧一人和左侧小儿推开;一人躬身执笏迎谒,一马车,车上前为御者,后为乘尊者,后一从骑。左、上两边双边框,内填刻斜条纹。”[3]158(参见图3)

图3

该书将HN-NY-040-37画面简述为:“原称《虎食女魃》。左一虎,又一翼虎。两虎之间,上为一熊,下为一人,卧姿,张臂,单腿跷起,似在挣扎,着袴,赤裸小腿及足。右、上两边双边框,内填刻斜条纹。”[3]58(见图4)。

图4

该书将HN-NY-040-38画面简述为:“画面分两层。上层:中一力士斗虎,力士上着交领襦,下着短袴,右边虎中部漫漶。下层:一力士上着交领长襦,下身着袴,双手持矛刺虎;一人站立。左、右、下三边有双边框,内填刻斜条纹。”[3]165(见图5)。

图5

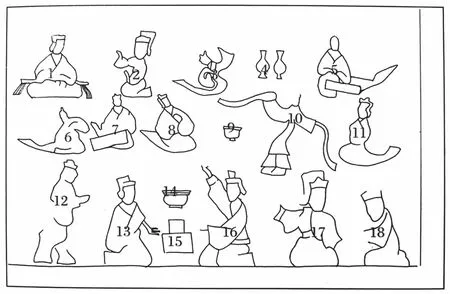

该书将HN-NY-040-39画面简述为:“画面分上、中、下三层。上层:1.一人戴冠凭几而坐,似为观者;2.一人戴冠跽坐,似与左人物对语;3.一表演者,动作不明;4.两尊;5.一表演者,膝上有一长方形物,似琴(筑?);8.一表演者,动作不明;9.一碗;10.一女子作长袖舞(踏鼓舞?),脚下有一椭圆形物,似鼓;11.一表演者,动作不明。下层:12.侍从,捧一物;13、16.二人戴冠相对跽坐六博;14.碗;15.六博棋局;17.一人回首跽坐;18.一人物低首跽坐,似与左人物对语。右、下两边有双边框,填刻斜条纹。”[3]166,167(见图6a、图6b)

图6a

图6b

鉴于上述六幅面面的独特性以及唐河针织厂画像石墓图像资料的丰富性,自发掘至今近50多年来,学界有较多著录考证。除上引的唐河针织厂汉画像石墓的发掘报告、《南阳汉代画像石墓》和《汉画总录·17:南阳》,还有南阳汉代画像石编辑委员会编的《南阳汉代画像石》,王建中、闪修山编的《南阳两汉画像石》,王建中、赵成甫、魏仁华编的《中国画像石全集6:河南汉画像石》等对此均有著述。简单归纳,两块门楣石图1和图2,有“虎食女魃”和“辟邪逐疫”两说,南主室南壁四块图3有“车骑出行、拦驾诉讼”和“鲁义妇”两说,图4仅有“虎食女魃”一说,图5有“校猎”和“斗兽”两说,图6有“乐舞六博”和“舞乐宴飨”两说。显而易见,众说纷纭,并无定论。

笔者认为上文的图3应释读为“大车王出行,三子随从”,图4应释读为“小王子委地,舍身饲虎”,图5应释读为“二王兄悲愤,驱虎报信”,图6应释读为“众国人觉殊,起塔乐舞”。图3至图6构图采用线性、正叙的手法,逻辑严密,情节清晰,既高度概括又完整演绎出了著名佛本生故事《投身饲虎缘起》。四幅图,如同经典连环画,单幅看区别鲜明,依序读结构紧密。佛教《舍身饲虎》故事的核心意义是人们对无常生命的终极思考,唐河针织厂汉画像石墓将其刻画于南主室南壁,就位置布局而言,恰好符合墓主人追求在地下世界灵魂飞升的需要。图1、图2位置是在墓前室门楣石朝外的部分,该位置一般是用来刻画全墓室的核心思想。我们将图1、图2连续观看,可见一只母虎夹尾低首,七只小虎欢快活跃,其中两只小虎啖食躺地的小王子萨埵。故图1、图2均应释读为“舍身饲虎”。两个虎食画面,是因佛经中有萨埵第一次着衣投身虎前未果、第二次脱衣刺破颈血投身虎前得偿所愿的记载。

二、基于文献的重新考察:佛经文本与汉画图像

佛教传入我国的时间,一般认为是在西汉末东汉初的两汉之际。鱼豢的《魏略·西戎传》记载:汉哀帝元寿元年,博士弟子景庐受大月氏王使伊存口授《浮屠经》。但对传进的具体时间,说法很多,学术界一般认为,汉哀帝元寿元年(前2),大月氏王使臣伊存口授《浮屠经》,当为佛教传入汉地之始。几乎在佛教传入中国的同时,佛经也传入了中国。佛经有多种文字的传本,佛经的梵文原本和传入我国的其他语言译本,多已失传,而我国中文的译本最为丰富。在浩如烟海的佛经中,前期多是古代中国人与古代西域人的合作,后期多是中国人自己的著作。据佛教思想史学者研究,佛本生故事在佛经中最早传播。所谓本生,是指佛的前生。故事里讲,佛前生是个菩萨,或是国王,或是王子,或是婆罗门,或是商人,或是象、鹿、猴,等等。佛教壁画常常以本生故事为题材。本文关注的《舍身饲虎》故事,讲述了一位叫萨埵的王子如何奉献自己的肉体生命来拯救一群饥饿濒死的老虎,以慈悲牺牲的行动积累了后世成佛的因缘。下文我们选择常任侠先生选注的《佛经文学故事选》中的《投身饲虎故事缘起》篇,以便对故事文本有一个基本的了解[4]19-21。选此版本,主要是因常任侠在注释中指明:“见《菩萨本生鬘论》卷第一。圣勇菩萨等造,宋梵才大师绍德慧等译。”[4]21文中“宋”为南朝“刘宋之宋”,去汉未远,留汉余韵。

《投身饲虎故事缘起》全文860余字,说:“乃往过去无量世时,有一国王,名曰大车……虑彼二先兄共为留难,请先还宫,我当后至。”此段文字大意为,大车王出行,三子皆从,见一母虎产7子已经7日,饥渴将死,大王子认为母虎饿极必食其子,二王子哀痛无法相救,三王子萨埵决意舍身,支开两个王兄。该段文字内容,对应南阳唐河针织厂出土的汉画像石图3内容。图3画像内容是由三部分构成:左上三人为第一部分,是各怀心事的三位王子;车队前倾身站立一人为第二部分,是报告情况的仆从;第3部分为大车王及大车王车队。值得注意的是该段文本中有一母虎和七虎子的记述,而汉画像图3中无此内容,我们认为该内容刻画在图1、图2中。图1、图2中共刻画了一只母虎和7只小虎,夹尾低首垂头丧气的所谓“夹尾兽”应是饥饿、疲弱至极的母虎。故事内容与画像画面相当符合,如同图文旁白。

《投身饲虎故事缘起》的高潮部分记载:“尔时王子摩珂萨埵,遽入竹林……是时饿虎即舐颈血噉肉皆尽,唯留余骨。”大意为萨埵王子脱去衣服,投身虎前,群虎羸弱不能食,王子即以干竹刺颈出血,饿虎舐血吃肉尽净,只留余骨。此段文字的内容对应汉画像石图1、图2和图4画面。图1、图2为连续画面。图2中,左一为母虎,右一小虎呈前行之势,与图1中左一的小虎画势相连。图2中的一母虎和三小虎所呈姿势,应是表现萨埵第一次躺下,虎不愿或不能进食的场面。图1中四小虎两两相伴踊跃向前,画势汇于画面中部,应是表现萨埵第二次投食虎前,饿虎愉快进食的场面。图1、图2是对该段文字内容的完整表现。图4中部体型较小者为一熊,左刻一虎,右刻一翼虎,翼虎头部下方为展开双臂一手托一虎脚委地舍身的萨埵。汉画中熊的形象和驱邪避疫的方相氏寓意相通。虎生双翼是汉代中亚希腊化艺术中常见的双翼兽形象。艺术史研究发现,在公元前一、二世纪希腊艺术东传中,双翼兽形象和犍陀罗佛教艺术图像几乎同时出现。中国文献中,虎形,肩生双翼,称之为穷奇,穷奇产生于西方,喜食正直诚实有理的人。穷奇的这一特性,恰当合乎萨埵这一人物的身份意义。而原释读的“旱鬼女魃”正与穷奇的独特神性相矛盾。故而,我们认为图4画面是对佛经文本《舍身饲虎》故事高潮情节的高度艺术概括。这一独特的艺术形象,既有显著的汉代时代特征,又有显著的中西文化融合特征,当然还具有深邃的佛教思想特征,所以蕴含多重价值。

大王子和二王子见到虎食其弟后的血腥现场,震惊悲愤,击打群虎,随从看到并返回报信。《投身饲虎故事缘起》记载说:“时二王子生大愁苦,共至虎所,不能自持。投身骨上,久乃得苏。悲泣懊恼,渐舍而去。”该段文字是对高潮情节的反衬,对应汉画像石图5。图5上部,一王子奋力拨开两虎,下部一王子持一长杆状物搏击一虎。右下角一仆从呈惊恐观看状。汉代崇尚武力,盛行角抵戏,南阳汉画中此类内容有较多刻画。

故事结局部分为:“时王夫人寝高楼上,忽于梦中,见不祥事……共收菩萨遗身舍利,为作供养置宝塔中。”此段篇幅较长,占全文的1/3。大意为,王后梦中两乳被割,牙齿堕落,见三只鸽子,一只忽然被鹰抢夺。梦醒知失小王子。大车王及夫人悲不自胜,共至小王子萨埵舍身之处,哭晕在地。侍从以水遍洒,方才醒悟。众国人做法事,收舍利置塔中供养。据汉画像石图6所示,画面将14个人物分上、中、下三个层次,较具体准确地对上文予以刻画。上层左侧2人,一主一仆,右侧2人,中间竖置两个净水瓶。该层画面意为国王夫人听闻小王子舍身悲痛欲绝,被洒水后清醒。中层5人乐舞,左侧3人与右侧2人间放置一佛钵。这层画面表现了国人为萨埵的慈悲奉献所感,奏乐起舞做法事的场面。下层5人,左起第2人与第3人相对跪坐,间置一座舍利塔。特别需要说明的是,经比对原石,确认画像石图6中拓本制作者漏拓佛钵以下部分。右起第一人与第二人相对跪坐。图6整幅画面内容与上引文献内容相对照,缺少国王夫人梦境部分,其他皆合。

综上所述,早期汉文佛经《舍身饲虎》所有的关键情节和唐河针织厂汉画像石墓所刻画的图1、2、3、4、5、6图像内容,整体和局部都存在一致性。故而应该将这几幅汉画的名称也命名为汉文佛经的篇名《舍身饲虎》。在多部佛经中,舍身饲虎的故事都有记载,细节自然会有所区别,但小王子萨埵义无反顾的牺牲奉献精神和对众生平等的佛法的挚诚追求是永远不变的核心。萨埵第一次舍身时,脱去衣服,委身而卧虎前,由于菩萨慈悲之力的震慑和老虎自身的虚弱,虎竟不能食。为了一定让虎吃掉自己,他登上高处,刺破颈血,纵身跃下,重仆虎前,虎舔食热血恢复气力后再来吃肉。这段描写尤其令人惊心动魄。舍身饲虎故事彰显出的慈悲精神被后世信众广为传诵,在佛教壁画中被广泛着意描绘。

三、基于图像的重新审察:石墓汉画与洞窟壁画

考证唐河针织厂汉画像石墓相关画面是否是“舍身饲虎”最直接有力的证据就是比对现存的世所公认的《舍身饲虎》佛教石窟壁画。据不完全统计,《舍身饲虎》石窟壁画在我国有39幅之多,时代跨度在北魏至宋之间。距南阳较近的洛阳,龙门石窟宾阳中洞原有北魏时期的舍身饲虎图,可惜被盗。“在龙门石窟宾阳中洞前壁140窟窟门两侧,上下共雕刻四层精细的萨埵太子饲虎故浮雕。可惜这方石雕中人物造像于20世纪30年代全被盗凿,现仅留部分山林和几只虎,根据日本出版的《龙门石窟雕像》可知浮雕的全貌。”[5]虽未见日本出版的《龙门石窟雕像》原貌,但从上述文字中可见其与唐河针织厂汉画像石墓“舍身饲虎”图有三处相同点:位置都是在门两侧;技艺都是浅浮雕;画面都分四部分。敦煌莫高窟254窟开凿于公元465—500年,是北魏代表性石窟,平面结构和唐河针织厂汉画像石墓相同,均呈“回”字形,南壁中下段有一铺“舍身饲虎”壁画。画幅宽168 cm,高约150 cm,总面积约2.5 m2。陈海涛、陈琦的著《图说敦煌二五四窟》对此图有较详细准确的描述和全面深入的研究。他们认为:“对照254窟的《萨埵太子舍身饲虎》,我们会发现这铺壁画从经文中选取了发愿救虎、刺颈跳崖、虎食萨埵、亲人悲悼、起塔供养五个情节,对故事进行了完整表现。”[6]51通过对佛教经文内容和壁画的比照,他们还线绘出“舍身饲虎的格状结构与其五部分内容图”[6]51(见图7)。

图7

显而易见,敦煌254窟《舍身饲虎》图能得到一致认可的关键就是画面情节与经文情节一致。将唐河针织厂汉画像石墓的“舍身饲虎”图与敦煌254窟《舍身饲虎》图对照观察,我们发现,汉画像石图3“大车王出行,三子随行”相当于壁画“发愿救虎”,二图共同之处都是从描绘三位王子开始,只不过因汉画的时代局限性,还需要表现车马出行的场面。汉画图1、2“舍身饲虎”和图4“小王子委地,舍身饲虎”相当于壁画“刺颈跳崖”和“虎食萨埵”,区别在于汉画通过两次刻画虎食萨埵的画面,来表达主旨,而壁画是通过描绘一个面部朝上跪地,一个面部朝下跳下的两个气势相连画面,来共同表达萨埵第一次饲虎未果、第二次刺颈跃下始成的内容情节。汉画和壁画对虎口下萨埵身体的刻画,不约而同地选择了展开双臂手托虎脚的姿势,萨埵无丝毫痛苦挣扎之意,准确地刻画出萨埵得偿无上慈悲涅槃的心愿,生死转换,在慈悲庄严中进行,无丝毫凶残血腥。汉画图5“二王兄悲愤,驱虎报信”对应于壁画“亲人悲悼”。汉画是通过二王兄一人赤手一人持物,与吃了萨埵的虎搏击来表达震惊与悲愤。而壁画是通过虎被驱赶走之后二王兄捡拾遗骨呼天抢地来表达悲愤。壁画“亲人悲悼”右下部,捡拾遗骨倒地的王兄身上有串串水珠,水珠正从另一个王兄的右手中洒出,洒水的王兄左手执一净水瓶。该瓶形状与汉画图6上层的两个净水瓶形状完全相同。汉画图6“众国人觉殊,起塔乐舞”与壁画“起塔供养”相对应。两幅画虽表现相同的主题,但受各自时代影响,画面风格反差较大。壁画中的塔是以中原汉式阁楼为主体,以西域式覆钵塔为塔刹的高大白塔。白塔四周飞天环绕。而汉画图6“众国人觉殊,起塔乐舞”主要通过刻画上层的“净水瓶”、中层的“佛钵”、下层的“佛塔”三个典型器物来表现该段情节内容。上层主要内容是亲人悲悼,中层是国人乐舞,下层是起塔奉献。关于下层的“佛塔”,凌皆兵、朱青生在《汉画总录17:南阳》中将其释读为“六博”,六博是盛行于汉代的棋类游戏,弈棋双方各执6枚棋子在棋盘上依次行走。该器物形状为方形塔基之上有两层方柱,柱顶一口朝上的钵形器,既无棋盘特征,又无棋子特征,释名“六博”显然欠妥,应为早期西域小型覆钵塔。早期古印度佛塔塔基是圆形的,到了犍陀罗地区,塔基就变成四方形的。四方形塔基的覆钵塔是犍陀罗佛教艺术后期出现的。犍陀罗佛教艺术通过丝绸之路传入中国后,与华夏艺术完美融合,成为中国文明的固有组成部分。北凉法盛所译的《菩萨投身(饴)饿虎起塔因缘经》在文末记载了摩诃萨埵那太子舍身饲虎的故事发生在犍陀罗,国王为其修建了名为“菩萨投身饿虎塔”的窣堵波。据法盛描述,当地人凡是有病的,就到该塔礼拜供养[7]。关于窣堵波的形制,《根本说一切有部毗奈耶杂事》中记载:“佛言应可用砖两重作基,次安塔身上安覆钵。随意高下,上置平头。高一二尺,方二三尺。”可见南阳汉画像石图6的佛塔形制与汉代相符。

上文我们将唐河针织厂汉墓画像与敦煌254窟壁画进行比对,发现二者叙事结构大同小异,虽各有取舍,各有侧重,但都强调突出“虎食萨埵”这一图像主旨,完整演绎出“舍身饲虎”这一著名佛教故事。所以,唐河针织厂汉画像石墓原称“虎食女魃”实为“舍身饲虎”。

四、余论

在佛教艺术史中,舍身饲虎是富生命力的典型故事题材之一,它的传播路径,某种程度上被人们看作是佛教传播路径的象征。一般认为,舍身饲虎的故事从它的发源地古印度,沿着漫漫丝路,跨越千山万水,或口口相传,或重译刻写,或凿窟描绘,在犍陀罗地区成形,进入西域龟兹古国,再到敦煌、麦积山、洛阳、江浙地区,甚至远到日本奈良,一路向东。本文的研究成果,南阳汉画“舍身饲虎”图的发现,可以让我们重新认识汉代佛教东传中南阳的历史地位和意义。南阳汉画“舍身饲虎”在汉代丝绸之路研究和佛教传播史研究等方面应当具有十分重要的意义。