先生之风,山高水长

2020-07-20章咪佳

章咪佳

姜先生一辈子的学问,是拿到什么都可以研究起来的。儿时,父亲见他读红楼,要求他既然读了就要研究,他就做了一篇红楼人物关系表,这也可算作他的第一个“研究成果”。从此,一生中只要有一张安得下的书桌,有一支笔,他就什么方向都有兴趣钻研下去。

2020年5月19日,是国学大师、原杭州大学教授姜亮夫先生诞辰118周年。

姜先生从小浸润在中国传统文化中,青年时师从王国维、梁启超、陈寅恪、赵元任先生;后至上海,又拜章太炎先生为师,接受西方式求知方法的训练。他在两种文化间成长,彼此的观照,帮助他在作研究时有更丰富的思维方式。

先生一生从事楚辞学、敦煌学、语言学、历史学的研究,于楚辞学与敦煌学用力尤深,他身后留下了皇皇二十四卷文集、共有1250万字传世。这其中大部分的著作,发表于姜先生五六十岁以后,也就是调到到原杭州大学教书的最后几十年。再进一步可以说,这些学术成果,基本上都诞生于杭州西溪河上、杭大新村4幢3号姜先生当年的家里。

先生之风,山高水长。他一方面总结自己的所学、所得,同时又将其传承给一代代后辈。

姜先生是一个宝藏,是一套密码,他需要被保存,也需要被不断地书写。值此纪念日,我们想从杭大新村开始,为大家讲述先生独特的生命历程,并试图探讨它所包含的治学、为人之道。

先生先生了百年,后生后知在此间。

走进杭大新村4幢3号

1981年的夏天,原杭州大学中文系大四学生计伟强,经郭在贻教授推荐、学校同意,在撰写毕业论文的同时,开始承担姜亮夫先生以往积压论著的整理工作,后正式留校,担任姜先生学术助手,前后三年半时间,一直替先生工作。

2020年5月15日,64岁的计伟强带着我们,回到39年前他几乎每天出入的杭大新村4幢3号。

“姜先生、夏承焘先生是当时杭州大学中文系最负盛名的两位教授。因为有他们在,才有所谓‘北大中文系是地主,杭大中文系是富农的说法。”

从西溪路56号杭大新村大门进入小区后,我們顺着计伟强的指点,找到了当年姜先生的家。斑驳的墙上标着的幢号是后来重新编制的“11”,但仔细看去,隐约还能分辨出“4”字的痕迹。这是一幢南北向的小洋楼,北面是单元门,进去楼上楼下共有四家。西边单元的东边一楼那套,就是以前姜先生的家。姜先生家西面是夏承焘先生故居,楼上以前是胡士莹先生居住。一楼各家南面有个花园。花园外面是条小路,可以由此入户。

当年,姜先生就是在这里从事研究工作,也是在这里,一批批后生,前来聆听先生的教导。

做学问就是水塘打桩

“里面是三室一厅,南门进去之后就是客厅,也是餐厅。当时师母住在客厅东边朝南的大房间。客厅西边朝南那个小点的房间是姜先生的女儿、女婿、外孙女一家人住。过了客厅,东边朝北有一个很小的房间,是姜先生的卧室兼工作室。”

花园已经破败,比当年还往里退了1米多,有一道破旧的围墙和关着的旧铁皮门把城市纷繁的变化和来访者挡在了外面。我们绕到小洋楼背后的单元门,看到姜先生当年住的小房间的窗子。

计伟强试着敲了一下老4幢3号屋子的门。主人在家,开门的是浙江大学哲学系退休的王守华教授和夫人。我们有幸进门去看看屋子内部。

姜先生1995年故去。王守华教授1996年搬来。“那时候房子里白蚁特别多,朝北的厨房、卫生间木窗框都让白蚁给吃掉了,换了铝合金窗框,只有这个房间还是老的窗框。”王教授指着北边的小房间说。

走进去看,老的奶白色的八格木头小窗框朴素雅致。计伟强告诉我,这个以前姜先生居住、工作的房间里,东面靠墙放一张床,朝北的这个窗口,是一张写字台,一摞摞的各种书、笔记本、资料卡片、热水瓶、杯子什么的,都堆在上头。桌子前有一张藤椅。从西面房间门进来的学生,常看到姜先生坐在这里看书。

那个侧影也是姜先生的弟子,文化与旅游部中国艺术研究院教授、博导任平最熟悉的。“先生高度近视,长期伏案背已经佝偻。”任平看到的先生,“眼镜片就像酒瓶的底一般厚,看书时脸紧贴着书页,几乎是‘闻着看的。”

姜夫人陶秋英女士说:“都这样了还每天手不释卷,是个只要拿到一张有字的纸就不肯放下的人。”

姜夫人说得这样生动的形象,这也正是姜先生做学问的方法。

姜先生一辈子的学问,是拿到什么都可以研究起来的。儿时,父亲见他读红楼,要求他既然读了就要研究,他就做了一篇红楼人物关系表,这也可算作他的第一个“研究成果”。从此,一生中只要有一张安得下的书桌,有一支笔,他就什么方向都有兴趣钻研下去。

姜先生说过:“做学问就像在水塘里打桩,打得越深,旁边的东西就越来越吸附到一起,学问的根基就越来越深,否则就像浮萍一样没有一个归属。”他自己做学问就是坚持“要综合一切相关学科,才能说明某一个学科。”

先生曾经说过对自己的《屈原赋校注》研究不满意,是因为“未曾使用一切语言、历史、风习、民风、地理、博物、生理、氏族社会、政治、哲学乃至天文、物理、化学等等许多知识,细细引人,以详释各词语。于是,后来我尽量引进,尽量发挥,改写成《楚辞通故》。”

这种“以小学立根基,以史学致宏大”的治学方式,一代代后辈都深有体会。任平说从他们研究生时期开始,姜先生要求学生学习的课程,就是非常宏博的,“我们中文系的学生,除了学文的课程,还要听地理系、数学系、物理系、音乐系、艺术系……教授的课。”

姜先生的弟子、复旦大学教授傅杰1983年考上原杭州大学古籍研究所第一届古典文献专业硕士研究生,他也完整回忆过姜先生亲自定的研究生培养计划。

“姜先生在清华国学研究院亲炙王国维、梁启超、陈寅恪、赵元任诸先生,到沪上执教后又拜章太炎先生为师,出文入史,在多个领域作出了贡献。于是,他有些‘不切实际地幻想把我们也培养成他那样全面的学者。”

姜先生当时手订的研究生培养方案,除了《周易》《尚书》《诗经》《左传》《论语》《老子》《庄子》《荀子》《韩非子》《屈原赋》等必读专书,还有文字、声韵、训诂、目录、版本、校雠(chóu)等必修课,还设置了《史记》《资治通鉴》《史通》《文史通义》《文心雕龙》《国故论衡》等选修课及中国地理、中国工艺、中国艺术、中国农业、中国建筑、礼俗与民俗、中国古代社会、历代官职变迁、印度三宗论语佛教提纲等专题课。

可是,“这个方案太庞大了。”傅杰说。今天,我仅仅是把这些培养方案课程条目打出来,就完全能体会到当年傅杰、任平他们这些研究生看到方案时既幸福又惶恐的心情。傅杰说,当时著名文史学家程千帆先生看了这一培养计划称赞说“真是体大思精”,但也感慨“实施太难”。

而姜先生呢?“亮夫师一意孤行,竭力尝试。”

并且姜先生很快亲自组织好了师资——

杭大中文、历史系,请来了蒋礼鸿、沈文倬、刘操南、徐规、郭在贻、雪克等先生;地理系,请来陈桥驿先生讲中国历史地理;物理系,王锦光先生讲中国科技史;数学系,沈康身先生讲中国建筑;教版本学、佛学的老师,则是从北京请的。还有浙江美术学院(中国美术学院)的两位老师:一位是中国美术史专家王伯敏先生,另一位是精于诗文、长于书法的章祖安先生。

带学生好比种花种稻

说到这位章祖安先生,有一件小小轶事。生于20世纪30年代的章先生是杭大中文系50年代的学生,古典文学功底极佳。

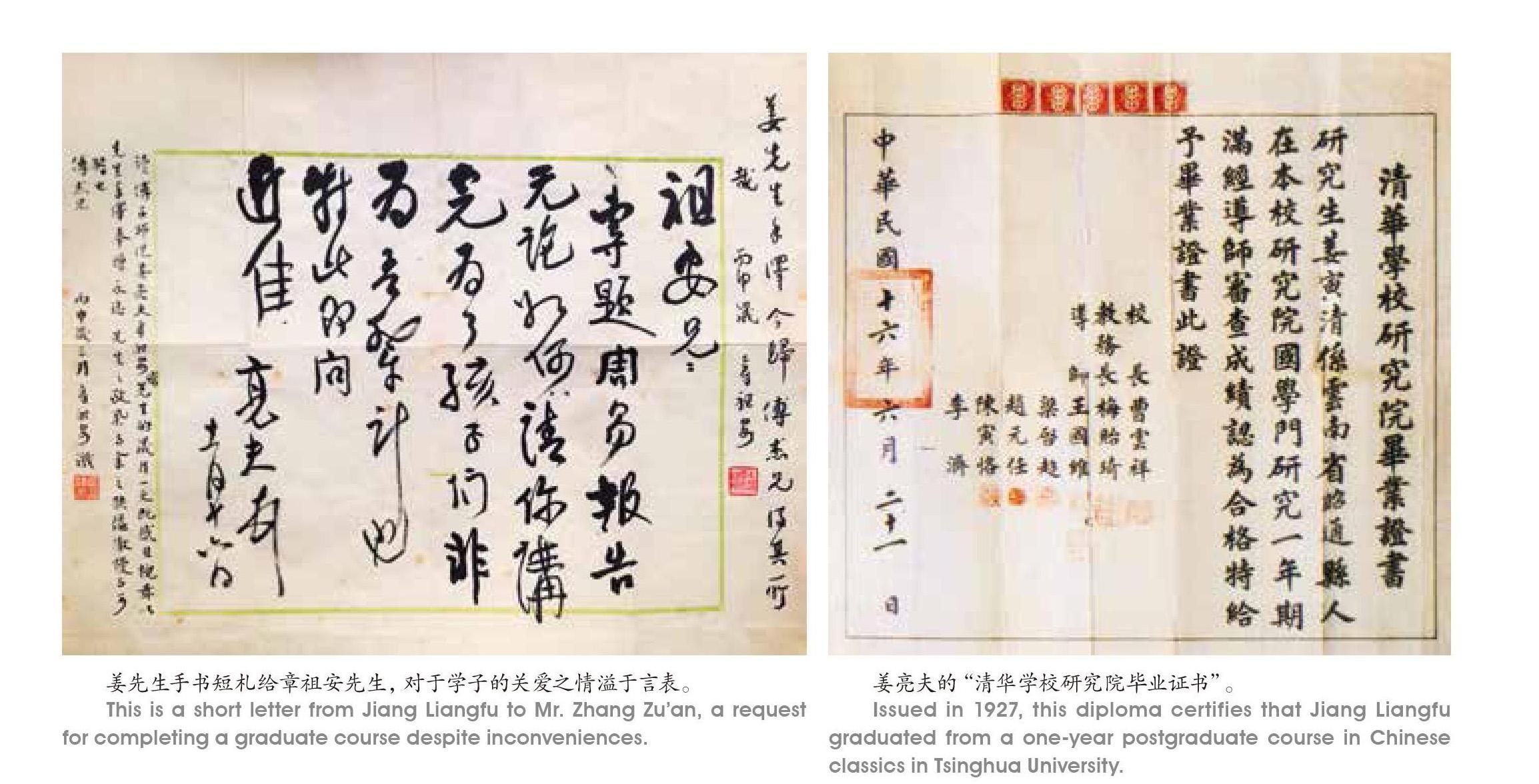

傅杰在《前辈写真》中回忆过,1985年,姜先生邀请章祖安来给杭大古籍所的研究生讲课,许诺专车接送。章府当时在美院,离杭大不算太远,但没有直达的公交车,而当年也罕见出租车。

校方接送过一次之后,传闻有一位负责人放出话来:“章某乃本校毕业生,回来上课还用派车?”于是车被取消。不温良也不恭俭让的章先生随即电告古籍所管教务的老师,宣布中止授课。

章祖安先生一撂挑子,姜先生急坏了。当时83岁的姜先生手写了一封短札给章祖安——

祖安兄:

專题《周易》报告,无论如何请你讲完,为了孩子们,非为吾辈计也。特此即问近佳!

亮夫顿首 十一月十六日

“为了孩子们”,是姜先生作为一位老师心里最牵挂的事情。敦煌学专家柴剑虹先生讲起在姜先生晚年的时候去拜访他,先生在病榻上和柴剑虹谈得最多的话题,就是如何为年轻学子创造更多、更好的学习进修条件,去完成老一辈想做而未做成、做好的课题。

姜先生在教学中,是特别注重调动每个学生的主观能动性进行学习的。等到学生进入博士阶段,姜先生从来不给学生列书单了,博士生都自己列想读的书单,拿给先生看,他会勾画出来哪些一定要读一读,哪些不值得读。

姜先生做中文系主任的时候曾经跟老师们讲过,学术研究好比种花种稻,“最好不要使用一般的‘领导方式,便是花匠老农,也只好浇浇水、上上粪,从旁看它长出。‘家当然是要许多方面培养协助,但一定只能让他‘自发自愿地自己成长。”

任平读博士时,正式成为姜先生门下的学生。“现在的学生可能很难想象姜先生是怎样教我的。姜先生几乎是‘寓教于乐。”他大概每个月去姜先生家里一次。每次上课,姜先生都视为尽兴畅谈回忆过去的好机会——

学生若问文字,先生会说起在清华国学研究院时的导师王国维、陈寅恪以及曾求教的章太炎等,从生活琐事娓娓道来,自然点出了这些大学者的学术态度、思维方式和一代风范,“王国维研究甲骨文而考证了商王的世系,卓成大家;章太炎几乎不承认甲骨文,但对于商周金文的研究却因学问的深厚而鞭辟入里。”

若问文献学,姜先生便回忆起20世纪30年代在法国巴黎的留学生涯。当看见博物馆、图书馆里大量的中国文物和文献陈列其中,这位热血青年毅然地放弃了攻读哲学博士的机会,而一头扎进了国家图书馆。

“从开门第一个进到关门最后出,先生那时候每天埋头抄录敦煌卷子中的国内已见不到的古本《切韵》。”任平听先生讲过,先生当时没有照相机,硬是一个字一个字地手抄,加上每天要抄到晚上,以致原来就已经800度的近视眼又加深了几百度。”

1991年,当先生拿出中国科学院影印本《瀛涯敦煌韵辑》时,任平看得几乎屏住了呼吸:“这一丝不苟的书法,字字如珠玑,字字凝聚了先生的心血啊。”

任平那个时候就开始对书法很感兴趣。姜先生跟任平聊起他自己小时候学书法的故事。“姜先生童年时,小孩子学王羲之是一个惯例。但是姜先生的老师跟他讲,‘你要是跟大家一样学王羲之,你很可能就出不了山。你不妨学学魏碑。当时在先生的老家云南,有两块魏碑,就是后来非常有名的文物二爨(cuàn)碑,一为《爨宝子》,一为《爨龙颜》。“姜先生的先生跟他讲,‘学了以后可能你的书法的风格会跟人家不一样,又有地方特色。这种教导在当时是多么先进。”

安顿自己,心无旁骛

总之,学生问什么,姜先生都能说上来,丰富而自由。

听姜先生的这些后辈们讲起来,总觉得老先生的一辈子像是有普通人的两辈子、三辈子那样长。如果有机会能在某种时空与姜先生对话,我真的想问先生:如何在时代的沉浮中,始终保存这样一种个人自由、创作自由?

安顿自己,心无旁骛。这或许是我们能够还原的一个答案。

计伟强说,姜先生一生高产,一是讲究研究方法,二是特别勤奋。

“先生做学生的阶段正值西学东渐的又一高潮,尤其是他在清华国学研究院的老师正是几位学贯中西的大家,这使得他的研究更富理性思辨特征,其研究方法受到西方学术路径影响明显,具有很强的科学性。”

“姜先生非常重视研究所需要的资料,以及资料的工具化编纂。他论证一个观点,往往旁征博引,资料非常丰富。”

“在我之前的姜先生的助手、也是我的恩师郭在贻老师,也有同样的体会。他曾亲口跟我说:姜先生可以说也是一位资料大家。”

姜先生的导师王国维先生研究一个问题,总是先收集各种相关资料,综合排比,分析推论,最后形成论点。

梁启超先生给姜先生他们讲古书的真伪和辨真伪的方法,教他们的就是综合各种知识的综合研究法。

再比如赵元任、陈寅恪两位先生,他们一个是哈佛的哲学博士,一个曾在哈佛学习梵文和巴利文。而哈佛的研究方法特别强调实证,强调数据,强调量化分析。

曾经补助陈寅恪7000美元赴哈佛留学的哈佛燕京学社,就曾为帮助大家科学研究中国古代文献,为中国古代典籍编写了64种共84册引得(index的音译兼意译),包括经史子集各个类别。

“记得当年读书时,在杭州大学中文系资料室看到哈佛燕京学社《毛诗引得》《论语引得》《孟子引得》《春秋经传引得》《尔雅引得》等等,真是喜不自胜。这会给文献研究者、古汉语研究者带来多大的便利啊!”

“姜先生正是以同样的方法,为自己的研究做这样的资料索引,包括具体到字、词的索引,而这样的资料索引,又是对后续研究者来说功德无量的工具书。姜先生曾经说过:‘编工具书这类事,我们研究学问的人,非做不可。”

比如1961年由中华书局出版的《楚辞书目五种》,这就是姜先生研究楚辭,撰写《屈原赋校注》时收集古往今来楚辞重要注释、考订、评议、辨证、图绘、介绍楚辞成就等文献编纂而成的副产品——一部楚辞研究的专题目录学著作。

先生的《楚辞通故》当中的《楚辞引得》也是。

再比如1985年上海古籍出版社出版的《莫高窟年表》。姜先生研究敦煌文献,上自公元68年,下迄1943年,将研究的对象敦煌文献编年成表,在进行各项主题研究的同时,又成就了这部敦煌学研究的重要基础工具书。

相比几位学生,计伟强作为助手,跟姜先生在一起的时间更多一些。他印象中,先生平时大部分时间全在看书、写字。他说,看看先生病怏怏的,真的难以理解怎么能做到笔耕不辍,意志这么坚定,毅力如此顽强。

先生的时间哪里来的?

姜先生的外孙女讲起过,“外公在杭州三四十年,真正意义上去逛西湖的日子,加起来也没多少次。最多是外婆年轻的时候要去西湖,他陪着去。到了晚年,一年到头也不去一次。”她说,尽管杭大新村就在黄龙洞旁边、宝石山下,矮矮的宝石山后面就是西湖,但外公很少去逛西湖。

“老人家对外界的各种东西,他是完全不关注的。他的世界里面,除了学术、教育之外,没有别的。不像现代人在手机等东西上花费时间,当然那个时代也没有。他对其他事情的兴趣是不高的,所以他的整个治学和专注力很强。”

外孙女说,外公真正的大量文章其实是在他五六十岁以后发表的,就是到杭州教书的最后几十年。“他是高度关注在学术的世界里的,这个跟他整个生活的状态、他的关注力很有关系。”

先生学问做得好,对人生也看得很透,也把握得好。外孙女说:“外公他觉得教育是人生中一件最有意义的事情、最有价值的事情。”

是啊,老先生因此而构建了自己典雅的世界、自由的世界。

In Memory of Jiang Liangfu, Master of Chinese Classics

By Zhang Jiami

May 19,2020 marked the 118th anniversary of the birth of Jiang Liangfu (1902-1995), a professor of Chinese classics of Hangzhou University, part of present-day Zhejiang University since 1998.

Thanks to the studies done under the tutelage of Wang Guowei, Liang Qichao, Chen Yinque, Zhao Yuanren while being a student at Tsinghua University and Zhang Taiyan while working in Shanghai, Jiang received rigorous training in both eastern and western ways and specialized in , Dunhuang, philology, and history. In particular, he focused on Dunhuang. He published 24 books which amount to a total of 12.5 million words, quite a lot if one considers the years when personal computers were not yet everyday writing tools. Most of his writings were done during the decades after he came to work at Hangzhou University, that is, after he was 50 and at his private office at home. His home was a four-room apartment on the ground floor of a two-story building on the compound of staff residences of Hangzhou University. The building still stands today.

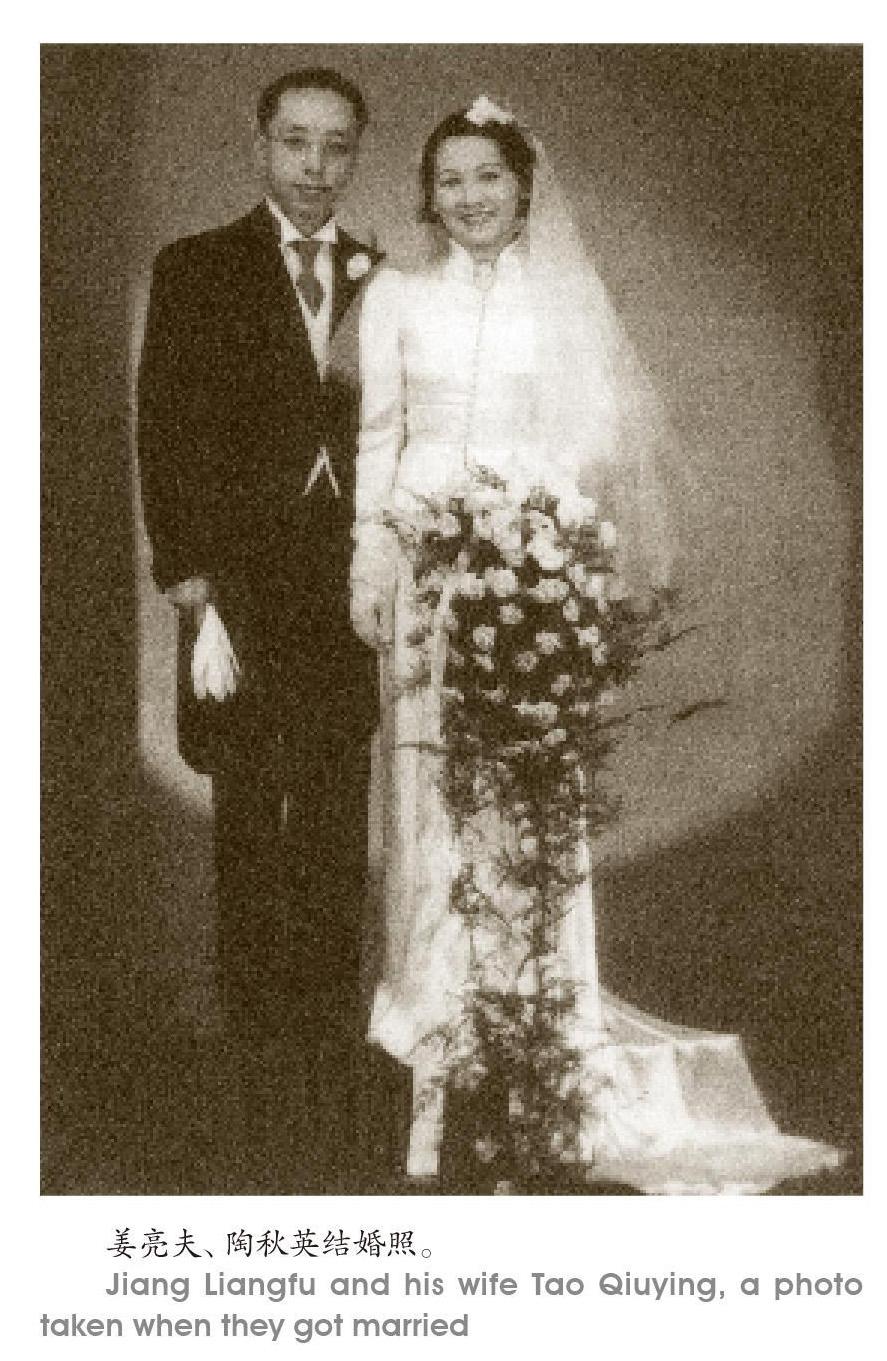

Many of Jiangs students are now prominent scholars in China. They remember the master clearly. Ren Ping, a professor and doctoral tutor, recalls that the master wore thick glasses and while reading, put the book so close to his face that it looked as if he were sniffing the book. Rens wife Tao Qiuying recalls that the master read voraciously.

Jiang could do a study of anything he read. After finding the boy reading , a classical novel written in the Qing Dynasty (1644-1911), his father asked the boy to do a book report. The boy formulated a complete whos who chart of all the characters in the novel. It was his first study project.

As a professor, Jiang tried hard to build a graduate course with an encyclopedic curriculum. In the early 1980s, the master put forward a reading list that included so many important tomes that his colleagues thought it to be too ambitious and unrealistic and his graduate students felt both excited and dizzy about the list, happy because they knew what the master wanted them to be academically and dizzy because they knew they could hardly read them all during a graduate course.

However, the master did not assign books for his doctoral students to read. Instead, they were asked to develop their own book lists and presented them to him for advice. Jiang reviewed their lists and marked the must-read books and checked off the books that he thought were not worth their efforts.

Ji Weiqiang, now 64, worked as a secretary for Jiang Liangfu for about three and a half years in the early 1980s. He says that Jiang was a walking encyclopedia about all things in his specialty. Ji first heard of the reputation from his own tutor. And after working for the master, he witnessed how the master could talk citing all kinds of references off his fingers.

Jiang Liangfu developed index books for younger students to do academic studies. This methodology he had learned from his masters Wang Guowei, Liang Qichao and Chen Yinque. Wang emphasized a complete research for a study project. Liang and Chen, both students of Harvard, taught Jiang how to use quantitative tools.

Jiangs academic achievement is attributed to his total dedication, says his granddaughter. Jiang lived in Hangzhou for about 40 years. During his stay in the scenic city, one of the major tourist destinations back then, he rarely went out for sightseeing even though the West Lake was nearby. His granddaughter says that he dedicated himself totally to academic studies and teaching obligations. A late bloomer, he published his academic study results essentially in the last three decades of his lifetime.