对沁源秧歌地域化特征的探究

2020-07-19武超

武 超

秧歌是北方民间小戏的主要形式之一。在张紫晨编著的《中国民间小戏》一书中将中国民间小戏分为六大系统:花灯戏、花鼓戏、采茶戏、秧歌戏、道情戏以及其他戏曲。秧歌是六大系统之一。在最新的剧种普查数据统计中显示,山西坐拥38个戏曲剧种,秧歌戏占9个,是众多剧种样式中占比最多的小剧种。其中,上党地区的秧歌戏就有4个:壶关秧歌、沁源秧歌、襄武秧歌和泽州秧歌。

尤其是沁源秧歌,在抗日战争和解放战争中起到了“团结人民、教育人民、打击敌人、消灭敌人”鼓舞广大人民群众斗志的作用。同时,沁源秧歌带着社会发展不同阶段的烙印,保留了各个历史阶段积存下来的东西,是历史的一面镜子,充分反映了各个时代的人文社会风貌、人民思想、感情、愿望和审美情趣。

一、沁源秧歌的地域形成特征

地方民间艺术的产生是由多方面的因素经过长期的发展和复杂的演变而形成的。其中主要包括历史、地理、人文、语言等诸多方面。秧歌由于自身的艺术特性,从产生到发展都具有很强的地域特征。它是地地道道起源于民间、发展于民间、升华于百姓舞台的一种民间艺术形式。因地域不同,所以一般都以当地地名或特别的表演样式命名,以此来区分秧歌戏之间的差别。山西秧歌戏目前有9种,它们形式各异,内容丰富,依照各地风俗不同,表演形式也各具特色。沁源秧歌正是沁源人民在日常生产和生活过程中产生并逐步发展形成的。

上党地区因地高势险,自古为战略要地,兵家必争。《国策地名考》中这样描述这片区域:“地极高,与天为党,故曰上党”。所以古人称这里为上党。位于山西省东南部的沁源县就隶属于上党地区长治市境内,与晋中、晋南、晋东南三地区的平遥、介休、灵石、霍州、古县、安泽、屯留、沁县等8县(市)毗邻。沁域之山峰合拱,林木参天,河流纵横,沟深山高,从毗邻县看可说是鹤立鸡群,因而乡民无论到周边何地都称“下”,周边县人来沁皆称“上”。

沁源全县总面积2594平方公里,辖9乡5镇,254个行政村,1224个自然村,近16万人口,居住有汉、蒙、回、苗、白等6个民族,以汉族居多。沁源县为黄土高原区,受到长期以来的地壳运动,全县划分有河谷阶地、丘陵、低山、中山等四个地貌区。地处沁河之畔的沁源县沟渊地肥土沃,山岭崖峻林绿,地上自然景观迤逦秀美,地下矿产丰盛,自然资源丰富,可谓“物华天宝,龙光射牛斗之墟”,为当地人民提供了绝好的生活生产环境。淳朴率直的人民一代又一代生生不息繁衍于此,他们足不涉外,不事商贾,只是在此地带放牧、狩猎、躬耕。

由于特殊的地理位置,沁源北面邻近晋中,南面挨着晋南,东面连接上党,三处的地域文化都影响着沁源当地居民的文化活动,造就了当地群众文化活动形式多样,独具特色。当地主要活动有:踩高跷、斗龙灯、耍狮子、跑旱船、打霸王鞭、扮社火、晋剧、秧歌、沁县鼓书、打花鼓等。中华人民共和国成立前,县里每逢庙会和节日,都有乡村自乐班演出助兴。到民国中期,县内很多大村镇都成立了自乐班。这些班社的成立为沁源秧歌的形成奠定了广泛的群众基础。

作为一种广泛流传的民间艺术,沁源秧歌普及面大、形式多样,它可独唱、对唱、合唱、表演唱以及演出大、中、小型舞台剧。演出场所多样,室内庭院、街道广场、草台剧场、田间乡野等无处不是演出场所,其内容几乎涵盖了生活的方方面面。但对比其他秧歌来看,仍然可以清晰地发掘出沁源秧歌的一些典型特征和本质属性,以及生成、发展、流传的规律。

二、沁源秧歌的方言特征

秧歌民间性的直接表征就是显著的地域特色,尤其表现在表演和音乐中。沁源因地处晋中、晋南、晋东南交界,又有不少从山东、河南、河北、湖北等地来的移民,因而其方言呈现出多元化色彩。比如沁源方言土语中:恓惶(表示可怜);好也也(表示哎呀);拾谷石(表示倒霉鬼);球闪、球没捻(表示没本事);红流什不条(表示光身);贼球了(表示不顺利);草机了(表示累了);蛮几(表示土豆);板板(表示姥姥);件爷(表示姥爷);妖妖(表示背心);倒插插(表示衣服的口袋);聊窝各老(表示灶台下面);黑槽五烂(表示肮脏);砍满机(表示倒霉);日球怪(表示奇怪)等等。这些方言出现在秧歌戏里,起到了点缀和增加艺术效果的作用,使其更加生动、有趣,独具特色。如《外号儿唤她》(大挑菜调)这首秧歌中:

家住沁源东关内呐哼咳

奴的名儿任玉梅

奴男人 常在外

吃烟耍钱不回来

咳啦哼咳

外号儿唤他烂黄菜

东隔壁有个张二嫂呐哼咳

自幼儿我俩结拜的

她今年 三十一

奴家今年二十七

咳啦哼咳

外号儿唤她咸菜碟

西隔壁有个王二嫂呐哼咳

自幼儿我俩处得好

人又好 手又巧

她的眉眼真不赖

咳啦哼咳

外号儿唤她人人爱

“咳啦哼咳”“外号儿唤他烂黄菜”“外号儿唤她咸菜碟”“外号儿唤她人人爱”都是典型的沁源方言,是人们在劳动生活中创造出来的活语言。

沁源秧歌在语言艺术创作中,以沁源方言为主,唱词或道白都是随口而出,自然流畅,生动亲切,通俗易懂且活泼俏皮,形成了独特的风格。唱词中凸显出山乡人粗犷豪爽、大度包容、诚信义气的特征,富有独特的山乡土味和浓厚的生活气息。

三、沁源秧歌的音乐样式特征

(一)句式、板式与曲韵

沁源秧歌属于曲牌体,句式结构多为四句式,体现着起、承、转、合的规律。其唱词合辙押韵,结构形式多为五言(2+3)、七言(4+3)、十字腔(3+3+4)或(3+4+3)、长短句等。章法、句法、节奏、韵律上都各具特点,在多样中有规律,在规律中有变化。

沁源秧歌以当地方言语音为标准,曲调各有专名。不论哪个曲调,都可依曲填词。其调式宫、商、角、徵、羽五调俱全,以宫调式和徵调式为主。旋律变化多样,形成了有的高昂豪放,有的优美悠扬,有的活泼诙谐,有的缠绵婉转等,可表达各种情感。

现搜集到的沁源秧歌中有的是一曲一剧,有的是数曲联套一剧。唱段是融合人物、场景等选曲,使唱词借着音乐得到传诵和感情上的补充。而音乐曲调的韵律,是以当地方言为标准,借着唱词有了更明确的主题形象,曲词相得益彰,从而使戏剧情节达到更加完美的艺术境界。例如《十二月花》中的唱词:

正月里甘草花出土发芽(哟嗬)

二月里(呀),开的是迎(呀么迎)春花(呀)

三月里桃杏花一齐开放(哟嗬,哎)

四月里生成了(那)蒺藜花(呀嗬嗨)

五月里麦子黄磨成白面(哟嗬)

六月里(呀),白莲花藕断丝(呀么)连(呀)

每句唱词主要以十字为主,但并非是“齐头齐尾”式。句式内有三个顿逗,前两逗基本是三字一组,第三逗则字数不等。在唱词的摆字方式上,有一字一音、一字二音和一字四音。唱词结构与唱腔结构结合紧密,保持一致。

(二)音乐与演唱风格

据山西博物院《全省馆藏》记载,沁源出土有新石器时期的陶陨、夏代的石磬等伴奏乐器。说明沁源秧歌不仅源远流长,而且保持了远古唐尧时代的风度和气派。在唐代,沁源民歌已兴盛,有词有曲,可唱可和。大部分民歌小调词义与曲名相吻合,显而易见是古代诗歌早期“以乐从诗”的模式;另一部分词义与曲名相悖,显然是随着乐府音乐的发展,受宋词元曲的影响,是“以诗从乐”的模式。

沁源秧歌中有平稳婉转、低吟小唱的叙事曲;有上下句结构、男女对唱、高昂起伏的山歌类曲调;有节奏欢快、诙谐跳动的曲调;有低沉悠扬的咏叹类曲调;有适宜于男声老汉演唱的中低音区的曲调。

“山西话”包括中原官话汾河片与晋中晋北晋语,还有广灵冀鲁官话,并分为六个区域:中区、西区、东南区、北区、西南区、东北区。沁源方言属于晋语东南区。沁源县在地理位置上毗邻晋中和临汾两地。因此,它的方言也融合了晋中和临汾两地的语言习惯。所以,沁源秧歌不同音调各个结构层次均强调下降的走势,这种旋律的声韵与地域方言中的抑调语音有着密切的关联。其中语言对音调的影响是毫无疑问的。

另外,唱词中还十分重视用附加虚词衬字的方法来润色,如在唱腔中尾音加“呀”“哎”“啊”以及“那个”“呀得儿”“哎咳”等,在唱腔中经常见到,受到民众的喜爱。演唱时以真嗓为主,假声为辅,而这种假声又是与上下滑音同时完成的,所以听起来不鲜明。再如《十二月花》中的唱词:

七月里珍珠花点点落地(哟嗬,哎)

八月里鸡冠花绕红满院(呀嗬嗨)

九月里白菊花不怕寒霜打(哟嗬)

十月里(呀)松柏树常青冬夏(呀)

十一月雪花飘来飘去(哟嗬,哎)

十二月开的是那雪里梅花(呀嗬嗨)

(吆嗨嗨嗨哟嗨嗨嗨嗨吼奴吼咿呀嗬哎哟哟)雪里梅花(呀嗬嗨)

其中,虚词的运用在句子中虽然没有具体的意思,但在演唱中起到了丰富音节、加重语气的作用。由于较多使用了生活化和口语化的陈述,因而句式中词构变化较多,各句不都是合辙押韵的。但当曲调揉进“呀”“哟嗬”等虚词衬字的修饰润色并结合当地方言演唱时,便产生了极为自然的感觉。这种对非具体化词义的声韵展示,大大丰富了秧歌的表现力。

四、沁源秧歌的文学特征

(一)沁源秧歌的修辞手法运用

沁源秧歌是劳动群众的口头艺术,主要靠口耳相传。演员们除了演唱传统长篇秧歌中的选段,其余很大一部分唱词属于即兴创作。唱词中常常运用比兴、夸张、象征、拟人、对比、谐音等表现手法,语言精练含蓄,朴实而幽默,形成了独特的艺术风格。

1.以事寓理,比喻形象

沁源秧歌大都采用比兴的手法,将重点落在最后一句。这是沁源秧歌常用的表现手法,以事寓理,借物传情,生动形象,意味深远。例如《送行》中妹妹送哥哥的心情用“钢刀摘心肝”进行了形象的比喻,表达了妹妹无奈与不舍之情:

忽听哥哥下河南,如同钢刀摘心肝。

你在外边尽管放心,

(哎呦)小妹妹送你离家园。

哎呀哎呀呦,哎呦小妹妹送你离家园,

知心的话儿说不完。

2.高度夸张,想像丰富

沁源秧歌常常运用夸张的手法,借助于丰富的想像来强调和突出事物的某些特征,进行放大描写,起到引人注目、增强艺术效果的作用。例如《穷富人相隔千里》中的唱词:

正月里是新年庆贺(呀)元宵,有钱人大街上把灯儿来,来瞧。为什么穷富人,相隔着千呀么里迢迢。

穷苦人各个愁心里(呀)烦恼,夜沉沉坐草房实实儿难,难熬。为什么穷富人,相隔着千呀么里迢迢。

一个社会的好坏,贫富差距虽然不是衡量的唯一标准,但却是重要标准之一。尤其是在逢年过节之际,贫富差距就会给人以非常深刻的感受。唱词表现的是中华人民共和国成立前的社会现实,一方面写富人住在深宅大院、衣食无忧,披红戴绿红红火火地闹元宵,逍遥享乐;一方面写穷人的愁苦贫困,寒棚草屋,艰难度日,无奈叹息,用千里之差的夸张手法表现了贫富之间的天壤之别。

3.生动拟人,形象贴切

例如《沁河小调》中的唱词就极富代表性:

山高石头多,出门就爬坡。

扁担肩上磨,担得都是歌。

祖辈唱山歌,流成大沁河。

歌儿养了我,越唱越快活。

4.象征类比,含蓄隽永

沁源秧歌中常常借助某一具体事物的形象,用来表现某种抽象的概念、思想或情感。其特点是利用象征物与被象征物之间的某种相似性,使被象征物的某一内容得到含蓄和形象的表现。如《人民最爱子弟兵》中:

马莲开花根连根呀,

军队和老百姓是一家人,

一家人,情谊深,鱼儿和水不能分,

咿么呀儿吆,

人民最爱子弟兵么呀儿吆;

马莲开花片连片呀,

部队出发要上前线,

手拉手,道再见,胜利以后来团圆,

咿么呀儿吆,亲人送到沁河边么呀儿吆!

此段把子弟兵和老百姓生动地比作鱼和水的关系,反映了军民鱼水情,表达了人民拥护子弟兵将抗日进行到底的决心。

五、沁源秧歌在现代生态环境中的发展优势

沁源秧歌是沁源传统文化的百科书,是研究诗词歌谣和语言学等学科的宝贵资料,也是人民群众长期积累的自然和社会知识总汇,具有多方面的历史价值、科学价值、艺术价值和学术价值。

然而随着新兴传媒的兴起和文化多元性的影响,人们的文化生活日益丰富,生活节奏加快,审美要求发生变化,对慢节奏的传统戏曲的兴趣愈来愈淡漠,戏曲剧种赖以生存发展的社会基础发生了根本性变化。一些传统的民俗日益淡化,传统节日特别是乡村庙会逐步由现代节日代替,活动阵地逐渐缩小。同时,受市场经济的冲击,剧本逐年减少,演出场次降低,剧团经济效益不佳,难以自给。传统戏曲艺术的式微和处境艰难已成为不争的事实,一些小剧种更是慢慢淡出了人们的视线,遭遇严重的发展困境。沁源秧歌目前也面临着老艺人年事已高、人死歌亡、青黄不接的状态,急需抢救性的挖掘、录制和整理文字与影像资料,急需对青少年和文艺爱好者加强宣传教育,使更多人积极参与到沁源秧歌的传承和保护当中。

党的十七届六中全会以来,文化旅游业成为文化与旅游深度融合的现代服务业,是具有巨大活力的战略性新兴产业。而山西作为人文资源大省和戏曲大省,将积极促进戏曲传承、繁荣和发展作为提升文化软实力的一项重要工作。沁源秧歌作为山西本土一种集诗歌、音乐、舞蹈、戏剧表演等成分于一体的艺术综合体,具有复合性和过渡性的艺术特征,也是当地风俗性活动的一种产物。它突破了时间和场合的局限,实用性较强,是中华民族传统民间艺术中的一颗璀璨明珠,尤其是它的灵活性、创新性都具有很大的发展优势。

近些年,沁源县在文旅产业发展上充分发挥自身优势,统筹谋划文化产业发展思路,打造出属于自己的红色文化旅游品牌。“沁源围困战”是抗战期间的著名战役,历时两年半,英雄的沁源军民做出巨大的牺牲,付出了昂贵的代价,也取得了辉煌的战绩。毛泽东主席曾给予沁源人民“英雄的人民,英雄的城”的高度评价。著名作家周立波在沁源任战地记者时在《沁源人民》一文中也写道:“勇敢忠贞的沁源人民,和八路军、新四军的一切其他根据地的英勇忠贞的军民一样,把我们伟大的中华民族的气节,高扬到霄汉,而且将要流芳于千古。”

抗战时期,党和政府克服困难,除了在山区组织群众展开生产自救保障后方稳定外,还将流散在山区的秧歌艺人聚集起来成立难民剧团(1943年改名为绿茵剧团)进行文艺宣传。沁源秧歌在抗日战争时期承担着以文艺宣传抗日的使命,以民歌与小戏两栖的形态呈现在民众面前,利用民众熟悉的曲调,通过改编歌词传播新的内容,成为宣传革命的重要方式。沁源秧歌反映着民众的生活,也记录着社会的变迁,将是沁源人民引以为豪的宝贵精神财富。

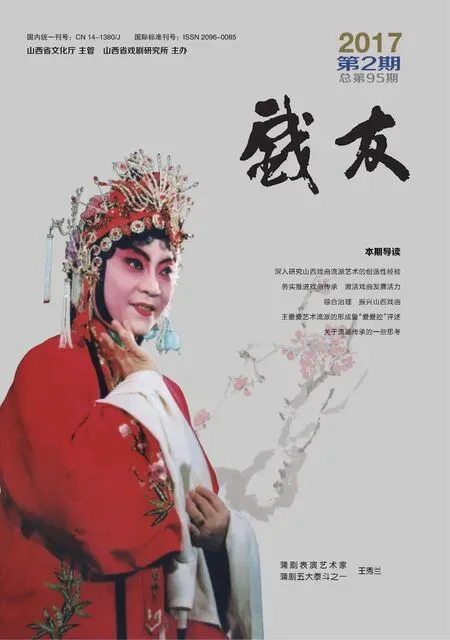

沁源县人民文化馆自建馆以来,一直非常重视沁源秧歌的保护传承。他们积极推进文化文物单位创意产品开发,实行了让馆藏文化资源活起来等一系列卓有成效的措施。而沁源县的秧歌财政预算经费每年达40万元,其中用于沁源秧歌研究、辅导、演出和保护的经费达20余万元。同时,他们组织编印并制作保存了《沁源秧歌五十首》《民歌民乐》《沁源民间歌曲集》《沁源秧歌演出专辑》《沁源秧歌沁源人》《众志成城》《小二黑结婚》等书籍和音像资料。在人才培养方面,县政府为保证沁源秧歌良好的传承和生态发展,依托县文化馆成立了专门的培训班招收学员,并请省级、市级传承人亲自为学员定期授课。

近几年,沁源县委县政府每年还举办元宵节秧歌大赛、消夏秧歌演唱会,开展了沁源秧歌进校园活动,城镇乡村掀起了唱秧歌热潮。按照“创意引领、品牌提升、节庆聚集、组群发展”的思路,沁源县让沁源的红色革命文化得到积极推广,一方面帮助了秧歌剧团顺利度过当前的生存困境,同时让更多的游客成为秧歌戏的观众,也通过优势文化品牌提高了文化知名度。