基于CFPS数据非认知能力影响工资收入的实证研究

2020-07-16董孝坤

董孝坤/文

一、引言

自舒尔茨创立人力资本理论以来,国内外大量研究表明,人力资本投资能够促进经济增长,个人在教育人力资本和健康人力资本上的投资能显著提高个人的社会地位和职业阶层,进而影响工资收入。随着赫克曼提出“新人力资本理论”,学术界开始关注以“非认知能力”为核心的新人力资本对个人及社会的作用,新人力资本理论成为近年来研究的热门。

从微观的角度研究非认知能力对个体工资收入的影响,不仅能解释我国劳动力市场上存在的工资收入差距,而且可以引起人们对非认知能力的关注,并通过实践不断提高自身的非认知能力。从教育的角度来说,引导教育者从单纯关注以成绩为核心的认知能力转化到强调综合素质的非认知能力上来,也是我国倡导素质教育的基本要求。

二、文献综述

随着人格心理学的不断发展,科学测量非认知能力成为可能。赫克曼(2001)通过对比美国GED证书拥有者和具有相近认知能力的高中毕业生的工资发现,前者工资低于后者10%,他指出这是由于劳动力市场上的信号理论在起作用,高中毕业生的非认知能力被认为要高于GED证书拥有者。Bowles等(2001)提出了“激励增强型偏好理论”,发现非认知能力会通过劳动效率影响工资收入。赫克曼等在2006年构建了含有非认知能力在内的新人力资本理论框架,分析了能力对个体经济行为产生的影响。Corbin等(2016)从一般均衡理论出发,分析了认知能力和非认知能力的交互作用,得出非认知能力可以提高教育的边际产出,从而对劳动者的工资产生积极影响。

国内经济学者对非认知能力的研究情况也取得了不少成果,一些学者介绍了西方经济学研究非认知能力的最新进展并探讨了非认知能力影响工资收入的内在机理。程虹和李唐(2017)使用“中国企业—员工匹配调查”数据研究表明,严谨性、开放性等人格特征对工资具有显著促进作用;盛卫燕和胡秋阳(2019)基于“CFPS2010—2016”三期截面数据,从技能溢价的角度分析了认知能力和非认知能力对工资的影响;王春超和张承莎(2019)的研究使用了CFPS数据,通过主成分分析法构建测度非认知能力的五大指标,使用OLS回归方法得出结论表明非认知能力对劳动者工资收入存在显著正影响,进一步分析了这种影响背后的存在机制。基于已有研究,本文使用“中国家庭追踪调查”2018年数据,通过中位数回归方法研究非认知能力对不同工资收入阶段的影响,并分性别进行讨论,试图从新的角度分析其背后存在的影响机理和路径。

三、实证分析

(一)数据处理与指标构建

本文使用“中国家庭追踪调查”(下文简称CFPS)2018年数据。2018年调查的个人数据总样本数为32669个,本文的研究对象主要是16—65岁的在业人员,排除数据不全的个体,最后保留有效样本5209个。

基于国际学术界公认的“大五”人格理论,非认知能力由以下维度构成:严谨性、顺同性、外向性、开放性以及情绪稳定性。借鉴王春超(2019)的方法,在CFPS中选取相关问题,形成测度非认知能力的指标。

(二)模型设定

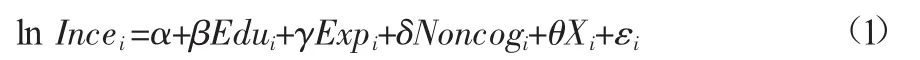

回归模型以明瑟方程为基础,加入衡量个人非认知能力的综合性指标之后,形成扩展的明瑟方程如下:

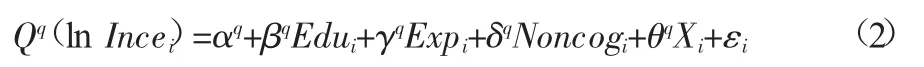

为考察非认知能力对不同收入群体收入的影响差异,我们在方程(1)的基础上构建分位数回归模型,如下式:

其中,ln Incomei是个体i一年内总收入的对数,Edui和Expi分别是个体的受教育年限和工作经验,Noncogi为个体i的非认知能力,是核心解释变量。Xi是控制变量的集合,主要由可能影响个体收入的其他变量构成,包括:年龄、性别、婚姻、健康、职业、地区以及行业等。α为常数项,εi是随机误差项。分位数模型中,上标q表示分位点,若q=0.5,即为中位数回归。变量的描述性统计见表1。由表1可知,样本中劳动力平均受教育年限为10.44年,在对劳动者年收入取对数之后,发现其均值为10.35左右。通过问卷中的自评和他评得分,并将构成非认知能力的五个指标得分加总作标准化处理之后,发现样本中非认知能力最小值约为-4.65,最大值约为2.58。

表1 变量的描述性统计

(三)回归结果

利用CFPS2018数据,对方程(2)进行估计,回归结果如表2所示:

表2 分位数回归结果

续表

表2(1)列是总体样本分位数回归的结果,可以发现:非认知能力对工资收入具有显著正影响,但随工资分位数的不断提高,影响不断下降。在较低层次的劳动力市场上,对劳动者的技能要求相对较低,而在较高层次的劳动力市场中,工作具有一定的复杂度,因此对劳动者技能要求较高。因此,低端劳动力市场上的非认知能力的边际报酬要显著高于高端劳动力市场。表2(2)(3)列的结果则反映了男性与女性的差异。具体来说,随着男性的工资收入分位数不断提高,非认知能力对其的影响系数逐渐减小,而女性则呈现出“先升后降”的“倒U”型特征。在较低的工资分位数上,非认知能力对工资收入的影响程度,男性大于女性,而在中等至高的工资分位数上,女性非认知能力对工资收入的影响要大于男性。相关研究表明,国内存在一定的性别工资差距(郑加梅、卿石松,2016),其原因可能是性别的非认知能力差异。一般来说,男性更加严谨、开放,而女性更加具有亲和力,也更加擅长与人打交道,不同职业对非认知能力要求不一,非认知能力影响劳动力市场的分割,具有职业隔离作用(王春超、张承莎,2019)。

(四)考虑内生性问题的估计

由于个人的非认知能力可能与其家庭出身、父母的受教育水平以及社会地位等相关,而这些因素均已被纳入方程的误差项,因此,存在核心解释变量与误差项相关的内生性问题。借鉴程虹和李唐(2017)的做法,使用行业内部平均非认知能力(anoncog)作为同一行业个体的非认知能力的工具变量。进行2SLS回归,结果如表3所示:

表3 2SLS回归结果

表3(1)列是第一阶段回归结果,显示出行业内部平均非认知能力与行业内个体非认知能力具有显著相关性,这是由于不同行业对劳动力的非认知能力要求不同,故相同行业内的个体非认知能力较为接近。(2)列是第二阶段的回归结果,发现其仍然显著为正,说明非认知能力对劳动者工资收入存在显著正向影响,该结果是无偏的。

四、结论与启示

本文使用CFPS2018年数据研究了劳动力的非认知能力与其工资收入的关系,实证结果表明:非认知能力对工资收入具有显著的正向影响,且这种影响随着收入的不断增加呈逐渐下降的趋势。男性的非认知能力对其工资收入的影响随着工资收入增加而逐渐下降,女性则呈现出“先升后降”的“倒U”型特征。考虑到可能存在的内生性问题,使用行业内平均非认知技能作为工具变量进行两阶段回归,发现非认知能力对工资收入仍然具有显著的正向影响。

那么,这种影响背后存在怎样的作用机制?国内外学者提出一些具有代表性的观点:一是直接效应,即非认知能力具有“诱因型偏好”作用,雇主在给定同样的生产条件下,更倾向信任具有较高非认知能力的劳动者能努力、认真地完成工作,因此愿意支付给他们更多报酬(Bowles,2001)。二是间接效应,该效应强调的是受教育年限会影响个人非认知能力,非认知能力作为一种信号具有职业筛选作用,由于从事不同行业的劳动者工资不同,由此间接形成了非认知能力对工资收入的影响(Kurekova,2016)。国内学者则结合中国社会实际,创新性地提出了“社会资本效应”,该观点认为在中国这样一个人情社会中,具有较高非认知能力的人往往能拥有更好的人际关系,因此会获得更多的社会资源,职业晋升更快,工资收入也越高(王春超等,2019)。我们认为,当前我国劳动力市场分割,不同层次劳动力市场的劳动报酬是不同的,非认知能力作为个人综合素质的体现,影响劳动力最终在劳动力市场的流向。此外,如果将劳动者非认知能力与认知能力看作是两种生产要素,那么在一些对专业技能要求较低的劳动力市场中,非认知能力的边际报酬要高于认知能力;相反,在对专业技能要求较高的劳动力市场中,认知等专业技能的边际报酬要高于非认知能力。由于存在这种机制,非认知能力的影响会随着工资分位数的升高而降低。进一步,我国劳动力市场上仍然存在着性别差异,即用人单位在招聘时会着重考虑应聘者的性别,而不同性别的劳动者在求职时也有明显不同的偏好,男性偏好于技术类工作,类似于“蓝领”,而女性则更偏好于“白领”工作。因此,我们看到男性非认知能力对工资收入的影响会随着工资收入分位数的不断提高而降低,因为对大部分男性而言,工资收入越高,就意味着需要更多的专业技能;对女性而言,在中低收入层次,非认知能力具有持续上升的影响力,因为大部分“白领”的工作需要和人打交道。但进入高收入层次,无论男女,其非认知能力对工资收入的影响都会下降。

上述分析给我们提供了有益的启示:首先,对于个人来说,要充分认识到非认知能力对终身发展的重要性,并通过各种专业培训和活动不断提高自己的非认知能力,包括严谨性、顺同性、开放性、情绪稳定性、外向性,以获得更好的工作岗位和更高的工资收入。其次,对于学校而言,不仅要培养学生的专业技能,更要把培养和提高学生的非认知能力放在极其重要的位置上,可以尝试开设相关课程,帮助学生认识到非认知能力对自己终身发展的重要性。最后,政府要改革完善现有的教育体系,不仅要重视学生的认知能力培养,更要重视非认知能力的培养,要出台相关政策确保学生德智体美劳全面协调发展。政府还应该重视我国劳动力市场上可能存在的性别歧视问题,要引导用人单位构建合适公平的用人标准,帮助劳动者获得更高的劳动报酬,进一步促进我国劳动力市场的健康发展和经济的不断增长。