他山之石

——《翻译家的对话》为中国文学走出去带来的启示*

2020-07-15江苏师范大学张继光

江苏师范大学 张继光

提 要: 2010、2012、2014年8月,中国作家协会先后在北京举办了三次汉学家文学翻译国际研讨会,《翻译家的对话》(I、II、III)收录了会议的演讲稿。在这些会议上,汉学家、中国学者主要讨论了四个方面的议题: 中国文学海外传播现状、翻译过程、中外文学差异、针对中国文学走出去的建议。翻译家的对话为中国文学“走出去”过程中所涉及到的翻译选材、目标读者定位、翻译策略、译作传播等方面都有重要的启发价值。

1. 引言

中国文学、中国文化“走出去”是一项国家战略,这项实践已开展了数十年。这期间,国内不同政府部门、学术团体、高等院校给予高度重视,开展了大量学术研究。

中国作家协会于2010、2012、2014年在北京先后举办了三次汉学家文学翻译国际研讨会,与会的汉学家、翻译家、中国作家、学者围绕“中国当代文学作品的翻译——经验与建议”、“全球视角下的中国文学翻译”、“解读中国故事”等主题展开研讨。作家出版社于2011、2012、2015年分别收录了这三次会议的研讨成果,出版《翻译家的对话》(I、II、III)。罗季奥诺夫(Aleksei Rodionov)指出,“《翻译家的对话》是了解中国文学海外传播的最齐全、最权威的来源”(对话II,2012: 6)。我们以翻译的层面切入,认真研读、总结其中有代表性的观点,旨在为中国文学“走出去”的践行者、研究人员和相关部门提供借鉴和参考。

2. 中国文学海外传播现状

2.1 中国文学海外传播基本情况

与会的多名汉学家反映,中国文学作品尤其是现当代作品在海外出版的数量较少,读者接受情况不是很理想。白睿文(Michael Berry)坦言,莎翁和海明威在中国是家喻户晓的名字,“但在海外,尤其是美国,曹雪芹和鲁迅的名字还是相当陌生,这种巨大的文化失衡恐怕不是那么容易克服的”(对话II,119-120)。翻译作品在美国的文学市场占有非常小的比例,总数每年才达到百分之三左右。美国的大多数商业出版公司好像都已经认可了这种“美国人不看翻译小说”的现实。德国虽然是翻译大国和“翻译小说的天堂”,但是翻译小说中的70%是从英文翻译过来的,从亚洲语言翻译的文学作品很少,只占0.1%—0.5%之间。据郝慕天(Martina Ulrike Hasse)统计,2011年在德国新出版的华语作家作品仅11部。韩斌(Nicola Ann Harman)发现2002年英国仅出版了3部中文小说的英译本,到2013年虽然有所改观,在英美国家至少出版了23本中译英小说,但与西班牙语、法语同年分别译成英语的70本、88本小说相比,还是相差甚远。

国外读者对中国古代文学经典与现当代作品的态度和阅读期待不同。韩国的朴宰雨(Park Jae Woo)认为,在古代世界文学属于“文学强势国”之一的中国,现在却处于“文学弱势国”的地位。同样来自韩国的金顺珍(Kim Soon Jin)反映,韩国读者对中国古代作品熟悉,对现代作品感到陌生、不容易理解。读古典文学的时候,对“文学”的好奇心比对“中国”的好奇心更强;但是读中国现代小说时,对“中国”这个空间的好奇心比对“文学”的更强。来自捷克的李素(Zuzana Li)也表达过类似的困惑,“翻译中国文学,我们到底主要在翻译中国,还是在翻译文学?我们是否也有一点过于‘情迷中国’而忽略‘文学’?”(对话II,133)。国外不少读者和出版社把中国现当代文学作品作为了解中国社会的窗口,当作社会学材料,而不太注重其文学性。

不过,汉学家们也指出,随着中国经济影响力越来越大,国外报纸对中国的报道大幅增加,外国出版社和读者对中国的了解有所加深,他们对出版和阅读中国图书的兴趣也随之提高。莫言、余华、苏童等中国著名作家的作品,已经成为长期有销路的作品。

另外,中国政府实施的“中国图书对外推广计划”(2006)、“经典中国国际出版工程” (2009)、“丝路书香工程”(2014)等一系列举措,推动了中国文学的海外传播。中国图书以较大的步伐走向世界,1999年中国图书版权贸易引进与输出比为15∶1,2009、2010年分别为4∶1、3∶1,2015年已降为1.6∶1(刘彬,2016: 4)。“世界级出版传媒集团出版中国图书日益增多,花重金购买中国图书版权的不再是绝唱”(对话I,2011: 140)。

2.2 海外读者类型

国外出版社和译者非常重视读者的需求,采取读者导向的策略。葛浩文(Howard Goldblatt)就曾说过,“对于我来说,选择一部作品翻译前,首先要考虑美国读者是否有阅读兴趣,否则我付出的时间和精力都是无效的”(陈歆耕,2011: B2)。把鲁迅和张爱玲带进“企鹅经典”的英国著名汉学家蓝诗玲(Lovell Julia)在接受《外滩画报》采访时也坦言,“在翻译的时候都尽量考虑英国读者的接受度”(李梓新,2009: D08)。德国汉学家高立希(Ulrich Kautz)2014年在参加华东师范大学主办的“镜中之镜: 中国当代文学及其译介研讨会”上指出,他非常注重“普通读者”的理解能力,会根据需要对原作进行扩展或缩减(高立希,2015: 11)。在这三次汉学家会议上,多名参会人员讨论了他们心目中的读者意识。

林雅翎(Sylvie Gentil)在翻译过程中始终考虑三种不同类型的读者,并想办法满足他们的不同需求: 第一,关于中国历史与文化什么都不知道,也不觉得有必要多知道的法国人;针对这类读者,译者必须帮助他们看懂故事。第二,对中国历史文化感兴趣的读者,译者要给他们一定帮助,让他们看完以后能获得一定知识。第三,真正的“中国通”“汉学家”,译者也必须使他们满意,别让他们有批评的机会。

据阿齐兹(Abdel Aziz Hamdi)介绍,在埃及中国文学作品的读者很有限。他将这有限的读者分为三类: 1.因好奇而读中国文学作品的文学爱好者;2.对中国文化感兴趣的普通知识分子;3.不 懂中文但又需要了解、研究中国的学者,他们是中文著作阿译本的主要读者群。

娜佳(Nadiia Kirnosova)总结了在乌克兰翻译中国文学作品要考虑的三种读者的兴趣取向: 一般读者、汉学专家读者和文学专家读者。后两种读者希望通过译著了解中国文学或社会发展的过程,而第一类读者则希望译著的内容符合他的兴趣,给他带来阅读的愉悦感。在动笔翻译前事先考虑到各种读者的兴趣点,将为译著的商业价值奠定基础。

为了让译著能够顺利出版并赢得读者的青睐,译者需要考虑读者的期待视野问题。不同类型的读者阅读需求不同,译者在正式进入翻译过程之前应首先定位好译本目标读者,根据其知识储备、审美期待、需求情况采取不同的翻译策略,呈现不同类型的译本。

2.3 诺奖效应

参会的多名汉学家、学者提到了莫言获得诺贝尔文学奖对推动中国文学作品“走出去”所起到的重要作用。叶果夫(Igor Egorov)指出,“2012年10月以前,除了一些研究当代中国文学的汉学家以外,谁也不认识莫言。在他获得诺奖后,对他兴趣很大。他的第一部俄译《酒国》就在这时候面世了。大量的、各种各样的反响几乎爆棚了”(对话III,2015: 197)。贾平凹认为,“正是一批中国作家的作品被翻译出来,尤其是被翻译出去的莫言先生获得了诺贝尔文学奖后,使世界才了解和正在了解着中国文学”(对话III,24)。

除了获得诺奖的莫言以外,2016年获得国际安徒生奖的曹文轩,2015年和2016年因为科幻小说《三体》、《北京折叠》而先后斩获雨果奖的刘慈欣及郝景芳,这些获得国际大奖的作家都受到国际社会的高度关注,他们的作品在西方成为畅销品。

2.4 外国读者喜欢的作品类型

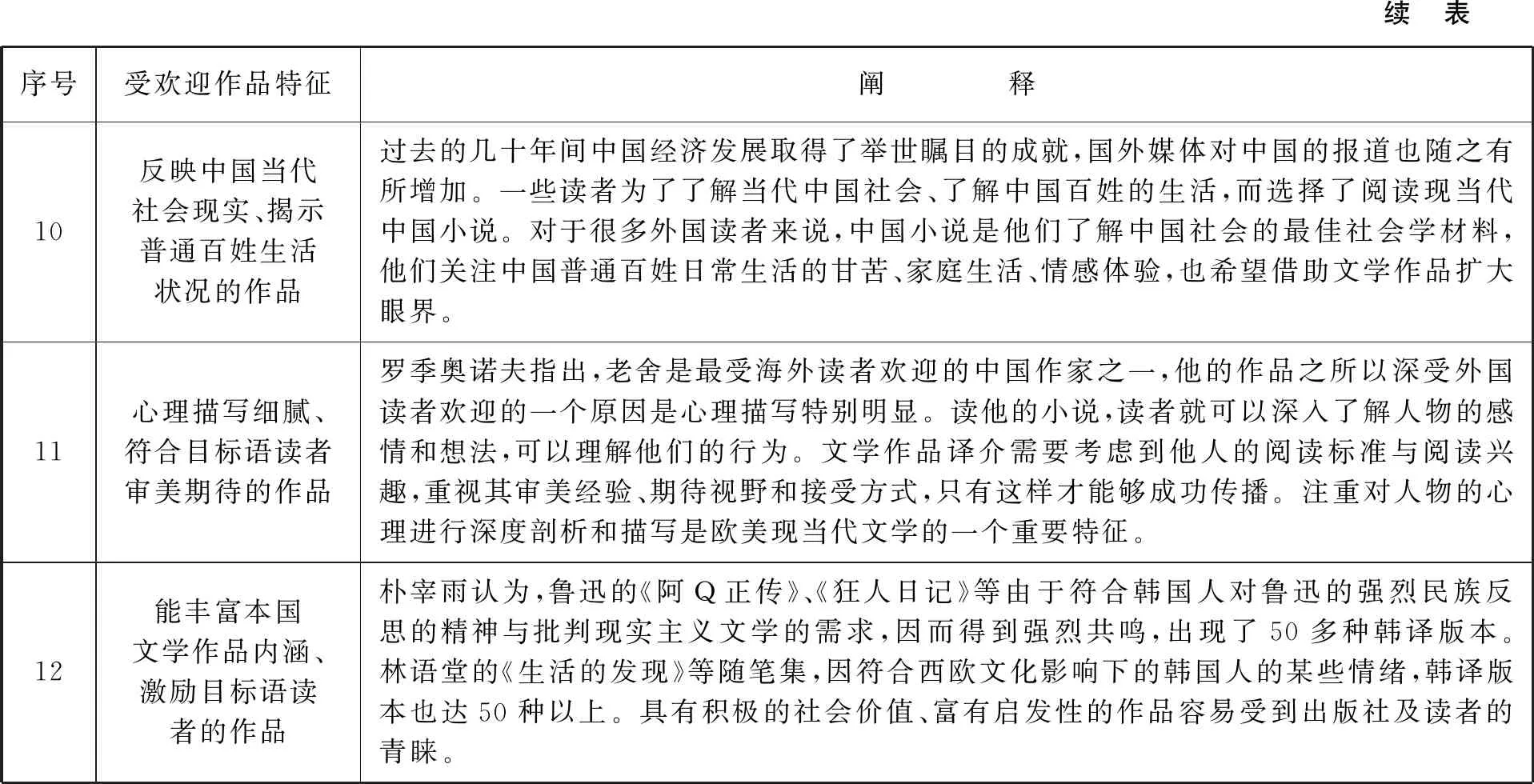

在这三次汉学家会议上,多名汉学家谈及受本国读者欢迎的中国文学作品类型。饭塚容(Lizuka Yutori)介绍了近20年在日本中国文学作品出版的四种倾向;俄罗斯的罗子毅(Roman Shapiro)总结了在西方销售前景好的中国图书应该满足的三个条件;阿齐兹、朴宰雨等人也分别剖析了本国读者所喜欢的中国作品类型情况。根据这些汉学家的介绍,我们汇总了外国读者喜欢的中国作品所具备的12类特征,见表1.。

表1.外国读者喜欢的中国作品类型

续 表序号受欢迎作品特征阐 释10反映中国当代社会现实、揭示普通百姓生活状况的作品过去的几十年间中国经济发展取得了举世瞩目的成就,国外媒体对中国的报道也随之有所增加。一些读者为了了解当代中国社会、了解中国百姓的生活,而选择了阅读现当代中国小说。对于很多外国读者来说,中国小说是他们了解中国社会的最佳社会学材料,他们关注中国普通百姓日常生活的甘苦、家庭生活、情感体验,也希望借助文学作品扩大眼界。11心理描写细腻、符合目标语读者审美期待的作品罗季奥诺夫指出,老舍是最受海外读者欢迎的中国作家之一,他的作品之所以深受外国读者欢迎的一个原因是心理描写特别明显。读他的小说,读者就可以深入了解人物的感情和想法,可以理解他们的行为。文学作品译介需要考虑到他人的阅读标准与阅读兴趣,重视其审美经验、期待视野和接受方式,只有这样才能够成功传播。注重对人物的心理进行深度剖析和描写是欧美现当代文学的一个重要特征。12能丰富本国文学作品内涵、激励目标语读者的作品朴宰雨认为,鲁迅的《阿Q正传》、《狂人日记》等由于符合韩国人对鲁迅的强烈民族反思的精神与批判现实主义文学的需求,因而得到强烈共鸣,出现了50多种韩译版本。林语堂的《生活的发现》等随笔集,因符合西欧文化影响下的韩国人的某些情绪,韩译版本也达50种以上。具有积极的社会价值、富有启发性的作品容易受到出版社及读者的青睐。

3. 翻译过程

这三次参会的汉学家大多数都有丰硕的翻译成果,经验丰富。他们分享了各自国家翻译出版的基本流程,并交流了翻译过程中遇到的困难、翻译心得等与翻译相关的问题。

3.1 翻译的直接性

翻译的直接性,是指译者在翻译选材上从原著直接译出或是从第三种语言译本间接译出。德国、荷兰、意大利、匈牙利、俄罗斯、瑞典等国的汉学家、翻译家均指出,长久以来中国文学作品一般都从英语、法语等主要的西方语言转译过来。

郝慕天发现德国有些出版社喜欢选择翻译成英文的中国小说,把已经在美国市场卖的不错的书从英文翻译成德文。陈安娜(Anna Gustafsson Chen)介绍了中文长篇小说有瑞典译本的通常程序是: 先出版中文作品,过几年出英文版,再过几年才会出瑞典文版。林恪(M.A.Leenhouts)指出,荷兰读者在很长时间里只能读从法、德、英等主要西方语言转译过来的中国文学作品,但这些简译和自由修改的作品很难成为文学经典。现在虽然直接从中文翻译的译本逐渐增加,但转译的现象仍然存在。

外国出版社为何选择出版从英语等语言转译而来的中国作品而不是直接从中文翻译呢?原因主要有三: 第一,绝大多数出版社的编辑不懂中文,他们无法判断作品好坏,担心出版风险;第二,从中文到英语应克服的文化障碍已经得到解决,出版社可以加快图书的翻译、出版;第三,直接从中文翻译,译者难找,而且成本更高。

虽然经第三方语言转译有其必要性和必然性,但是存在的问题也不容忽视。不同国家读者的文学“口味”不同,德国读者或瑞典读者不一定喜欢美国读者喜欢的书。除此以外,转译过来的作品经过多次删改,质量难以保证,译作很难成为文学经典;而且在转译过程中可能存在双重误译。经过转译,读者无法欣赏到原作的真实面目。

3.2 翻译过程中遇到的困难及解决办法

语言是文化的载体。由于中外尤其是中国与西方国家的文化差异太大,而西方读者对中国的文化、社会了解太少,译者在如何忠实再现原文信息,同时又要保证译文可读性方面遇到了各种各样的困难。

白睿文认为,对译者来说最具挑战性的题材可能是幽默。因为每个民族的幽默感不一样,直译中文原文的幽默语段,美国读者可能无法领悟译文中的幽默,这就使得原文的韵味大大受损。为此他决定采用“等效翻译”的策略,即原文读者哭笑的地方,译文读者也应有相同(或类似)的感受,他并不拘泥于原文的语言形式。白睿文还发现,处理汉语时态也是一大难点。西方语言中,时态已经内化,成为不可忽略的因素,但是汉语主要依靠上下文和虚词来决定时态。汉语的时态非常灵活,可以很自然地从一种含蓄的现在时转换到含蓄的过去时而不干扰阅读,但在英文及其它西方语言这种时态的跳跃会对读者产生非常大的挑战。白睿文决定不管原文的时态是否经常改变,译文都要使用一个固定的时态。

由于中外社会、文化的巨大差异,中文原作中很多对于中国读者来说属于常识性的东西外国读者却根本不知道,这必然影响他们理解作品。为了帮助外国读者准确解读原作,译者不仅要翻译文本,更要翻译文化,增添背景知识介绍,这就涉及到使用注释及解释性语言。阿瑟·韦利在其英译的《道德经》正文内外添加大量内容丰富的副文本,“力图使译文读者在源语的历史文化坐标中理解原作”(吴冰、朱健平,2019: 92)。

是否使用注释以及如何使用注释,是汉学家们讨论的一个焦点话题。有些翻译家认为应该尽量避免使用脚注等注释,意大利的傅雪莲(Silvia Pozzi)甚至提出“附注就证明译者的失败”(对话III,2015: 86),不到迫不得已就不用注释。美国的白亚仁(Allan Hepburn Barr)表示,西方读者虽然对一些中国文化专有词汇很陌生,但是他们的确需要了解的话,可以自行上网查阅,不需要译者添加过长的注释解释。澳大利亚著名汉学家杜博妮(Bonnie S.McDougall)在访谈中也指出,译者要“信任读者,避免过度翻译”,翻译时应遵循“快乐原则”(Pleasure Principle),给大众读者带来阅读乐趣(李翼,2017: 97)。蓝诗玲(2009)在《鲁迅小说全集》英译本的《译者札记》中提到,在翻译过程中应避免大量使用脚注、尾注,这样能够更好地忠实再现原文读者的阅读体验。如果频繁使用注释会干扰、影响读者对小说情节的理解和欣赏。然而,来自俄罗斯、匈牙利、法国等多个国家的参会专家指出,尽管本国出版社不愿意在译著中添加注释信息,但为了克服巨大文化差异、帮助读者更好的理解原文,他们都设法说服出版社,在译本中采用脚注、尾注、前言、后记、文内插入解释句、书后附名单等各种形式的注释信息。阿齐兹介绍了在他翻译的《茶馆》中,剧本正文翻译123页,前言却用了135页的篇幅介绍人物、历史背景等相关知识。该译本出版后,受到读者的热烈欢迎,并多次再版。叶果夫在其翻译的莫言三部作品里均添加了两三百个脚注,使得译本俨然成为“中国风俗习惯手册”,也大受欢迎。

在对读者干扰程度方面,尾注相对来说比脚注干扰要小,因此,蓝诗玲等英美译者在不得不使用注释时,一般更倾向于使用尾注。在西方出版界,“透明的翻译”即归化式译法是主流,译者们一般追求通顺、流畅的译文,对于需要解释的内容,往往直接在文中插入解释性成分,与正文浑然一体,增强了行文的连贯性,不影响读者的阅读体验。加拿大汉学家杜迈克(Michael S.Duke)在《大红灯笼高高挂》英译本序言中指出,对于文中需要增补的内容,他尽量选择解释性的语言,而不是采用脚注,这是因为“解释性的语言可以融入译文,从而保持译文结构的完整性和整体的流畅度”(朱振武、王颖,2016: 25)。

另外,是否加注与文本类型密切相关: 可读性很强的译本加注会损害译作的流畅性,不宜使用过多注释;而经典作品,文化知识内涵丰富的作品适宜采用学术翻译方法,添加注解,帮助读者弥补相关知识。

4. 中外文学差异

汉学家与中国作家、学者还探讨了中外文学的差异,从宏观结构到微观的词汇使用,从写作技法到语言使用习惯的不同等各方面进行了剖析。汉学家们从自身的文学传统出发,指出了中国文学存在的不足。

4.1 生理描写与心理描写

在生理、心理描写方面,中外文学侧重点不同。中国作家重点描述肢体动作、生理反应,中文读者可以理解其内涵意义,知道它们是为了烘托某种感觉,肢体实写、感觉虚写;而西方注重情感、心理的细化描写,不注重生理描写。

韩斌发现,描写身体及其功能时,中英文的表达在文化上有很多很有意思的差异。中文小说非常注重情感的外在、肢体表达,如果直译的话,听上去会非常奇怪。译者不但要理解两个文化之间的不同之处,而且必须要找到合适的方法去翻译。例如,“她的脸发绿,他的脸发灰”,如果直译成英文,对英语读者来说并不意味着什么。

在西方读者看来,中国小说存在的一个重要问题就是缺乏心理描写的深度。葛浩文就曾说过,中国作家“想叙述发生了什么”,“而并不想叙述为什么发生此事”。这种做法其实可以回溯到中国小说的传统,它是把重点放在人物与其社会背景之间的关系上,而不注重人物的内心世界的状态(对话I,2011: 97)。而西方文学中的心理描写却源远流长。丹麦文学史家勃兰兑斯认为,“文学史,就其最深刻的意义来说,是一种心理学,研究人的灵魂,是灵魂的历史”(转引自于胜民,1994: 99)。从古希腊文学对男女主人公爱情心理的描写,发展到现代派文学的意识流小说和“潜对话”小说,西方作家一直注重对小说人物的心理刻画。

4.2 人物描写

多位汉学家、中国作家谈到了中外文学作品中人物描写的不同之处。徐则臣说“西方作家提供栩栩如生的人物描写,而中国作家只勾勒几笔,以此引人想像细节,恰如一幅风景画”(对话II,2012: 34)。这形象地点明了中外作品中人物描写方面的差异,中文小说在人物刻画方面不如西方小说那样深刻、细致。西方读者普遍反映中国小说中人物众多,使人分心,而且西方读者不熟悉中文姓名的拼写,容易弄混淆。

葛浩文认为中国当代文学创作存在的一个问题是: 小说人物缺少深度。“中国小说创作有着以故事和行动来推动叙述的倾向,但对人物心灵的探索却很少。把人物写得跃然纸上,使人物的形象烙印在读者的记忆里,这当然是不容易做的,但这却是西方敏感的读者评价小说好坏的一个重要标准”(陈熙涵,2014: 9)。

4.3 时间与空间

英语等西方语言对时间更为重视,而中文的空间意识更强。中文在时间描写方面的用词比较模糊,而西方语言通过动词变位可以更加精确地描述时间。汉语里面,常用“要、了、过”这类字来表达大概的时间,过去、现在、将来有的时候都混在一起。中文里模糊的时间概念在译成西方语言时需要更清楚地表达出来,另外,事件发生的顺序有时在两种语言中并不相同。译者必须调整语序,这样才可以让译文通顺流畅。

菲萨克(Taciana Fisac)指出,汉语的方位词、处所词与趋向补语特别丰富。西班牙学生较难理解“里、上、下”等空间词汇的使用,他们觉得这些词是多余的。有时候译者想尽可能表达这些与空间有关的词,但是所呈现出的西班牙语会给读者很不自然的感觉。

4.4 重复

重复是独特的叙事方法,但中西方文学作品对待重复的态度迥异。汉语作品中经常利用重复进行上下文衔接、连贯,突出主题,而在英语等西方语言中重复一般是冗余的,非常不受欢迎。

阿齐兹指出,在阿拉伯语中反复使用同一个词,是会“让读者难以接受的,同时也会降低作品的艺术价值和可读性。所以,在这种情况下,我会用多个近义词来替换相同的一个词或一句话”(对话III,2015: 43)。葛浩文在接受《南方周末》记者采访时曾说过,“其实,他(莫言)的小说里多有重复的地方,出版社经常跟我说,要删掉,我们不能让美国读者以为这是个不懂得写作的人写的书”(赋格、张英,2008: 22)。蓝诗玲在翻译《鲁迅小说全集》时发现,鲁迅经常、故意地使用重复。她指出,“如果将这些重复准确地译出,在英语读者看来,既不舒服,又不高雅,所以有时候我会对此做出一些变换”。例如,《故乡》中“故乡”一词反复出现,蓝诗玲并没有将它千篇一律地译成“hometown”,而是变换使用“home”、“the place”、“my destiny”等,以多变的语言来应对中文原文中的重复,迎合了西方读者的审美需求和阅读期待(赵薇,2016: 17)。

重复用词不符合西方读者的阅读习惯,会抹灭读者的阅读兴趣,因此译者一般都会进行删减、改写或者变换表达方式。

4.5 叙述结构

林恪在阅读西方文学评论时发现,西方读者对翻译成外语的中国小说一般有两种负面评论,反映最多的就是中国小说往往缺乏一条引人入胜的情节主线。杰斯·罗在评论余华的《兄弟》时说:“小说插曲式的结构以及明显的夸张手法与真诚的写实、粗俗与尖锐讽刺相结合,这一切都根植于《西游记》等中国古典小说,这些小说在东亚为人熟知,而在西方却鲜为人知。”《旧金山纪事报》评论毕飞宇的《玉米》:“在结构上有问题……这本书读起来像是没有完成”(对话II,2012: 32)。

上述种种评论都可以追溯到中国小说的传统: 无情节主线的小说构建是中国传统章回小说的典型特征。正是因为西方读者不是很习惯中文小说的叙述结构,所以在翻译过程中,编辑经常建议译者对中文小说的结构进行大幅度修改,以迎合西方读者的阅读期待。

5.建议

针对中国文学传播过程中遇到的问题和困难,汉学家、中国的专家、学者提供了多条宝贵建议,希望推动中国文学更好地“走出去”。

5.1 多方合作、协同作战

阿齐兹结合翻译过程中遇到的困难,提出应实行三方合作: 外国译协与中国作协、中国作家与外国译者、中国译者与外国译者。中国作协推荐优秀作品,外国译协挑选合适译者翻译;建立中国作家与外国译者之间的信任和合作关系;精通目标语的中国译者与精通汉语的外国译者合作,取长补短。

李莎建议作家、国家、翻译家三家合一,分工合作。作家的使命是创作世界文学,国家的义务是开辟传播渠道,翻译家的帮助主要表现于无形的存在。李莎认为三家共同努力,能够有效地推动中国文化的全球性传播。

桑禀华(Sabina Knight)讨论了帮助中国文学走向世界的三大推动力: 学术界、文坛和学校。她认为需要采取措施,鼓励评论家关注中国文学,以提高中国文学在学术界的地位;要争取把优秀的中国短篇小说在像《纽约客》这样的精英杂志发表,以吸引普通读者对中国文学的关注;除此以外,还应争取扩大中国文学在大学课程的地位,并想办法渗入到高中的课程。

中国文学走出去需要政府、译者、作家、出版社的共同努力,形成市场合力。政府可以通过设置翻译奖项、提供出版经费资助等措施,为文学走出去提供一些服务和便利。译者最好采用中外译者合作的模式,一方面保证对原文的准确理解,另一方面可以保证译语表达的地道性,符合当地的文化和目标语读者的阅读习惯。中国作家不仅仅需要产出高质量的文学作品,还需要亲自走出去,参与海外推广。中国作家如果能够直接到国外进行文学交流活动,推介自己的作品,将会赢得更多的海外读者。另外,中国文学走出去离不开中国出版社的营销推介工作。出版社可以通过参加国际书展等形式,积极推介中文图书,并且这些图书的内容简介和目录应该先翻译成英语,以吸引外国出版社的关注。

5.2 影视开路、小说跟随

电影的影响力巨大,受众很多,电影的原作一般都比较畅销。因此,可以让影视在前面开路,小说在后边跟随,更好地激发西方读者的兴趣和注意。李莎建议应该成立由作家、翻译家和电影制作者共同参与运作的影视工作室,工作室应该得到政府的资助与扶持。工作室的主要任务是精心制作电影剧本,然后提供给国内外影坛。

电影剧本既要突出民族特色,又要有较高的艺术价值,同时还要吸取国际先进经验和技巧,增强其商业竞争力。电影如果受到外国观众的欢迎,电影剧本所依据的小说作品输出的可能性也大大增加。

5.3 寻求经纪人的帮助

为什么中文作品很少被译介到西方?吴伟认为一个重要的原因是中国作家缺乏经纪人,特别是海外版权的代理人。吴伟指出,要打进欧美市场需要被认知的过程,这就需要我们的宣传推广,经纪人是最好的媒人。面对陌生而广大的海外市场,中国作家需要了解国外市场需求并具有丰富的作品推广经验的专业经纪人。

由于专业经纪人的缺位,才使得中国作家潜在的市场号召力及其作品的附加值没有得到有效挖掘。得到经纪人的帮助,作品才能在欧美市场更好的流通与传播。麦家的小说《解密》在2014年的海外图书市场所刮起的“麦旋风”,就与其版权经纪人谭光磊的成功运作密不可分。2009年在美国翻译出版的7本中文小说中有4部由美国大型出版集团发行,它们也得益于美国的文学经纪人;另外3部缺乏经纪人的作品由大学出版社发行,市场上能见度低,销售也难与主流出版社竞争。

6. 结语

《翻译家的对话》(I、II、III)为我们提供了有关中国文学“走出去”现状的第一手资料,汉学家们讨论了受欢迎的中国文学作品类型、分享了在翻译过程中的得失与经验感受。他们还探讨了中国文学与西方文学的不同,分析了中国文学海外传播过程中遇到的种种困难,并积极出谋献策,为中国文学、中国文化更加顺畅地“走出去”提供了宝贵的建议。

“走出去”是一项综合工程,需要国家、作家、翻译家、出版社多方合力,相互配合。“走出去”的效果如何,与译入语国家的地缘政治条件、接受环境密切相关。虽然中国文学“走出去”还存在各种各样的问题与困难,西方读者对中国文学还存在偏见和误解,但随着中外文化交流的不断加深,西方读者逐渐了解中国,进而慢慢学会欣赏和喜欢中国文学。中国文学“走出去”不是一朝一夕就能完成的工程,而是一个细水长流、“润物细无声”的过程。“走出去”必须考虑目标语读者的知识储备、阅读期待、市场需求,有针对性地推出难度适中、读者易于接受的作品。

陈平原(2011: 66)提醒学界,中国学术“走出去”不能够“为国际化而国际化”,那样会丧失自己的主体性;关键是要“练好内功,努力提升整体的学术水平……等到出现大批既有国际视野也有本土情怀的著作,那时候,中国学术之国际化,将是水到渠成”。同理,中国文学走出去,首先需要作家创作出质量上乘的作品,“必然而且应该有本国的影子、文化背景,但应该用国际的方式去表达”(顾彬语,程也、张丽丽,2013: 38)。其次,中国文学“走出去”需要考虑“走出去”所处的阶段性和历史性,并采用相应的翻译方法和传播手段。歌德总结了翻译文学进入译入语文化的三个阶段: 让翻译作品披上译入语文化外衣的起始阶段、吸收源文本思想将其伪装为译入语思想加以传播的渐进阶段、译文与原文完全一致的全译阶段(Robinson, 1997: 222-224)。这三个阶段所对应的归化、异化等翻译方法其实是可以共存互补的。不过,通常来说,外国文学的输入都会经历一个从归化到异化的过程,异质程度会逐步增加,正如张春柏(2015: 13)所言,“随着日益频繁的中西文化交流,对许多以前通常意译的中国文化负载词,西方读者现在已经比较能够接受直译,甚至音译的译文了”。中国文学“走出去”需要考虑目标语读者的需求及出版市场的动态发展情况,以受众为中心,专业读者和大众读者并重,要契合西方读者的审美偏好和阅读习惯,并采取相应的译介策略和方法。