新媒体环境下大学生数字身份对外语学习的影响*

2020-07-15东北大学秦皇岛分校惠良虹邢台职业技术学院李晓燕

东北大学秦皇岛分校 惠良虹 邢台职业技术学院 程 赟 李晓燕

提 要: 本文旨在研究新媒体环境下中国大学生数字身份对其外语学习的影响机制并提出相应的教育建议。采用问卷方式对398名大学生进行了调查。结果显示: 1) 中国大学生的数字身份包括“友谊信息驱动”、“新媒体素养”、“网络公共文化”、“兴趣驱动”四个因子;2) “友谊信息驱动”是影响大学生数字身份最重要的因子;3) “新媒体素养”对“新媒体外语学习”产生直接显著的影响;4) 大学生利用新媒体进行外语学习的深度和广度仍然有待拓展。

1. 引言

2. 数字身份及新媒体外语学习概述

1) 数字身份

目前学界对于数字身份(digital identity)的定义主要分成两大流派。我们将其称为技术派和文化派。技术派学者认为数字身份即公民个人自然属性以及相关社会身份信息在政府或职能部门的电子记录(Sullivan, 2016;谢刚等,2015)。例如: 性别、年龄、职业等。文化派学者认为数字身份是个体在网络参与过程所展示出的自我形象。Gee(2000)认为身份即个人在社会中的表现,个体通过参与特定活动或社会生活会建构相应的身份特征。因此数字身份是个体在网络环境下所展现出来的个人形象。boyd & Ellison(2008)认为个体通过参与网络社区活动建构自己的数字身份,包括: 形象以及友谊管理、网络参与结构和线上线下沟通。本文属于文化派范畴的数字身份研究。

被称为“数字土著(Digital Natives)”的青年大学生群体一直是新媒体使用的主力军。Itoetal.(2010: 2)进行的“数字时代的年轻人”项目帮助我们了解了美国青少年的数字身份,让我们能够将年轻人的数字身份进行归类并对关键概念进行定义。这一概念模型可以用来比较不同文化中学习者数字身份的异同。Itoetal.(2010: 14) 认为数字身份包括四个方面: 新媒体参与类型、网络公共文化、基于同辈人的学习以及新媒体素养。

其中参与类型指的是青年人使用新媒体的动机,他们使用新媒体的方式能够体现其身份和社会交往(Itoetal.,2010: 15)。年轻人在新媒体使用过程中呈现出了独特的社会、文化和技术特点。他们认为青年人的新媒体参与可以被分为两类: 友谊驱动的参与模式和兴趣驱动的参与模式。“友谊驱动(friendship-driven)”指的是年轻人使用新媒体和家人朋友保持联系。“兴趣驱动(interest-driven)”是指年轻人的网络活动超越了其真实世界中的活动内容,主要与自身的兴趣相关,而兴趣驱动代表更深层次的网络参与类型。

网络公共文化是年轻人在参与网络社交生活,分享和学习知识过程中形成的独特文化,对其数字身份的形成产生重要影响。Itoetal.(2010: 19) 认为网络公共文化对于青年人来说主要体现在网络信息的便捷和可靠性。年轻人通过互联网可以和更广阔空间中的人群进行交流,这种跨地域、跨国界、跨文化的交流把整个世界有机的融为一体。在这一过程中会形成有别于真实生活的数字身份。

在不同的电场E、激励振幅A和ω的实验条件下,测取减振前后加速度传感器的实验数据,在对数据处理时发现同等激励、不同场强下其减振前的加速度和力的变化基本保持不变,而减振前后的加速度降幅在不同场强下变化明显。用动态分析仪对同等激励条件下减振后的加速度曲线进行峰值平均值分析,将三种不同场强下的实验数据绘制在同一曲线图5上。

基于同辈人的学习主要指年轻人基于共同的兴趣从同龄人那里学到的网络社会规范以及自己感兴趣的知识。这种学习是非正式的、课外的、互动的。在这一过程中他们既能够获得知识也会输出知识,年轻人甚至可以在某一特定的网络社区扮演“专家”的角色(Itoetal., 2010: 167),而这一身份往往是其现实生活中很难实现的。

新媒体素养是指年轻人在新媒体使用过程中对于媒体材料的理解、使用和掌握能力。包括: 创建、编辑网页的技能、使用特定网络语言的技能、网络展示能力以及数字媒体传播能力等(Itoetal., 2010: 23)。年轻人的新媒体素养会受到其网络参与类型的影响。通常认为兴趣驱动的网络活动能够迅速提升青年人的新媒体技能。

Ito等人的概念框架已经被广泛应用于教育技术领域的研究(Campbelletal., 2010;Davies, 2011)。还有研究使用该框架探讨年轻人的网络参与(Ahn,2011; Kahneetal.,2012)。然而,之前的新媒体数字身份研究主要采取质性的研究方法。目前只有Lee & Kim (2014)的研究是量化的。可见,当前很少研究通过量化的调查数据来描述某一群体的数字身份。而且Lee & Kim(2014)的研究只是对调查结果进行描述性的结果汇报,并没有探讨年轻人的数字身份对于其外语学习的影响机制。

2) 新媒体环境下的外语学习

网络新媒体的使用不仅仅改变了年轻人的沟通、娱乐方式,而且在一定程度上也影响到了其外语学习。近年来,国外学者已经尝试将新媒体引入外语教学。例如Terhune (2016)介绍了一项基于Skype的英语口语学习模式,并针对项目中出现的问题提出改进意见。Al Khateeb & Wright (2013) 介绍了基于Wiki的网络合作式英语写作学习对于促进初学者英语学习的功效。Laireetal.(2012) 介绍了基于Storify的写作教学对于促进学生写作参与和写作表现方面的研究。Pringprom(2011)设计了一款英语教学资源网站并且在英语学习者和英语老师中展开试用,取得了很好的反馈。

国内学者也相应开展了新媒体在外语教学中的应用研究。例如: 常承阳、杨芳(2014)探讨了基于微博的英语写作学习模式。惠良虹等(2019)针对移动学习模式下的外语学习动机调控进行了实证调查。王奕凯、刘兵(2019)探讨了学术英语的线上线下混合教学模式的有效性。朱晔(2015)讨论了社交媒体在我国大学英语教学中的应用方式。邵晓霞(2017)探讨了数字化环境下英语课堂教学变革。庄瑜、叶青(2017)描绘了外语类大学生的网络文化生活图景,提出了外语教学中的引导策略。

这些研究发现,总体而言新媒体对于外语学习具有较好的促进作用,能够提升学生在课程学习过程中的合作和社会交往。新媒体的使用能够有效地激发学生对于学习内容的兴趣。但是这些研究大多探索的是有教师指导的课堂正式学习。目前很少有研究探讨中国大学生在自发的新媒体使用中数字身份是怎样的,以及数字身份如何影响其外语学习,而这正是本文所要研究的问题。

3. 研究设计

1) 研究问题

本研究根据Ito等人提出的数字身份框架,借鉴Lee & Kim(2014)的调查问卷,调查新媒体环境下当代大学生数字身份及新媒体外语学习情况。本研究主要回答以下两个问题:

(1) 中国大学生的数字身份由哪些维度构成?

(2) 数字身份的各个因子是如何影响中国大学生的新媒体外语学习的?

2) 研究对象

本研究在北京、河北、吉林的三所高校进行,共发放调查问卷450份,回收有效问卷398份,有效率88.4%,其中男生206人,占51.8%,女生178人,占44.7%,未报告性别人数14人,占3.5%。其中理工类专业占55.3%,经管类专业占20.9%,语言类专业(包括英语和日语)占17.8%,6%未报告专业。

3) 研究工具

本研究问卷包含三部分: 第一部分是被调查对象的身份背景信息,以及他们的网络活动概貌。第二部分主要调查参与者的社交媒体使用,第三部分主要调查大学生的数字身份和新媒体生态环境下的外语学习。前两部分的调查内容包含单选和多选题,侧重了解被调查对象的数字生活方式和行为,主要是描述性的。第三部分采用李克特5级量表,该量表在Lee和Kim的研究中,问卷的总体Cronbach α信度系数为0.71。本研究中问卷的总体Cronbach α系数为0.9,说明问卷有较好的内部一致性。本文主要汇报第三部分量表的研究结果。本研究中的部分描述性结果已另文汇报(惠良虹、阴艳,2017)。

4. 研究结果与讨论

1) 探索性因子分析

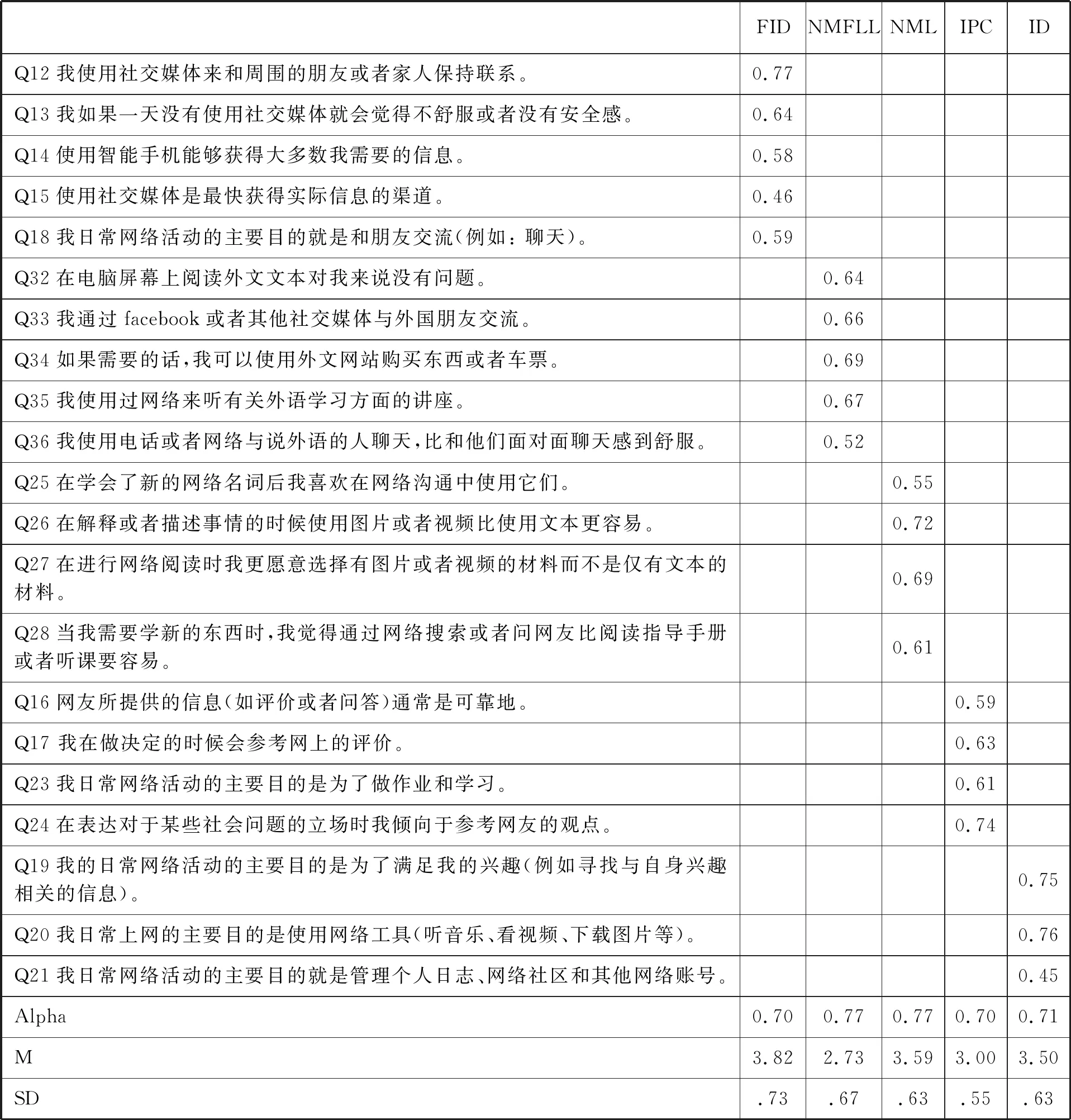

首先使用SPSS17.0对问卷进行探索性因子分析和描述性统计分析,采用主成分分析法和方差最大旋转法进行正交旋转,通过三次因子分析结果发现,Q22、Q29、Q30、 Q31不符合因子提取的要求,比如因子载荷小于0.4,或者同一个因子包含的项目数小于3,因此将这四个题项删除。最终因子分析结果KMO=0.815,Bartlett球形检验结果显著(近似卡方值为1591.345,自由度为210,p=.000<.05)表明样本大小符合要求,数据适合做因子分析。共提取五个因子,其特征值均大于1.0,累计方差贡献率为50.1%。表1显示了各描述项的因子载荷。

表1.探索性因子分析结果

注: FID= Friendship Information-driven, 友谊信息驱动;NMFLL=New Media Foreign Language Learning, 新媒体外语学习;NML=New Media Literacy,新媒体素养;IPC=Internet Public Culture,网络公共文化;ID=Interest-driven, 兴趣驱动

为了回答问题1,本研究采用探索性因子分析,共提取五个因子,分别为“友谊信息驱动”、“新媒体外语学习”、“新媒体素养”、“网络公共文化”以及“兴趣驱动”。

其中“友谊信息驱动”是指被调查对象使用新媒体的目的为与家人、朋友保持联系,以及获取信息。该因子既包含了“友谊驱动”的成分同时也包含了Lee & Kim(2014)研究中隶属于“网络公共文化”的一些题项,这些题目与“友谊驱动”在本研究中聚合在同一因子,体现了中国大学生的网络参与是友谊驱动与信息驱动共同构成的。中国大学生的网络参与类型主要呈现出友谊和信息的双因素驱动型,因此该因子被命名为“友谊信息驱动”这是本研究的主要发现之一。描述性统计结果显示,“友谊信息驱动”均值最高(M=3.82,SD=.73)。可见中国大学生的新媒体网络参与主要目的: 一方面是为了保持与朋友亲人的联系;另一方面是为了获取更多信息。

“新媒体外语学习”主要指大学生使用新媒体来从事与外语相关的活动,既体现了其新媒体外语应用能力,也体现了中国大学生的新媒体外语学习现状。该因子的题项归属与Lee & Kim(2014)的概念维度一致。在各个因子中“新媒体外语学习”的均值最低(M=2.73,SD=0.67),可见中国大学生丰富的新媒体参与并没有完全转化成其新媒体外语学习。可能的原因是: 一方面,大学生主要将新媒体使用看成是休闲娱乐的方式,将新媒体视为学习手段的意识不强。另一方面,中国大学生的外语学习大多是在传统的课堂完成的,他们对于新媒体环境下的外语学习的渠道和资源了解有限,尚未形成利用新媒体进行外语学习的习惯。

“新媒体素养”侧重描述大学生对新媒体信息的分析、理解、使用能力。本研究中的“新媒体素养”因子既包含了Lee & Kim(2014)研究中新媒体素养的题项,也包含了部分“网络公共文化”题项。通过分析该因子中的各个题项,我们发现该因子的题目共同反映了中国大学生在新媒体环境下吸收、习得知识的能力,因此被命名为“新媒体素养”较恰当。“新媒体素养”均值也较高(M=3.59,SD=0.63),这显示出当代大学生享受着丰富的数字生态资源,他们的成长过程伴随着互联网,新媒体科技的飞速发展,新媒体使用已经渗透到他们生活的方方面面,新媒体使用技能已经成为他们学习、生活中必不可缺的一部分。

“网络公共文化”主要指大学生对于网络信息和网络文化的信任程度。该因子的题项归属与Lee & Kim(2014)的划分基本一致,只有Q23(我日常网络活动的主要目的是为了做作业和学习)在Lee & Kim(2014)的研究中隶属于“兴趣驱动”,但是该题项在本研究中隶属于“网络公共文化”因子,说明借助互联网来完成作业和学习体现了中国大学生对于网络信息的信任度,以及对于网络公共文化的认可,因此本研究中该题项聚合在“网络公共文化”因子上。“网络公共文化”均值处于中等水平(M=3.00, SD=0.55),说明他们对于网络信息的可靠性持比较谨慎的态度,能够对网络信息的真实性和权威性做出比较客观的评价。

“兴趣驱动”主要指被调查对象从事的以兴趣为主要动力的网络行为,该因子题项与前人研究结论比较一致,通常认为“兴趣驱动”往往体现了较深入的网络参与行为。“兴趣驱动”的均值也较高(M=3.50, SD=0.63),可见中国大学生的新媒体使用也在很大程度上受到兴趣驱动因素的影响。但是总体而言,中国大学生的网络参与以友谊信息驱动为主,友谊信息驱动是他们新媒体使用的最初动因,但是随着网络使用频率的增加,以及网络活动的拓展,他们的参与类型也会逐渐从“友谊信息驱动”向“兴趣驱动”过度,从而体现出一种深层次的网络参与。本研究中所有描述项的因子载荷在0.45—0.76之间,说明本研究包含了以上五个维度的概念。

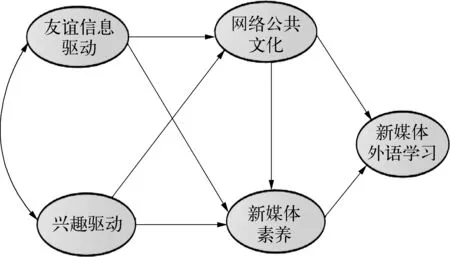

2) 结构方程模型

针对问题2,根据相关理论和Lee & Kim(2014)的研究,使用Amos18.0对各个变量关系进行结构建模。我们认为“友谊信息驱动”与“兴趣驱动”两种参与类型显著相关;“友谊信息驱动”与“兴趣驱动”分别对大学生的“网络公共文化”产生显著的影响;此外,“友谊信息驱动”与“兴趣驱动”还直接显著影响大学生的“新媒体素养”,并通过“网络公共文化”间接影响“新媒体素养”;“网络公共文化”对“新媒体外语学习”产生直接和间接影响;“新媒体素养”对于“新媒体外语学习”产生直接显著影响。具体假设关系图见图1。

图1.数字身份各因子对新媒体外语学习影响的假设关系图

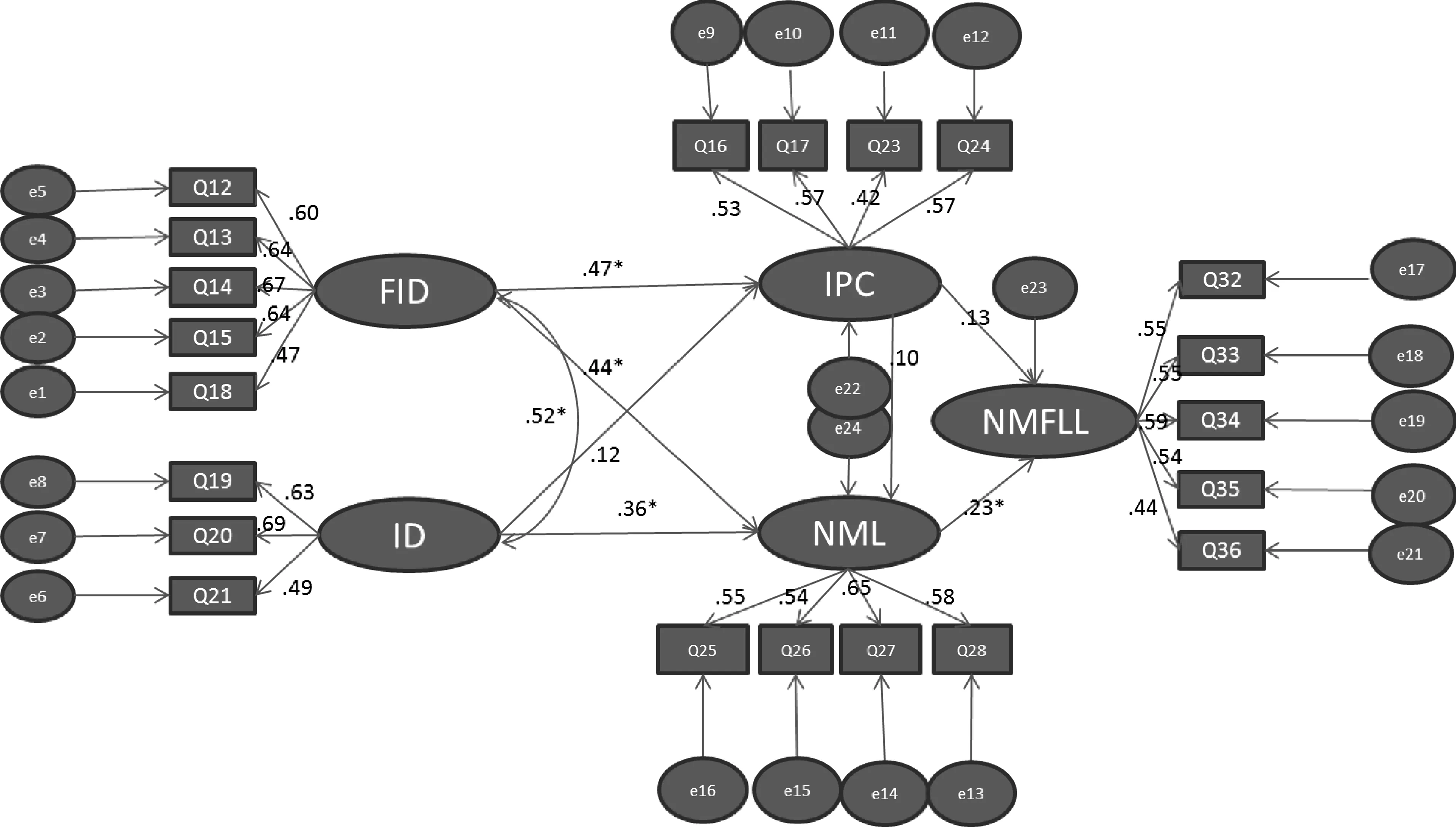

利用结构方程模型,采用最大似然估计法对数据进行统计分析,结果显示CMIN /DF=1.809, CFI=0.9, GFI=0.93, AGFI=0.91, RMSEA=0.05, RMR=0.05,说明模型拟合良好,假设结构模型可以被接受,结果见图2。

通过分析模型的路径系数,我们发现对“新媒体素养”影响最大的因子是“友谊信息驱动”(路径系数=0.44, p<0.05),其次为“兴趣驱动”(路径系数=0.36, p<0.05)。“友谊信息驱动”还会显著影响到“网络公共文化”(路径系数=0.47,p<0.05)。可见“友谊信息驱动”对中国大学生的数字身份起到最重要的作用,它不仅仅显著影响大学生的网络公共文化,而且能够有效地促进大学生新媒体技能的发展。在数字身份的各因子中唯一直接对“新媒体外语学习”产生显著影响的是“新媒体素养”。“友谊信息驱动”和“兴趣驱动”都是通过“新媒体素养”这一中介变量间接影响大学生的“新媒体外语学习”。这说明无论是“友谊信息驱动”还是“兴趣驱动”都会促使青年人在新媒体世界中积极地探索,尝试各种媒体界面,积累各种技术能力,从而方便其与家人、朋友或者共同兴趣的同伴进行交往,快速便捷的获取信息。当青年人的新媒体使用能力提升后会相应的促进他们使用新媒体进行外语学习,这种技能的迁移是最明显的。因此,在当代青年人的数字身份框架中,对于其外语学习产生直接显著影响的只有“新媒体素养”。

图2.数字身份对新媒体外语学习的影响结构方程模型图(注: *表示p<0.05)

通过分析模型路径系数及显著性,我们发现以下路径与原假设不一致:“网络公共文化”对“新媒体素养”和“新媒体外语学习”的路径系数不显著(p=0.27; p=0.17, p>0.05)。原因在于,“网络公共文化”主要反映的是中国大学生对于网络信息可靠性的认识。其中也涉及学生通过搜索网络信息来学习和完成作业,但是具体到外语学习领域,“网络公共文化”对学生利用新媒体进行外语学习的影响不显著。主要是因为新媒体环境下的外语学习尚未成为主流,学生利用新媒体进行外语学习的频率仍旧不高,因此“网络公共文化”对此影响不显著。“网络公共文化”对“新媒体素养”影响不显著,可能由于“网络公共文化”属于信念和观念范畴,而“新媒体素养”侧重学生的网络技能范畴,文化概念对于技术概念不存在直接显著的影响也比较好理解。与“友谊信息驱动”显著影响“网络公共文化”不同的是,“兴趣驱动”影响“网络公共文化”的路径系数也不显著(p=0.22, p>0.05)。这主要由于“兴趣驱动”与“友谊信息驱动”相比,对中国大学生的新媒体生态环境的影响较小,从该因子在本研究的重要性来看相对较弱。“兴趣驱动”往往体现了深入的网络参与以及对网络世界的高度信赖,而本研究结果发现中国大学生对于网络信息的可靠性持比较谨慎的态度,因此“兴趣驱动”对“网络公共文化”影响不显著。

5. 研究启示及展望

本研究的主要发现有: 一方面,中国大学生的新媒体参与主要为“友谊信息驱动”,他们使用新媒体的主要目的是与家人和朋友保持联系。同时也显现出一定程度的“兴趣驱动”,即他们在网络使用中也从事一定的以兴趣为基础的活动。Ito等人的研究提出“兴趣驱动”能够更好的体现年轻人对于新媒体的深度参与,对年轻人在该领域的学习产生强大的促进作用,这种影响有时甚至会超越传统正式的课堂讲授,促使年轻人从事探究型的、充满创造性的学习活动。因此,外语教师应积极适应学生群体的快速变化,可以在班级内部通过qq群,微信群等方式,加强同学之间,以及师生之间的课外学习交流,并以兴趣为出发点向学生推荐有助外语学习的网络社区、手机应用程序等新媒体外语学习资源。各高校应加强对于外语教师的技术培训,鼓励教师开展相应的混合式学习项目,将传统课堂教学和在线学习整合起来,通过混合式学习方式激发学生的学习兴趣,使学生的外语学习由被动的接受向主动的汲取转变。

另一方面,“新媒体素养”对于“新媒体外语学习”产生直接而显著的影响,这说明新媒体知识技能的提升也会促使学生将这种技能应用于外语学习,从而更好地利用网络资源来拓展其学习。因此,有必要在学校开设新媒体应用技能培训,帮助大学生熟悉各种新媒体的使用,打破影响其新媒体学习的技术壁垒,通过技能培训来提高其网络学习的便捷性和易用性,全面提升大学生的新媒体素养,进而提升其新媒体外语学习的深度和广度。

本研究针对中国大学生的数字身份对新媒体外语学习的影响进行了初步的探索,今后仍需要针对网络学习环境下的外语学习影响机制进行广泛和深入的探究,还可以进一步开展初高中生与大学生新媒体外语学习的对比研究,以及课堂外语学习与新媒体外语学习的融合研究等。随着网络和新媒体技术的快速发展,新技术、新环境层出不穷,外语教师应当与时俱进,让外语课堂紧跟数字化步伐,焕发出时代的活力。