古代中亚雉堞纹样的艺术探究

2020-07-14龚伊林

摘要:古代中亚连接着欧亚大陆,是丝绸之路中段最重要的交通枢纽,西亚、南亚、波斯、印度、中国文化在这里交汇,并碰撞出艺术的火花。雉堞是古代军事建筑体系的重要结构,雉堞纹样不仅是一种特有的东方式纹样,也是丝绸之路图案造型体系中的重要纹样之一,其发展和演变承载了文明的交替、传播和交融,其根源可追溯到青铜文明甚至更遥远的文明时期。本研究从宏观的地理学角度出发,以巴克特里亚为中心讨论了早期雉堞纹样的兴起、流传及发展演变中的若干形式,并通过分析引证其中的典型性样式,探讨其在建筑、装饰、宗教、艺术中的造型规律,为深入探究雉堞纹样的文化、图像、艺术提供思考。

关键词:中亚;巴克特里亚;雉堞纹样;建筑;艺术

中图分类号:K853 文献标志码:A 文章编号:1008-4657(2020)01-0029-07

雉堞(Battlement 或Crenellation)又称垛口,是指城墙顶部筑于外侧的连续凹凸的齿形矮墙,雉堞纹样是一种简单的几何纹样,其结构形式主要由层级且连续的向上或向下的对称的齿状矩形构成。连续对称的单元齿状矩形是雉堞纹样的基本结构样式,连续性和重复性是其基本的形式特征,雉堞纹样的主要结构形式分为:单体式和复合式、变体式。本文探讨的雉堞纹样主要结构形式除单体式和复合式外,还包括部分变体式样,如部分纹样会在轴线上添加“悬眼”(爵穴)或作单层或双层的镂空或添加其它复合式结构。

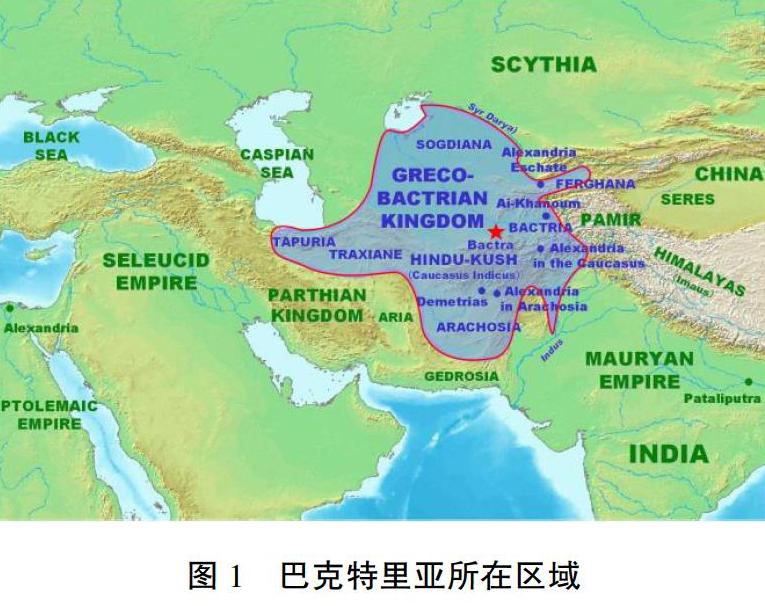

德国地理学家洪博特(Humboldt)认为中亚的地域范围“西起里海,东达兴安岭,南自喜马拉雅山,北至阿尔泰山”。另外的说法则认为:中亚主要指阿姆河与锡尔河两河流域的地区。广义上的中亚地区还包括阿富汗北部、伊朗东北部、巴基斯坦北部、印度西北部以及蒙古国、中国的新疆和西藏、俄罗斯西西伯利亚及南西伯利亚南部。其中以巴克特里亚·马尔吉阿纳考古文明体(Bactria–Margiana Archaeological Complex)(1)为中心的区域(图1),是古代中亚文化发展之所,是中亚文明与艺术发展的策源地之一。本文以雉堞纹样的发展为代表,以中亚——巴克特里亚为中心,从纹样发展的传播学角度看,可以梳理出雉堞纹样东西南北发展的几条基线:北边受北方游牧民族的影响到乌拉尔图(Urartu)、撒马尔罕(Samaria)附近,并呈现出城市文明与草原文化在边界地区的杂糅现象;西面受萨珊波斯(Sassanian Persian)的文化影响传至辛塔什塔(Sintashta),其装饰性逐渐加强,并开始与希腊化的元素结合;东传至中国西北部,与佛教艺术相结合;南到印度河流域,受印度河文明的影响并与犍陀罗佛教艺术结合。其后伴随着祆教的衰退,突厥人在中亚突厥化的同时,也被传入当地的伊斯兰教所同化,中亚的突厥化与伊斯兰化二者相互促进、交织在一起,以雉堞纹样为代表的几何纹样开始繁荣和兴盛,并成为伊斯兰文化中的重要元素。其实,早在中亚伊斯兰化之前,以几何纹样为代表的装饰系统就已十分成熟,雉堞纹样及其形制常被用做各种装饰出现在器物、地毯、织物、绘画及工艺品上。本文选取了古代中亚及其周边考古遗址中出土的部分文物为分析样本,用以探究雉堞纹样对在古代装饰艺术体系中的重要意义。

一、早期雉堞纹样的流变与发展

(一)印度河文明中的若干雉堞纹样

古代印度河流域是人类文明的发源地,距今约6 000年的梅尔加赫遗址是印度河文明的一部分,从出土的一件彩陶中可以看到单体的雉堞纹样被组织在三角形饰带中重复出现(图2),由于采用“正形”的表现,雉堞纹样呈现出比作为线性装饰带的三角折线更突出的特征。公元前3000年左右,阿富汗的蒙迪加克(Mundigak)便与美索不达米亚的苏萨、东伊朗、陴路支的阿姆里、那尔、奎达等建立了贸易联系,成为了中亚地区文化交往的重要枢纽。蒙迪加克四期出土的雉堞纹样陶器(图3)上宽下窄,带束腰,器形十分独特,图案分为上下两部分,结构上像是梅尔加赫雉堞纹的延续,器表以两层结构的雉堞纹样上下错落装饰其中,以带状折线划分空间。雉堞纹样的排列形式、构成和顺序几乎与梅尔加赫遗址出土的雉堞纹几乎一致,但蒙迪加克陶器中的雉堞纹样开始从平面走出来,由于受其器型和制作工艺的影响,立体感更强烈。而另一件在梅尔加赫出土的陶钵上则以线性的表现显示出双层雉堞饰的布局,表现出强烈的装饰性(图4)。此后,陶器的主题开始世俗化,如在梅尔加赫和摩亨佐-达罗(Mohenjo Daru)出土的两件陶器上几乎描绘了相同的民俗故事主题,它们均以单体的雉堞纹样作为辅助的装饰图案(图5)。据考证,阿富汗发现的许多陶器形式和装饰画的主题,都可以在印度哈拉帕文化中找到近似的现象,雉堞纹样就是这一现象的直观反映。可见,古代西亚和中亚早在青铜时代就已经有了文明的交流,早期雉堞纹样的运用主要为打破单一式的构图方式,常用于区域空间的划分,几何纹样的主体性突出,而后,转变为辅助纹样以突出主题纹样的叙事性情节。

(二)巴克特里亚·马尔吉亚纳文明体遗址出土的雉堞纹金器

巴克特里亚·马尔吉阿纳文明体是中亚地区青铜时代的一个定居型文明。1877—1880年在阿富汗巴克特利亚考古遗址发现的阿姆河宝藏(The Oxus Treasure)是有关古波斯王朝最重要的宝藏。法罗尔丘地(Tepe Fullol)出土的大量图案与美索不达米亚、土库曼斯坦的文物十分相似,体现了这一地区早期文明的交流与互动。大量的几何图案呈现出典型的中亚风格,雉堞纹样就是其中的代表之一。在出土的一件相对完整的黄金容器(图6)上,能看到上面捶揲出来的几何纹饰,在以矩形为基本单元的结构中填加交叉的十字形,在被十字型分割的三角形中饰以雉堞纹样和刻划线,这种装饰形式显然是受到材料和技术的影响,它表明不同的媒介在早期就已经相互影响和修饰着。在阿富汗首都喀布尔340公里的西伯尔罕(Shibarghan)东北5公里处“黄金之丘”(Tillya-tepe),发现了著名的“巴克特利亚宝藏”(Treasury of Bactria)。學术界已经普遍证实了“黄金之丘”的月氏属性,在蒂丘拉遗址二号墓中与大量的心形饰品一起出土的还有雉堞纹形金贴饰(图7),从时代的特征来看,黄金之丘是希腊化晚期的产物,但相对于希腊化手法中常用的装饰性卷须纹样,雉堞纹样这一几何纹样开始被保留了下来,这表明,在中亚希腊化过程中雉堞纹样被草原民族所接受并被广泛地用于器物、服饰等日常装饰。

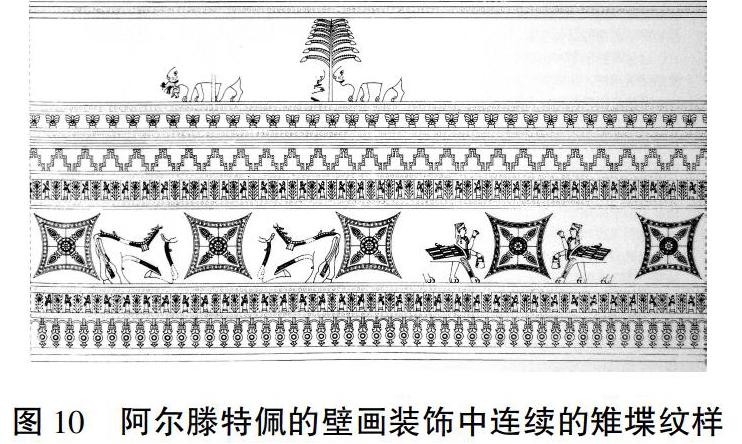

(三)阿尔腾特佩神庙和浮雕上的雉堞纹样

乌拉尔图王国(Urartu Kingdom)是亚美尼亚最古老的国家,乌拉尔图人是出色的建筑师和工艺师,他们常在建筑的平面和立面都采用雉堞式布局。很多建筑在后堂的形式方面,都有平的和凸出的梯形两种[1]。同时,在建筑装饰上,大量的楣采用雉堞饰檐壁,公元前521年亚美尼亚沦为波斯帝国的形省,波斯文化开始影响亚美尼亚。位于土耳其东部的埃尔津詹(Erzincan)和阿尔滕特佩(Altintepe)是研究米底亚时期建筑的重要遗址。人们根据亚述浮雕所刻的穆萨希尔神庙复原了该神庙(图8),根据复原图可知,该神庙平面呈方形,入口的单门正对着神庙的中心祭台(图9),屋顶呈凹凸起伏的雉堞形。阿尔腾特佩神庙之所以重要,在于其中的雉堞纹样以建筑结构的形式呈现在建筑的四立面,充当了建筑外立面的结构体,它的体量已经超越了原来的雉堞纹样建筑装饰带而成为建筑结构中的重要部分。它表明雉堞纹样作为建筑体结构部分的重要性开始显现出来。在阿尔腾特佩的壁画装饰中就有连续的雉堞纹样(图10)。在乌拉尔图发现的大量的浮雕上也都有大量雉堞纹样,如在附有鲁萨二世铭文的一块乌拉尔图的浮雕上,就有表现连续的雉堞纹城墙和小窗的城堡。它表明早期赫梯建筑上就已经开始大量使用雉堞纹样,这一装饰传统与古代两河文明密不可分,而后,米坦尼—赫梯建筑的某些因素,可能经由米底亚人传给了波斯人[2]。并影响了波斯建筑风格,这其中可能也包括雉堞形的建筑平面和墙头。

(四)古波斯的饰物和祆教丧葬用品——纳骨器

古代波斯装饰中任何常见的母题里都少有原创性,对雉堞纹样的热爱在古波斯时期达到了顶峰,从阿契美尼德王朝(Achaemenid Empire)开始它就成为流行的装饰纹样,常用于建筑城堞、柱础、银盘、头冠、绘画、毛织物中。

在装饰上,萨珊国王和女王头冠都采用了雉堞纹,在花剌子模(Khwarezmian)出土的粟特的娜娜女神像也戴有雉堞纹的王冠,不同的雉堞形制也可能是用于区分某种等级身份。阿姆河宝藏出土了一枚雉堞纹戒指(图11),它以负形出现的,强调太阳的光芒,也象征着四个角的世界。太阳是圆的,但它的装饰符号在许多民族那里都以十字形来象征[3]。波斯艺术体系中的一切造型因素和图案都与其宗教相关,这一形象可能是受祆教的影响,是对光明之神的崇拜。因此,笔者认为雉堞纹样与新石器时期常见的十字纹也可能存在着某种共生的联系。另外,居鲁士大帝的墓也是采用了雉堞形制(图12),在墓上有一座小型的埃特门南基(巴别塔的另一个名字),这也是两河流域文明中典型的建筑样式,这一形象也与萨珊波斯银币上的倒置的阶梯状的圣火坛类似,这种阶梯形无疑具有某种象征意义。在葬器上,纳骨器是粟特火祆教徒特有的丧葬用品,西方学者也称“Ossuary”(盛骨瓮)(图13)。艾米塔什博物馆收藏了大量形制各异的纳骨器,在撒马尔罕出土的大量的纳骨器中可以看到阶梯齿状(Merlon)的雉堞纹样出现在其正面的顶端边缘(图14)。Pavchinskaia对粟特骨瓮的研究显示,绝大部分骨瓮来自以撒马尔罕为中心的中部粟特地区[4]。因此,这也是古代中亚的丧葬传统,广泛使用的雉堞纹样必然对其后的波斯—希腊化艺术和中国西北部等地区的艺术都产生重要的影响。

(五)纳巴泰南部城市的石雕古墓建筑群中的“V”字形雉堞纹样

石谷(Al-Hijr Archaeological Site,玛甸沙勒)考古遗址(公元前1世纪—公元1世纪)是约旦佩特拉城南部的纳巴泰(Nabataeans)文明保留下来的最大一处遗址,遗址中有保存完好的巨大坟墓,大量的石雕建筑顶部都有呈“V”字形的雉堞形装饰(图15)。他们将墓穴上方雕刻成阶梯状,意味登上天堂之路。这种特殊的形式在纳巴泰人的王国古城佩特拉的建筑上也有出现。因为纳巴泰人崇拜方形或矩形的圣石,并把它唤作贝特尔(Batl),所以首都佩特拉也被称为“岩石城”,《古兰经》记载的石谷就是这里。但建筑顶部的阶梯状呈“V”字形的装饰,这种装饰并不见于古希腊罗马的建筑中[5]。可能与他们的宗教信仰有关,纳巴泰王国及其古城佩特拉显然是一个相对独立的小国,作为希腊化的重要小城,纳巴泰人有自己的多神教文化,在砂岩山丘的崖壁上开凿墓葬建筑群并大量使用某一特定的艺术符号,这表明在希腊化的进程中,纳巴泰人在建筑上和文化上的某些传统由来已久,他们有自己的建筑审美及文化信仰。

(六)鄯善洋海墓地中的雉堞形陶器

吐鲁番盆地鄯善县的苏贝希文化(公元前5世纪至—前3世纪),是新疆青铜时代最为重要的考古学文化之一,是一种多文化并行的文化圈,它既有中原文化的特征,又有中亚文化的影子,同时还兼具北方草原文化的风格。在洋海墓地中出土了一些器型特别的雉堞形陶器,有学者称之为“品”字型陶罐(图16),这些陶器基本为平底罐身、大口、大腹的缸形陶器。雉堞形出现在器形的上半部分,且在悬眼处有做三角形或圆形、方形的镂空。相对于陶器上的纹样,笔者更关注器型本身,这种非纯粹装饰性的雉堞形缸形陶器的大量出现必定有其特殊的使用意义。根据对墓地中的干尸和随葬品的鉴定,专家一致认为其为萨满(2)。

从已有的大量考古发现和研究来看,新疆史前原始宗教也属于萨满教范畴。古代中亚地毯中就有使用部落标记或萨满教等标记符号的传统,某些符号还保留至今,因此,这可能是某一宗教符号的体现。同时,苏联考古工作者对米努幸斯克盆地文明从青铜时代到铁器时代的考古研究发现,安德罗诺文化(3)的典型特征就是彩绘缸形器的普及使用。再结合洋海墓地的特殊地理位置,筆者认为洋海古墓出土的这些单耳的雉堞形陶罐缸缺乏显著的实用性特征,其缸形器继承了安德罗诺文化中器型方面的因素,同时又将中亚流行的雉堞形制用于器形的创作中,这可能是用于宗教或祭祀的仪器或丧葬器,洋海墓地中的雉堞形陶器也体现出多元文化交融的影响。

(七)我国西北部佛教壁画及佛塔的雉堞形受花

伴随着丝绸之路的开通和佛教艺术的发展,在我国西北地区考古遗址中也出土了雉堞式的纳骨器,有专家推测这些纳骨器是在5至8世纪之间传到中国西域的。纳骨器的形制除在我国的新疆焉耆和吉木萨尔、甘肃等地有发现外,在内地尚未见到。敦煌研究院考古研究所刘永增认为:至少在公元4世纪初,敦煌就已经有一定数量的粟特人在生活,并且他们也有着自己的祆教信仰活动(4)。除纳骨器外,这一表现在新疆出土的器物和敦煌的壁画中都有体现,且在一定程度上影响了我国西北部地区的一些装饰风格。在我国西藏札达县曲踏墓地I区出土的黄金面具上也有类似于波斯王冠上的雉堞形纹样(图17),人物的头冠上是并列的三座阶梯雉堞形,类似于古波斯君主的头冠,但它改变了直角的造型,最上面的圆形穹顶类似祭坛,与早期佛教的窣堵坡非常相似。显然这一装饰主题并非源于西藏本土,而是来自古代中亚、印度西北部的装饰传统。而对墓地出土动物骨头的碳14数据研究,发现该墓葬年代在公元2世纪前后,正值佛教兴盛的时间。显然,雉堞纹样伴随着宗教的变化而发生了改变,这在犍陀罗佛教艺术造型中也十分明显,在佛塔和寺庙建筑上都有出现异形的雉堞构造(图18)。云冈石窟的11、12窟及敦煌莫高窟北魏时期的壁画中也出现了与纳巴泰墓葬建筑上类似的“V”形雉堞形制,它不仅出现在佛塔的阶梯几何状受花上,同时也出现在在佛教建筑中,且这种几何形受花和建筑此后依然流行。在北魏时期的壁画中,描绘了寺庙建筑的墙垣上就出现了正“V”形与倒“V”结合出现的情况(图19)。综合来看,在我国西北部出现的雉堞形制的装饰及纹样都发生了异变,这说明作为最古老的纹样之一的雉堞纹样在东传过程中随着与佛教等其他宗教艺术及本土居民的信仰结合,其形制、依附的载体都得到了创造性的发展,而这种在建筑上的新形式在中亚、西亚本土的装饰上几乎看不到。

二、雉堞纹样的艺术特征及图像寓意

阿洛伊斯·李格尔(Alois Riegl)认为几何图案的发生没有共源性,但它却能与本土文化结合朝着各自的体系发展。对上述各大遗址中的出土物及建筑、器物上的雉堞纹样的分析也论证了这一点。它表明,雉堞纹样归属于几何纹样但它非常考究,絕不原始,这种连续对称排列的单元矩形纹样基于纯粹的节奏和抽象的对称,其中某些装饰显然并不是来源于对自然的模仿,而是对既定表面的“空白恐惧”产生的有意识的程式化处理,即基于对载体和构造物的感知。从建筑装饰上的配件结构到二维平面的程式化、服饰配件上的立体造型,再到纯粹的装饰表现,从早期的作为分割画面主题的饰带到二维的装饰面再到寺庙结构体,雉堞纹样的象征意义在不断转化。当这一几何构形用于象征目的,宗教与艺术开始互补和互动,其不再是简单的装饰。古代中亚艺术装饰体系对雉堞纹样的大量运用和热爱,在一定程度上确定了一种并行式的美的图式,相较于三角锯齿纹它更静态,相较于曲线它更冷静,它反映了早期中亚民族对美的精神追求。其后,雉堞纹样通过骨骼的扩展形成不同的变体形式,其艺术表现的对称性与延展性使其传播和再生的速度远远超过了其它纹样,凹陷与凸起,被填充的饰面被纹样有机组合起来,自然的某种性质和原生的动力通过再现性的意义被创造出来,这也为方便地布置曲线形和纯几何形的到来提供了形式基础。所以,它得以在漫长的历史长河中被一代代地保留、延续、复制和创新。

无一例外,雉堞纹样也暗含着对自然形式的逻辑表达。对雉堞纹样的研究意义还在于这种几何式的纹样所带来的生生不息的符号意义和图像意义,雉堞纹样的艺术形式根植于古代文明的各个区域,在西亚、古埃及、古印度、古波斯、玛雅、史前希腊、古罗马、亚美尼亚等地都有出现,它是世界各民族对秩序的理性的解读与再现,追溯历史可以发现,早期的两河流域苏美尔人就有建造梯形建筑的情怀,古代西亚特有的塔庙——吉库拉塔(Ziggurat),就有塔形的结构以及拾级而上的长长的阶梯状坡道。古代西亚民族确立了最早的建筑样式和基本原则,中亚人继承了西亚人的建筑系统,结合自己的游牧习俗进行了置换,并将建筑中的诸多样式引入到艺术装饰领域,发展了其中厚重的力量感及稳定的秩序感,将雉堞纹样的应用推广到了极致。同时,他们的艺术杂糅了多种艺术的精髓,并发展了其中象征性的方面。应当说,雉堞纹的起源更接近于人类早期的土著原始文化,人口的迁徙、新的思想和信仰等为其发展注入了新的形式,而宗教艺术丰富了其图像寓意,是使其渊源流传下去的不竭动力。

三、结语

古代中亚作为文明的十字路口,为古代纹样的多元化发展提供了重要的助推力。雉堞纹样的发展在古代中亚达到了顶峰,古波斯时成为装饰体系中的特定纹样,它为其后产生新纹样的变体和应用领域的拓展提供了基本框架。其中的某些样式与古波斯-希腊化建筑有关,并带有精神象征意义,如有仿吉库拉塔或祆教圣火坛的束腰形或倒置形雉堞,某些结构与中亚塞种草原民族的文化习俗有关。至希腊化时期,这一特殊的东方纹样没有被同化而一直延续,并与宗教结合显现出强大的再生力,这也显现出雉堞纹样作为基础纹样的重要意义。

注释:

(1) 巴克特里亚·马尔吉阿纳考古综合体是由苏联考古学家维克托·萨瑞阿尼迪(Viktor Sarianidi)在1976年发现并予以命名,又称阿姆河文明(Oxus Civilization)。现位于阿富汗北部,指中亚青铜时代文化,分为前雅利安时代与后雅利安时代。

(2) 根据对出土的一具罕见的服饰完整的萨满干尸的分析,中科院考古所韩康信确定洋海古墓的主人是古欧罗巴人,这也印证了中亚史前时期萨满教的盛行理论。

(3) 安德罗诺沃文化(Andronovo Culture)是西伯利亚地区及中亚地区著名的一支青铜时代考古文化(约公元前2000—公元前900年)。多数学者认为安德罗诺沃文化属于原始印度-伊朗语人种文化,也有学者认为可能跟原始波斯人有关。

(4) 刘永增根据以莫高窟第158 窟的纳骨器与粟特人的丧葬习俗以及中亚各地发现的纳骨器为比较材料进行分析,认为在中唐时期,至少在一部分祆教徒之间仍然遵从着粟特人的丧葬习俗。详见刘永增《莫高窟第 158 窟的纳骨器与粟特人的丧葬习俗》,刊发于《敦煌研究》,2004年第2期。

参考文献:

[1] 廖G9544.亚美尼亚艺术[M].石家庄:河北教育出版社,2003:11.

[2] 沈爱凤.从青金石之路到丝绸之路——西亚、中亚与亚欧草原古代艺术溯源[M].济南:山东美术出版社,2008:271.

[3] 朱狄.信仰时代的文明——中西文化的趋同与差异[M].北京:中国青年出版社,1999:168.

[4] 荣新江.中古中国与外来文明[M].上海:生活·读书·新知三联书店,2014:283.

[5] 王敏庆.佛塔受花形制渊源考略——兼谈中国与中、西亚之艺术交流[J].世界宗教研究,2013(5):54-65.

[责任编辑:王妍]

收稿日期:2019-12-16

作者简介:龚伊林(1989- ),女,湖北荆门人,荆楚理工学院艺术学院讲师,硕士,主要从事东方美术史研究。