基于思维导图提高地理综合题解题能力初探

2020-07-14温洁珍

温洁珍

【摘 要】思维导图作为锻炼学生思维的方法,已被广泛应用到教育领域中。本文通过研究思维导图应用到综合题的审题、提取信息、建立信息联系三步骤,以此提高综合题解题能力,培养学生综合思维。

【关键词】思维导图;地理信息;综合思维

思维导图是由英国心理学家托尼·巴赞于20世纪70年代发明的,又叫心智导图或者脑图,是表达发散性思维的有效图形思维工具,它简单却又很有效,是一种实用性的思维工具。该方法能够提高学生学习兴趣,提高地理綜合思维。本文通过分析综合题的解题过程,运用思维导图,教会学生建立题干与地理信息联系,将学生的解题思维可视化,形成思维链条,提高综合题解题效率。

一、思维导图在培养地理综合思维中的重要性

目前全国卷综合题的特点注重考查学生在复杂的新情境中,进行区域认知,提取地理信息(显性的、隐性的),进行推测、演绎,解决地理现象的成因问题等,因此试题难度较大。学生要解决高考的题目,就要与所设置的题目、新情境建立相关的知识联系。在建立联系的过程中,就是思维的过程。但本校学生地理基础薄弱,审题不清,跟材料建立不了地理信息间联系;或者思路狭窄,思维角度单一,所写答案角度重复,甚至答非所问,导致地理综合题学生的得分率普遍较低,这就是缺乏地理综合思维的表现。而思维导图,就是将思维具体化、可视化,将某一知识主题,发散到各个相关领域,建立一个完成的知识体系。构建过程,人的地理思维得到锻炼,对知识的相互联系有了更深刻认识,因此思维导图对于培养学生综合思维能力起着重要作用。

二、思维导图在综合题中的运用策略

1.思维导图在审题中的运用

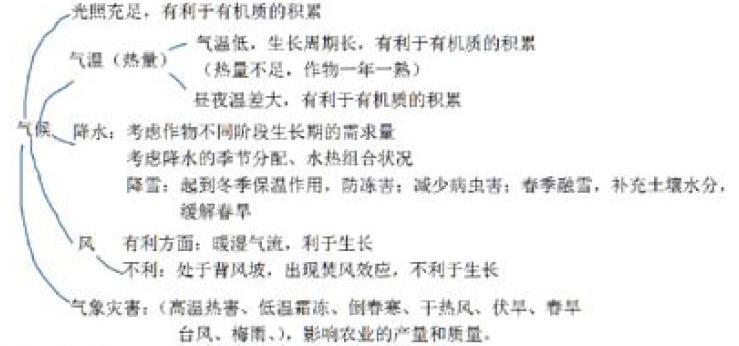

综合题的题干,重点关注动词、定语以及题型(关键词)。题干动词有分析、说明、阐述、解释等;题型有:成因类、区位类、评价类、影响类、意义作用类。在审题时,应该根据动词确定答题方式,一般答案表述都是“因+果”的方式呈现;而审题的关键是问题的类型,以及问题所指向的地理要素。根据问题类型及指向的地理要素建立模板式的思维导图,这是审题的第一步。例如:2016年新课标1卷36(1)与江苏、浙江相比,说明横县有利于茉莉生长的气候条件。该题干用的是“说明”,关键词是气候条件,属于农业区位条件分析。根据问题所指向的地理要素“气候”得出模板式的思维导图,如下:

2.思维导图在挖掘信息中的运用

挖掘有效信息是提高综合题分数的关键一步。地理信息包括各种地图、文字材料,通过高考题中的地图和文字信息,利用思维导图,将显性信息,引出隐形信息,形成思维链条,锻炼学生发散思维、推测等思维能力。例如: 2016年新课标1卷36(1)

【文字材料】茉莉喜高温,抗寒性差,25℃以上才能孕育花蕾,32—37℃是花蕾成熟开放的最适温度。喜光。根系发达。生长旺季要求水分充足,但土壤过湿不利于其根系发育。开花季节,于天黑之前采成熟花蕾,花蕾开放吐香时间从20时左右至次日10时左右,是将茶叶染上花香、制作茉莉花茶的最佳时间。

3、思维导图在建立题干与信息联系中的运用

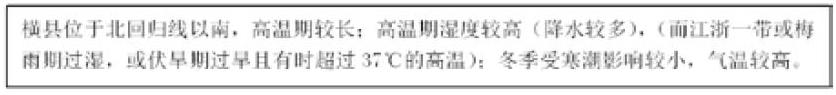

如何建立题干与地理信息的有效对接,就需要将题干涉及的信息与材料信息融合一起,采用取舍方式,优先考虑从材料中挖掘的信息,以材料优先为原则,形成答案。通过前面两个步骤,对比模板式的思维导图与挖掘的地理信息进行合并,地理材料主要涉及:气温、降水,根据材料优先,题干与信息统一后,形成的答案为:

三、教学建议

1.加强核心知识思维导图的自主构建

学生综合题答对率低,不会分析新情境,新材料,在审题过程中,学生连第一步都没能完成,写不出模板式的思维导图,归根结底是没能掌握地理的核心知识。因此急需加强地理核心知识的建构。地理核心知识包括:自然地理(大气、水、岩石、地貌),人文地理(人口、城市、工农业)。利用思维导图,通过自主建构,学生才能加强地理知识的记忆和理解。

2.加强要素间联系的知识网络构建

全国卷综合题一般呈现复杂情境,地理事物的演变过程,需要学生通过材料解决地理问题。因此可借助整体性原理,利用思维导图进行地理要素(地形、气候、大气、水文、地貌、生物)之间的知识网络构建。只有理解各要素间的相互联系和作用,才能正确推测、演绎地理事物的发展变化。