成渝地区双城经济圈中心城市知识密集型服务业与高技术制造业共生关系研究

2020-07-14杨钢李云

杨钢 李云

[摘要] 在提升成渝地区双城经济圈区域协同创新能力的进程中,中心城市知识密集型服务业与高技术制造业共生互动发展发挥着重要作用。文章从产业共生视角出发,首先对两大产业共生系统的构成要素和内在运行机理进行分析,然后通过计算共生度和共生系数指标分析产业共生关系与发展趋势。研究发现,知识密集型服务业与高技术制造业存在显著的共生互动发展关系,现阶段处于非对称性互惠共生模式,正逐步向对称性互惠共生方向发展;在相同共生关系趋势下,产业发展水平高的区域,协同创新能力会不断提高,反之则会不断下降。据此,文章提出注重发挥成都、重庆中心城市两大产业的比较优势,合理布局产业链和加强外部环境支持等政策建议。

[关键词] 成渝地区双城经济圈;知识密集型服务业;高技术制造业;共生关系

[中图分类号] F061.5 [文献标识码]A [文章编号]1008-0694(2020)02-0024-12

[作者] 杨钢 研究员 四川省社会科学院 成都 610072

李云 硕士研究生 四川省社会科学院研究生学院 成都 610072

2020年1月3日,习近平总书记在中央财经委员会第六次会议中提出“推动成渝地区双城经济圈建设”,并要求“推进成渝地区统筹发展,促进产业、人口及各类生产要素合理流动和高效集聚,强化重庆和成都的中心城市带动作用,使成渝地区成为具有全国影响力的重要经济中心、科技创新中心、改革开放新高地、高品质生活宜居地,助推高质量发展”。这是推动“一带一路”建设、长江经济带发展、新时代西部大开发形成新格局走深走实的重大举措。在促进成渝地区经济高质量发展的过程中,打造能够聚集更多资本和高技术人才等生产要素的创新平台、建设科技创新中心至关重要。知识密集型服务业和高技术制造业作为创新的主要载体,能够创造和传播知识,促进科技成果转化,提升所在区域的创新能力,从而为经济发展带来活力。加快两个中心城市知识密集型服务业与高技术制造业共生发展,增强两大产业协同创新发展能力,是成渝地区双城经济圈高质量发展的重要路径。文章基于产業共生的视角,通过比较成都市、重庆市以及西部地区知识密集型服务业与高技术制造业共生发展情况,为成渝地区双城经济圈带动西部地区经济高质量发展提供新思路。

一、文献综述

1.知识密集型服务业与高技术制造业关系研究

许多学者从不同的视角研究知识密集型服务业(KIS)与高技术制造业(HTM)二者间的产业关系。李福柱(2019)从创新的中介效应人手,分析我国两大产业协同集聚的创新驱动效应。[1]史安娜(2018)以长江经济带核心城市作为研究对象,运用共生理论构建两大产业共生演化的Logistic模型,研究在环境作用的影响下不同城市两大产业的环境容量。[2]任皓(2017)通过研究不同国家知识密集型服务业对高技术制造业的产出弹性和增长乘数效应,总结出知识密集型服务业影响高技术制造业的三种途径,为更好地厘清两大产业间的关系提供了新的实证分析视角。[3]吕民乐(2016)以我国和东、中、西三大不同区域的高技术制造业作为研究对象,衡量知识密集型服务业中不同行业对高技术制造业的创新影响。[4]

2.共生理论在产业中的应用研究

“共生”这一概念首次由德国生物学家德贝里(Anton Debary)提出,最初应用在生物学领域,之后应用范围扩大至社会学、哲学、经济学等社会科学领域。袁纯清(1998)首次将共生理论应用到对小型经济的讨论中,对共生理论框架进行梳理和简要概括,为共生理论在经济管理方面的研究奠定了基础。[5][6]胡晓鹏(2008)进一步将共生理论引入到对产业经济理论的研究中,对产业共生的基本问题和内在机理进行系统阐述,开启产业共生研究的新篇章。[7]之后,很多学者对产业共生开展了应用研究,如杨松令(2009)引用共生理论中的共生度模型对上市股东行为进行分析,[8]王珍珍(2012)详细阐释了不同共生模式的特征。[9]共生理论在产业中的现有研究多以生产性服务业和制造业为主,大量研究形成了三个视角:一是着力于产业间经济要素投入与产出的特点,根据投入产出表进行思考;[10~12]二是考虑环境因素对共生关系的影响,通过Logistic方程计算产业共生系统最大承载量,对系统稳定点和演化方向进行分析;[13~15]三是通过计算共生度和共生系数,对共生模式识别判断,研究共生系统中共生单元间的协同发展关系。[16~20]

综上,现有成果涉及知识密集型服务业与高技术制造业共生关系的较少,同时主要基于中间投入产出表和计算共生度的方法,很少基于共生理论从两大产业知识创造、传播和转化应用等特征人手。另外,现有成果较少将研究范围置于成渝地区,而知识密集型服务业与高技术制造业之间的共生关系对成渝地区双城经济圈高质量发展又十分重要和迫切。

二、理论分析

1.产业共生系统的一般性理论分析

根据袁纯清(1998)的共生系统三要素理论,共生系统是指在共生环境作用下,共生单元按不同共生模式组成的集合,其中共生模式也是指共生关系。[21]产业共生单元是系统中的基础要素,反映外部特征的影响因素称为象参量,内部特征则称为质参量。[22]一组质参量中影响因素众多,在一定环境条件下起主导作用的质参量称为主质参量。[23]产业共生关系形成的前提是共生单元的业务内容具有相互融合的性质,即具有业务融合性质的多个产业共生单元进行资源交换才能够出现共赢局面,相互促进对方发展。

产业共生模式是共生系统中的主要内容,反映了共生单元相互影响的方式和程度。共生模式中包括组织和行为两大方面,组织方面包括点共生、间隙共生,连续共生和一体化共生等模式,其中点共生的稳定性最低,一体化共生的稳定性最高;行为模式包括寄生、偏利共生,非对称共生和对称互惠共生等模式。[24]当共生单元之间处于对称互惠共生模式时,说明系统达到了稳定状态,双方能够对等交换资源,相互促进对方的发展。在对共生模式进行识别和判断时,可基于质参量通过构造共生度和共生系数指标来进行定量分析,其中共生度衡量共生单元间质参量变化的关联度,共生系数则反映共生单元间的共生程度大小。比较共生单元的共生度和共生系数的大小,能够对共生系统是否存在稳定域进行判断。当共生度大于共生系数时,表明共生系统满足存在稳定域的基本条件;当共生度小于共生系数时,说明共生系统处于不稳定状态。[25]

产业共生环境是指共生关系存在所需要的各种外部条件,如市场、文化、科学技术环境等。共生环境对共生单元的发展十分重要。共生单元需要从外部环境中获取能量,二者相互接触的界面称为共生界面,即不同产业共生单元之间接触的方式和机制总和,是共生单元进行资源交换的通道和媒介,分为外部和内部界面。外部界面受到宏观经济体制的影响,包括政策、市场机制、对话平台等,内部界面主要是指产业内部的技术标准,如产品种类、规格等。[26]外部界面和内部界面会相互制约,相互影响。内外共生界面的相互影响会让共生单元和共生环境不断发生变化,另外共生单元在向外部环境获取能量的同时,也会产生新能量影响共生环境。因此整个产业共生系统和外部环境会不断变化,两者在各自现有状态下演进并向动态均衡的稳定状态发展。

2.知识密集型服务业与高技术制造业共生系统分析

(1)产业共生单元及其互动机理。在这一共生系统中,知识密集型服务业影响高技术制造業的途径包括:作为中间产品,它能够为制造业降低服务成本,提高生产效率;作为具有创新性的产业,它不仅可以创造知识,还能将知识创新扩散至其他产业,增强其他产业人力资本的技术能力。对于高技术制造业来说,它在生产产品的过程中会产生新的创新需求,推动知识密集型服务业在更大范围中提高创新能力,从而带来新一轮的技术革命。因此,知识密集型服务业能够帮助高技术制造业创造和实现价值,高技术制造业为知识密集型服务业提供创新需求,同时知识密集型服务业能够将创新进行扩散,为其他行业带来活力。两个共生单元的业务内容形成循环且能够不断地为外部提供新能量。

(2)产业共生模式。从行为方式来看,知识密集型服务业与高技术制造业的共生关系更有可能是互惠共生模式,只是在不同地区和环境作用下二者物质、信息、能量交换与分配不均等。企业和产业之间地位有所不同,进化不同步,但随着产业发展,二者利益分配、能量交换会不断朝着对称性的方向发展,实现“双赢”。

从组织方式来看,在知识密集型服务业发展初期,二者的组织模式`处于点共生,企业之间联系具有很大不确定性,高技术制造业的服务需求更多是通过企业本身投入大量资金成立的研发部门所满足。但由于研发周期长、资金量大,更多高技术制造业企业会寻求外部帮助来进行产品创新。日益增长的创新需求不断推动知识密集型服务业发展,这会吸引更多具有创新能力的企业进入到这一行业中。行业发展会不断提高企业数量、规模和质量,在激烈的竞争中留下真正具有创新能力的企业。

两大产业相互协同发展将会让共生系统不断趋向于稳定,这一过程中共生组织模式会不断从点共生向间歇共生、连续共生方向发展。两大产业在共生系统中通过获得经济利益壮大规模,逐步增强自身的独立性,经济互补程度不断提高,达到共同进步与协同发展。最终当知识密集型服务业和高技术制造业能够开展全方位合作时,二者就形成了一体化的共生模式。在这个过程中,积极向好的宏观经济环境对知识密集型服务业和高技术制造业的共生发展至关重要,如为产业发展提供资金和制度保障等。

通过上述理论分析,本文将知识密集型服务业与高技术制造业两大产业共生系统构成及运行情况总结如图1所示。

三、共生度与共生系数的判断

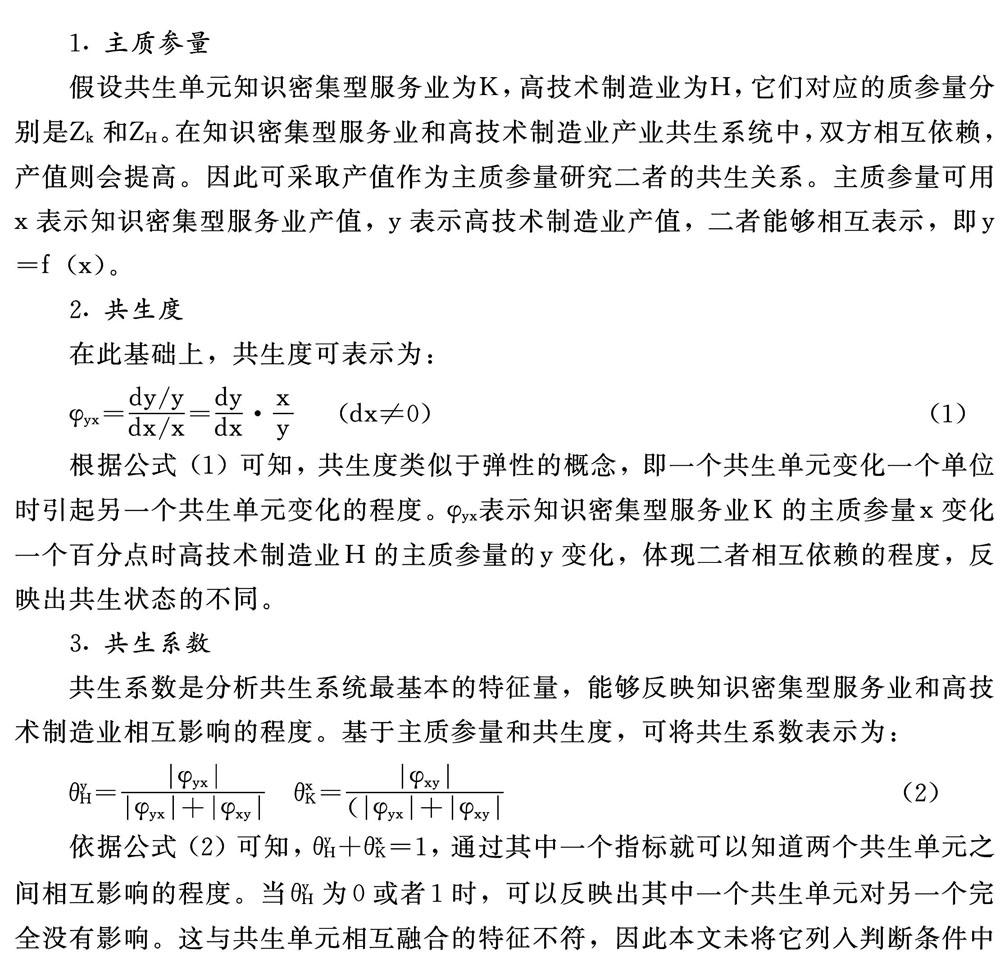

1.主质参量

假设共生单元知识密集型服务业为K,高技术制造业为H,它们对应的质参量分别是Zk和ZH。在知识密集型服务业和高技术制造业产业共生系统中,双方相互依赖,产值则会提高。因此可采取产值作为主质参量研究二者的共生关系。主质参量可用x表示知识密集型服务业产值,y表示高技术制造业产值,二者能够相互表示,即y=f(x)。

2.共生度

在此基础上,共生度可表示为:

根据公式(1)可知.共生度类似于弹性的概念,即一个共生单元变化一个单位时引起另一个共生单元变化的程度。φyx表示知识密集型服务业K的主质参量x变化一个百分点时高技术制造业H的主质参量的y变化,体现二者相互依赖的程度,反映出共生状态的不同。

3.共生系数

共生系数是分析共生系统最基本的特征量,能够反映知识密集型服务业和高技术制造业相互影响的程度。基于主质参量和共生度,可将共生系数表示为:

依据公式(2)可知, ,通过其中一个指标就可以知道两个共生单元之间相互影响的程度。当 为0或者1时,可以反映出其中一个共生单元对另一个完全没有影响。这与共生单元相互融合的特征不符,因此本文未将它列入判断条件中

四、共生度与共生系数测算与分析

1.数据来源与处理

依据美国国家科学基金会的分类,[27]知识密集型服务业包含五大产业部门(详见表2)。数据来源于《中国统计年鉴》和《中国第三产业统计年鉴》。成都市采用《成都市统计年鉴》中金融业、租赁和商业服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业4个行业的产值来进行测算。由于《中国第三产业统计年鉴》在2012年之前没有信息传输、软件和信息技术服务业这一行业的数据,考虑到数据的可获得性和一致性,本文选取2013~2017年的数据进行研究。按照国家统计局的分类标准,高技术制造业包括六大产业部门(详见表2)。数据来源于《中国高技术产业统计年鉴》和《中国科技统计年鉴》。《中国高技术产业统计年鉴(2018)》还未出版,对2017年高技术制造业的数据采用模型预测方法进行替代。参考国家分类标准,成都市高技术制造业共有5大产业部门,不包括信息化学品制造业。

知识密集型服务业和高技术制造业大多聚集在城市高新技术产业园区、核心区域等。尽管本文选取的区域范围为成都市、重庆市全域,但实际上是与城市主城区具有密切联系的区域。将西部地区纳入比较范围,主要是为了了解成都市和重庆市知识密集型服务业和高技术制造业协同发展程度,为增强它们对西部地区创新带动力,提高知识这一要素的流动性,进一步形成区域创新网络提供参考依据。

2.缺失数据处理

运用Eviews8.0软件对重庆市和西部地区2017年高技术制造业的缺失数据预测。首先通过散点图观察2013~2016年重庆市和西部地区知识密集型服务业和高技术制造业具有明显的线性趋势。基于这一趋势变化,采用指数平滑法预测重庆市2017年的高技术制造业主营业务收入为5556.05亿元,西部地区2017年高技术制造业主营业务收入为19183.68亿元(详见图2和图3)。

从图2和图3可发现,知识密集型服务业和高技术制造业的线性趋势十分明显,说明二者在各自的发展中相互依赖,存在共生关系。由图2可知,成都市2013、2014年高技术制造业相差很大,主要原因是成都市在2013年对这一行业分类进行了调整,造成数据上波动较大。观察二者的趋势变化,发现成都市知识密集型服务业和高技术制造业产值增长趋势比重庆市明显,而高技术制造业产值大幅增长后,促进知识密集型服务业发展作用明顯。这说明成都市两大产业互动程度比重庆市更高。重庆市两大产业产值虽有增长,但增长速度低于成都市,二者产业规模差距不断缩小。与重庆市和成都市相比,西部地区两大产业共生互动程度不高,数据变化十分平缓,预期产值增长幅度要大大低于成都市和重庆市。从2016年高技术制造业的产值可知,成都市和重庆市两大中心城市占西部地区比值为47%,说明成渝地区知识创新水平远高于西部地区。

3.知识密集型服务业与高技术制造业共生关系分析

为进一步深入分析两大产业在共生系统中的共生关系,需计算共生度和共生系数来反映共生单元的共生状态和相互影响程度。为识别不同经济区域和城市,对成都市、重庆市和西部地区按1、2、3的序号进行排序,成渝地区双城经济圈按12的序号来区分。第i个区域在第t年的知识密集型服务业产值记为Xi t,相对应的,高技术制造业产值可表示为Yi t。由图2和图3可知,可通过一元线性回归得到知识密集型服务业和高技术制造业的函数关系,计算共生度和共生系数。通过对高技术制造业与知识密集型服务业产值进行回归分析,求解结果如表3所示。

从表3可知,调整后的R2均高于0.75,说明模型拟合程度高。F值均较高,表示回归方程能够较好地表示变量的线性关系,回归模型中的参数通过t检验。可用来计算共生度和共生系数。

从表4发现,成都市、重庆市和西部地区整体共生度相向发展,均大于0且不相等,说明2013~2017年两大产业处于非对称性互惠共生状态,双方相互依赖,协同发展。在知识创新阶段中,高技术制造业规模不断扩大,从价值链低端不断向中高端转变,为处于下游的知识密集型服务业创造需求,促进知识创造和创新能力提高。知识作为连接中介,不断促进两大产业发展,形成区域创新网络。

为进一步分析共生系统的共生关系,需对共生单元相互影响的程度进行判断,通过计算可得成都市、重庆市和西部地区的共生系数(详见表5)。

由表5可知,近5年高技术制造业对知识密集型服务业的影响一直大于知识密集型服务业对高技术制造业的影响,表示知识创新成果在制造业中的转化和应用程度还需不断提高。从变化趋势来看,知识密集型服务业对高技术制造业的影响逐步增大,说明创新成果不断应用于制造业中,服务产品的技术创新水平日益提高,两大产业的相互影响向均衡方向发展。

具体来看,成都市高技术制造业的共生系数要大于重庆市和西部地区,说明高技术制造业对知识密集型服务业的影响远远大于知识密集型服务业对高技术制造业的影响,但影响的变化呈现出逐渐减小的趋势。一方面说明高技术制造业正处于高速增长阶段,企业数量和规模大于知识密集型服务业,对知识创新的依赖程度不高;另一方面高技术制造业规模不断增大,为追求更高的利润空间,逐步向具有高附加值的产业链高端发展,企业产生技术革新的需求,推动知识密集型服务业的发展,因此成都市高技术制造业的共生系数呈现出明显变化。而西部地区共生度差距最小,表示知识密集型服务业与高技术制造业发展缓慢,结合西部地区产业产值分析处于低水平的均衡状态。对于重庆市而言,在两个共生单元中高技术制造业的影响力更大,和知识密集型服务业共生系数相差较小。若重庆市处于高水平共生状态,两大产业能显著促进对方增长,但从近5年的产值数据分析可知,重庆市的产业发展缓慢,产值增长幅度要小于成都市,说明重庆市仅仅依靠知识密集型服务业和高技术制造业自身的协同创新能力来发展产业是远远不够的,需要外部环境的支持驱动产业从均衡状态向不均衡状态发展,进而达到更高水平的均衡状态。

由图4可看出,知识密集型服务业和高技术制造业的共生关系的趋势均是从非对称性互惠共生向对称性互惠共生状态发展,最终两大产业的共生系数会趋向于相等。比较两大中心城市和西部地区,成都市产值速度增长最快,两大产业共生系数相差最大;西部地区的产值增速最低,共生系数相差最小,趋向于均衡。根据共生系数的时间序列图,在外部环境没有变化的情况下,两大产业的相互发展会依赖现有的共生关系,产业发展水平低的区域产值增速会难以提高。

五、结论及建议

1.结论

本文以成渝地区双城经济圈中心城市和西部地区两大区域作为研究对象,结果表明研究对象的知识密集型服务业和高技术制造业正处于非对称互惠共生模式,正向对称互惠共生模式进行过渡。结合定量和定性分析,可得出如下的结论:

第一,本文选择的两大区域知识密集型服务业和高技术制造业在考察期内均为非对称性互惠共生模式,高技术制造业共生度不断减小,知识密集型服务业共生度不断增大,呈现出逐步向对称性互惠共生模式转化的趋势。通过定量分析可知,成都市两大产业的共生度相差最大,高技术制造业共生度明显高于知识密集型服务业共生度。这表明成都市现阶段的知识密集型服务业正处于快速成长阶段,基于高技术制造业为其提供的大量资金和产品需求,科技创新产品大量产出,知识创新水平不断提高。

第二,两大区域共生系数变化趋势一致,但两大产业共生系数表现出明显差异。成都市知识密集型服务业对高技术制造业的影响程度不断增大,通过高技术制造业的发展促进知识创新水平不断提高,二者形成良性循环,不断促进对方发展。重庆市高技术制造业影响知识密集型服务业的程度不断变小,说明高技术制造业的带动力不足以完全支撑知识密集型服务业的发展。西部地区与重庆市类似,但两大产业的共生系数更加接近,说明仅仅通过两大产业自身的循环发展,可能会陷入低水平的共生模式,使得产业发展缓慢,经济创新活力不足。

2.建议

基于上述结论,本文认为成渝地区双城经济圈两大中心城市在知识密集型服务业与高技术制造业共生发展水平的差异,恰好能够促成双方的合作。

第一,注重发挥各自两大产业的比较优势。成都市需加大对知识密集型服务业的政策扶持力度,鼓励高技术制造业应用并转化知识创新成果,重庆市需加大对高技术制造业的政策支持,与成都市的产业达成合作,形成差异化的产业结构。

第二,合理布局两大产业链。知识创新的溢出效应会在地理空间和产业价值链上扩散,以知识为中介能够提高两大中心城市的创新能力。知识密集型服务业和高技术制造业是知识创新的产业主体,合理布局产业链一方面能够加速知识的产生和应用,增加成都市和重庆市两大产业的附加价值,另一方面通过城市之间的对接合作,促进知识在地理空间上的溢出和扩散,能促进西部地区创新网络的形成。

第三,加强外部环境支持。对成都市和重庆市而言,一是要打破行政壁垒,加强基础设施的建设,提高要素的流动能力,为增强产业关联提供保障。二是整合知识密集型服务业和高技术制造业的资源,扩大产业共生系统的范围,提高知识创新的扩散能力,鼓励周边地区的制造业应用创新成果,进行产业升级。

参考文献:

[1]李福柱,李倩.知识密集型服务业集聚、高技术制造业集聚及二者协同集聚的创新驱动效应[J].科技进步与对策,2019,(17).

[2]史安娜,潘志慧.长江经济带核心城市高技术制造业与知识密集型服务业共生发展研究[J].南京社会科学,2018,(06).

[3]任皓,周绍杰,胡鞍钢.知识密集型服务业与高技术制造业协同增长效应研究[J].中国软科学,2017,(08).

[4]吕民乐,金妍.知识密集型服务业对中国制造业创新的影响——基于高技术制造业的实证分析[J].工业技术经济,2016,(04).

[5][21][24]袁纯清.共生理论及其对小型经济的应用研究(上)[J].改革,1998,(02).

[6][25]袁纯清.共生理论及其对小型经济的应用研究(下)[J].改革,1998,(03).

[7][23][26]胡晓鹏.产业共生:理论界定及其内在机理[J].中国工业经济,2008,(09).

[8]杨松令,刘亭立,基于共生理论的上市公司股东行为研究——一个研究框架及设想[J].会计研究,2009,(01).

[9]王珍珍,鲍星华.产业共生理论发展现状及应用研究[J].华东经济管理,2012,(10).

[10]胡晓鹏,李庆科.生产性服务业与制造业共生关系研究——对苏、浙、沪投入产出表的动态比较[J].数量经济技术经济研究,2009,(02).

[n]姚 星,唐 粼,林昆鹏,生产性服务业与制造业产业关联效应研究——以四川省投入产出表的分析为例[J].宏观经济研究,2012,(11).

[12]苗林栋,潘文卿,中国三大增长极生产性服务业与制造业的共生关系比较[J].技术经济,2014,(II).

[13]庞博慧.中国生产服务业与制造业共生演化模型实证研究[J].中国管理科学,2012,(02).

[14]金晟.生产性服务业与制造业共生演化动力机理探讨[J].统计与决策,2018,(09).

[15]金晟.生产性服务业与制造业协同发展研究[D].中南财经政法大学,2018.

[16]刘浩,原毅军,中国生产性服务业与制造业的共生行为模式检验[J].财贸研究,2010,(03).

[17]孙畅.产业共生视角下产业结构升级的空间效应分析[J].宏观经济研究,2017,(07).

[18]王珍珍.基于共生度模型的长江经济带制造业与物流业协同发展研究[J].管理学刊,2017, (05).

[19)霍鹏,魏修建.制造业与物流业互动融合的研究——基于八大综合经济区数据的实证分析[J].华东经济管理,(4).

[20][22]杨青,彭金鑫.创业风险投资产业和高技术产業共生模式研究[J].软科学,2011, (02).

(27]逯承鹏.产业共生系统演化与共生效应研究

[D].兰州大学,2013.

Research on Symbiotic Relationship between Knowledge

Intensive Business Service and High-tech Manufacturing

in the Central Cities of Chengdu-Chongqing

Twin Cities Economic Circle

Yang Gang Li Yun

Abstract : In the process of improving the scientific and technological innova-tion capacity of central cities in Chengdu - Chongqing twin cities economic circle,the symbiotic development of knowledge intensive services and high - tech manu-facturing plays an important role in promoting regional synergistic innovation com-petence. From the perspective of industrial symbiosis, this paper first analyzes theconstituent elements and internal operating mechanism of the two industrial sym-biosis systems,then analyzes the industrial symbiosis relationship and developmenttrend. by calculating the symbiosis index and the symbiosis coefficient index. It isfound that there is a significant symbiosis and interactive development relationshipbetween high - tech manufacturing and knowledge intensive business service. Atthe present stage,it is in an asymmetrical mutualism model,and is gradually devel-oping towards symmetrical mutualism;Under the same trend of symbiosis,the syn-ergistic innovation capacity of regions with a high level of industrial developmentwill continue to improve,and vice versa. Accordingly,the paper puts forward somepolicy suggestions ,such as giving full play to the comparative advantages of two in-dustries in the two central cities,Chengdu and Chongqing to reasonably lay out theindustrial chain ,and strengthen the external environment support.

Key words : Chengdu - Chongqing Twin Cities Economic Circle ; knowledge in-tensive business service ; high - tech manufacturing ; symbiotic relationship