网络游戏成瘾倾向对大学生疼痛共情的影响

2020-07-13蒙春柳陈淑娟

蒙春柳, 陈淑娟

(宁夏大学 教育学院,宁夏 银川 750001)

一、引言

共情是指一种换位思考他人想法、感受和行为的能力〔1〕。疼痛共情(empathy for pain)是一种典型的共情,它是指个体感知、体验他人遭受的疼痛,进而引发情绪反应的能力〔2〕,也就是个体基于自身疼痛经验,在看到他人受伤或痛苦时,通过他人的表情、行为及语言等线索,了解到他人疼痛感受并给与情绪和行为反应的一种能力。作为一种理解和分享他人情绪状态的能力〔3〕,疼痛共情对人类的社会交往有着重要的意义。在社会交往中,疼痛共情能够促使个体理解他人的痛苦并产生适当的情绪和行为反应,增进亲社会行为,从而维持正常健康的人际关系。

对大学生疼痛共情的研究主要分为两个方面。一方面是疼痛客体的不同特征对大学生疼痛共情的影响。周海波和甘烨彤等发现自我—他人重叠程度影响大学生疼痛共情的晚期加工〔4〕,表明疼痛共情是自上而下的认知加工方式,疼痛客体与主体的人际距离影响着大学生的疼痛共情。另外,宋娟和魏艳秋等发现眼部表达的不同情绪信息也影响大学生疼痛共情的晚期加工过程〔5〕,指出疼痛客体的情绪信息对大学生疼痛共情具有直接的影响作用。

另一方面是大学生主体特征对其疼痛共情的影响。杨东、李志爱等的研究发现,金钱启动降低了大学生对疼痛刺激的敏感性〔6〕,金钱启动激活了疼痛共情主体的愉悦系统,抑制共情脑区,进而降低其疼痛共情能力。肖威龙和杨秀清等人进一步证明,心理学专业大学生疼痛共情能力强于非心理学专业大学生〔7〕,具有心理学专业特征的大学生群体与非心理学专业的大学生群体的疼痛共情存在差异,大学生的主动性影响其疼痛共情能力。以大学生为研究对象,围绕疼痛共情展开的研究大多探讨了疼痛客体的特征对大学生疼痛共情的影响,而对大学生主体特征对其疼痛共情影响的研究不及对成人及青少年的研究。

针对成人的大量研究探讨了不同特征群体与普通群体疼痛共情存在的差异。杨静月、张蕾等发现,患有双相情感障碍的成人个体的疼痛共情能力比普通人低〔8〕,进一步的研究指出,该群体在不同发病时期疼痛共情能力受损不同〔9〕,表明情感认知存在障碍的成人群体疼痛共情能力低于普通成人,同时其疼痛共情能力随着情感认知的受损时间增加而降低。同时,Jingdan X等的研究表明具有医学知识背景的被试在面对疼痛共情任务时大脑活动与普通被试存在差异〔10〕,具有医学背景的人长时间受到疼痛刺激物刺激,进而使得该群体疼痛共情能力低于普通人,说明长期处于疼痛场景刺激下会降低个体的疼痛共情能力。无论是双向情感障碍者,还是具有医学背景者,他们先天或是后天地和普通人在认知上存在一定差异,这些群体在疼痛共情上与普通人表现出的差异表明了情感上的认知差异或对疼痛因素的长期接触都会降低成人的疼痛共情。

同样,在青少年疼痛共情的研究中也发现,与普通群体在认知上存在差异的青少年群体在疼痛共情上也与普通群体存在差异。孙小强、于伟霞等将存在情感认知偏差的品行障碍青少年与正常青少年进行对照研究,发现在疼痛共情任务下品行障碍的青少年大脑活动异常〔11〕,说明存在品行障碍的青少年疼痛共情能力与正常青少年存在差异。

由此发现,出现情感认知偏差或对疼痛因素的长期接触会降低个体的疼痛共情。暴力作为疼痛因素的一种,受到了学者的关注。高雪梅等人指出对暴力接触较多的群体,疼痛共情能力相较于普通人较低〔12〕。接触现实生活中的暴力或是虚拟媒体中的暴力都会导致个体脱敏,即由于反复面对某种负性情绪或暴露于暴力情境而导致认知、情感反应出现钝化,使个体对暴力及其相关刺激的认知、情感反应等减慢甚至消失,从而导致共情水平的降低。他们在对暴力犯与非暴力犯的研究中发现,相比于普通成人,暴力犯的疼痛共情水平较低〔12〕。疼痛共情的认知理论可以对此做出解释,情绪和行为反应的途径有自上而下和自下而上两个过程〔13〕。自上而下的认知因素主要是个体自身的经验,自下而上的过程则主要是由疼痛刺激引起的。在自上而下的认知过程中,观察者表现出的疼痛共情水平主要由其过往经历等经验因素和疼痛信号决定。因此,长期面对暴力因素的经验将会降低个体的疼痛共情能力。

那么,网络暴力游戏作为常见的暴力因素,长期接触网络暴力游戏对个体的疼痛共情是否存在影响?在一项fMRI实验中研究者指出,并没有证据表明网络游戏成瘾的成人被试在长期沉迷于网络暴力游戏的情况下会产生共情能力脱敏〔14〕,这一研究表明成人网络游戏成瘾者共情能力与普通成人不存在差异。Xuemei Gao等人的研究也发现,网络暴力游戏对成人疼痛共情并不存在显著性的影响〔15〕。然而,余皖婉等人却发现网络暴力游戏会助长青少年的攻击性倾向,降低青少年的共情能力,暴力游戏成瘾的青少年共情能力与攻击行为呈负相关〔16〕。长期接触网络暴力游戏会降低青少年的疼痛共情能力,而成人的表现却表明网络暴力游戏成瘾对其疼痛共情能力不存在影响。这可能是因为青少年尚未成熟,其大脑可塑性强,容易受到影响,而成人大脑可塑性较弱,受到网络暴力游戏的影响较小。

大学生作为刚刚成年的青年群体,其大脑可塑性强于成人,弱于少年,那么在大学生群体中网络游戏成瘾倾向对疼痛共情是否存在影响?若网络游戏成瘾倾向对大学生的疼痛共情不存在影响,其对疼痛共情的表现水平是否与成年人相同?若网络游戏成瘾对大学生的疼痛共情存在影响,那么我们应该采取措施控制其行为,以期达到促进其身心健康发展的目标。本研究将有助于解决这一问题,为未来解决大学生青年群体的网络游戏成瘾问题提供研究依据。

综上所述,本研究拟采用图片范式,探讨大学生网络游戏成瘾倾向对疼痛共情的影响。研究者提出以下假设:与普通大学生相比,网络游戏成瘾倾向的大学生表现出的疼痛共情水平更低,具体表现为在观看刺激图片时,网络游戏成瘾倾向的大学生反应时更长,正确率更低。

二、研究方法

(一)被试

在宁夏多所高校随机抽取在校大学生,采用Kimberly S.Young编制的网络成瘾综合诊断问卷(IAD-DQ)筛选被试〔17〕。最终筛选出被试共94人,被试年龄范围为17~29岁(20.5±1.9)。所有被试中网络游戏成瘾倾向组为44人(占被试人数的46.80%),其中男生为32人(占网络游戏成瘾倾向组被试人数的72.73%),女生为12人(占网络游戏成瘾倾向组被试人数的27.27%)。正常对照组为50人(占被试人数的53.20%),其中男生42人(占正常对照组被试人数的84%),女生8人(占正常对照组被试人数的16%)。两组之间年龄和性别差异无统计学意义。

网络成瘾综合诊断问卷(IAD-DQ)共8个项目,本研究采用5点计分,受测者自评回答(1~5分依次为从非常不符合到非常符合的不同程度)。总分为25分及以上的被试被视为网络游戏成瘾倾向组被试。该量表在本研究中的内部一致性Cronbach α系数为0.906。

(二)实验设计

实验采用2(网络游戏成瘾倾向:网络游戏成瘾倾向组,非网络游戏成瘾倾向组)×2(刺激类型:疼痛图片,非疼痛图片)的混合设计。其中网络游戏成瘾倾向为被试间变量,刺激类型为被试内变量。因变量为被试对共情对象的疼痛程度评分(1~7分依次为从不疼到疼的程度)。

(三)材料和程序

通过E-prime 2.0编制实验程序,程序由电脑呈现,所有材料均呈现在屏幕中央。首先,电脑屏幕中央呈现500毫秒的“+”注视点,注视点消失之后,呈现刺激图片1000毫秒,最后呈现疼痛程度评定量表(你觉得该刺激有多疼?),被试按键评分后,间隔随机空屏后进行自我难受程度评定量表评分(看到他们接受该刺激时,你觉得你有多难受?)。所刺激图片和线索图片均是完全随机呈现。

实验材料选自孟景编制的疼痛共情图片〔18〕。成对的疼痛—非疼痛场景图片分为2个条件:疼痛图片与非疼痛图片。其中疼痛场景中共情客体的手或脚处于疼痛状态,非疼痛场景中共情客体的手或脚处于非疼痛状态。最终选择70张日常生活中常见的、没有歧义的疼痛—非疼痛的图片。所有图片的分辨率为100像素/英寸,大小统一为8×5.65厘米。

(四)数据分析

实验数据采取SPSS 22.0软件建立数据库并进行分析,数据采用均数±标准差(M±SD)表示。

三、研究结果

(一)描述统计

对两组被试判断两类图片的反应时和正确率数据进行t检验,其结果如表1所示。相较于非网络游戏成瘾倾向组被试,网络游戏成瘾倾向组被试对疼痛图片的反应时间更长,对非疼痛图片的反应时间更短,结果均不显著。由此可知,网络游戏成瘾倾向的大学生与普通大学生对疼痛图片的反应需要更多的认知资源,但是两者差异不具有统计学意义。

表1 两组被试判断两类图片的反应时和正确率的t检验结果

网络游戏成瘾倾向组被试对疼痛图片判断的正确率更高,但结果不显著。两组被试在判断非疼痛图片的正确率上存在显著性差异,非网络游戏成瘾倾向组被试在非疼痛图片上的正确率显著高于网络游戏成瘾倾向组被试的正确率。这一结果显示,与普通大学生相比,网络游戏成瘾倾向的大学生对非疼痛图片的判断能力较差。

(二)反应时

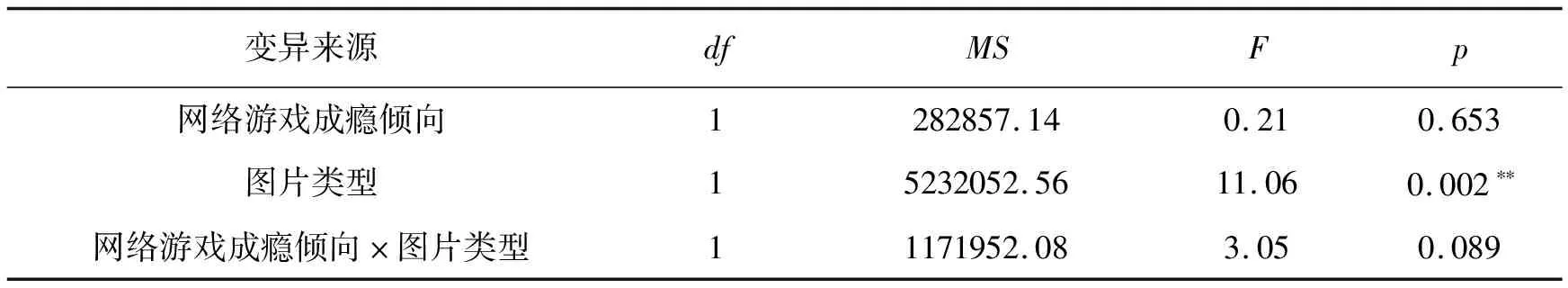

对所得的反应时数据进行2(网络游戏成瘾倾向:网络游戏成瘾倾向组、非网络游戏成瘾倾向组)×2(图片类型:疼痛图片、非疼痛图片)两因素重复测量方差分析,结果如表2所示。图片类型主效应显著,被试对疼痛图片的平均反应时(2787.23±931.00)显著长于对非疼痛图片的平均反应时(2487.02±871.43)。这一结果说明,两组被试对疼痛图片的反应时均长于非疼痛图片,疼痛图片需要的认知资源多于非疼痛图片。

表2 反应时数据重复测量方差分析

网络游戏成瘾倾向主效应不显著,两组被试之间的反应时不存在显著差异。这说明,两组被试对所有图片的反应时表现一致。同时,网络游戏成瘾倾向与图片类型的交互作用不显著。这一结果说明,两组被试对在两类图片的反应时表现一致。

(三)正确率

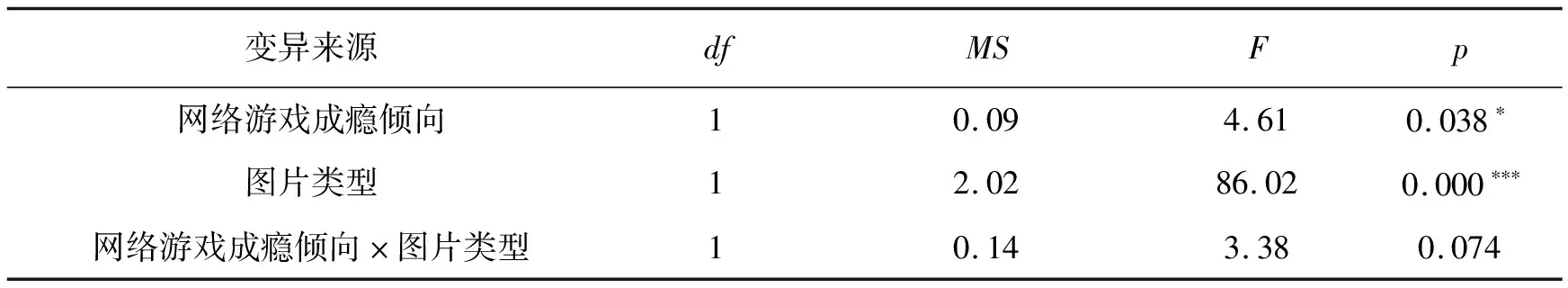

对所得的正确率数据进行2(网络游戏成瘾倾向:网络游戏成瘾倾向组、非网络游戏成瘾倾向组)×2(图片类型:疼痛图片、非疼痛图片)两因素重复测量方差分析,结果如表3所示。网络游戏成瘾倾向主效应显著,网络游戏成瘾倾向组被试判断图片的正确率(0.41±0.10)显著低于非网络游戏成瘾倾向组被试判断图片的正确率(0.45±0.09)。说明网络游戏成瘾倾向的大学生对图片的判断正确率比普通大学生低,对疼痛因素的感知能力比普通大学生差。

表3 正确率数据重复测量方差分析

图片类型主效应显著,被试判断疼痛图片的正确率(0.54±0.14)显著高于判断非疼痛图片的正确率(0.32±0.18)。这一结果指出,与非疼痛图片相比,所有被试对疼痛图片的判断准确度更高,说明疼痛图片中的疼痛因素比非疼痛图片更为明显。网络游戏成瘾倾向与图片类型的交互作用不显著,表明两组被试判断两类图片的正确率表现一致。

四、讨论

疼痛共情是一种亲社会行为,是一种理解和分享他人情绪状态的能力〔3〕,对个体的社会交往起着重要的作用。长期接触暴力等疼痛因素会降低个体的疼痛共情〔12〕,网络暴力游戏作为一种常见的暴力因素,对疼痛共情起着重要的影响作用。已有的研究探讨了网络游戏成瘾对成人和少年群体疼痛共情的影响,网络游戏成瘾倾向对大学生等青年群体共情能力的影响还不确定。

已有研究表明网络游戏成瘾倾向对成人疼痛共情能力不存在影响〔15〕,却会降低青少年群体疼痛共情能力〔16〕。在这些研究基础上,考虑到大学生处于刚刚成年的阶段,大脑可塑性比成人强,而比少年群体较弱,本研究就网络游戏成瘾倾向对大学生疼痛共情能力的影响进行研究。

(一)两组被试判断两类图片的反应时分析

行为数据显示,网络游戏成瘾倾向组被试对疼痛图片的反应时长于非网络游戏成瘾倾向组被试对疼痛图片的反应时,说明相比于非网络游戏成瘾倾向组被试,网络游戏成瘾倾向组被试在观察疼痛图片时自动化程度较低,需要调用的认知资源较多。在高雪梅等人的一项ERP实验中发现,疼痛图片诱发的N110波幅都比非疼痛图片小〔12〕,说明被试能够更加自发地加工疼痛图片。个体对疼痛图片的加工过程更加趋向于自动化,所需调用的认知资源较少,因此N110波幅较低,即对于疼痛图片的加工是个体自动化的加工过程,需要投入的认知资源较少。

本研究结果说明网络游戏成瘾倾向组被试在识别疼痛信号时需要投入更多的认知资源,证明了相较于普通大学生,网络游戏成瘾倾向的大学生对他人疼痛的感知及判断时间较长。

(二)两组被试判断两类图片的正确率分析

在对比两组被试对不同类型图片的正确率中发现,非网络游戏成瘾倾向组被试判断非疼痛图片的正确率显著高于网络游戏成瘾倾向组被试判断非疼痛图片的正确率。由于实验材料中非疼痛图片涉及潜在的疼痛信息,并非不传达任何疼痛信号的刺激,且强度分布较为分散,因此在对非疼痛图片的观察数据中测试到的是被试对于细微感觉的察觉。根据机体对具有威胁性的刺激会表现出心理加工和行为反应上的优先效应的观点〔19〕,非网络游戏成瘾倾向组被试对于非疼痛图片的反应时较长,表明这组被试发现了潜在的疼痛信号,对刺激图片给予了更多关注,调用了更多资源〔20〕。而网络游戏成瘾倾向组被试可能未察觉到非疼痛图片中的潜在疼痛信息,因此对于非疼痛图片的注意较少,反应时较短。这解释了两组被试判断非疼痛图片时正确率的差异。

相较于非网络游戏成瘾组被试,网络游戏成瘾倾向组被试辨别非疼痛图片的正确率显著较低,说明网络游戏成瘾倾向组被试对细微疼痛感觉的共情上显著弱于非网络游戏成瘾组。Osborn等人采用筛选高共情能力者的方法,使用fMRI实验发现,高共情能力者在看到他人疼痛的场景时,能同时感受到疼痛的情感成分和感觉成分〔21〕。那么对于非疼痛图片中的潜在疼痛信号,需要具有高疼痛共情能力的人才能在观察图片的过程中发现,这也说明本次实验的结果提示相比于网络游戏成瘾倾向组被试,非网络游戏成瘾倾向组被试的疼痛共情能力更高。

但是,网络游戏成瘾倾向组的被试在疼痛图片上的正确率均值高于非网络游戏成瘾组,结果与前人研究相悖〔12〕。Mazhari S认为网络成瘾的本质是一种冲动性障碍〔22〕。冲动性常被定义为“未经充分思考便行动”,具有该特征的人会受到瞬间反应的驱使,倾向于冒险并试图快速且无计划地做出反应〔23〕。以往在对网络成瘾者与控制组冲动性的比较研究中,结果均表明网络成瘾与冲动行为密切相关。那么网络游戏成瘾倾向组的被试比非网络游戏成瘾倾向组的被试更倾向于选择过高或过低的分数选项,同时本研究的实验材料疼痛图片与非疼痛图片的强度差异大,主要是疼痛图片的强度过高,而非疼痛图片的强度分布较为分散,这可能是导致网络游戏成瘾倾向组的被试在疼痛图片上的正确率均值高于非网络游戏成瘾倾向组的原因之一。

(三)大学生网络游戏成瘾倾向与图片类型的交互作用分析

在两组被试对不同类型图片的反应时和正确率的重复测量方差分析中发现,网络游戏成瘾倾向与图片类型在反应时上交互作用不显著,网络游戏成瘾倾向与图片类型在正确率上交互作用不显著。网络游戏成瘾倾向与图片类型在反应时与正确率上的交互作用显著性均接近临界值,这一结果说明网络游戏成瘾倾向对大学生疼痛共情能力存在比较严重的影响。前人对中学生的研究指出,网络游戏成瘾对少年群体的共情能力存在显著影响〔16〕,同时国外研究发现,网络游戏成瘾并不会对成人的疼痛共情产生影响〔14〕。而本研究的结果表明,网络游戏成瘾倾向对大学生青年群体的影响很微妙,网络游戏成瘾倾向对大学生疼痛共情能力的影响尚未达到中学生少年群体的严重程度,但是却比对成人群体的影响严重。若不能及时进行预防和干预,网络游戏成瘾倾向将会严重影响青年人的学习和生活。

五、结论与启示

本研究采用图片范式探究了大学生网络游戏成瘾倾向对疼痛共情的影响,发现相比于普通大学生,网络游戏成瘾倾向的大学生对疼痛图片反应时较长,对非疼痛图片的正确率显著较低,得出了网络游戏成瘾倾向的大学生疼痛共情能力低于普通大学生的结论。研究提示,网络游戏成瘾倾向对大学生疼痛共情能力的影响非常微妙,其影响严重度介于成瘾青少年与成瘾成人之间,及时地预防和干预在这一阶段极其重要。

有研究指出,当前我国40%的青少年面临着网络成瘾的潜在风险〔24〕,同时青少年网络游戏成瘾在所有成瘾行为中最为突出。由于大学生正处于少年向青年过渡的成长阶段,自我意识不断增强,加之高校生活脱离家庭和社会管控,大学生在青少年网络游戏成瘾群体中的占比日益增高〔25〕。网络游戏成瘾的问题已经成为影响大学生学习和生活的重要因素,随着大学生过度地玩网络游戏,其学业成绩开始下降,逃课及挂科等行为出现的几率增大,在生活中兴趣丧失、情绪低落、社交活动减少,幸福感受到多重的负面影响〔26〕。大学生群体是国家重要的人才储备,而网络游戏成瘾已然成为大学生心理健康和社会交往的重要威胁。

本研究发现网络游戏成瘾会降低大学生的疼痛共情能力,这会直接影响大学生的社会交往。由此,可从玩网络游戏的情感动机、休闲动机和生活事件压力动机三个主要动机来思考引导大学生规避网络游戏成瘾的路径。首先,家庭中家长应注重和谐亲子关系的建立,学校辅导员应关注大学生的生活,关注大学生情感上的需求。其次,学校应丰富课余活动,增加大学生休闲生活的选择。最后,家庭和学校都应关注大学生生活事件带来的压力问题,为大学生面对生活事件的压力提供支持,引导其采取合适的减压方式,避免以网络游戏为主要减压方式导致网络游戏成瘾。