足迹识别的“捺·立·平”训练法

2020-07-09刘玉文张琳李铮铮

刘玉文,张琳,李铮铮

(1.四川警察学院 四川泸州 646000;2.四川法官学院 四川成都 610000)

犯罪类型多样化、犯罪手段智能化的新形势下,侦查面临严峻挑战。网络实名制管理、手机基站全覆盖、天网工程建设、物联网集成、大数据应用等为侦查破案提供了新的支撑,但刑事犯罪案件依然高发,破案率也未有显著提高。究其原因,与犯罪基础信息的不够充分有很大关系。而犯罪基础信息通常来源于犯罪现场,因此对犯罪现场痕迹物证的研究和应用即是提高破案率的关键。

犯罪现场上最重要的痕迹物证有三类,分别是手印、足迹和生物检材。手印技术非常成熟,且为人所共知,因此犯罪嫌疑人常会避免遗留手印于犯罪现场,导致犯罪现场手印的提取率低下,对提高破案率的作用不明显。DNA技术比较成熟,在大要案件中作用明显、在小案中作用未充分发挥,而刑事犯罪案件中小案居多,因此犯罪现场生物检材对提高破案率的作用也不明显。足迹技术有两方面内容[1],一是形象特征检验方面,研究对象是鞋,但犯罪现场鞋印通常不完整,鉴定价值不高,不能有效发挥作用;二是步法特征检验方面,研究现场足迹为谁所留,即足迹的人身同一认定,该方面技术尚不成熟,在侦查破案中的作用发挥较差。

总体上,犯罪现场上最重要的三类痕迹物证对破案率的提高均存在不足,但是为了进一步提高破案率,又必须深入研究这三类痕迹。三类痕迹中足迹是最多见的一类痕迹,三类技术中足迹技术(在人身同一认定方面)尚不成熟,足迹技术一旦取得进展,必将带动破案率的提高,因此足迹技术的研究成为了近年来的热门课题。

本文研究足迹识别技术,属于足迹的人身同一认定技术。足迹识别是指在足迹中辨识反映人的行走动作习惯或赤足的足型结构的特征的方法,当这些特征达到一定的数量时,即可用于足迹的人身同一认定。

一、足迹识别技术的研究和应用概述

足迹识别技术的研究和广泛应用始于步法追踪技术奠基人马玉林。马玉林在内蒙古赤峰县公安局担任步法追踪员期间,利用足迹直接认定大量犯罪嫌疑人,成功破获大量刑事犯罪案件,带动了全国学习、研究、应用足迹识别技术的热潮。1981年马玉林去世后,对足迹技术的研究进入高潮期,在1980年代相继出现了以公安部物证鉴定中心程国恩为代表的“鞋底磨损检验”技术[2][3]、以河北雄县公安局刘树权为代表的“动力形态检验”技术,并将以马玉林、苗春青为代表的足迹识别技术称为“步法检验”技术,合称为足迹检验的三大技术或三大流派[4][5][6]。在1983年,并出现了利用犯罪现场单个足迹认定犯罪嫌疑人的成功案例[7]。该三大技术具有共同的特点,即将足迹作为整体进行研究,从足迹中辨识人的行走动作习惯或赤足的完整足型结构,从而达到足迹人身同一认定目的[8][9][10][11]。由此导致的问题是,足迹识别技术的应用需依赖丰富的个人经验,不易被多数人掌握,因此其应用受到限制,未能推广普及开来。

其后,足迹识别技术的研究尝试从人的行走动作习惯方面进行突破,出现了定量化检验(量化步幅特征变化区间以分辨留痕人)、隶属度检验(步幅规律与留痕人的相似度)、步幅特征U 检验法(步幅6 项指标的符合度)、步幅特征△检验法(前后足迹构成三角形,检验6 项指标的符合度)等[12][13][14]。这些方法主要应用于排除而不能认定犯罪嫌疑人,在侦查破案中的作用不明显。

期间,专家学者也进行了足迹自动化识别的研究,成功开发出多个足迹自动识别系统,应用较好的有《恒锐足迹自动识别系统》和《创恒足迹花纹自动识别系统》。足迹系统的应用,主要是利用鞋底花纹进行案件的串并,但串并案件的依据还需要利用到其他的条件,单纯的足迹发挥的作用并不明显。

足迹识别技术的研究也有另辟蹊径的,有从犯罪心理痕迹中探寻足迹特征的[15][16],有从运动力学上探寻人体运动规律的[17][18],也有从专业融合方面进行研究的,如足迹与视频融合[19][20]、足迹与DNA融合[21]等。这些研究有可取之处,但仍然未能有效提高足迹的利用效率。

笔者从赤足的足型结构方面研究足迹识别技术,将赤足的完整足型结构视为多个结构特征的组合,对赤足的结构特征逐个进行研究,当结构特征达到一定数量时,再进行整合,从而达到掌握赤足的完整足型结构的目的[22][23][24]。该研究方向的优点在于,赤足的单个结构特征相对简单,易于观察和识别,便于推广普及,已逐渐被认同[25]。经过反复研究和实践,笔者目前已确定了赤足的5个结构特征,并且随着参与研究人员的增多和研究的进一步深入,必将有更多的结构特征被确立,进而达到足迹人身同一认定的目的。为便于学习和掌握赤足的结构特征,笔者创设了“捺·立·平”训练法。

二、“捺·立·平”训练法缘起

步法检验、鞋底磨损检验和动力形态检验等三大足迹检验技术均揭示,足迹可以排除鞋底等客体的干扰而进行人身同一认定,这是足迹技术在侦查破案中充分发挥作用的关键因素,但是在穿鞋足迹中辨识赤足完整的足型结构过于困难,不利于推广普及。受《指纹鉴定法IF⁃SC07-02-01-2006》①启发,进行同一认定的基本要求是特征数量达标,因此可以将赤足完整的足型结构视为多个赤足的结构特征的组合,识别单个结构特征比识别完整的足型结构更简单和容易。由此,笔者将完整的足型结构初步分为跟后缘、跟骨结节、足弓、第一跖骨头、跖內缘、第五跖骨头、跖外缘、跖前缘和拇趾等共9个结构特征,并逐一进行研究。

笔者的研究从赤足的跟后缘特征开始。经研究,笔者确定了跟后缘的4个细节特征,即跟后缘形态和位置、落足点位置、跟内侧和跟外侧月变点的位置,并在《利用踏痕分析年龄之技法探讨》[22]一文中详细介绍了识别的方法。在教学中发现,学生通过训练,能够识别出跟后缘形态和位置、落足点位置等2个细节特征,对月变点特征的识别没有达到要求。分析原因,一是月变点位置是跟后缘与跟內缘、跟外缘的交界部位,本身难以区分;二是踏痕和压痕作用力的交替,在赤足跟部的边缘部位反映已经比较弱,也造成了识别的困难。因此,对赤足的跟后缘特征,笔者在其后的研究中保留了2个细节特征,即跟后缘形态和位置、落足点的位置。

在后续研究中,笔者发现赤足的跟骨结节、第一跖骨头、第五跖骨头、跖前缘和拇趾等特征也能够识别,并在《赤足形态在穿鞋足迹中的反映》[23]一文中详细介绍了识别的方法。在教学中发现,学生通过训练,能够识别出跟后缘、跟骨结节、第一跖骨头、第五跖骨头和拇趾等特征,但对跖前缘特征的识别没有达到要求。分析原因,一是压痕和蹬痕作用力的交替部位在第一跖骨头中部靠前,没有延展到跖前缘;二是跖前缘位置作用力小,不易突破鞋底的厚度形成明显痕迹,识别难度较大。因此,在后续研究中,笔者取消了跖前缘特征,只保留了跟后缘、跟骨结节、第一跖骨头、第五跖骨头和拇趾等5个结构特征,并在《穿鞋足迹作用浅析》[24]一文中予以了说明。

为有效地识别赤足的结构特征,笔者创设了“捺·立·平”训练法,即依次通过捺印足迹、立体足迹和平面足迹的识别训练来掌握辨识赤足的结构特征的方法,并撰文《足迹识别的训练》[26]予以阐述。文中没有对训练方法予以命名,同时在其后的教学实践中,两方面的原因令笔者对捺印足迹的识别训练没有给予足够的重视,导致学生的足迹识别训练没有达到很好的效果:一是课时量少,完成立体和平面足迹识别的训练较为紧张;二是将足迹识别训练看作长期的过程,要求学生在掌握好原理和方法的基础上,在从事公安工作后进行自主识别训练。笔者反复思考后,认为应该重视对捺印足迹的识别训练,因此将训练方法直接命名为“捺·立·平”训练法。该训练方法的优点是,能够让初学者系统地学习和掌握赤足的结构特征。

三、“捺·立·平”训练法内容

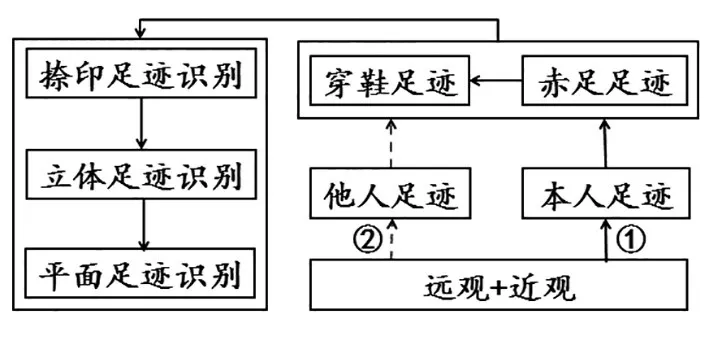

犯罪现场足迹多为平面穿鞋足迹,故此足迹识别训练的目标是能够正确识别平面穿鞋足迹的结构特征,“捺·立·平”训练法即是为达成此目标的训练方法。“捺·立·平”训练法是指在训练足迹识别的技能时,以在平面穿鞋足迹中识别出赤足的结构特征为目标,按照先训练捺印足迹识别、再训练立体足迹识别、最后训练平面足迹识别的步骤训练足迹识别的方法如图1所示。

图1 “捺·立·平”训练法的步骤和方法(先进行①,再进行②)

如图1所示,足迹识别训练按照下列步骤和方法依次进行:

(一)足迹识别训练需远观和近观相结合,反复体会和分析痕迹变化规律。远观是指蹲在足迹旁观察足迹,目的是确定赤足的结构特征在足迹中的大体位置和形态;近观是指趴在足迹旁观察足迹,眼睛距离被观察部位很近,约10cm距离(借助放大镜观察时,观察距离可相应放远),目的是确定赤足的结构特征在足迹中的具体位置和形态。

(二)足迹识别训练需先采用本人的足迹进行训练,再采用他人的足迹进行训练。本人的足迹,赤足的结构特征可以随时感知,便于及时体会和分析痕迹变化的规律特点,而他人的足迹,主要用于验证对痕迹变化规律的理解及掌握程度。

(三)足迹识别训练需先进行赤足足迹训练,再进行穿鞋足迹训练。赤足足迹能够更好地呈现赤足的结构特征,易于识别,同时也可为穿鞋足迹的识别训练提供参考。

(四)足迹识别训练的最终目标是能够在平面足迹中辨识赤足的结构特征,为达此目标,需要从易到难进行训练,先训练捺印足迹识别,再训练立体足迹识别,最后训练平面足迹识别。

“捺·立·平”训练法是系统地进行足迹识别训练的方法,能够让初学者从易到难地学习和掌握足迹中赤足的结构特征,有助于足迹技术的应用和推广。

四、“捺·立·平”训练法效果

在2019年度秋季教学中,笔者将“捺·立·平”训练法应用于刑事科学技术专业2016级1、2区队(以下简称“刑技1601”区队、“刑技1602”区队)的《足迹识别》课程教学,取得了良好的教学效果。

(一)足迹识别的层级及成绩档次

笔者对赤足的结构特征的研究,确定了赤足的跟后缘、跟骨结节、第一跖骨头、第五跖骨头和拇趾等5个结构特征,在教学中即以该5个特征为依据设定了足迹识别的层级和考核成绩档次。

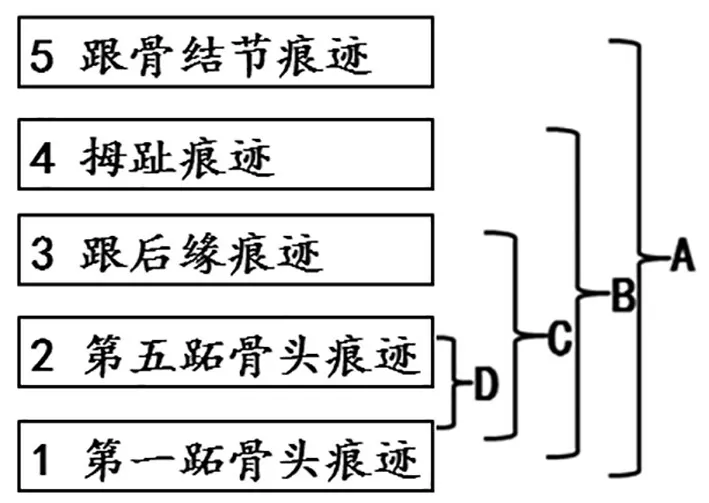

足迹识别的层级依据赤足的结构特征识别的难易程度进行划分,分为5个层级,1级最简单,5级最难。考核成绩档次依据识别的层级而定,分为ABCD等4档,A档最高、D档最低。足迹识别的层级及考核成绩档次详见图2。

图2 足迹识别的层级及考核成绩档次(1-5:足迹识别层级;A-D:考核成绩档次)

图2中,第1层级(第一跖骨头痕迹的识别)较简单,需要同时识别出第2层级(第五跖骨头痕迹的识别),成绩才能定为D档;识别出较高层级,必须同时识别出所有的较低层级,成绩才能确定为相应档次,如A档成绩是正确识别出全部5个层级。

同时,在A、B档次中,按照识别的准确程度不同,还细分出“+”和“-”的小档次。其中“+”表示识别的准确度接近或达到教师的程度、“-”表示勉强达到该档次。

(二)采用“捺·立·平”训练法前后的教学效果比较

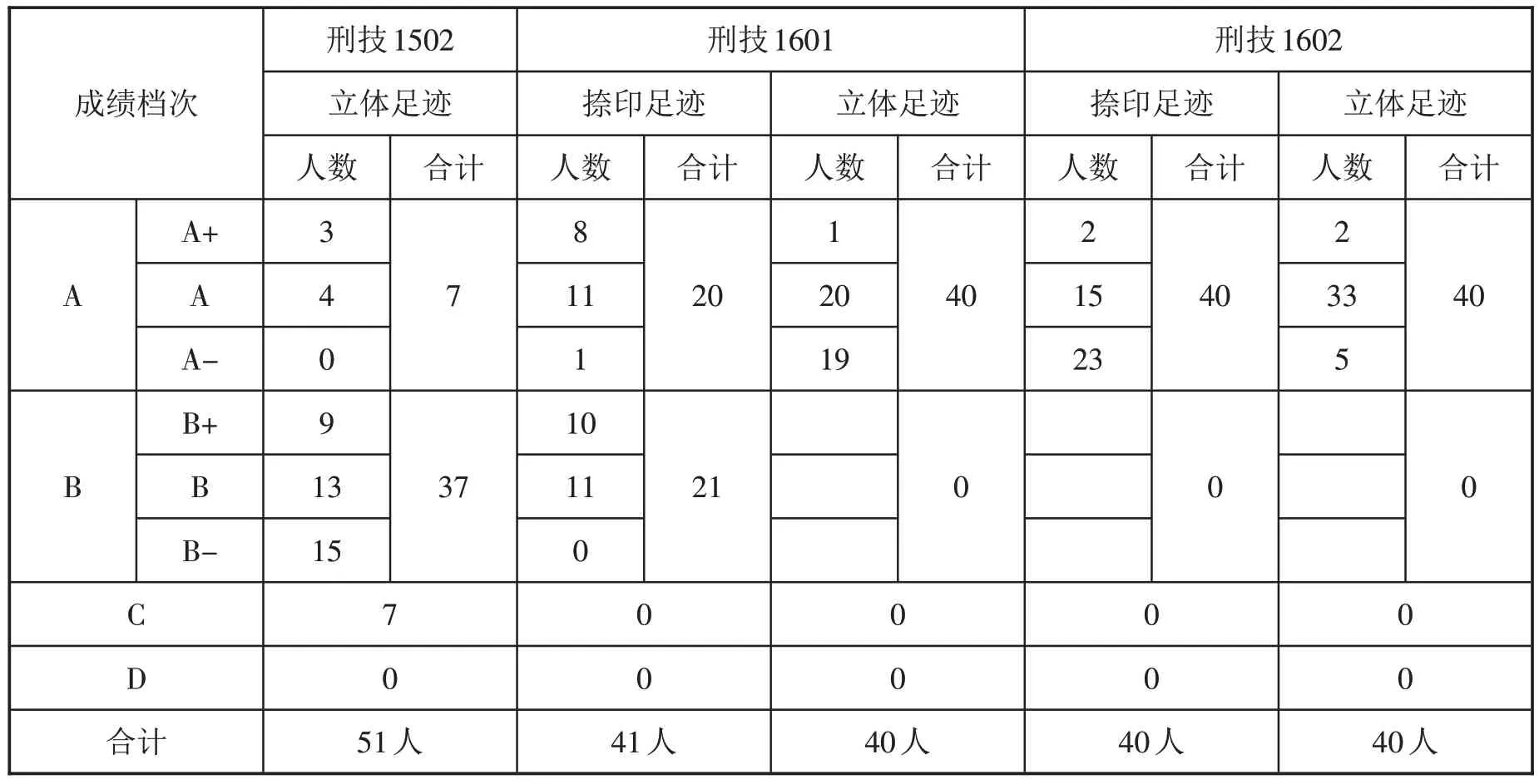

笔者在2018 年度秋季刑事科学技术专业2015 级2 区队(以下简称“刑技1502”区队)的《足迹识别》课程教学时,没有进行捺印足迹识别的教学,其余的教学与成绩档次标准均与刑技1601、刑技1602区队相同。因此,将该3个区队的教学效果作比较,其考核结果统计如表1所示。

表1 《足迹识别》课程考核成绩统计对照

由表1可见,《足迹识别》课程教学采用了“捺·立·平”训练法后,教学效果明显提升,同时随着教学经验的积累,教学效果也在提升。具体表现为:

1.刑技1502区队由于没有进行捺印足迹识别的训练,导致立体足迹识别成绩为A档次的仅有7人,同时C档次的也有7人,教学效果不理想。

2.刑技1601 区队捺印足迹识别成绩为A 档次的仅有20 人,其余21 人为B 档次,教学效果一般。不过,成绩为A+档次的高达8人,明显优于其余3次考核结果(刑技1601区队立体足迹1人,刑技1602 区队捺印和立体足迹均分别2 人)。分析原因是针对刑技1601 区队捺印足迹识别的教学时,笔者首次进行捺印足迹识别训练,教学效果不明朗,经验欠缺加之信心不足,使得在指导学生训练时更侧重于少数的学生,没有兼顾到全体学生,被重点指导的学生成绩更好。

3.刑技1601 区队立体足迹识别(应有41 人,其中1 人事假未能及时参加训练和考核)、刑技1602区队捺印足迹识别和立体足迹识别的考核成绩全部为A档次,说明“捺·立·平”训练法能够让初学者在短期内掌握足迹识别技能。

四、结语

赤足的足型特征能够在足迹中反映出来。将赤足的完整足型结构视为多个结构特征的组合,有助于对赤足的足型结构的学习和掌握。“捺·立·平”训练法是系统地学习和掌握赤足的结构特征的有效方法,能够让初学者在短期内掌握足迹识别技能。

[注释]:

①《指纹鉴定法IFSC 07-02-01-2006》规定:“当检材指印与样本指印种类特征相符、两者的相应部位至少具有8个细节特征点相符、没有差异或差异可以得到合理解释,出具认定结论”,“脚趾纹印的鉴定方法与手指纹印的鉴定方法相同”。