解密谷纹玉壁内涵及制作

2020-07-08王文

王文

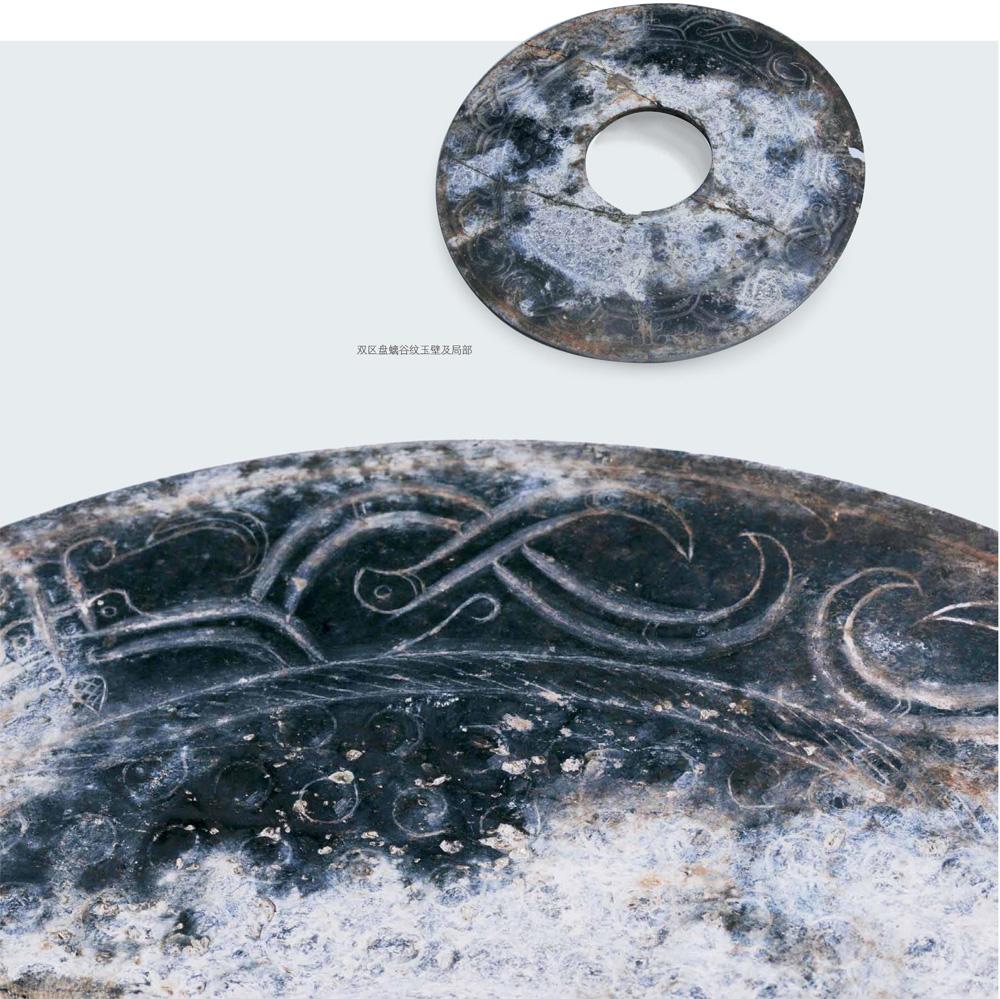

谷纹玉璧,主要流行于战国与两汉,是东周王朝“分崩离析”下的“君命天授”的产物。是诸侯们维持统治自圆其说的权力象征。谷纹玉璧不仅蕴含丰厚的文化内涵,其制作工艺的精巧程度更昭示了这一时期社会经济、技术工艺上的巨大进步。

“君命天授”的统治合法陸

谷纹,是指整齐排列的蝌蚪状纹饰,像谷牙。是战国至两汉时期玉璧上的常见纹饰。战国时期,各自称大的诸侯之间为了昭示自己的合法地位,急需种支撑理论来自圆其说,这时黄老与儒家的思想被各诸侯国之间所认定,这其中黄老学说中关于“天圆地方”的阴阳观念,更是为以后的各诸侯自圆其说的“君命天授”理论奠定了基础。各诸侯之间也借此把自己包装成了“天之骄子”的形象证明自己的合法性。当然有了理论的支撑还不够具象,还需找一种能够代表这种神权的物化象征物,显然玉璧的形态正符合了这种条件的需求,自然也就被选中为“天的象征,那么它的持有者当然也就成了“天”的代言人,其身份也就成了“君命天授”。

黄老阴阳学说认为,世界是一个物质性的整体,自然界的任何事物都是相互统一的。只要个人的“内证”修为达到一定的程度,就能超越普通大众的感知能力,从而达到与上天的沟通能力。这其实是古人掌握的宇宙能量运行规律,当天地间能量发生变化时,就会逐渐表现在人们可以看到的相对宏观世界中。比如当春天以东方七宿为代表的“木”属性的能量到来时,大地就会解冻,种子开始发芽,一切生命都被这种能量唤醒,进入新一轮的“春生,夏长,秋收,冬藏”。因此古代掌握这种宇宙运行规律的人,也就成为“君命天授”人物。由于这种能量60年一轮回,周而复始,如环无端,因此古人用“天圆”来描述这种时间的周期,同时古人讲方位时,会用“四面八方”来描述,所以才叫“地方”。

以农业为本的封建社会,粮食的生产直接决定着一个政权的兴衰存亡,显然被赋予“君命天授”的统治阶层,如何能与“上天”沟通保证粮食的产量,是一个政权稳定的基础,这时“社稷”的活动也就成了第一位的工作。目的很明确,就是借与上天沟通的玉壁祷告上天保佑自己的土地上能够风调雨顺、五谷丰登。那么在礼天的玉璧上添加上谷物萌发的形态,也是统治阶层最直接明了的一种意识表达形态。只要上天能够保佑土地谷物萌发,百姓也就能丰衣足食,社会也就能安定团结。因此祭祀“社稷”也就成了国家的象征,显然借以沟通“上天”的谷纹玉壁也就成了政权的象征,持有的多少也就成为身份、权力大小的标志。

彰显阶级及延伸内涵

谷纹玉璧的产生既然承载了与“上天”沟通的特定意义,那么它的使用范围肯定也要有所界定,从现代考古发现的谷纹玉壁尺寸及文献记述的自身含义来看,首先排除了战汉时期谷纹玉璧作为佩饰的可能,那么它的体现也只有在身份、权力上的表现。我们可从几个知名典故记述,反思一下它的内涵所在,知名的“和氏壁”故事与“富可敌国”典故都可说明,有钱、有地盘不代表就是身份高贵,只有确定了“君命天授”的地位,才能算是贵族的阶层。因此不管活着的还是死了的能够拥有一定数量的与“上天”沟通的谷纹玉璧,就算是有了身份和权力的象征。当然拥有的谷纹玉壁越多,代表着自己的食邑范围和權力也就越大。因此古人在“视死若生”观念下,把大小不的谷纹玉壁用于殉葬,也是一种时代意识的体现。

战汉玉壁上的谷纹,皆是在玉璧全部修饰、抛光完后再砣刻。为何如此,推断有以下几种可能:是祭祀的形式需求,也就是说,作蒲纹减地的玉璧其实在贵族间早就做好了储备,只有在开展祭祀活动时才会现砣刻上谷纹,依此祈祷上天保佑所有谷物,在新的一年都能够萌发生长;二是这类切割、抛光好的片状玉料已作为一种贵族商品,客户可依据各类场合的礼制要求,现定制加工各类造型、纹饰的器物,这种在抛光上又加刻谷纹的玉壁,只是其中的一个种类而已。这种现象从同时期许多璜、瑗、珩、鯖等的造型、纹饰加工形式中也能反映出来,和谷纹玉壁一样皆是形体抛完光后再添加的线刻纹饰,因多是应急制作,纹饰线条的加工相对显得都有些潦草;还有一种形式是专门作为冥璧的可能,意义来源于古人的“视死若生”观念,在下葬时把代表权力和地位的玉璧砣刻上谷物萌芽的状态,希望死者也能像谷物的萌芽样,能够死而复生,又或者是希望在另一个世界也能像活着的时候样享有切。

谷纹玉璧制作解密

取材与痕迹比对

实际上,战汉时期殉葬的谷纹玉璧,都有一定的加工规律可循。1992年临淄区商王村墓地,M1与M2发掘的

对夫妻并穴墓出土的29枚大小不一的谷纹玉璧,从中可以分析出战国至西汉谷纹玉璧的加工制作流程。

这时期作用于玉璧的蒲纹减地痕迹显示。黑燧石是其采用的主要研磨料(黑砂)。蒲纹线状划蹭工痕清晰可辨,这种痕迹只有大于玉料自身硬度的材质才能体现,从故宫藏《制玉图》标注砂料种类比对,其中的“黑砂”既是黑燧石的筛选料,再结合陈启贤《砣具始用年代试析》一文中所实验的黑燧石推蹭痕迹对比,基本可确定谷纹玉璧的蒲纹减地加工所使用的工具就是黑燧石。

燧石是一种分布比较广泛的硅质岩石,常用于火石使用,颜色多呈灰、黑等色,质地细密、坚硬。黑燧石的莫氏硬度一般多在7度,M1/M2出土的这29枚玉壁经送检得知皆为透闪石结构的和田青玉,那么它的莫氏硬度也就在6.5-6.9之间,显然黑燧石完全可以作为这些蒲纹的研磨料使用。燧石由于地域分布广泛取材方便,这也成为历代治玉多用燧石作为研磨料的主要原因。

当一块璞玉解形为玉璧形材所需的厚度后,内外国的取形从痕迹看采用的皆是管钻提取,所用解玉砂也是黑燧石研磨料的痕迹。

内圆管钻研磨痕迹所呈现的等高线现象。是钻孔时每次添加的粗磨料作用于玉表的结果。这种钻孔痕迹显示出,谷纹玉璧的孔径钻具一定有固定的台架装置,否者不会形成这种垂直的孔道现象,另外研磨料也是在提起钻头后分次添加,才会出现这种等高磨痕,还有钻具的速度也必须很快,否者也不会出现这种钻头卡住磨料粗颗粒产生的线状划痕。

这里还需强调的是,有些尺寸大小不一的谷纹玉壁内孔的管钻提取孔径(也就是《尔雅·释器》所说的“好部)却完全相同,这种原因只有一种可能,那就是不同尺寸玉璧的内径采用的都是同一尺寸的管钻加工,这也说明这批玉壁的加工是在同一时段和地点完成,显然《尔雅·释器》中所界定的玉璧形制标准,现实中出土的很多玉璧其实并不符合这种定制。

加工制作流程

在璞玉切割成片状完成内外圆的取形后,谷纹玉壁首先开始的是燧石划刻起草、推磨蒲纹减地的加工,当蒲纹减地工作完成后,接着着手的是两面的抛光,这时玉璧内外国的壁厚部位是不抛光的。最后才是在抛光后的蒲纹交叉形成的凸起处,砣刻上逗号形的谷纹图案。当谷纹砣刻完成后再接着砣刻出内外郭线,最后再统一做砣刻线的美化连接修整,显然在抛光后砣刻上的线条凹槽里没有抛光痕迹,这也是战汉谷纹玉璧制作的一大特征。

其实在整体造型修整抛光完后再添加线刻纹饰的现象,不仅局限于战汉时期的谷纹玉璧,同时期各类璜佩的线刻添加也多是如此,但这些玉件多归类于葬玉种类,也就是专门用于祭祀或者殉葬的玉器,般制作都不是太过精良。当然这种制作流程的玉器,在生活中通过长时间流传后,没抛光的砣工线条内也会呈现出抛光一样的光泽。原因归结为长时间的使用佩戴,衣、物摩擦所致。其实这就等同于一个抛光的过程,只是时间漫长而已。就如有些传世“坑货”玉器一样,原本没抛光的阴线部位之所以也有皮光,都是长期盘玩摩挲的结果,也就等同于抛光。

传统砣具工痕特征

谷纹与内外郭线条之所以说是砣刻,是因为痕迹显现的砣具现象。传统双向旋转的砣工线条的表象整体呈现的是端头钝尾头尖,两端窄浅中间宽深的现象,这主要是起砣时治玉人手劲大小与砣具转速所致。端头钝,是由于起砣时为了防止砣片在玉面滑动,般砣具的转速都不会很快,托玉的手对应砣片的时候手劲也会相应加大,停留的时间也会相对长些,这样就造成了起砣的端线位置呈现了钝头、深痕、粗糙的现象;尾头尖,是因为砣片带动黑砂的研磨下,已经形成了一个引线凹槽,在边壁的引导下,砣片不至滑刀,显然在收砣时施力也会小些,但砣片转速并没有相对减弱,这样收砣时尾头也就出现了尖头、浅刀的痕迹,这也是所有传统治玉砣工的表象所在;中间深宽,是由于砣片高转速、长时间带动解玉砂研磨呈现的结果,但因为玉料结构强弱的不同,也会致使沟底的磨痕不尽相同。另外由于传统砣具是双向转动,转速不可能达到现在电磨的单向旋转速度,因此线槽的边缘一般都不会出现崩口,再由于边缘因为游移解玉砂的扰动摩擦也会出现粗细不均的圆缓状现象,这些都是传统砣具的痕迹特征表现。传统砣工治玉还有种纹饰沟壁上出现条状凸脊或凹线的现象,这是由于玉器晃动,个别解玉砂的颗粒较大,短时间卡在了砣片与研磨槽之间,在转速的带动下,形成的少数划刻痕迹,这种现象多会出现在沟壁与沟底交汇的部位,这些现象也是传统砣辗的标准特征。

传统砣具与现在电磨痕迹对比

传统双向旋转固定砣具的操作,有别于现在手持单向旋转电磨的使用。現在单向动能的电磨,由于玉件和电磨都处处于动态,因此研磨的线条延伸性很强,长线条或者曲线都可以一次完成,但传统砣具由于是固定状态,只有所研磨的玉件是活动的形式,因此不可能完成细长、弯曲的砣线,所以只能一条条的短砣线链接在一起组成图案,这才产生了接砣的现象。然后再在每处接砣处用燧石划刻修饰连接成一个整体。

总而言之,谷纹玉壁不仅蕴含丰厚的历史与文化,探视其制作工艺更体现出古人的智慧,甚至为当今赏鉴提供了科学的依据。

三处红色箭头从左至右所指分别是,砣刻谷纹接砣的痕迹和砣线收砣的痕迹以及砣线起砣的痕迹;绿色箭头所指的是,砣刻完整体谷纹后再用燧石划刻贯连砣刻线条的痕迹。从这些玉壁的谷纹起、收砣痕来看,谷纹的起、收砣路径并无定律可寻,有时谷纹的砣刻由内向外旋刻,但有时也由外向内旋刻。