聚合物表面活性剂溶液微观驱油特征*

2020-07-08侯吉瑞陈宇光

侯吉瑞,陈宇光,吴 璇,方 舟

(1.中国石油大学(北京)非常规油气科学技术研究院,北京 102249;2.中石油三次采油重点实验室低渗油田提高采收率应用基础理论研究室,北京 102249;3.石油工程教育部重点实验室,北京 102249)

目前大庆油田基本进入中高含水阶段,为了提高油田的采油率,油田开展了CO2驱[1-3]、聚合物驱[4-5]、表面活性剂驱[6-7]及三元复合驱[8-9]等多种化学驱技术。聚合物表面活性剂(简称聚表剂)是一种新型的化学试剂,同时具有聚合物改善流度比和表面活性剂乳化原油的能力,且由于试剂中不含碱,可以减少地层伤害,有效提高油田的驱油效果。目前关于聚表剂的研究较多,但基本都是评价聚表剂的基本性能和通过岩心驱替实验分析提高采收率的效果[10-14],缺少有关聚表剂微观驱油方面的研究。因此我们采用微观刻蚀仿真模型进行模拟实验。该模型以天然岩心铸体薄片的孔隙结构为基础,用光化学刻蚀技术将这种孔隙结构精密地复制到有机玻璃上,既有良好的可视性,又具有与储层孔隙结构相似的几何形状和形态分布,仿真性较好。本文通过微观刻蚀仿真模型进行微观可视化驱油实验,研究微观模型水驱后和聚表剂驱后的残余油类型,明确聚表剂驱对模型中残余油驱替的机理,并对比分析不同浓度聚表剂在微观模型和岩心驱替实验中的驱油效果。

1 实验部分

1.1 材料与仪器

1 号模拟油,脱气脱水原油与航空煤油按一定比例混合而成,油藏温度45℃条件下的黏度为7.3 mPa·s;2 号模拟油,脱气脱水原油与航空煤油按一定比例混合而成,在室温下的黏度为7.3 mPa·s;大庆油田注入清水,矿化度4032 mg/L,离子组成(单位mg/L)为:K++Na+1234.87、Ca2+21.66、Mg2+11.94、HCO3-1845.42、Cl-864.52;Ⅰ型聚表剂,主要由部分水解聚丙烯酰胺、重烷基苯磺酸盐及乳化剂OP-10制成,45℃下2000 mg/L聚表剂的黏度为50.1 mPa·s,自制;人造实心圆柱岩心,φ2.5 cm×30 cm,水测渗透率约为770×10-3μm2。

微量泵,北京星达科技发展有限公司;蔡司Stemi 2000-C体视显微镜,德国蔡司公司;布氏黏度计,美国博勒飞公司;HW-II型自控恒温箱,江苏海安华达石油仪器厂;平流泵,北京卫星制造厂;微观刻蚀仿真亲水模型,几何尺寸为55 mm×25 mm,有效尺寸为25 mm×18 mm,在模型两边分别打孔,模拟一注一采的开发方式,微观刻蚀仿真模型实物如图1所示。

图1 微观刻蚀仿真模型实物图

1.2 实验方法

(1)微观可视化模型驱替实验步骤:①安装实验仪器;②在室温下对模型进行抽真空,饱和地层水;③饱和2 号模拟油,用模拟油驱替模型中的水,直至出口端不出水,建立起原始含油饱和度为止;④以0.05 mL/min 流速恒速进行水驱至出口端含水率达到98%时停止水驱,建立起一定的残余油饱和度;⑤以0.05 mL/min 流速注入聚表剂溶液驱替残余油。在整个实验过程中,利用显微镜观察并记录不同驱替阶段模型中油水分布的变化情况。实验流程图如图2所示。

(2)岩心驱替实验步骤:①安装实验仪器,检测装置密封性;②对模型抽真空,饱和地层水,测量孔隙体积,计算孔隙度并计算水测透率;③在45℃条件下饱和模拟油,用1号模拟油驱替模型中的水,直至出口端不出水为止,计算束缚水状态下的原始含油饱和度;④水驱至出口端含水率达到98%时停止水驱;⑤注入0.6 PV聚表剂溶液;⑥后续水驱,当出口端含水率达到98%时停止水驱;⑦记录油水产量,计算采收率。实验温度45℃,流速为0.4 mL/min。

图2 微观可视化模型驱替实验流程图

2 结果与讨论

2.1 水驱后残余油类型

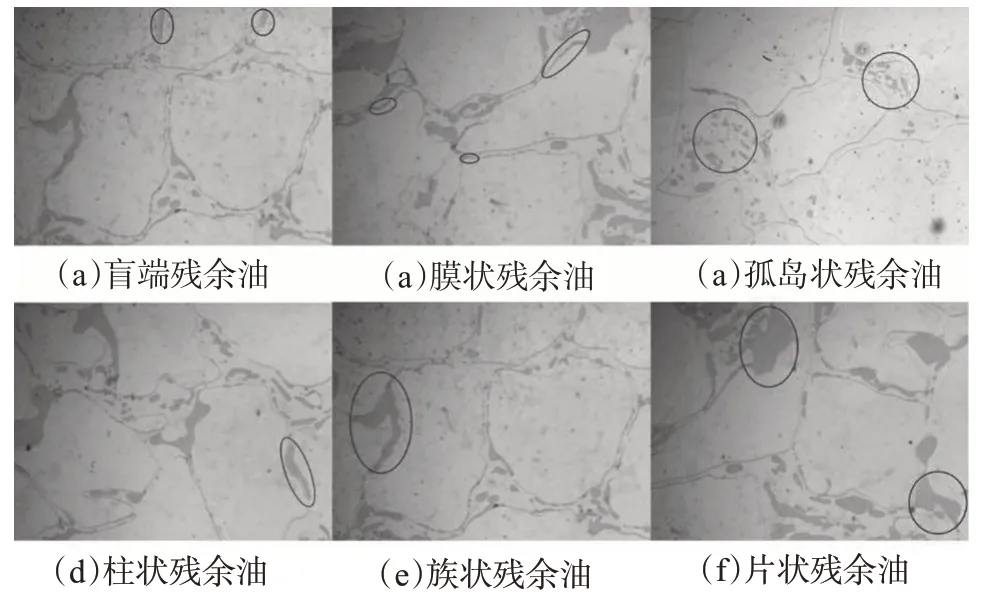

微观模型水驱后残余油类型如图3 所示,放大倍数10×2倍(目镜放大倍率×物镜放大倍率)。水驱结束后,模型中的残余油类型可以分为以下6 种:(1)残余油存在于一些不连续的盲孔中,无法被水有效地驱替到,形成盲端残余油;(2)残余油附着在孔壁上,形成膜状残余油;(3)在水驱过程中一些油最终失去连续性并破裂形成油滴或油珠,以“孤岛状”分布在大孔道的中间部位,形成孤岛状残余油;(4)残余油存在于直径较小、渗流阻力较大、注入水未能波及到的细小孔隙中,形成柱状残余油;(5)当一些小孔隙相互连通时,残余油占据这些细小孔隙而无法流动,形成簇状残余油;(6)残余油在较大孔道中连成一片,面积较大,形成片状残余油。通过以上分析可知,在微观模型中,水驱的波及效率和洗油能力都比较低,水驱主要把大孔道中易驱动的油驱替出去,而不同类型且数量较多的残余油留在模型中未被驱出,剩余的残余油需要进一步开发。

图3 微观模型水驱后残余油类型

2.2 聚表剂驱油机理

在水驱结束后,使用2000 mg/L 的聚表剂进行微观驱替实验。在聚表剂溶液驱替过程中,由于聚表剂的增黏作用、黏弹性作用和乳化作用,可有效驱替出模型中的残余油。

2.2.1 增黏作用

聚表剂的增黏作用效果图如图4 所示,放大倍数10×2倍。注入聚表剂溶液后,由于聚表剂的黏度远大于水的黏度,能有效改善油水间的流度比,达到扩大波及体积的目的。因此,黏度较高的聚表剂溶液先是顺着大孔道流动,并吸附滞留于大孔道中,增加了大孔道的渗流阻力,使得后续注入的聚表剂溶液进入小孔道流动,扩大了波及体积,而且聚表剂吸附在孔壁上,也降低了油相的渗流阻力。

图4 聚表剂的增黏作用效果图

2.2.2 黏弹性作用

聚表剂的黏弹性作用效果图如图5 所示,放大倍数10×8 倍。由于聚表剂与原油之间的剪切应力要大于水与原油之间的剪切应力,聚表剂对原油的携带能力更强[15],并且聚表剂溶液的黏弹性也会对残余油产生一个“拉”、“拽”的作用,通过侧向挤压和刮削的方式使较大的油珠被不断拉伸、拖拽,逐渐变长变细,最终被拉断、剥离,形成许多小油滴或油丝,将分布在大孔隙中间的孤岛状残余油和附着在孔壁上的膜状残余油携带走,从而减少残余油饱和度,提高采收率。

图5 聚表剂的黏弹性作用效果图

2.2.3 乳化作用

聚表剂的乳化作用效果图如图6 所示,放大倍数10×8倍。聚表剂可以与原油产生乳化作用,将无法自由流动的残余油乳化分散成小体积的油滴而能够自由流动,即在驱油过程中能将大油滴乳化分散成许多微小油滴,从而产生流动阻力比较小的乳状液继续向后运移,并且在运移过程中不再发生聚并。而且聚表剂本身黏度较大,能促使油滴发生变形,在运移过程中油滴更容易通过狭小的孔隙。这种不断乳化-携带的过程会一直缓慢地进行下去,直至油膜和油珠被全部剥离带走。

图6 聚表剂的乳化作用

2.3 聚表剂驱后残余油类型

使用2000 mg/L的聚表剂进行微观驱替实验结束后,微观模型中还有未驱出的残余油,见图7(放大倍数10×2 倍)。水驱后产生的6 种残余油类型中,聚表剂对盲端残余油的驱替效果不明显,还有部分盲端残余油残留在微观模型中,靠近主流线的少量盲端残余油会被聚表剂通过剪切拖拽和乳化作用带走,而留在盲孔深处的残余油却无法被启动。总体来说,聚表剂对水驱后残余油的启动比较明显,能把大部分残余油驱替出去,可有效地提高波及效率和洗油效率,最终驱替结束时只存在少量的残余油,且该残余油主要以小油滴的形式分布在孔道中或以油膜的形式附在孔壁上或是残留在盲孔中。

图7 聚表剂驱后的残余油

2.4 不同浓度聚表剂微观驱油效果

聚表剂的浓度对驱油效果的影响较大。选用5种不同浓度的聚表剂进行微观驱油,聚表剂驱后的残余油分布情况如图8所示,放大倍数10×2倍。随着聚表剂浓度的增大,残余油的量基本呈现减小的趋势。1600 mg/L聚表剂溶液驱替后残余油的分布情况与质量浓度为2000 mg/L时比较相近。在1600数2000 mg/L 加量区间内,聚表剂均能有效降低残余油饱和度,驱油效果较好,即在这个浓度区间内聚表剂浓度的降低对其残余油启动能力的影响较低。但当溶液质量浓度低于1600 mg/L 时,浓度降低对于聚表剂启动残余油能力的不利影响开始凸显。随着浓度的不断降低,残余油的饱和度越来越高,剪切拖拽和乳化作用逐渐减弱,聚表剂对残余油的启动能力减弱。质量浓度降至400 mg/L 时的驱油效果较差,聚表剂驱后残余油饱和度较高。为了使聚表剂在驱替过程中保持较好的残余油启动能力,溶液的浓度需要维持在1600 mg/L以上。

图8 不同浓度聚表剂驱后的残余油分布

2.5 不同浓度聚表剂岩心驱油效果

由于微观模型的尺寸较小,无法有效计量采出量,因此使用岩心驱替实验来计量不同浓度聚表剂提高采收率的效果,并与微观模型驱油实验效果进行比较。为了更好的模拟大庆油田油藏地层的实际情况,使用大庆油田注入清水配制400数2000 mg/L 的聚表剂溶液。不同浓度聚表剂溶液在岩心驱油实验中的驱油效果如表1所示。随着聚表剂溶液浓度的升高,聚表剂驱采收率升高。400、2000 mg/L 聚表剂的采收率分别为6.36%、19.69%,这与微观模型驱油效果规律相符。唯一的区别在于微观模型驱油实验中,1600 mg/L 聚表剂溶液驱替后残余油的分布情况与2000 mg/L 时的相近,而在岩心驱油实验中,1600 mg/L和2000 mg/L聚表剂驱油的采收率相差3.75%。造成这种差距的原因是多方面的。一方面微观模型是在平面上驱油,所需注入压力较小,残余油易被驱出,而岩心实验是在岩心空间上驱油,所需注入压力较大,残余油难被驱出;另一方面是实验条件不同,微观模型是在室温下进行的实验,而岩心驱替实验为了更好的与油藏条件对应,在45℃条件下进行,由于温度不同,同浓度的聚表剂的黏度也不同,而驱替液的黏度能影响波及体积,从而影响驱油效果;并且由于模型的尺寸不同,致使驱替液的注入速度和注入量也不一致,这也会对驱油效果造成影响。整体来说,两种模型的驱油效果基本相符,当聚表剂浓度较低时,驱油效果差,残余油启动能力低,增大聚表剂浓度,驱油效果变好,残余油启动能力升高。

表1 聚表剂岩心驱替实验结果

3 结论

在微观驱油实验中,水驱后模型中产生6 种类型残余油,而聚表剂驱主要通过增黏作用、黏弹性作用和乳化作用来扩大波及体积,降低渗流阻力,“拉”、“拽”残余油,将大油滴乳化分散成小油滴,从而将残余油有效驱出。聚表剂对于盲端残余油的驱替效果不明显,靠近主流线的少量剩余油会被剪切拖拽和乳化作用带走,但是盲孔深处的剩余油无法被启动。

不同浓度的聚表剂在微观模型和岩心驱替实验中的驱油效果基本相符。当聚表剂浓度较低时,驱油效果差,残余油启动能力低,增大聚表剂浓度,驱油效果变好,残余油启动能力升高。当聚表剂质量浓度为2000 mg/L 时的驱油效果最好,可在水驱基础上提高采收率19.69%。