蛛网膜下腔出血继发症状性癫痫的发生率、危险因素及院内结局:来自中国卒中联盟登记数据库的分析

2020-07-07谷鸿秋杨昕王春娟李子孝王伊龙王拥军姜勇

谷鸿秋,杨昕,王春娟,李子孝,王伊龙,王拥军,姜勇,3

作者单位

1100070 北京首都医科大学附属北京天坛医院;国家神经系统疾病临床医学研究中心

2国家神经系统疾病医疗质量控制中心

3北京大数据精准医疗高精尖创新中心(北京航空航天大学&首都医科大学)

症状性癫痫是蛛网膜下腔出血(subarachnoid hemorrhage,SAH)后常见的神经系统并发症之一,发生率为7%~20%,且SAH患者继发癫痫后,神经功能恢复差、残障程度重、生活质量低[1]。目前国内关于SAH继发症状性癫痫的报道较少,且缺乏大样本、多中心的数据。本文利用目前的多中心登记数据中国卒中联盟(China Stoke Center Alliance,CSCA)数据库[2],分析SAH患者继发症状性癫痫的发生率,探讨SAH继发症状性癫痫的相关危险因素及其与院内结局的关系。

1 研究对象与方法

1.1 研究队列与人群 本研究的研究对象来源于CSCA项目。CSCA是由中国卒中学会发起,国家卫生健康委员会神经系统疾病医疗质量控制中心指导的中国卒中医疗质量规范和改进项目[2]。本研究纳入CSCA项目2015年8月1日-2019年7月31日入组的SAH患者。入组标准:年龄≥18岁,发病后7 d内就诊,经头颅CT或MRI临床确诊为SAH的住院患者。排除标准:院内继发症状性癫痫记录缺失的患者。

1.2 研究资料与定义 人口学特征包括年龄和性别。疾病严重程度采用入院时GCS评分。血管危险因素包括:吸烟、饮酒、既往卒中/TIA、颈动脉狭窄、心房颤动、冠心病/心肌梗死、心力衰竭、高血压、糖尿病、脂代谢紊乱及周围血管疾病(包括下肢静脉血栓、下肢的动脉狭窄及动脉粥样硬化)。手术信息包括:动脉瘤血管内栓塞术、动脉瘤夹闭术、脑室外分流术以及脑室腹腔分流术。此外,CSCA项目中,还收集了医院层面的变量,包括医院级别和地理位置,东中西部划分依据2019中国卫生健康统计年鉴[3]。本研究的院内结局包括死亡、缺血性卒中、脑出血及肺炎。具体的定义见CSCA项目方案介绍文章的附件[2]。

症状性癫痫:为住院期间发生,基于临床症状诊断。根据国际癫痫联盟的标准,症状性癫痫定义为发作性的中枢神经系统症状,可有运动受累表现,伴/不伴继发意识改变[4-5]。在入院时主管医师详细询问患者和(或)家属痫性发作症状情况,同时记录住院期间所有症状性痫性发作的情况。

1.3 分组和比较 依据是否出现继发症状性癫痫,将研究对象分为SAH继发癫痫组和无继发癫痫组,比较两组间人口学特征、GCS得分、血管危险因素、手术以及医院级别和地域的差异,并比较两组院内死亡、缺血性卒中、脑出血及肺炎事件发生率的差异。

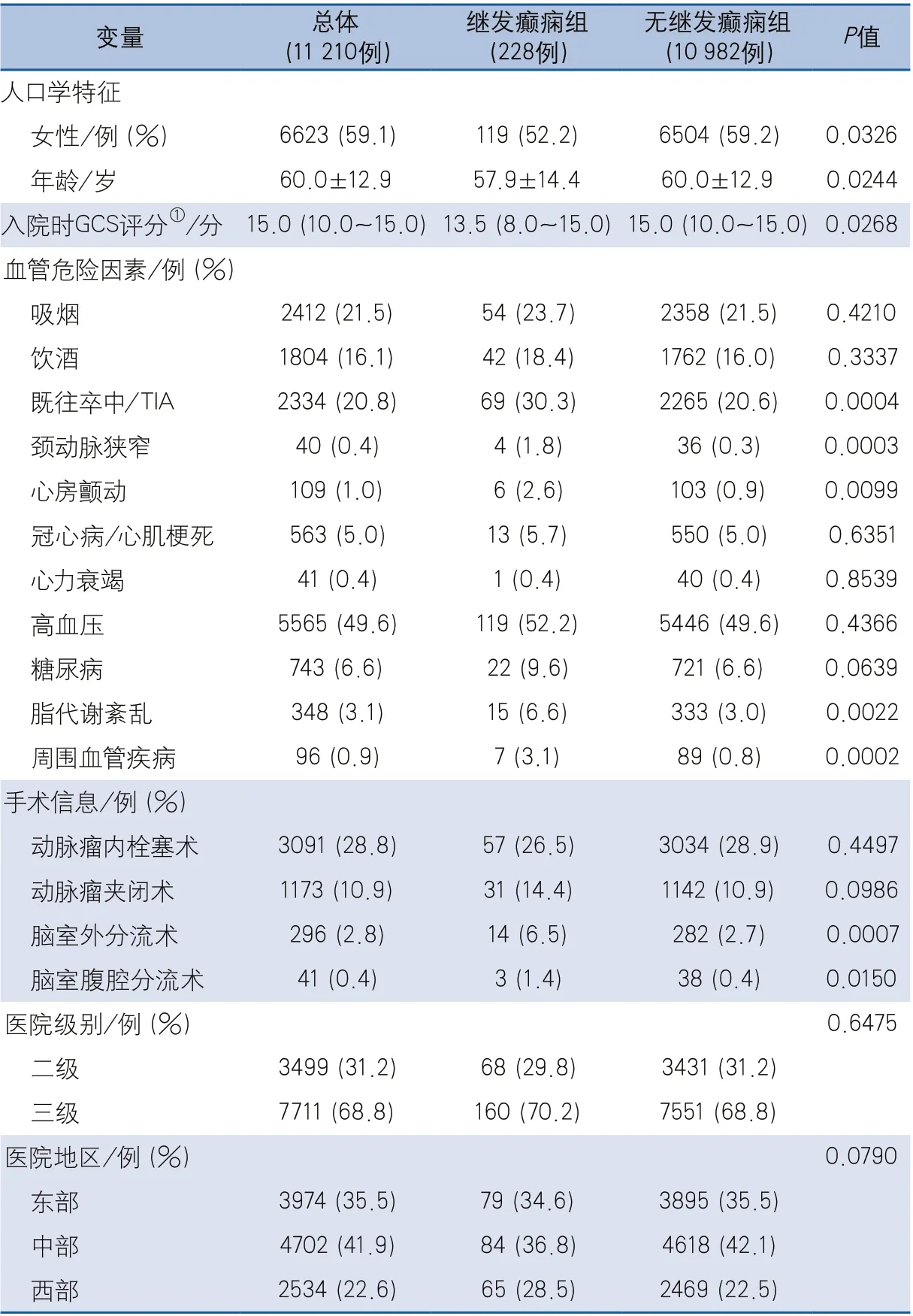

表1 蛛网膜下腔出血患者是否继发癫痫的基线资料比较

2 结果

2.1 人群基本特征 CSCA中SAH患者总计11 241例,剔除继发癫痫记录缺失病例31例,最终11 210例纳入分析。女性6623例(59.1%),平均年龄60.0±12.9岁,入院GCS评分的中位数为15分。本研究中SAH继发癫痫者228例,发生率为2.0%。主要的血管危险因素:高血压5565例(49.6%),既往卒中/TIA 2334例(20.8%),糖尿病743例(6.6%),以及冠心病/心肌梗死563例(5.0%)。同无继发癫痫组相比,继发癫痫组患者女性更少,年龄更小,入院GCS评分更低,血管危险因素(包括既往卒中/TIA、颈动脉狭窄、心房颤动、脂代谢紊乱及周围血管疾病)以及手术比例(包括脑室外分流术、脑室腹腔分流术)更高,其他因素差异无统计学意义(表1)。

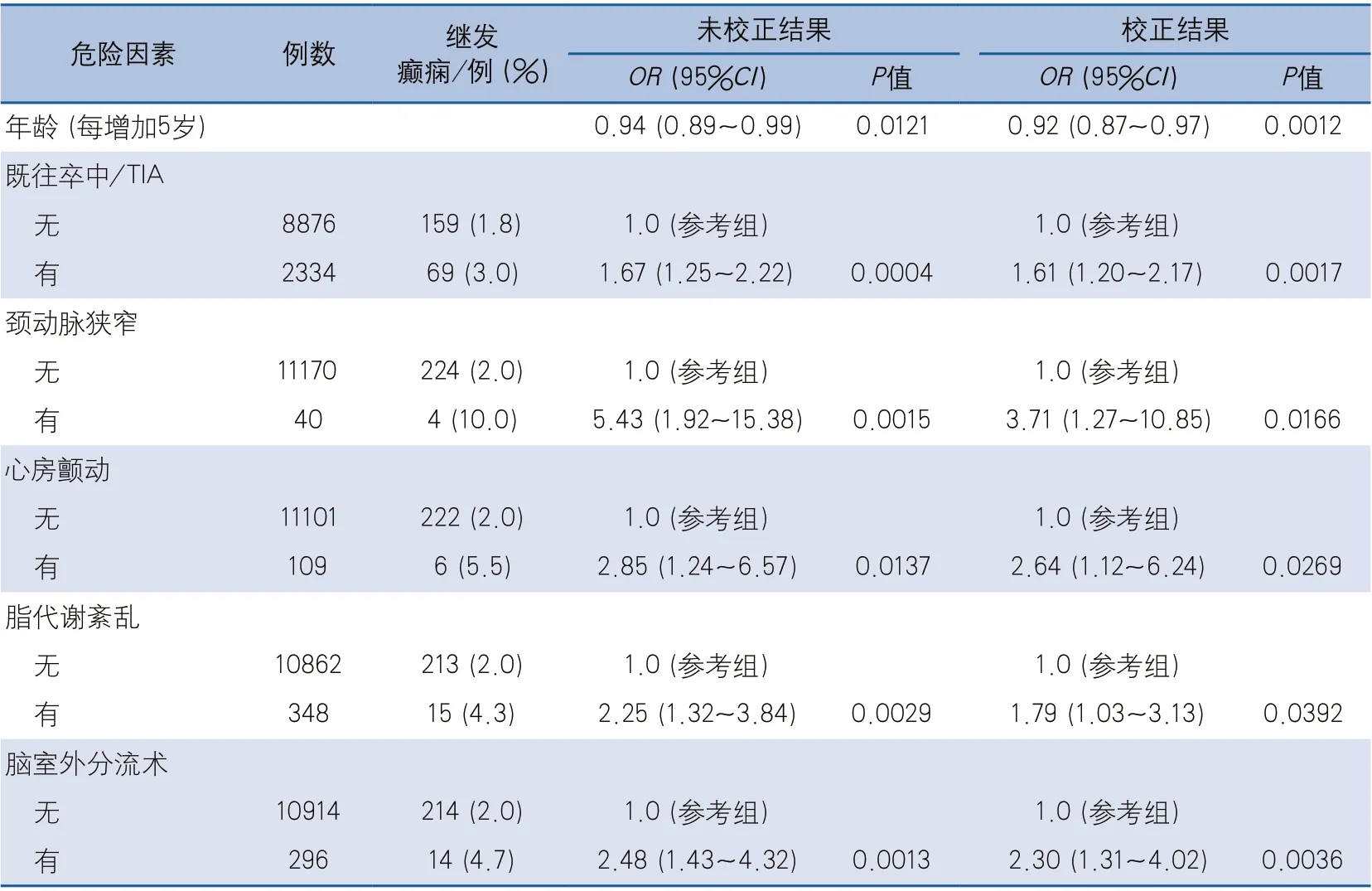

2.2 继发癫痫危险因素分析 多因素Logistic 回归模型后退法筛选SAH继发症状性癫痫的危险因素,最终识别6个独立危险因素:低龄、既往卒中/TIA、颈动脉狭窄、心房颤动、脂代谢紊乱及脑室外分流术。其中年龄为保护性因素,年龄每增加5岁,继发癫痫风险降低8%(OR0.92,95%CI0.87~0.97),而既往卒中/TIA(OR1.61,95%CI1.20~2.17)、颈动脉狭窄(OR3.17,95%CI1.27~10.85)、心房颤动(OR2.64,95%CI1.12~6.24)、脂代谢紊乱(OR1.79,95%CI1.03~3.13)以及脑室外分流术(OR2.30,95%CI1.31~4.02)会不同程度地增加继发癫痫风险(表2)。

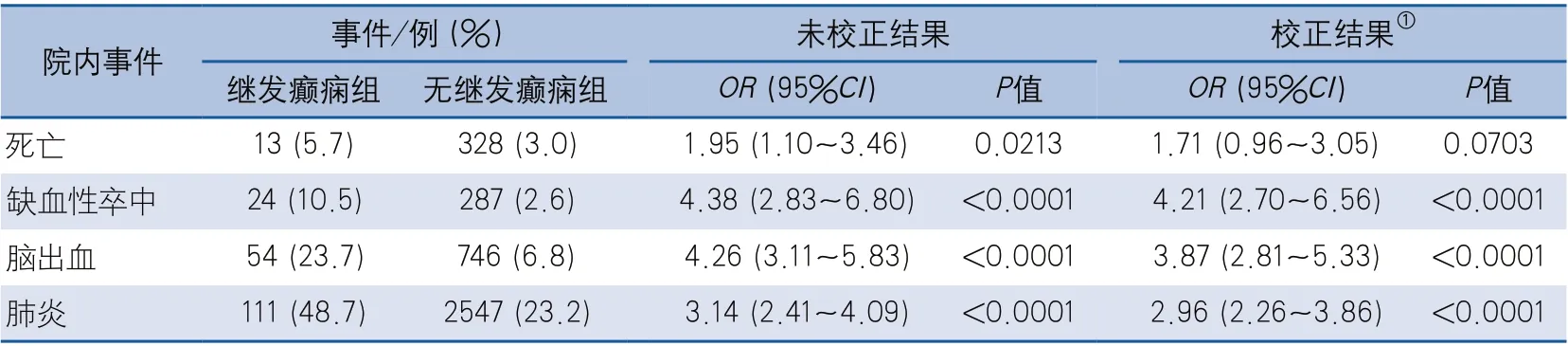

2.3 继发癫痫与院内结局 相比无继发癫痫,继发癫痫的SAH患者院内结局更差,具体体现在:死亡率更高(5.7%vs3.0%),缺血性卒中(10.5%vs2.6%)、脑出血(23.7%vs6.8%)及肺炎并发症(48.7%vs23.2%)也更多。多因素Logistic回归模型控制混杂因素后结果显示,继发症状性癫痫患者院内死亡风险是无继发症状性癫痫患者的1.71倍(OR1.71,95%CI0.96~3.05),缺血性卒中风险是4.21倍(OR4.21,95%CI2.70~6.56),脑出血风险是3.87倍(OR3.87,95%CI2.81~5.33),肺炎风险是2.96倍(OR2.96,95%CI2.26~3.86)(表3)。

表2 蛛网膜下腔出血继发癫痫危险因素分析

3 讨论

本研究利用目前我国卒中登记数据库CSCA分析SAH继发症状性癫痫的发生率,并探讨SAH继发症状性癫痫的危险因素及其与院内结局的关系。结果显示,SAH继发症状性癫痫的发生率约为2%,低年龄、既往卒中/TIA、颈动脉狭窄、心房颤动、脂代谢紊乱及脑室外分流术是继发症状性癫痫的6个独立危险因素。相比无继发症状性癫痫患者,继发症状性癫痫的SAH患者院内死亡、缺血性卒中、脑出血及肺炎并发症的风险更高。

Raper等[6]纳入25项研究7002例患者的系统综述表明,动脉瘤性SAH患者早期癫痫的发生率为2.3%,这一数据与本研究结果接近。《中国脑血管病临床管理指南》文献综述结果指出,SAH继发癫痫的发生率在7%~20%,其中早期癫痫的发生率为2.3%~8.6%,这也与本结果相近[1]。SAH继发癫痫的发生率在不同的研究报告中差异较大。其中原因,一方面源于对癫痫定义、分类的变化或者随访时间选择的不同,例如早期癫痫就有30 d、7 d及24 h多种不同的定义[7-9]。且由于继发癫痫的风险随时间推移而降低,研究发现50%的SAH继发癫痫发生在6 h内[10-11],因此不同的随访时间能观察到的癫痫发生率不同。另一方面源于不同时期临床诊疗的实践不同,患者的情况、医疗技术等都在发生变化,特别是一些手术技术,比如从外科手术到血管内治疗的改变和提高,可降低继发癫痫的发生率[11-12]。

表3 蛛网膜下腔出血继发癫痫与院内结局分析

同既往研究类似,本研究发现低龄、既往卒中/TIA为SAH继发癫痫的危险因素[14-15]。低龄增加SAH继发癫痫风险,这可能与年轻患者出血更严重有关[14],也可能由于年轻患者死亡风险更低,更容易观察到继发症状性癫痫,从而导致“生存者”偏倚。既往卒中致患者颅内压升高,继而造成大脑皮质神经元损伤,从而增加癫痫的发生风险[14]。既往研究中发现的GCS评分[16]、高血压[17]以及动脉瘤夹闭术[9]等在本研究中未被识别为危险因素。虽然单因素分析中提示,SAH继发癫痫组GCS评分更低,但多因素模型中无统计学意义(OR0.97,95%CI0.93~1.01),可能由于43%的患者GCS评分缺失,因此结果可能有偏倚,故而在最终的多因素模型中,未纳入GCS评分。动脉瘤夹闭术在以往研究被认为是SAH继发癫痫的独立危险因素,但在本研究中未得到确认,这可能与近年来医疗水平的不断提高、技术的不断改进有关,也有可能手术方式只是动脉瘤位置与继发癫痫风险相关的中间因素,例如大脑中动脉分叉处动脉瘤破裂经常导致邻近颞叶脑内出血,从而更容易继发癫痫,而恰巧这类患者的手术治疗方式主要是外科夹闭术[18]。此外,本研究发现颈动脉狭窄、心房颤动、脂代谢紊乱以及脑室外分流术是SAH继发癫痫的独立危险因素,不过由于这些因素在本研究的比例不高,因此还需要后续大样本的研究进一步论证。

既往研究提示,SAH继发癫痫后,发生并发症和死亡的风险增加[19-20]。本研究结果也提示,SAH继发症状性癫痫患者院内死亡、缺血性卒中、脑出血及肺炎并发症的风险更高。因此,研究者需要关注如何预防SAH后继发癫痫,降低继发癫痫的发生率,改善患者预后。一些研究提示,常规预防性应用抗癫痫药物并不能显著降低继发性癫痫的发生率,后续的研究还需做更多方向的探索。

本研究存在一定局限性。首先,SAH患者更详细的信息,比如Hunt-Hess评分[14,21]、Fisher分级[14]、脑积水[14]等信息未收集。因此,缺少对SAH患者临床特征的详细刻画及其对继发症状性癫痫的影响。其次,癫痫的收集基于临床症状诊断,未收录相关脑电图的结果,存在低估症状性癫痫的可能。最后,GCS评分有超过40%的缺失,因此仅能在有GCS记录的人群评价GCS与继发癫痫的风险,针对GCS的分析可能有偏倚。

尽管本研究有一定的局限性,但是该研究来自国家大样本、多中心的卒中登记数据库,研究的样本量超过11 000例,具有较好的代表性。本研究的结果对于SAH继发癫痫的预防和控制有一定的临床参考价值,为SAH继发癫痫预测模型的构建提供参考依据。