应用技术大学工程热力学教学改革探索与实践

2020-07-04赵维徐鑫

赵维 徐鑫

摘 要:天津中德应用技术大学采用“重实践、强基础、校企化、国际化、复合化”的培养方法,瞄准人才需求定位,培养具有创新精神和职业精神的高素质复合型技术人才。基于这一人才培养定位,能源与动力工程专业工程热力学课程,以培养学生工程实践能力为目标,强化教学过程中的工程实践环节,培养学生的安全生产意识、工程实践意识、质量意识以及系统思维。通过开设专业认知课程、制定课程大纲、改革授课方式方法,引导学生积极参与科技创新项目及科研课题,以提高学生对专业知识的掌握程度。

关键词:应用技术大学;能源与动力工程专业;工程热力学;教学改革

应用技术型大学以科学知识和技术成果的应用为导向进行办学,侧重点在于技术知识和技术成果的应用,人才培养目标主要是高级技术型人才等特点,这与普通高等院校有本质区别,因而同样的课程在两类不同院校中也存在不同的教学目标和教学方式,传统本科的教学方式不能很好地适应应用技术型大学对人才培养的要求。工程热力学是能源与动力工程专业重要的专业基础课程,与传热学和流体力学组成了能源与动力工程专业的三大专业基础核心课程。一直以来,师生对工程热力学都存在难懂、难学、难教的体会。如何强化学生对该课程的理解、如何提高学生的学习效果、如何提高教师的授课效率,尤其是针对应用技术大学的本科生,更是摆在主讲教师面前的一个难题。本研究通过工程热力学课程的特点、应用技术大学人才培养定位的学生特点,结合本人曾经在企业中的工作经历和近年来的授课经验,对工程热力学教学过程中的改革实践和探索提出个人观点。

1 工程热力学课程的特点及教学现状

工程热力学课程内容多、公式多、概念多、图表多[1]。在理论的授课过程中,大量新概念的出现让学生难以理解,如准静态过程、可逆过程、不可逆过程的区别和联系、平衡和稳定区别和联系等。不同的公式具有不同的使用范围,要把握热力学第一定律的两个表达式之间的联系及应用;而且同一个公式在不同的条件下,还有不同的表达方式。一般地,这门课程更加偏向于理论讲解和公式推导,这也让部分学生因为数学的原因而对这门课程失去了信心。

同时,此门课程与工程实践应用的联系多。一般工程热力学课本可以大致分成两部分,第一部分为基础理论部分,主要关注与热力学第一定律和热力学第二定律的应用,还有理想气体的特性等内容。第二部分为实践应用理论部分,即工程和生活中常见的设备应用过程的理论部分。对于没有社会经验和企业实践经历的学生来说,没有见过汽轮机、压气机、内燃机以及蒸汽动力装置、制冷循环设备,很难理解它们的工作过程和循环过程,这给学生的理解造成一定的困难。此外,从人的智力角度来讲,学生思维方式可以分为逻辑思维和形象思维两类,其中,形象思维的人占60%~70%[2]。应用技术大学的学生,大部分以形象思维见长,所以,这也是学生工程热力学理论知识学习困难的一个原因。

2 教学改革实践

鉴于教学过程中学生学习情况的现状,要体现本门课程的逻辑严密性、循环过程系统性,在授课过程中系统地讲授课程内容,提高学生学习兴趣,使学生能够从分析简单问题进步到分析复杂系统的过程,在整个人才培养过程中做如下实践。

2.1 设置专业认知课程

专业认知课程作为专业实践课程体系中的一个必要环节,在新生入学第一学期开设,采用教室授课、模型展示、企业参观等形式进行。在专业认知的授课过程中,可以设置三大核心课程模块、火力发电系统机生产流程模块、空调系统及设备模块、内燃机模块、传感器在能动测量中的应用模块等。通过专业模块的学习,使学生了解本专业的学习内容、就业方向,了解本专业的各种相关信息,包括新技术、新设备、新思路,扩大学生专业知识面,帮助学生找到学习兴趣点。同时,结合工程案例及工程设备,将工程热力学、流体力学、传热学的知识点讲授给学生,使学生对工程热力学所研究的问题、研究内容、研究方法有初步了解,并对朗肯循环、空调系统工作原理、内燃机结构及工作过程、压气机工作过程有初步了解,为未来工程热力学的学习打下基础。对知识点和相关设备的初步了解,可以改善学生直接接触工程热力学时由于抽象而带来的学习困难的问题。

2.2 设计教学大纲

课程的教学大纲是教师进行教学活动的主要依据,是检查学生学习效果、评定学生学习质量的重要标准,同时,也是衡量教师教学质量的重要标准。应用型技术大学工程热力学教学大纲的设计,要紧紧围绕人才培养方案中的人才培养目标进行,教学内容必须能够保证专业培养目标的实现。同时,教学大纲的设计又要以学科的科学体系为基础,也必须保证学科体系的基本逻辑和完整性。

应用技术大学培养的是高素质的复合型人才,更倾向于服务于生产一线的工程师。区别于传统的大学定位,对授课的要求也不尽相同。应用型本科人才培养规格的共性要求,就是应具备知识、能力与素质[3]。工程热力学的课程目标一般包含3个方面:知识目标、能力目标、素质目标。设置目标时可以从项目或者工程实践的角度出发。

知识目标:掌握工程热力学的基本概念、基本原理和应用背景;掌握理想气体的性质,掌握实际气体的性质及热力学的一般关系式;掌握水蒸汽的热力学性质及热力过程;掌握喷管的设计与计算(气体与蒸汽流动);掌握压气机的热力过程;掌握内燃机及燃气轮机的热力过程(气体动力循环);掌握蒸汽动力循环装置的热力过程(蒸汽动力循环);掌握压缩制冷循环装置的热力过程(制冷循环);掌握湿空气的热力学特性及相关概念。

2.3 教学方法和手段的改革

(1)培养学生的“工程热力学思维”。学生初学工程热力学,会感觉难度很大,其中一个原因是对工程热力学的研究方法不清楚、不适应。在授课过程中注意培养學生的工程热力学思维,逐渐培养工程热力学习惯,学会“工程热力学语言”,即p-v图、T-s图、h-s图等。思维习惯形成以后,就能够有效地提高学习效率和解决实际问题的能力。同时,为了解决概念多、图表多、公式多而导致记忆困难的问题,在授课过程中,授课教师可以采用预读-提问-阅读-陈述-考查(Preview-Question-Read-State-Test,PQRST)方式进行知识的讲授和巩固,即通过学生预览、教师提问、学生自主阅读、学生讲述阅读的重点内容、然后进行测试的方式,对重要的知识点进行强化,并根据B.E.M学习原则的影响,在课堂中对中期的学习内容进行适当复习。

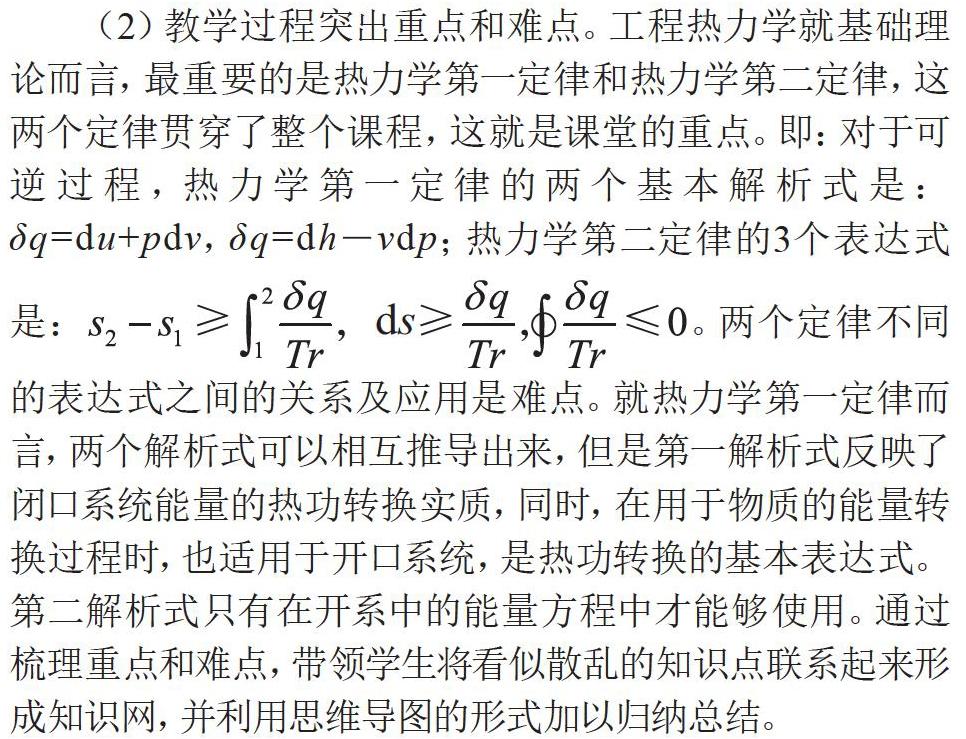

(2)教学过程突出重点和难点。工程热力学就基础理论而言,最重要的是热力学第一定律和热力学第二定律,这两个定律贯穿了整个课程,这就是课堂的重点。即:对于可逆过程,热力学第一定律的两个基本解析式是:δq=du+pdv,δq=dh-vdp;热力学第二定律的3个表达式是:。两个定律不同的表达式之间的关系及应用是难点。就熱力学第一定律而言,两个解析式可以相互推导出来,但是第一解析式反映了闭口系统能量的热功转换实质,同时,在用于物质的能量转换过程时,也适用于开口系统,是热功转换的基本表达式。第二解析式只有在开系中的能量方程中才能够使用。通过梳理重点和难点,带领学生将看似散乱的知识点联系起来形成知识网,并利用思维导图的形式加以归纳总结。

(3)理论和实践相结合。在工程热力学授课内容中,另外一部分内容就是实际工程设备的相关应用,如汽轮机、汽油机、柴油机、压缩机、燃气轮机、空调系统等。在授课过程中,可以结合学校的教学资源进行现场授课,如在讲朗肯循环时,可以结合太阳能光热储能发电系统进行讲解;在讲制冷循环的时候,可以结合中央空调系统进行讲解。此外,在授课过程中还可以结合生活中常见的自然现象,如讲热功转换的时候,可以联系打气筒在打气过程中为何会发热,并通过热力学第一定律进行解释。同时,可以进一步引导学生思考如何能够轻松地用打气筒为轮胎充气;在讲压气机的热力过程的时候,告诉学生通过降低打气筒温度的方式,就可以轻松完成为轮胎充气的任务,进而引入压气机多级压缩、级间冷却的概念。再如讲湿空气时,可以联系空气中水分的凝结、结冰等现象,说明露点的概念以及湿球温度、干球温度、饱和温度之间的关系。

2.4 鼓励和引导学生参与科研项目和竞赛

国家教育部在早在2005年“关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干意见”的关于加强高等学校本科教学工作的主要任务和要求中,提出“着力提高大学生的学习能力、实践能力和创新能力,全面推进素质教育。”同时,还提出“要积极推动研究性教学,提高大学生的创新能力”[4]。

在学生参与科研项目的过程中,从多角度、多方面切入。如教师利用自己的科研课题,开展创新的综合性实验,学生全程参与教师的科研项目,并完成一定的任务,如实验项目的进行、实验数据的采集和整理、项目专利的书写和申请等。同时,鼓励学生参加各类专业竞赛,例如大学生科研创新项目、全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛和创业计划大赛等项目。通过这些项目的实践锻炼,促进学生对专业知识的掌握,使学生能够将所学的理论知识与实践相结合,提高学生的思维能力、分析能力、理论指导实践的能力。

3 结语

通过上述课程改革后的教学内容和方法,学生在正式学习工程热力学课程之前就对该课程所学的基本概念和相关设备有了一定的了解,学习本课程时更加容易“入门”;通过不断地强化课程重点和难点内容,在课堂中引入高效的记忆方法,并在课程中对中期学习内容进行适当复习,学生可以有效地将知识点融会贯通,并形成“工程热力学思维”,掌握“工程热力学语言”;通过理论与实践相结合的教学方式,激发学生的学习兴趣,提高了学生提出问题和解决问题的能力以及工程实践能力;学生通过参与科研项目和相关竞赛,既发挥了教师的主导作用,也体现了学生的主体作用;既培养了学生的学习兴趣,促进学生对专业知识的掌握,又提高了学生的思维能力、分析能力、理论指导实践的能力。

[参考文献]

[1]方 嘉,杨 亿,杨 言.“工程热力学”教学改革探索[J].科教导刊,2019(7):28-29.

[2]姜大源.论工作工程系统化的课程开发[J].新课程研究,2012(9):5-7.

[3]潘懋元.应用型人才培养的理论与实践[M].厦门:厦门大学出版社,2011.

[4]谭羽非,王雪梅.《工程热力学》课程实施研究性教学的探索与实践[J].黑龙江教育:理论与实践,2016(12):58-59.