移动视频直播对重复消费意向的影响机理研究

2020-07-04董学兵温馨刘虹李新宇

董学兵 温馨 刘虹 李新宇

摘 要:随着近年来移动视频直播APP的快速发展,移动视频直播的用户迅猛发展,但是移动视频直播平台的最终成功取决于用户的重复消费意向。基于叙事传输理论,引入叙事传输体验的认知维度和情感维度为中介变量,细化内容特性的内涵和维度,探讨内容特征对用户重复消费意向的影响。通过调查问卷,共收集348份有效问卷,采用SPSS22软件和SmartPLS3.2软件对假设模型进行验证。结果表明,移动视频直播通过提高直播内容特性(真实性、叙事性、有用性)和叙事传输体验进而影响用户的重复消费意向,内容特性各个维度通过叙事传输体验各个维度对重复消费意向的影响程度存在差异,为移动视频直播平台的持续发展提供了理论指导。

关键词:叙事传输理论;内容特性;重复消费意向;认知体验;情感体验

Abstract:Recently, the rapid development of live-video APP attracts lots of users in the short term. However, its ultimate success depends on the users′ continuance. Based on the narrative transportation theory, introduces the cognitive dimension and emotional dimension of narrative transportation experience as mediating variables, elaborated the connotation and dimension of content characteristics, discussed the impact of content characteristics on users repeated consumption intention. By conducting a questionnaire survey, we collected 348 valid questionnaires to verify the proposed model with SPSS22 and SmartPLS3.2. The paper finds that mobile video live broadcast affects the repeated consumption intention of users by improving the features of live broadcast content (authenticity, narrative and usefulness) and narrative transportation experience. The influence degree of each dimension of content characteristics on repeated consumption intention is different through narrative transportation experience. Therefore, it provides theoretical guidance for the sustainable development of mobile video live broadcast platform.

Key words:narrative transportation theory; content characteristic; repeated consumption intention; cognitive experience; emotional experience

2019年8月CNNIC在京發布第44次《报告》中指出,我国手机网民占总体网民的99.1%,移动互联网用户增长迅猛,手机网络视频应用用户规模达到7.59亿,占手机网民的89.6%。其中,网络直播用户规模达4.25亿,较2018年末增长3646万人,占总体手机网民的53.9%。艾媒咨询数据显示,2020年移动直播用户规模有望达到5.26亿人。与传统文本、图片相比,视频形式包含文字信息、音频和图片,可加深移动互联网用户对内容的印象,呈现出面部表情、故事叙事,诱发情感,产生长时间的沉浸消费。

自2015年起,美国移动视频直播产品Meerkat出现,Facebook 以及 Twitter 等社交APP的加入,使得在中国也开始出现映客和花椒等移动视频直播的形式,掀起了移动视频直播的狂潮。随着智能手机和4G网络的发展,移动视频直播降低主播门槛和制作成本,人人都能当主播;移动视频直播场景转换方便,能够满足用户多元化需求。目前,移动视频直播利用虚拟商品销售、广告、与其他产业联动打造生态圈的方式进行变现,蕴含着巨大的商业价值,全球移动视频直播规模预计将在2021年达到250亿美元。但是移动直播平台类型多样,竞争激烈,一旦用户对服务不满意,便停止使用或者低成本在不同平台切换。当前移动直播行业规模增长趋于稳定,行业发展回归理性,直播行业面临洗牌,各大直播平台积极求变求生。在这种情况下,用户的初次消费仅仅是移动视频直播的第一步,能否留住用户、重复消费才是检验直播平台的试金石。因此,了解移动视频直播用户重复消费意向的影响因素才是关键。

在移动视频直播中,主播在房间内与用户进行实时互动,面部表情声音都能直接传达到用户,给用户最直接、最真实的用户体验,连续地阐述一个故事,使用户沉浸其中。内容生成的创新成为移动视频直播中的关键问题。论文将研究移动视频直播的内容特性对用户重复消费意向的影响。具体来说,就是讨论移动视频直播如何通过加强用户沉浸内容的认知体验和情感体验来保留用户,进而影响用户的重复消费意向。

1 相关研究评述

1.1 移动视频直播及其内容特性

移动视频直播是指用户通过移动设备实时制作或观看视频的服务。学者对“网络直播”的概念做出界定:通过视频传播的新兴互动性娱乐方式,在网络直播平台上,主播们通过自己唱歌、聊天甚至是吃播等才艺型表演形式来吸引用户,观看时可以通过弹幕文字的形式与主播互动。

移动视频直播有以下几方面特点。在技术方面,移动视频直播是通过移动端进行视频直播,与传统的视频直播不同,用户可以利用碎片化时间,实现了“随走、随看、随播”的直播方式。在主播方面,主播可以实时通过用户发布的弹幕,进行互动交流,这一特点缩小了用户的距离感,增强了用户体验感和参与意识,延伸了人与人之间的交流空间。如果主播及时关注用户弹幕,解决用户问题,可极大提升用户的存在感,增加了沟通效率。在内容方面,视频直播的内容对场景有连接的影响,使用户有现场感和直观性,通过图像、表情、声音进行叙事世界的描述,对内容信息进行传递,虽然虚拟面对面交流,却身临其境。

本研究主要对移动视频直播的内容进行研究。移动视频直播以故事化方式呈现给用户,内容结构中变化的人物、场景以及人物和场景的组合对用户体验产生影响。首先,移动视频直播第一个独有的内容特性是真实性。内容没有后期剪辑、审核,直接传达,给用户更好的直接信息情感的传递与真实性的表达,在更高层次上满足了人们的好奇心和窥私欲。在体验经济的今天,人们更需要真实感的虚拟世界。其次,在直播间内,主播主观叙事,展现个人状态和情绪,用户被带入主播的喜怒哀乐中,注意力紧随每一个话题和互动而转变,沉浸在场景中自己感受和体验。讲故事的叙事事件会改变人对时间和空间的感觉,这也就体现了移动视频直播内容特性的叙事性。最后,主播的叙事和分享,会引导用户进行信息吸收和利用,体现移动视频直播内容特性的有用性。用户在观看移动视频直播时对直播内容根据自身需求对信息进行内在处理,包括模仿行为、研究行为等。以往文献大多都是研究移动视频直播的特点,少有研究移动视频直播内容特性,本文结合移动视频直播的特点,通过对移动视频直播内容的介绍,将真实性、叙事性和有用性作为移动视频直播内容特性的三个方面。

1.2 叙事传输体验

Gerring首先提出“传输”(transportation)一词。Gerring在叙事传输理论的状态和结果两方面对其做了解释,即指人们“迷失”在阅读、听小说、看电影等叙事世界中的状态和当回到真实世界一些东西已经发生改变的结果。在此基础上,Green和Brock认为传输是一个融合的过程,所有心理系统和能力都集中在叙事中发生的事情上。在某种程度上,个人被“吸收”到故事中或传输到一个叙事世界中,故事或者叙事世界可能对现实世界信念产生影响。叙事传输体验是一个改变“读者”态度、说服“读者”的过程。因此,本研究将叙事传输体验定义为用户在观看移动视频直播过程中态度、信念和情感的改变导致的行为影响。

叙事传输理论在广告说服、新闻传媒、心理科学、娱乐教育等方面得到了大量应用。应用在消费行为研究方面,“传输”增加了个体对故事一致的信念和对主角的有利评价,“读者”会保留和品牌故事描述相一致的态度,使消费者对品牌有积极印象。在叙事型公益广告中,叙事传输理论对公益广告的态度具有显著影响。相比传统公益广告的严肃性,叙事传输体验将公众态度和行为向积极方面引导,依靠情感的诉求,达到有趣且令人愉快的状态,“寓教于乐”积极地影响人们的行为。本研究以叙事传输体验为中介,探讨移动视频直播内容特性和用户重复消费意向的关系。人们在观看视频直播时,沉浸在叙事世界中,使用户改变了态度和信念,且唤起了强烈的情感体验,将导致其再次消费移动视频直播。

在Gerrig关于“旅行者”(tourist)描述的基础上,Green最初开发了“传输”的量表并进行传输量表的EFA分析,结果显示叙事传输归结为三个维度,即认知、情绪反应及想象性。Escalas在该量表的基础上简化了量表,且认为叙事传输不具备较高水平的批判思维,易改变故事接受者的态度和信念,结合强烈的情感反应来影响消费者对广告的态度和品牌评价,即叙事传输带来强烈的愉悦感和产生与故事一致的态度两方面的心理结果。当用户在观看移动视频直播并进入高度传输状态时,用户已经沉浸在视频直播的观看和互动中,表现出精神的高度集中,并伴有时间扭曲的感觉,无法感受到时间的流逝。比如,互联网购物行为与沉浸有所关联,叙事传输会导致愉悦、态度和信念的改变、行为影响等。情感、认知体验、信念和态度为叙事传输的潜在后果。情感体验在本质上是情绪化的,但是认知体验的本质可以是消极或积极的,反映了批判性或叙述性的表达。态度和信念是与一个故事引发的认知体验相关的影响。因此,本文将叙事传输体验归结为情感体验和认知体验两个维度。

1.3 重复消费意向

重复消费意向是指一个人基于他或她以往的经验,愿意从同一个平台再次消费。用户消费行为往往在探索新事物和开发旧事物(即旧事物重复消费)之间进行权衡,所以移动互联网环境下移动视频直播的新消费形式,不仅具有娱乐性和丰富的内容满足用户的基本需求,其拥有重内容、重交互的特征,也能够满足用户其他潜在的需求,也会使其因为网络视频直播的使用产生沉浸体验即叙事传输。重复消费意向涉及的领域很广,包括网页重复查询、网站吸引用户再次访问,本论文仅对用户观看某一个移动视频直播平台或平台中的某一个主播后,仍选择观看该平台或该主播直播的意愿,作为重复消费移动视频直播意向的研究。

在线观看移动视频直播会产生时间的扭曲感,注意力集中,完全投入产生愉悦感。“购物愉悦感”在商品重复购买意向具有重要性,在移动视频直播环境中同样重要。另外,移动视频直播还具有其特殊性,用户更多地将平台作为一种依赖和寄托,寄希望于平台中脱离现实到达叙事世界,再带着叙事世界的情感和态度回到现实。网络环境会进一步影响用户的沉浸传输体验,更能加强用户对平台的依赖程度,使用户再次使用该平台。在研究顾客对移动互联网消费和重复消费意向的影响因素理论框架中,将态度和行为等因素纳入研究模型。而叙事传输体验使用户沉浸导致用户自我意识的丧失达到一种失重或沉迷的状态,会改变其态度、观念和行为。所以,本研究中加入叙事传输体验的影响因素至關重要。

2 理论基础和研究假设

基于前述文献回顾和理论分析,叙事世界可以将情感和认知体验更加有效地结合起来促进观念的形成。用户会根据叙事世界中刺激信息表现出对叙事传输体验强弱的反应,即通过移动视频直播中的内容特性表现出强弱不同的叙事传输体验。

认知体验是在叙事传输体验改变用户在叙事世界中的态度和信念情况下发生的。用户在使用移动视频直播时,其内容特性能够使用户更加专注地、忘我地把自己放进直播的叙事世界中。当从直播中回到现实世界中,会受直播中观念的影响,导致用户产生认知体验。因此,本研究认为移动视频直播的内容特性能够提升用户的认知体验。内容特性的真实性、叙事性、有用性三个方面,都会对用户的认知体验产生影响。根据以上分析,本文提出假设1:

H1:移动视频直播内容特性对移动视频直播用户的认知体验具有正向显著影响。

艺术“赝品”会影响人们对绘画的审美和认知质量,当人们看到著名画作的复制品时,有关真实性状态的信息对绘画的认知,甚至是画家的天赋会产生消极影响。相反,如果人们看到的是著名画作的真品,更能促进人们对绘画的欣赏和认知体验。移动视频直播是不经过剪辑加工直接传达给用户的,真实性状态满足了用户对主播的好奇心和窥私欲,促进用户对移动视频直播的沉浸式观看,因而增加了用户的认知体验,更容易改变用户观看视频直播的态度和行为。

H1a:真实性对移动视频直播用户的认知体验具有正向的显著影响。

移动视频直播的过程给用户呈现了一个叙事过程。在叙事过程中,人们通过故事性的想象形成自己的认知。当沉浸在移动视频直播叙事过程中时,人们可以把从主播房间接收到的信息以创造一个故事的形式进行吸收,进而改变用户的认知状态。增加移动视频直播内容的故事情节,提高主播的叙事能力,可以使用户全心全意地沉浸在直播过程中,以促进用户认知体验;相反,若缺少故事情节使用户的注意力无法集中,自我意识清楚,就会降低认知体验。

H1b:叙事性对移动视频直播用户的认知体验具有正向的显著影响。

认知是一个信息处理的过程,信息处理则是指人们根据感应到外界释放的信息,经过大脑接收和加工处理转换为心理表现,进而支配人们的态度和行动。移动视频直播内容特征的另一方面是有用性,用户通过主播分享的经验和交流互动对得到的信息进行吸收、处理和利用,形成对自己有用的信息,通过心理表现进而积极地改变用户的态度和信念,以加强用户认知体验。

H1c:有用性对移动视频直播用户的认知体验具有正向的显著影响。

情感体验是在叙事传输体验唤起用户强烈情绪体验情况下发生的。用户在使用移动视频直播时,投入情节中,很想知道主播接下来对叙事世界的描述。通常如果主播讲述的故事和用户的生活息息相关,用户的情感会随着主播改变,因此,本研究认为移动视频直播的内容特性能够提升用户的情感体验。内容特性的真实性、叙事性及有用性三方面,都会对用户的情感体验产生影响。根据以上分析,本文提出假设2:

H2:移动视频直播内容特性对移动视频直播用户的情感体验具有正向的显著影响。

移动视频直播的真实性可以引起用户生动的心理表象,具有很强的真实感,如主播对自己吃饭、睡觉、旅行的生活进行直播,更贴近用户的日常生活,甚至比现实场景更生动、更真实,传输进故事世界的用户,有一种身临其境的感觉,可产生强而持久的态度。这种由移动视频直播内容真实性带来的临场感在唤起用户的共鸣和强烈的情绪体验时具有更强大的力量。

H2a:真实性对移动视频直播用户的情感体验具有正向的显著影响。

在叙事和情绪之间关系的研究中,发现当用户沉浸在叙事世界场景中时,有可能会发生强烈的情感体验。出色的主播在直播时会将用户带入一个叙事世界中,直播中的情节使用户投入叙事世界中建立联系,用户注意力集中,情感随着主播的感情改变而改变,有极强的情感体验。相反,若主播的叙事能力弱、毫无影响力,移动视频直播叙事性不显著,就会使用户注意力分散、情感体验差。

H2b:叙事性对移动视频直播用户的情感体验具有正向的显著影响。

获取信息是人们使用媒介的重要动机,移动视频直播可以给用户带来有利的信息,可以促进用户的参与动机,并显著影响用户对移动视频直播的评价,内容的有用性会影响用户对于移动视频直播可信度的感知,亦会对用户的移动视频直播情感产生正向影响。个体情感态度变得积极,享受整个的直播过程,这会让用户体验移动视频直播带给自己的情感乐趣。

H2c:有用性对移动视频直播用户的情感体验具有正向的显著影响。

叙事传输体验使用户保留在叙事世界中的态度和信念,导致行为观念的改变,这是一种认知体验,而用户的观念态度和重复消费意向具有很强的相关性。用户使用移动视频直播更多是逃离现实到叙事世界中,又回到现实世界中,达到一种沉迷的状態,进而改变自身日常信息处理习惯,依赖于移动视频直播平台,这种沉浸式体验增加了用户对平台的依赖程度。在认知体验过程中,用户稳定观看移动视频直播,接收和评价视频中的信息,减少不确定因素,使用户每有观看移动视频直播的想法,就会再次选择该平台观看。

H3a:移动视频直播用户的认知体验对重复消费意向有正向的显著影响。

用户观看移动视频直播不仅是一个认知体验的过程,也是一个情感体验的过程。在观看移动视频直播时总会产生一系列情感变化,更多主观的愉悦性。愉悦性包括在感知娱乐性内在满足动机中,且证实了感知娱乐性会对用户的网络使用行为有显著正向影响。进一步将此变量引入用户网站持续使用行为模型中,结果表明,愉悦性显著正向影响用户对网站持续使用的意愿。用户主观愉悦性产生情感体验会影响用户是否选择进行下一次观看,如果在移动视频直播的叙事世界中,用户保留了强烈的情感共鸣,这使用户很乐意在视频直播中花费大量时间。

H3b:移动视频直播用户的情感体验对重复消费意向有正向的显著影响。

本研究主要探讨内容是移动视频直播的内容特性对用户重复消费意向的影响。视频直播以故事化方式呈现给用户,直播场景不断变化,变化的人物和场景的组合对用户体验产生影响。什么样的视频直播使得用户产生叙事传输体验?基于上述关于移动视频直播特点和内容特性、叙事传输理论、重复消费意向相关概念和理论文献的梳理和研究,拟采用视频直播内容的真实性、叙事性和有用性来测量内容对用户的信息刺激和体验。建立理论模型如图1所示。

3 研究设计

3.1 样本选择和数据来源

本研究采用问卷调查的方式收集数据对模型进行验证,形成的调查问卷分为四部分。第一部分是对移动视频直播内容特性的测量,主要包括内容的真实性、叙事性和有用性三个维度,包括10个题项;第二部分是对叙事传输理论的测量,从认知体验和情感体验两个维度进行测量,包括7个题项;第三部分是对用户重复消费意向的测量,共4个题项;第四部分是受访者的基本信息,包括用户的性别、年龄、受教育程度、社会身份。该调查问卷从第一部分到第三部分的题项均采用Likert五级量表,即“完全同意”“同意”“不确定”“不同意”“完全不同意”。各变量最终对应的测量题项和来源见附录。

样本基本特征分析是进一步统计分析的基础,对348份有效问卷使用SPSS22软件进行样本基本特征统计后,初步分析可知:参与调查的39.9%是男性,60.1%是女性,女性比例略高于男性;从年龄上看,主要是19~22岁观众,占总人数的53.4%,其次是23~30岁观众,占总人数的27.3%,这显示出观看移动视频直播的基本上是猎奇心和求知欲强的年轻人;从受教育程度上看,参与调查用户78.2%是大专及本科学历,17.8%是研究生及以上学历,说明接受过高等教育的用户更容易接受移动视频直播;从社会身份上看,在校学生占77.0%,说明观看移动视频直播的大部分的是时间充裕且自由的在校学生。另外,调查对象移动视频每周观看次数在三次以上的占61.22%,平均一次观看时间一小时以上的占78.61%,由此可见用户移动视频体验使用高频和一小时以上时长为主流。具体结果参见表1。

3.2 共同方法偏差

由于使用来自单一来源的自述数据,本研究进行了两次统计分析来评估常见方法偏差可能的严重程度。首先,由Podsakoff等人提出的Harman单因素测试对我们提出的模型中的六个概念关键构念进行了测试,检验可能存在的常见方法偏差。结果表明,这六个因素都存在,且以最显著的因素解释的方差不超过40%。由于因子分析中存在多个因子,且没有一个因子能够解释大多数方差变异,说明在我们的数据集中,常见的方法偏差不太可能成为问题。其次,按照Liang等人的方法,建立了一个所有指标均加载在一个共同方法因子上的新测量模型,并与原测量模型进行了比较。统计分析结果表明,主变量载荷均在p < 0.001水平上显著,而常用方法因子载荷不显著。这些结果表明,在我们的研究结果中不可能出现常见的方法偏差。另外,按照MASON等人的路径检验了自变量的多重共线性问题。结果显示, 方差膨胀因子 (VIF) 在1.791~2.645,小于临界值10。因此, 共线性问题也不是本研究主要关心的问题。

4 实证结果和分析

4.1 测量模型检验

信度分析最常用的指标是克朗巴哈系数值(Cronbachs α)、组合信度(Composite Reliability,CR),用来检验潜变量测量指标间的一致性。通过SmartPLS3.2软件分析得到各观测变量的因子载荷、Cronbachs α和CR值,分析各观测变量的指标结果如表3所示。从表3中可以看出,所有潜变量的Cronbachs α都在0.70以上,且大多超过0.80,根据统计学,系数在0.70~0.90视为常见可信,CR值处于0.85~0.95。因此,该问卷信度良好且具有一定的内部一致性。

效度检验分为收敛效度和区分效度。收敛效度通常由观测变量的因子载荷系数和潜变量的平均提取方差(Average Variance Extracted,AVE)来判断。如表3所示,各观测变量的因子载荷系数都在0.75以上且大多超过0.85,所有潜变量的AVE值都在0.60以上,说明该度量模型具有较好的聚合效度。区分效度检验结果如表2所示,对角线元素代表各潜变量平均提取方差的平方根,非对角线元素为各潜变量的相关系数。模型中各潜变量平均提取方差的平方根大于潜变量与其他潜变量的相关系数,说明量表的区分效度也达到可接受水平。

4.2 结构模型检验

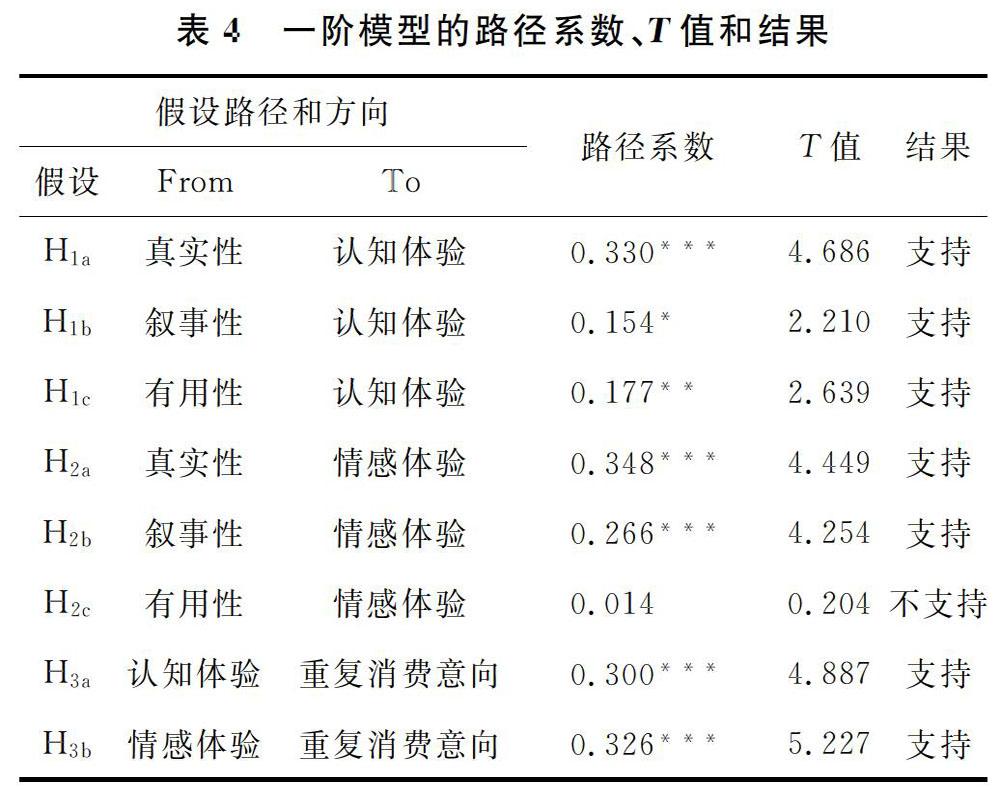

本文通过SmartPLS3.2软件对研究模型进行结构方程分析,验证移动视频直播内容特征的三个维度(真实性、叙事性、有用性)如何通过叙事传输体驗(认知体验、情感体验)来影响用户重复消费意向,分析结果如图2所示,具体的路径系数和T值如表3所示。叙事传输体验两个维度共同解释了用户重复消费意向35%以上的方差,内容特性三个维度分别解释了用户认知体验和情感体验38.3%和38.2%的方差。

从移动视频直播内容特性对叙事传输体验认知体验维度的影响看,真实性、叙事性、有用性对认知体验(T=4.686,T=2.210,T=2.639)均有显著正向影响,假设H1a、H1b、H1c成立,其中真实性对认知体验的路径系数最高(0.330),其次是有用性(0.177)。

从移动视频直播内容特性对叙事传输体验情感体验维度的影响看,真实性、叙事性对情感体验(T=4.449,T=4.254)存在显著的正向影响,假设H2a、H2b成立,其中真实性于情感体验的路径系数最高(0.348),而有用性对情感体验(T=0.204)并无显著影响,假设H2c不成立。

从叙事传输体验对重复消费意向的影响来看,认知体验、情感体验对重复消费意向(T=4.887,T=5.227)具有显著正向影响,假设H3a、H3b成立,其中情感体验对重复消费意向的路径系数最高(0.326)。

5 结论

5.1 讨论

综合移动视频直播内容特性对重复消费意向的模型,可以得出以下结论:

首先,移动视频直播内容特性对叙事传输体验认知体验存在正向的显著影响,这一观点和叙事传输体验相关研究结果相一致。具体分析可知,真实性对认知体验显著正向影响最大。在移动视频直播情境下,不经过剪辑加工的视频形式,使用户对主播的好奇心和窥私欲占据主导,产生信任感从而促进认知体验发生。

其次,移动视频直播内容特性对叙事传输情感体验存在正向的显著影响。进一步分析可知,真实性、叙事性对情感体验存在显著影响,而有用性对情感体验的影响并不显著。问卷调查显示78.2%和17.8%是本科生、研究生及以上,受教育程度较高,而移动视频直播中的内容信息不足以被用户利用处理,参与动机较弱,更多用户旨在进行娱樂和精神享受,不关心信息的收集处理。真实性增加用户观看直播的临场感,直播和生活息息相关的事情,从而引起用户强烈的共鸣和情绪体验。叙事性使用户随着主播情绪的变化而变化,有极强的情感体验。

最后,叙事传输体验对用户重复消费意向具有显著正向影响。从认知体验来看,移动视频直播改变了用户的信念和态度,使其逃离现实世界进入叙事世界,产生沉浸式体验,刺激用户再次使用移动视频直播。从情感体验来看,观看移动视频直播可以使用户产生愉悦体验并且不断加强情感,这让用户很愿意花费时间在观看移动视频直播上,促使其再次消费移动视频直播。其中,情感体验对重复消费意向的影响更大。

5.2 研究意义

首先,本研究在模型中加入叙事传输理论作为中介,是叙事传输理论在移动视频直播领域的延伸。现有研究关注叙事传输理论在广告、品牌等方面对消费者态度和行为的改变,因此本文将其归为认知和情感体验两个维度。其次,本研究细化了移动视频直播内容特性的内涵和维度,探讨移动视频直播的内容特性及其维度与用户重复消费意向之间的内在影响机制,为移动视频直播的文献做了补充,具有一定的理论价值。最后,随着内容营销的发展,如映客、花椒、YY等视频直播APP,如何创新移动视频直播的内容生成,为用户提供实时直播的内容,从而赢得用户的喜爱,留住用户成为关键。本文将重复消费意向作为结果变量,具有一定的理论研究价值。

除了以上理论研究意义,从实践角度看,通过移动视频直播内容特性对重复消费意向的影响的研究,移动视频直播内容特性(真实性、叙事性、有用性)对用户重复消费意向存在正向的显著影响。这一结论将对移动视频直播APP的内容生成、用户获取、用户保留和用户转化的实践产生重要意义。首先,对直播平台而言,可以有效识别出给企业带来盈利的用户特征,帮助企业在不同类型用户之间找到最有效的传播方式。其次,对内容生产者而言,在直播时代人人系内容的生成者,了解创新性视频内容生成的规律,制定市场细分策略,生成差异化、多样性的细分市场的内容,达到内容生成的高效率和好效果,将帮助生产者获取和保留用户。最后,对广告商而言,直播平台是传播品牌价值的重要渠道,可以有效提升品牌形象、价值,增强竞争力。

5.3 研究局限和未来研究展望

本文细化了移动视频直播内容特征的内涵和维度,在未来针对移动视频直播内容类型(如泛娱乐类型视频直播、游戏类型视频直播等)、消费者类型进行细分考察。另外,由于条件限制,本文采用横截面数据调查,在一定时间内收集有效样本348份,只解释了三分之一方差,研究结果存在一定偏差。未来可采用追踪调查方式收集数据,针对消费者长期不断地追踪调查,可以更准确地把握消费者行为动态信息。最后,后续研究中会使用客观二手数据衡量消费者对网络内容的消费行为,为平台、内容生产者、广告商提供更加客观准确的消费者行为分析,促进用户保留、内容生成、用户转化。

参考文献:

[1] 于朝晖.CNNIC发布第44次《中国互联网络发展状况统计报告》[J].网信军民融合,2019(9):30-31.

[2] 王建磊, 吴越. 2017年中国网络视频直播行业发展状况分析[J]. 新闻春秋, 2018:83-89.

[3] 刘征. 全球移动新闻直播的现状及特点分析[J]. 传媒评论, 2016:35-38.

[4] ZHOU T. An empirical examination of continuance intention of mobile payment services[J]. Decision support systems,2013(54):1085-1091.

[5] LU J, YU C S, LIU C, et al. Comparison of mobile shopping continuance intention between China and USA from an espoused cultural perspective[J]. Computers in Human Behavior, 2017(75):130-146.

[6] 中国移动视频直播市场研究报告[R].2016:63.

[7] 赵宏霞, 才智慧, 何珊. 基于虚拟触觉视角的在线商品展示,在线互动与冲动性购买研究[J]. 管理学报, 2014(11):133.

[8] GERRIG, RICHARD J. Experiencing Narrative Worlds, 1993.

[9] 严进, 杨珊珊. 叙事传输的说服机制[J]. 心理科学进展, 2013(21):1125-1132.

[10] GREEN M C, BROCK T C, KAUFMAN G F. Understanding media enjoyment:the role of transportation into narrative worlds[J]. Communication Theory, 2004(14):311-327.

[11] 李启毅, 胡竹菁, 王鑫强, 等. 叙事传输理论与说服机制:以叙事型公益广告为例[J]. 心理科学进展, 2015(23):2001-8.

[12] ESCALAS J E. Imagine yourself in the product:mental simulation, narrative transportation, and persuasion[J]. Journal of advertising, 2004(33):37-48.

[13] HAUSMAN A V, SIEKPE J S. The effect of web interface features on consumer online purchase intentions[J]. Journal of business research, 2009(62):5-13.

[14] MAZZOCCO P J, GREEN M C, SASOTA J A, et ak. This story is not for everyone:transportability and narrative persuasion[J]. Social Psychological and Personality Science, 2010(1):361-368.

[15] SLATER M D, ROUNER D. Entertainment-education and elaboration likelihood:understanding the processing of narrative persuasion[J]. Communication theory, 2002(12):173-191.

[16] HELLIER P K, GEURSEN G M, CARR R A, et al. Customer repurchase intention:a general structural equation model[J]. European journal of marketing, 2003(37):1762-1800.

[17] DI BUCCIO E, DUSSIN M, FERRO N, et al. To re-rank or to re-query:can visual analytics solve this dilemma? International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages:Springer; 2011:119-130.

[18] ADAR E, TEEVAN J, DUMAIS S T. Large scale analysis of web revisitation patterns[C]//Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in Computing Systems:ACM, 2008:1197-206.

[19] FORMAN A M. The depersonalization of retailing:its impact on the′ lone[J]. Journal of Retailing,1991(67):226.

[20] KIM H W, KWAHK K Y. Comparing the usage behavior and the continuance intention of mobile Internet services[C]//Eighth World Congress on the Management of eBusiness (WCMeB 2007):IEEE, 2007:15.

[21] GREEN M C, BROCK T C. The role of transportation in the persuasiveness of public narratives[J]. Journal of personality and social psychology, 2000(79):701.

[22] ADAVAL R, WYER JR RS. The role of narratives in consumer information processing[J]. Journal of Consumer Psychology, 1998(7):207-45.

[23] WOLZ S H, CARBON C-C. What's wrong with an art fake? Cognitive and emotional variables influenced by authenticity status of artworks[J]. Leonardo, 2014(47):467-73.

[24] 劉萍. 真人秀电视节目受众心理分析及应对策略[J]. 文化学刊, 2010:127-30.

[25] PENNINGTON N, HASTIE R. Examining the evidence:tests of the story model for juror decision making[J]. Journal of Personality & Social Psychology, 1992(62):189-206.

[26] 汪萍. 叙事传输:基于体验的说服机制[D]. 杭州:浙江大学, 2013.

[27] PRIGATANO G P. Neuropsychological rehabilitation after brain injury[M]. Baltimore:Johns Hopkins University Press, 1986.

[28] GORDON R, GERRIG R J, FRANKLIN N. Qualitative characteristics of memories for real, imagined, and media-based events[J]. Discourse Processes, 2009(46):70-91.

[29] FAZIO R H, ZANNA M P. Direct experience and attitude-behavior consistency[J]. Advances in experimental social psychology:Elsevier, 1981:161-202.

[30] MOYER-GUS E. Toward a theory of entertainment persuasion:explaining the persuasive effects of entertainment-education messages[J]. Communication theory, 2008(18):407-25.

[31] GROVER P, KAR A K, JANSSEN M, et al. Perceived usefulness, ease of use and user acceptance of blockchain technology for digital transactions-insights from user-generated content on Twitter[J]. Enterprise Information Systems, 2019:1-30.

[32] DUNNE , LAWLOR M-A, ROWLEY J. Young people′s use of online social networking sites-a uses and gratifications perspective[J]. Journal of Research in interactive Marketing, 2010(4):46-58.

[33] FISHBEIN M, AJZEN I. Intention and Behavior:An introduction to theory and research[M]. Boston:Addison-Wesley, 1975.

[34] MURPHY S T, FRANK L B, MORAN M B, et al. Involved, transported, or emotional? Exploring the determinants of change in knowledge, attitudes, and behavior in entertainment-education[J]. Journal of communication, 2011(61):407-431.

[35] MOON J W, KIM Y G. Extending the TAM for a world-wide-web context[J]. Information & management, 2001(38):217-230.

[36] LIN C S, WU S, TSAI R J. Integrating perceived playfulness into expectation-confirmation model for web portal context[J]. Information & management, 2005(42):683-693.

[37] MIYAUCHI K, SUGAHARA T, HJCIE O. Relax or study? A qualitative user study on the usage of live mobile TV and mobile video, 2009(7):43.

[38] 徐偉, 冯林燕, 王新新. 品牌真实性研究述评与展望[J]. 品牌, 2016:21-31.

[39] 姜鸿文. 健康传播背景下的文本叙事性与受众情感体验[D].上海:复旦大学, 2013.

[40] BHATTACHERJEE A. Understanding information systems continuance:an expectation-confirmation model[J]. MIS quarterly,2001:351-370.

[41] KHALIFA M, LIU V. Online consumer retention:contingent effects of online shopping habit and online shopping experience[J]. European Journal of Information Systems,2007(16):780-792.