信 中 窥 人

——读沈葆桢致吴氏兄弟手札

2020-07-03陈绛

陈 绛

沈葆桢平生事功,以经营福州船厂、筹建近代海军和保卫与建设台湾最为突出,对于中国早期现代化事业进展的影响最为深远;他作为近代中国一位杰出人物,其历史地位也主要由此奠定。笔者往岁尝在福州故宅先君来章(懋丰)公书房有幸获睹沈致其妹丈、笔者外曾祖父吴仲翔及其弟叔章公手札百余封,益增对其性格、志趣和行谊的景仰。

沈葆桢

吴仲翔,名维允(1829—约1899),福建侯官人,咸丰乙卯科(1855)亚元,1867年以内阁中书衔莆田县学训导,由沈葆桢调赴福州船政局办理文案,1874年沈奉旨巡台,奏委船政提调,翌年先后奉旨赏加三品衔、二品衔。1879年船政大臣吴赞诚请假,他曾暂行代办所有船政事务。1881年直隶总督李鸿章奏请派令总办天津水师学堂,一直到1885年请假回籍修墓,经署船政大臣裴荫森奏充船政提调。1887年应两广总督张之洞函邀,并由张奏委为广东水陆师学堂总办。1891年补广东肇州、阳春、罗定道,叠署按察使司,约在1899年卒于广东官邸。吴仲翔兄弟三人,兄伯敬(维肃),道光进士;弟叔章(维贞,1831—1903),咸丰己未(1859)举人,曾充福州船政局支应处委员,保直隶州知州,著有《韵学备考》,是当代围棋名家吴清源的祖父。吴仲翔和叔章兄弟同沈葆桢既在船政局内有上司与属员的同事关系,同时又结有秦晋之好:吴仲翔本人娶沈的四妹,又有一女嫁沈五子濬庆,因而有两世姻谊;从信札得知,叔章亦有一女嫁沈子,唯不知何故,沈氏家谱和吴氏家谱均未有记载。

吴仲翔是沈葆桢主持福建船政和办理台湾防务深荷倚畀的左右手,而且得到后来历任船政大臣的器重。除此之外,吴仲翔还得到李鸿章、张之洞等其他洋务领袖人物的赏识。李鸿章称他“久充福建船政提调,务理精密,任事勤能,熟谙制造及驾驶学堂事宜”。张之洞称赞“船政始规皆其创办,嗣经北洋大臣李鸿章调赴天津委办水师学堂,亦著成效”,为此积极罗致他主持创办广州水陆师学堂。

马尾船政旧影

沈葆桢这批手札大部分是写给吴仲翔一个人的,一小部分兼致仲翔、叔章兄弟两人。依寄发地及信函内容,约分三部分:一为沈从福州城内寄到马尾,多为交办船政事务的短笺;一为沈奉旨办理台湾海防,从台湾寄回福州;一为沈就任两江总督,在赴任途中或任上由南京寄回福州。各信末或仅署月、日,或署日无月,均无年份,最后一封信署十月五日,据内容考订,当系光绪五年十月初五日,即1879年1月18日,距沈十一月初六日(12月18日)去世,恰一个月。

信札谈到铁甲舰的购置、船只的修造、木材的采购、船坞的建筑、经费的筹划、薪粮的发放、外籍人员的请赏、艺徒的请恤,以及兵船的调拨、电报线的架设,等等,充分反映沈葆桢身居高位,办理船政,亲自作如此切实认真、深入细致的具体领导,这在与他同时、地位相埒的洋务大员中实不多见。

中国早期现代化事业的创办,历经种种困难。就福州船厂而言,沈葆桢接任伊始,便上奏历陈他将面临的难题,经费支绌是他所列举“七难”之一。他预感到“轮船经费与别项军需不同,稍不应手,便碍大局”。事实也正是如此,由于成船愈多而负担愈重,经费问题不但后来成为内阁学士宋晋等守旧派人物抨击福州船厂、企图扼杀新兴的造船事业的一个重要口实,实际上也是维持船厂正常运转和发展的严重障碍。他致函吴仲翔称,“吏治、洋务之难且不待言,至筹饷虽三头六臂,亦无法可想。”他一面以“柴干米尽,处处皆然,岂但船政”作自我宽慰,一面叮嘱吴:“船政经费只得耐性苦索,所谓债怕讨也。”从这些话中可以看出经费问题如何深深地困扰着他,以及他为了筹措费用如何煞费苦心,极力避免船政因费绌而中止。1875年10月底,他乘轮船北上入江就任两江总督前,在《报赴新任起程日期折》中,除陈报遵旨赴任外,特别提出:“伏念船政经费万难,经臣叠次缕陈在案。吴仲翔工程熟悉,廉正朴诚,任怨任劳,此臣所素信者,倘费无所出,课虚责有,不特非一道员所能为力,即丁日昌到闽后,亦断不能空拳赤手从事其间。”同日他又致函总理衙门恭亲王奕䜣称:“惟船政欠发之款累累,仰屋之嗟,日甚一日,殊恐丁帮办见此局面,不乐久居,则前功尽弃为可惜耳。”沈葆桢视船政如家事,对船政经费支绌,欠款累累,一直到离开福州船厂前夕,仍然念兹在兹,积极提出建议,争取这一事关自强、中外瞩目的事业在丁日昌接任后得到继续发展。

当然,船政的困难不仅仅在于经济方面。自1866年底左宗棠自闽调离赴甘之后,先有新任闽浙总督吴棠扬言“船政未必成,虽成亦何益”,后有内阁学士宣称夷事“早经议和,不必为此猜嫌之举”,对船政极尽阻挠;而闽海关税务司、法国人美理登和法国驻福州副领事巴士栋则横加干涉,企图控制船政。沈葆桢除了以坚忍的毅力排除来自局外的困扰,同时还须沉静应付局内复杂的人事关系。人事掣肘本来几乎是近代洋务事业中可以见到的普遍现象,沈葆桢以居家乡绅身处桑梓之地,更深感到这是他办理船政“七难”中又一个困难。他说:“盖互相推诿,则事不行;互执己见,则事又不行。构隙甚微,顿成冰炭,虽封疆大吏均公忠体国,而权势所在,媒蘖者多,下至胥隶,皆足以簸弄是非。”在致吴仲翔信中,他以“瑜亮纷纷,机械林立”形容他所看到的错综复杂的人事关系,而深叹“绅士办事之难,弟所尝惯”。他真诚希望为了船政事业而相互体谅,和衷共济,如他所奏称:“勿以事属创行而生畏难之见,勿以议非己出而存隔膜之思,则大功之成拭目可俟矣。”

现存沈葆桢写给吴仲翔、叔章兄弟的信札以19世纪70年代中期为最多。其时正值日本出兵台湾而引起台海危机。这些信札连同他的有关奏折函牍,表明他极力主张制造和购置铁甲舰,并把它看作是建立中国近代海军、加强沿海防务的一项重要措施。他在手札中多次谈到铁甲舰问题,一则说:“铁甲舰实系好的,必须速购,应俟日军门(日意格)自琅归,问其详细,再函总署及制军(李鹤年)、将军(文煜)。”再则说:“经此变局,中外齿冷,自制铁甲之请恐亦因此中乖,然颜厚心粗者何知后顾,如厂地无待更张,尚可集事,亦不敢以一蹶灰心。请我公与日军门、清翁熟筹之。”沈葆桢和李鸿章虽然同为近代中国海防论的积极鼓吹者和近代海军的主要创建人,但是两人当时在购置铁甲舰问题上存在分歧。李鸿章以经费不敷、议论不齐、将才太少、驾驶乏人等理由反对南洋购舰,总理衙门也没有给沈坚决的支持。沈葆桢告诉吴仲翔:“铁甲船图样即管寄来,唯伯相(李鸿章)意甚游移,盖以经费浩大,急切难筹,又闻克乐卜(克虏伯)、安蒙士唐(安姆斯特朗)大炮均能洞穿尺余,铁甲恐一击便成废物。弟函争之,未知能挽回否。”在另一封信中,他又写道:“铁甲船总署不肯向公使(威妥玛)招呼,日军门云,如是则英国的恐买不成,闻日耳曼有一号,尚可打电报细查。”他慨叹“铁甲船如俟河清”,这后来使他抱憾终天,弥留之际口授遗疏,仍不忘以铁甲舰装备海军,遗疏称:“臣所每饭不忘者,在购办铁甲船一事,今无及矣,而恳恳之愚,总以为铁甲舰不可不办。倭人万不可轻视,倘船械未备,稍涉好大喜功之见,谓其国空虚已甚,机有可乘,兵势一交,必成不可收拾之势。目下若节省浮费,专注铁甲船,未使不可集事。”由此可见他对购置铁甲舰建立一支强大的近代海军矢志不渝的热忱。

由日本侵台而引起中日交涉,是19世纪70年代中期中外关系的一个突出问题。沈葆桢一面积极布置台防,一面主张以坚定的立场和灵活的手腕作外交的应付。先是,1871年琉球船遇飓风,漂至台湾避风,与当地高山族人发生冲突被戕,1873年5月,日本原外务大臣、首任驻华公使副岛种臣到北京,遣副使柳原前光以此事质问总理大臣毛昶熙、董恂等,毛、董答称:“夫二岛俱我属土,属土之人相杀,裁决固在于我。”日本人抓住毛、董答语“杀人者皆属‘生番’,故且置之化外,未便穷治”作为出兵的借口,将早已蓄意侵台的图谋进一步具体化。翌年7、8月间,柳原向总理衙门强辩台湾系“无主野蛮”,“该国(日本)有自主之权,伐一无主野蛮,奚容他国旁论”,日本外务省复照更蛮横声称,出兵台湾不过是往年“面咨毛、董两大臣,据其趣旨,今甫下手而已,别无他意”。沈葆桢对此深为气愤与焦灼,他致吴仲翔函云:“倭使复总署文,直指毛、董及孙士达(记名天津海关道)前言,不知将来如何回答。聚九州铁铸此大错,唇焦舌敝,庸可挽乎?”他寄希望于总理衙门不要为日本军事侵略所屈服,为其外交狡辩所蒙蔽,只求息事宁人而放弃主权。他在信中写道:“但望总署不震不动,不竦,则必就范,倘厌烦求速,恐作茧自缚,治丝而棼矣。”台湾事件最后以1874年10月31日总理衙门大臣奕䜣等同日本外务卿大久保利通在英国公使威妥玛调停下,在北京签订《北京专条》而告解决。

有两件具体事件反映出沈葆桢以大局为重、以事业为重的坦荡襟怀。一件是他函告吴仲翔“刘、林二生极当优奖”。“刘、林二生”当系曾在船政后学堂学习并于1877年首届派往英国留学的刘步蟾和林泰曾,他们将北上工作,李鸿章未作明确表态,沈葆桢说:“万一伯相将二生一并留任,此乃大好事,同是供国家之用,何分彼此?”他认为他们到北洋,将比在南洋有更好的前途,这“岂非朝廷之福”?刘、林二人后来都参加北洋舰队,十几年后在中日甲午海战中为国捐躯——刘步蟾管带“定远”号,英勇抗击日军进犯威海卫,最后沉舰自尽;林泰曾管带“镇远”号,在黄海海战中牺牲。人们尝憾北洋、南洋畛域之见,联想到这两支海军初建时,分用海防经费各200万两,总理衙门于1875年5月有“请先于北洋创设水师一军”之奏,沈葆桢不顾有人善意劝阻,毅然支持这种移缓就急的方针,以南洋200万两经费统解北洋兑收应用,南洋海军的筹建虽不能不因此受到严重的影响,但却有利于中国早日建成一支强大的海军。在人才使用方面,不也同样体现了沈葆桢这种可贵的公忠体国的精神?

另一件事是沈葆桢调离福州船政后,要吴仲翔将他主持船政时期存在的问题和缺点,向前来接任的丁日昌如实汇报,不可掩饰护短。沈葆桢尚未卸任船政大臣时,曾拟举荐与曾国藩、左宗棠都有很深渊源的湘人郭嵩焘继任,但沈奉到两江的新命不久,极有可能出于李鸿章的安排,郭即奉命出使英国,与李有密切关系的丁日昌出任船政大臣。沈葆桢即致函关照吴仲翔,“厂事应整顿者亦乞禀商雨帅(丁日昌,字雨生),勿以恐形前人所短为虑。”片言只字,光明磊落,与许多当政者粉饰政绩,以无为有,掩盖缺点,以有为无,实不可同日而语。

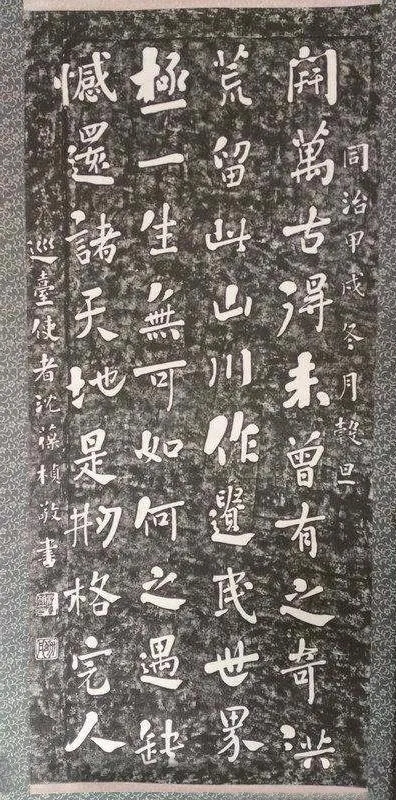

沈葆桢手迹

1875年10月29日,沈葆桢乘轮北上,赴两江总督任,11月18日接篆视事,此后直至1879年12月18日病殁,均在两江任上,前后四年又一个多月。辖区满目疮痍,常令他忧心忡忡。他谈到:“复起视事以来,日日提心吊胆过之,始而苦旱,既而苦蝗,继又苦雨,幸畅晴矣,而江淮骤涨不已,扬属堤不没者数寸,民妇恐官之开坝以保堤,日夜露宿坝上以争,一动即成泽国。”他还谈到:“此间弥月不雨,蝗飞蔽天,不祷不应,委顿殊甚。”因江南的灾情而联想到故乡民间疾苦,他扼腕长叹自己回天乏力:“吾乡风、水相继,此地旱、蝗相继,民不聊生,我生何为?”“闻中洲(在福州)于初二日大火,此其祸酷于乌石山,何故乡之多故耶?金陵二月将半,忽得大雪,甚为菜麦忧之。”“诸同事闻家园患潦,彻夜不眠,谨借廉三千,托荔丹呈雨帅备一粥之用。”如此等等,不一而足,忧时亲民、热爱桑梓之情,溢诸楮墨。

晚年的沈葆桢深为衰病侵寻而苦恼不已。例如他写道:“弟昨患腰疼,近始稍愈,而痰喘甚不可耐。”“鄙人则腰疾大作,行坐交苦,盲人骑瞎马,夜半过深池,斯境近之。”疾病折磨着他,一次病后,“两脚无力拜起,需人扶掖,咳甚则晕,迎风则呕”但他仍力疾从公,在信中一再表示:“不敢以一蹶灰心。”

这些信札给人最深刻的印象,是沈葆桢的刚毅坚定的性格和务实的精神。他告诉吴仲翔兄弟,“办洋务总以坚忍为主,好见长,避处分,无往不自诒伊戚”;“凡事总以‘尽其在我’四字为定盘针,我不自尽,何尤于人?若因人为转移,则举足都无是处矣。”他新任江督后,曾具折力辞,思想和感情上处于十分矛盾的状态,“船局不兼顾不是,兼顾亦不是,累夕不寐,思之无恰好处”,“唯望阁下(吴仲翔)致意共事诸公,此非弟一身一家之事,勿以一人去就而有遐心。弟历事长官,谁是所素所相得者。吾辈出而任事,国家是为,岂其为朋友私情耶?”这种精神正是他的岳父林则徐“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”崇高思想境界的传承。他在去世前一个月写的信中有句云:“人无贤不肖,我总对之说实话,便颠扑不破。”这可以看作是他对自己一生行止的自白或总结,也不妨说是他对朋僚和后人的劝勉和谆嘱。

由于沈吴既有长时期的上下级共事经历,又有多重姻亲关系,这些信札没有官话套话,有的只是真挚感情的流露或对事物看法的直率表达。沈葆桢在信中有时还用一些福州方言谚语,如“做脸”“倒拍猪八戒一耙”“做官备家伙,太爷打把式”“黄牛面前骂白马”,既显示写信人的风趣,又拉近了与收信者的距离。有几封信都提到“死”,尤其晚年,一方面病魔折磨着他,另一方面,工作的重担压着他。他在信中写道:“不才以病躯视息江南,满野哀鸿,一筹莫展,除祈死外,更无长策。”“世间那有极乐世界,第言之无益,遂亦置之不言耳,大概除死方休。”“须知苦债未偿,万无死法也。”读者可以从这些话语窥探他内心世界深处于一二,同时也可以看到这种“鞠躬尽瘁、死而后已”的精神,如何支撑和推动他为中国的早期现代化事业做出自己最大的努力。

沈葆桢的书法雄浑遒劲,深得鲁公精神,与他信札中坚韧不拔的精神交互辉映,相得益彰。这使这些信札既是富有研究意义的历史文献,又是深具鉴赏价值的文物瑰宝。除了前述这些信札多缺写信明确日期外,所涉人物多为字号,未署正名,所涉史事也还有待作钩沉笺释。