马道街古厝

2020-07-03岱蒙

岱 蒙

一

爷爷祖辈世代务农,家里有6个兄弟,他排行老六,比他大十多岁的三哥、四哥早就坐渡船过了乌龙江,在福州城内当学徒,学做生意。

中国近代化从洋务运动(1866-1895)算起,至今也不过100多年。细究起来,城里人大多在爷爷这一辈才开始进城。

1895年甲午战争大清帝国战败,被迫签订了《马关条约》。就在这一年,爷爷12岁,仅在村里私塾念了2年,粗识几个字。家里虽给了他一块约一亩三分的田地,但他养不活自己,又觉得种田没出息,于是,向人借钱做盘缠,几件旧布衣服打个包,几根吊钱捆一捆,一根粗竹扁担肩负着全部行李,独自一人从老家闽侯南屿来到省城,从南门进入福州城。

作者的爷爷

福州的南门曾叫宁越门。唐时最早唤作登庸门,唐天复四年(904)翁承瓒诗云:“登庸楼上方停乐,新市堤边又举杯。”爷爷作为创业第一代,把自己的长子命名为“建庸”,或许与这个登庸门有一定关系吧。

南门兜原为明府城南门出口处,往南走就到了茶亭街。茶亭街是在明、清才渐渐形成街市。古时这里是福州城区通往台江汛的必经之路,后被开发成池塘。一直到清末,这里都是人们步行、乘轿或者骑马穿过的一条南北走向的狭窄石板古道。沿路老屋的背后,与整条街平行的是流淌的茶亭河,全长1000多米。沿途有茶亭桥、福德桥、六柱桥、洗马桥等石桥,桥头开设多家茶馆,茶馆因避阴濒水四面来风,成为行人歇脚的好去处。清末民初的茶亭街也是一条手工业街,最盛时手工业作坊达到100多家,多是前街后坊的格局,但几乎都是低矮简陋的木屋。

爷爷在靠近茶亭的南门兜斗中路一家角梳店(他三哥的店)当学徒。那时的学徒除在店堂学做生意外,其他生活杂务也脱不开身,早起倒尿壶、刷马桶、扫地、卸门板、抹桌椅板凳、烧开水、打洗脸水等,晚上还要给店主打洗脚水、刷锅洗碗等,甚至还要帮着带小孩。

三年后爷爷出师,有了点积蓄,自己租房开店,做小本生意。他吃苦耐劳,接受新事物快,过年回老家时乡下人都穿着连裆裤或长袍马褂,他却一身西式衣裤,被同村人取笑。

爷爷本领渐长,日子也开始滋润,当腰包中终于有几文小钱叮当作响时,心便随之膨胀了。先是经营角梳,以后转向牙刷生意。若干年后,自己也开起一家牙刷店,当起了老板。终于创出了自己的品牌——“五旗”。其生意不仅在当地站稳了脚跟,还扩大到上海,其产品曾供不应求。

据福州地方志记载,这是福州城里由手工作坊起步,最早使用马达生产的牙刷店。以后,爷爷陆续在上海、台北等地也设立分店。

民国的茶亭街已是商业古街。福州人形象地把它比作一只神奇的扁担,一头挑着省城的行政中心鼓楼,一头挑着繁华的商贸中心台江。一条茶亭街,开设牙刷店的店号就有万春、五旗(有的记载错写成王旗)、六俤、丰记4家。20世纪30年代初期,爷爷派二儿子到上海购进马达等机器。“五旗”牙刷店成为台江洋头口、斗中街一带最早开始采用机器生产的家族企业。

作为第一代创业者的爷爷,从一个乡下“农民哥”到省城“坐商”的人生跋涉是艰辛曲折的,腰带得勒紧,四肢得勤快,额上滚下的汗珠才能一滴滴在地上砸成白花花的银子。从1895年到1944年,经过半个世纪的打拼,千辛万苦,给家人留下了省城中心繁华地段的7套大宅、临近市中心商业圈与地处十字街头交通要道的3大间商铺店面。

爷爷偌大产业后来衰落的直接原因来自战争。1937年后,大片国土沦陷,福州两次沦陷。1946年全面爆发的中国三年内战,产业遭受波及在所难免,这是作为中国近代民族企业,命运注定的。

爷爷出身贫寒,从社会最底层一步一步艰难跋涉而来的他,性格温和,善待家里雇工,对工人态度和蔼,一再交代家里要按时发工钱、让工人吃饱饭。抗日战争期间,日本侵略军两次入侵福州,福州两次沦陷,爷爷家的掌柜和多个伙计一直舍不得走。

旧茶亭街

爷爷出生于1883年,1944年因结核病在福州家里逝世,享年61岁。这在人均寿命不到40岁的旧中国算是高寿了。

20世纪80年代迎来改革开放,爷爷当年的小伙计从台湾、香港等地回来,特意前来寻找“久大”“久和”“五旗”牙刷店,说是不忘当年老东家的帮助,才有学徒出师做师傅、当老板的机会。

二

奶奶一生哺育了四个儿子、两个女儿。她见过的孙子有三个。

在小孙子的幼时印象里,与奶奶接触的机会屈指可数,暮年奶奶劳累成疾,经常躺在古厝里的摇摇椅上歇息。等到小孙子长大后方得知奶奶娘家与爷爷老家都在南屿,爷爷是尧沙村的,奶奶是江口村的,那里可是福州著名的纺织之乡。

奶奶自小就是纺纱好手,后随着爷爷进城成了老板娘,又因大儿出息被称为太夫人。奶奶性格刚烈,在家里爷爷都得听她的。她信佛供菩萨,见不得乡下亲戚来家喊苦诉冤,手头一旦宽裕些,常帮助乡下亲戚。

奶奶是纺纱女工出身,不识字却爱听家人读报纸。虽说在国事上懵懵懂懂,但是在民族大义、大是大非上却毫不含糊。抗战时期,有人来家里动员她儿子去南京伪政府任职做事,被她大骂一顿赶出门外,说宁可全家饿死也不当汉奸。

抗战胜利后,当时的福州市政府曾发一张由第一任市长、留法博士黄曾樾签名的“抗战军人家属”奖状,颁给奶奶以示表彰。

作者的奶奶

福州解放后,在1956年开展“三大改造”运动时,古稀之年的奶奶把自家古厝拿出来捐献给政府,并作为第一批业主接受由福州市人民政府颁发、张继中市长签名的《房屋改造模范守法户》奖状。失去房租的生活费来源后,奶奶由几个孝顺儿子供养。

奶奶一生吃素信佛,耄耋高龄老死在马道古厝老家里,留下遗言交代家人火化遗体。消息传开一度轰动街坊。20世纪60年代前期,当时人民政府刚开始在社会上进行相关宣传,很多老人尚未接受这个做法。

1911-1913年间,福州南城门附近

三

随着家庭人口的添加,帮佣工人的到来,为适应家大业大的需要,爷爷陆续在马道街、茶亭斗中街、水部门下、城边街的羊肉弄、凯凝铺的卖鸡弄等处购置了几处古厝与店铺。

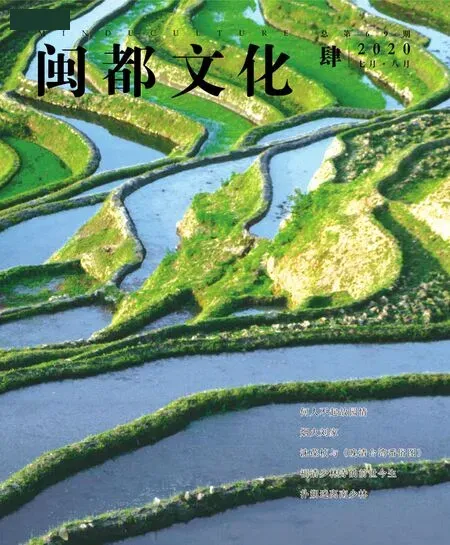

爷爷最早购买的老宅古厝在福州城南门城墙护城河外东侧的马道街首段。马道街不是名巷,但距三坊七巷不远,坐落在民国初年还是城郊接合部的于山南麓。当时从这里往南望去是一大片的池塘湿地。东侧鼓山,西侧旗山。西边举旗,东边擂鼓,前面的五虎山犹如五只老虎注视着东方。

马道街老房屋后边不远是一大片水塘和鱼池。水塘连茶亭河通闽江,可观览潮起潮落。每当夏晚,东南季风带着暗香迎面袭来,蛙声此起彼落,不绝于耳。景色虽好,也有尴尬之处,每逢台风来袭,狂风呼啸,刮得木屋嘎嘎作响,更兼四处漏雨,油灯在风雨中闪烁。

旧时福州老城,大宅院主要分布在有名的三坊七巷一带,马道街这一带大户人家不多,与三坊七巷相比,略显寒碜。但是住屋之间的马头墙也是不可或缺。马头墙又称风火墙,特指高于两山墙屋面的墙垣,也就是山墙的墙顶部分,因形状酷似马头,故称“马头墙”。当时马道街有一半的房子姓唐,故又被人称“唐半街”。

古厝均不是在爷爷手中建造的。家中至今还留有一张清朝同治元年(1870)的房地契,原有主人具体情况无人知晓,建造它的是一位大商人,他建的不是一座房,而是建一片,院落与院落间如云相连,蔚为壮观。爷爷买房子时掏尽腰包所有,在马道街购下他的第一座古厝,也算是那里的大宅第了。

爷爷买的古厝所在地名多与十二生肖有关联。此后,陆续购置了羊肉弄、卖鸡弄等处的古厝。

关于马道街的由来,有个说法是“马道”系旧时军队巡城遛马之通道,民国后将护城河(月河)填平后新辟建而得名。因此商人设店成街,经营铜钴、铁器、鞍革等“马上”商品,故称“马道街”。

五代十国的闽国时期、明朝嘉靖年间的戚继光抗倭时期、清顺治年间的八旗入闽时期曾有大量军队驻扎福州城内,催生了许多带有“营”字的地名。营,顾名思义就是军营,也就是军队驻扎的地方,或者是和军队相关的地方。如今以“营”称的街巷,据说尚有30多条。这些驻兵之地空间局促,巷道狭窄,走马尚可,列队行军则太挤,通车更不行。清朝八旗步骑兵驻扎在西营里,每天经过不,5米宽的马道街石板路到南教场操练.辛亥革命之后,南教场改名省立福州公共体育场(今五一广场前身)。

位于今鼓楼区安泰街道的福州南门兜的羊肉弄,因长期有人在此贩卖福清花生、羊而得名。卖鸡弄在今福州乌山风景区的天皇岭南侧,当年古田人把鸡运到福州城里贩卖,多在南门兜附近歇脚,发现将小弄的民居作为鸡栈,比较便宜和方便,人们就把这个弄子叫“卖鸡弄”。卖鸡弄的出名,还与现代一位福州名人、著名的“左联”五烈士之一的胡也频有关,乌山卖鸡弄4号作为胡也频故居,被福州市人民政府列为文物保护单位。

胡也频故居

如今的马道街

爷爷购置的几处古厝有个共同特色,就是厝内都带有水井。冬暖夏凉的井水水质甘甜清洌,源源不断的井水还让福州人养成了洗地板、进屋脱鞋的好习惯。盛夏午后,用井水浸泡的“冰镇西瓜”成了孩子的最爱。

爷爷对古厝呵护有加,在细致用心的翻修维护中,他的汗水已经渗进厝里的一砖一石。爷爷临终前执意做了一件事:给四个儿子一一指定了居住的房间,并留下话:房子只许住,不许租,更不许卖。

中华人民共和国成立后的马道街巷道依旧,爷爷购置的百年古厝成为一家街道工厂的车间仓库。后门相通的斗中街已拓宽成大马路,命名为817中路。

我们曾住在临近南门兜马道街口的一处爷爷留下的古厝里。这是一座单门独院三进后面的砖木结构楼房,上百年头,有些倾斜。南面的窗,面向对房的后墙壁。36厘米厚的古墙头上,小榕树破土而出,根藤蔓延,紧抱着墙头延伸到墙根。春天来临,常常探着新枝嫩芽,伸进屋内。到了秋天,枝头上会结出许多褐色松子,引来小鸟抢食。盛夏夜晚,凉风习习,月光透过摇曳的枝叶洒在斑驳脱落、灰白相间的院墙上,那景色令人难忘。透过天窗可以欣赏和感受生命在大自然之中一年四季不同的韵致与情境。

东边的窗望出去,不同斜面的大屋顶一片连着一片,错落间,曲线流畅的山墙有节奏地起伏。天空是蓝色的,屋顶是黑色的,墙是白色的。屋脊墙边几棵细弱的小草随风飘摇,自然形成了线与面、静与动的对比与和谐。闽都古厝民居透过这个窗口传达出一种典雅的气息。

马道古街历经数百年上千年风云。原先靠南门的街口处曾有个牌坊,描绘的是骏马奔腾的画面,横匾额上书“马道街”。古厝旧宅故地上那棵百年古榕树,依然苍劲参天。