沈葆桢与《晚清台湾番俗图》

2020-07-03林山

林 山

一

同治十三年正月二十日,也就是1874年2月25日,才4岁的光绪,懵懵懂懂被抱上紫禁城的龙椅,接替一个多月前去世的同治皇帝,继位皇帝,纪年改为光绪元年。当然,真正掌握皇权的是坐在他身后那道神秘帘子后面的皇太后慈禧。

两年后的光绪三年五月二十六日(1876年7月17日),一套手绘彩图送到宫里。6岁的光绪自然看不懂,慈禧一看就明白:这是她一年前布置给沈葆桢的作业。

1875年5月19日,沈葆桢奉旨补授两江总督并兼充南洋通商事务大臣。8月8日,立秋,正在台湾与福建巡抚王凯泰交接台湾善后工作的沈葆桢,接到慈禧给他的谕旨:“福建内地并台湾所属各县及各番社,着详细绘图呈览;并着将各种番族形状另行详绘成帙,一并呈进。”慈禧不是心血来潮突发奇想。早在乾隆执政16年的时候,她就颁旨:“我朝统一区宇,内外苗夷,输诚向化,其衣冠状貌,各有不同。著沿边各督抚于所属苗猺黎獞,以及外夷番众,仿其服侍,绘图送军机处,汇齐呈览,以昭王会之盛。”慈禧传承的是乾隆的做法,经由读图了解各类民情。

沈葆桢接旨,马上安排随他巡台的张斯桂组织船政学子们着手田野调查,绘制图册。经过半年多的努力,完成任务。1876年3月31日,沈葆桢上《进呈台湾全图并各番族形状风俗折》,“将南、北、中路各番族状貌风俗,以及出产花果,详细分图,凡三十有六幅,每幅俱缀说其旁”。

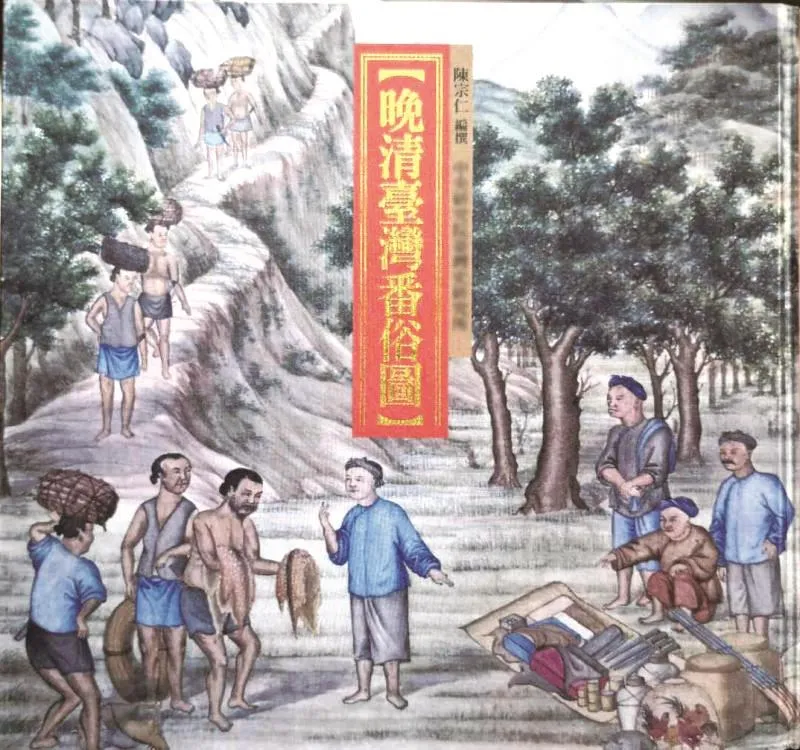

时光流逝137载后,2013年8月,这套手绘彩图华丽转身,变成《晚清台湾番俗图》出版面世了。

那年秋天,为筹办“闽都文化与台湾”论坛活动,我到了台北,有缘来到沈府翰林筵。

福州宫巷沈葆桢故居

在翰林筵,与沈葆桢后裔沈吕遂、沈冬兄妹品尝沈府菜,这是沈葆桢先生创制的私家菜,简约不简单。席间获赠台湾史研究所刚出版的精美大画册《晚清台湾番俗图》。台湾著名史学家谢国兴教授题赠时,特别说明因为我们是福州来的,沈葆桢先生是福州人,所以我们是第一读者。翻阅带着油墨香的《晚清台湾番俗图》,这些画,就是沈葆桢巡台抚台时,奉旨让当时随他赴台的船政学堂学子严复等画的。这36幅画,构成了晚清时期台湾东部少数民族生活的浓缩全景图。

喜欢画马的沈先生在《晚清台湾番俗图》封二上画了一匹疾飞的马,落款“癸巳秋,福州沈吕遂”,盖了圆形名章,并特别在封二左、右上角,相对钤了“但愿人长久,千里共婵娟”的闲章。沈冬也欣然题词:“沈葆桢在台的创格事业此书可为确证。”

二

《晚清台湾番俗图》是怎么来的呢?事情还得从150年前说起。

1871年底,在太平洋西岸的一个水域发生了一起海难,有两艘琉球贡船在航行中遇到大风,失去控制,漂到台湾。其中“八重山”号船获救,船员被送到台湾府城。另一艘“太平山”号船在台湾南部北瑶湾触礁沉没,大部分船员游上岸。谁知上岸后,许多人被高士佛、牡丹两社的人杀害,少数人被营救至府城,与在那里的“八重山”号船员一起,乘轮回到大陆。这是历史上“牡丹社事件”的肇始。

琉球国位于太平洋和东海之间,是西太平洋岛链中连接日本九州和中国台湾的重要环节。琉球国从明洪武五年(1372)起向中国朝贡,延续500多年。琉球国许多国王受中国皇帝册封。由于福建离琉球最近,所以册封使都是从福建出发。福州有多人担任过册封正使。如嘉庆十三年(1808)的齐鲲、道光十八年(1828)的林鸿年和同治五年(1866)的赵新。

1874年5月,觊觎琉球乃至台湾的日本,以三年前在台湾发生的“牡丹社事件”为借口,出兵侵台,攻打牡丹、高士佛等社,并盖营房,建立“都督府”,实行屯田、植林,准备长久占据台湾。

历史会记住这一天,在台湾乃至全中国:1874年5月29日(同治十三年、明治七年,农历四月十四日)。

这天,皇城传下一道圣旨:“沈葆桢着授为钦差办理台湾等处海防兼理各国事务大臣,以重事权。钦此。”

恭亲王为此照会各国外交使团:“本衙门查台湾等处遇有各国事务,闽浙总督驻扎省垣,相距较远;船政大臣沈素悉中外情形,兹奉特旨派为钦差办理台湾等处海防兼理各国事务大臣,自能悉心筹划、尽其事权,以符条约而敦睦谊。相应照会贵大臣查照可也。”

6月14日,钦差大臣沈葆桢和福建省布政使潘霨帮办率船政轮船水师赶赴台湾台南。抵达台湾府城后首先备战,编组团练、调兵遣将,积极布防,在安平兴建炮台,修筑亿载金城。并且深入民间,进行田野调查,为台湾今后发展打好基础。

10月31日,大久保利通与李鸿章签订《台事北京专条》,日军全部撤回。

1875年3月,台湾土人抗官起事,沈葆桢再次奉旨赴台。沈葆桢不愧为一代名臣,他站在历史的高度,为不让台湾与大陆骨肉分离,让台湾牢牢地镶在中国版图上,提出开山开发和开化抚番思路,作为杜绝外患,巩固台湾海防的根本性措施。

一是开山开发。台湾地势,除西部平原外,山地占全岛的三分之二,海拔3500米以上山峰有50座。四大山脉纵贯南北,更有原始森林覆盖全岛大部,岛内南北东西交通阻隔,各族、各部落之间的经济文化交流极为不便。沈葆桢来时,台湾才开发了被称作“前山”的西部平原,而被称为“后山”的东部还是蛮荒之地。

沈葆桢实施开山开发的措施主要有:屯兵卫、刊林木、焚草莱、通水道、定壤则、招垦户、给牛种、立村堡、设隘碉、致工商、设官吏、建城郭、设邮驿、置廨署。

而在开化抚番方面,沈葆桢也下了功夫。番族特指居于“后山”、保持落后生产生活方式的台湾少数民族族群。开山抚番的主要措施有:选土目、查番户、定番业、通语言、禁仇杀、教耕稼、修道途、给茶盐、易冠服、设番学、变风俗。

沈葆桢特别重视设立义塾,兴办教育,使当地民众很快从渔猎过渡到农耕。他请旨表彰郑成功,奉准建“忠节祠”。收复台湾的郑成功和保卫与建设台湾的沈葆桢,至今仍受到台湾百姓的敬仰。

台湾原是福建省的一个府,孤悬海外。沈葆桢建议巡抚移驻台湾,并整顿吏治。清廷决定福建巡抚每年冬春二季驻台,并增设台北府,下设淡水、新竹、宜兰三县,强化了对台湾的管理。他奏请派人往欧洲采购铁甲船、水雷、洋炮等,更新武器装备,在台南训练洋枪队,在澎湖、安平、旗后等处修筑炮台,加强了军事力量,把台湾与大陆紧紧连在一起。

沈葆桢巩固台湾海防和加快台湾开发的“开山抚番”,促使台湾在政治、经济、社会与文化各方面与大陆各省完全相同。

说到乡先贤沈葆桢先生,他创办福建船政,在我国乃至世界近现代史上都具有重大意义。而他奉旨巡台抚台开台之功绩亦是彪炳史册。因此,台湾民众感恩沈葆桢,在台南立塑像,在台北市政府设沈葆桢厅。皇帝称赞沈葆桢:“综理船政,殚心竭虑,创立规模。其巡视台湾,于抚番、开山各事,尤为不辞劳瘁,弭患无形。”

三

《晚清台湾番俗图》

谢国兴介绍说,这部画册上的画是沈葆桢让随其赴台的船政学堂毕业生画的,主题与沈葆桢力倡且对台湾近代有重要意义的开山抚番有关。这是迄今为止发现的船政学堂毕业生集体创作的唯一画册,也是晚清时期对台湾东部少数民族描绘最丰富的画册。

当年,船政学堂绘事院招收艺徒,“特开画馆二处,择聪颖少年通绘事者教之,一学船图,一学机器图。”教学图纸的绘制和现场放样,培养中级测绘人才。

2012年夏天,谢国兴与北京故宫博物院达成共同研究、出版《台湾风俗图》协议。于是,有了大型画册《晚清台湾番俗图》。至于为何加上“晚清”和“番俗”字样,谢国兴说:“因这批画绘制于晚清,主要涉及台湾少数民族风俗,故在台湾出版时用了现在这个名字。”

《晚清台湾番俗图》主要描绘了台湾屏东、台东、宜兰的形貌和少数民族生产、生活、景物等,36幅图直观地描绘出当时的台湾社会实情。

按照《晚清台湾番俗图》编撰者的分类,这36幅图分成三类:一是纪事图。呈现的是张斯桂对台湾少数民族的认知与其在台经历,有3幅,表现沈葆桢赴台初期少数民族的归顺场景。二是番社风俗图。描述少数民族的生活、猎首、狩猎、婚姻、生计等,有28幅。三是花木果物图,描绘当地树木、花卉、瓜果等景物,有5幅。

读读画册中的几张图。

《台湾生番归化图说》,描绘的是光绪元年(1874)六月二十四日发生的事。当时台湾的琅墧(现恒春)一带,当地住民有数十个社,社各有长。而牡丹社人数最多,其他社都听其号召。自从日军攻破石门后,牡丹一社被焚,民众四处逃匿。经过福建布政司潘霨、台湾道夏献纶到当地了解情况,请翻译通事去各社张贴布告,才相率归来。来时有170多人,大部分留在10里外。入柴城见官的只有十多位男女。他们都紧握枪刀弓箭。引人注目的是,领头那位胸前挂着一面大银牌,是乾隆年间大将军福康安所赏。那是1788年,台湾发生林爽文事件,陕甘总督福康安受命赴台处理。他在击败林爽文及庄大田部的战斗中,得到当地民众的协助。胜利后,他颁发银牌给有功的当地人,获得者感到很荣耀。此时,官员们宣示清朝廷的指示精神,要大家剃发,大家都没有意见。官员又赏以红羽毛马褂及银牌,大家更开心了。

《台南生番状貌图说》

《台南生番状貌图说》,描绘的是当地人的面貌和服饰。图中可以看清,台南当地人状貌跟汉人差不多,只是没有剃头理发。男子用绳子绑住头发,垂在脑后。女子把头发编成辫子,盘在额头。用红绳或者是麻丝染红后来绑。耳垂都穿个大窟窿,用牛骨磨制的两个圆饼塞之,大小将近一寸。当地的头目穿着有衣有裤,脖子上挂着珠子一串。头目的妻子也着衣裤,而且穿短裙。红丝网络披肩,上面挂缀一排排小铜镜。腰以下也如此。男女头上都有花饰。男子戴的是花草编成的花环。女子则是把花枝插在辫子盘成的发环上。花草装饰,既美观,还可以遮太阳。

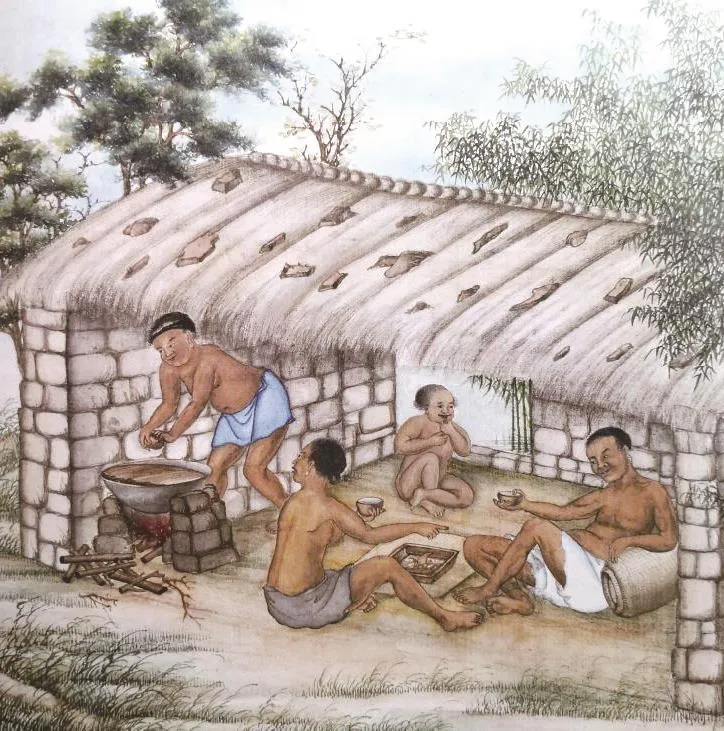

《番社饮食图说》,描绘的是当地民众的饮食。台湾当地人的饮食,南北大同小异,都是以番薯和芋头为主食。谷米和瓜菜只有台东、台南种植和食用。台北仅有黍与番薯、萝卜,有时有米和麦,也是向汉人交易来的,不是本地生产的。使用的器具,主要是用木头制作的。只有台东、台南偶有用陶器的。大家都席地而坐用餐。

说到当地主食的番薯,《台南北番社种薯图说》描绘了台湾当地的农业、种植业。台南的民众懂得种五谷、薯、芋、瓜、蔬。而台北的民众就只种薯。其中也有一部分种植麻和黍。当地是丘陵地带,野猪多。为了避免作物被野猪啃食和糟蹋,人们在野猪不易到的峻岭,开辟番薯园。而且种的也不多,够一年的食用就好。长出叶子就吃叶,番薯成熟就吃薯。

《番社饮食图说》

《台南北番社种薯图说》

《番女嫁汉图说》

《番社贸易图说》

台湾的番薯来自福州,是明代福州长乐的陈振龙引进的。他是我国的“甘薯之父”。陈振龙去菲律宾经商时发现“朱薯被野,生熟可茹”,觉得这种作物如果种到老家,就可以解决一些粮食问题,于是他带了一些薯藤回到福州,试种成功。经官方推广种植,“教民种之,赖以度荒”,在荒年发挥了重要作用,迅速推广到了山东、河南、河北、浙江、台湾等地。

《番女嫁汉图说》,描绘的是婚姻嫁娶的情景。从当时社会看,当地妇女生活比较辛苦,所以当地女孩都喜欢嫁给汉人。经常有山里居民带女儿出来找婆家。在卑南、秀姑峦一带都是这样。找到好的人家,提供的聘礼就多。如火枪两杆、腰刀两把及猪、酒、红布等。条件差的人家,可能就没有什么聘礼。而且,结婚第二天,娘家人都会把新娘的陪嫁衣饰都带回去。

《番社贸易图说》,反映的是当地人们的商贸经济的状况。当地特产有熊掌、熊胆、鹿皮、鹿筋、鹿茸、鹿角、鹿胎、鹿脯、鹿肚石、鹿肚草、麂皮、薯莨、茯苓、麻,还有生鹿、兔、猴等。因而当地人特别需要的是狩猎必需的火枪、腰刀、火药和铅弹等。当然,食盐、火石、针、线、布幅、红羽毛等也是生活必需品。这里的贸易还停留在以货易货时代。到约定俗成的交易时间和地点,各种需求者带着自己所产的东西,来交换自己需要的东西。以货易货,不需要也没有货币做中介中转。交易时,完全看双方的需求和对货物价值的主观判断,并不计较客观价值的贵贱方面。

《番社贸易图说》中还有“猎首图”“狩猎图”“渔织牧图”和“花草瓜果图”等,丰富多彩。

《晚清台湾番俗图》折射出沈葆桢爱国主义者的情怀和实务,彪炳史册。