肺静脉口部解剖形态对冷冻消融60 s电隔离成功率的影响

2020-07-01黄平李鹤宋振国田刚孙中华

黄平 李鹤 宋振国 田刚 孙中华

导管消融已经成为治疗心房颤动(简称房颤)的一种重要方法。有效的肺静脉电隔离(pulmonary vein isolation,PVI)是导管消融的基石[1]。冷冻消融治疗具有操作不复杂、学习曲线短、手术安全性高等特点,正越来越广泛用于房颤治疗中。STOPAF[2]和FIRE and ICE[3]大规模随机临床试验结果

证实,对于阵发性房颤,冷冻球囊消融的有效性和安全性不劣于导管射频消融。不同于导管消融,冷冻消融PVI的效果更依赖于肺静脉口部解剖形态学[4]。Zhou等[5]研究报道,在冷冻消融治疗中,电隔离时间(time to isolation,TTI)≤60 s对于预测PVI长期成功率的敏感性为0.76,特异性为0.82(曲线下面积=0.835,P<0.001),TTI为PVI长期成功率的预测因素。本研究旨在探讨肺静脉口部解剖形态学特点对于TTI≤60 s成功率的影响,指导在临床实践中,评估手术难易程度,避免肺静脉狭窄、咯血、心房食管瘘、膈神经损伤、心脏穿孔等并发症的发生。

1 资料与方法

1.1研究对象 回顾性分析2018 年6 月至2018年12月在泰达国际心血管病医院接受二代冷冻球囊消融治疗的25例症状性房颤患者,所有患者至少服用1种抗心律失常药物无效或不能耐受。入选标准:心电图或24 h动态心电图确诊为房颤,且符合房颤消融适应证。排除标准:既往房颤消融史;瓣膜性心脏病;左房存在血栓;有抗凝禁忌的患者。

1.2术前准备 所有Ⅰ类及Ⅲ类抗心律失常药物术前至少停用5个半衰期。术前行CT 肺静脉造影评估肺静脉及左房解剖形态。术前48 h行经食管超声心动图排除左房血栓。

1.3冷冻球囊消融 经左侧股静脉途径置入10极冠状静脉窦导管及4极右心室导管,经右股静脉途径穿刺房间隔成功后,置入8.5F SL1长鞘,静脉内推注普通肝素(100 U/kg),并间隔30 min左右监测活化的凝血时间(activated clotting time,ACT),使ACT 维持在300~350 s。通过长鞘行四支肺静脉造影,并确定肺静脉开口。将长鞘交换为Flexcath可调弯鞘(美国美敦力公司),将预先插入环形标测导管(Achieve,美国美敦力公司)的第二代28 mm 冷冻球囊导管(ArcticFront,美国美敦力公司)通过可调弯鞘送入左房。分别对各支肺静脉进行封堵,造影提示封堵满意后开始冷冻消融。反复推送和回撤achieve导管使其实时记录肺静脉电位。冷冻顺序为左上肺静脉(LSPV)、左下肺静脉(LIPV)、

右上肺静脉(RSPV)、右下肺静脉(RIPV),记录每支肺静脉的TTI,TTI定义为冷冻开始到肺静脉电位消失的时间。根据TTI是否≤60 s,分为TTI≤60 s组与TTI>60 s组。TTI≤60 s组,冷冻时间为180 s,TTI>60 s组,对此肺静脉巩固消融120或180 s。冷冻右侧肺静脉时,将4极导管放置于上腔静脉与右锁骨下静脉交界处行膈神经起搏(输出:10 m A,脉宽2 ms,周长1 500 ms),实时监测膈神经运动情况,若运动减弱或消失立即停止冷冻。治疗终点为全部PVI。

1.5统计学处理 采用SPSS17 统计学软件进行统计分析。计量资料用Means±SD 表示,比较采用t检验;计数资料以百分比表示,比较采用Fisher确切概率检验;采用多因素Cox回归分析评价每支肺静脉解剖学特点对TTI≤60 s成功率的影响。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1患者基本情况 共入选25 例症状性房颤患者,其中男性16例(64%),年龄(62±10)岁,房颤类型:阵发性房颤20例,持续性房颤4例,长程持续性房颤1 例。合并高血压14 例(56%),糖尿病5 例(20%),左房大小(38.0±4.2)mm,左室大小(47.8±3.4)mm,射血分数0.63±0.08。

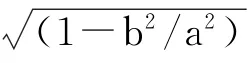

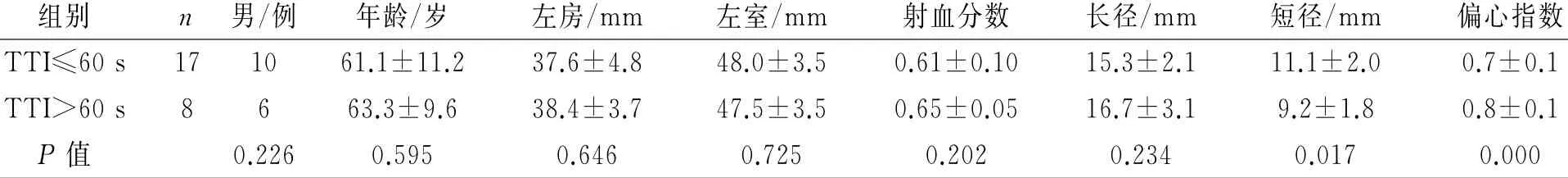

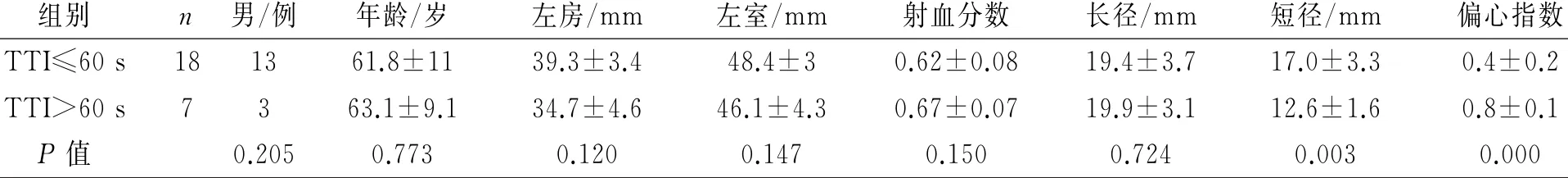

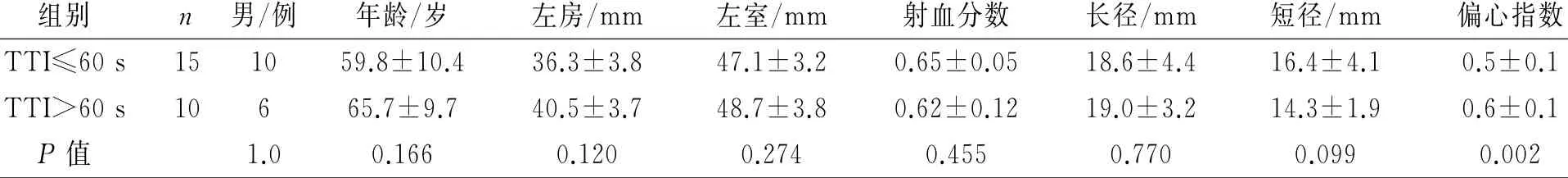

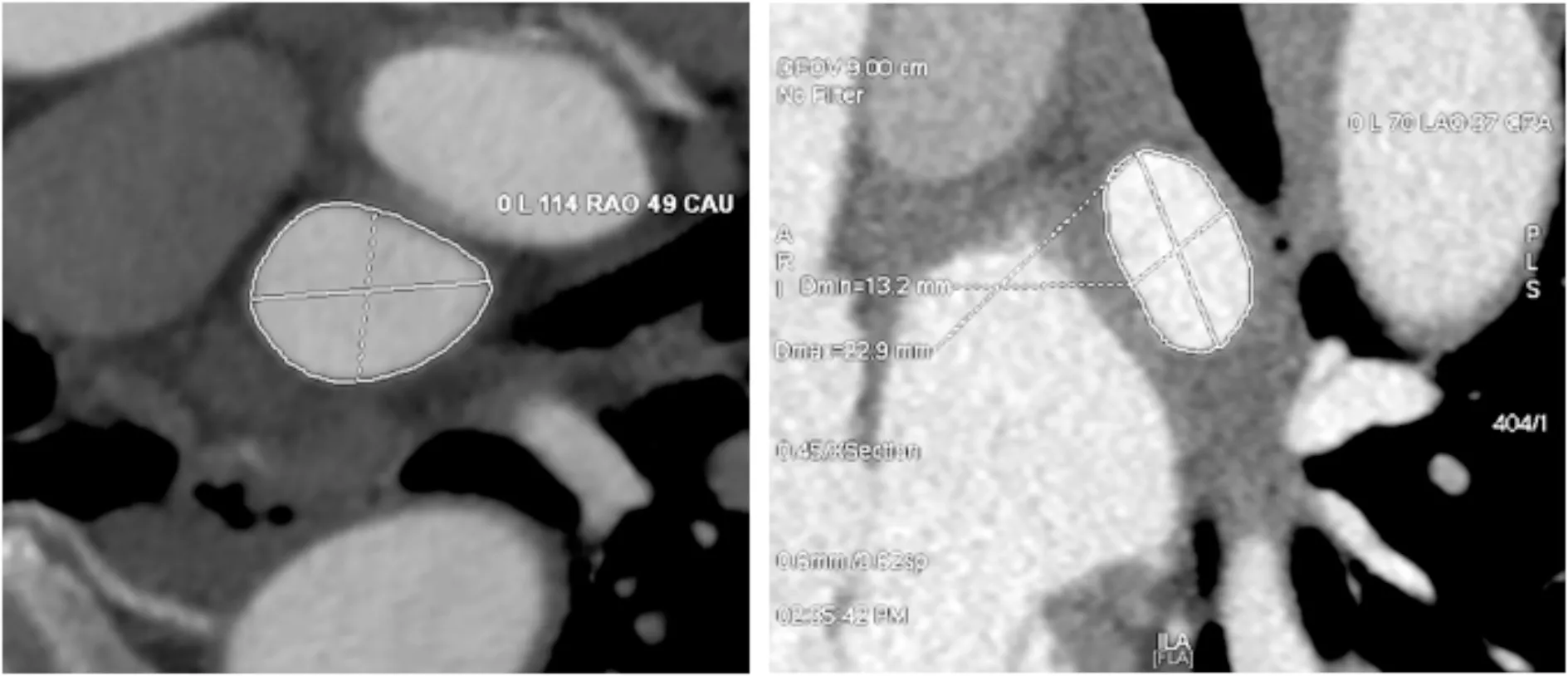

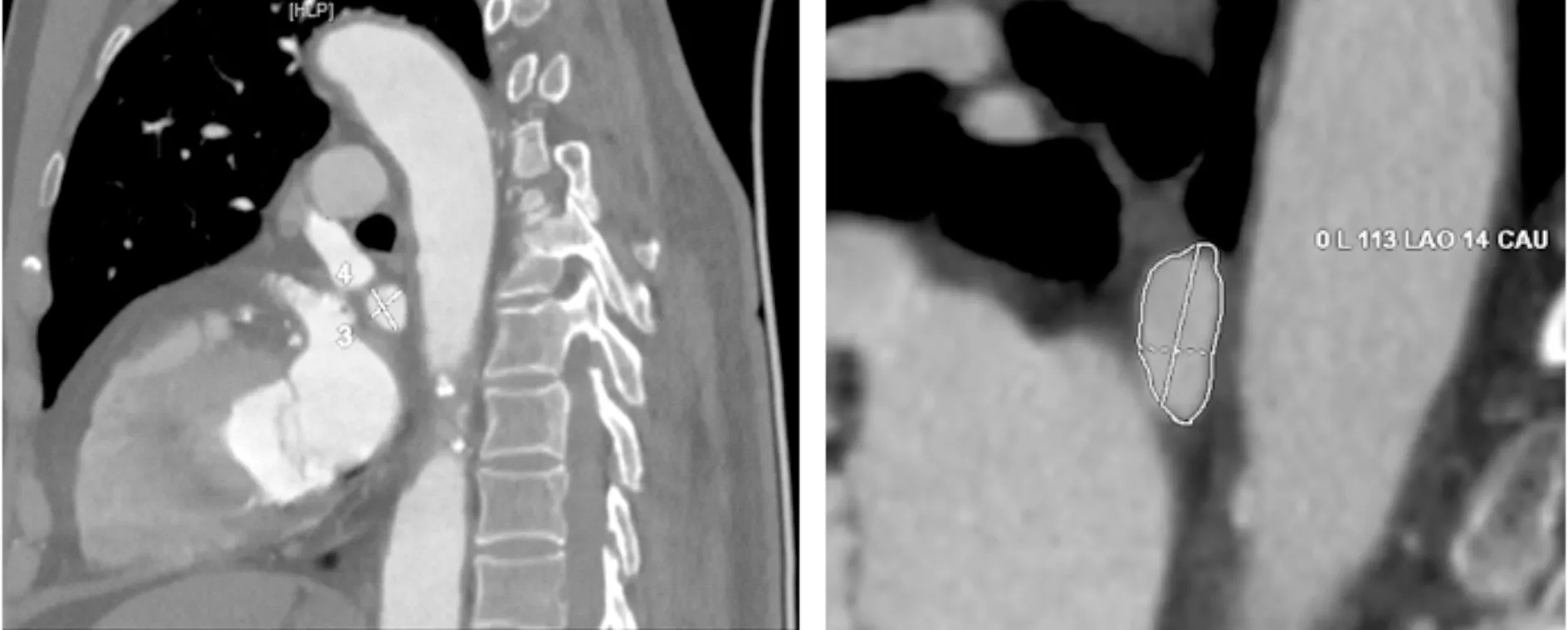

2.2每支肺静脉根据是否TTI≤60 s分组情况及CT 肺静脉造影图形各肺静脉分组情况 见表1~4。各肺静脉TTI≤60 s组患者偏心指数明显低于TTI>60 s组。LIPV、RSPV,TTI≤60 s组患者短径明显长于TTI>60 s组,各肺静脉CT 造影图像见图1~4。

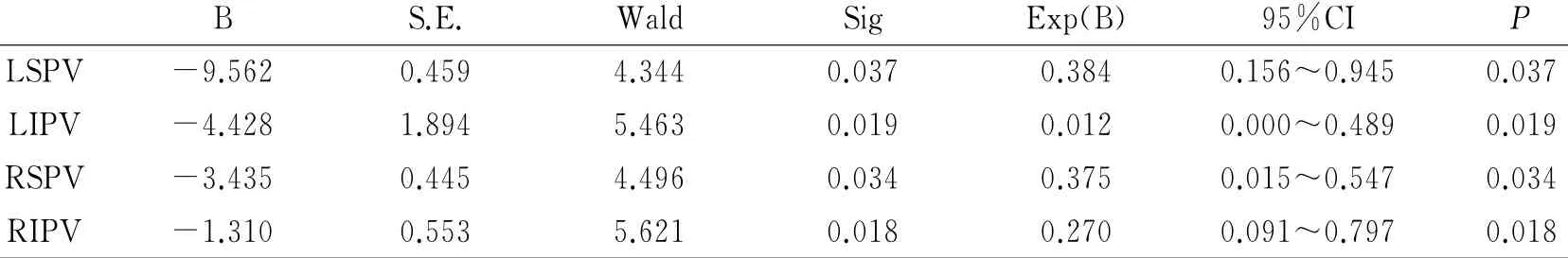

2.3Logistic分析 对四支肺静脉是否TTI≤60 s的解剖学特点进行Logistic分析,包括左房大小、肺静脉长径、肺静脉短径、偏心指数。发现肺静脉口部的偏心指数越小,术中TTI≤60 s的成功率越高(表5)。

表1 LSPV 分组情况

表2 LIPV 分组情况

表3 RSPV 分组情况

表4 RIPV 分组情况

图1 LSPV CT 造影图像

图2 LIPV CT 造影图像

图3 RSPV CT 造影图像

图4 RIPV CT 造影图像

表5 偏心指数Logistic分析

3 讨论

第二代冷冻球囊将有效冷冻面积由赤道面改为半球面,能源释放孔由4孔增加到8孔,使其冷冻效果明显提高。理论上,单次消融能在肺静脉口部形成连续均匀的损伤,较传统射频消融治疗更加快速、安全。球囊对肺静脉口的完全封堵是对肺静脉前庭形成透壁损伤的前提。

袁义强等[6]通过实验证实肺静脉口部的心房肌和肌袖的有效不应期的缩短在房颤维持中起着互相促进作用,因此肺静脉口部的充分消融在房颤治疗中具有重要意义。不同的肺静脉口部解剖形态会对球囊能否完全封堵产生一定影响。Sorgente等[7]研究提示左侧肺静脉口部的椭圆度指数与封堵程度呈反比关系,且肺静脉长轴与额状面夹角越小,封堵效果越好。Kajiyama等[8]研究报道,肺静脉与左心耳之间嵴的厚度越薄(<4.7mm),椭圆度指数越大,口部至分支处距离越长(>26.1mm),需要更多冷冻技巧和冷冻次数才能达到电隔离。椭圆度指数为肺静脉口部最长径与最短径的比值,大致反映了口部形态。Merchant等[9]提出偏心指数,其在0~1范围之间。偏心指数为0时,代表为圆形,为1时代表为极度椭圆形。偏心指数较椭圆度指数更能反映口部的解剖形态学特点。因为球囊为球面,圆形意味着更好的封堵,产生更彻底的损伤。本研究分析指出,四支肺静脉口部的偏心指数越大,TTI≤60 s成功率越低,且为其独立预测因素。与上述研究结果相似。解剖学发现,人体肺静脉口部呈近似椭圆形,当其偏心指数越大时,球囊充气后,其上下或前后可能出现空腔,造成不能紧密贴靠。当加大球囊推送力度后,可能使一侧贴靠较前紧密,而另一侧空腔加大。且反复、长时间消融可能产生并发症。赵亮等[10]通过心脏CT 造影三维重建发现左房后壁与食管的距离均<5mm,且上缘与中缘与食管距离更近,反复或长时间冷冻消融可能会造成食管损伤,甚至发生致死性极高的心房食管瘘。此时,为减少相关并发症的发生,通过achieve进入不同分支改变球囊的方向、旋转操纵杆、曲棍球法可能有效,或者采用分段冷冻消融隔离技术。

本研究也有一定的局限性,首先为单中心,回顾性研究,样本例数较少,在一定程度影响数据的准确性。其次,术者操作技巧、房间隔穿刺位置高低、左房及肺静脉基质均可影响TTI≤60 s成功率。