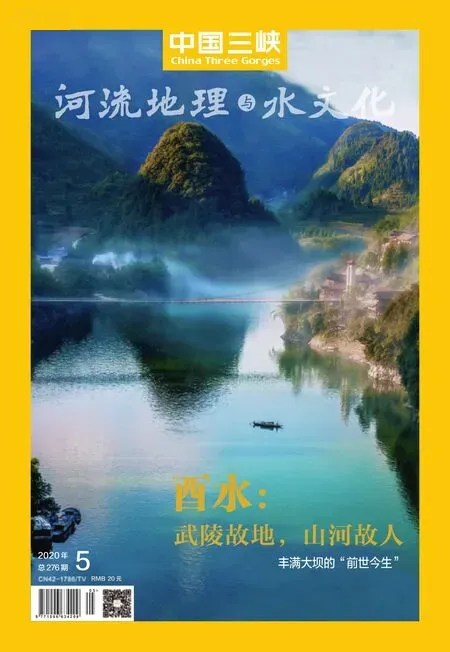

“混血”民族土家族与土家文化

2020-06-30刘煦明编辑王芳丽

◎ 文 | 刘煦明 编辑 | 王芳丽

土家族女子身着民族服饰 摄影/ 图虫创意

在酉水沿岸的几个县,多数都冠有土家族苗族自治县的名称。土家族和苗族,是酉水流域主要的少数民族。其中,又以土家族占主要比例。我在跟几位民俗专家的采访谈话中了解到,酉水沿岸,90%以上的居民是土家族。

那么,土家族这个民族,是从哪里来的?有什么特征呢?这要从武陵山区的民族历史说起。

在成为楚国的黔中郡之前,武陵山区早在旧石器时代起就有了先人的足迹。到新石器时代,武陵山区已经有了自己独特的文化。从湘西高庙文化遗址的考古中,学者发现了渔猎工具和神秘的篦点纹陶器,这是武陵山区存在土著文化的一个明证。

到了商周时期,武陵山区开始有了外来文化的踪迹,出现了中原夏、商文化的陶器,这片地区的居民的名字,也开始出现在史籍之中,那就是《尚书》中的“濮人”。

在楚国大举开疆拓土之前,作为南方蛮族中的一员,濮人居住在江汉平原、四川盆地、云贵高原的广大区域。《左传》有言:“有濮夷无君长总统,各以邑落自聚。”

楚国国力强盛之后,为了开发武陵山区的丹砂、黄金、铜矿资源,楚王蚡冒伐濮,一部分濮人被向西、向南驱赶,一部分被楚人征服,继续生活在武陵山区。在保靖县的四方城遗址中,也发现了属于濮人文化的宽格青铜短剑。

湘西土家族民居 摄影/ 图虫创意

在被楚国统治、与楚人杂居之后,濮人的故土在秦汉时期又有了新的来客,也就是西部来的巴人、东部来的苗人、越人。几大民族混居在武陵山区后,被史料统称为“武陵蛮”或“五溪蛮”。

到了三国以后,史籍对这些蛮族名字的记载,又变成了“僚”。唐代文人段成式的《酉阳杂俎》中,就记载了僚人猎头祭祀的传说。而这些“野蛮”的僚人,到了宋代文人朱辅的《溪蛮丛笑》里,名字已经变成了“仡佬”。根据考古学者的研究,濮人、僚人、仡佬人具有明确的传承关系,他们就是武陵山区和云贵高原最古老的居民。

在酉阳县酉水河镇民俗专家彭开福的口中,土家族是巴人和濮人的后代。这个看法,是近年来考古学界对土家族来源的新的判断。1956年在全国政协民族组调查团中负责民族识别工作的社会学家、民族学家潘光旦,在《湘西北的“土家”与古代的巴人》中认为,土家族是巴人的后代。但是,近年来湘西地区多个遗址出土的与典型巴人器具风格不符的一些古物,以及具有独特纹饰风格的土著文化遗址,使一些学者推断,武陵山区的土家族不仅是来源于巴人。

巴人原本生活在四川盆地及周边地域,战国中期巴国被秦国灭亡后,有一批巴族兵士迁徙到武陵山区,成为了当地的蛮夷首领,家族逐渐壮大,作为当地社会的上层人士,这些巴人的后人,以及唐代以后因为征讨武陵山区而不断进入这个区域的汉族人的后人,在宋元时期成为了土司。作为本地土著的仡佬人,以及被驱赶到西南地区的苗族人、侗族人,就成了社会中下层。几个主要的民族在长期的共处之中,又相互融合,产生了适应这片土地上的共同的习惯和心理特征,于是逐渐产生了土家族。

由此可见,土家族的历史,也是中国西南大地数千年来多个民族迁徙、繁衍、融合的缩影。酉水流域的土家族人,既是多民族融合的果实,又处于中原文化、巴文化、楚文化几个文化圈的交界处,这个民族的文化,也体现出了兼收并蓄的特征。

上:土家族摆手舞 摄影/刘煦明

下:跳茅古斯舞的土家族男子 摄影/刘煦明

土家族文化三大组成部分摆手舞、梯玛神歌、哭嫁歌中,巴文化的典型体现就是摆手舞。大摆手舞模仿的正是当年巴人士兵征战酉水河畔时在战场上的动作。而楚文化的典型体现,则是包括梯玛神歌及傩仪式在内的宗教仪俗。梯玛在土家族中俗称“土老司”,指祭司,一般是职业或半职业的巫师,每年秋收之后至来年春季,由梯玛在土家族群内或者应某家庭邀请举行祭祀活动。

大族群祭祀活动的典型代表是舍巴节,在舍巴节上主持祭祀的是土司,而祭祀的礼堂,正是摆手堂。在舍巴节的祭祀活动上,梯玛不仅负责请神、安神、敬神、送神,还要领唱神歌,领跳多种摆手舞。其中茅古斯舞常在旅游活动中作为土家族典型舞蹈进行表演。茅古斯舞由男性舞者身裹茅草,模仿土家族先祖筚路蓝缕、捕鱼狩猎的早期氏族生活。

在秀山县宋农镇,至今还流传着“四月八,吃鱼虾,土家过舍巴”的民谣。宋农地区的土家族在农历四月初八举行舍巴节,一是纪念土家族先祖田汝弼于宋朝绍兴八年领兵平乱,前后经历四年多,直到四月八日得胜归来,于是将这天定为节日,杀猪宰羊,打糍粑,推豆腐,烧香点烛,众族人在土王庙跳神、祭祖。二是纪念先祖开拓以渔业为生的梅江河畔族群生活,在土王庙“打镏子”、跳“捕鱼摆手舞”、“万人闹”等歌舞。每年举行舍巴节的时候,秀山、酉阳、保靖、花垣、永顺等酉水沿岸区县的田氏族人都会汇聚到宋农土王庙,人数达上千人之众。

土家族服饰 摄影/ 刘煦明

至于傩仪式,则不仅限于土家族,在整个武陵山区各民族日常生活中都曾流行这种起源于先秦时期的驱邪、还愿活动。傩仪式包括祭祀或法事以及表演活动,傩戏表演时,演员都要戴上绘有夸张脸部神态的面具,扮演不同许愿故事中的角色。有时还会进行上刀山、踩地刀等特技表演。据清代同治年间所著《酉阳直隶州总志·祈禳》中记载:“遇有疾病,颇信巫觋,或白昼吹角跳舞,呶呶不休,俗谓之跳神。”

在我的脑海中,也曾有童年时目睹跳神画面的模糊记忆;而不小心掉到井里“被吓落了魂”的儿时玩伴,也是在父母虔诚地去问神许愿后,竟奇迹般恢复了神智。

芙蓉镇上的土王祠 摄影/ 刘煦明

土家族还有一大传统是哭嫁。哭嫁的传统,跟近代土家族受汉文化影响实行包办婚姻有关,土家族姑娘对包办婚姻不满,兼舍不得离开父母,便以出嫁前数天数夜的恸哭来表达。在某些地区,甚至从男方通报结婚之日后、距婚期一个月乃至三个月前,就开始了哭嫁。哭嫁活动的高潮,当然是出嫁前一天。新娘及伴娘在母家叩拜祖先之后,便开始唱哭嫁歌,有时一人唱,有时一人领唱众人应和,歌词包括了哭爹娘、哭姐妹、哭梳头、哭辞祖宗、哭上轿等等。在民间,还会评比谁家的姑娘哭嫁水平高。

可惜的是,在这次旅行途中,在沿途多个古镇上,我都没有看到包括摆手舞、傩戏、哭嫁等在内的土家文化活动,由于不是周末,连为了游客而做的表演也都没有,只是摆手堂倒是见了好几座。古镇村民的日常生活,看起来也与汉族几无二致。

我不由得想起《武陵山区考古纪行》一书所记录的作为考古学者的柴焕波在酉水沿岸乡间的所见。在酉水支流洗车河畔,“民间已经没有摆手舞了,以前有土老司,有茅古斯,现在四十岁以上的大多能跳,但要有人组织,女的都不穿民族服装了,审美变了,但哭嫁有”。

那是十五年前了。十五年间,瞬息万变的现代生活方式,又取代了多少古老的传统呢?

人是文化最根本的载体。幸好,还有一些人在守望着自己的乡土文化。

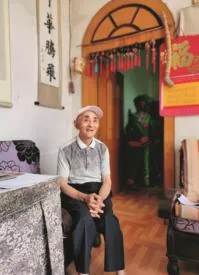

我在河湾寨与村民闲聊时,大家都不约而同地提到了“彭校长”:“你去问他,他对这里了解得很!”热情推荐的村民很快翻出了电话号码,看来,这位彭校长是酉水河畔的名人啊,说是名人,却连一个普通村民都有他的电话号码。我的好奇心油然而生。

走进酉水河镇上的一条小巷,高高的玉米地后面有一幢朴素的砖瓦民房,我在这里见到了这位彭校长,听他讲起自己跟酉水和土家族的故事。

彭开福 1945年生,酉水河镇后溪村一组人,长期从事教育工作,在酉水河畔教书育人四十多年。退休前担任酉阳县后溪镇中学校长、酉阳县第十一届政协委员等职务。现任酉阳县艺术家协会会员、酉水河镇文化站站长、酉水河国家湿地公园顾问、酉水河镇商会顾问等职务。曾主导后溪镇酉水河湿地公园的规划建设及旅游景区申请挂牌工作,并推动河湾村、恐虎溪、大江村、后溪村、老柏村、长远村等6个古村落先后被纳入住建部“中国传统村落名录”。

彭开福口述

我长期从事教育工作,但是在工作之余,一直对土家文化怀有浓厚的好奇。1983年酉阳成为土家族苗族自治县,包括我在内的很多乡民被确认为土家族,那时候,我就产生了疑问:土家族是什么民族?为什么我是土家族?

这个问题必须要了解清楚。否则,别人问起,“你是土家族?土家族是怎么来的?都有什么特点啊?”答不上来,不是很荒唐吗?

我从小在后溪土生土长,可父母亲人对“土家族”三个字并没有什么概念,我感觉从小到大的生活习惯、语言跟邻里也没有什么不同。在建立自治县之前,我们都是填写汉族,也一直深受汉文化影响。

但是,既然专家学者考证了土家族的存在,我是土家族的后人,我当时就想,一定要把自己的民族文化弄清楚。

所采集试样为第四纪以来盐湖沉积形成的层状盐岩,根据采集试样是否含有泥岩夹层将其分为两类(表1),盐岩表面由于风化作用形成定向排列的小孔,新鲜面成白色或灰色,半透明至不透明,块状、似层状产出,不等粒结构,内部孔隙较为发育,孔隙方向多沿石盐结晶面方向延伸。

怀着这种目标,我在工作之余就开始寻访和了解土家族文化风俗。2005年我退休之后,被后溪镇政府聘为文化站站长,可以专职研究和发掘土家文化了。

后溪的特殊之处在于,这里是巴文化与楚文化的交汇、结合之处。在被誉为摆手舞之乡的酉阳县境内,原始的摆手舞只有后溪镇、可大乡两个乡镇还保留并流传。据我考证,这两地的原始摆手舞,与湖南、湖北地区土家族的摆手舞非常接近,应当是正宗的传统土家族摆手舞。

在后溪两万多居民中,至少一半以上会跳摆手舞。但居民跳的基本上都是摆手舞中的小摆手舞,即几十人聚集时跳的摆手舞,动作主要模仿农耕的动作。而大摆手舞则是成百上千人在野外时跳的摆手舞,动作模仿的是战争、军事训练时的动作。

至于摆手堂,并不是跳摆手舞的地方就可以被称为摆手堂,真正的摆手堂,主要是祭祀场所,必须供奉有土司彭仕然的塑像或牌位,摆手堂的聚会舞蹈功能反而是其次。

整个酉水河流域,最传统、最精美的摆手堂,就在酉水河边的河湾寨。

彭开福在酉水河镇家中 摄影/ 刘煦明

河湾寨以前叫长潭村,我认识的很多朋友住在那里。我一直觉得这个寨子很有特色,也很古朴,应该保护起来适当进行旅游开发。所以我从做县政协委员开始,就经常推荐河湾寨。

最近我正在筹备河湾寨摆手堂的土家文化展厅,展品资料都是我自己搜集、制作的,这个展厅很快就要随重新修缮后的摆手堂一并开馆了。

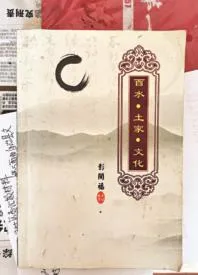

彭开福编著的《酉水土家文化》一书 摄影/ 刘煦明

酉水河是土家族的母亲河,河两岸居民98%是土家族人。为了进一步了解整个酉水流域土家族的文化,2008年开始,我自费走访酉水沿岸多个县市,采访了几十位当地老人,收集酉水河流域的土家文化信息,历时两年多,2015年夏天终于出版成书《酉水土家文化》,印数不多,只有一百本,但对我来说,算是阶段性地完成了自己的目标。这两年,我还在继续收集和补充信息,今年马上要出修订后的第二版。

我今年74岁了,在有生之年希望能推荐、传播土家文化。但是,我对文化的继续传承也有心无力,我写了书,留下了一些资料,后生们想学可以学,但是我们没办法强制。

从前的酉水,是土家人的母亲河,是农耕用水、渔业资源的来源,也是武陵山区的水运要道。现在,自从凤滩电站修建以后,酉水被接连建起的五道大坝截断了,河里的鱼也不能相互往来了。修电站虽然提供了能源,也给一些村民带来了移民安置的补贴,但是,任何事物都有利有弊,一方面,鱼变少了,另一方面,奔腾的河水变得平缓,自净功能下降,河里也多了一些垃圾。

酉水的未来会怎样?(长时间的沉默后)我不去想这个问题,也管不了那么多了。