中国写意画与水印木刻版画表现形式的共同性

2020-06-29刘海博

刘海博

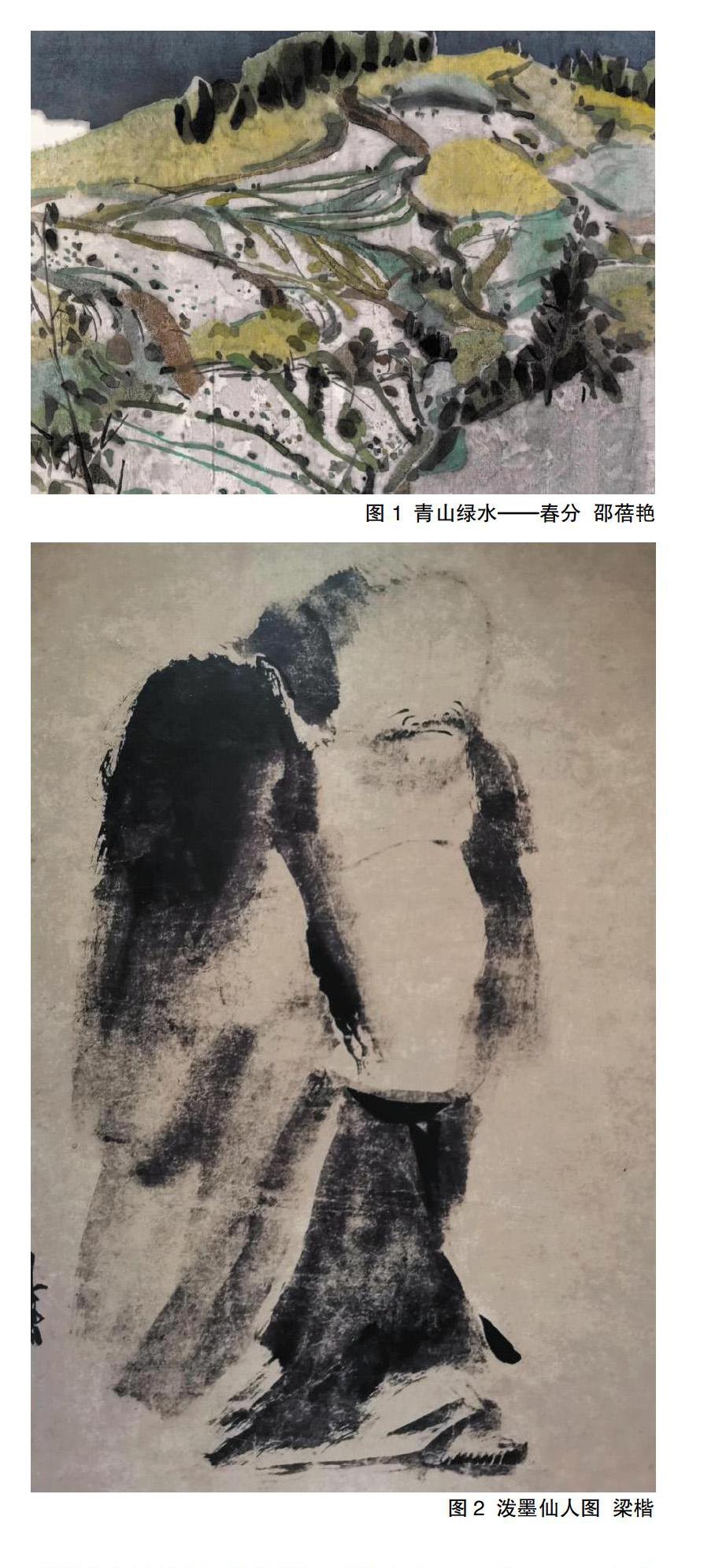

摘 要:文章主要分析中国写意画和水印木刻版画,以十三届美展邵蓓艳《绿水青山——春分》水印木刻版画为例,从意境和画面形态构成两部分阐述二者绘画表现形式的共同之处,并探索水印木刻版画需要借鉴的创新型思维模式。

关键词:中国写意画;水印木刻版画;表现形式

一、中国写意画与水印木刻版画的意境

意境指的是文艺作品中的生活图景与思想情感融合而成的艺术境界,最鲜明的特点是情景交融。中国写意画与水印木刻版画的共同之处在于,作者并不是对所见事物进行客观再现,而是通过主观表达对环境与事物进行精减,取其精华,从而生动形象地展现事物。在反映“境”的同时也能表现作者的“意”,借外在事物的描绘,表达内心的真实情感,寓心境于形象。作者通过独特的表现手法营造独特的氛围,从而使欣赏者为之感动,引起欣赏者的共鸣。

中国写意画中写意山水对意境的表现尤为突出。例如苏轼评价王维的作品:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”王维以诗入画,营造出简单抒情的意境。特别是他首先运用“破墨”山水技法,大大延展了山水画的笔墨意境,为山水画的变革做出了重大贡献。中国写意画仅靠笔法的不同就可以表现出不同的意境。较粗的笔法可表现丰盈、沉稳、轩昂的风貌,展现山川宏伟的气势,使画面具有丰富的想象力与蓬勃旺盛的生命力。较细的笔法可使作品娴静典雅,描绘秀丽山川的同时抒发了作者惆怅的情怀。

水印木刻版画起源于中国,尽管国外的一些版画家运用水印技术进行创作,但是水印木刻版画始终无法掩盖自身的东方绘画语言特征,其意境较为闲适安静,色彩微妙的变化中尽显淡雅之气。正如邵蓓艳的《绿水青山——春分》(图1)中所表现的春分时节南方山间绿水青山的美好景象。画面具有清新雅丽、闲适祥和的气氛,树木吐翠,稻田里星星点点,流露出春天来临,万物复苏,平淡中充满无限生机的美好,并通过水印木刻展现了自然不同寻常且独特的美感,透露着对美好生活的向往。

二、画面形态构成的共同要素

(一)点

在数学上,线与线相交的位置称作点。点不具有大小,只有位置,但在造型上,点如果没有形,便无法作为视觉表现,所以造型上的点具有大小,当然也具有面积和形态。点在本质上是最简洁的形态,是造型的基本元素之一,也是画面中必不可少的构成要素。在中国写意画中,点是非常重要的组成部分。例如笔墨技法“米点皴”,即用大小不同的圆形横点来塑造山石形体和树木花草,这种独特的皴法是前所未有的,简笔淡墨表现烟云山川的意趣,开创了文人画的新局面。在中国写意画中,点的存在形式多种多样,但是其功能性绝不会被隐藏。画中的一块礁石、一艘船只,或是星星点点的落叶,看似随意,其实是画面的点睛之笔,为画面增添点缀。水印版画中的点更加具有独特性。例如邵蓓艳《绿水青山——春分》中的点,除了位置和大小外,形态和方向性尤为突出。零星散落的小点代表稻田里的稻草;稍大一点的点具有方向性,如枝叶的生长方向,通过细节足以展现初春的生机与活力;大的点则清晰表现远处山上的樹林,郁郁葱葱。就大小而言,点越小则感觉越强,点越大感觉越来越弱,这样的变化使得画面张弛有度。

(二)线

极薄的平面接触时,接触处便形成线。曲面相交则形成曲线,几何学上的线没有粗细,只有长度、方向与形状。线是物体形象化表现的有力手段。如果脱离具体的形来观察,可以发现,线本身就具有卓越的造型力。在绘画造型方面,无论直线还是曲线,都具有艺术性。中国写意画中的线更耐人寻味。由于绘画工具的特殊性,一根线条就可以千变万化。重墨、淡墨、枯笔和湿笔都可以在一根线条上表现出来。中国写意画尤其是写意人物画的线条表现得更为突出。写意人物画的线条更讲究书法用笔,例如黄慎的作品,吸取徐渭笔法,粗狂豪放,以狂草的笔法入画,笔纵意贯,墨韵酣畅,形成了自己独特的风格。水印木刻版画中的线虽不及写意画线条丰富,但是也具有独特的表现形式。例如邵蓓艳《绿水青山——春分》中的线,也有粗细长短之分。粗线使灰白色空间区域化,清晰地表现画面中的梯田,层次分明,错落有致,具有极强的纵深感。受材料的限制,木刻无法获得毛笔的效果,但是线的形态并不死板。粗的线条更圆润,木板的痕迹增加了线条的丰富性。

(三)面

面在几何学上指线的移动所生成的轨迹,有长有宽没有厚度。数学上最简单的面,在相交的两条直线上各取一动点,并用直线连接起来,所有这些直线构成即为面。笔者认为四周闭合的线所形成的空间亦可称为面。在绘画中,面在画面中所占的比重最大也最突出。在中国写意画中,由于线条的丰富性,面往往会被弱化,替代面而存在的表现形式是“线的面化”,面体现在用笔的粗细变化中。例如,宋代画家梁楷的《泼墨仙人图》(图2),运用大破墨写意技法,利用毛笔本身墨的浓淡变化,在绢上横涂竖抹,以大块的墨团替代线的勾勒,只在五官处以线条勾点,整幅画水墨淋漓,大气磅礴。面在画面中占的比重非常大,具有稳定画面的作用。例如邵蓓艳《绿水青山——春分》中的面,一整块灰白的面,通过线条的分割,由近及远,具有强烈的纵深感,增加了画面的协调性和平衡性,粗线条面化,形成半立体感,十分高级、雅致。在水印木刻版画中,很多时候用颜色来区分面,这并不是指绝对的平面。木板的纹理增加了平面细节的丰富性,画面中灰白色的平面可以清晰地表现出来。

(四)颜色及肌理效果

由于绘画材料的不同,颜色在画面中呈现的效果也会千差万别。中国写意画与水印木刻版画在颜色呈现效果上具有相似性,两者都拥有极其高雅与古典的色彩感觉,尽管用色数量非常有限,但是每种颜色都用得恰到好处。中国写意画大多以墨色为主,色彩多用于烘托气氛以及区分层次变化。在水印木刻版画中,虽然色彩占的比重较大,但是重色是非常关键的颜色,它使画面不浮躁,获得稳重的效果。例如邵蓓艳《绿水青山——春分》中的重色,黑色是画面中最重的颜色,所占的比重虽然不大,但是具备强烈的节奏感以及空间感,由近及远,层次清晰,避免了画面力量的失衡。深色的背景与画面前方的白形成鲜明的对比,画面显得更加稳重与平衡。其他颜色的使用也更加接近水墨画的色彩感觉。

绘画中所呈现的肌理效果往往是画面的细节支撑,更有利于吸引欣赏者的目光。在中国写意画中,作者多用勾、皴、擦、染、点的方法营造肌理效果,使画面具有丰富的层次变化。在近现代的写意画中,常常会出现“泼墨”的表现手法。例如画家袁武笔下的人物,衣物使用“浓破淡,淡破浓”的表现手法,与脸和手部的皮肤形成鲜明对比,具有强烈的视觉冲击力。然而水印木刻版画受材料的限制,不能使用这样大幅度的表现方式,肌理效果也会受到木材的约束。但是在邵蓓艳《绿水青山——春分》中,作者吸收和借鉴了传统水墨的特点,不断创造重组,展现了与以往水印木刻版画不同的独特的细节。画面中出现了水墨晕化的效果,干湿结合,变化多端,出现令观赏者眼前一亮的视觉感受。这也是作者在水印木刻版画上的突破和创新。

多元化的社会发展模式使绘画逐渐打破画种界限,相互借鉴,相互融合,在很多方面都具有共同之处。从传统表现形式的土壤中汲取养分,对外界提取的精华加以浇灌,使不同绘画的表现形式都可以更加新颖,更具有创造性。中国是水印木刻版画的发源地,也是水印木刻版画有序发展的有利土壤,要在保留传统水印木刻版画优点的同时,适当借鉴其他画种的独特性,进行不断尝试和探索,创造出更加丰富的表现形式,增加水印木刻版画的生机与活力。邵蓓艳在绘画风格上既吸收了中国传统山水画的水墨特点,又借鉴了西方现代艺术的表现方式,通过创造和重组,展现了水印木刻版画的新形式,这值得我们借鉴和思考。

参考文献:

[1]中央美术学院美术史系美术史教研室.中国美术简史[M].北京:中国青年出版社,2015.

[2]朝仓直巳.艺术·设计的平面构成[M].修订版.南京:江苏凤凰科学技术出版社,2018.

[3]吴宪生.中国历代名家技法集萃:人物卷·水墨人物法[M].济南:山东美术出版社,1999.

作者单位:

哈尔滨师范大学