黎锦光流行音乐创作中的民族化探索及其历史评价

2020-06-29

黎锦光(1907-1993),湖南湘潭人,中国早期流行音乐的开拓与奠基者。他为黎锦晖胞弟,“黎氏八骏”排行第七,曾用名李七牛、金玉谷、金钢、金流、景光、黎景光、田珠、银珠子、农樵等。黎锦光年轻时随其兄黎锦晖的明月歌舞团演出并学习音乐,1938年在上海百代唱片公司灌音部任编辑,1952年后一直在中国唱片公司上海分公司担任音响导演,1970年退休,十几年后的1984年再度应邀回到中唱,致力于整理百代公司的录音并重新编辑、出版了周璇、白虹等人的上海老歌专辑,1993年病逝于上海。

黎锦光的音乐创作主要集中在流行歌曲上,目前搜集到的有160首左右,其中绝大多数完成于1939-1949这十年期间,也即中国早期流行音乐创作的高峰期。作品中以《夜来香》《采槟榔》《满场飞》《香格里拉》《那个不多情》《五月的风》等影响最大。鉴于黎锦光在20世纪40年代流行乐坛上的卓越成就与地位,他还被称为一代“歌王”,并与“陈歌辛、姚敏、梁乐音、严工上”合称为早期流行音乐作曲家的“中国五人帮”。

就整体而言,黎锦光的歌曲创作风格较为多元化,大致可分为中、西,以及中西混合这三种基本类型。其中类似于《好时光》《花之恋》《春之晨》《凯旋歌》等完全以西洋大小调体系风格创作的歌曲只占其作品的少数。而其作品的主体则多是较为浓郁且正宗纯粹的民族风格,或借鉴单一民歌主题,或基于民间音乐语汇的原创。而第三类,即所谓“中西合璧”模式即是同时将中西的音乐元素加以结合运用,但亦仍是以民族化的风格追求为其主要导向,也是对中国早期流行音乐民族化、国际化等多重关系最佳结合点的有益探索。

无论是将黎锦光视为“后黎锦晖时代”(1937-1949)的干将,还是作为“黎派音乐”的重要传承人,值得重视的是,其兄在创作中对民族音乐高度重视的传统,对黎锦光的创作也产生了极其深远的影响,也促使了“黎派音乐”,乃至中国早期流行音乐创作中较为浓厚的民族化色彩的探索与追求。

迄今,学界关于黎锦光的研究成果甚少,专事于黎锦光研究且学术性较强的只有梁茂春的《黎锦光采访记录及相关说明》(《天津音乐学院学报》2013年1期),以及2013年南京艺术学院陈玥辛的硕士论文《黎锦光歌曲创作特色研究》、2015年上海音乐学院李胜伶的硕士论文《黎锦光及其歌曲创作研究》这三篇。其他还有诸如项筱刚《20世纪20-40年代的中国流行音乐》(《中国音乐学》2010年第1期)等有关中国早期流行音乐研究的论文也在一定篇幅上涉及到黎锦光的创作。相对于对其兄黎锦晖已然较为丰富的研究成果,学界对于黎锦光的研究尚显不足。且相关成果多为从其歌曲创作的时代背景、风格特征以及历史贡献等方面进行的相对宏观的探讨,对其作品音乐本体涉之较少,分析缺乏深入,亦无专注于对其流行音乐创作民族化研究的成果出现。

本文拟通过对黎锦光相关作品的音乐分析,从“歌曲题材、体裁的民族化,民间音乐素材的直接运用,民族调式、旋法与西方音乐元素结合运用”三个方面集中探讨其流行音乐创作中民族化探索的成就,关注对其后流行音乐创作产生的影响,并进行历史评价。

一、创作分析

(一)歌曲题材、体裁的民族化

黎锦光流行歌曲创作的民族化倾向首先反映在其创作题材的选择上,并通过相关具有较为典型的传统文化意蕴的母题得以体现。

众所周知,音乐表现母题的选择是由音乐主体的文化心理所决定,并因文化心理的稳定特征而具有延续性。而作为近世乐人的黎锦光在其流行歌曲的创作中,虽然也不乏诸如“贯通古今的情爱倾诉;城市生活的边缘风情”①伊增埙:《“时代曲”价值的斟酌》,《人民音乐》,2018年,第12期,第64页。等表现市井风情和郎情妾意之作,但就其歌词表现题材②黎锦光歌曲中大部分亦为其本人词曲兼作。的主体,如,从有关自然景色之“春花秋月”、传统情感类的“思愁别恨”、封建礼教下的“宫门闺怨”、农耕文化之“采摘劳作”等相关表现主题(母题)来看,则以其鲜明的中国传统文化审美特征,彰显出其题材所表现的民族化趋向。

1.春花秋月

首先,在黎锦光歌曲中占有最大比例的是以自然景色为表现题材,虽以景为歌唱母题或以某景起兴,实则都为借景抒情之作。进行分门别类,我们可以把这一方面的题材概括为“春”“花”“秋”“月”四个方面,这四个自然母题也是中国传统文化中高频出现的重要意象。

从民族审美心理来看,中国人每逢春至都会发出或欣然万物苏醒,或青春怨旷之叹。黎锦光创作的《恋春》《春怨》《春之晨》等歌曲就属于这类“伤春”“咏春”类的题材。与“伤春”相近的母题是所谓的“悲秋”,如《黄叶舞秋风》等。

在黎锦光歌曲中还有一类以其力作《夜来香》为代表的“花”母题,如《蔷薇和玫瑰》《玫瑰花开》《流水落花》《葬花》《解语花》《白兰香》《桃花红》《雨不撒花花不红》等,作为中国传统音乐中的另一重要题材,该“花木”母题也是借物喻人,正如琴曲《梅花三弄》《幽兰》等都旨在借花木“比德”“言志”,重在传达修道立德伦理人格。在黎锦光的此类歌曲中如《花之恋》即是借丹桂歌颂人品之高贵,而要“永在你周围”;《龙华的桃花》则是托物言志,以“命薄的桃花断送在车轮下”隐喻针贬时局;抑或是借花抒情,如《襟上一朵花》中所接唱“花儿就是他”;以及《白兰香》中都是以花喻人,抒发珍惜青春,不负韶光之意。

此外,还有一些虽以“风”为歌名的如《五月的风》(与陈歌辛合作),则是与《流水落花》类似,实是以五月之风吹在“花上、树上”兴起,随而引发对人世沧桑的嗟叹,大有杜诗中“感时花溅泪,恨别鸟惊心”之感,亦为寓情于景之作。

再及,还有《清流映明月》《月夜吟》《花月良宵》等歌曲则是属于代表阴柔、宁静、和谐民族心理的“月”之母题,都体现了传统文化精神的当代延续。

2.思愁别恨

“自始作南音的‘侯人兮猗’起,‘思念’在以内向型民族性格为主的中国人的情感世界中就占有极为重要的位置,在中国音乐中以思念为母题的曲目占有较大的比重。”③施咏:《中国人音乐审美心理中的尚悲偏向》,《中国音乐学》,2007年,第3期,第128、129页。该母题在黎锦光歌曲中也举足轻重,如《问归燕》《怀故乡》《闹五更》《探情》《想郎》《鹊桥相会》《爱相思》《星心相印》《相思曲》《四季吟》《四季愁》《燕燕于飞》《针线本相连》等则构成其流行歌曲创作中“思愁”母题的系列之作。在这些歌曲中也延续着传统音乐中那诉不尽的怀乡念故土、忆友思情人的万般愁绪。

另一方面,所有思愁之生皆因不能与心仪之人长相厮守,而其中最重要的环节即是“伤离别”,如传统音乐诸多乐种中反复吟唱的《钗头凤》(陆游与唐琬的沈园之别)、《梁祝》中的长亭之别。在黎氏歌曲中自不乏诸如《送郎》《送大哥》(民歌改编)《长亭十送》《长亭送别》以及表现严华和周璇依依惜别的《叮咛》等“离别”题材的歌曲,在其歌曲创作中体现了对“思愁别恨”这一传统母题的关注。

3.空房闺怨

中国传统音乐中还有一类,是在封建礼教下女子独守闺房而哀叹春光易逝、韶华难返、红颜寂寥的“闺怨”题材,并留存有《双声恨》《苍梧怨》《湘妃怨》《汉宫秋月》《和番》《落院》《思凡》等大量表现闺妇佳人顾影自怜、寂寥之忧的乐曲,且世代流传至今。④施咏:《中国人音乐审美心理中的尚悲偏向》,《中国音乐学》,2007年,第3期,第128、129页。

在黎锦光的流行歌曲中也有一批以《闺中怨》《闺中吟》《闺中少女曲》《王昭君》《昭君怨》《葬花》(电影《红楼梦》插曲)《四季相思》等为代表的作品,体现了他对“闺怨”这一独具中国传统文化特色的母题的关注。

而对于黎锦光歌曲创作中“闺怨”题材的提法,最早见于陈钢在《上海老歌名典》中对《四季相思》的“题解”:“歌曲表达一名少妇对‘负心郎’的怨恨,由‘金嗓子’周璇演唱并用民乐伴奏,是一首‘闺怨歌’。”⑤陈钢:《上海老歌名典》,上海:上海辞书出版社,2002年,第332页。

尚值一提的是,黎锦光在其创作中继承这些传统表现题材的同时,并非“沉迷”于风花雪月,亦不乏针砭时弊、关注民生之作。诚如还有学者提出:“尽管黎锦光的作品多为‘闺怨歌’或情歌,然其中仍能发现部分作品涉足揭露、批判当时都市有闲阶层醉生梦死的腐朽生活。”⑥项筱刚:《20世纪20-40年代的中国流行音乐》,《中国音乐学》,2010年,第1期,第99、100页。这体现了他在继承传统的同时,与时代性的同步。

4.采收摘捡

在以采集文化为源的中国文化中,自《诗经》起,“采摘”意象也已成为中国艺术创作中的一个重要的母题,民歌中的《采莲调》《采桑调》《采茶扑蝶》《摘棉花》《摘葡萄》等传唱各地,且多是借助这些相关的采摘劳动场景来表现青年男女之间的逗趣、恋爱。黎氏歌曲中属于“采摘”母题的则以《采槟榔》《苏三采茶》《采茶歌》等为代表,其中,尤以《采槟榔》影响最大。

众所周知,音乐表现母题也是其所属文化的“动力因素”,构成了该文化的本质,并以其作为支点在民族文化的传承中发挥着重要的作用。黎锦光在其歌曲创作的题材表现中,以相当比重与数量的作品为载体,选择了这些中国传统文化中高频出现,并具有某种隐喻与特定象征意味的重要意象,体现其创作中立足深层传统文化心理的民族化追求。

此外,从音乐的体裁来看,黎锦光的歌曲创作中还借鉴、涉及了包括民歌、戏曲、说唱、歌舞音乐等诸多的民间音乐乐种、体裁。如在对民歌体裁的运用中,除了一般的民间小调以外,还编创了《卖饼儿》《卖梨膏糖》《卖杂货》《卖豆腐干》等一系列饶有特色的民间叫卖调,体现了对民间音乐体裁广泛的涉猎与借鉴。

(二)音调素材来源的民族化

黎锦光歌曲创作中除了借鉴民间音乐的题材、体裁形式,还在曲调素材来源上或直接采用单一的民间音乐主题,或广泛借鉴各地域、各乐种的核心音调与音乐语汇运用于创作之中。

1.民歌素材运用

黎锦光歌曲的曲调素材来源始于对民歌小调的借鉴,首先在他的不少歌曲中都采用了他最为熟悉的湖南家乡的民间音调,如《五月的风》《想郎》等歌曲中都运用了湖南民歌的素材,并采用了特色鲜明的湘羽调式。

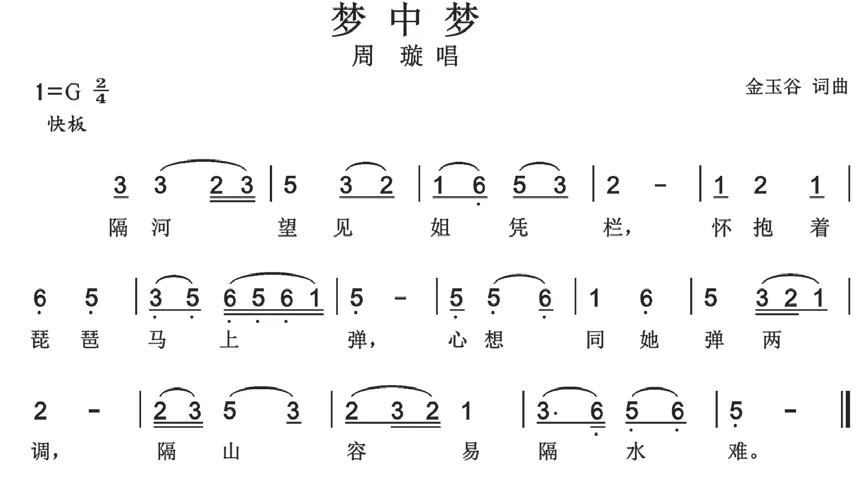

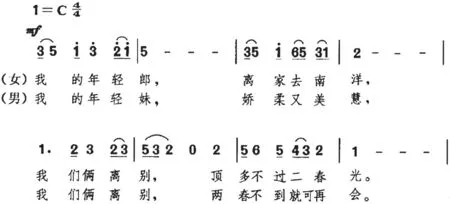

此外,他还广泛采用江苏、广东、河北等地区的民歌小调用于创作。如由周璇演唱,风靡一时的《卖杂货》就是他根据广东梅县小调改编而成,《郎和姐儿》是由河北民歌《小放牛》的音调而来,《送大哥》则是由同名陕北民歌改编而来,并交由周璇和姚敏对唱。此外,他还“根据江苏的民间小调编创作了《南风吹》《采茶歌》《苏三采茶》等歌曲”⑦梁茂春:《黎锦光采访记录及相关说明》,《天津音乐学院学报》,2013年,第1期,第67、64页。。其中,《梦中梦》(谱例1)则是由来自《孟姜女调》的苏州民歌《哭七七》变化而来。同一时期,由贺绿汀为电影《马路天使》创作的插曲《四季歌》也是由该民歌音调发展而来。

谱例1

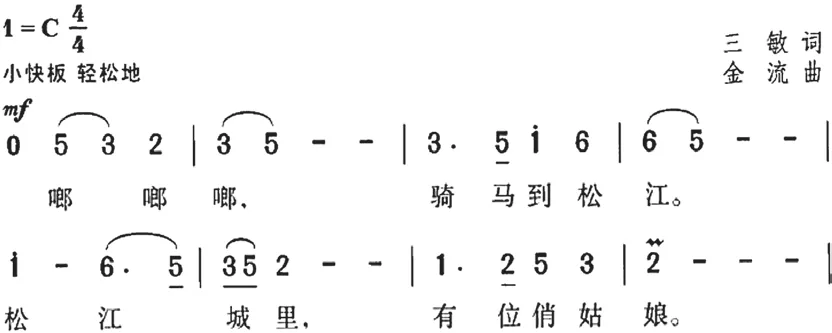

《骑马到松江》(谱例2)则是来自安徽的《凤阳花鼓》,伴奏中的二胡颤音是对花鼓表演时锣鼓节奏和音效的模仿。

谱例2

2.戏曲说唱素材的运用

除了民歌小调,黎锦光还积极从说唱、戏曲中汲取养料。

(1)京韵大鼓

1940年黎锦光为国华影业拍摄的电影《西厢记》谱写的插曲《拷红》(范烟桥作词),就是根据京韵大鼓的同名传统曲目而编曲。关于这首曲子的创作过程,据他本人的回忆是他多次去上海的“大世界”聆听学习京韵大鼓《大西厢》,受到启发后谱写而成⑧梁茂春:《黎锦光采访记录及相关说明》,《天津音乐学院学报》,2013年,第1期,第67、64页。。这也是他对民间音乐虚心相向,在生活中反复学习、实践的结果。

(2)湖南花鼓戏

出于早期成长环境中家乡戏曲的影响,黎锦光最为重要代表作之一的《采槟榔》就是在其家乡的“湖南花鼓戏”“双川调”中上下句唱腔和过门的基础上做了一些变化处理创作而成,并在伴奏上运用了大筒等特色乐器,使得这首歌曲的地域风格鲜明,以至于后来常常被看做是“正宗”的“湖南民歌”。另一首《闹五更》也采用了“湖南花鼓戏”的音调创作而成,唱的是一个农村姑娘晚上躺在床上,从一更到五更,被蚊虫、青蛙等闹得无法入睡,歌曲诙谐而饶有趣味。

(3)京剧

京剧音乐元素也是黎锦光创作中的重要来源之一,如电影《渔家女》中的插曲《疯狂的世界》中就运用了京剧西皮音调,曲调高昂激越,旋律起伏较大,表现了渔家女对当时灯红酒绿畸形世界的不满与抨击,批判了丑恶的社会现实。

而在下面这首《那个不多情》(谱例3)(亦作《哪个不多情》)中,还体现了基于民间音乐语汇的原创性下,多种民间音乐元素的复合运用。首先,该歌曲第一乐段主歌(1-8小节)的音调是将京剧的二黄腔发展为起承转合的四句体歌腔,F徵调式。第二乐段(副歌)的第一句出现了“民歌风”的衬词“喛呀噫多喂”,其音调则是来自著名的福建龙岩《采茶灯》的第二段,调式为清宫为角,往下属方向bE宫系统(即“前6=后3”)的转调。副歌的第二句中,即全曲结束的最后两小节则是来自京剧西皮的原板过门,与赵元任《叫我如何不想他》的合尾句亦有异曲同工之妙。

谱例3

可见,仅这一首歌中,就集合了京剧的西皮、二黄以及福建民间歌舞《采茶灯》这三种风格的音调元素,调性的变化从F徵—C羽—bB宫,尤其是衬词“喛呀噫多喂”处往下属方向的转调,以及其羽类色彩与前后徵类色彩的对比,都带来了新鲜的调性色彩的变化。且因黎锦光深谙西皮与二黄腔的感情表现特性与色彩,而密切结合歌词表现。当主歌中的最后一句歌词“青春的少年那个不多情”(“年轻的妹妹追的什么人”)在副歌中重复再现时,则从二黄转为西皮腔,所谓“哪个少年不多情,哪个少女不怀春”,以西皮腔的活泼、刚劲、坚定的色彩、情绪表现了对自由爱情的向往和大胆追求。全曲虽以三原色混合搭配,对比鲜明但整体亦浑然天成,毫无违和之感。

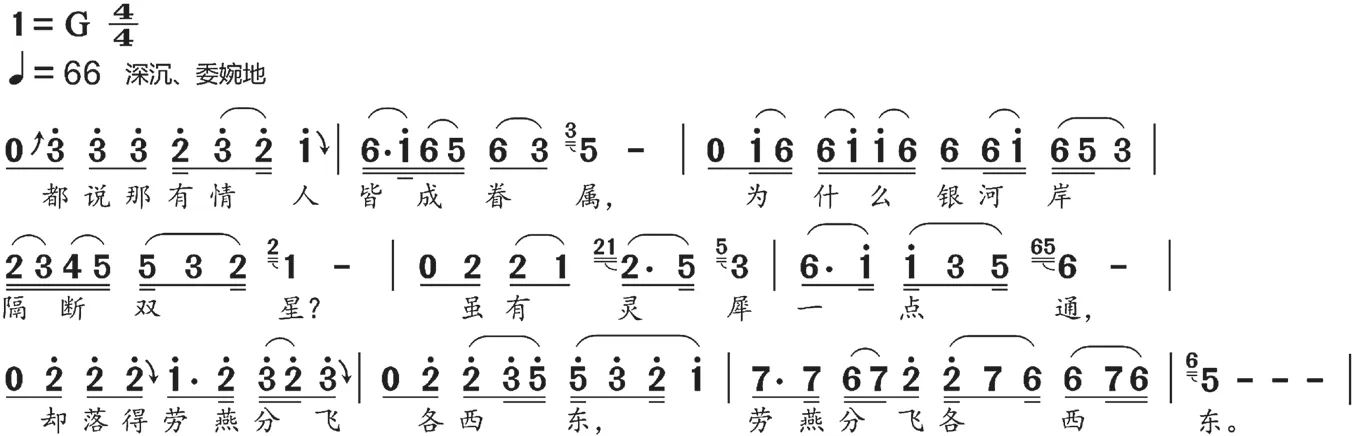

从某种意义来看,这首《那个不多情》也是黎锦光将京剧歌曲化,即将京剧与歌曲“嫁接”融合的探索,亦可将其视为开创了中国流行音乐中最早的“戏歌”(京歌)创作模式,具有相当的历史意义,并对后世出现的“京歌”的创作产生了一定的影响。如为电视连续剧《四世同堂》创作了著名的“京歌”《重整河山待后生》的作曲家温中甲,在2006年为电视剧《夜深沉》(张恨水原著)谱写的主题歌《未了情》(谱例4),在京剧唱腔的运用上(主歌亦为二黄腔)就与《那个不多情》有着较大的相似性。

谱例4

综上,在对民间音乐元素直接运用的创作中,黎锦光多以借鉴单一民间音乐主题,以改编、编创、模仿为主。但也不乏如《那个不多情》这样基于民间音乐语汇的原创之作。究其创作手法而言,主要特征体现在以下三个方面:

首先,在歌词方面,除了前文所归纳的在题材表现中对具有传统文化意蕴的母题的采用,在其编创的《闹五更》《四季相思》《四季吟》《四季愁》等“思愁”母题系列民歌中还借鉴了传统民歌中时序体结构。此外,其歌词中还多采用传统民歌中常用的起兴手法,且多保留民歌小调中的衬词衬句,如《哪个不多情》中的“喛呀噫多喂”,《卖杂货》中“哟”“呀哟—多儿哟”,《骑马到松江》开始的“啷啷啷”,《郎是风儿姐是浪》“飘得儿飘”等。

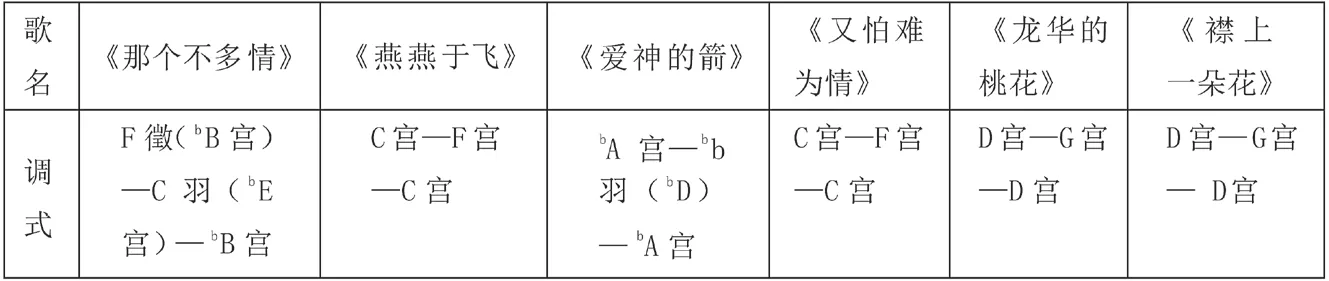

其次,在调式上,除了运用湘羽等特性调式,还运用了民族调式的旋宫转调进行色彩对比,其中以“清角为宫”往下属调的进行较为多见,且其后又多会回到主调结束全曲,见表1:

表1

而以“变宫为角”往属调的转调则相对少见,较为典型者如《相见不恨晚》(D-A-D),以及《卖杂货》(G-C-G)的过门与尾奏中,亦都体现了黎锦光对传统音乐中调性变化手法的自如运用。

再次,在音乐结构上,黎锦光较为准确地抓住了相关地域民间音乐的典型音调结构,如湖南民间音乐中的的核心音调,江南小调中五声音阶级进的曲折进行。在曲体句式上多采用了中国传统音乐中常见的起承转合四句体的陈述方式。曲调进行中还常采用“鱼咬尾”的承递式进行,如在电影《凤凰于飞》的插曲《嫦娥》(谱例5)(陈蝶衣词,周璇演唱)中就以前句尾音与下句首音相接,表现了嫦娥在空中流线飞舞的景象。

谱例5

此外,在《采槟榔》《拷红》等借鉴戏曲、说唱元素的曲目中还会常常在乐句之间加上小过门,此托腔伴奏的手法增强了歌曲的戏曲音乐风格。

(三)中西音乐元素结合运用中的民族化

黎锦光歌曲创作中的民族化追求,除了前文所探讨在音乐形态上具有较为浓郁且正宗纯粹民族风格的作品外,还有一类是将中西的音乐元素加以结合运用,即所谓“中西合璧”模式在黎锦光的创作中也占有十分重要的地位,这种中西混合模式所具备的特殊意义还在于是将中国音乐元素与外来艺术形式的流行音乐之间的嫁接融合,“拼贴”出多元复合的音乐风格,也是对中国早期流行音乐民族化、流行化、国际化等多重关系最佳结合点的有益探索。

这一方面的成功之作则以《夜来香》《满场飞》《叮咛》《讨厌的早晨》等最具代表性,在中西音乐的融合中,积极探索中国流行音乐创作民族化的多样性。

1.《夜来香》

作为黎锦光最为重要代表作之一的《夜来香》,既非那种直接来自民歌小调贯穿始终的模式,也非简单的大小调模仿之风,而是巧妙自然地将中西的音乐风格加以融合。

虽整曲因其伦巴节奏型的伴奏以及第一段中大调式的音阶进行而带有异国情调,但其调式、旋法进行中明显的民族特性则仍使其成为一首具有中国民族风格辨识度较高的作品,如在第六小节中出现的的进行就是典型的五声性旋法进行。而在第二乐段,即副歌的部分,则基本都采用了五声调式。如是,全曲将中国民族五声调式与大小调相交替结合运用,以其中西多元交融且不乏民族风格的独特乐风,而成为黎锦光歌曲中影响最广、艺术成就最高的作品之一,并成为可立于世界流行音乐之林的中国经典作品之一。

2.《满场飞》(谱例6)

1938年由丽歌唱片公司灌制的《满场飞》也是一首带有黎锦光招牌标签式的作品,以至于当时每次舞场散场都演奏此曲,后来在影视作品中但凡有“大上海”时期歌舞厅场景出现时,都会以这首《满场飞》作为特定标签式的背景配乐出现。

谱例6

歌曲为再现三段式,五声性调式。其中,A、B段都为徵调式,再现段为宫调式,稳定结束在宫音上后,又加上一个“嗨”字落在属音sol上,烘托了舞场的气氛。

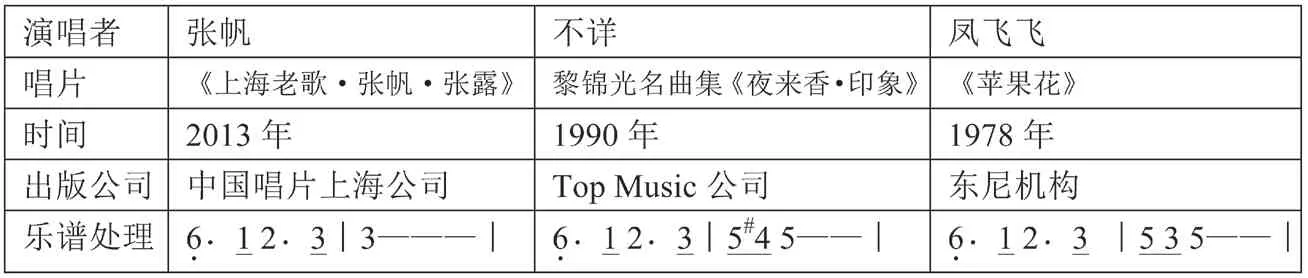

值得注意的是,在包括原唱张帆在内的所有唱片中,对该曲的第五、六小节均无一版本是按照黎锦光的原谱的演唱,而是做了不同的处理,见表2。

表2

由此表中三种影响较大的版本来看,在第五、六小节中,除了个别版本,如Top Music公司出版的《夜来香·印象》保留了原谱中的5#4 5︱,目前绝大多数的版本在此处的演唱处理都是将其改为五声性的流畅进行。其中以“凤飞飞版”,即纯五声的音调最为典型。在2001年赵薇主演的电视连续剧《情深深雨蒙蒙》中出现的《满场飞》除了节拍变成了三拍子的圆舞曲,其曲调处理与凤飞飞版本也完全相同。

其朗朗上口的五声性曲调辅以动感十足的伦巴舞曲节奏,使得这首舞曲如其名称一样,也成为到处飘荡、满场飞舞的招牌音乐了。

3.《叮咛》(谱例7)

1936年,严华随“明月社”赴南洋演出,周璇因片约不能同行。黎锦光创作的这首《叮咛》正是反映了严华和周璇依依惜别之情。

首段为起承转合的四句体,宫调式。尚值一提的是,无论是其整曲贯穿采用的切分性的探戈节奏,还是首句中的主题音调,都与40余年后张丕基作曲、李谷一演唱的《乡恋》有着较大的相似性。是两者之间有着某种渊源,还是纯属巧和,尚有待考证。但,即便是出于巧和,这种探戈节奏与五声旋法之间的“巧和”,其实也不为“巧和”,而正是体现了百年来对作为外来音乐形式的流行音乐进行民族化探索中,因其选择的民间小调和西洋舞曲结合基本模式的历史的、必然性的“巧和”,亦可以视作是“黎派音乐”的历时性延续使然。

谱例7

歌曲中段的对比则首先体现在调式上,曲调的进行由A段的五声性三音小组而变成1-4-6、1-3-5和弦分解式进行,由C宫调式转到了同名的C大调。体现了由民族调式转向西洋大调式的跨文化混合型的转调。(谱例8)

谱例8

4.《讨厌的早晨》(谱例9)

黎锦光歌曲创作中“中西合璧”的形式多样,除了上述的中西调式、旋法、节奏的融合,还大胆借鉴了类似西方现代音乐中的“拼贴”手法,如在《讨厌的早晨》中的过门一开始就先出现了挪威作曲家格里格的《培尔·金特》组曲之《晨景》的主题,以代表早晨的时光。但只出现一次后,并未采用原曲中向上三度的模进转调,而直接进入过门的第二部分,并由E大调转到E宫调式的五声性进行,这一由西方的大小调向中国民族调式的转调,也是黎锦光歌曲创作中对中西音乐元素创造性的融合之举。

谱例9

此外,在“哭声震天是二房东的小弟弟,双脚乱跳是三层楼的小东西……”处采用了同音、同节奏的反复进行,以此说唱性的风格,刻画了老上海早晨一派热闹的市井画面。(见谱例10)

谱例10

综上,在黎锦光这一类“中西混合”的创作类型中,尤以调式的融合最具特色。其调式中西融合的类型有两种模式:一种是以《夜来香》《满场飞》为代表,体现为乐段或乐句内部中西旋法风格的混搭与融合;另一种则是以《叮咛》《讨厌的早晨》为代表,体现为旋律中中国民族调式与大小调式之间的互转。

值得一提的是,该现象(尤其后者)并非黎锦光歌曲中所独有,而是在20世纪上半叶“新音乐”以来的近现代中国音乐创作中出现的一种既带有特殊性,又带有一定普遍性的音乐现象。开此手法之先河者当推五四“新音乐”时期的赵元任先生,在他的很多作品中都用到这种横跨中西的转调手法。如在《卖布谣》中以bE宫曲调描绘农村的织布的哥嫂,以C小调、bB大调配合“洋布便宜,财主欢喜”的字句描绘。在《教我如何不想他》中这种跨文化的转调(E宫—e小调—G宫—e小调—E宫)则得到更为充分的运用。无独有偶,在陆华柏的《故乡》中也以D宫调式描绘家乡,b和声小调暗示外来侵略者……

时至当代,在流行音乐的创作中也出现了类似的现象。如谷建芬创作的《歌声与微笑》中就出现了以d羽调式代表中国人民的热情好客,再转到同主音的d和声小调,旨在表达友谊遍布世界各地的热切心情。新加坡歌手孙燕姿的《天黑黑》中则以主歌的bA大调与台湾童谣的ba羽调式同主音转调以“寓意现代都市文明与传统文化之间的碰撞与对接”。⑨施咏:《民族调式教学新论三题》,《交响》,2016年,第1期,第124页。

二、历史评价

黎锦光流行歌曲创作中民族化探索的动因是多方面的,首先是受益于其成长的家庭环境(黎氏家族熏陶)与社会环境(湘楚文化浸润);并受到当时电影产业民族化对电影歌曲创作民族化的影响;同时,以西洋舞曲、民间小调的爵士乐本土化模式也使得深度参与爵士乐编配的黎锦光在其流行音乐的创作中以民族化为其风格追求。

黎锦光歌曲创作中,相对于其兄黎锦晖及其早期的黎派音乐实现了一定的超越与发展,但也在一定程度上存在些许的不足与问题。

(一)对黎派音乐的超越与发展

作为黎派音乐的重要继承者,黎锦光在创作理念上受到其兄黎锦晖“平民音乐”与“中国歌应配中国调”等创作观念的较大影响,但也并非是一味地对其兄长的模仿,亦在其创作实践中形成了具有其自身个性特点的音乐风格,并在某些方面实现了对黎锦晖创作的超越与发展。

首先,虽然黎锦光创作的高峰期(1939-1949),也即所谓的“后黎锦晖”时代都处于社会动荡的时期,上海孤岛一片畸形繁荣,但就整体而言,相较以“郎情妾意”为其“主要传统”之一的早期黎派歌曲,与当时大多数时代曲有所不同的是,黎锦光创作歌曲的精神风貌与格调主流多是蓬勃向上、积极乐观的,其所涉及创作题材大部分是以体现中国传统文化审美特征为主,且同时亦不乏如《钟山春》《少年的我》等反映时代风貌、弘扬民族精神之作。而在音乐的格调上体现了对早期黎派音乐的超越。

这一风格特征趋向主要通过其作品中的调式运用、调性布局以及中快速度的选用得以体现,其大多数歌曲中都选择了宫调式、大调式,或宫大调⑩其中,民族调式类的歌曲中,除了《葬花》《拷红》《诉衷情》《三个斑鸠》《郎和姐儿》《梦中梦》为徵调式,湘羽类的《五月的风》《闹五更》《想郎》以及《王昭君》为羽调式,其他的几乎全为宫调式;大小调体系中,除了《不要唱吧》为和声小调,其余的则都大调式。这三种更适宜表现其明亮、积极、阳光音乐情绪的调式,而较少运用小调式,以及除宫调式以外的其他民族调式。在速度板式上,如《好时光》《白兰香》为“快中板、轻快的”、《夜来香》“快中板、热情的”、《春之晨》“中板、活泼轻快”、《少年的我》“小快板、轻快的”等相当数量的作品中也都会以中快的速度为其明朗情绪表达的首选。

其次,相对于黎锦晖草创时期相对更多正宗浓郁民族风味的创作类型,黎锦光作品中西合璧的比重有所增大。反映了“后黎锦晖时代”更为自然的中西结合;也反映了在立足民族化追求的共同前提下,近代流行歌曲的发展进程中对西方音乐因素更多、更好地汲取与融合过程;还反映了从20世纪20年代末的草创期到40年代这数十年来创作经验积累的发展历程,也在流行化与民族化的关系处理上取得了更为自然的结合点,不囿于早期过于简单化的“民间小调、西洋舞曲”的创作模式,体现了流行音乐中国化进程中的历史进步。

此外,就总体而言,黎锦光的歌曲还具有更强的可听性与艺术性,其中不乏传世精品。亦如项筱刚所言:“虽然黎锦晖首开中国流行音乐创作先河,并引领之后中国流行音乐茁壮成长的脚步,但若论作品的艺术性和传唱度,似是黎锦光显得更突出。这一点尤其表现在《夜来香》和《香格里拉》这两首作品。”⑪同注⑥。

而依本文所立足之相对较为全面的资料搜集基础上的观察,发现除了“项文”所提及的这两首歌曲以外的其他曲目的传唱度与知名度,亦是令人不可小觑。不少歌曲的社会影响、传播面亦不在其兄作品之下。如以《采槟榔》为例,就先后被周璇、邓丽君、高胜美、韩宝仪、凤飞飞、蔡琴、奚秀兰、费玉清、宋祖英、阎维文、方琼、沈小岑、杨钰莹、王菲、张靓颖、廖莎等数以百计的大陆港台的几代知名歌唱家、歌手所演绎翻唱。《五月的风》也被周璇、彭丽媛、董文华、方琼、周艳泓、奚秀兰、韩宝仪等歌手演唱。此外,这些歌曲还被中国国家交响乐团、上海老百乐门元老爵士乐队等改编为各种版本的同名器乐曲加以传播。至于《满场飞》,则已成为各类影视作品中相关(舞厅)场景出现时的指定背景音乐而到处飞扬了。回溯近代百年的(流行)歌曲创作,能得到如此众多歌手青睐并传唱至今经久不衰的曲目,恐鲜有出其之右者。

(二)自我复制的雷同化模式

在肯定黎锦光歌曲创作历史功绩与地位的同时,我们也应当正视其个人以及所处时代局限性所导致的创作探索中的不足之处。亦如他本人所坦言,“(作品)总数估计有120多首,可拿出来的有80多首,总体上是良莠不齐。”⑫同注⑦。其间也有一些是为歌舞厅,或电影配乐中的急就应景之作而并无太高艺术性,且并非都是具有中国民族风格之作。

而且,还有一个值得关注的史实:无论是其兄黎锦晖,还是黎锦光及其所属的“五人帮”,由于历史的原因,彼时的这一群体,乃至包括稍早于他们的聂耳,从某种意义上来说大多都属于“无师自通”型的创作者。这种人才模式的知识结构类型亦为双刃剑,一方面由于虽无学院派的教育经历,却可摆脱某种束缚,而在更为广阔的社会、家庭、职业背景下(如黎锦光1939年进入百代唱片公司任音乐编辑,积累了大量第一线的编曲实践经验)扬长避短,各自在没有围墙的社会大学中学习、实践、历练着自身。但另一方面必须正视的是,由于黎锦光运用民间音乐进行歌曲创作为其自学为主摸索出来的一种“自发型”的创作方法,因而在其探索的过程中亦难免存有些许的不足。

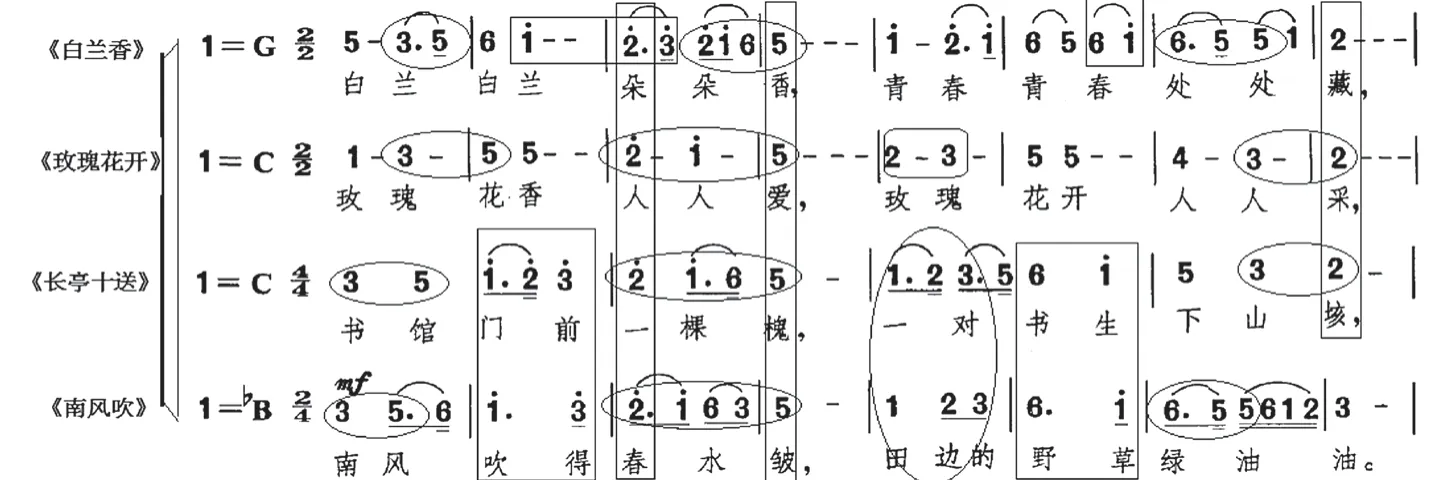

这种不足的显性表现之一即为在其若干作品中出现的自我雷同性的复制现象,如以其创作的《白兰香》《玫瑰花开》《长亭十送》《南风吹》四首歌的开始两乐句进行对比(谱例11):

谱例11

由上谱显而易见,这四首歌曲的前两句在旋律的走向上都为抛物线型的五声音阶式(第一句为;第二句为)上下进行,仅在曲调进行中的级进、跳进上有所微调变化,其骨干框架、乐句的落音(首句落徵、次句落商)基本都是一致。若再放宽注视点,会发现这四首歌曲的第一乐段还有着更多的共同点,如都为起承转合方整性的四句体,乐段结束都收拢性地落在宫音上,都以明快的宫调式呈现乐思,速度中快……

此外,在黎锦光其他歌曲的开始和终止处也常常会出现这种雷同的模式化现象,如《白兰香》的结束句和《探情》的结束句等歌曲中都采用了几乎一致,并具有一定功能性的旋律终止式。

而且,黎锦光歌曲创作中的这种雷同化的现象并非止于自我的复制,还反映在与同一时期其他作曲家作品的雷同。曾有学者洪芳怡⑬洪芳怡:《玫瑰蔷薇同根生—1940年代上海流行歌曲中的三朵花研究》,《音乐艺术》,2009年,第4期,第100页。将黎锦光创作于1946年的《白兰香》与陈歌辛先于其创作的《玫瑰玫瑰我爱你》(1940年)《蔷薇处处开》(1942年)进行比较,发现《白兰香》与后两者在音调框架和旋法调式上有着较大的相似性。(见谱例12⑭洪芳怡:《玫瑰蔷薇同根生—1940年代上海流行歌曲中的三朵花研究》,《音乐艺术》,2009年,第4期,第100页。)

谱例12

还值一提的是,在姚敏为1941年金星影业股份有限公司摄制的影片《孤岛春秋》创作的插曲《莎莎再会吧》中的首句(谱例13)也与此系列的音调结构极为相似:

谱例13

上谱的对比除了可以折射出黎锦光创作中与其他作曲家的雷同现象,同时还可说明了无论这一所谓的“自我复制”,还是相互复制的雷同化现象,其实并非只是黎锦光的个案,而在同一时期其他作曲者的创作中也具有一定的普遍性。如上谱中皆为陈歌辛一人所作的《玫瑰》与《蔷薇》两曲之间也有着极大相似性。无独有偶,再如陈歌辛的《夜上海》首句与黎锦光的《探情》的开始,《玫瑰玫瑰我爱你》与黎锦光的《白兰香》《探情》也有着似曾相识的相似性。放眼望去,这一时期的诸多歌曲的音调都体现出较为明显的“你中有我、我中有你”的“自我、他我”雷同复制,并具有一定的普遍性。

稍显遗憾的是,《洪文》中对这一现象产生的原因并未作出进一步的阐释。对此,笔者认为出现这一现象有着多方面的原因:首先,作为中国流行音乐发展的初期,这批作曲家(即前文所分析提出的该创作群体多为非科班出身“无师自通”的“自发型”)在探索将中国民间音乐运用到流行歌曲创作的过程中,由于对民间音乐素材语汇学习不足,以及相关创作经验、技术的缺乏,导致其对民族音调的运用尚停留在相对初级的阶段,而出现雷同性与模式化的现象;其次,在当时特定的历史时期,特定且相对固定狭小的演出传播场域,再加上商业利益的驱使需求下过于集中地创作,在“供不应求”的产销模式下,较难做到曲曲皆有新意。因此更易造成追求高效速成下的自我以及相互之间的复制、模仿,乃至“抄袭”的发生。上述这些历史局限因素共同导致了这一特定时期发生的雷同现象。

结语

前文立足于对黎锦光歌曲创作做全面扫描并对若干个案定位的分析,进而对其歌曲创作的艺术特征、历史贡献之得失做了全面的评述。我们在正视其创作中存有的不足乃至历史局限性的同时,亦丝毫不憾动他在20世纪上半叶作为中国近代流行音乐创作先驱、一代“歌王”的历史地位。的确,“与同时代的一些流行歌曲作品相比,他(黎锦光)的创作不论在民族风格、语言形式、创作意境上都略胜一筹,有着一定的艺术水准和思想内涵。随着世纪的推移,他和他在20世纪40年代创作的流行歌曲对中国流行音乐发展之意义,将会越来越明朗”。⑮同注⑥,第100页。

无论是对黎锦光的个案,还是对同一时期其他(流行音乐)作曲家的研究,在从史学史料的角度关注考察其生平、音乐活动、音乐贡献的同时,还应关注其创作本身,音乐作品的本体,这样才可以对作为作曲家身份归属的研究对象做出更为“入木三分”的认识。从而在音乐历史的研究,尤其是近现代音乐史学的研究中,将目光投向音乐,将目光回归作品,规避所谓的“没有(缺少)音乐的音乐史”研究的再度发生。

另外,虽然本文是以黎锦光为个案的流行音乐创作民族化探索,但在体现其个性特点的同时,也折射出中国早期流行音乐作曲家的共性特征,反映了早期流行音乐创作的整体风貌。所以,对黎锦光之个案研究,应将其放回所属的时代背景,在其所属的创作群体中加以历史地观照,方可得出更为客观全面的认识。

诚以本文作为广义上对“重写音乐史”的呼应,并以之作为对以往黎锦光研究的些许补遗,恳请专家指正。