基于多学科协作的住院医师规范化培训在头颈肿瘤影像学教学中的应用探讨

2020-06-28吴颖为杨功鑫谢静远

吴颖为,杨功鑫,杨 星,谢静远

(1.上海交通大学医学院附属第九人民医院放射科,上海 200011;2.上海交通大学医学院附属瑞金医院肾脏科,上海 200025)

住院医师规范化培训(规培)是我国医学生毕业后继续教育的重要组成部分,是医学生走向临床,成为一名合格临床医生的关键性学习阶段。基地医师普遍存在着理论基础不扎实、基础知识脱离临床及临床沟通能力较弱的问题。同时,传统的基于课堂的学习(lecture-based learning,LBL)教学法,住院医师的实际教学和临床技能提升方面也存在诸多问题。近年来,基于问题的学习模式(problembased learning,PBL)[1]及以案例为中心的学习模式(case-based learning,CBL)[2-3]已被广泛应用于包括影像基地在内的各学科住院医师的规培教学中,这种以临床实践为基础、以学生为中心的教学方法在住院医师规培过程中实施效果颇佳。

多学科协作(multiple disciplinary team,MDT)是现代国际医疗领域广为推崇的领先诊疗模式,是由多个学科团队协作对患者诊疗进行决策,从而制定最佳诊断方案及最优治疗方案的模式[4]。目前,MDT治疗模式已成为大型三级甲等医院医疗体系的重要组成部分,在临床复杂性疾病如肿瘤的诊治中被广泛应用[5],使患者临床获益。但基于MDT 的教学模式尚未实现规范化,其教学实施效果需要得到进一步验证[6]。本文旨在探索基于MDT 平台的临床教学在住院医师头颈肿瘤影像学规培中的应用和实施效果。

对象与方法

一、对象

选取上海交通大学医学院附属第九人民医院影像基地2014 年至2018 年参加规培的住院医师(规培生)共55名,随机分为试验组(MDT 教学法)和对照组(LBL 教学法),试验组共28 人,其中男性13名,女性12名,平均年龄为(26.0±1.6)岁;对照组27 人,其中男性14名,女性13名,平均年龄为(25.8±1.2)岁。2 组间的年龄、性别、入科考成绩差异无统计学意义。纳入标准:①自愿参加本研究,并签署知情同意书;②无严重精神及传染性疾病。

二、方法

所有教学案例均来自于临床头颈肿瘤科的头颈肿瘤患者,每周对规培生实施一次集中教学,共持续3个月。

1.试验组(MDT 教学法):试验组的规培生每周参加一次由我院头颈肿瘤科、放疗科、影像科、病理科等多专科专家组成的MDT 团队进行的MDT讨论。具体流程包括,①MDT 讨论前,由带教老师带领规培生至病房察看患者,详细询问病史并记录;②MDT 讨论,由规培生制作幻灯、病例汇报、分析病例影像特征、提出初步影像诊断意见,并参与MDT 多学科讨论;③MDT 讨论后,记录MDT 讨论意见,查阅资料,结合MDT 意见完善影像学诊断报告或随访病例影像学进展。

2.对照组(LBL 教学法):对照组采用传统教学方法,由具有放射科主治医师资质以上的临床经验丰富的带教老师采用PPT 授课,讲述各类头颈肿瘤的流行病学情况、临床表现、治疗手段、影像学特征、病理分型等疾病相关知识,并准备典型病例实例,进行影像学阅片指导带教。

三、教学效果评估

1.临床理论知识、临床技能及文献阅读能力考核:理论知识考核包括,①头颈部断层解剖结构熟悉程度;②头颈肿瘤的X 线、CT、MRI 的影像学特征熟悉程度。临床技能考核内容包括,①头颈肿瘤影像学诊断与上级医师诊断结果间的符合率;②头颈肿瘤病例的影像学诊断与鉴别诊断分析能力评价。文献阅读能力考核的内容是,考核学生对于中英文相关文献的阅读速度及理解程度。以上5 项考试满分均为100 分。

2.问卷调查:调查问卷包括教师问卷及学生问卷。教师问卷包括教师对实验组和对照组2 组学生学习能力的评估表调查,调查内容包括学习兴趣、自学能力、临床病例解析能力、临床病例影像阅片能力和课外知识获取能力等5 项评估,每项评估分数为1~10 分。学生问卷包括对课程的满意度调查,分为满意、基本满意和不满意3 种选项。

四、统计学方法

采用SPSS 18.0 进行统计分析,计数资料以比例(百分比)表示,统计分析采用卡方检验;计量资料以()表示,采用t 检验,P<0.05 认为有统计学差异。

结果

一、临床能力考核

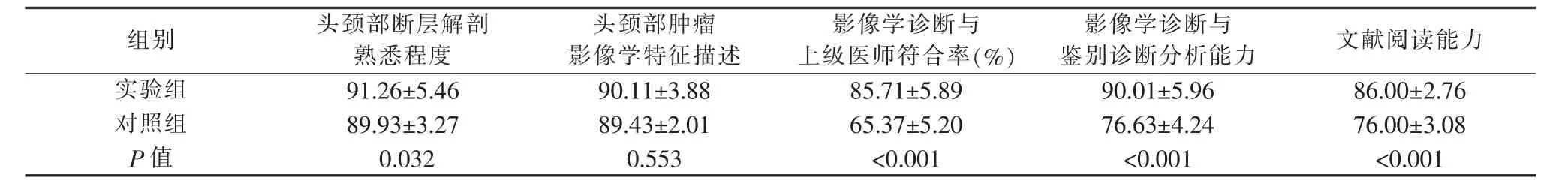

临床能力考核结果显示,在理论知识方面,试验组与对照组规培生间对病例影像学特征描述、总结方面的差异无统计学意义(P>0.05),但试验组规培生通过MDT 训练后对解剖结构的熟悉程度、在临床实践技能方面如影像学诊断与上级医师间符合率、对病例的分析能力及文献阅读方面的成绩均明显优于对照组(P 均<0.05)(见表1)。

二、问卷调查

问卷调查结果显示,经MDT 模式训练的规培生,其学习能力有全面提高。试验组规培生在学习兴趣、自学能力、临床病例解析能力、临床病例影像学阅片能力和课外知识获取能力等各方面均明显优于对照组(见表2),体现了MDT 模式对学习能力的激发。其次,对规培生的调查问卷结果进行分析也发现,试验组规培生对基于MDT 模式教学方法的满意度较对照组明显提高,完全满意率达27/28(96.4%),不满意率为1/28(3.6%),其中1名规培生不满意的原因为MDT 花费的业余时间过长。而对照组规培生的完全满意率为20/27(74.1%),基本满意率为5/27(18.5%),不满意率为2/27(7.4%),其中2名规培生不满意的原因分别为课程单调、枯燥和对提升临床能力帮助不大。

讨论

传统的LBL 教学法存在诸多问题,究其原因主要有以下几点。①以教师为主导的被动学习,无法提升基地规培生的主观能动性及学习积极性;②纯粹的影像学读片教学、知识点介绍,无法有效提高基地规培生的实际阅片能力;③无法获知完整的病史或患者详细的病史资料,脱离临床、脱离病患、无身临其境感。PBL 和CBL 教学均是典型的以学生为中心的学习方法,其中PBL 以问题为基础,将学生置于复杂、有意义的问题情境中,让学生以合作的形式共同探讨并解决学习过程中的问题,进而学习隐含于问题背后的科学知识,以促进他们自主学习、善于思考的能力发展;而CBL 是以临床案例为基础,设计与之相关的问题,引导并启发学生围绕临床病例展开讨论,有助于基地的住院医师将理论知识与临床应用充分融合,帮助其更快地适应临床医师的角色。因此,对于住院医师规培这样一个承上启下的重要学习阶段,临床教学模式的转变,尤其是从LBL 模式转变为临床实践模式,将真正有助于提高住院医师对临床问题进行分析和解决的能力,帮助其成为高层次临床医师,提高临床医疗质量。建立在MDT 平台基础上的临床诊疗模式已被证实,可以为患者提供个性化综合治疗方案,使患者获得最大的临床获益[7-8]。而基于MDT 模式的教学,将充分调动学生的积极性,使医学生拓宽临床思维[6]。作为一个需要“结合临床”的影像科医师,“同病异征”或“异病同征”现象在影像学诊断及教学中比比皆是。MDT 的各学科讨论机制适合影像学教学“博”而“广”的教学特点,有助于基地住院医师克服本专业的局限性,更深入地理解疾病。

表1 2 组规培生的临床理论和实践能力考核结果比较(,分)

表1 2 组规培生的临床理论和实践能力考核结果比较(,分)

表2 带教老师对2 组规培生综合素质考评结果(,分)

表2 带教老师对2 组规培生综合素质考评结果(,分)

本研究中,基地规培生在较短的时间内通过MDT 教学模式熟悉了头颈肿瘤从诊断到治疗,从影像到手术放化疗等诊疗一体化模式,加深了规培生对疾病的理解,从而进一步提升了本专业的临床技能。本研究中试验组与对照组间的主要差异表现为临床病例影像学诊断的分析能力、诊断报告书写能力等方面;而在影像学特征的掌握中,2 组规培生间的考核结果差异并无统计学意义。值得一提的是,在经过MDT 模式的教学后,试验组低年资规培医师的影像学诊断符合率较对照组明显提高,与高年资主治或主任医师间的符合率达到86%,意味着以疾病为导向的MDT 教学模式充分激发了学生的学习能力,提示熟悉头颈肿瘤的诊疗模式对于迅速提高规培医师对疾病的影像学诊断水平具有重要作用。

从教师的问卷评价来看,基于MDT 教学模式虽然耗费时间较长,包括讨论前广泛收集资料,查阅文献,讨论中汇报病例、提出初步影像学诊断意见,讨论后整理记录,并结合临床进一步完善诊断报告等,但这种方式明显强化了规培医师的主体意识和主动学习的精神,促进其学习更多疾病相关的知识,同时MDT 中病史询问和病例汇报等步骤也充分锻炼了规培医师医患沟通和语言表达的能力,从整体上提高了教学效果、教学质量。从规培医师的问卷评价来看,也证实了基于MDT 教学模式更受规培医师的欢迎,避免了传统LBL 单一枯燥的授课方式,有利于规培医师临床实践能力的快速提升。

医学是一门实践性学科,基于MDT 教学模式以疾病为导向,以病患为中心的教学模式,很大程度上调动了接受培训的住院医师的学习积极性,激发他们以个人所能去解决患者所需。这种教学模式有效提高了影像学规培生临床综合思维以及实践能力,值得进一步探讨和应用。