基于历史时空观念的中学教学探究

2020-06-27张丽芳

摘 要:2017版新课标对高中历史教学提出了五大核心素养,其中的时空观念是历史学科的独特素养之一。中学历史教学中如何实现时空观念,如何给学生传导时空观念是本课题探究的重点。

关键词:时空观念;社会主义探索;苏联模式

《普通高中历史课程标准(2017年版)》明确提出了高中历史教学应该体现唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀五大学科核心素养。我认为时空观念是最能体现历史学科的独特素养之一。时空观念是指在特定的时间联系和空间联系中对事物进行观察、分析的意识和思维方式。任何历史事物都是在特定的、具体的时间和空间条件下发生的,只有在特定的时空框架当中,才可能对史事有准确的理解。那么高中历史课堂该如何贯彻时空观念?以《苏联社会主义建设的初期探索》为例,分享我对时空观念的认识。

一、 时间的构建——树立时序意识

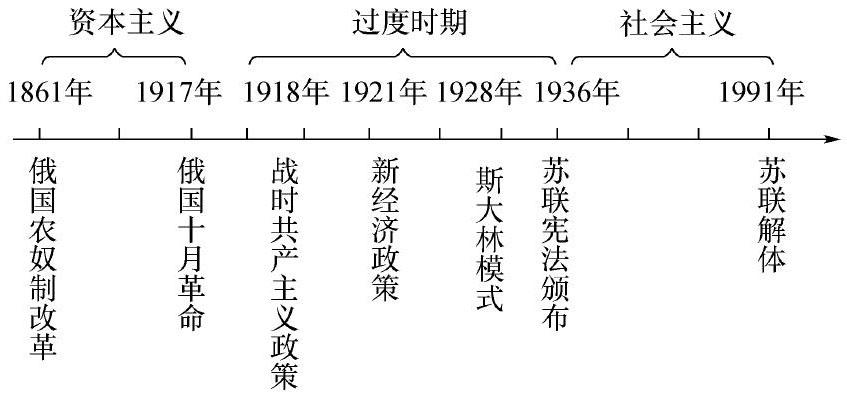

导入部分,以复习旧知识的形式,将苏联(俄)社会主义建设的开展、改革、解体做以下的梳理,形成完整的知识链条。树立时序意识,引导出苏联社会主义初期的探索,启发思路,导入新课。

二、 教学过程

(一)在时间中穿梭

以学生自主学习的形式,梳理基础知识:战时共产主义政策——新经济政策——斯大林模式。在自主学习中,向老师提出问题,树立良好的历史学习习惯。“历史学不仅仅是加工时间。它也是对时间及其独特的丰富多产进行反思”。

1. 理想很美好——战时共产主义政策

通过《苏俄国内战争形势图》,强调俄国十月革命胜利后,面临的外国武装干涉、国内白匪猖獗的局面。面对一战后的满目疮痍,巩固苏维埃政权成为工作的重点。列宁等苏维埃高级领导人将马克思主义部分原理直接运用于社会主义建设,有了战时共产主义政策。马克思对社会主义的理想预设是:在生产力高度发达的资本主义基础上建立社会主义……实行公有制、计划经济和按劳分配,取消商品生产和货币。学生回答:马克思对社会主义的理想预设是什么?又是如何被运用于战时共产主义政策的?是否巩固了苏维埃政权?

2. 现实要面对——新经济政策

为什么在艰苦卓绝的战争年代,人民冒着杀头、坐牢的危险,勒紧裤腰带跟着我们走,而在用鲜血与生命换来和平之后,布尔什维克政权却面临被人民抛弃的危险?目前已很清楚,我们用……直接的办法实现社会主义生产和分配的原则的尝试已经失败了……政治形势向我们表明,在许多问题上,必须退到……

——《列宁传》

结合列宁的论述,说明苏俄如何在理想的共产主义设想和现实的经济政治状况中,创新性的调整政策。基于现实经济状况的新经济政策,运用商品货币关系,实现向社会主义的过渡,获得了成功。随之而来的是,领导层的分歧也日益明显,尤其是领袖人物列宁的逝世。这种分歧日益尖锐。

3. 还是要理想——斯大林模式

虽然新经济政策的实施,使苏联(俄)走出了政治经济危机,实现了经济的稳步发展,但是也面临一系列的问题。如何在现实和理想中选择发展之路?苏联领导层的分歧和争论是:一方对马克思主义的解读是——公有制才是社会主义,只有纯粹的计划经济才是社会主义;另一方则认为要结合当时苏联现实需要,在尊重商品货币关系上实现社会主义。最终,“摸着石头过河”的苏联,本着对理想社会主义的憧憬,抛弃了现实的国情,选择了高度集中之路。1929年席卷世界的資本主义经济危机,更坚定了以斯大林为首的苏共中央领导层的决心。新经济政策结束,苏联走上了自己特色的发展之路——斯大林模式。1936年,苏联宪法颁布,苏联社会主义建设的初期探索完成。斯大林模式,为二战的胜利奠定了坚实的基础。当然也存在经济比例严重失调,生产积极性被压抑等无法忽视的问题,引发后来的苏联改革。

(二)在空间中转移

1. 当时人当时事

任何历史事件都是特定的、具体的时间和空间条件下发生的。通过自主学习,学生明白了苏联社会主义建设初期的发展历程:战时共产主义政策——新经济政策——斯大林模式。那么为什么是这样的制度设计呢?作为当事人,列宁、斯大林、苏联的其他领导人是怎么看待当时苏联(俄)的发展形势,并做出他们的判断。选择以下三段材料,使学生明确苏联模式的发展是一个过程,在这个过程中,高度集中的核心是如何被一步一步确立的。同时,也提醒学生,作为当事人,会受到当时时间和空间的局限,不能用今天的眼光去评价他们的历史选择。

材料一 向纯社会主义形式和纯社会主义分配直接过渡,是我们力所不及的,如果我们不能实行退却,即把任务限制在较容易完成的范围内,那我们就有灭亡的危险。

——列宁《俄国革命的五年和世界革命的前途》

材料二 斯大林说:“农村富农分子对苏维政权的粮食收购政策的反抗……手有很多余粮并在粮食市场上起重要作用的农村富裕阶层不愿意按照苏维埃政权规定的价格自愿地把必要数量的粮食卖给我们。”“富农并没有打瞌睡,富农在发展,他们在暗中破杯苏维埃政权的政策,而我们的党组织、苏维埃组织和合作社组织,至少是其中一部分,不是看不见敌人,就是迁就敌人,不和敌人做斗争”。

——斯大林《列宁主义问题》

材料三 计划就是法律。

——沃兹涅辛斯基

2. 后来人后世说

既然学习历史要有当时人当时事的考量,那么后来人后世说也必然是历史学习的目的。“以史为鉴”是史学的功能。下面三则材料,分别是中国和美国的历史研究者,用现代人的眼光去看待苏联模式的形成。通过学习,学生再次明确苏联模式的核心内容——高度集中;理解苏联模式形成过程中的政治、经济因素和国际背景,形成完整的历史思维,确定历史时空观念的重要性。三则材料后,一定要教授学生,后来人通过完整的历史发展脉络,比当时人或者当事人更能客观、全面地看待历史事件,形成了后来说。但是,后来人毕竟也是有其利益归属或者知识结构限制,后世说也不一定都非常客观、合理。

材料四 1926年,斯大林在一次专门讨论经济问题的中央全会上说:“不拯救重工业就不能建成社会主义,而要拯救重工业,就必须排除私人资本……”

——闻一《俄罗斯通史》

材料五 新经济政策在经济上取得了巨大成功。1921年到1922年艰难的饥荒过后,俄国经济出现了速度惊人的复苏。……到1928年时,俄国的耕作土地面积已经略微超过了战前水平,工业产能也和战前持平……1924到1925年间,政府出台了若干措施对小业主加以限制,并于1927年推出了旨在限制富农的政策……于是,俄国共产党内出现了泾渭分明的两种观点:一部分人认为可以用数十年时间逐步提升人民的文化和经济水平,并向人民宣讲社会主义合作的优越性,以此逐渐过渡到社会主义;另一部分人坚信应该回到内战时期的强制性国家社会主义推进战略。

——摘编自《俄罗斯史》【美】尼古拉·梁赞诺夫斯基

材料六 从工业化开始的1926年到战前的1940年,重工业平均增长速度为21.9%,轻工业为14.1%,而同时期的农业平均增长速度只有1.5%。

——杨敏敏《浅析斯大林工业化及影响》

3. 未来的眼光——终身学习能力

2017版新课标对高中历史教学提出了五大核心素养,最终目标就是要教会学生终身学习历史的能力。高考评价体系中强调的“一核四层四翼”,是国家要求在“立德树人”的目标下,实现对人才的选拔。所以终身学习能力,是高中各学科追求的目標之一。历史时空观念,给予学生的就是终身学习的“未来的眼光”。课堂中的史料,是教师根据自己的需要进行节选。而学生在学习时,面对史料,则应有历史的正确思维方式,实践自己眼中的历史“全新景观”。即每一个历史事件都不是孤零零的,每一段历史事件的发生、发展都有着时代烙印;每一次史学家重新拿起历史事件也必然有其用意。通过学习,提升自己的历史辨析水平,养成历史思维能力,这就能实现终身学习,达成国家的人才需求。全球化史观下,对苏联模式的评价是,这个模式是用计划性的工业革命来将落后的农业经济拉入现代化。……而这个模式之所以会崩解,是因为它在经济上已越来越僵化,特别是它无法产生创新。这样的评价就是基于对历史全景的认识得出的。

三、 空间的建构——梳理空间意识

小结部分,回顾本节课的重难点后,引出世界地图,唤起学生的空间感觉。将苏联(俄)的社会主义经济建设和美国的罗斯福新政、中国的改革开放放在一张地图上,给学生直观冲击。即各国是如何在适应本国国情的基础上,进行自身的社会发展探索。每个国家的探索都有自己行之有效的办法,但是所有的办法都建立在借鉴他人的经验和历史的经验基础上。通过本课学习,使学生明确:人类社会总是在相互学习和借鉴的基础上,实现各个民族的进步和发展,最终推动人类的进步。

总之,历史时空观作为历史学科的核心素养之一,在历史学习中应该占有重要地位。正如历史学家科泽勒克所说:“人们曾给历史学家赋予的使命是审判过去,教导当代人以服务于未来的岁月:我们的尝试没有这样高远的使命,而只是想要说明,过去的事实情况是怎样的。”

参考文献:

[1]【法】安托万·普罗斯特,王春华,译.历史学十二讲[M].北京:北京大学出版社,2018.

[2]【英】艾瑞克·霍布斯鲍姆,黄煜文,译.论历史[M].北京:中信出版社,2015.

[3]高军宁.高中历史教学时空观念培养策略[J].中学历史教学参考,2019(11):61-62.

[4]吴恩远.斯大林模式与苏联模式的界定和评价[J].长江师范学院学报,2020(1):69-72.

作者简介:

张丽芳,福建省福清市,福清华侨中学。