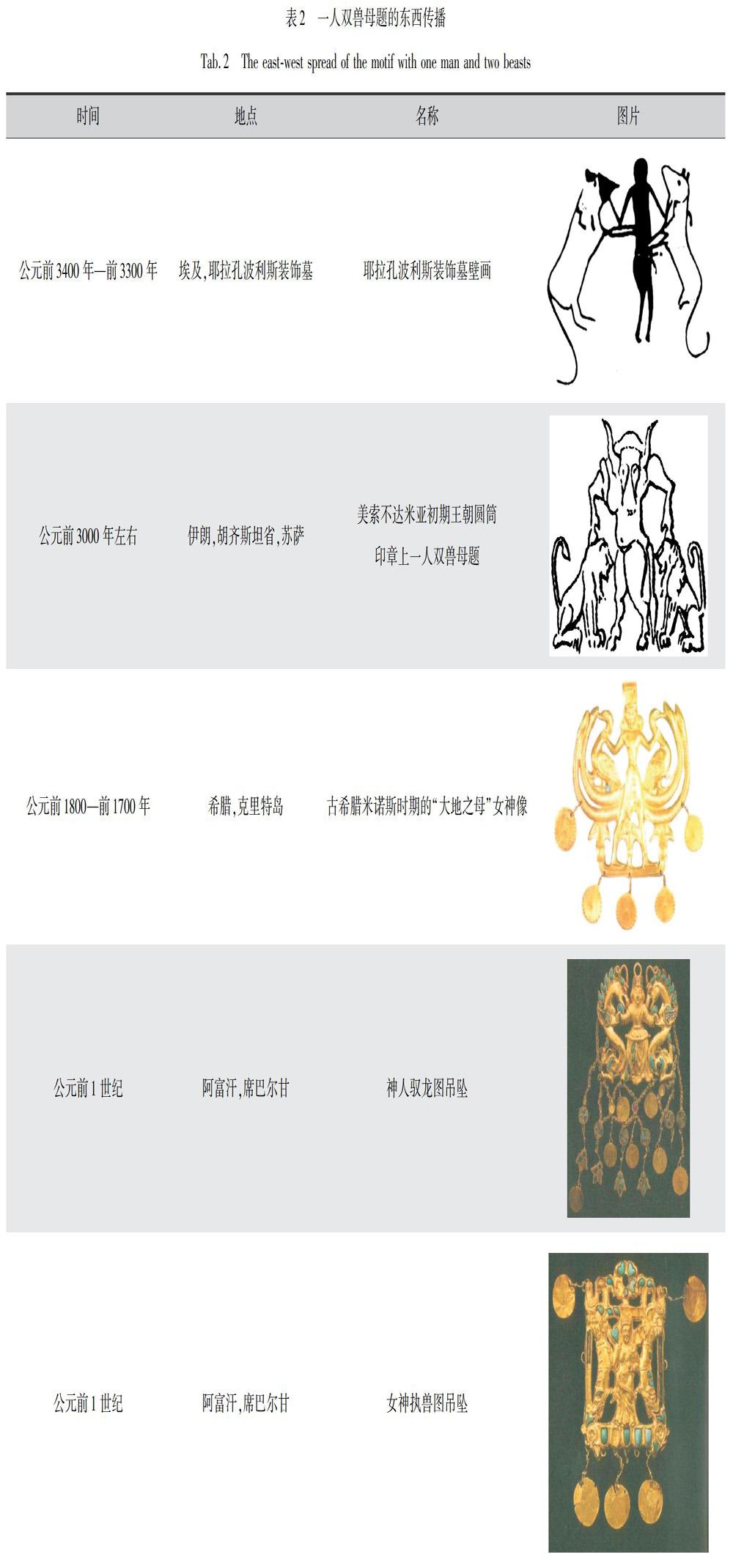

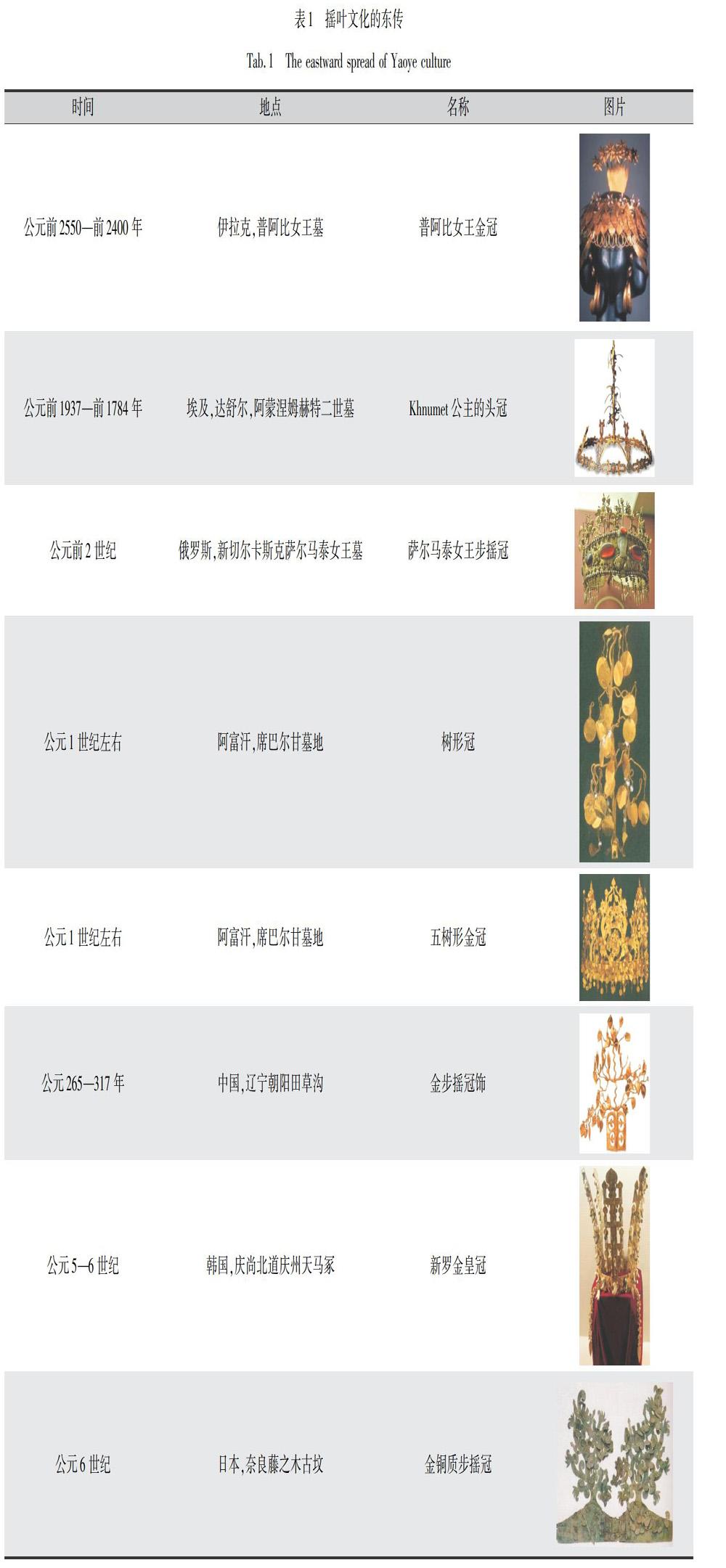

阿富汗蒂拉丘地出土服饰所见东西文化互动

2020-06-23李细珍孙志芹

李细珍 孙志芹

摘要: 阿富汗蒂拉丘地出土的服饰品作为丝绸之路繁荣时期的社会缩影和历史见证,具有较高研究价值。文章立足文献研究,运用图像学方法对蒂拉丘地出土服饰品的构成形态、造型手法与纹饰特征进行分析。研究表明:蒂拉丘地出土服饰品体现出两河流域、西亚、中原、草原文化等多元文化因素,这些文化在古代巴克特里亚汇聚,对此地的政治、贸易、文化、宗教和艺术均产生了深远的影响。并且,通过研究发现,东西文化通过服饰品这个媒介在传播的过程中,并不是一成不变的,其在从西往东或从东往西的传播过程中,融入了不同民族的宗教与信仰,产生了不同特色的艺术作品。

关键词: 蒂拉丘地;服饰形态;饰品;造型艺术;文化互动

Abstract: As a social epitome and historical witness of the prosperous period of the Silk Road, the clothes unearthed from Tillia Tepe in Afghanistan are of high research value. Based on literature research, this paper analyzes the formation, modeling techniques and decorative features of the clothes unearthed from Tillia Tepe by means of imagology. The research shows that the clothes unearthed from Tillia Tepe reflect the multi-cultural factors such as the Mesopotamia, west Asia, central plains and grassland culture. These cultures gathered in ancient Bactria and exerted profound influence on the politics, trade, culture, religion and art there. In addition, it is also found that the eastern and western cultures are not changeless in the process of transmission through the medium of clothing. In the process of transmission from west to east or from east to west, different ethnic religions and beliefs are integrated into the culture and art works with different characteristics are generated.

Key words: Tillia Tepe; clothes morphology; decoration; modeling arts; cultural interaction

蒂拉丘地(Tillia Tepe or Tillya Tepe)是位于阿富汗北部席巴尔甘附近的考古遗址,也被众多学者称为“黄金之丘”。1978年11月,苏联著名考古学家萨里阿尼迪(V.I.Sarianidi)在蒂拉丘地发现了8个古代墓葬,由于战争的原因,当时发掘出来6个,其中包含了大量的服饰品[1]。目前国内外大多数学者认为蒂拉丘地墓葬是大月氏贵族的墓葬,对其年代断定主要是依据中国的《史记》和《汉书》两部史籍。据《史记·大宛列传》记载:“始月氏居敦煌、祁连(天山)间,及为匈奴所败,乃远去,过宛(费尔干纳),西击大夏(巴克特里亚)而臣之,遂都妫水(阿姆河)北,为王庭。”[2]描述了大月氏从中国的西北部迁徙到阿富汗北部的原因和过程。另外《汉书·西域传》也记录了大月氏在西汉末年(公元25年)时期的情况:“大夏本无大君长,呈邑往往置小长,民弱畏战,故月氏徙来,皆臣畜之,共禀汉使者。有五翕候……皆屬大月氏。”[3]国内外学者根据《史记·匈奴列传》中记载西汉张骞出使西域寻找大月氏被匈奴扣押的时间和出逃时间,确定张骞是在公元前129年到达大月氏西迁之后的腹地,说明大月氏在公元前129年之前就征服了大夏。这与西方史料中记载,巴克特里亚王国繁荣了约一个世纪,于公元前2世纪中叶,被北方入侵的游牧民族斯基泰人所灭亡,在时间上基本能够对应[4]。

蒂拉丘地出土的2万多件黄金饰品是当时该地区物质文明与精神文明的一个缩影,具有较高研究价值。其服饰艺术表现出浓厚的东西方文化元素,其中不仅有希腊、草原艺术元素,还具有中原艺术文化因子。无论从制作工艺,还是从造型艺术,都能反映出中西文化在阿富汗这个古丝绸之路交通要道上交流时的繁荣景象。因此,本文将蒂拉丘地出土服饰品置于丝绸之路的宏观背景下,探讨其服饰构成形态、服饰配件造型与纹饰特征,从而探索公元前1世纪至公元1世纪左右,东西方文明互动的多元因素。需要说明的是,本文所指的服饰是指装饰人体物品的总称,既包括衣服本身和首饰等配件,也包括悬挂或粘贴在衣服上的装饰品。

1 蒂拉丘地出土服饰构成形态中的多元文化因子

由于蒂拉丘地墓葬死者为直肢葬,即使纤维制作的衣服已经腐烂,但考古学家仍然可以根据遗落在死者身上的黄金饰品的位置,以及参考当时犍陀罗雕刻表现的贵霜供养人仪态,大致对墓葬死者生前下葬时穿着的服饰进行初步复原。通过复原的服饰图像与首饰搭配可以看到,几乎每个墓葬都有出土精致的服饰配件,部分墓葬还有数百个黄金饰片串联缝缀在衣服的表面,使得蒂拉丘地墓主人的服饰华丽而壮观。这些华丽的服饰与配件,从侧面反映出生活在丝绸之路交通要道的大月氏人,通过贸易获取了大量的财富。

1.1 出土服饰构成形态

1.1.1 一号墓主人服饰构成形态

一号墓主人是一位年龄为25~35岁的女性,服饰经初步复原后,大体款式是:上着长袖上衣,下着长裤,从胸上部开始裹着一件长达小腿根部的长裙,上衣的下半部分被长裙遮盖。墓主人头上右侧戴着金箔裁剪组合而成的新月形摇叶金发饰,左侧头发上装饰着鼓形发饰,右耳戴有菱形和三角形及連珠纹组合而成的船形金耳饰,颈部装饰一条造型朴素的金项链。长袖外衣的衣领上装饰着七块人与海豚图饰板,衣服的袖子、前胸、领部、肩部和裙子的胸部、两侧及下摆等部位,分别装饰着各类方形、三角形、水滴心形、涡形、六瓣花形、蝴蝶结形、五瓣花形、面具形等饰片,这些连缀在衣服上的饰品或为纯金饰品,或在黄金饰品内镶嵌各类绿松石、青金石、黄铁矿等。这些饰品几乎布满全身,使整套服装熠熠生辉(图1)。

1.1.2 二号墓主人服饰构成形态

二号墓主人是一位30~40岁的女性,头戴锥形毡帽,身着长袖长裙。头部两侧戴有镶嵌绿松石、珍珠、金珠的摇叶形发簪,两鬓装饰着一对神人驭龙图吊坠。颈部戴有由11个多面体金珠、4个多面体髹漆木珠、2个六面锥形物,按照一定规律串联而成的项链。衣领下装饰着一对骑鱼的厄洛斯扣饰,衣服前胸两侧在公主线附近各装饰着一列镶绿松石组合式饰件。衣服上还装饰心形金饰、水滴形金饰。袖子下摆相间装饰着羊首形金饰和金字塔形金饰片,并且坠有足形和手形吊坠。左右两手手腕分别戴着一只镶嵌玛瑙和绿松石的双羊相对式金手镯。右手手指戴着一枚中部镶嵌有紫水晶的椭圆形戒指,左手戴有两枚戒指,其中一枚是戒面镶嵌雕有雅典娜形象的椭圆形绿松石戒指,另一枚戒指中部镶嵌白金,戒面雕刻着女神雅典娜的形象及其名字。另外,在墓主的小腿根部各戴着一只中间小、两边大,呈未闭合状的圆环脚镯(图2)。

1.1.3 三号墓主人服饰构成形态

三号墓主人是一位18~25岁的青年女性,女墓主身着三件衣服,头戴圆柱形金饰帽冠。帽冠两鬓各装饰一件新月形金发饰,耳旁两侧分别坠有双马形发饰。颈部装饰着一条由13个球形体和2个圆锥体,按一定规律串联组合而成的项链。第一件外套衣领交叠处,装饰着一对武士图案金钩扣。第二件衣服的衣领下装饰有骑鱼的厄洛斯金钩扣,在衣襟上还装饰有镶嵌绿松石的杏仁形金钩扣。外套门襟两侧、裙下摆部位分别装饰有五环纹饰、心形饰、圆形饰和石榴石吊坠。其手上戴三个戒指,手腕上各戴一只手镯,小腿根部也各装饰着一只中间小、两边大,呈未闭合状的圆环脚镯。并且在脚底发现了一对用金箔剪成的黄金鞋垫(图3)。

1.1.4 四号墓主人服饰构成形态

四号墓主人是一位身高1.7~1.85 m,年龄约为30岁的男子。男子头部发现了一个盘羊立像和一件树形步摇,根据羊的四个蹄子下的穿环和步摇方形底座上的穿孔进行推测,这两件饰品可能是男子帽冠上的装饰物。另外此男性的颈部装饰有一条带有徽章式吊坠的项链。衣服的衣襟、下摆、袖侧缝、袖口、裤管中间等部位装饰有圆圈纹饰板。鞋子内侧脚踝处各装饰有一枚人乘车驱兽的圆形鞋扣,在鞋子的边缘处还装饰有五瓣花形金鞋饰(图4)。四号墓主人的服装复原主要参考了苏赫科特尔出土的丘就却王像,上着筒袖左衽交领上衣,下着长裤,腰间系腰带,并佩挂短剑,是典型的斯基泰风格服装[4]131。

1.1.5 五号墓主人服饰构成形态

五号墓主人是一位15~20岁的女性,在发掘的6座墓中,只有五号墓出土的文物最少,但此墓主却戴着一条由两种类型垂饰多次相间组合的豪华项饰。另外,女墓主左右耳各戴一枚镶嵌着心形绿松石的金耳环,左手上戴着一条镶嵌着琥珀、绿松石、变质岩等宝石的黄金手链,足套一对中间小、两边大,未闭合状的圆环脚镯(图5)。

1.1.6 六号墓主人服饰构成形态

六号墓主人是一位25~30岁的女性,穿戴的饰品比其他5个墓主更豪华。该女性头戴一顶五树形步摇金冠,头发上装饰着一对月形坠饰金簪,两鬓角佩一对女神执兽图吊坠。两只耳朵各戴一枚丘比特耳环,颈部佩戴一条由10个圆形件和两个锥形件组合而成的金项链。左右两手各戴一只狮首形手镯,左手手指戴有一枚刻有男性头像图案的金戒指,右手拿着一根短短的权杖。足套一对中间小、两边大,未闭合状的圆环脚镯。另外,女性墓主的衣领中部装饰有一对二神骑兽图扣饰,衣服的前胸中央偏下位置装饰一个带翼的阿芙洛狄忒像,在衣服的前中、袖口,裙子的两侧、下摆等部位还装饰有各类金属饰片(图6)。

1.2 多元文化体现

从出土的服装复原形态来看,男性服装为左衽交领短上衣,下着长裤,是典型的游牧民族款式,这种式样的服装在中国古代被称为“胡服”。据林梅村记载,希腊人从斯基泰人那里学会了穿裤子,黄河流域的古代居民自赵武灵王“胡服骑射”才接受北方草原游牧人服装[5]。女性服饰主要为圆领袍衫和开襟式圆领袍衫,并且在袍服下面穿着裤子。袍衫这种上下相连长裙式样的服装早期多出现于希腊,因大月氏占领巴克特里亚时,正好是希腊化时期,笔者推测这种式样的服装是由西方传至中亚,而后和从中国西北部迁移至此定居的大月氏人服装进行了不同程度的结合,出现了外穿长袍,下着长裤的式样,这种式样后来又随着丝绸之路传至中原。因为从目前出土的实物和相关图像资料来看,这种式样的服装在中原的汉代之前几乎没有出现过,但随着汉代丝绸之路凿空后,逐渐从新疆、到敦煌普及至中原,特别是到了唐代,男女均着圆领袍服,已经成为一种风尚[6]。

从墓葬出土的饰品来看,蒂拉丘地出土了大量黄金制作的服饰配件,包括金冠、金项链、金耳环、金手镯、金脚镯、金牌饰、金雕塑、金挂饰等。在这些出土的黄金饰品的纹饰上,还出现了草原上流行的动物纹饰、希腊众神形象、中国龙及士大夫乘车的形象,集中体现了埃及文化与两河流域文化、希腊文化、草原游牧民族文化、中原文化等多元文化因子。从6个墓室出土服饰构成形态所反映出的大月氏人生活场景、审美喜好及社会习俗等信息,有力地印证了当时蒂拉丘地多元文化共存共融的盛景。

2.2.3 猛兽袭击动物造型

猛兽袭击动物的形象主要发现于四号墓的单兽捕食图板饰、双兽捕食图板饰、动物噬咬图带饰、短剑、短剑鞘、短剑鞘饰(图10)等物品中,值得注意的是,这些物品上主体部分动物的身体都旋转了180°,这种装饰手法主要是为了夸张动物奔跑的速度,是非常典型的草原文化风格。据N.伊什詹茨(N.Ishjamts)所说,猛兽攻击偶蹄动物的情景,是很早时期以来西亚的艺术特征,这一母题一开始从美索不达米亚传入小亚细亚,而后又通过塞克人传播到南西伯利亚,最后又传入匈奴人中[20]。猛兽袭击动物最典型的造型是西亚古老文明中的格里芬(鹰狮合体兽)袭击公牛,这一形象进入西亚和东亚后进行了不同程度的改造。受西亚文化的影响,斯基泰人喜爱豹子、狮子与鹰头格里芬造型,如第聂伯河下游北岸的切尔多姆雷克古墓出土了一件双耳错金酒罐,这件酒罐肩部第一层浮雕就刻画了格里芬吞噬马鹿的造型[13]406。东亚的匈奴人则受到中原文化的影响,钟情于老虎、龙、凤等形象。如鄂尔多斯高原阿鲁柴登出土的匈奴金牌饰上塑造了四只老虎吞噬牛的慑人场景[21]。而身处欧亚草原中间地带的各文化,则凸显出东西文化混合的特点,如四号墓出土的短剑鞘饰中出现了中国龙的形象,而猛兽袭击动物却是西亚的艺术形式(图10)。

2.3 希腊文化元素的东传

蒂拉丘地出土的物品时间大约为公元前1世纪—公元1世纪,属于希腊化时期的作品,因此,许多作品中渗入了希腊文化的因子。如一号墓出土的人与海豚图饰板;二号墓出土的神人驭龙图吊坠、骑鱼的厄洛斯扣饰、雅典娜图文印戒;三号墓出土的骑鱼的厄洛斯扣饰、雅典娜图文印章;四号墓出土的黄金腰带上的人物形象、短剑鞘饰、神兽形带饰、靴扣;五号墓出土的格里芬纹饰件、胜利女神图印章;六号墓出土的带翼的阿芙洛狄忒像、二神骑兽图扣饰等,都是希腊文化影响的见证。经笔者分析,蒂拉丘地墓葬中出土的希腊文化作品大致可分为两种类型:一类是格里芬造型变体形象(图11),另一类是希腊诸神形象(图12)。

2.3.1 格里芬造型

格里芬造型,主要是被刻画为鹰头、兽身、带翼的神兽。蒂拉丘地出土有关格里芬变体造型主要有带翼的龙或马、驱车的带翼双头神兽、撕咬动物的带翼神兽、鹰头带翼神兽等形象。根据考古材料和古代文献,有翼神兽的来源能追溯到公元前三千年后半叶两河流域苏美尔文明的故乡[22]。随着西亚各民族的交流,这一题材的图案造型又传播至埃及、中亚、欧亚草原、中国等地。如牛津阿什姆林博物馆现藏的一件公元前3000年的埃及片巖雕版上用浮雕技法刻画着一只鹰首翼兽形象[22];波斯的阿契美尼德王朝时期波斯大流士大帝的首都波斯波利斯都城遗址中,被人称为“万国门”的墙柱的正面,也雕刻有人面翼兽像[22];现藏艾尔米塔什博物馆,巴泽雷克古墓出土的一件马鞍垫子上,就有两只对称的格里芬袭击鹿或羚羊的造型[13]408;另外,中国洛阳魏晋时期的墓葬遗址中经常能够发现带翼动物的陶制作品或石刻[22]。值得注意的是,格里芬题材的图像从西亚传到中亚、草原和中国后,被各民族的人广泛认同、继承和发扬,并且在这一题材中倾注了本民族的文化因素,使这一题材得以变化和发展。

2.3.2 希腊诸神形象

希腊众神的形象是亚历山大东征时开始蔓延至中亚的。众所周知,亚历山大在东征途中,每攻下一个地方,都会在当地建造一座希腊化的城市,并以自己的名字命名。在现在埃及的尼罗河流域、阿姆河流域、伊朗北部和西北印度的犍陀罗平原等地均有发现希腊化城市的遗迹。而希腊人在建造城市的过程中少不了希腊古典的众神浮雕艺术,于是希腊诸神的形象,也随着亚历山大东征的步伐席卷整个亚洲。在蒂拉丘地墓葬出土的黄金艺术品中,不仅有智慧女神雅典娜形象,胜利女神妮可形象,爱神厄洛斯骑鱼的形象,酒神狄俄尼索斯骑狮的形象,还有希腊神话中爱神阿芙洛狄忒的小型塑像(图12),可见古代巴克特里亚地区受希腊化影响颇深。值得注意的是蒂拉丘地一号墓出土了7件人与海豚图饰板,有学者分析这是希腊神话中海神波塞冬之子特里同与海豚的形象,并且,此学者推测,中国北朝佛教造像中河神王的图像应该与此相关,这一形象应该是由粟特人传入中国[23]。

2.4 中原文化元素的西传

中国是丝织大国,早在张骞开凿丝绸之路之前,丝绸就已经由草原丝绸之路传到西域诸国[24]。蒂拉丘地墓葬中也出现丝绸的遗迹,只不过丝织物不易保存,所以发掘报告只提到墓主服装或用绢做成,却无实物照片提供[5]274。总体来说,蒂拉丘地墓葬中出土中国文化的物品较少,除了丝绸和中国式样的铜镜外,在黄金饰品方面,主要有中原文化的龙形象,如神人驭龙图吊坠、龙纹扣饰,另外还有中国士大夫乘车驱兽的黄金靴扣。

蒂拉丘地出土饰品中,有多件作品出现了龙的形象,并且其所含龙的形象与中原汉族龙的形象较为接近(图13)。值得注意的是,蒂拉丘地出土的龙的形象多为翻唇龙嘴,郭物[25]将这种翻唇神兽称之为“东方的格里芬”,并且认为这种以翻唇为主要特点的神兽,其渊源可以追溯到中国内蒙古翁牛特旗三星他拉遗址中出土的红山文化(公元前3500年)时期的玉猪龙,中国北方的游牧民族吸收了这个式样,并将之运用到其他动物纹样中。随后,这种翻唇兽的形象随着斯基泰人的活动和文化的交流,传播到了高加索以南地区。在公元前5—公元3世纪,这种翻唇神兽形象在中国和西伯利亚的游牧民族中非常流行。笔者认为,这种翻唇龙的形象可能是生活在中国西北部的大月氏,经西迁带到了巴克特里亚地区。

四号墓出土的黄金饰品中,有一对人物乘车驱兽的圆形靴饰,这件作品的中心图案为镂空高浮雕,表现一人乘车驱兽前行的侧面形象,车上的人穿着立领长袍,袖口宽大,被很多学者认为是中国的长袍服饰。并且,此人物的头发结髻于头顶,和中国汉代士大夫的形象颇为吻合(图14)。另外,该男性乘坐的双轮伞车,和汉代画像石上刻画的汉代马车也极其相似(图15),但此浮雕刻画的不是马,而是两只带翼怪兽。

关于蒂拉丘地出土中国士大夫乘马车形象,可能是张骞凿通丝绸之路后,中原汉人到此地经商,而后,其新颖的装束被当地的手艺人记录下来,做成了艺术品,又或这种形象是由游牧民族通过丝绸之路,将中原的人物与马车形象传至此地。

3 结 语

蒂拉丘地出土服饰种类丰富,造型别致,集中体现了中原、希腊、草原、埃及和两河流域等多元文化因素。西边的文化如希腊文化、埃及与两河流域文化,随着亚历山大的东征,快速席卷至中亚,并与当地文化相结合,创造出了新的艺术作品;而草原文化和东边的中原文化主要通过丝绸之路,由商人和游牧民族传播至中亚,经中亚民族吸收后,运用到了装饰纹样中。东西文化在古代巴克特里亚汇聚,在此地形成了一股强大的推动力,对此地原有的艺术审美发起挑战,从而丰富和影响着此地服饰艺术品的多元化发展。可以发现东西文化在传播的过程中,并不是一成不变的,其在从西往东或从东往西的传播过程中,融入了不同民族的宗教与信仰,产生了不同特色的艺术品,也进一步证明了各民族、文化之间具有兼容并蓄的态势。

参考文献:

[1]沙里阿尼迪. 大夏国的黄金艺术品[J]. 李凇, 译. 西北美术, 1997(2): 51-53.

Sarianidi. Gold works of art in Daxia[J]. Translated by LI Song. Northwest Fine Arts, 1997(2): 51-53.

[2]司马迁. 史记[M]. 北京: 线装书局, 2006: 513.

SIMA Qian. Shi Ji[M]. Beijing: Thread-Binding Books Publishing House, 2006: 513.

[3]班固. 漢书[M]. 西安: 太白文艺出版社, 2006: 783.

BAN Gu. Han Shu[M]. Xian: Taibai Literature Publishing House, 2006: 783.

[4]小谷仲男. 大月氏: 寻找中亚谜一样的民族[M]. 王仲涛, 译. 北京: 商务印书馆, 2017: 65.

KOTANI N. Da Rou Zhi: Looking for the Mysterious Peoples in Central Asia[M]. Translated by WANG Zhongtao. Beijing: The Commercial Press, 2017: 65.

[5]林梅村. 西域文明: 考古、民族、语言和宗教新论[M]. 北京: 东方出版社, 1995: 274.

LIN Meicun. Western Civilization: New Theories on Archaeology, Nationality, Language and Religion[M]. Beijing: The Oriental Press, 1995: 274.

[6]张蓓蓓. 南北朝至隋唐时期新疆与中原民族妇女服饰交流[J]. 民族艺术研究, 2015, 28(2): 122-130.

ZHANG Beibei. An exotic wind-the communication of womans dress between Xinjiang and central district of China from Southern and Northern dynasties to Sui and Tang dynasties[J]. Research on Ethnic Art, 2015, 28(2): 122-130.

[7]张文玲. 黄金草原: 古代欧亚草原文化探微[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2012: 98.

ZHANG Wenling. The Golden Steppes: An Exploration of the Ancient Eurasian Steppe Culture[M]. Shanghai: Shanghai Classics Publishing House, 2012: 98.

[8]成都博物馆. 阿富汗: 古代文明的十字路口[M]. 北京: 文化艺术出版社, 2018: 237.

Chendu Museum. Afghanistan: The Crossroad of Ancient Civilizations[M]. Beijing: Culture and Art Publishing House, 2018: 237.

[9]孙机. 步摇、步摇冠与摇叶饰片[J]. 文物, 1991(11): 55-64.

SUN Ji. Buyao, buyao crown and buyao leaf ornament[J]. Cultural Relics, 1991(11): 55-64.

[10]江楠. 金步摇饰品的发现与研究[J]. 草原文物, 2012(2): 74-83.

JIANG Nan. Discovery and research on the golden step jewelry[J]. Steppe Cultural Relics, 2012(2): 74-83.

[11]范晔. 后汉书·舆服志: 下[M]. 北京: 中华书局, 1975: 3676-3677.

FAN Ye. Book of the Later Han Dynasty, Yufu Zhi: Ⅱ[M]. Beijing: Zhonghua Publishing House, 1975: 3676-3677.

[12]江楠. 中国东北地区金步摇饰品的发现与研究[D]. 长春: 吉林大学, 2007: 42.

JIANG Nan. The Discovery and Research of Gold-Buyao Ornaments in the Northeast of China[D]. Changchun: Jilin University, 2007: 42.

[13]沈爱凤. 从青金石之路到丝绸之路:下[M]. 济南: 山东美术出版社, 2009: 389.

SHEN Aifeng. From Lapis Lazuli Road to Silk Road: Ⅱ[M]. Jinan: Shandong Fine Arts Publishing House, 2009: 389.

[14]郭物. 一人双兽母题考[J]. 欧亚学刊, 2002, 4: 1-33.

GUO Wu. One man and two animals theme[J]. International Journal of Eurasian Studies, 2002, 4: 1-33.

[15]林梅村. 吐火罗人与龙部落[J]. 西域研究, 1997(1): 11-20.

LIN Meicun. Tocharian and dragon tribes[J]. The Western Regions Studies, 1997(1): 11-20.

[16]沈爱凤. 双马神艺术造型探析[J]. 装饰, 2005(8): 48-49.

SHEN Aifeng. Analysis to artistic form of god of double horses[J]. ZHUANGSHI, 2005(8): 48-49.

[17]林梅村. 古道西风一考古新发现所见中西文化交流[M]. 北京: 生活·读书· 新知三联书店, 2000: 8.

LIN Meicun. A study on the gods of Tukhara, cultural exchange between China and the west in the ancient road[M]. Beijing: SDX Joint Publishing Company, 2000: 8.

[18]MALLORY J P. In Search of the Indo-European: Language, Archaeology and Myth[M]. London: Thames and Hudson, 1989: 204.

[19]王蕴锦. 从“黄金之丘”服饰配件艺术探究丝绸之路多元因素[J]. 艺术设计研究, 2018(1): 53-58.

WANG Yunjin. Research on diversification factors of costume accessories in "Tillya-tepe" on the Silk Road[J]. Art & Design Research, 2018(1): 53-58.

[20]雅诺什·哈尔马塔. 中亚文明史:第二卷[M]. 徐文堪, 译. 北京: 中国对外翻译出版公司, 2002: 118-119.

JANOSH Harmata. History of Civilizations of Central Asia: Ⅱ[M]. Translated by XU Wenkan. Beijing: The External Translation Press of China, 2002: 118-119.

[21]田广金, 郭素新. 内蒙古阿鲁柴登发现的匈奴遗物[J]. 考古, 1980(4): 333-338, 364, 368, 394-396.

TIAN Guangjin, GUO Suxin. The relics of Huns found in Aruchiden, Inner Mongolia[J]. Archaeology, 1980(4): 333-338, 364, 368, 394-396.

[22]張成渝, 张乃翥. “洛阳格里芬”美术遗迹与西域文明之东渐[J]. 形象史学研究, 2016(2): 140-172.

ZHANG Chengyu, ZHANG Naizhu. The "Griffin" art relics in Luoyang and the eastern spread of Western civilization[J]. Image Historical Studies, 2016(2): 140-172.

[23]王敏庆. 黄金之丘下的河神:阿富汗蒂拉丘地1号墓出土的人与海豚金牌饰图像初探[J]. 世界宗教文化, 2018(5): 65-71.

WANG Minqing. The river god under the golden hill: a preliminary study on the gold decoration image of man and dolphin unearthed from the No.1 tomb in Tillia tepe, Afghanistan[J]. The World Religious Cultures, 2018(5): 65-71.

[24]沈爱凤. 丝绸质料对于大西域造型艺术的视觉价值[J]. 丝绸, 2007(12): 66-68.

SHEN Aifeng. The visual value of silk material to the formative arts of the Western Regions[J]. Journal of Silk, 2007(12): 66-68.

[25]郭物. 翻唇神兽: 东方的“格里芬”[J]. 欧亚学刊, 2007, 9: 215-238.

GUO Wu. Eclabium mythical animals: "Griffin" in the East[J]. International Journal of Eurasian Studies, 2007,9: 215-238.