完善与救济:对认罪认罚从宽量刑建议司法适用的反思

2020-06-22王瑞君陈禹衡

王瑞君 陈禹衡

〔摘要〕 认罪认罚从宽制度的司法适用离不开检察院和法院的配合,其中检察院提供的量刑建议对于审判结果具有重要的参考价值。通过对北京地区2017—2018年公开的适用认罪认罚从宽制度裁判文书的分析,其中量刑建议被拒绝后审判结果更轻,倾向于采用矫正刑,并且对最终的审判结果更加慎重。在量刑建议的司法适用过程中,体现了按犯罪嫌疑人区分量刑建议、提供理由、完善法院的自由裁量权的优势,同时也暴露了量刑建议格式化、幅度过大以及违反客观规律的弊端。对于量刑建议,应该从文书样式、衡量标准以及规范幅度入手,辅以值班律师的加入,进行优化。对于量刑建议被否决后救济程序的构建,应该让法院予以说明并且构建通畅的检方救济渠道。

〔关键词〕 认罪认罚从宽;检察院;法院;量刑建议;救济程序

〔中图分类号〕D924.11〔文献标识码〕A〔文章编号〕1008-2689(2020)03-0078-11

在《刑事诉讼法》第176条第2款中,对审查起诉后决定提起公诉的认罪认罚案件的处理,提出了三个方面的要求,分别是:(1)人民检察院应当提出量刑建议;(2)量刑建议的内容包括主刑、附加刑、是否适用缓刑等;(3)提起公诉时应该随案移送认罪认罚具结书等材料。《刑事诉讼法》的这一规定,赋予了检察院在认罪认罚从宽案件中重要的角色,提出量刑建议,表面上是其行使起诉权的重要体现,本质上则是求刑权,这种获得法律授权的“量刑建议权”,将构成认罪认罚从宽制度的重要组成部分。[1](37)从各地司法实践的数据显示,认罪认罚从宽制度的实施过程中,检察机关对于量刑建议的被采纳率呈现出极为重视的态度,并视之为宣传的重点,①侧面印证了“检察机关对量刑建议采纳率的高度重视,也反映出该机关对公诉成功的强调延伸到量刑建议方面,这与该机关对高定罪率的重视几乎如出一辙” [2](160-161)的观点。本文通过选取北京地区从2017—2018年度适用认罪认罚从宽制度以来的10个变更检察院提供的量刑建议典型案例作为样本,分析检察机关在其中对量刑建议权的适用,从而检察机关更好地提出量刑建议,献言献策。

一、 量刑建议被拒绝的裁判文书概况分析

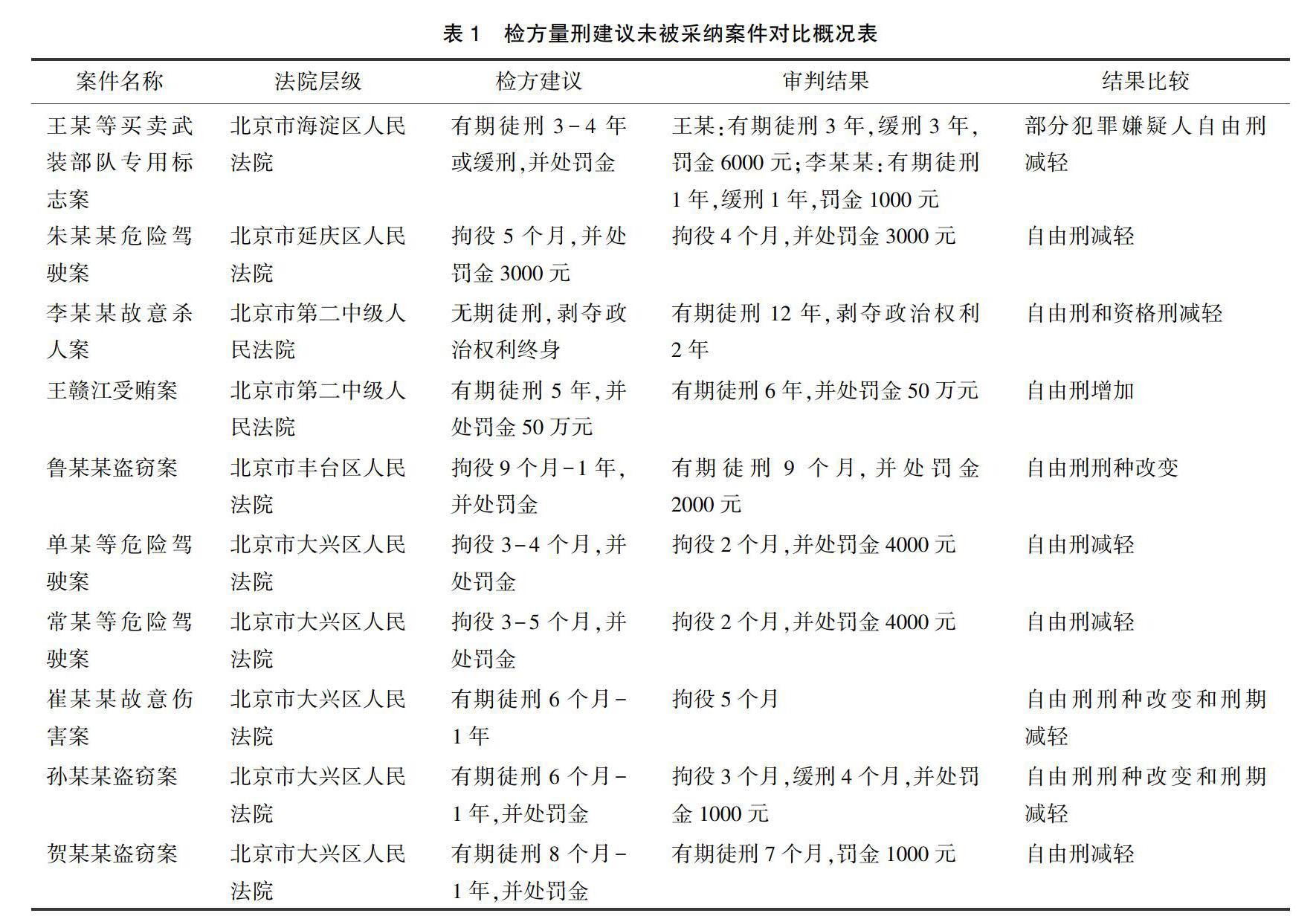

本文对于认罪认罚从宽案件案例的选取,以率先试点认罪认罚从宽制度的北京地区为研究区域,通过在裁判文书网以“认罪认罚从宽”为关键词进行检索,时间跨度从2017—2018年度,搜集了共计276件适用认罪认罚从宽制度的裁判文书,其中由高级人民法院适用的2件,中级人民法院适用的59件,基层人民法院适用215件。根据司法机关披露的数据显示,从试点开始到2018年8月31日,北京地区共审结认罪认罚案件18157件20026人,占同期全部一审刑事案件的65.7%,但是在裁判文书网上搜索合格且不重复的仅有276件。在上述的276个裁判文书中,检方都提供了基于犯罪嫌疑人认罪认罚而提出的量刑建议,而最终有10个裁判文书中的量刑建议未被采纳,占到了整体的3.6%,文中所述拒绝了检察机关量刑建议的裁判文书分别是:(2018)京0108刑初597号、(2018)京0119刑初67号、(2018)京02刑初65号、(2017)京02刑初135号、(2018)京0106刑初1086号、(2017)京0115刑初1627号、(2017)京0115刑初1664号、(2017)京0115刑初1555号、(2018)京0115刑初211号、(2018)京0115刑初85号。从而印证了检察机关定罪量刑的诉求、建议是否被采纳仍然需要人民法院依法审理后做出判决裁定的观点,详见表1。

通过上表中案例的对比,可以对法院拒绝检察院提供的量刑建议进行拒绝的状况及原因,其中蕴含一定的特点,能够为解释检方量刑建议的采纳和救济途径提供现实支撑,分别如下:

(一) 被拒量刑建议一般重于审判结果

在检方量刑建议被拒绝的情况下,法院的最终审判结果普遍要轻于检察院的量刑建议。依据上表的对比显示,法院审判结果的区别主要集中在以下几点:自由刑刑期减轻(8次)、自由刑刑种改变(3次)、资格刑减轻(1次)、自由刑刑期增加(1次),其中发生次数最多的是自由刑刑期減轻的情况,占到了总次数的80%,说明此种情况的发生多数是法院出于再次降低自由刑刑期的考量。从量刑幅度上来看,王某案降低667%~75%,朱某某案降低20%,李某某案由死刑降为12年有期徒刑,单某案降低333%~50%,常某案降低333%~60%,崔某某案降低167%~583%,孙某某案降低50%~75%,贺某某案降低125%~417%。综合来看,减刑幅度平均为4375%,达到了近50%。除此以外,伴随自由刑的减刑,检方提出的有关资格刑的量刑建议也随之减轻,有力地保障了犯罪嫌疑人的人身权利。值得注意的是,对于此处的量刑幅度的变更,实际上是检方提供的量刑建议存在一定的缺陷所致,由此延伸至量刑建议的提出,其中缺乏值班律师等第三方的介入,导致量刑建议的制定有检方“一言堂”的潜在风险,缺乏科学性和准确性,并最终为审判机关所否定,而程序正义的实现需要相关主体的有效参与,因此值班律师的角色不可或缺。[3]

通过对量刑建议和审判结果的比较,可以看出,在刑事审判环节中,从量刑建议阶段到最终裁判阶段,可能会出现影响量刑的新的积极变量因素从而影响最终的审判结果。但是通过对10个裁判文书的分析显示,囿于认罪认罚从宽程序追求的效率因素,两个阶段之间的“窗口期”并无有效的新的积极变量因素予以介入。质言之,审判机关依旧是依照检方提供的相应的材料(如积极赔偿、取得谅解等)做出审判结果,但是在对旧有的影响量刑建议的变量因素的考虑上,适用了自身的思考并作出不同于检察机关的价值判断,对于某些积极因素的影响予以承认和放大,同时也否决了某些其认为并不成立的介入因素。如崔某某故意伤害案中,审判机关就否认了“被害人对本案的发生具有重大过错”以及“被告人崔某某主观恶性不大,社会危害性较小”这两个介入因素,不过在最终的裁判尺度上,对其他因素的效果予以加强,并最终得出了较量刑建议更轻的审判结果。参见(2017)京0115刑初1555号。

(二) 审判结果倾向于以矫正为主的刑种

检方量刑建议被拒后的变化还主要体现在刑种变更上,审判机关更倾向于采用以矫正为主的刑罚措施。在上述的10个典型案例中,有3个发生了刑种变更,分别是鲁某某案由拘役改為有期徒刑、崔某某案由有期徒刑改为拘役、孙某某案由有期徒刑改为拘役,并且适用缓刑。在拘役改为有期徒刑的案件中,刑期按照建议中的最低标准予以适用,但是在刑种的选择上,有期徒刑的惩罚程度则高于检方建议中的拘役。在有期徒刑改为拘役的案件中,不仅在刑种上采用了限制较轻的拘役刑,而且在刑期的选择上也稍有降低。在适用缓刑的案件中,对犯罪嫌疑人人身危险性的评价进一步降低,所以改用缓刑来敦促犯罪嫌疑人进行改造。从上述三个案例中,可以发现法院改正后的审判结果,整体呈现降低刑罚处罚的趋势,尤其是刑种的变更,更凸显教育和矫正的目的。正如贝卡里亚所说:“刑罚的目的既不是要摧残折磨一个感知者,也不是要消除业已犯下的罪行,刑罚的目的仅仅在于阻止罪犯再重新侵害公民,并训诫其他人不要重蹈覆辙。”[4](31)在上述的案件中,犯罪嫌疑人选择适用了认罪认罚从宽制度,可以视为其对于自身的行为已有悔过,并且认罪和认罚。法院改变刑种,降低惩罚力度,节约司法资源,发挥刑罚改造、再教育犯罪人或者使犯罪人“重新社会化”的作用,加速刑罚目的的实现,给予犯罪人新的成熟的社会伦理意识,使其重新适应社会。[5]

综合来看,虽然审判机关对最终审判结果的确定尤为谨慎并且更加慎重,充分地参考了相应的量刑建议,对于量刑建议的介入因素也进行考虑,因此量刑建议的适用被不断完善。但是,通过对量刑建议被否决的案例进行分析,量刑建议的适用需要引入更适格的第三方来保证其准确性,修正和完善量刑建议的幅度,并且出于权力制衡的目的考虑,在保证认罪认罚从宽程序效率的前提下,仍然应该给予检方以救济的渠道,避免在认罪认罚从宽中因为审判机关的失误导致审判结果的错误。

二、 量刑建议的适用优点研析

在试点过程中,多数地区的检察院对于制定量刑建议都极为重视,还总结了相应的经验教训。整体看来,检察机关对于量刑建议制度的推行持肯定态度,并且积累了相应的经验以助力量刑建议制度更好地发展。

(一) 对于同一案件的不同行为人区分提供量刑建议

在适用认罪认罚从宽制度的案件中,很多属于共同犯罪的案件,因此检察院根据犯罪嫌疑人认罪认罚态度的不同给出了不同的量刑建议,体现了量刑建议的准确性和尊重犯罪嫌疑人人权的趋势。检方之所以能提供量刑建议,直接原因在于检方位于认罪认罚从宽制度的前端,在认罪和认罚过程中最早直接和犯罪嫌疑人进行接触,因此能够准确判断犯罪嫌疑人是否悔过以及悔过程度,其与犯罪嫌疑人接触的时间远多于法官在庭审过程中简单接触的时间,检方在制度中的地位优势赋予了其量刑建议的“含金量”。有鉴于此,检察院在提供量刑建议给审判机关参考时,由于涉及两个以上犯罪嫌疑人共同作案的案件的案情一般较为复杂,而检察机关作为多名犯罪嫌疑人的接触方,为避免犯罪嫌疑人之间相互干扰影响自身判断,更应该分开对待,并由此得出不同的量刑建议。

正如波斯纳所说“直觉是我们的一套基本的确信,它埋藏得很深,我们甚至不知如何质疑它,它无法令我们不相信,因此,它也为我们的推理提供了前提”[6]。检方应该依据检察官直觉从犯罪嫌疑人的举止、态度等多方面来判断其认罪悔罪程度,当认罪认罚的程度不同时,人身危险性程度的降低亦不相同,就需要对应不同的司法评价,转化为相对应的不同量刑建议。[7]在张某某等故意伤害案中,公诉机关虽然认为张某某和张某1都是犯罪的实行行为人,但是在量刑建议中提出,张某1已在家人的帮助下赔偿了被害人董某人民币6万元并取得了被害人的谅解,所以在最终的量刑建议上,张某1是一年二个月以下有期徒刑,而对张某某则建议判处一年半以下有期徒刑,从而出示了有理由的针对性量刑建议。参见(2018)京0108刑初893号。

(二) 量刑建议的提出附带检察机关的理由说明

通过分析得出,检方量刑建议的另一个亮点在于提出的量刑建议做到了“有理有据”,这也是量刑建议有很高被接纳率的缘由。量刑建议附带检察机关的理由说明,能够清晰地解释从宽减刑的理由,提升司法公信力,增强了量刑建议的可接受性。比如在仇某某等寻衅滋事案中,检方对量刑建议提出了如下理由:“认为仇某某具有赔偿被害人经济损失,取得被害人谅解及如实供述的从轻处罚情节,建议判处被告人仇某某拘役五个月至六个月。”参见(2017)京0115刑初1532号。由此可见此案中量刑建议的理由是由是否赔偿被害人的经济损失、取得被害人的谅解、如实供述这三个方面构成。对于量刑建议的理由的选取应该配合认罪认罚的情况进行考察,多数情况下可以分为犯罪嫌疑人的认罪认罚的时间阶段、认罪认罚的态度及效果、犯罪嫌疑人的程序选择等多个量刑建议的理由来源。[8]

司法实践中检方量刑建议的理由有相应的衡量标准,虽然是依据其他司法机关的衡量标准,但是该衡量标准较为划分清晰,在量刑建议的展示中包含了各种影响因素的叠加,增强了量刑建议的准确性、公正性和可接受性。以天津地区检察机关为例,其试点期间适用最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》[法发〔2017〕7号](以下简称《指导意见》)为衡量标准,共分为两大类七种十二个细分幅度,《指导意见》中认罪从宽的类型分为自首、坦白、当庭自愿认罪;认罚从宽的类型分为退赃、退赔、赔偿经济损失、未赔偿经济损失而取得谅解。并且将不同的身份因素的影响也纳入衡量标准,诸如“已满十四周岁不满十六周岁的未成年人犯罪,减少基准刑的30%-60%,已满十六周岁不满十八周岁的未成年人犯罪,减少基准刑的10%-50%”等规定。[9]概言之,由于审判机关倾向于采用“30%-20%-10%”的量刑从宽方案,“30%-20%-10%”的量刑从宽方案是依据诉讼阶段的时间差异来认定不同的减损比例,在侦查阶段认罪认罚的最高减少30%,在审查起诉阶段认罪认罚的最高减少20%,在审判阶段认罪认罚的最高减少10%,其很大程度上是参考2017年英国颁布的《认罪量刑减轻:最终指南》来制定的。因此检察机关在提出量刑建议时,受此影响一般也愿意按照“30%-20%-10%”的模式提出量刑建议以提高被采纳率。[10]但是《指导意见》终究是由最高人民法院颁布的文件,检察机关在提出量刑建议时予以参照固然可以提高量刑建议的被采纳率,但是有“互通消息”和“越俎代庖”的嫌疑,因此构建由检察机关发布的统一的量刑建议指导标准显得迫在眉睫。

(三) 合理的法检对抗有助于对审判机关自由裁量权的限制

“诉讼程序的公正不仅是出于正确解决案件的目的,对被害人的公正也不仅局限在解决争端和惩罚犯罪,被害人在诉讼过程中权利的保障自然是诉訟公正所追求的目标,与程序结果产生利害关系的主体享有介入诉讼程序的权利,这是正当程序的价值导向。”[11]美国学者贝勒斯在论述程序法原则时曾指出:“法院对案件和争执做出判决,意味着审判的目的之一是解决争执。倘若司法判决的用意不在于解决争执,而只是向某一方表示声援,那么打官司就无甚必要了。”[12]申言之,在适用认罪认罚从宽制度时,实际上存在着审判机关和检察机关的权利对抗,检察机关在认罪认罚从宽制度司法运行中的作用不能仅局限在案件证据的搜集和对犯罪嫌疑人进行的量刑协商上,更应该将自身的作用范围延伸至认罪认罚从宽程序的后续阶段以发挥更大的效用,并形成对审判机关自由裁量权的合理限制。赋予检察院以量刑建议这样的“求刑权”本身便是赋予其和法院相对抗的权利。检方根据自身判断形成的合法合理的量刑建议是审判机关在做出最终裁决时的直观参照,并且更具合理性。而“合理性”则根源于检察机关工作人员对认罪认罚制度的理解,和对犯罪嫌疑人在认罪认罚过程中举止态度的经验判断,这是任何技术手段所无法替代的。根据很多学者的看法,虽然伴随人工智能的发展,规范化量刑可以依据智能量刑辅助系统得出“准确”的量刑结论,但是对此应该辩证地予以看待,检察官的主观能动性和经验判断依旧是不可或缺的。

在法检对抗的过程中,形成公平良好的对抗环境尤为重要,审判体系应该由“自治型模式”转向“回应型模式”,积极推动程序运转的多中心主义,而非以审判机关为单一核心,最大程度地保障犯罪嫌疑人的正当权利。[13]有学者提出“采纳量刑建议体现了裁判方在合法范围内对诉讼合意的尊重与认可,是认罪协商制度有效运行的基础,与法院独立行使职权的原则无涉。” [14]对于认罪认罚从宽制度的适用,首先就要构建公正平等的法检对抗平台,这一点体现在《刑事诉讼法》第176条要求检察机关“应当提出量刑建议”,第201条规定“人民法院经审理认为量刑建议明显不当,或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的,人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的,人民法院应当依法做出判决。”这种同时赋予了法检双方“矛与盾”的举措,可以促使法检机关在对抗过程中维护司法的公平公正。

三、 量刑建议存在的问题剖析

依据对收集的276个量刑建议进行分析,检方所提供的量刑建议在绝大多数情况下会被审判机关所采纳,但是依旧有被拒绝的情况,其中大部分是由于量刑建议自身存在的问题所致。

(一) 量刑建议存在格式化的弊端

裁判文书的分析中暴露出检方的量刑建议部分出现严重的格式化倾向。据统计,在涉及危险驾驶罪的44个案例中,检方的量刑建议基本统一为“拘役××-××个月+并处罚金”模式。在量刑幅度上,拘役一般以2—3个月为起点,最多没有超过5个月,这也可以视为检方默认给法院预留一定的裁量额度,在罚金数额上则一般不给出具体的数额。虽然格式化的量刑建议有助于提升司法裁判的效率,提高和犯罪嫌疑人的沟通效率,可以直接就量刑建议的减轻方面和其进行沟通。但是这实际上也具有一定弊端:第一,采用格式化的量刑建议降低了量刑建议的适用度,有流于形式的嫌疑,不仅导致犯罪嫌疑人的选择范围被大大限缩,而且导致法院参考困难,限制了法院审判结果的选择范围。第二,量刑建议的格式化导致犯罪嫌疑人认罪和认罚的特点不能够凸显,不仅使得推行认罪认罚从宽制度的目的落空,而且使得公众怀疑检方对犯罪嫌疑人的认罪认罚过程的审核不够细致。虽然认罪认罚从宽制度强调效率,但是仍应该秉持公平公正的价值理念,检察院在处于绝对优势地位的前提下,应该通过对犯罪嫌疑人的认罪认罚行为判断以及后续的量刑协商,实现有针对化的减刑,不能因为案件的情节大体相同而采用格式化的量刑建议,甚至连具体罚金的数额在量刑建议中都不予给出,这有损认罪认罚从宽制度的司法公信力。

(二) 量刑建议幅度过大导致实际为无效建议

裁判文书中暴露出检方为了量刑建议能被采纳而人为地扩大量刑建议的幅度,尤其是在考虑到采用较大的量刑幅度可以给法院提供较大的裁量空间的前提下,法检双方会倾向于达成默契以“提高”整体效率。以北京地区44个涉及危险驾驶罪的案例为例,其量刑建议主要包括自由刑和罚金,其中自由刑是全部是拘役。考虑到拘役刑的量刑幅度为1个月以上6个月以下,在44个案例中,量刑幅度差距在3个月及以上的有11个,占比达到25%;量刑幅度在2个月的有21个,占比达到478%;量刑幅度在1个月的有9个,占比达到203%;其中给出幅度较小且准确的量刑建议的案例只有3个,占比69%。从整体数值加权计算来看,平均的量刑建议幅度达到了19个月,确实存在量刑建议给出的幅度过大的弊端,这一点在各地的试点经验总结中亦有所提及。在广州市的试点经验总结中,提到了某些基层检察院在提供量刑建议时,甚至在2017年的1—4月审理的242个认罪认罚案件中,量刑幅度达到6个月的有200件,占比8264%,甚至有些达到1年以上,接近法定刑幅度。

对于量刑建议幅度过大导致量刑建议实为无效建议的问题,实际上是检察院为了防止自身量刑建议被拒绝而采用的“无奈之举”。这从侧面反映了三个问题:第一是法院和检察院之间的沟通较少,在没有充分的交流以及参照案例的前提下,检察院对于自身提出的量刑建议是否被采纳没有把握,在量刑建议被拒绝后亦无救济渠道,所以衍生出扩大量刑建议的幅度来提升采纳率的做法。第二是出于提升认罪认罚从宽制度的效率的目的,检察机关为了确保不会因为量刑建议被拒而影响整体程序的效率,以扩大量刑建议的幅度的方式增加被采纳率,导致“重效率轻效果”的结果,这在本质上是对量刑建议所蕴含的“求刑权”的忽视。第三是检方肆意扩大量刑建议的幅度,其实隐藏着对犯罪嫌疑人正当权利的“漠视”。在认罪认罚从宽程序中,检察院是与犯罪嫌疑人接触最多且接触最直接的单位,判断犯罪嫌疑人的行为举止并且给出合理的量刑建议以供法院参考,更应该是检察机关工作的应有之义。而给出实质无效的量刑建议,实质上隐藏着对法律权威的“忽视”,严重损害了犯罪嫌疑人的正当利益,同时构成对认罪认罚从宽制度良好运行的破坏。

(三) 强行将提出确定量刑建议作为考核指标违反客观规律

在两院三部联合颁发的《关于在部分地区开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作的办法》[法发〔2016〕386号](以下简称《试点办法》)中,第十一条的规定检察院可以提出确定的量刑建议,也可以提出相对明确的量刑幅度。建议判处财产刑的,一般应当提出确定的数额,而在后续的刑事诉讼法修改中,这一规定演化为“人民检察院应当提出量刑建议”。由此可见,在认罪认罚从宽制度司法改革的顶层设计层面,要求检方提出量刑建议,从而在法检机关之间形成制衡,同时也不希望检方对于量刑建议限制地过于“死板”,更不希望其沦为某项硬性的“考核指标”。在福清市的试点经验总结中,就提出事件中很多检察机关将“确定的量刑建议”异化为一项考核指标,导致检察院提出了大量的确定刑建议,违反了量刑建议的规律。[1](404)

北京地区的检察院虽然没有将确定的量刑建议“异化”为考核指标,但是通过统计数据的比对,亦可以看出其存在将确定的量刑建议作为考核指标的趋势。在上文所述的10个典型案例中,检方提出明确的量刑建议且被拒绝的案例有3个,而在全部搜集的276个案例中,检方提出明确的量刑建议的案例有11个案例,得出确定的量刑建议被拒绝率达到了27%,是整体量刑建议被拒绝率的75倍。从这一数据的对比可以看到,一方面,检察院如果过分追求确定的量刑建议,将会和上文给出量刑幅度过大的量刑建议一样,走向另一个极端,导致量刑建议的被拒绝率大大提高,拉低制度的运行效率。另一方面,过于确定的量刑建议导致法院在裁量时缺乏采纳的空间,自然会倾向于否定检方的量刑建议,从而使本来为了法检双方相互制衡的量刑建议制度走向“零和博弈”。零和博弈的概念来源于博弈论,是指一项游戏中一方所赢则意味着一方所输,在认罪认罚从宽制度运行中,如果适用过于确定的量刑建议,会压缩法院的裁量空间或者导致检察院的量刑建议采纳率变低。

区别于在自由刑层面过于追求确定的量刑建议,检方对涉及财产刑方面反而倾向于不给出明确的量刑建议,与《试点办法》中“建议判处财产刑的,一般应当提出确定的数额”的规定背道而驰。在搜集的276个裁判文书中,有162个裁判文书中提到了财产刑,而其中只有18个给出了一定幅度的财产刑(占比111%),且只有4个给出了确定数额的财产刑(占比25%)。检察院对于给出确定的财产刑量刑建议缺乏兴趣的原因主要在于对制度运行效率的刻意追求,由于财产刑量刑建议介入因素较多,检察院倾向于减少与犯罪嫌疑人的商榷和接触,将此类工作延后至庭审阶段。但是在实际的认罪认罚从宽程序中,对于认罚的工作应该做的更加细致,犯罪嫌疑人对于财产刑的具体数额的接受与否、接受程度高低,关系到对其认罪悔罪态度的判定,因而在涉及财产刑的量刑建议方面,检方应该在与犯罪嫌疑人的沟通和协商中,给出较为确定的财产刑量刑建议,保障认罪认罚从宽制度的公正性。[15]

四、 完善量刑建议司法适用的建议

认罪认罚从宽程序是一种不完善的程序正义,正如罗尔斯所说“即便法律被仔细的遵循,过程被公正恰当地引导,还是有可能达到错误的结果,不正义并非来自于人的过错,而是因为某些情况的偶然结合挫败了法律规范的目的。”[16]有鉴于此,对于量刑建议制度,应该在司法适用的过程中从以下几个方面进行完善,以期能够实现制度的设立初衷。

(一) 完善涉及量刑建议的文书样式

通过对北京地区276个认罪认罚裁判文书的分析,发现涉案文书在量刑建议部分没有统一的样式导致了阅读和理解困难,很多情况下即使是同一个地区的法院,在不同时期的同类型裁判文书中,都会出现格式混乱。在2018年5月丰台区法院办理的“谢某盗窃案”中,采用的文书样式是“公诉机关建议以盗窃罪判处被告人谢某拘役三个月至四个月,并处罚金,被告人谢某庭前签署认罪认罚具结书”。对比之下,在2018年3月丰台区法院办理的“巫圳森盗窃案”中,在裁判文书的叙述中则加入了“被告人巫圳森对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议”这样更为详尽准确的描述。而在大丰区法院审判的“刘某某盗窃案”中,甚至对于检方量刑建议没有提及,这有可能是检方没有提供量刑建议,亦有可能是法院在裁判文书中对此直接予以忽视,裁判文书中对于涉及量刑建议部分的文书样式的不统一无疑导致了对案件审判结果的解释混乱。因此裁判文书对于涉及量刑建议部分应该统一描述的要素或者样式,对于检方没有提供量刑建议的情形,也应该在裁判文书中予以标明。参见(2018)京0106刑初547号、(2018)京0106刑初343号、(2017)京0115刑初1109号。对于裁判文书的法律修辞,佩雷尔曼指出“法官应说明法律,而且应以符合社会感受的方式予以说明。”[17]这就要求法官在书写裁判文书时,要以加强裁判文书的说理性、增强裁判文书的可接受性为目标 [18] ,对于拒绝适用认罪认罚的缘由、情节应该予以详细的说明,增强相关文书的可接受性,采用规范的文本及格式,在体现法官解释的说理论证前提下,提升司法效率,符合未来裁判文书人工智能化的趋势。[19]

除了裁判文书中的涉及量刑建议部分,在量刑建议书的样式方面也应该进行规范,在最高人民法院刑事審判第一庭编纂的资料中,依据试点期间山东省青岛市法检机关的裁判经验,总结出了一定的量刑建议书的样式以供其他机关参考,体现了从制度层面对于认罪认罚从宽量刑建议工作规范化的重视。[1](135)在该份模板中,编号统一为“××检××量建〔20××〕×号”,突出的要素分别是:被告人、具体案件、触犯法规及罪名、列明行为人进行的认罪和认罚的举止,最终建议判处被告人相应的刑罚。除此以外,有关机构还提供了量刑建议调整书的参考模板,主要在调整书中写明调整量刑建议的缘由,而适用此类情形的,主要是量刑建议明显不当、被告人或辩护人对量刑建议提出异议以及被告人撤回《认罪认罚具结书》情形,这一量刑建议书以及量刑建议调整书的样式可以予以推广。

(二) 值班律师参与量刑建议的制定

值班律师应该参与制定和修改量刑建议,从而构建第三方制约和监督机制,防止法检双方形成潜在的沟通联盟,导致侵害犯罪嫌疑人的合法权益。在认罪认罚从宽改革的试点过程中,配合以审判为中心的诉讼制度的改革,实质化的辩护工作成为了值班律师的工作重心。在《刑事诉讼法》中,仅规定了审查起诉阶段值班律师的参与程序 [20] ,和《试点办法》中推定可知的值班律师适用于侦察、审查起诉、出庭审判等各个阶段的观点相悖。在《试点办法》中,在第5条规定了“犯罪嫌疑人、被告人自愿认罪认罚,没有辩护人的,人民法院、人民检察院、公安机关应当通知值班律师为其提供法律咨询、程序选择、申请变更强制措施等法律帮助”,侧面印证了在《试点办法》中倾向于值班律师可以介入认罪认罚从宽程序的任意阶段。出于值班律师职责集中化的观点考量,此处的修改似乎也无可厚非,但即使在限定了值班律师所适用程序阶段的背景下,值班律师依旧可以参与到量刑建议的制定过程中去,成为衡量量刑建议质量的“第三把标尺”。

在量刑建议协商阶段引入值班律师制度,除了督促犯罪嫌疑人认罪和认罚,还可以有效地帮助犯罪嫌疑人对于自身利益进行保障。“绝大多数被追诉人对于繁杂的刑事法律必然了解不深入,对于自己行为的性质、严重程度等认识都会较为模糊,在与侦查员、检察官之间的信息严重不对称的情况下,是无法保障其认罪认罚的自愿性、真实性和明智性的。虽然被追诉人名义上享有认罪或者不認罪的权利,但他们经常会发现,在没有辩护人的情况下自己根本不享有任何保护。”[21]这一观点虽然形容的是美国的辩诉交易制度,但是在中国认罪认罚从宽的司法环境下依旧适用,而值班律师的介入可以有效减少司法黑幕,在获得犯罪嫌疑人同意的前提下赋予值班律师以量刑建议协商权,这一观点获得了包括江苏、天津等地的司法机关的支持。

值班律师在量刑建议协商阶段的介入同时也可以帮助检察机关提高自身量刑建议的质量和可接受性,从而在整体上提升司法审判的效率。根据有关机关在对《试点办法》中量刑建议适用的反思总结中,指出了量刑建议在试点过程中存在的问题主要有三个方面,即没有对罪名进行限制、量刑情节在审判环境可能发生变化、量刑建议不够公正。而这三点归根到底便是由于缺乏第三方的监督,导致了量刑建议存在质量瑕疵。值班律师参与监督可以体现其自身具有的专业性和客观性,提升量刑建议的整体质量。有学者指出:“社会各界的一个普遍共识就是,在中国,刑事辩护的参与率低与刑事辩护的质量差都根源于刑事辩护的外部司法环境不佳。”[22]值班律师制度与认罪认罚从宽制度的耦合适用,在完善责任约束的基础上,由值班律师的外力介入推进量刑建议的质量提升 [23] ,则是展示司法环境改善的绝佳窗口。

(三) 完善量刑建议的衡量标准

在量刑建议的试点过程中,各地检察院反馈最多的问题便是缺乏明确的量刑建议衡量标准,由于缺乏精准的量刑建议指南加之审判阶段和公诉阶段的差异,导致检察官和法官的量刑观念存在冲突,进而降低了量刑建议的可接受性。完善量刑建议的衡量标准需要从制度层面着手统一制定,防止出现地区性的衡量差异影响司法公平公正。域外的荷兰检察机关根据“北极星指引”计划单独发布了三四十个全国性的量化的、科学的量刑指引,这些量刑指标极具科学性和公正性,收到了司法机关的欢迎,[24]而美国的《联邦量刑指南》也具有广泛的适用性,能适用于多种多样的量刑情况,并且科学地预留了量刑指南的兜底性条款,对不足以被量刑委员会考虑在内的减轻处罚情节予以排除。[25]在这一背景下,构建具有中国司法特色的量刑建议指南,并且将其推而广之成为认罪认罚从宽制度建设的应然之举。而在实践中,仅有最高人民法院发布了《指导意见》提供审判时的规范指南,虽然其亦为检察机关提出量刑建议时所参考,但是检方一味参考审判机关的《指导意见》进行量刑建议的制定有违司法公正。质言之,不能因为程序上的便捷性而损害本应遵守的行为规范,应该构建由检察机关主导的量刑建议指南,并克服《指导意见》存在的情节规范涵摄不够全面的弊端,将涉及适用速裁程序、预缴罚金等节约司法资源、表示认罪悔罪态度的情节都加入,并且在涉及到量刑建议幅度时,可以参照《指导意见》中的规定进行划分,但又不宜全部照搬,否则便失去了制定量刑建议指南的意义。

除此以外,在制定具体的量刑建议指南的过程中,应该将量刑建议的情形划分细化,避免量刑建议陷入旧式“估堆式”办法的桎梏。在提供量刑建议时,坚持以量刑建议精准化为宗旨,但是不应拘泥于严格的确定刑,从量刑规律出发,以幅度刑为主、确定刑为辅。对于确定刑的适用宜限制在自由刑,概因关于财产刑的确定刑建议缺乏司法操作的实践可能性。除此以外,司法实践中有的司法机关建议对自由刑适用确定刑也应该限制在一定的合理范围内,比如只能适用于三年以下有期徒刑的案件,亦有司法机关建议适用于一年以下的有期徒刑的案件,而具体的划分标准则应交由最高人民检察院予以定夺。

(四) 规范量刑建议的幅度

规范量刑建议的幅度要求提供严格但不固定的幅度参考标准,对量刑建议幅度的限制如果贸然采用“一刀切”的方式只会降低司法实践的可操作性。有学者从实践数据出发提出对于速裁程序的案件实施“阶梯式”的量刑建议幅度,对判处1年、2年、3年有期徒刑的案件对应2个月、3个月、4个月的量刑建议幅度。[26]我们对此认为并不恰当:首先是下限过高导致量刑建议的规范流于形式,尤其是对于自由刑较低的案件缺乏适用性;其次是“阶梯式”量刑建议幅度缺乏适用的灵活性,并且限制密度较高,缺乏科学性;最后是对于认罪认罚从宽案件中可能出现的上限情况缺乏限制,应该补充以上限体现适用的严谨性。

有鉴于此,通过对276个裁判文书的分析,认为实际上可以采用如下的幅度规定方式:将幅度的限制和其构成的罪名所适用的自由刑挂钩,采用自由刑下限的1/12作为量刑建议的幅度;对于没有自由刑下限的情形,则限定为1个月;除此以外,对于可能幅度超过6个月的,则将6个月作为上限。而在具体的适用过程中,则可以加入人工智能系统的助力,依据智慧办案系统对尽可能多的因素进行考虑,并且防止因为算法偏见出现误导性的结论。[27]在得出一定的量刑建议幅度后,辅以检察官根据经验得出的反馈意见,最终制定合理的量刑建议,最大程度地保障量刑建议的幅度位于合理的区间范围内。[28]

五、 构建量刑建议救济体系的路径探讨

对于认罪认罚从宽制度中量刑建议的完善,除了在量刑建议的衡量标准、规范幅度、参与主体以及文书样式上予以加强外,更要将目光延伸至对量刑建议救济体系的构建,上文所述的检方量刑建议被否决的情况,并非都是检方的量刑建议的问题,此时合理的救济体系就显得尤为必要。

(一) 法院对于否决量刑建议应该给予合理的说明

根据司法实践中的反馈,在认罪认罚从宽案件量刑建议被否决的情况下,在超出量刑建议幅度进行审判时,法官在写作裁判文书时说理性不足。[29]而一直以来,我国的刑事判决书就存在着说理性不足的问题,在认罪认罚从宽制度改革试点开启之后,人们则更加关注简化的裁判文书中的说理问题。[30]法院的这种说理性不足的表现,根本原因在于制度构建的缺失和内源动力的不足,而这种情况则有损司法公正性。制度构建的缺失体现在没有相关的规章制度要求法官在裁判文书中对拒绝量刑建议的理由进行说明,且实践中并没有行之有效的通用文本和解释方向,法官在公布裁判文书时会对这一部分造成疏漏,不仅导致法官在裁判文书中难以体现自己的裁判路径和价值倾向,而且阻碍了检察机关对量刑建议的修正。内源动力的不足则体现在法院缺乏对于驳回量刑建议进行说理论证的动力,在法官看来,此处的建议虽为名为“建议”,但是复杂程度却超过“建议”,其中亦有检察机关在处理认罪认罚从宽案件时的经验反馈。在庭审时间较为短暂的情形下,此处检察机关的量刑建议可以说是法院审判时不可多得的参照依据。有鉴于此,有经验的法官即使是否决了量刑建议本身,多数情况下也是处于其他因素的考量,而量刑建议的参照价值依旧得以发挥,法官对此“讳莫如深”,导致裁判文书中鲜见否决量刑建议的说明。

“自然正义的一个基本原理是裁判者应当就其裁判说明理由,在裁判影响主体量刑自由的情形下论点应当最为有力。”[31]概言之,出于司法公正性的考量,法官裁判的心路历程应该在裁判文书中予以充分体现,尤其是在认罪认罚的案件中,否决量刑建议作为心路历程的“转折”更应该予以详加说明。此处的量刑建议的说明应该秉持概括简练的原则,对于否决的说理应该从几个基础性的因素入手进行阐述,包括但不限于犯罪嫌疑人的当庭表现、检方的量刑建议幅度、犯罪嫌疑人认罪认罚的其他因素等,甚至可以形成通用的指标推而广之。出于裁判文书整体框架平衡的考量,此处解释不宜赘述,应该简洁凝练地论证自身裁判的观点,同时以供检方对于量刑建议的争议之处进行救济和反驳,维护法检对抗的平衡性。[32]

(二) 构建通畅的检方救济通道

“尽管抗辩式的诉讼程序建立了许多防范和控制措施,但是错误仍会发生……这些程序(指救济程序)的目的是通过纠正判决的错误,维护同一辖区内各法院司法实践的一致性以及明确管辖区域内对具体案件以及将来所有案件适用的法律,进而对审判法院进行监督。”[33]美国刑事审判体系中对于检方救济渠道的重视是出于司法实践的经验以及人权保障的需求。反观我国,在大力推动认罪认罚从宽适用的过程中,对这一通道的构建尚属空白,在量刑建议的产生、适用、表述等都日臻完善的今日,对于量刑建议被否决的救济程序的构建,成为量刑建议制度司法适用过程中的“最后一块拼图”。

构建通常的检方救济通道首先要明晰量刑建议被否决后调整和救济的区别以及进行救济的启动标准。有学者认为量刑建议被调整的前提有三,分别是量刑建议明显不当、辩方提出异议或者量刑情节有变化,并且提出量刑建议的调整程序不宜过分繁琐,并且积极主张不再规定检察机关量刑建议权,而直接让审判机关做出裁决。[1](101)这一观点虽然有助于认罪认罚从宽与整体效率的提升,但是没有划清量刑建议的调整和救济的区分。量刑建议调整的情况源于检察院提出的量刑建议出现问题,而量刑建议的救济则是由于审判机关对于量刑建议的适用和理解错误以及其他情形所致的原本应该被接纳的量刑建议被否决,调整和救济的范圍既有交叉也有重合。综合来看,量刑建议的救济的启动标准主要分为审判机关对于量刑建议的理解有误以及涉及犯罪嫌疑人的量刑情节发生变化这两种情形,而之所以能够通过检察机关发起救济过程,理论依据在于检察机关全程参与了认罪认罚从宽的过程,其对于犯罪嫌疑人的认罪认罚判断具有不可或缺性,赋予了量刑建议以救济的价值。

其次,量刑建议的救济通道应该分情况予以讨论,构建不同审判场景和阶段下的认罪认罚从宽救济程序。对于量刑建议的救济可以分为当庭的救济、转换程序另行开庭的救济以及检方提起抗诉的救济,对于量刑建议被否决的当庭救济,多适用于并不复杂的量刑建议被否决的情形,此时可以由法庭主导,当庭对于量刑建议的修正进行协商,并且就修改后的量刑建议获得各方的同意。而且出于维护犯罪嫌疑人合法权益的角度出发,不能对更改幅度过大的量刑建议在当庭进行协商,此处的量刑建议的争议幅度宜定为50%,对于超过这一幅度的,则转换至另行开庭的救济。对于争议幅度过大的案件,有关量刑建议的商讨在法院没有当庭否定的前提下,出于谨慎的态度,适宜转换程序另行开庭协商,对于有关量刑建议的情节在庭后进行讨论,并且出具书面的意见,避免量刑畸重或畸轻。在现有的司法案例中,浙江省仙居县检察院在办理一起危险驾驶罪的认罪认罚案件中进行了对量刑建议的救济,对于一审法院没有采纳量刑建议提起抗诉,并且二审法院予以改判,其中检方的意见是一审法院无故不采纳量刑建议,违反了《刑事诉讼法》第201条,系法律适用错误,而二审的台州市中级人民法院则采纳了这一观点并且予以纠正,[34]这是浙江省首例量刑建议的抗诉救济案件,放眼全国也有一定的参考意义。

最后,对于量刑建议的救济程序亦不可滥用,而是需要设立救济的“阈值阀门”,防止救济程序降低认罪认罚从宽制度的适用效率。在上面所述的案例中,检方最终通过抗诉的渠道促使量刑建议被采纳,但是认罪认罚从宽制度的适用目的包括提升司法审判的效率,虽然不可否认对量刑建议的救济大概率会降低效率,但是影响可以尽可能降低。[35]设立量刑建议救济的“阈值阀门”,要求不能任由检方因为量刑建议被否决而频繁申请救济,要科学地评价法官的自由裁量权,[36]检方在提出量刑建议救济时就应该提出合理的书面理由,诸如类案不同判、新的裁量情节未被参照等,在救济次数上,适宜限定为一次救济的机会。检方的量刑建议如果在两级法院的审判中都被否决,则大概率是量刑建议本身出现问题,此时便失去了救济价值。综合来看,对于量刑建议的救济虽然非常有必要,但是也不能因此对其过分推崇,在实际的司法适用过程中,对于可以适用救济的量刑建议,出于司法公正和被害人权益的维护而应该积极救济,但是应该限于合理且合法的范围内。

认罪认罚从宽制度正式写入《刑事诉讼法》中,其蕴含的目标是在司法公正和效率价值之间达到平衡,而其中检察院参与了整个程序的全部过程,因此其提出的量刑建议具有相当巨大的参考价值,关系到案件审判过程的实质走向。有鉴于此,对于量刑建议的司法适用,不仅要对其进行完善,注重精准化量刑,[37]而且要注重对于配套的救济制度的构建,从而为量刑建议的适用“保驾护航”。

〔参考文献〕

[1]

胡云腾.认罪认罚从宽制度的理解与适用[M].北京:人民法院出版社,2018.

[2] 陈瑞华.量刑程序中的理论问题[M].北京:北京大学出版社,2011.

[3] 徐冉.正当程序视野下的认罪协商与权利救济——以美国弗莱伊案、库珀案为例的分析[J].西北民族大学学报(哲学社会科学版),2019,(1):41-50.

[4] [意]切萨雷·贝卡里亚.论犯罪与刑罚[M].黄风译,北京:北京大学出版社,2018.

[5] [意]杜里奥·帕多瓦尼.意大利刑法学原理[M].陈忠林评译,北京:中国人民大学出版社,2009:355.

[6] [美]理查德·A·波斯纳.法理学问题[M],苏力译.北京:中国政法大学出版社,2002:93.

[7] 王瑞君.认罪认罚从宽司法运行的价值平衡与判断方法[J].法律方法,2017,21(1):398-409.

[8] 李卫红,许振宇,王释锋.认罪认罚程序下的量刑建议问题研究[J].中国刑警学院学报,2019,(4):25-33.

[9] 王瑞君,陈禹衡.未成年人适用认罪认罚从宽制度争议问题辨析[J].青少年犯罪问题,2019,(5):29-37.

[10] 赵恒.论量刑从宽——围绕认罪认罚从宽制度的分析[J].中国刑事法杂志,2018,(4):64-78.

[11] [日]谷口安平.程序正义与诉讼[M].王亞新,荣军译,北京:中国政法大学出版社,2002:11.

[12] [美]迈克尔·D·贝勒斯.法律的原则——一个规范的分析[M].张文显等译,北京:中国大百科全书出版社,1996:21.

[13] 李先波,赵彩艳.“自治”或“回应”:行政审判模式的反思与走向——构建面向权利型审判机制[J].广西大学学报(哲学社会科学版),2018,40(6):79-87.

[14] 卞建林,苗生明,李建超,刘卉.确定刑:认罪认罚从宽制度下量刑建议精准化之方向[N].检察日报,2019-07-29(003).

[15] 王瑞君.“认罪从宽”实体法视角的解读及司法适用研究[J].政治与法律,2016,(5):108-117.

[16] [美]约翰·罗尔斯.正义论[M].何怀宏,何包钢,廖申白译.北京:中国社会科学出版社,1988:86.

[17] 沈宗灵.佩雷尔曼的“新修辞学”法律思想[J].法学研究,1983,(5):75-80.

[18] 焦宝乾.修辞方法及其在法律论证中的作用探讨[J].法律方法,2008,(0):76-84.

[19] 陈禹衡.论刑事审判过程中的法官找法——以空白罪状为例[J].行政与法,2019,(7):87-95.

[20] 戎静.认罪认罚从宽制度中值班律师职责定位及完善思路[J].华侨大学学报(哲学社会科学版),2019,(2):96-106.

[21] [美]乔治·费希尔.辩诉交易的胜利——美国辩诉交易史[M],郭志媛译.北京:中国政法大学出版社,2012:6.

[22] 吴纪奎.对抗式刑事诉讼改革与有效辩护[J].中国刑事法杂志,2011,(5):60-66.

[23] 吴睿佳.认罪认罚从宽改革中的值班律师参与及其完善[J].成都理工大学学报(社会科学版),2019,27(5):21-28.

[24] 杨先德.认罪认罚从宽量刑建议精准化的域外启示[N].检察日报,2019-07-16(003).

[25] [美]道格拉斯·胡萨克.刑法哲学[M].姜敏译.北京:中国法制出版社,2015:474.

[26] 李艳飞.速裁程序量刑建议实证研究——基于C市J区460个速裁案件及其相关经验的分析[J].河南科技大学学报(社会科学版),2019,37(2):106-112.

[27] 陈洪兵,陈禹衡.刑法领域的新挑战:人工智能的算法偏见[J].广西大学学报(哲学社会科学版),2019,41(5):85-93.

[28] 鲍键,陈申骁.认罪认罚从宽制度中量刑建议的精准化途径与方法——以杭州市检察机关的试点实践为基础[J].法律适用,2019,(13):34-42.

[29] 周新.认罪认罚案件中量刑从宽的实践性反思[J].法学,2019,(6):168-179.

[30] 左卫民.认罪认罚何以从宽:误区与正解——反思效率优先的改革主张[J].法学研究,2017,39(3):160-175.

[31] [英]安德鲁·阿什沃斯.量刑与刑事司法(第六版)[M],彭海青,吕泽华译.北京:中国社会科学出版社,2019:463.

[32] 丁红兵,钱堃.以量刑阐释为抓手提升认罪认罚适用水平[N].检察日报,2019-08-04(003).

[33] [美]爱伦·豪切斯泰勒·斯黛丽,南希·弗兰克.美国刑事法院诉讼程序[M],陈卫东,徐美君译.北京:中国人民大学出版社,2002:599.

[34] 范跃红,徐静,陈乐乐.认罪认罚了,量刑从宽建议为何未采纳[N].检察日报,2019-09-21(001).

[35] 呂泽华,杨迎泽.认罪认罚从宽制度的根基、困惑与走向[J].国家检察官学院学报,2019,27(3):128-140.

[36] 陈国庆.量刑建议的若干问题[J].中国刑事法杂志,2019,(5):3-18.

[37] 李勇.量刑建议“精准化”的原理与路径[N].检察日报,2019-09-17(003).

(责任编辑:夏 雪)

Consummation and Remedy: Reflection on the Judicial Application of

the Sentencing Suggestions of Guilty and Acceptance of Punishment

WANG Rui-jun1, CHEN Yu-heng2

(1 School of Law, Shandong University(Weihai), Weihai 264209, China;

2 School of Law, Southeast University, Nanjing 211189, China)

Abstract: The judicial application of the lenient system of admission of guilt and acceptance of punishment cannot be separated from the cooperation of the procuratorate and the court, and the sentencing suggestions provided by the procuratorate are of great reference value to the judgment results. Through the analysis of the judgment documents on the application of leniency system of admission of guilt and punishment in the public in 2017-2018 in Beijing, after the sentencing suggestions are rejected, and the trial result is lighter, more inclined to adopt correction punishment and the final trial result is more cautious. In the judicial application of sentencing suggestions, it embodies the advantages of distinguishing people, providing reasons and improving the courts discretion, at the same time, it also exposed the disadvantages of the formatting, excessive range and violation of objective laws. For the perfection of sentencing suggestions, we should start from the document style, measurement standard and standard range, supplemented by the entry of the duty lawyer. As for the construction of the relief procedure after the sentencing suggestions are rejected, the court should give an explanation and construct an unobstructed prosecution relief channel.

Key words: guilty and acceptance of punishment; the peoples procuratorate; the court; Sentencing suggestions; relief program