髋关节撞击综合征的康复治疗

2020-06-22北京大学第三医院康复科张之良

文/北京大学第三医院康复科 张之良

髋关节撞击综合征,又称为股骨髋臼撞击综合征,是指由髋关节发育不良、外伤和手术等原因造成股骨头颈结合部和髋臼解剖学异常,在运动中产生骨性撞击导致髋臼关节软骨和盂唇等结构的继发性损伤,是导致髋关节骨关节炎发生的重要诱因。典型表现为间歇性腹股沟区疼痛,在活动增加或长时间受力后可转变为持续性疼痛,疼痛位于腹股沟区或转子处,关节弹响、绞锁;髋关节活动受限,撞击试验阳性,即被动屈曲、内收内旋可诱发疼痛。

能够引起髋关节撞击综合征的髋关节畸形分为两种类型(见图1、图2),即股骨头呈凸轮样畸形撞击髋臼唇盂(凸轮样撞击征)和髋臼对股骨头的过度覆盖造成髋臼缘对股骨颈的撞击(钳样撞击征)。凸轮样撞击征的患者由于股骨颈的偏心距变小而呈现“枪柄样畸形”,过小的股骨颈偏心距造成髋关节屈伸活动中股骨颈与髋臼边缘之间的撞击。钳样撞击征患者的髋臼较深,髋臼对股骨头呈过度覆盖状,髋关节屈伸过程中髋臼前外缘撞击股骨颈而引发髋关节的疼痛和退变。大部分患者因髋关节疼痛对日常生活和工作的影响不显著,因此选择保守治疗,它包括避免重体力劳动、过量运动和长距离行走,避免做引起疼痛的髋关节活动,必要时服用非甾体类止痛药和软骨营养类药物。髋关节撞击综合征手术治疗的目的在于解除髋关节异常的解剖结构,扩大髋关节活动度,推迟髋关节骨性关节炎的发生,现多施行关节镜手术。

图1 凸轮样撞击征

图2 左髋臼后倾,交叉征阳性

术后康复方面,患者术后1~2 天开始行踝泵、股四头肌和髋关节周围肌肉等长收缩练习;术后3~7 天可扶拐下地,患肢部分负重行走,在无痛范围内开始髋关节被动活动;术后4~6 周可部分负重,继续髋关节被动活动的同时进行可耐受范围内髋关节主动活动,包括内收、外展及内外旋等,并加强髋外展、前屈、后伸肌力练习;6 周后可全负重行走,恢复下肢正常功能活动;术后3~6个月逐渐恢复正常活动,尝试散步、慢跑等体育运动。

旋转运动:A 屈髋70 度顺时针、逆时针被动关节活动;B 直腿顺时针、逆时针被动关节活动

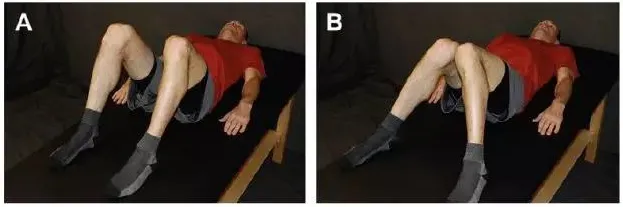

主动反向蝴蝶运动:A 屈腿仰卧姿势,双脚稍宽于肩,趾尖朝向内;B 内旋大腿使双膝相靠拢,坚持5 秒后分开双膝

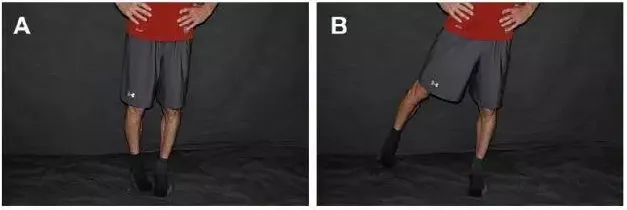

站姿内旋:A 起始姿势是膝伸直,趾尖稍向内;B 缓慢向侧方直抬腿,维持趾尖向内和骨盆水平

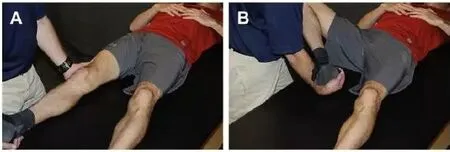

滑动:A 脚跟置于手上,另一手放于膝后方;B 在协助下进行髋屈曲、外展、外旋运动