乡村振兴背景下民族旅游村寨居民地方依恋的影响关系及机理分析

——基于贵州肇兴侗寨和西江苗寨的对比研究

2020-06-17殷红梅

蔡 溢 杨 洋 殷红梅

(1.贵州财经大学,贵州 贵阳 550024;2.贵州师范大学,贵州 贵阳 550024;3.厦门大学,福建 厦门 361005)

一、引言

随着中国特色社会主义进入新时代,发展不平衡、不充分问题在乡村尤为突出,党的十九大作出了实施乡村振兴战略的重大决策部署,它是解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间矛盾的必然要求,是新时代“三农”工作的总抓手。在旅游领域,以乡村旅游为引领的乡村振兴路径完美地契合了乡村振兴战略对新时代乡村发展的总要求,其突破了以往以工业化、城镇化单向驱动乡村线性发展理念,是对“望得见山、看得见水、记得住乡愁”和“绿水青山就是金山银山”的中国特色社会主义发展道路的积极响应,而且乡村旅游在中国天生就带着扶贫基因,[1]旅游扶贫也被证实为贫困乡村尤其是西部少数民族地区实现脱贫致富、增强文化内聚力的重要驱动力、最佳路径和中坚力量。[2]

然而,随着以乡村振兴和旅游扶贫为要义的旅游经济急剧取代溪峒经济(1)溪峒是古时对西南地区少数民族聚居地的统称,溪峒经济指西南少数民族地区自给自足的自然经济。成为民族村寨空间生产的主导力量时,原本较为封闭的村寨迅速融入跨文化对话的语境,呈现出更为复杂的人地关系:村寨不可避免地加速流动和重构,外来资本、权利和文化对地方的情感连接不断被解构和形塑,[3]引发居民对地方认同的危机,不得不从地方内部的调试中来适应外来压力的影响,[4]以确保“本体性安全”。[5]基于此,探索乡村振兴背景下民族村寨居民地方依恋影响关系,尤其是对不同旅游驱动力下居民地方依恋影响关系的研究显得尤为必要,这对于优化乡村旅游振兴路径而言具有重要的理论和实践意义。

作为研究人地关系的重要理论,地方依恋表达了主体对地方的认知、情感和实践等连结,[2]主要由地方依赖和地方认同构成,[6]前者表现为主体对地方的功能性依赖,后者则表达主体对地方在情感上的依附。[7]早期地方依恋以概念、构成维度的探讨为主;[8]随着研究的深入,逐渐转向对游客涉入、专业化程度、尺度等影响因素的关注,[9]也注意到满意度、忠诚度等地方依恋结果效应,[10]而旅游者地方依恋价值评估、目的地选择、行为倾向以及居民主体地方依恋特征、资源保护态度、感知等是旅游领域的主要焦点,[11][12]但已有研究多以单案例为主,多案例的差异性研究较少;研究主体以旅游者居多,当地居民关注较少;少量研究关注到地方依恋的结果效应,但鲜有对其影响前因和后果效应的作用机理探讨。从旅游影响研究来看,居民旅游影响感知、态度及行为研究是国内外关注的重要领域,其影响着旅游地的可持续发展。[13]一般来说,旅游感知强调了旅游影响背景下居民对旅游地物质、社会和文化环境变化的主观认知,态度及行为则反映了居民对旅游地变化的主动响应,[14]因此,对居民态度和行为的研究需建立在其旅游感知的基础上。[13]而且,当旅游影响感知作为前因变量时,对强化、弱化乃至培养居民地方依恋程度的过程中起着显著影响作用,[15]同时,当主体归属于地方,就会更加保护这个地方,[16]居民的态度及行为与地方情感协调一致,因此,地方依恋是改善和提升居民的态度及行为的重要途径。[17]可以看出,存在以地方依恋作为核心的“旅游影响感知→地方依恋→态度及行为”的内在逻辑影响关系。

综上,研究通过构建民族旅游村寨居民地方依恋影响关系的概念模型,以贵州西江苗寨和肇兴侗寨为实证案例,系统分析不同旅游驱动力背景下,居民地方依恋影响关系及其机理的特征、差异,从而为居民有效参与村寨旅游获益,提升村寨旅游发展质量,为以乡村旅游为引导的乡村振兴路径和模式优化提供一定指引。

二、理论模型构建

(一)地方依恋的前因影响关系

Goudy和Lankford等发现,居民地方依恋与旅游正向感知呈正向关系,与旅游负面感知的关系不显著,[18][19]相关研究据此进行了验证,[20]但多以单案例展开,研究结论无法形成普适性规律。随后,Choong-Ki的多案例研究显示,[21]居民旅游感知越积极的社区,其居民地方依恋程度就越较高,对旅游的支持度更明显,反之。国内研究中,陶伟发现旅游驱动下地方传统节日得以复兴,居民表现出较强的地方自豪感和归属感。[22]唐文跃指出这种旅游驱动力的强弱与经济收益的大小有关。[12]保继刚进一步发现商业街区的居民地方依恋由经济依赖和情感认同两个维度构成。[23]赵良成证实了旅游的感知主要通过地方依赖来影响地方认同,[15]明晰了旅游感知与地方认同之间的关系。综上可看出,旅游影响感知对居民地方依恋的强度和发展趋势具有显著影响关系。

(二)地方依恋的结果效应关系

在地方依恋的结果效应关系中,Moore、Walker及Vorkinn等证实地方依恋对资源保护态度及行为呈显著的影响关系,[24][25][26]表现为居民地方依恋越强,对资源保护政策支持度越高,对成本感知高的项目持反对态度。Gu等发现,[27]在面对遗产保护与经济利益的选择时,地方依恋程度较高的居民对遗产地的保护超过对经济利益的追求,并对遗产价值更加珍视。此外,多数研究发现地方依赖和地方认同对社区居民资源保护态度和行为有显著的影响,且地方依赖通过地方认同影响态度和行为。[25][26]此外,王东昊、[17]Choong-Ki、[21]华红莲[28]等学者的研究发现地方依恋与居民的资源保护态度和行为之间呈正相关关系,但相关研究缺乏对不同驱动力类型的旅游地进行对比验证。综上可发现,居民的地方依恋程度强度与其态度及行为有着显著的影响关系。

(三)模型构建

综合上述,本文提出假设H1:旅游感知对地方依恋有直接影响;假设H2:地方依恋对文化保护态度有直接影响。由于旅游感知由“旅游利益感知”和“旅游成本感知”构成;地方依恋由“地方依赖”和“地方认同”两个维度构成,于是,研究对假设H1和H2作如下扩展:假设H1a:旅游利益影响对地方依赖有直接影响;假设H1b:旅游成本影响对地方依赖有直接影响;假设H1c:旅游利益影响感知对地方认同有直接影响;假设H1d:旅游成本影响对地方认同有直接影响;假设H2a:地方依赖对地方认同有直接影响;假设H2b:地方依赖对文化保护态度有直接影响;假设H2c:地方认同对文化保护态度有直接影响。据此,构建地方依恋影响关系的概念模型(图1)。

图1 概念模型

三、实证研究

(一)案例地概况

研究选取贵州省乡村旅游和旅游扶贫的典型区域——肇兴侗寨和西江苗寨进行研究。肇兴侗寨位于贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县东南部,辖肇兴村、肇兴中寨和肇兴上寨3个行政村,侗族人口占98%;肇兴侗寨旅游发展始于20世纪80年代,但受交通条件等制约,旅游发展缓慢,2000年之后,逐渐形成了“政府+公司+群众+旅游发展协会”的发展模式,但整体发展速度仍较慢;2012年之后,村寨旅游发展逐渐由政府主导,并于2014年完成景区化改造,加上贵广高铁开通等交通可达性的改善,村寨旅游发展驶入快车道。西江苗寨位于贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县东北部,辖南贵村、平寨村、羊排村以及东引村4个行政村,苗族人口占99.5%。早期旅游发展中,村寨选择了“政府+社区+群众”的旅游发展模式,与同期肇兴侗寨相比,旅游发展水平较低;但随着2008年贵州省第3届旅游产业发展大会在西江的召开,西江苗寨迅速确立了以“政府核心力量导向”的旅游发展模式,使得大量资本涌入,加上政府的集中宣传,旅游发展呈爆发式增长态势。根据肇兴侗寨旅游发展影响缓慢渐进的驱动特征,以及西江苗寨旅游发展影响快速井喷的驱动特征,本文据此将其分别定义为旅游发展的“渐变型”村寨和“裂变型”村寨。同时,2个案例地都是依托自身民族文化资源发展的典型乡村旅游村寨,在旅游发展、介入与驱动的影响水平上存在显著不同,因此选择上述村寨开展乡村振兴下民族旅游现存居民地方依恋内在作用机理的对比具有一定的典型性。

(二)问卷设计与调查

研究的5个构成变量中,旅游利益感知和旅游成本感知两个变量的测量指标参考黄艳玲[29]和卢松[30]的研究而形成;地方依赖和地方认同的测量参考Williams的研究量表并结合实际情况修订而得;[31]文化保护态度及行为变量的测量指标参考汪德根[13]和苏勤[32]的研究并结合实际情况修订得到。上述变量测量采用李克特5点量表,1对应“非常不同意”,2对应“不同意”,3对应“中立”,4对应“同意”,5对应“非常同意”。问卷的发放采用随机抽样法,于2014年6月28日~7月12日,2014年7月13日~7月18分别对西江苗寨(南贵村、平寨村、羊排村和东引村)和肇兴侗寨(肇兴村、肇兴中寨和肇兴上寨)进行调查。共发放问卷690份,回收672份,有效问卷为643份,回收率和有效率分别为97.4%,93.3%;其中,西江苗寨共发放450份问卷,回收440份,有效问卷为423份,回收率和有效率分别为97.8%,94.0%;肇兴侗寨共发放240份,回收232份,有效问卷为220份, 回收率和有效率分别为96.7%,91.7%。利用SPSS19.0统计分析软件和AMOS21.0结构方程模型软件对问卷分析和处理。

(三)实证分析过程

1.信度和效度检验。按照Ryan和Martin的研究,[33][34]分别对各变量的信度和效度进行检验。结果显示,“旅游利益感知”、“旅游成本感知”、“地方依赖”、“地方认同”、“文化保护态度及行为”的信度系数α依次为0.813、0.789、0.803、0.815和0.839,各维度信度较好,KMO和Bartlett检验卡方值均符合收敛标准。

2.验证性因子分析。通过拟合优度检验和内在结构适配度检验进行验证性因子分析。(1)拟合优度检验。报表显示(表1),测量模型M1的相关拟合指数并未达到理想状态,需对残差进行修正。按照一次修正一个参数的原则进行修正,[35]修正后报表显示(表1),除肇兴侗寨NFI(0.873)略低于0.9之外,测量模型M2拟合指数均达到理想状态,总体拟合良好。(2)内在适配度检验。模型的标准化因子载荷、平均变异量提取值(AVE)及组合信度均符合检验标准,[36]观测变量能够有效地反映所在变量的潜在特质,适合进行下一步的结构方程模型检验。综上,选择模型M2为最终结构测量模型。

表1 测量模型M1与M2拟合指数比较

(四)实证结果

采用最大似然法(Maximum Likelihood, ML)对结构模型中的路径系数进行参数估计。根据报表中的路径系数及其p值分别对肇兴侗寨和西江苗寨结构模型M2的研究假设关系进行验证可知(表2,图2):假设H1a旅游利益感知对地方依赖在肇兴侗寨呈正向影响,在西江苗寨呈正向显著影响;假设H1b旅游成本感知对地方依赖在肇兴侗寨和西江苗寨均无显著影响;假设H1c旅游利益感知对地方认同在肇兴侗寨和西江苗寨均呈负向影响;假设H1d旅游成本感知对地方认同在肇兴侗寨无显著影响,在西江苗寨呈正向显著影响;假设H2a地方依赖对地方认同在肇兴侗寨和西江苗寨均呈正向显著影响;假设H2b地方依赖对文化保护行为倾向在肇兴侗寨无显著影响,在西江苗寨呈正向影响;假设H2c地方认同对文化保护行为倾向在肇兴侗寨和西江苗寨均无显著影响。

表2 假设验证结果

注:*:p<0.05; **:p<0.01; ***: p<0.001; NS:不显著。

图2 民族旅游村寨居民地方依恋影响关系路径系数图

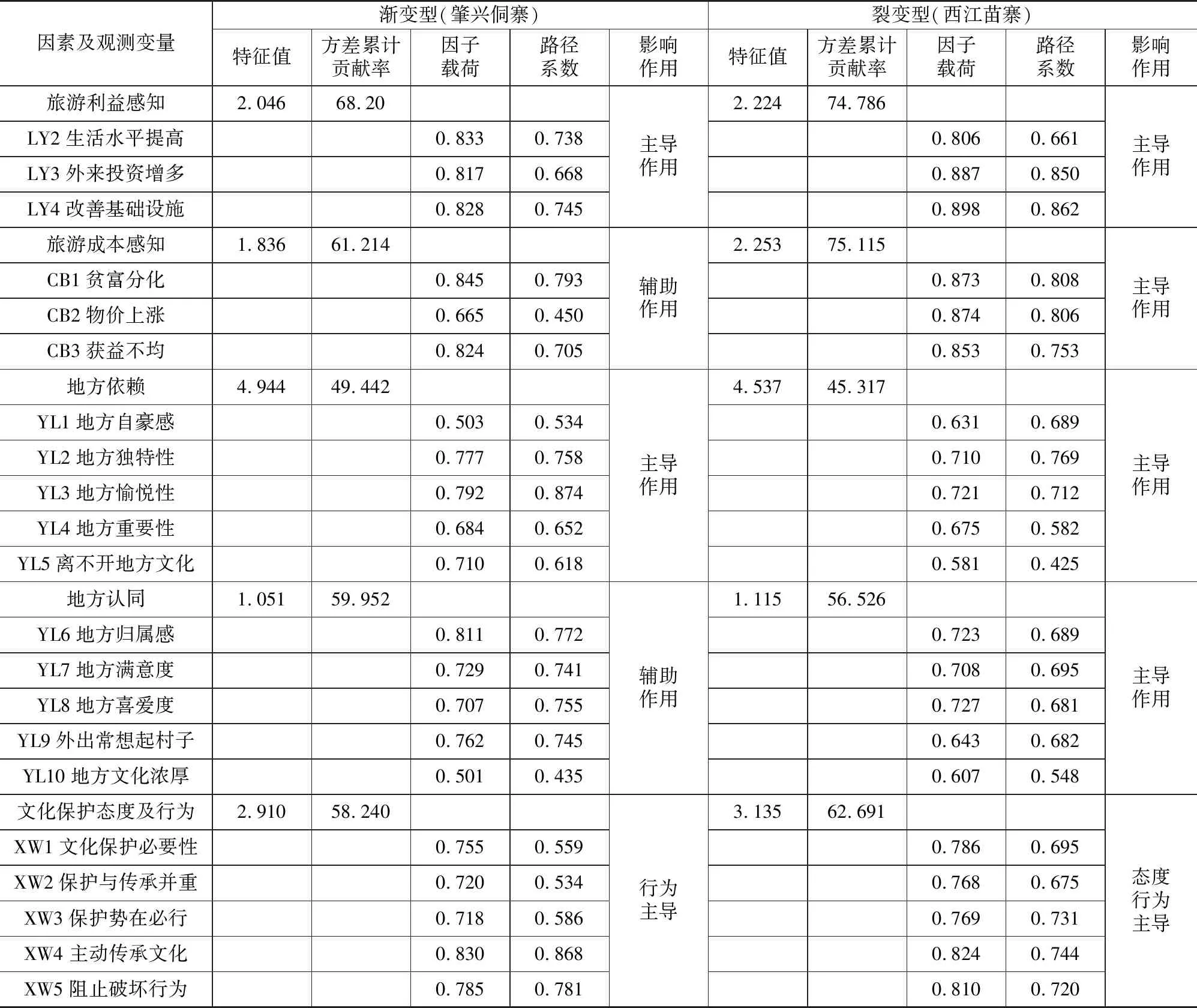

表3 影响因子载荷及路径系数

注:Kaiser最大方差旋转后共获取特征根大于1,对应观测变量(载荷值)大于0.5的因子

(五)作用机理分析

以各变量的主导因子(维度)及其作用路径系数为依据(表2,3和图2),综合分析渐变型(肇兴侗寨)和裂变型(西江苗寨)居民地方依恋的作用机理(图3)。

1.主导因子。(1)渐变型村寨:居民旅游利益感知(LY2,0.738;LY 3,0.668;LY4,0.745)强于旅游成本感知(CB3,0.845;CB2,0.450;CB3,0.793);地方依恋的地方依赖维度(除YL1为0.534,其余因子在0.618~0.874之间)强于地方认同维度(除YL10为0.435,其余因子在0.741~0.772之间);文化保护行为因子(XW4、XW5分别为0.868和0.781)强于文化保护态度(XW1~XW3均低于0.6)。(2)裂变型村寨:居民旅游成本感知(0.753~0.808)和旅游利益感知(0.661~0.862)影响力较为接近;地方依恋的地方认同维度(0.581~0.721)略强于地方依赖维度(0.607~0.727);文化保护态度和行为较为接近(0.675~0.744)。

2.作用路径。基于上述主导因子分析,结合研究假设,可进一步发现各变量在不同旅游驱动力村寨的作用路径:(1)渐变型村寨:居民地方依赖受旅游利益感知的影响较大(假设H1a路径系数为0.282**,假设H1b路径系数为-0.133*),且旅游利益感知通过地方依赖影响地方认同,旅游成本感知尚未形成影响关系(假设H1b和H1c路径系数分别为-0.061NS、-0.133NS);由于居民的“反思性监控(2)吉登斯认为,现代性背景下的社会实践总是不断受关于这些实践本身新的认识和改造,主体思想和行动总是处在连续不断的彼此相互反映的过程中,在结构上不断改变自身特征。本文的社会实践就是文化保护态度和行为。”程度还未形成,尚未形成对文化保护态度和行为的结果效应(假设H2b和H2c的路径系数分别为-0.280NS)。(2)裂变型村寨。除旅游利益感知分别对地方依赖和地方认同有影响作用外(假设H1a和H1c路径系数为0.625***,-0.255*),旅游成本感知对地方认同具有正向影响作用(假设H1d路径系数为0.234***),且旅游利益感知整体影响作用强于旅游成本感知;而且,由于居民“反思性监控”程度和效应的弹性力度较强,旅游利益感知通过地方依赖来影响文化保护态度及行为(假设H2b的路径系数为0.357*,假设H2c的路径系数为0.221NS),裂变型村寨呈“旅游利益感知→地方依赖→文化保护态度及行为”的全局影响路径。

四、结论及展望

研究基于乡村振兴背景和地方依恋理论,以贵州肇兴侗寨和西江苗寨两个不同旅游驱动力的村寨作为案例地,通过构建民族旅游村寨居民地方依恋结构模型,据此探讨其作用机理。研究结果表明:

1.不同旅游驱动力的民族村寨居民地方依恋的主导因子存在差异。渐变型村寨以旅游利益感知为前因主导变量,以地方依赖为中介主导变量,以文化保护行为为结果主导变量;裂变型村寨以旅游利益感知和成本感知共同作为前因主导变量,以地方依赖和地方认同共同作为中介主导变量,以文化保护态度和行为作为结果主导变量。

2.不同旅游驱动力的民族村寨居民地方依恋影响关系路径不同。渐变型村寨呈现以旅游利益感知为主导的前因影响关系,无显著影响的结果效应关系及全局影响关系;裂变型村寨呈现以旅游利益感知为主、旅游成本感知为辅的前因影响关系,以地方依赖为主导的结果效应关系,总体遵循“旅游利益感知→地方依赖→文化保护态度及行为”的全局过程路径。

具体来看:(1)旅游利益感知对地方依赖在肇兴侗寨呈正向影响,在西江苗寨呈正向显著影响;(2)旅游成本感知对地方依赖在肇兴侗寨和西江苗寨均无显著影响;(3)旅游利益感知对地方认同在肇兴侗寨和西江苗寨均呈负向影响;(4)旅游成本感知对地方认同在肇兴侗寨无显著影响,在西江苗寨呈正向显著影响。(5)在地方依恋的结果效应关系中,地方依赖对地方认同在肇兴侗寨和西江苗寨均呈正向显著影响;(6)地方依赖对文化保护行为倾向在肇兴侗寨无显著影响,在西江苗寨呈正向影响;(7)地方认同对文化保护行为倾向在肇兴侗寨和西江苗寨均无显著影响。

图3 民族旅游村寨居民地方依恋影响关系过程机理图

3.结合地方依恋影响关系的主导因子及路径。研究认为,在以乡村旅游引领的乡村振兴实施过程中:首先,由于利益感知作为影响居民地方依恋的主导因子的特征,应以消减贫富差异为目标,建立居民多层次参与社区的机制,通过提升居民经济获得感增强居民地方依恋。其次,重视地方性要素在乡村旅游发展中的延续与创新,强化居民地方文化认同,即基于地方文化完整性、真实性和延续性原则,构建以乡村旅游为载体的地方民族文化保护、传承及活化机制,激发居民主动保护与传承文化的主动性。[37]最后,合理调控村寨旅游商业化,促进民族文化与乡村振兴的融合。

4.不足及展望。由于地方依恋强调主体与地方之间情感连结的心理过程,对地方特征关注较少,尤其是民族村寨居民对地方具体依恋对象关注不够。因此,后续的研究既可聚焦地方主体对地方特征依恋形成的内在逻辑及其两者之间的互动影响过程,也可结合参与式调查、历时性分析或GIS分析使地方依恋的时空特征进行呈现。由于以乡村旅游为引导的乡村振兴路径及模式存在差异,后续研究中,应选取不同旅游驱动力的案例地的对比验证,以促进乡村振兴路径和模式的优化和推广。