推拿结合针刺治疗小儿包块型肌性斜颈30例

2020-06-17盘启敏张海英雷龙鸣

盘启敏,张海英,雷龙鸣

(1.广西中医药大学,广西 南宁 530001;2.广西中医药大学第一附属医院 推拿科,广西 南宁 530023)

小儿肌性斜颈是以一侧胸锁乳突肌因纤维化挛缩(短缩)而致的以患儿头偏向患侧、下颏转向健侧为特征的病症,多数患儿患侧胸锁乳突肌可触及硬结或者包块,中医称之为“筋缩”[1]。小儿肌性斜颈多为先天性,发病率约0.3 %~1.9 %[2],新生儿期较多,是小儿常见病、多发病,宜早发现、早治疗,若早期未得到及时有效诊治,随着年龄增长,患儿头面及脊柱畸形会越来越严重,影响预后,给患儿及其家属心理、工作和生活带来严重影响[3]。美国儿科物理治疗协会发表了小儿肌性斜颈的物理治疗临床实践指南,指南将手法牵伸认定是最值得推荐的治疗方法[4]。目前,国内临床上常用推拿、针刺、中药外敷、小针刀等来治疗[5]。笔者采用推拿结合针刺治疗,疗效满意,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

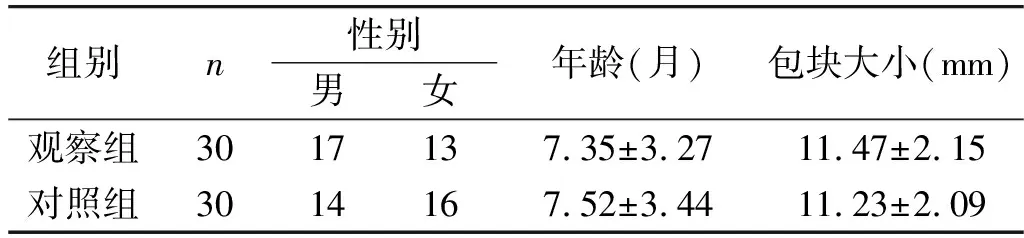

病例来源于2016年10月~2019年3月广西中医药大学第一附属医院推拿科及儿科门诊患儿,共60例,按就诊顺序随机分为观察组和对照组,各30例。两组性别、年龄及包块大小比较无显著性差异(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 两组性别、年龄、包块大小比较

1.2 诊断标准

参照《小儿推拿学》[1]和《上海市中医病症诊疗常规》[6]制定。①刚出生时或出生数月内发现头颈部倾斜,表现为头偏向患侧,下颏转向健侧。②单侧发病,患儿胸锁乳突肌处可触及质地较硬、梭形或椭圆形包块。③后期患儿的面部及脊柱可出现适应性结构性改变,患侧面部因肌肉及斜方肌萎缩致眼睛变小,面部瘦小而左右不对称,胸段脊柱发生代偿性侧弯。④彩色超声波检查显示患侧胸锁乳突肌增粗、增厚,或可触及肿块。

1.3 纳入标准

①符合上述诊断标准且胸锁乳突肌上有包块者;②年龄2个~12个月;③家属知情并同意。

1.4 排除及脱落标准

①不符合上述纳入标准者;②骨性斜颈,及眼肌异常而引起的姿势代偿性斜颈;③不能配合、依从性差、自动退出及失访者;④出现不良反应者。

2 治疗方法

2.1 对照组

参照《小儿推拿学》[1]中的方法。①捻揉胸锁乳突肌:患儿头偏向患侧,以食指第二指节桡侧与拇指指腹相对捏住胸锁乳突肌,自上而下捻揉20余遍,至皮肤微微发红;②弹拨胸锁乳突肌:一手固定肩部,一手捏住胸锁乳突肌向前、向后推拨3~5遍;③颈项旋转:一手托下颏,一手托后枕部,双手协调使患儿头偏向健侧,并使下颏旋向患侧,至极限位停留数秒后回原位,反复20次;④拔伸颈项:一手置下颌,一手扶其后枕部,两手用力向上拔伸,反复10次。每日1次,每周5次,连续8周。

2.2 观察组

在对照组治疗基础上结合针刺疗法。针刺治疗在推拿后进行,针刺以理气活血、疏通经络为治法,以轻柔的浅刺法为主。具体如下:患儿平躺,消毒患侧皮肤,医生一手扶住患儿头部,另一手持0.25 mm×40 mm无菌针灸针,先从胸锁乳突肌起点、止点、硬结节或包块部位针刺3次~5次出针[7];继取患侧完骨、天窗、扶突、外关、合谷,行浅刺法,不留针[8]。推拿每日1次,每周5次,针刺隔天1次,1周3次,连续8周。

3 疗效分析

3.1 观察指标

治疗前后对患侧胸锁乳突肌行彩超检查,观察并比较包块厚度。

3.2 疗效标准

参照《中医病证诊断疗效标准》中的疗效标准[9]进行疗效判定。治愈:彩超提示两侧胸锁乳突肌厚度对称,患侧颈部包块消失,头颈部无歪斜,并可向两侧自由旋转,畸形消失;好转:彩超提示胸锁乳突肌厚度仍有不对称,但患侧颈部包块变小或者变软,头颈部可向两侧自由旋转,并能基本保持中立位,但习惯处于轻度斜颈位(<10°),或斜颈较治疗前明显改善(≥15°);未愈:彩超提示胸锁乳突肌厚度未见明显变化,患儿头颈不能保持中立位,患侧颈部包块无明显改变,或近期疗效尚可,但远期又恢复斜颈畸形。总有效率=(治愈+好转)/总例数×100 %。

3.3 统计学方法

3.4 疗效结果

3.4.1 临床疗效

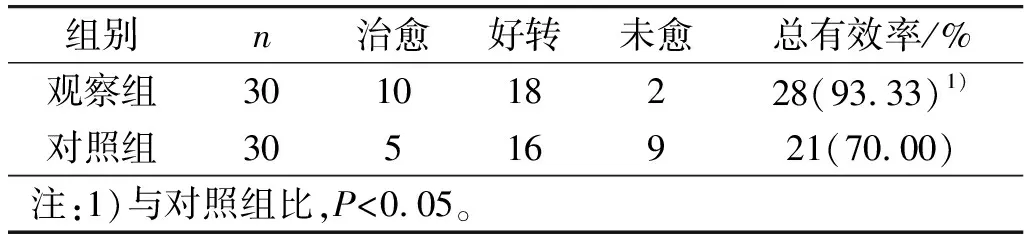

观察组治疗后有效率为93.33 %(28/30),显著高于对照组的70.00 %(21/30),且有显著性差异(P<0.05)。见表2。

表2 两组临床疗效比较 例

3.4.2 两组治疗前后包块厚度

两组治疗后与治疗前比较,包块厚度均有所减少(P<0.05);治疗后,观察组包块厚度较对照组减少显著(P<0.05)。见表3。

表3 治疗前后彩色超声波包块厚度比较

4 典型病例

冯×,男,5个月,2018年10月18日来诊。主诉:发现头颈部偏向左侧10 d。现病史:家长述患儿10 d前无明显诱因下出现头颈部偏向左侧,左侧颈部伴有包块,当时未予特殊处理,现为系统治疗,遂来我院门诊就诊。入院症见:头颈部偏向左侧,左侧颈部伴有包块,无红肿,无破溃流脓。诊断:小儿包块型肌性斜颈,治则:舒筋活络,软坚散结。治疗方法:予小儿推拿结合针灸治疗,推拿每日1次,每周5次,针刺隔天1次,1周3次,连续8周。患儿治疗8周后头颈部左偏现象基本纠正,左侧颈部包块基本消失。随访2个月未复发。

5 讨 论

小儿先天性斜颈属中医学“痹证”范畴,缘于先天不足或产伤致颈部经筋受损,气血凝滞,瘀结不通,经脉失养,使经筋肌肉挛缩而成本病。现代医学认为,与宫内压迫、产伤与遗传有关。①“宫内压迫学说”认为,胎儿胎位不正,局部异常高压,或动脉痉挛、狭窄,或静脉堵塞,血液回流不畅等,致局部缺血或淤血,影响肌肉发育,或坏死并纤维化。②“产伤学说”,根据本病难产特别是臀位产患儿大约占3/4,推测其可能原因为外伤致局部炎症或损伤后肌肉退行性变致瘢痕化[1]。③本病约1/5患儿有明确的家族史,且此类少儿常合并先天性髋臼发育不良等其他部位畸形[10],据此推测可能与遗传因素有关。

西医治疗多以手术为主,但术后容易出现感染、血肿、瘢痕等并发症,且不容易被患者及其家属接受。推拿作为一种自然疗法具有其他疗法不可代替的治疗作用[11~12],它是以中医经络理论为基础的常用治疗方法,通过施以捻揉、弹拨、颈部旋转、抻、拔伸等手法,具有疏通经络、调气和血和软坚散结的作用,有利于缓解肌肉挛缩,促进肿块消散,从而纠正头颈部畸形[13~14]。针刺疗法也是中医特色疗法,针刺局部包块及其附近相关穴位,可以疏通局部气血经络,使挛缩的胸锁乳突肌得到缓解[15]。年龄在2个月以上的患儿即可进行针刺,以针刺颈部包块和局部腧穴为主,针刺方法多以快速针刺为主,不留针,有舒筋通络、软坚消肿的作用[16]。从本临床观察结果可以看出,尽管推拿是治疗小儿肌性斜颈的理想方法,但对于包块型肌性斜颈,推拿配合针刺则可以显著提高临床疗效。