渐变式速度布局在中国当代音乐创作中的应用

——以曹光平《第九交响曲》和朱践耳《玉》为例

2020-06-13

我国的传统音乐文化源远流长、异彩纷呈,具有独特的艺术魅力。但由于受特殊的社会历史条件以及发展传承方式的局限,我国大多数的传统音乐都没能以较为完整的形式保存下来,当然也更谈不上像西方的“和声学”“对位学”“曲式学”或“配器法”等之类的系统理论,这不仅是中国传统音乐理论研究所要面对的一个无法回避的问题,而且对于那些希望能在创作中吸收和借鉴中国音乐传统的当代作曲家们来说,这也是相当令人沮丧的现实。但这些困难并没有阻止中国当代的作曲家们向我国传统音乐寻求灵感和基石的探求,他们有的深入民间去挖掘尽可能原始的音乐素材,有的则从文字记载的历史或文学作品中捕捉一些遥远的信息,尽管它们可能已因经过文学化的处理而不那么真实可靠。

由于具有可操作性的系统理论的缺失,中国当代的作曲家在创作中对传统音乐的借鉴上往往都存在着一定的主观性与盲目性,大都是知道什么用什么、了解多少用多少。虽然这样的结果有时难免会带有一定的局限性,但从另一个层面来看也不可避免地体现出多样性特征来,如传统音乐中一些独特的音调元素、调式色彩、地域性的风格特征、特殊的音乐发展手法等,都可以成为他们借鉴的对象。当然,传统音乐在整体结构布局上的特征也经常为中国当代作曲家们所吸收借鉴,从而在其作品的整体结构层面体现出与传统音乐之间的联系。

关于中国传统音乐的结构,李吉提先生在《中国音乐结构分析概论》一书中提出了“显结构”与“隐结构”的概念。其所谓的“显结构”是指比较固定、规范而且相对鲜明的结构类型,“隐结构”则是将音乐的整体结构框架“隐”去或使之变得比较松散和模糊,而在此基础上突出音乐的旋律旋法美和其他一些细节特征。笔者认为,中国传统音乐中的“隐结构”型远比“显结构”型要典型得多、重要得多,这也是由我国重感性、重直觉的传统审美和思维方式所决定的。因此,中国当代作曲家对传统音乐结构因素的继承和借鉴也主要体现在“隐结构”类型上。这种“隐结构”类型大多体现在相对微观的层面,如“特色音腔”或“特性音调”的贯穿、迭奏式的发展、“合头”或“合尾”手法的运用等,它们在中国当代作曲家的创作中时常能够见到,但大都并不是为了强调其“结构”的意义,而是在很大程度上与特殊的风格特征或音乐发展手法联系起来。不过,虽然中国传统音乐的整体结构布局主要也是在曲式结构的普遍原则支配之下,但在长期的发展过程中也形成过某些自身独特的、具有一定程式化特征的结构组合逻辑,并在中国当代的音乐创作中得到了较多的应用,其中最典型的便是“散—慢—中—快—散”的渐变式速度布局。

从理论上来说,“散—慢—中—快—散”的渐变式速度布局中所蕴含的逻辑与世间万事万物发生、发展的自然规律以及人类情感变化的自然取向是相吻合的,因此可以说它并不只是中国传统音乐所独有的结构逻辑,在世界上其他国家的音乐作品中也会有不同程度的体现。而它之所以在中国传统音乐中成为一种具有广泛代表性的、并在一定程度上由“隐结构”意义上升为“显结构”意义的整体结构组合方式,与在中国古代音乐史上曾经辉煌一时并对后世音乐及其他相关姊妹艺术产生过重要影响的艺术形式——“唐大曲”有着直接的关系。

在中国古代封建社会的历史上,唐朝不仅在政治经济上达到了巅峰,而且也创造了堪称中国文化史之里程碑的光辉灿烂的音乐文化,“唐大曲”便是其中最重要的一种形式。“唐大曲”是一种在商周乐舞、战国楚声、汉魏相和大曲与清商大曲以及隋大曲的基础上逐步发展而成的大型乐舞。作为一种规模宏大的综合艺术形式,其音乐篇幅十分庞大,但整体上都为三部性结构,三大部分依次为“散序”“中序”和“破”。“散序”为起引部分,节奏较自由;“中序”为主体部分,因节奏上入拍,故又谓之“拍序”,速度较慢;“破”是一个渐快的段落,因此又称“促拍”,利用渐快的速度将气氛逐渐推向高潮并结束。“破”之后有时还可能有尾声,谓之“散”,速度自由,也为散板。因此从速度的角度来看,这几个部分前后相连便构成了“散—慢—中—快—散”的渐变式布局。尽管“唐大曲”在后来的发展演变中在其他方面如结构规模、音乐风格等都发生过不同程度的变化,但“散—慢—中—快—散”这一渐变式的速度布局却一直都在延续,因而也在某种程度上成为了“唐大曲”的标志性特征。由于今人已无法窥得“大曲”的真实面貌,而且关于“大曲”的研究也大多停留在文字和理论阶段,因此中国当代作曲家对“大曲”的借鉴与吸收也主要集中在“散—慢—中—快—散”这一速度布局上,不过就在这同样的速度布局下,也有一些作品试图通过不同的手段保持与“大曲”更加紧密的联系,如直接以“大曲”的音乐意象来立意构思,借用“大曲”中关于部分的称谓等。

最后需要说明的是,“散—慢—中—快—散”毕竟只是一种速度变化的规律,而作为一首完整意义上的现代音乐作品,往往还离不开其他结构逻辑,如曲式结构的普遍原则的作用,在研究中对于这一特点也应予以观照。本文以如下两部作品为例来阐释和印证上述观点。

一、曹光平《第九交响曲》第二乐章《中国大曲》

《第九交响曲》作于1999年,由两个乐章组成:第一乐章“大赠板”,第二乐章“中国大曲”。两个乐章“一柔一刚”“一静一动”,体现出两种截然对比的精神与气质。第二乐章以“中国大曲”命名,其曲式结构基本依据中国传统大曲的结构原则加以设计和组合的。整个乐章分为十个部分,依次为“散”“艳”“弦”“遍”“攧”“幻”“破”“破”“催”“乱”“契”。除了第六部分“幻”之外,其余部分的标记名称均来自于中国历代各类大曲中对段落的称呼。十个部分在整体结构中的功能布局依次如下:

第二部分“艳”:在汉魏相和大曲中,“艳”是指华丽的引子;而在唐大曲中,“散序”之后有一段“靸”的段落,起到引子到慢板之间过渡的作用。本乐章中的“艳”兼顾了以上两种功能,既可以视为第二引子,又具有引子向慢板过渡的功能。该部分的乐思主要以散板陈述,中间有一段由等节拍交替形成的、带幻想性的色彩性段落,然后便是散板(散)向抒情的行板(慢)过渡的部分。

第三部分“弦”:在六朝清商大曲中,其主体部分由多段歌唱与器乐伴奏构成,称为“歌弦”。本乐章中的“弦”是一个抒情的行板部分,相当于“散—慢—中—快—散”中“慢”的部分,音乐以弦乐为主,木管与铜管演奏对位性呼应的旋律线条。

第四部分“遍”:在唐大曲中,“遍”主要用作主体部分段落的称谓,但也有一些具体的结构段落也用此名,如“舞遍”“衮遍”等,都是快速的极富生气的部分,节奏和速度变化较为频繁、复杂。本乐章中的“遍”也处理为一个类似的段落,音乐富有动力,节拍频繁交替变换:。该段落虽然速度稍快,但在结构功能上仍然只相当于“散—慢—中—快—散”中“中”的部分。由于前三个部分一直都在散节奏或慢节奏的氛围中持续,此时出现这样一个快速而富有生气的部分,可以有效地将前面部分逐渐累积的沉闷与单调化于无形。

第五部分“攧”:在唐宋大曲中,“攧”和“正攧”是由慢速、中速的“中序”“拍序”“歌头”向快速部分过渡的段落。该部分音乐便具有类似的功能,采用了散板来陈述。

第六部分“幻”:顾名思义,该部分音乐表现了一种“思幻”“期盼”的心境。在历代大曲中,从没有用“幻”字标记的段落,此处是作曲家站在今人立场所作的发挥,以表示其对源远流长的中国传统文化以及民族精神的怀想与尊崇,在结构功能上则具有插入和转折的意义。该部分音乐抒情柔和,音色上以弦乐和部分色彩乐器为主,辅以少量的木管音色。速度为柔板,节拍较为宽广、悠长。

第七部分“破”:在唐大曲中,“破”是其基本结构“散序—歌—破”中的一个组成部分,一般由若干遍组成,以舞为主,有时有歌,节奏与速度变化极为复杂。其中的第一遍名为“入破”,是由慢转快的部分。此处的“破”部分继承了这一传统,是一个具有连接过渡意义的中间性段落,仍用散板节拍,音乐富有动力,音色上仅用了铜管、木管乐器以及木琴。

第八部分“催”:唐大曲中的“入破”之后有“虚催”“实催”等段落,音乐由散入板,速度不断加快,逐步走向高潮。该部分便是如此,开始采用了极慢的速度(Lento),然后逐渐加快,一直到近乎急板的速度(Vivo),一步一步将音乐推向高潮。该部分和之前的“破”部分一起充当着“散—慢—中—快—散”中“快”的部分,不过并非单纯一味的快速度,而是强调逐步加快的过程,这不仅使音乐更加丰富,而且也应该更符合“渐变”的整体思维。该部分仍然使用了节拍交替的手法,但又与前几个部分有所不同,用了阶段性变换的手法,每个阶段使用不同的节拍及节拍组合。依据节拍层次的不同可将整个部分划分为五个阶段:(一)两种节拍的交替,宽广、悠长;(二)节拍,但由于速度不快,因此接近的感觉;(三)三种节拍的交替;(四)采用相同的单位拍(4),但拍数递增:,而且每个分层次的整体拍数也体现出递增的关系,如从递增为,再递增为;(五)节拍,特别强烈的快速。

从图2可以看出,生理盐水组、高剂量组、中剂量组和低剂量组大鼠的体长均在持续增长。通过单因素方差分析或Kruskal-Wallis检验,可以得出,与生理盐水组比较,高、中、低剂量组无论是雄性大鼠还是雌性大鼠的体长增长率均无显著性差异(P>0.05),可以认为润光养生美容酒对大鼠的体长没有明显的影响。

第九部分“乱”:“乱”是商周乐舞、战国楚声、相和大曲、清商大曲等后部的结束部分。从字面来理解,“乱”除了与音色多变、节奏繁杂等特征相联系之外,似乎也隐含着掀起乐曲“高潮”之意。因此,该部分也被作曲家处理为一个明显的高潮,而且没有使用弦乐器,只用木管、铜管和打击乐器来形成“吹打的高潮”。该部分用了散板节拍,从大曲的基本结构逻辑来看,相当于“散—慢—中—快—散”中最后“散”的部分。

第十部分“契”:清商大曲的基本结构分为“弦—歌弦—弦”三部分,结尾的“弦”部与开始的“弦”部相似,为几段器乐演奏,称为几部“弦”,但结尾的“弦”部有时也用“契”来代替,如《明君》结尾就用“契”。据此推断,“契”应该就是带有综合性的结尾。在本乐章中,作曲家也将该部分处理为带总结性的尾声,速度用行板(Andante),音乐从“久违”的弦乐开始,迅速走向全奏。在节拍上也使用了交替节拍,而且各节拍或节拍组合除了局部有拍数递增递减的迹象外几乎没有重复或再现,真正是一种“变化无常”的感觉:。该部分在特强的“音潮”中辉煌地结束,为本乐章亦即整首交响曲划上了圆满的句号。

作为一种在漫长的中国传统音乐文化中积淀下来的结构思维与模式,“散—慢—中—快—散”这一宏观结构原则在具体应用时的表现形式也是灵活多变的,作曲家在本乐章中便有所创造,如某些阶段过程中间的转折和复杂化,插入“幻”的部分以“契”结尾等。

各个时期的大曲在节奏上都以变化多端为重要特征,因此,本乐章在体现“散—慢—中—快—散”结构原则的基础上对节奏节拍也做了极为细致的布局,并使之成为乐思和整体结构发展中的一个重要因素。而且,作曲家在具体实践环节中还吸取了中国民间传统音乐所特有的节奏与节拍组织方式,如“蛇脱壳”“螺蛳结顶”“鱼合八”等,从而使作品在内质上与中国传统音乐有了更为直接的联系。

二、朱践耳的琵琶与弦乐四重奏《玉》

琵琶与弦乐四重奏《玉》完成于1999年1月,系作曲家在1995年创作的同名琵琶独奏曲的基础上添加弦乐四重奏声部而成,1999年5月3日由琵琶演奏家杨惟和Ceruti弦乐四重奏组首演于美国纽约MerkinHall。

玉是一种珍稀的矿物质,性冰凉,耐高温,极坚硬。古往今来,人们赋予它许多美德,如认为它有“仁、义、智、勇、洁”五德,并经常把它与刚强不屈、洁白无瑕等美好品质联系在一起,从而形成了一种独特的“玉”文化。该作品以“玉”为题,其寓意是不言自明的。

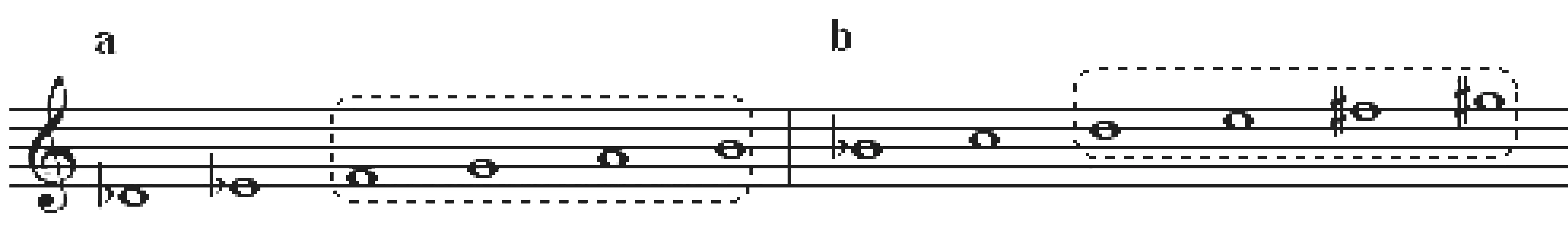

全曲的音调基础是一个由“F、G、A、B”四个音构成的四音列。该音列从集合的角度来看为4—21,向量为“030201”,只包含大二度、大三度和增四度,没有小音程与纯音程,音响上感觉较为刚直而且富有棱角,与玉“刚”“冷”的品格十分吻合。该音列以如下两种方式构成全曲的主要音高材料:

例1 与另两个派生音列一起构成十二音

如例中所示,四音列b为原型四音列a的移位,而四音列c从外形上看为a的倒影,但音程结构发生了改变,变成向量为“122010”的四音集合4—10,最显著的特征是没有了音列a、b中最有特点的增四度和大三度,代之以小三度和纯四度等音程,具有小调式的色彩,音响上变得柔和,更像是表现玉“美”的侧面,在作品中作为对比的材料出现。

例2 以该音列为基础扩大为两个具有全音阶特征的增调式

这两个六音增调式是核心四音列结构与性格特征的延展,在音乐展开的部分起着丰富材料、增强表现的作用。

该作品在结构上虽然也部分地体现出呈示、对比展开、再现的三部性特征,但在音乐实际开展的过程中,主要还是依据“散—慢—中—快—散”这一渐变式速度布局来逐步呈现的。

从整体感觉来看,第1—33小节主要都属于“散—慢—中—快—散”中的“散”部分,但其中又可以分为两个不同的阶段:第1—8小节为第一阶段,弦乐声部以持续的震音、滑音、颤音、分解音型或长时值音符为背景,琵琶先后呈示四音列a和b,并利用琵琶的特殊技巧进行了自由展开,不仅使核心四音列的音响得到了极大强化,形成一个强烈的音场,而且较为鲜明地展示了“玉”所代表的品格。第9—33小节为第二阶段,先是以“入拍”的形态呈示四音列c,稍加展开后马上又出现自由的“散板”,之后“入拍”跟“散板”又多次反复交替出现,音高上则是三个四音列的展开。虽然这一阶段多次出现有节拍的“入拍”部分,但其中的音乐形态却依然具有“散板”的性质,因此并不影响该部分作为“散—慢—中—快—散”中开始“散”部分的功能。不过结束前的三小节中的节拍节奏都变得相对明确,预示着真正“上板”部分的到来。

第34—97小节总体上相当于“散—慢—中—快—散”中的“慢”部分,但其中也经过了曲折的发展,如第34—49小节开始为苍劲有力的(Grave),速度为=40,但第50小节速度变为=50,第58小节开始渐快,第60小节尾部则要求渐慢,并在第62小节处又进入“散板”,而第94—97小节则更是完全自由(adlib.)。从音乐材料的角度来看,该部分已经进入展开的范畴,如开始处便是四音列c的展开。第78—82小节则是两个增调式展开的片断。

第98—148小节相当于“散—慢—中—快—散”中的“中”部分。经过两小节的引入之后,琵琶开始了一段无穷动式的律动,而且在这段音乐中一直持续。琵琶中有旋律线条与持续音两个声部,而其中的旋律线条显然是核心四音列的展开,其展开的方式颇为别致,以类似于数学魔方式的轮转而成,即“a—#c—b—#d、#c—b—#d—a、b—#d—a—#c、#d—a—#c—b”等。虽然音高相同,但节奏却时刻处于变动之中,辅之以弦乐声部“务必和琵琶的旋律在节奏上或前或后地自由错开”的泛音,不仅完全没有单调之感,反而使人觉得轻松灵动、生趣盎然。该部分的音乐形态较为统一,一直都以上例中的方式贯穿,不过在拍子和速度上还是做了小的调整。

第149—198小节相当于“散—慢—中—快—散”中“快”的部分,其中也可细分为四个阶段:第149—178小节为第一阶段,虽然速度并未加快(之前为=200,此处为=100),但拍子却变为生气勃勃的小快板(Allegrettoanimato),琵琶与弦乐呈呼应对答式的发展,音高仍然为核心四音列的展开。第179—184小节为第二阶段,速度加快为=168,单位拍变为十六分音符(之前先后以四分音符和八分音符为单位拍),琵琶声部在较强的力度中持续演奏包含增四度音程的和弦,弦乐声部在节拍重音点上加以强调,横向上以两个增调式为基础构成的音阶式上行,纵向上则形成包含增四度音程的四音和弦。第185—196小节为第三阶段,速度进一步加快为=138—144,琵琶以连续的十六分音符演奏先下行后上行的大波浪线条,音高先后为核心四音列c与a的展开;全体弦乐声部先上行后下行滑动的震音在进行方向上与琵琶相反,使得该段音乐在音势上始终保持较强的程度。结束处力度渐强,琵琶声部持续反复,为之后高潮点的出现做了铺垫。第197—198为第四阶段,音乐进入强烈的高潮,拍子变为“散板”,速度变为极快(Presto),琵琶继续在同一个音高层面以魔方式的轮转演奏四音列a的材料,弦乐声部先上行后下行的波浪式泛音流由低到高逐渐加入。随着琵琶声部不断的轮转式重复,辅之以弦乐声部清亮的泛音流,高潮点上所积累的紧张度逐渐消解,第198小节开始力度逐渐减弱,弦乐声部的泛音流由低到高逐渐消失,只留下琵琶在极弱的力度中持续地反复四音列下行的音型。

作为一种最基本的音乐表现手段,速度要素在音乐作品中比较容易被感知和理解。通常而言,在西方的主流音乐传统中,速度的作用和意义主要体现在塑造音乐形象、烘托音乐氛围等方面。而在一些非西方音乐中,除了上述作用和意义之外,速度及速度的变化还常常被赋予一定的结构意义,这在我国的传统音乐中表现得十分明显。进入新时期以来,现当代中国作曲家们积极从我国的传统音乐中吸取灵感、借鉴素材,而以“散—慢—中—快—散”为主要模式的渐变式速度布局是作曲家在处理音乐作品整体结构时使用最为广泛、最为有效的思维和手法。从具体使用的情况来看,一些作曲家在创作时直接与“唐大曲”相关联,不仅从音乐意象上表达对这一高度发达的综合艺术形式的尊崇,而且在创作过程中也继承了唐大曲的结构样式,一些作品甚至从整体的大标题到各部分的小标题都沿用了唐大曲中的名称。不过更常见的是作曲家虽然没有直接在作品中标明其与唐大曲的联系,但却将渐变式速度布局自由运用于作品形成与发展的过程中,体现出极为丰富多样的形态。