城市第三空间海绵化技术应用研究

2020-06-12鲁群程伟高洁

鲁 群 程 伟 高 洁

(文华学院城市建设工程学部 湖北·武汉 430074)

0 前言

我国的水资源总量较为丰富,但人均水资源占有量却只有世界平均水平的四分之一。在快速的工业化进程中,用水量增长迅速,但污水处理的能力未及时跟上;大规模的城镇化进程中,不透水地面面积增加,带来雨水径流量的扩大,但城市排水系统的建设速度却相对滞后;城市的过度开发改变了原有的水生态环境和水文学特征,城市面源污染的问题逐渐凸显。所以,充分利用城市第三空间,进行海绵化建设,在改善水生态,减轻水环境污染,节约水资源,科学地解决水安全等方面,将发挥重大的作用。

1 城镇化带来的水问题

1.1 水生态恶化

伴随着我国的城市化进程,大量湖泊、水系面积逐步减少,原有的自然水环境又被超标排放的工业污水、生活污水破坏,直接造成动植物种类和数量大量减少,生物多样性受到影响,生物链遭到破坏,种群稳定性也随之降低。此外,水体的自净能力减弱,水环境容量降低,也是水生态环境恶化,人工修复强度不够的结果。武汉市作为著名的“百湖之市”,也同样面临湖泊数量及水域面积减少、湖泊生态环境恶化的困扰。

1.2 水环境污染

随着城市点源污染控制的不断完善,大气污染、城市面源污染已成为危害我国城市水体的重要污染源之一。大气污染和城市地面污染也是雨水中污染物的主要贡献者,且硬化路面又导致了城市降雨地表径流量的增加。初期雨水裹挟着大气、地表的污染物及沉积在排水管网中的污染物,未经任何处理,短时间内排入河流、湖泊等水体,都对水体造成了严重的污染。地表径流污染物也是导致湖泊水质恶化和富营养化的重要原因。湖泊的大面积污染、自净能力弱和治理力度不够都是武汉市面临的主要的水环境问题。

武汉市“优于水也忧于水”,人们在享受着丰富水资源的同时,也被一些水环境污染问题所困扰,主要体现在:污水处理排放体系建设与管理的滞后、城市面源污染导致河流湖泊污染等方面。因此,水环境问题在未来一个实际将是机遇与挑战并存的问题。

1.3 水资源短缺

我国属于典型的水资源短缺的国家,虽然水资源总量约为2.8 万亿m3,居世界第6 位,但人均占有量却不足2200m3,只有世界人均水资源占有量的1/4,在世界上的排名在100 位以后。此外,我国的水资源还存在十分严重的地区分布不均匀性,东南多西北少,相差悬殊是我国水资源分布的趋势;时间分布也不均,夏秋多、冬春少。水资源需求量快速增加,水资源供需矛盾显得尤为突出,严重影响了我国工业化和城市化快速推进的进程。

武汉市市域内河湖水系水文条件的变化以及人类剧烈活动的干扰对河湖水系空间格局也产生了不同程度破坏,虽然武汉市水资源总量比较丰富,但依然存在水资源时空分布不均,供水工程不足等问题,并且逐渐呈现出城市空间向背江腹地拓展的同时,水源地却向长江和汉江集中的趋势;这也导致供水距离逐步增长、供水成本显著增加、供水安全及稳定性不断降低以及水资源优势逐渐下降成为不争的事实。

1.4 水安全缺乏

我国许多的大中型城市在近几年相继发生了严重的城市内涝事件,越来越频繁的“市内看海、广场泛舟”现象引起了社会各界的广泛关注。城市内涝导致主要交通干道瘫痪,使人民群众的生命财产安全受到严重的威胁,社会经济损失严重。

2 武汉市海绵城市建设

根据《财政部住房城乡建设部水利部关于开展中央财政支持海绵城市建设试点工作的通知》,2015 年1 月,三部联合启动了海绵城市建设试点城市的申报、评审工作,经过前期各项充分准备,经过激烈的全国海绵城市建设试点城市竞争性评审阶段,同年4 月,财政部住房城乡建设部水利部联合公布了全国海绵城市建设16 个试点城市的名单。武汉也成为全国首批入选海绵城市建设的试点城市之一。

2.1 武汉市海绵城市建设总体思路

为缓解城市内涝、降低水环境污染和解决水安全问题,根据习近平总书记关于建设海绵城市的相关要求,积极推进海绵城市建设工作,2016 年10 月,武汉市编制完成了《武汉市海绵城市专项规划》并获得武汉市政府的批复,这也标志着武汉市海绵城市建设的顶层框架已经确定。该规划提出了以示范区海绵城市建设为起点,积累经验,探索模式,在全市范围内推进海绵城市规划建设工作。至2020 年,在武汉市20%的建成区实施海绵城市建设,达到海绵城市建设目标要求;至2030 年,在武汉市80%的建成区进行海绵城市建设,达到海绵城市建设规划的总体目标要求。

2.2 武汉市海绵城市建设目标

以生态文明建设为核心,以理念机制创新为先导,以示范区建设为抓手,实施“五个一”工程,即建成一批海绵试点项目;探索一条适应国家新的要求、符合武汉发展需要的城市建设新路;建立一套完善的、统筹指导城市建设和管理的体制机制;搭建一个集城市规划、排水、园林、道路交通于一体的科学管理平台;形成一套科学合理的城市建设技术指标体系。在此基础上,海绵城市建设需要实现三大目标。

(1)年径流总量控制率。《海绵城市建设技术指南(试行)》将我国大陆地区大致分为五个区,武汉市位于Ⅳ区,年径流总量控制率范围为70%~85%。武汉市年径流总量控制率取值不低于70%,有条件的地区适当提高。

(2)排水防涝标准。根据住建部2016 年颁布的《室外排水设计规范》(GB50014-2006)和《武汉市中心城区排水防涝专项规划》(2012~2030),武汉市作为特大城市,中心城区需有效应对不低于50 年一遇暴雨,重点地区达到百年一遇。作为“海绵城市”建设试点城市之一,武汉市将会在区域排水防涝建设方面迎来一个巨大契机,根据武汉海绵城市建设目标的规划,至2017 年末试点期止,区域可有效应对20 年一遇暴雨。

(3)城市防洪标准。武汉市海绵城市建设的防洪标准需达到抵御1954 年型洪水(相当于30 天洪量200 年一遇的标准)。根据国务院国发〔1985〕79 号文转批的长江防御特大洪水方案中规定:遇到1954 年同样严重的洪水,要确保重点地方安全,按汉口武汉关水位29.73m(吴淞)控制,超额洪水,运用杜家台、武湖、张家渡、白潭湖、西凉湖和东西湖分蓄洪,共分蓄洪水68 亿m3。

3 海绵化技术措施

3.1 海绵化技术设施

海绵技术设施按主要功能一般可分为渗透、储存、调节、转输、截污净化等几类。通过各类技术设施的组合应用,可实现对年径流总量控制率、面源污染削减、径流峰值系数、雨水资源化利用率等多项目标的控制。各类海绵技术又包含若干不同形式的海绵技术设施,主要有绿色屋顶、透水铺装、生物滞留设施、下凹式绿地、植草沟、渗管/渠、渗井、植被缓冲带、初期雨水弃流设施、雨水湿地、蓄水池、调节池、湿塘、渗透塘、调节塘等。

3.2 海绵化技术设施的选用

首先,武汉市作为典型的丰水城市,地下水位较高且土壤粘性较高,雨水下渗比较困难;其次,武汉市面源污染较为严重,直接排放的雨水对水体污染较严重。所以,武汉市海绵城市建设主要功能定位应以削峰调蓄、降低面源污染为核心。武汉市宜采用的低影响开发设施有初期雨水弃流设施、透水铺装、绿色屋顶、立体绿化、下凹式绿地、蓄水池、雨水桶、植草沟、生物滞留设施等;以渗透功能为主的渗透塘、渗井等措施则不宜采用;在用地较为紧张的建筑与小区、道路等区域,不宜采用雨水湿地、湿塘等占地面积较大的设施。

3.3 海绵化改造设计方案

以一所学校为例:根据学校现在的现状建筑类型及分布、地理地貌,将学校下垫面划分为公共建筑、居住小区(教职工公寓、学生宿舍)、道路、广场、调蓄水体等五类。

(1)公共建筑:校方意见,为避免对建筑内的学生及教职工的学习及工作产生影响,以及后期的管理及维护,不考虑绿色屋顶的海绵设施建设,考虑将屋面雨水经弃流后导入雨水桶进行收集利用。

(2)居住小区:近些年教师公寓小区可改造条件较好,一般能进行高标准的海绵化建设,综合考虑设施组合的选择及用地竖向,布置下凹式绿地、生物滞留设施等措施,利用景观绿地及水体滞留雨水,净化回用,道路及场地等采用透水铺装,利用植草沟、下沉式绿地等对径流雨水进行收集、调蓄。老旧小区的海绵建设改造难度较大,可结合小区绿地和景观水体设计增加生物滞留设施、渗井、湿塘和雨水湿地等。因空间限制不能满足控制目标的情况下,可将径流雨水通过城市雨水管渠系统引入周边城市绿地及广场内的低影响开发设施。

(3)道路和广场:在一些道路、广场等其他硬化地面的雨水,可采用渗透铺装对表面进行硬化,让雨水下渗,削减面源污染超标准雨水。在雨水口可设置截污挂篮、旋流沉沙等设施截留污染物。经处理后的雨水一部分可下渗或排入雨水管。

(4)调蓄水体:海绵化改造范围内存在云水湖为大型调蓄水体,其西侧为大片雨水湿地,可以作为末端调蓄水体。如图1 所示。

4 海绵化建设方案成效评估

4.1 海绵化改造评估内容

海绵化改造效果需进行评估,评估的主要内容包括:年径流总量控制目标评估、面源污染控制目标评估、峰值径流控制目标评估、可渗透硬化地面占比等。

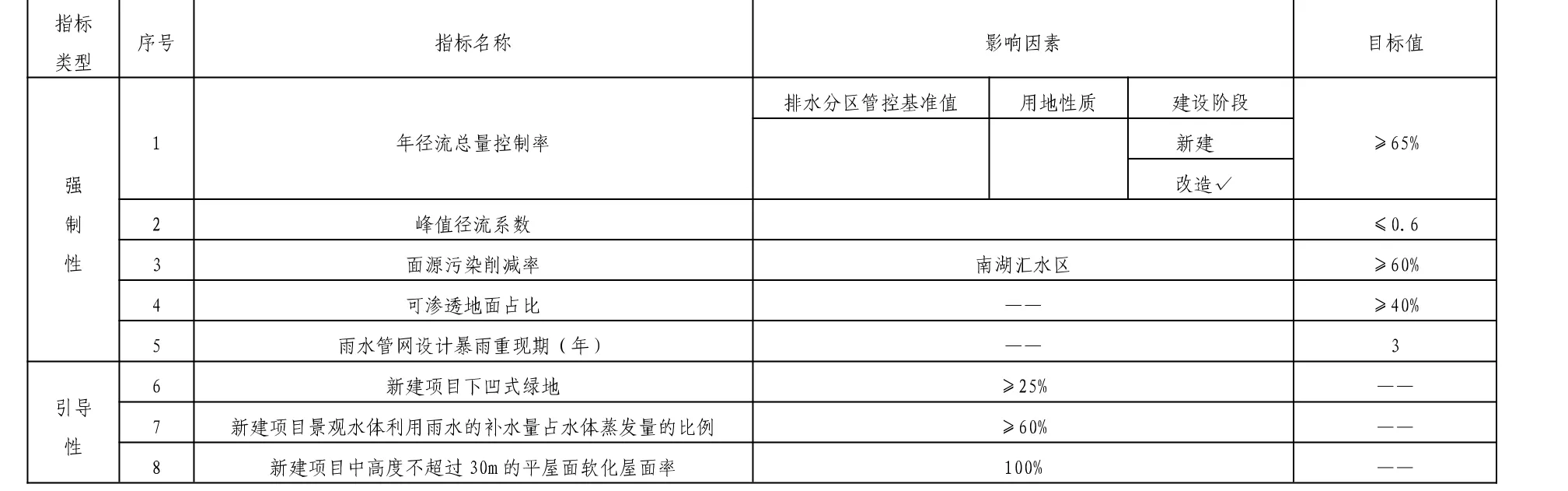

4.2 海绵化改造目标(见表2)

5 结语

海绵城市建设需推动治水思路战略性转变,把握“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的基本思路,将传统的“快收快排,集中终端控制”转变为“慢排缓释,分散源头控制”,先充分利用城市第三空间,采用场地源头一些渗透设施对地表径流进行促渗减排,尽可能将径流雨水予以调蓄净化和回收利用,最后实现安全有序排放。

图1

表2 建设项目海绵城市目标取值计算表