从李德福先生写生作品谈起

2020-06-12王进玉著名艺术评论家

□王进玉 著名艺术评论家

李德福

1952 年生于北京,毕业于中央美术学院,著名画家,高级邮票设计师。现为中国美术家协会会员、北京市文史研究馆馆员、中国邮政集团美术家协会副主席。

由其设计并由国家正式发行的邮票代表作品有《衡山》《长江三峡》《抗洪赈灾》《庐山和金刚山》等,曾多次获得国家级专业类大奖。

其绘画作品曾数十余次受邀参加国内外大型美术展览和文化交流活动,并被作为国礼赠送给西班牙、澳大利亚、印度、斯里兰卡等国家政府部门收藏。曾多次举办个人画展,并出版有画册、专著等多部。2009 年,被中华慈善总会授予“中国爱心慈善美术家”称号。

画家李德福先生非常重视写生。他的很多优秀作品都是先写生后进行创作完成的。所以其作品非常生动、鲜活,具有时代感和生活气息,不是一味地按照传统的法则、路数来进行中规中矩的创作,而是经过了真山真水的感受和洗礼,从中汲取营养、丰富认识,并产生了一些独到的想法和观念,即古人所说的“外师造化,中得心源”,殊不知,这才是真正属于中国本土的写生观。

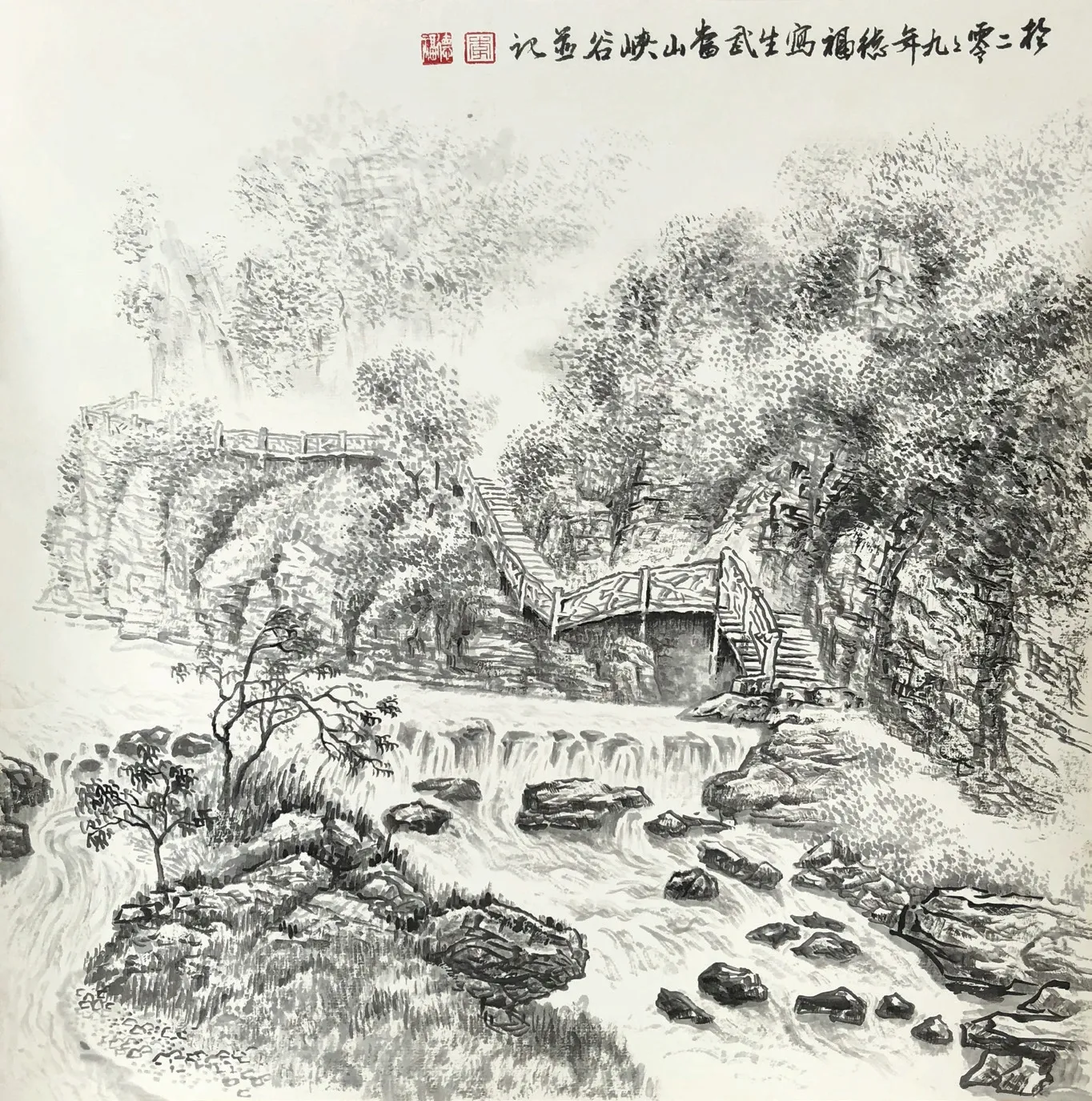

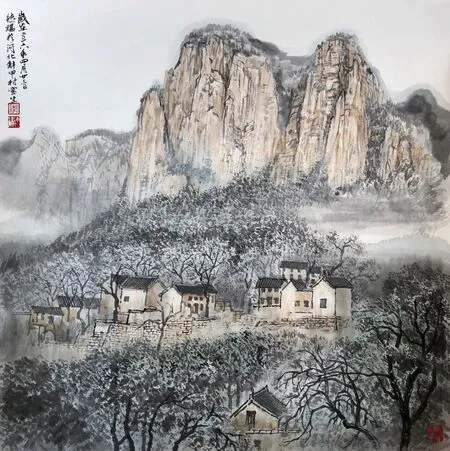

李德福 《武当山写生》 45cm×45cm 2009年

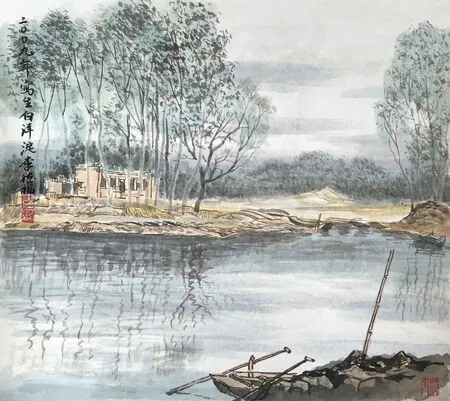

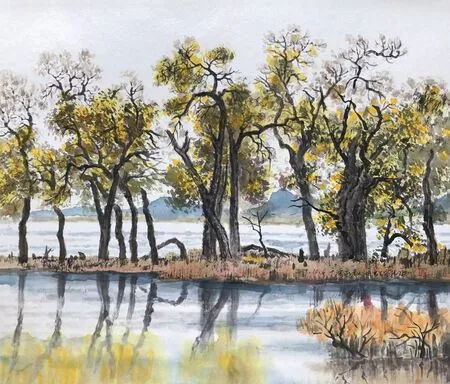

李德福 《白洋淀写生》 45cm×45cm 2009年

尤其是对山水画的写生,自古以来画家们都十分注重。无论是五代荆浩提出的“搜妙创真”,还是清代石涛主张的“搜尽奇峰打草稿”,都能看出古人对写生的态度。但那时的写生方式与当前的方式有所不同。古人多强调目识心记,很少对景现场写生,大多是在游览、观察中感受自然,以增添和丰富自己的记忆,为绘画的创作储备并提供更多可供参考的细节和依据。即便偶尔对景写生,也多为简略概括式的、符号化的一种记录。例如,北宋的范宽,曾“居山林间,常危坐终日,纵目四顾,以求其趣,虽雪月之际,必徘徊凝览,以发思虑”。再如,元代的黄公望,曾“终日只在荒山乱石丛木深筱中坐,意态忽忽,人莫测其所为。又居泖中通海处,看激流袭浪,风雨骤至,虽水怪悲诧,亦不顾”。当然,黄公望在他的《写山水诀》中也提到“皮袋中置描笔在内,或于好景处,见树有怪异,便当摹写记之”。

总之,从以上案例能够看出,古人写生的方式主要是感悟自然。但到了近现代,写生方式发生了变化。尤其在五四运动之后,受新文化运动的影响,很多传统派画家开始走出画室,到真山真水间观察、写生,其中是代表性的画家有黄宾虹、齐白石、傅抱石、潘天寿、陆俨少、李可染等,尽管他们在写生的方式方法上不尽相同。尤其是李可染先生,他曾行程数万里,作画百余幅,最终成就了其“李家山水”的风格面貌。他的写生既借鉴了古人的写生方法,也采用了近现代普遍流行的写生形式,并加入了西画的一些理念和技术手段。在这点上,李德福先生与其有着颇为相似的地方。

据悉,李德福先生在中央美术学院上学的时候,曾多次见到过李可染、蒋兆和等诸位先生写生,不知不觉间便受到了他们的影响,特别是对李可染先生所提出的“写生,首先必须忠实于对象,但当画面进行到百分之七八十,笔下活起来,画面本身往往会提出要求,这时就要按照画面的需要加以补充,不再依对象作主,而是由画面本身作主了”这一理念十分认同,并践行至今。

李德福 《衡山写生》 45cm×38cm 2016年

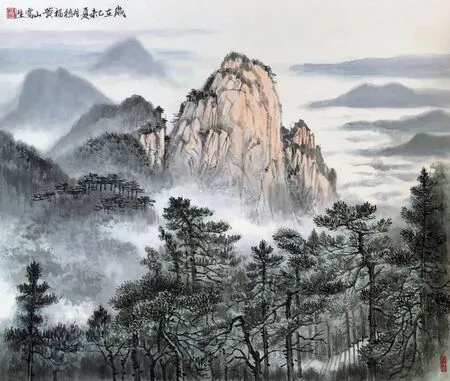

李德福 《黄山写生》 45cm×38cm 2015年

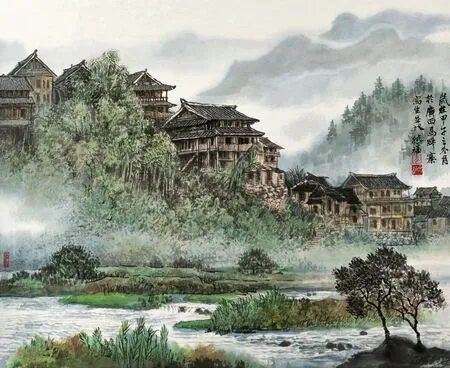

李德福 《广西侗寨写生》 45cm×38cm 2014年

李德福 《古北水镇写生》 45cm×38cm 2016年

李德福 《吉林写生》 45cm×45cm 2014年

李德福 《太行山写生》 45cm×45cm 2016年

所以在写生过程中,他既注重对客观事物的描写,同时也注意观照个体的主观感受,强调个体的审美需求。而且会把写生当成严肃的创作来认真对待,写生和创作在他这里经常是合二为一的。不像现在有些画家那样,敷衍地对待写生,形式主义地走一走,浮光掠影式地看一看,不够用心和投入,只做些表面文章,没有真正意识到写生的重要性,也没有真正领悟到写生的实际精神和意义。

须知,写生绝不是走马观花,也绝不是对着眼前的实物像照相机那样完全予以翻拍、复制。虽然从广义上说,写生就是对景画画,但中国山水画的写生却有其特殊的形式和内涵。“写”,是带有一定文化背景和底蕴的“写”,是在崇尚自然、感受自然的基础上,写自己对自然的领悟,写眼前山水作用于心的反映;而“生”,则有生机、生动的意思,重在展现物象和“我”的关系,通过感受、默写、表现等方式,进到更深层次的精神与内涵中去,绝非只是画得像就够了,一定要注重写生精神的领会和传达,要强调物象及笔墨的传神,而不是简单的情景再现。

对此,李德福先生深谙其理。他本身就是北京文史馆的馆员,自然对传统文化有着深入的研究,而且每去一个地方写生,也都会提前做好功课,对当地的人文历史、自然景观等加以深度、全面地了解和掌握。同时在整个写生过程中,他特别注重融入自然、感受自然、表达自然,能够处理好人与自然、自然与画面的和谐关系。尤其注重和强调画面的取舍,这一点,与黄宾虹先生所提出的“对景作画,要懂得‘舍’字,追写物状,要懂得‘取’字,‘舍、取’不由人,‘舍、取’可由人”的理念不谋而合、一脉相承。

此外,他的写生基本上都是拿着毛笔直接在宣纸上进行,把写生当成创作对待,所以对取景、布局等格外用心,画面当中的事物也都会被安排得恰到好处,墨色的浓淡干湿均有呈现,且有勾,有皴,有染,画面较为丰富,从中能够看出他的独具匠心,同时也在有意避免传统山水的固定模式,尤其是避免堆砌造作的问题。因此,他的这部分作品,可以看作利用写生来进行绘画的实践和探索。他曾说过,“当前人总结和自己总结的笔法不够用了,你就要创造新的笔法、新的表达方式,经常去写生,心里就有丰富的经验。”换句话讲,在写生过程中,他一方面在激活传统、印证传统,甚至修正传统;另一方面也在努力寻找和建构属于自己的绘画图式与笔墨语言。

当然,他也十分注重古人所强调的目识心记,也会使用碳条等工具只勾勒大的轮廓位置,不做细节上的深入刻画,尤其是去国外写生的时候,常常会用此法。他说,“我认为写生不用强调多快,关键是心要静下来,要细致观察,要有良好的记忆力,一石一木、一砖一瓦具体长什么样,心里都要清楚。”的确,他通过这样细致入微的观察和写生实践,逐渐使得胸中之丘壑、之物象变得更加丰富多样,也为今后创作更多更优秀的心中之山水、自由之意境做好了充足的准备。

总之,无论是他的写生过程、写生状态,还是具体的写生方法、写生作品,都不是呆板、程式化的,而是鲜活、灵动且丰富的,是认真对待的,也是充满人文精神与探索意义的。这些不仅值得肯定,更值得我们借鉴和学习!

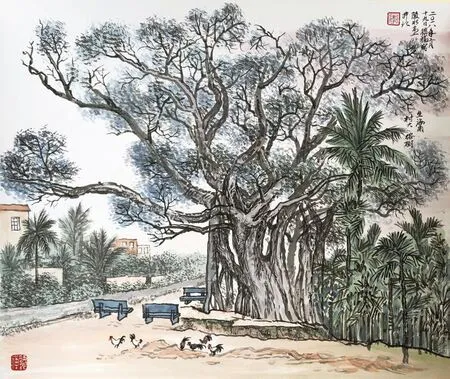

李德福 《海南写生》 45cm×38cm 2018年

李德福 《甘肃写生》 45cm×45cm 2019年

李德福 《索契写生》 45cm×38cm 2019年

李德福 《颐和园写生》 45cm×38cm 2016年

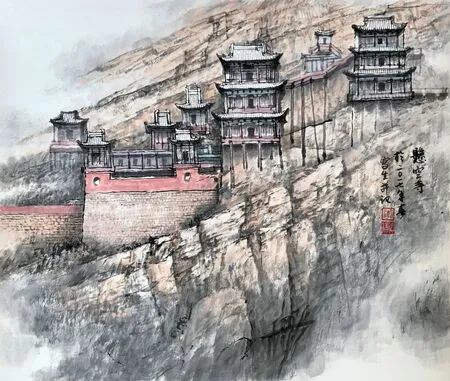

李德福 《恒山写生》 45cm×38cm 2017年