新生代员工感情承诺对组织学习能力和工作绩效的影响研究:组织文化的中介作用

2020-06-11曹鹏邢明强

曹鹏 邢明强

摘要:为探讨新生代员工感情承诺对组织学习能力和工作绩效的影响,采取问卷调查法获取数据,考察了组织文化(官僚型文化、支持型文化、创新型文化)在新生代员工感情承诺与组织学习能力和工作绩效之间的中介作用机制。结果显示:官僚型文化、支持型文化、创新型文化在新生代员工感情承诺与组织学习能力之间起完全中介作用;官僚型文化、支持型文化在新生代员工感情承诺与工作绩效之间起部分中介作用,创新型文化不起中介作用。研究结论阐明了组织文化在新生代员工感情承诺与组织学习能力之间所起的重要作用,但创新型文化并不能促进新生代员工的工作绩效。

关键词:新生代员工;感情承诺;组织学习能力;工作绩效;组织文化

中图分类号:F272 文献标识码:A 文章编号:1007-2101(2020)03-0099-10

一、引言

新生代员工的概念最早来源于西方媒体,20世纪90年代初的一部小说《Generation X》将20世纪70年代出生的人称为X代,随后又出现与X代相对应的Y代,指20世纪80年代后出生并伴随着计算机及互联网技术成长的一代。我国最早提出新生代员工的相关概念是“80后”,指当时年龄跨度在16周岁到31周岁的工作人员(傅红,段万春,2013)[1]。因此我国早期关于新生代员工的研究主要为1980年之后出生的工作人员。而随着时代的进步,现阶段16~31周岁的工作人员主要为1990年之后出生的员工,因此本文将新生代员工界定为1990年之后出生的工作人员。

近些年来,新生代员工逐渐成为职场的主要力量,而新生代员工较之传统员工有其独特性,包括积极与消极相融合的工作态度、多变的职业观念、不盲从权威、忠于自己的生活方式等,他们喜欢将自己的工作融入到生活当中,而不是将工作作为谋生的手段(伍晓奕,2007)[2]。因此,越来越多的企业管理者感到新生代员工非常注重工作中的情感体验,如果能够满足新生代员工工作中的情感要求,并且形成对组织的感情承诺,将有效提高新生代员工的工作绩效。而组织文化是组织成员特点体现的主要载体,塑造适合新生代员工感情特点的组织文化对于加强组织建设、提高组织绩效至关重要。在组织实际运行中,组织学习能力是衡量组织建设水平的重要因素,而工作绩效则是衡量组织绩效的重要因素,二者分别从组织层面和个人层面来衡量组织运行水平。因此,探讨新生代员工感情承诺对组织学习能力和工作绩效的影响机制,成为分析以新生代员工为主力的现代组织运行水平的重要课题。

新生代员工感情承诺指20世纪80、90年代后出生的员工对于组织目标和组织价值的接受与认同,并基于对组织的感情而非物质利益,愿意留在组织当中并为之努力工作(侯烜方等,2014)[3]。以往的研究認为感情承诺对员工激励(王崇锋等,2014)[4]、组织绩效(孔德议等,2013)[5]、组织创新能力(韩翼等,2014)[6]都有着不同程度的影响,同时感情承诺还作为因变量受到组织满意度(李云等,2013)[7]、员工社会资本(郑晓涛,2008)[8]、组织环境(王瑞文,2015)[9]等变量影响。但是学界的相关研究大多是以组织承诺为研究变量,虽然感情承诺是组织承诺的一部分(Allen和Meyer,1990)[10],但是以单一的感情承诺为变量和以组织承诺为变量还是有所区别的。以感情承诺为变量的相关研究大多也是以组织普通员工为研究对象,主要针对员工组织行为和员工组织感知之间的影响关系进行研究,以新生代员工为对象的相关研究并不多见。而新生代员工的感情特点是这一群体的显著特征,因此研究新生代员工的感情承诺对组织各变量所起的作用具有重要的现实和理论意义。

组织学习能力是组织中的成员通过群体互动、知识共享对组织知识进行再创造并应用的能力。高水平的组织学习能力能够提升组织绩效、适应外部环境、改变组织成员行为(Ellinger等,2002)[11]。组织学习能力一般和组织创新能力相联系,研究认为组织学习能力能够提升组织创新水平,尤其是组织学习能力中的探索式学习,对组织创新能力的提升作用尤为明显(March,1991)[12]。新生代员工的另外一个显著特点就是其创新能力远高于传统员工,因此本研究认为,在以新生代员工为主的组织中,新生代员工对组织学习能够产生重要影响。组织绩效是组织运行效率的最重要指标,而员工工作绩效是组织绩效的直接反映,组织员工对组织绩效的贡献主要体现在工作绩效方面。另外,组织文化是被组织成员所认同的、共同遵守的价值信念和行为准则,是组织在长时间发展过程中所形成的(Gokce等,2014)[13]。组织文化虽然不能直接产生经济效益,但是能够通过影响组织内部成员的态度和行为进而影响组织绩效以及和组织绩效相关的变量。塑造适合新生代员工的组织文化对于促进组织学习能力和工作绩效有着重要意义,因此,组织文化在新生代员工感情承诺与组织学习能力和工作绩效之间起着中介作用。在以往研究中,组织文化主要用作自变量或者调节变量来进行研究,将其作为中介变量并且以新生代员工为研究对象的研究较少。

基于以上分析,本研究扎根于新生代员工样本,基于官僚型文化、支持型文化、创新型文化的典型组织文化分类,探讨了组织文化在新生代员工感情承诺与组织学习能力和工作绩效之间的中介作用,进而探明了感情承诺对组织学习能力和工作绩效的影响机制,为提高新生代员工的管理效率提供了理论参考。

二、理论与假设

(一)新生代员工感情承诺与组织学习能力和工作绩效

感情承诺(Affective Commitment)指员工对组织的感情依赖和认同,具体表现为员工受感情(而非物质利益)驱使愿意为组织投入的程度。感情承诺源于组织承诺,组织承诺的概念最早由Becker[14]在1960年最早提出,其后由Allen和Meyer(1990)[10]将其具体化为感情承诺、继续承诺和规范承诺。新生代员工的最主要特点就是感情因素在工作组织中占有很高比重,因此在新生代员工的组织承诺研究中,感情承诺是研究的重要变量(王忠军等,2017)[15]。已有研究表明,影响感情承诺的因素主要有组织因素、工作因素和员工个人因素。在员工个人因素当中,年龄是一个重要影响变量(王崇锋等,2014)[4],而新生代员工主要是依据年龄来界定的。

组织学习能力是组织学习和获取知识的能力,是企业不断获取可持续竞争优势的来源。组织学习能力的核心是利用已有知识和发现新知识的能力[12]。研究发现,感情承诺与员工知识奉献意愿和知识获取紧密相关。组织学习能力是由组织中的成员学习能力所组成,优秀的组织学习能力不仅仅是成员学习能力简单的相加之和,而应该高于所有成员学习能力之和。从这个角度说,新生代员工学习能力的水平直接决定了组织学习能力的水平。感情承诺影响了新生代员工知识获取能力和学习能力,進而影响组织学习能力(Bart等,2004)[16]。相关研究表明,个人对组织学习能力的态度影响组织的知识分享水平(Yang,2007)[17],侧面说明了员工感情承诺对组织学习能力的影响。

大多数研究认为,感情承诺能够对工作行为产生重要影响,继而影响工作绩效。高水平感情承诺的员工比其他员工有更高的工作倾向,能够获得较好的工作绩效结果,从而从工作中获得满足感。其结果是这些员工更愿意推动个人工作绩效的提升,从而使组织绩效提升,继而获得更多的工作满足感,最终获得感情承诺与工作绩效的良性循环(Scotter,2000)[18]。研究表明,感情承诺对员工的角色内绩效和角色外绩效均有正向影响,并且在特定情况下这种影响受到如角色绩效和组织公民行为等变量的中介或调节影响(Chen等,2000)[19]。另外,在感情承诺对创新绩效的研究中,感情承诺不仅对创新绩效有直接显著影响,而且会通过成绩目标定向影响创新绩效[6]。因此,本研究提出以下假设:

H1a:新生代员工感情承诺对组织学习能力有正向影响作用。

H1b:新生代员工感情承诺对工作绩效有正向影响作用。

(二)新生代员工感情承诺与组织文化

组织文化是组织在长时间运行中所形成的特定经营理念、价值体系、文化观念、道德规范、习俗、传统和习惯的综合体系,对组织成员的行为具有巨大影响,是形成组织规范的基础(柯江林等,2018)[20]。以往研究表明,组织文化对组织成员有重要影响,包括组织公民行为(傅永刚等,2005)[21]、组织承诺(李新民等,2006)[22]、工作满意度(王晓辉,2007)[23]和工作投入(何立等,2008)[24]等。在组织文化的分类上,Wallach根据氛围和环境将组织文化分为官僚型文化、支持型文化和创新型文化[25];Cameron在这三种文化分类的基础上,将组织文化划分为活力型、宗族型、层级型和市场型[26];Deal将风险偏好和企业回馈速度为标准,将组织文化划分为硬汉型文化、长期赌注型文化、享乐/努力型文化、注重过程型文化[27]。以往的研究多以官僚型、支持型、创新型作为组织文化的分类方法,因此本研究采用Wallach的分类方法进行研究。

官僚型文化建立在层级和权力的基础上,组织各层级的权力和责任划分明确,组织处事方式偏于保守,风险偏好较低且规避变革。此种组织有明确的上下级关系,决策传递速度快,上级的主要职责在发布命令,下级的主要职责在于执行命令,且执行力较强[26]。支持型文化中的每个成员都可以参与组织决策,能够激发组织成员的积极性和创造性,组织氛围温馨而融洽,组织成员之间相互包容和谦让,组织领导和成员之间是相互支持的关系,而非命令和执行的关系(Monge,1998)[28]。创新型文化注重组织成员的创新能力、勇于尝试的态度以及冒险精神,以组织外部需求为导向,能够不断提出有利于组织发展的新观点、新想法,组织氛围积极向上,组织抗挫折能力强,组织成员之间沟通顺畅,积极处理内部矛盾,努力形成组织内的人际关系良性循环[20]。

以往对于组织承诺与组织文化的研究较多,而感情承诺包含了组织成员对组织的情感依附,最为符合组织承诺中对组织认同和投入的定义,因此,国外很多研究将感情承诺作为组织承诺的代表性维度(李超平等,2006)[29]。Taylor等对跨国公司的员工进行了研究,发现其组织文化使命的适应维度和组织承诺有很强的正相关关系。在不同类型的组织文化研究中,支持型文化和创新型文化均发现对组织承诺有正相关关系(Lok等,2004)[30]。在个人与组织文化匹配对组织承诺的影响研究中,大部分学者都认为二者具有较强的影响关系,但组织文化不同维度和组织承诺不同维度之间的影响关系尚不明确(常亚平等,2010)[31]。本研究将组织承诺的感情承诺维度与组织文化的三个维度之间的关系进行研究,因此提出如下假设。

H2a:新生代员工感情承诺对官僚型文化有正向影响作用。

H2b:新生代员工感情承诺对支持型文化有正向影响作用。

H2c:新生代员工感情承诺对创新型文化有正向影响作用。

(三)组织文化与组织学习能力和工作绩效

组织文化能够塑造员工的价值观和对组织的固有态度,而态度和价值观是推动组织学习的主要动力,因此组织文化可以有效的促进组织学习。在官僚型组织文化中,上下等级分明,组织领导者做出决策后能迅速传递至组织的各个层级并快速得到执行,因此官僚型组织文化相较于其他组织文化类型而言,在决策传递和执行方面有很大的优势(孙爱英等,2004)[32]。官僚型文化的这个特点有利于组织学习的推行和实施并促进组织创新。支持型文化的特征是组织成员相互交流和沟通,组织学习可以通过这种沟通来推行,从而提高组织学习的能力。创新型文化组织中的成员倾向于探索外部环境,不断学习新知识并应用于组织创新中,因此其组织学习能力的提高是从组织外部获取的,并通过组织成员内化到组织当中。以上三种类型组织文化对组织学习能力的影响虽然在形式上各不相同,但都是通过影响组织成员的行为和心智模式来提升组织学习能力。组织学习能力取决于组织成员学习的意愿,也即组织学习价值观,组织价值观是组织文化的重要组成部分,因此,组织文化的强度决定了组织学习能力的大小。

以往文献关于组织文化对工作绩效的研究认为,组织文化虽然不能直接影响组织绩效,但能够通过塑造组织成员行为和价值观来提升个人工作绩效,从而间接提升组织绩效。实证研究表明,员工参与的组织文化对财务绩效有较强的正向影响(Denision等,1995)[33],组织提高成员参与度、自主性和创造性,营造有利于成员成长的组织文化能够显著提高员工的工作绩效。在组织领导与工作绩效之间关系的研究中,高层主管营造有利于知识传播和提升的组织文化能够显著提升个人绩效,并最终提升组织绩效(陈胜军等,2017)[34]。另外,有研究也表明组织文化与工作绩效之间关系会随着时间推移而加强。根据以上研究,本研究提出如下假设:

H3a:官僚型文化对组织学习能力有正向影响作用。

H3b:官僚型文化对工作绩效有正向影响作用。

H4a:支持型文化对组织学习能力有正向影响作用。

H4b:支持型文化对工作绩效有正向影响作用。

H5a:创新型文化对组织学习能力有正向影响作用。

H5b:创新型文化对工作绩效有正向影响作用。

(四)组织文化的中介作用

以往关于组织文化和其他变量关系的研究中,组织文化主要作为前因变量和调节变量进行研究,较少有研究将其作为中介变量。组织文化作为整体文化的子类,必然受到社会文化和组织内成员主观意识的影响,进而再去影响组织的其他要素(Chiu 等,2006)[35]。员工感情承诺是主观意识和主观文化的一种体现,能够对组织文化产生一定影响,尤其是组织内员工(如新生代员工)拥有共同或相似主观意识或文化的情况下,对组织文化的影响更为明显。组织成员的感情承诺往往只能决定对组织的信念强度,却无法直接或完全的影响组织绩效、工作投入、组织学习等内容。而组织文化作为众多变量的前因变量或调节变量,能够影响组织创新能力(许婷等,2017)[36]、员工心理资本(柯江林等,2018)[20]、组织绩效(王玉芹等,2007)[37]等变量。在不同类型的组织文化研究中,支持型文化和创新型文化对员工事务型心理资本有显著影响,而官僚型文化和创新型文化对员工人际型心理資本有显著影响[20]。支持型文化通过组织学习对企业创新绩效产生显著影响,创新型文化通过组织探索式学习对企业创新绩效产生显著影响(朱兵等,2010)[38]。创新行为、创新合法性与创新型文化的匹配对工作绩效的影响要优于各个变量独立作用于工作绩效的效果(王炳成等,2016)[39]。在领导效能研究中,不同类型组织文化背景下的领导效能也是有差异的(邓志华等,2014)[40]。以上研究将组织文化作为组织承诺的因变量或者将不同类型的组织文化作为组织学习或者工作绩效等变量的自变量进行研究,而本研究认为,新生代员工感情承诺对组织学习能力和工作绩效的影响中,不同类型的组织文化能够起到完全或者部分中介作用,因此,本研究提出如下假设。

H6a:官僚型文化在新生代员工感情承诺与组织学习能力之间起到中介作用。

H6b:官僚型文化在新生代员工感情承诺与工作绩效之间起到中介作用。

H7a:支持型文化在新生代员工感情承诺与组织学习能力之间起到中介作用。

H7b:支持型文化在新生代员工感情承诺与工作绩效之间起到中介作用。

H8a:创新型文化在新生代员工感情承诺与组织学习能力之间起到中介作用。

H8b:创新型文化在新生代员工感情承诺与工作绩效之间起到中介作用。

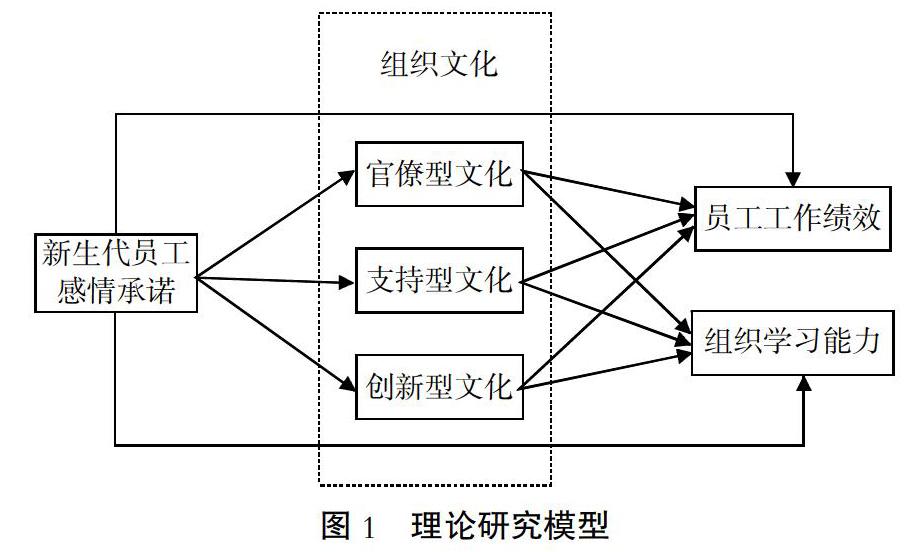

综上所述,本研究的理论模型如图1所示。

三、研究方法

(一)研究样本

为保证数据来源的科学性,本研究的样本来自两部分,为避免共同方法偏差的影响,分两次进行收集,间隔时间3个月。第一部分样本从2019年8月份收集,持续时间一个月左右,对9家股份制企业的员工进行问卷调查,共发放问卷233份,回收问卷175份。第二部分样本从2019年10月份收集,持续时间两个月左右,从两所高校的MBA班学员中收集,共发放问卷163份,回收问卷151份。由于本研究的研究对象为新生代员工,而本研究所界定的新生代员工指20世纪90年代后出生的员工,因此在问卷回收后剔除了1990年之前出生的被调查者问卷。问卷共发放396份,回收351份,剔除无效问卷后,剩余有效问卷326份,问卷有效率为93%。被调查者中,男性112人,占34.4%,女性149人,占65.6%。在受教育程度方面,高中及以下学历9人,占2.8%;大专学历43人,占13.2%;本科学历194人,占59.5%;硕士研究生及以上学历80人,占27.3%。单位性质方面,国有独资51人,占15.6%;民营企业68人,占20.9%;股份制企业175人,占53.7%;机关事业单位32人,占9.8%。单位设立时间方面,设立5年以内的69人,占21.2%;设立6~10年的81人,占24.8%;设立10年以上的176人,占54%。在单位规模方面,20人以下的单位13人,占4%;20~100人的单位69人,占21.2%;100~500人的单位132人,占40.5%,500人以上的单位112人,占34.4%。

(二)测量工具

本研究采用问卷调查法,为保证问卷的有效性,选取前人使用过的成熟量表并根据研究内容进行适当修改而成。问卷所有题目采用李克特7点量表法计分,“1”表示“极度不同意”,“7”表示“极度同意”。

1. 新生代员工感情承诺。采用Meyer和Allen(1991)[41]的感情承诺量表,并根据新生代员工特点进行修改而成,共三个题目,分别为“我身为单位的一员很骄傲”“我把单位的问题当做自己的问题”“我的单位有大家庭的感觉”,本研究中该量表的Cronbach′s α系数为0.848。

2. 官僚型组织文化。采用Wallach(1983)[25]的组织文化量表,共三个题目,分别为“我所在的单位组织各层级划分明确”“我所在单位拥有完善的规章制度”“我所在单位的业务处理程序清楚明确”,本研究中该量表的Cronbach′s α系数为0.818。

3. 支持型组织文化。采用Wallach(1983)[25]的组织文化量表,共三个题目,分别为“我所在单位员工彼此相互合作”“我所在的单位员工之间彼此信赖”“我的单位给予员工鼓舞和肯定”,本研究中该量表的Cronbach′s α系数为0.722。

4. 创新型组织文化。采用Wallach(1983)[25]的组织文化量表,共三个题目,分别为“我的单位鼓励员工接受新观念,求创新”“我的单位的工作气氛充满活力”“我的单位员工常积极主动推进工作”,本研究中该量表的Cronbach′s α系数为0.815。

5. 组织学习能力。采用Baker和Sinkula(1999)[42]的组织学习量表,共三个题目,分别为“我所在单位的学习能力是本单位的竞争优势”“将学习作为改进工作的主要方法是本单位最主要的价值观之一”“我的单位将学习视为组织生存的必要条件”,本研究中该量表的Cronbach′s α系数为0.836。

6. 工作绩效。采用Elsenberger等(2010)[43]的工作绩效量表,共四个题目,分别为“我能够百分之百完成上级布置的任务”“我能做到百分之百符合上级期望的工作要求”“我能百分之百履行本职工作中规定的职责”“我在工作中能做到百分之百符合工作岗位的岗位要求”,本研究中该量表的Cronbach′s α系数为0.858。

(三)数据分析

本研究主要运用SPSS22.0软件进行Harman单因素检验、探索性因子分析、描述性统计分析、相关分析以及多元回归分析,运用AMOS24.0软件进行验证性因子分析。在检验中介效应时,使用SPSS软件中的PROCESS宏程序,在逐步回归的基础上,结合Bootstrap方法检验官僚型文化、支持型文化、创新型文化的中介效应。

四、数据分析与结果

(一)共同方法偏差检验

本研究采用问卷调查的方法,虽然采取了不同调查对象、不同时点的问卷发放方式避免共同方法偏差,但是依然有必要进行同源误差检验。因此本研究采用Harman单因素检验的方法来进行共同方法偏差检验(Podsakoff等,2003)[44],结果显示样本数据的KMO值为0.933,Bartlett 球形檢验显著,特征值大于1的因子有3个,第一个因子解释贡献率为39.5%,小于判定标准50%(Hair等,1998)[45],因此本研究不存在严重的共同方法偏差。

(二)验证性因子分析

为了检验理论模型的区分效度,本研究对模型中6个变量进行了验证性因子分析,验证结果如表1所示。从表1中可以看出,与单因子、二因子、三因子、四因子、五因子模型相比,六因子模型拟合度最好,其中NNFI、CFI均大于0.9,RMSEA、RMR均小于0.08,说明模型具有较好的区分效度(温忠麟等,2004)[46]。

(三)描述性统计及相关分析

表2为模型各变量的均值、标准差以及相关系数。可以看出,感情承诺与组织学习能力(r=0.608,p<0.01)、工作绩效(r=0.493,p<0.01)呈显著正相关关系。感情承诺与官僚型文化(r=0.541,p<0.01)、支持型文化(r=0.711,p<0.01)、创新型文化(r=0.727,p<0.01)呈显著正相关关系。并且,组织文化的三个维度(官僚型文化、支持型文化、创新型文化)分别与组织学习能力和工作绩效呈显著正相关关系。以上相关关系结果初步验证了本研究提出的假设,为后续假设检验提供了支持。

(四)假设检验

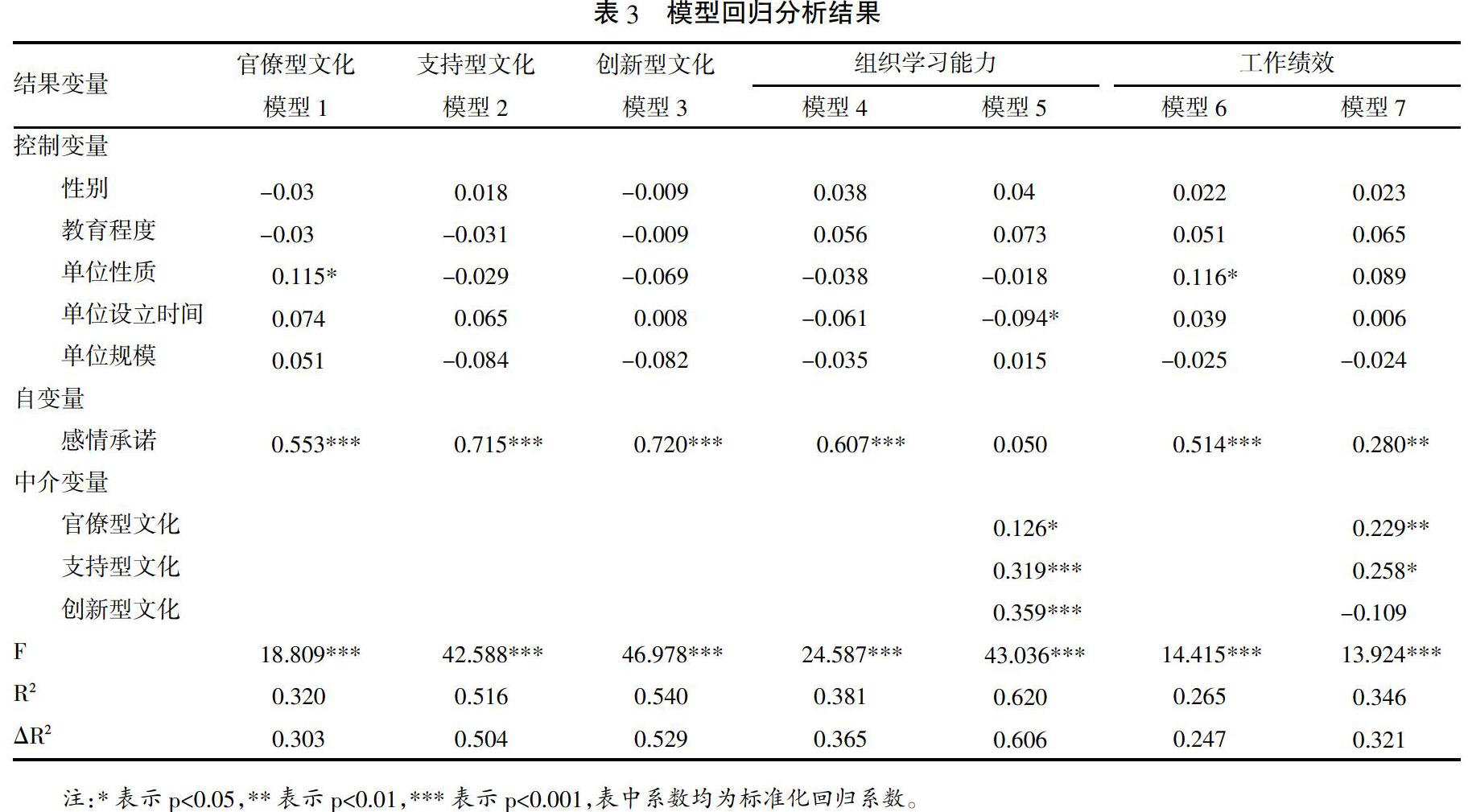

表3为模型回归分析结果,其中模型1、2、3分别以官僚型文化、支持型文化、创新型文化为结果变量,模型4、5以组织学习能力为结果变量,模型6、7以工作绩效为结果变量。

1. 主效应检验。首先检验新生代员工感情承诺对组织学习能力的影响,模型4显示,在控制人口学变量之后,新生代员工感情承诺对组织学习能力有显著正向影响(β=0.607,p<0.001),因此假设H1a得到验证。模型5显示,新生代员工感情承诺对工作绩效有显著正向影响(β=0.514,p<0.001),因此假设H2b得到验证。

2. 中介效应检验。表3中模型1、模型2和模型3的结果显示,新生代员工感情承诺对官僚型文化、支持型文化和创新型文化均有显著正向影响(β=0.553,p<0.001;β=0.715,p<0.001;β=0.720,p<0.001),因此假设H2a、H2b、H2C均得到验证。Judd和Kenny(1981)[47]对于多重中介效应检验的研究认为,在检验两个及以上的中介变量时,应将所有中介变量同时纳入回归模型进行检验,而不是将每个中介变量单独进行回归分析,以避免参数估计偏误。因此模型5和模型7将中介变量官僚型文化、支持型文化、创新型文化同时纳入回归模型中进行检验,模型5的结果显示,官僚型文化、支持型文化和创新型文化对组织学习能力均有显著正向影响(β=0.126,p<0.05;β=0.319,p<0.001;β=0.359,p<0.001),因此假设H3a、H4a、H5a均得到验证。同时在模型5中,新生代员工感情承诺对组织学习能力的影响并不显著,因此组织文化在新生代员工感情承诺与组织学习能力之间起到完全中介作用,假设H6a、H7a、H8a得到验证。模型7的结果显示,官僚型文化和支持型文化对工作绩效均有显著正向影响(β=0.229,p<0.01;β=0.258,p<0.05),但创新型文化对工作绩效没有显著影响,假设H3b、H4b得到验证,H5b未得到验证。新生代员工感情承诺对工作绩效有显著正向影响(β=0.280,p<0.01),因此组织文化中的官僚型文化、支持型文化在新生代员工感情承诺与工作绩效之间起到部分中介作用,创新型文化无中介作用,假设H6b、H7b得到验证,H8b未得到验证。

3. 稳健性检验。为了进一步验证组织文化的中介作用,本研究采用Bootstrap方法进行稳健性检验,设置随机抽取样本为5 000,置信区间为95%,结果如表4所示。组织文化在新生代员工感情承诺和组织学习能力的中介效应检验中,新生代员工感情承诺对组织学习能力的估计值为0.052,95%置信区间为[-0.073,0.177],包含0,直接效应不显著,而官僚型文化、支持型文化、创新型文化三种组织文化的中介效应95%置信区间分别为[0.002,0.147]、[0.110,0.391]、[0.144,0.405],均不包含0,间接效应显著,因此组织文化的中介效应为完全中介,这和回归分析的结果一致,再一次支持了假设H6a、H7a、H8a。组织文化在新生代员工感情承诺和工作绩效的中介效应检验中,新生代员工感情承诺对工作绩效的估计值为0.217,95%置信区间为[0.094,0.340],不包含0,直接效应显著,官僚型文化、支持型文化、创新型文化三种组织文化的中介效应95%置信区间分别为[0.028,0.182]、[0.017,0.265]、[-0.179,0.046],创新型文化的置信区间包含0,中介效应不显著,因此官僚型文化、支持型文化为部分中介作用,这与回归分析的结果也是一致的。

五、结语

(一)研究结论

本研究基于新生代员工感情承诺,通过构建组织文化的三种类型——官僚型文化、支持型文化、创新型文化,构建了多路径的中介模型,解释了新生代员工感情承诺对于组织学习能力和工作绩效的作用机制。经过实证研究的分析,本研究提出的大部分假设都得到了验证。官僚型文化、支持型文化、创新型文化在新生代员工感情承诺与组织学习能力之间起完全中介作用;官僚型文化、支持型文化在新生代员工感情承诺与工作绩效之间起部分中介作用,创新型文化不起中介作用。

以往对于创新型文化的研究中,很多研究结论都认为创新型文化能够显著影响组织或个人绩效,如王玉芹等(2007)[37]对创新型文化和企业绩效之间的关系进行了研究,认为创新型文化通过影响企业新产品和服务开发速度,对企业财务绩效、总体竞争力有显著正向影响;许婷等(2017)[36]将企业文化作为股权激励、高管创新动力和创新能力之间的调节作用进行研究,发现企业创新型文化正向调节股权激励与高管创新动力间的关系;陈明等(2009)[48]对企业文化对企业间知识转移绩效的影响进行了研究,认为企业创新型文化不但对企业间知识转移绩效有显著的正向直接影响,而且还分别通过人员交流以及团队交流两个知识整合机制分别对企业间知识转移绩效产生显著的正向间接影响。

本研究结论认为创新型文化在新生代员工感情承诺与工作绩效之间不起中介作用,这与之前的研究结论有所不同,但以往对于组织文化或创新文化的研究中,也有相关研究的研究结论与本研究结论类似。如卢美月等(2006)[49]对企业文化与组织绩效的关系进行了研究,认为包括创新型文化在内的组织文化短期内对企业绩效的影响并不显著,尤其在财务绩效方面,短期内创新文化难以起到显著影响;王炳成等(2016)[39]对创新行为、创新合法性以及创新型文化对工作绩效的影响进行了研究,发现创新行为、创新合法性对工作绩效有显著影响,而创新型文化对工作绩效并没有显著影响。

在现实管理中,创新型文化可能在促进新生代员工创新能力、提高工作积极性等变量方面有促进作用,但是并不能促进工作绩效的提升。可能的原因在于官僚型文化和支持型文化都侧重于员工管理,可以直接作用于工作绩效的提升,而创新型文化侧重于提高员工创新力,不能直接作用于工作绩效的提升。当然,其间的变量关系有待今后继续深入探讨。

(二)理论贡献

本研究将新生代员工作为研究对象,以感情承诺、组织文化、组织学习能力和工作绩效为研究变量,验证了提出的假设,对相关理论的贡献体现在以下几个方面:首先,在前人以组织承诺为研究变量的基础上,基于新生代员工的个性特点,选取组织承诺中的感情承诺作为研究变量,为后续关于新生代员工感情承诺的相关研究提供了借鉴。其次,在以往关于组织文化的研究中,大多数研究都将组织文化作为自变量或者调节变量,只有少量研究将组织文化作为中介变量,且大部分限于对领导行为和领导风格的研究。本研究将组织文化作为感情承诺与组织学习和工作绩效之间的中介变量,并验证了所提出的假设,从理论上丰富了组织文化的相关研究成果。再次,以往的研究一般将新生代员工的个体变量或者组织变量单独作为被解释变量,本研究将组织学习能力作为组织变量,工作绩效作为员工个体变量,同时纳入研究模型,以探讨新生代员工感情承诺对组织和个体两个层面的影响,较为全面的阐述了变量间影响机制,扩展了相关理论研究范围。

(三)实践启示

本研究聚焦于新生代员工这一职场新兴群体,所取得的研究结论对现实中的管理问题有一定启示,具体表现在以下几个方面:首先,本研究聚焦于现实中新生代员工注重情感体验、具有更高情感偏好的特点,以组织承诺为理论基础,将新生代员工感情承诺作为切入点,来分析和验证感情承诺对组织学习能力和工作绩效的影响机制。研究结果将对现实中对于新生代员工的管理提供借鉴。其次,本研究通过实证分析,认为组织文化在新生代员工与组织学习能力之间起到完全中介作用,而对于新生代员工和工作绩效之间的中介作用稍弱,只起到部分中介作用。也就是说,新生代员工在相当程度上需要通过适当的组织文化来提升组织学习能力,在现实中管理人员要注重组织文化的作用,以此来推动新生代员工的工作动力。最后,本研究发现,创新型文化虽然在新生代员工感情承诺与组织学习能力之间有着较强的中介效应,但是在新生代员工感情承诺与工作绩效之间却没有中介效应。研究结论表明,在实际组织当中,创新型文化对于新生代员工的推动作用并不是全方位的,在某些变量上创新型文化所起的作用是有限的,这对现实管理行为有着一定的指导意义。

(四)局限与展望

虽然本研究对新生代员工感情承诺及其相关变量做了理论和实践上的贡献,但仍存在以下几点局限性,在今后的研究中需进一步改进。第一,本研究的调查对象为9家股份制企业和MBA学员中的新生代员工,并没有涵盖所有的企业所有制形式,且调查所涵盖的行业多样性偏低,可能会对研究的代表性造成影响。未来的研究可以将调查范围拓展至不同的企业所有制形式以及不同的行业当中,以探讨不同所有制形式和不同行业中新生代员工的行为表现。第二,本研究对于组织文化的研究限于官僚型文化、支持型文化和创新型文化三种较为普遍的分類方法,在理论界还有很多依据不同标准进行的分类,新生代员工感情承诺在其他类型的组织文化中的行为表现以及对组织学习能力和工作绩效的影响是本研究所未涉及的,有待进一步探讨。第三,在新生代员工感情承诺量表的使用上,本研究采用了Meyer和Allen(1991)[41]组织承诺量表中的感情承诺部分,并进行了适当修改以适应对新生代员工的调查,虽然修改后的量表在本研究中的信度和效度都达到了标准,但是还不是专门针对新生代员工调查和研究的专业量表,对于研究的效度会有一定影响。今后还需要进一步开发针对于新生代员工的专门调查量表,为今后的研究者提供参考。

参考文献:

[1]傅红,段万春.我国新生代员工的特点及动因——从新生代各种热门事件引发的思考[J].社会科学家,2013(1):92-95.

[2]伍晓奕.新生代员工的特点与管理对策[J].中国人力资源开发,2007(2):46-48.

[3]侯烜方,李燕萍,涂乙冬.新生代工作价值观结构、测量及对绩效影响[J].心理学报,2014(6):823-840.

[4]王崇锋,徐强,等.有千金尚须一“诺”:组织承诺视角下的高校教师激励[J].中国人力资源开发,2014(19):74-78.

[5]孔德议,张向前.基于组织承诺的知识型人才绩效管理研究[J].华东经济管理,2013(1):126-129.

[6]韩翼,杨百寅,张鹏程.组织承诺会导致创新:目标定向的调节作用[J].科学学研究,2011(1):127-137.

[7]李云,李锡元.组织因素满意度与职业经理人组织承诺的关系[J].科研管理,2013(3):154-160.

[8]郑晓涛,郑兴山,石金涛.员工社会资本对其组织承诺的影响[J].管理评论,2008(5):15-20+43+63.

[9]王瑞文.民办高校组织环境对教师组织承诺的影响研究[J].高教探索,2015(7):108-114.

[10]Allen N J,Meyer J P. The measurement and antecedents of affective,continuance and normative commitment to the organization[J]. Journal of occupational psychology,1990(1):1-18.

[11]Ellinger A D,Ellinger A E,Yang B,et al. The relationship between the learning organization concept and firms' financial performance:An empirical assessment[J].Human resource development quarterly,2002(1):5-22.

[12]March J G. Exploration and exploitation in organizational learning[J]. Organization science,1991(1):71-87.

[13]Gokce B,Guney S,Katrinli A. Does doctors' perception of hospital leadership style and organizational culture influence their organizational commitment?[J]. Social Behavior and Personality:an international journal,2014(9):1549-1561.

[14]Becker H S. Notes on the concept of commitment[J].American journal of Sociology,1960(1):32-40.

[15]王忠軍,黄蜜,王仁华.无边界职业生涯时代不同代际员工组织承诺的影响因素[J].中国人力资源开发,2017 (5):6-17.

[16]Bart V D H,De Ridder J A. Knowledge sharing in context:the influence of organizational commitment,communication climate and CMC use on knowledge sharing[J].Journal of Knowledge Management,2004(6):117-130.

[17]Yang J T. Individual attitudes and organisational knowledge sharing[J].Tourism Management,2008(2):345-353.

[18]Scotter J R V. Relationships of Task Performance and Contextual Performance with Turnover,Job Satisfaction,and Affective Commitment[J].Human Resource Management Review,2000(1):79-95.

[19]Chen Z X ,Francesco A M. The relationship between the three components of commitment and employee performance in China[J]. Journal of Vocational Behavior,2003(3):490-510.

[20]柯江林,孙健敏.内控型人格、变革型领导与组织文化对员工心理资本的影响[J].经济与管理研究,2018(9):136-144.

[21]傅永刚,许维维.组织公民行为在四种组织文化类型下的差异研究[J].大连理工大学学报(社会科学版),2005(4):24-28.

[22]李新民,戴嘉南,黃美惠.幼儿教师的组织文化知觉与组织承诺初探[J].南大学报:教育类,2005(1):21-40.

[23]王晓晖.学习型组织文化的差异与影响研究——基于广东地区国有企业和民营企业样本相比较的实证分析[J].管理世界,2007(11):75-95.

[24]何立,凌文輇.企业不同类型组织文化对员工组织认同与工作投入的影响作用研究[J].科学学与科学技术管理,2008(10):141-145.

[25]Wallach E J. Individuals and Organizations:The Cultural Match[J]. Training & Development Journal,1983(2):28-36.

[26]Cameron K S, Quinn R E. Diagnosing and changing organizational culture:Based on the competing values framework[M]. John Wiley & Sons,2011.

[27]Terence E,Allan A Kennedy. Corporate cultures:the rites and rituals of corporate life[M]. Addison-Wesley,1982.

[28]Monge P. Communication structures and processes in globalization[J]. Journal of Communication,1998(4):142-153.

[29]李超平,李晓轩,等.授权的测量及其与员工工作态度的关系[J].心理学报,2006(1):99-106.

[30]Lok P,Crawford J. The effect of organisational culture and leadership style on job satisfaction and organisational commitment A cross-national comparison[J]. The Journal of Management Development,2004(4):321-338.

[31]常亚平,郑宇,等.企业员工文化匹配、组织承诺和工作绩效的关系研究[J].管理学报,2010(3):373.

[32]孙爱英,李垣,任峰.组织文化与技术创新方式的关系研究[J].科学学研究,2004(4):432-437.

[33]Denison D R,Mishra A K. Toward a theory of organizational culture and effectiveness[J]. Organization science,1995(2):204-223.

[34]陈胜军,王宇迪,郑清萍.团队薪酬差距与工作绩效的关系研究——以企业文化为调节变量[J].经济与管理研究,2017(10):54-60.

[35]Chiu C Y, Hong Y Y. Social psychology of culture[M].Psychology Press,2013.

[36]许婷,杨建君.股权激励、高管创新动力与创新能力——企业文化的调节作用[J].经济管理,2017(4):53-66.

[37]王玉芹,张德.创新型文化与企业绩效关系的实证研究[J].科学学研究,2007(S2):475-479.

[38]朱兵,王文平,等.企业文化、组织学习对创新绩效的影响[J].软科学,2010(1):65-69+74.

[39]王炳成,张士强,等.创新行为、资源充足度和创新合法性——与创新型文化匹配的实证研究[J].科学学研究,2016(8):1263-1271.

[40]邓志华,陈维政.企业文化视角下不同领导风格效能差异研究[J].华东经济管理,2014(12):117-120.

[41]Meyer J P,Allen N J. A three-component conceptualization of organizational commitment[J]. Human resource management review,1991(1):61-89.

[42]Baker W E,Sinkula J M. The synergistic effect of market orientation and learning orientation on organizational performance[J]. Journal of the academy of marketing science,1999(4):411-427.

[43]Eisenberger R, Karagonlar G, Stinglhamber F,et al.Leader-member exchange and affective organizational commitment:The contribution of supervisor's organizational embodiment[J]. Journal of Applied psychology,2010(6):1085.

[44]Podsakoff P M,MacKenzie S B,Lee J Y,et al. Common method biases in behavioral research:a critical review of the literature and recommended remedies[J].Journal of applied psychology,2003(5):879.

[45]Hair J F,Black W C,Babin B J,et al. Multivariate data analysis[M].Upper Saddle River,NJ:Prentice hall,1998.